Различие в динамике роста лиственницы Гмелина на склонах северной и южной экспозиции северной тайги Центральной Эвенкии

Автор: Машуков Д.А., Бенькова А.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 3, 2014 года.

Бесплатный доступ

Исследовано влияние микроклиматических условий на динамику радиального роста лиственницы Гмелина, произрастающей в контрастных условиях на северном и южном склонах в нижнем течении р. Кулингдакан (Центральная Эвенкия, пос. Тура). На одновозрастных модельных деревьях послепожарного возобновления была измерена ширина годичных колец на высоте 0, 1/4, 1/2, 3/4 уровнях ствола, включая верхушку. Выявлены различия в динамике радиального роста и отклике на влияние погодных условий у деревьев из контрастных мест обитания. Показано, что погодные факторы оказывают разное по степени и продолжительности влияние на радиальный прирост стволов лиственницы Гмелина на разной высоте от поверхности почвы. Высказано предположение, что эти различия обусловлены разными гидротермическими свойствами сезонно-талого слоя.

Дендроэкология, многолетняя мерзлота, лиственница гмелина, радиальный рост, климатические факторы

Короткий адрес: https://sciup.org/14083563

IDR: 14083563 | УДК: 630*561.24

Текст научной статьи Различие в динамике роста лиственницы Гмелина на склонах северной и южной экспозиции северной тайги Центральной Эвенкии

Дендрохронологические исследования древесно-кольцевой хронологии, полученные в пределах или вблизи лесотундрового экотона, доказали, что этот процесс тесно связан с изменениями летней температуры воздуха [2]. Однако за последние десятилетия, по мнению ряда ученых [1, 11, 15], эта связь стала несколько слабее. Очевидно, что с ослаблением роли температуры усилилось влияние на рост деревьев других внешних факторов, например, микроклиматических. В этой связи выбор контрастных мест произрастания послепожарного возобновления – склонов северной и южной экспозиции – является весьма перспективным, на наш взгляд, для изучения особенностей динамики роста лиственницы. К тому же разные условия произ-

Работа выполнена при финансовой поддержке интеграционного проекта СО РАН № 69.

растания на склонах северной и южной экспозиции не могут не сказаться на радиальном приросте разных частей ствола деревьев.

Цель исследований . Провести сравнительный анализ динамики роста по диаметру и высоте деревьев, произрастающих на склонах северной и южной экспозиции (северная тайга, Центральная Эвенкия) и выявить разницу в отклике радиального прироста деревьев на погодные факторы на разной высоте: от комля до верхушки.

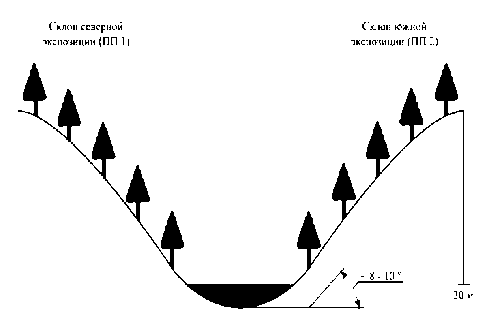

Материалы и методы исследований . Исследования проводились на базе Эвенкийского опорного экспедиционного пункта Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, расположенного вблизи пос. Тура (Илимпийский район, Эвенкийский автономный округ, 64° 10' с.ш., 100°15' в.д.). Объектом исследований были лиственничники кустарничково-зеленомошного типа, которые сформировались после низового пожара 1902 года на двух противоположно расположенных склонах (северном – пробная площадь 1 (ПП 1) и южном – пробная площадь 2 (ПП 2), в нижнем течение ручья Кулингдакан (рис. 1). Деревья на южном склоне имели большую высоту, больший диаметр, более развитую крону, чем на северном.

Общая климатическая характеристика района: климат семигумидный, резко континентальный. Климатические данные метеорологической станции «Тура» показали, что за период 1936–2006 гг. средняя температура января составила 36,0оС (±), июля +16,5оС (±), среднегодовая температура – 9,0оС (±), среднегодовое количество осадков 366 мм (±), средняя длительность безморозного периода составила около 120 дней. Вегетационный период обычно длится со второй половины мая по начало сентября (около 69–80 дней).

Рис. 1. Схематическое изображение местообитаний (цифрами обозначены примерный угол наклона и высота склонов на уровне долины ручья)

Почвы – криогидроморфные криоземы гомогенные – имеют легкосуглинистый гранулометрический состав (доля физической глины 24,1 %), органогенный горизонт – 13,5 см [4, 7]. Верхний 20-сантиметровый слой почвы имеет положительные температуры только четыре месяца в году. Оттаивание сезонно-талого слоя почвы определяется как количеством тепла, поступающего на поверхность, так и развитием теплоизолирующего органического горизонта, представляющего моховой и оторфированный слой, которые препятствуют прогреву почвы [7]. Глубина сезонного протаивания на склоне северной экспозиции в середине сезона роста составляет 37–53 см, а на склоне южной экспозиции может достигать 143–153 см [14]. Корнеобитаемый слой составляет около 25–35 см, более 80 % корней лиственницы сосредоточены в подстилке и верхнем 20-сантиметровом слое минеральной почвы [7]. На склонах северной экспозиции минеральная почва достигает положительных температур (>0ºС) лишь в середине июня, что обусловлено, помимо меньшего поступления тепла от солнечной радиации, мощным теплоизолирующим слоем подстилки: толщина мохово-лишайниково покрова в среднем достигает 10–20 см.

Склоны северной и южной экспозиции отличаются не только по глубине активного слоя почв, но и наземному растительному покрову. Склон северной экспозиции в основном покрыт мхами и лишайниками, а на склоне южной экспозиции преобладают вечнозеленые кустарнички вида Ericaceae [14]. Мохово-лишайниковый покров на северном склоне представлен Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt., Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G., Aulocomnium turgidum (Hedw.) Schwaegr, Cladina spp. и Cetraria spp, напочвенный покров – кустарничками, такими, как Ledum palustre L. С другой стороны, на южном склоне растительный покров представлен в основном Vaccinium vitis-idaea L. и Vaccinium uliginosum L. без развитого мохового покрова [14].

В средней части склонов на ПП 1 и ПП 2 было отобрано по 5 типичных деревьев, которые представляли собой большинство в древостоях. Средний возраст деревьев составил 107±2 лет; средний диаметр на высоте ствола 1, 3 м на северном склоне – 30 мм, на южном – 43 мм; средняя высота деревьев составила 8 м на северном и 10,5 м на южном склонах. Образцы древесины были взяты в виде спилов со стволов деревьев на разной высоте от поверхности почвы: на высоте комля, 1/4, 1/2, 3/4 части ствола и с верхушки. Всего было измерено 60 спилов. Измерение ширины годичных колец и перекрестная датировка проведены в соответствии с общепринятой методикой [9] на установке LINTAB v3.0. В качестве аппроксимирующей возрастной функции была выбрана отрицательная экспонента [9]. Индексированные древесно-кольцевые хронологии получены по стандартной методике удаления возрастного тренда (стандартизация).

Анализ влияния климатических факторов на погодичную изменчивость ширины годичных колец проводился на основе рассчитанных коэффициентов корреляции между средними по 5 деревьям индексными хронологиями радиального прироста и климатическими данными (атмосферные осадки и температура воздуха) по метеостанции «Тура». Для выявления значимого влияния погодных условий на радиальный рост за более короткий период времени, чем месяц, был использован метод «скользящих корреляционных функций отклика» [6, 10]. Данные по среднесуточной температуре воздуха и атмосферным осадкам были усреднены за 20 дней с шагом в 5 дней вперед за период 1935–2009 года. Расчеты проводились c апреля по сентябрь.

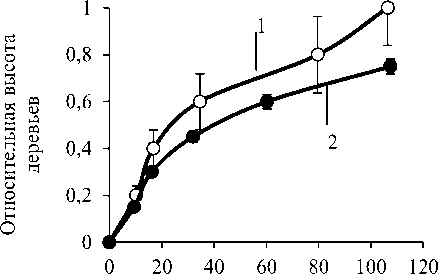

Результаты исследований и их обсуждение . Зная, на какой высоте от поверхности почвы взят спил и возраст спила, реконструировали изменение высоты дерева со временем (рис. 2, а ). Реконструкция изменения высоты дерева со временем показала, что до 8-, 10-летнего возраста скорость роста в высоту была примерно одинаковой на обоих склонах, затем деревья на южном склоне стали прирастать в высоту быстрее. Относительно быстрый рост в высоту послепожарного возобновления продолжался у деревьев примерно до 15-летнего возраста на северном склоне и до 20-летнего возраста на южном склоне. С 30-летнего возраста скорость роста деревьев на обоих склонах была одинаковой, однако, начиная с 80 лет, на южном склоне отмечалось заметное увеличение скорости роста в высоту. Вариабельность деревьев по высоте на южном склоне больше, чем на северном (рис. 2, а ).

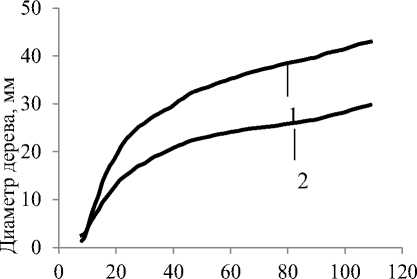

Диаметр деревьев на высоте 1,3 м на южном склоне увеличивался со временем значительно быстрее, чем на северном склоне (рис. 2, б ). Для выявления различий в отклике деревьев, произрастающих на северном и южном склонах, на изменение погодных условий и различий в отклике радиального прироста на разной высоте стволов был использован метод построения скользящих корреляционных функций отклика индексов радиального прироста на температуру воздуха и количество осадков (рис. 3–5). Для их построения использовались суточные данные температуры воздуха и осадков за период 1935–2009 гг. (ftp:/ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/) по метеостанции «Тура».

Возраст деревьев, лет Возраст деревьев, лет а б

Рис. 2. Динамика роста деревьев лиственницы Гмелина в высоту: а – за единицу принята средняя высота модельных деревьев на ПП 2; б – по диаметру на высоте 1,3 м на ПП 2 (1) и ПП 1 (2)

Таким образом, выявлена заметная разница в росте деревьев на склонах северной и южной экспозиций по высоте и диаметру.

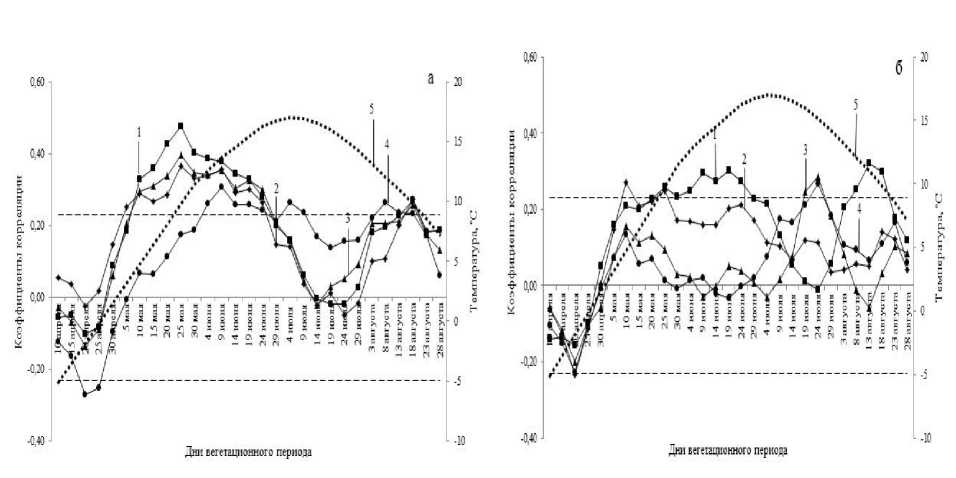

Рис. 3. Скользящие 20-дневные функции отклика индексов радиального прироста деревьев, произрастающих на ПП1 (а) и ПП 2 (б), на изменение температуры воздуха на разных уровнях высоты ствола от поверхности: 1 – комель; 2, 3, 4 – ¼, 1/2, 3/4 части ствола; 5 – среднемноголетние значения температуры воздуха по данным метеостанции «Тура» за 1935–2009 гг.

(предел достоверности R=0,23 при p<0,05)

На северном склоне радиальный прирост всех частей стволов деревьев (за исключением верхушек) оказался более чувствителен к температуре воздуха, чем на южном склоне. Это выражается в более высоких значениях коэффициентов корреляции. Разные части ствола дерева на северном склоне реагируют на температурный фактор по-разному (рис. 3, а ).

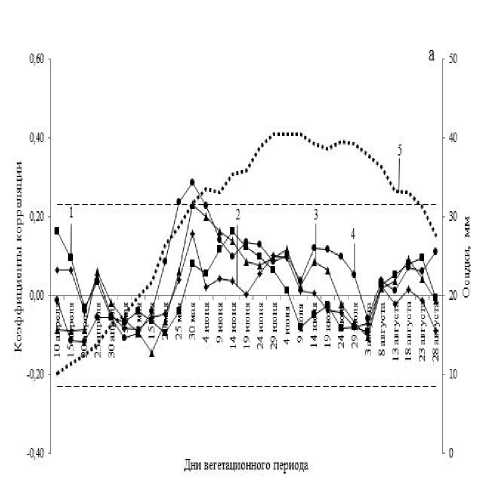

Рис. 4. Скользящие 20-дневные функции отклика индексов радиального прироста деревьев, произрастающих на ПП 1 (а) и ПП 2 (б), на изменение количества осадков на разных уровнях высоты ствола от поверхности: 1 – комель; 2, 3, 4 – ¼, 1/2, 3/4 части ствола; 5 – среднемноголетние значения осадков по данным метеостанции «Тура» за 1935–2009 гг. (предел достоверности R=0,23 при p<0,05)

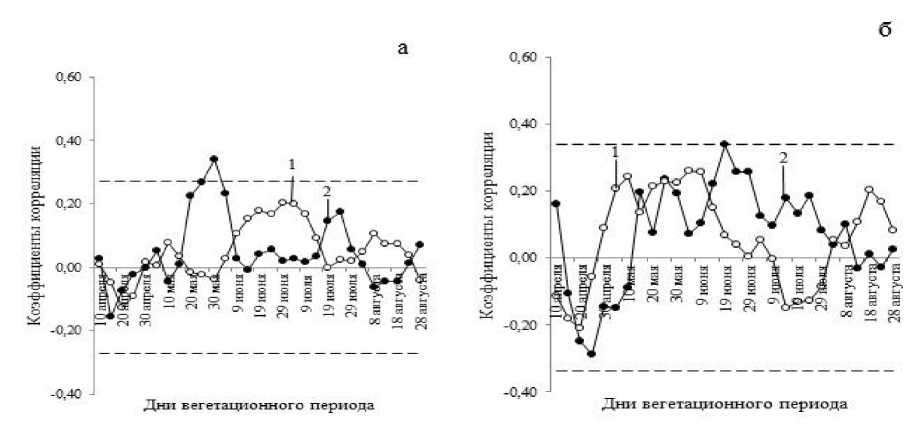

Рис. 5. Скользящие 20-дневные функции отклика индексов радиального прироста верхушек деревьев, произрастающих на ПП 1 (а) и ПП 2 (б), на температуру воздуха (1) и осадки (2) (предел достоверности ПП 1 (R=0,27), ПП2 (R=0,34) при p<0,05)

Так, радиальный прирост на высоте дерева 0 м (комль), на 1/4, 1/2 частях ствола синхронно реагируют на изменение температуры с первых чисел мая до середины июля и с середины августа до 7 сентября. Радиальный прирост на 3/4 высоты ствола начинает коррелировать с температурой позже, с начала июня, а в конце сезона роста раньше, с 8 августа. Радиальный прирост «верхушки» на изменение температуры воздуха не реагирует (рис. 5, а, кривая 1 ).

На южном склоне (рис. 3, б ) заметное положительное влияние температуры весной начинает проявляться немного позже, чем на северном склоне, и только в нижней части ствола (у комлевой древесины) с 25 мая до 14 июля, а в конце сезона роста – с 8 августа до 7 сентября, на 1/4 высоты дерева – с 10 мая и до 14 июня. На 1/2 и 3/4 высотах дерева наблюдается положительное влияние температуры на рост с 19 июля до 13 августа и с 24 июля до 13 августа. «Верхушка», как и на северном склоне, на изменение температуры воздуха не реагирует (рис. 5, б , кривая 1 ).

На северном склоне (рис. 4, а ) радиальный прирост деревьев оказался менее чувствительным к атмосферным осадкам. Здесь радиальный прирост комлевой древесины и 1/4 высоты ствола дерева на изменение количества осадков не реагирует, в то же время прирост на 1/2 и 3/4 высоты ствола и верхушках положительно коррелирует с осадками с конца мая до середины июня, т.е. в начале сезона роста.

На южном склоне (рис. 4, б ) прирост комлевой части дерева также не реагирует на изменение количества осадков, однако выявлено отрицательное влияние осадков на прирост на 1/4 высоты ствола (с 15 апреля до 4 июня) и 1/2 высоты ствола (с 5 до 30 мая). На высоте 3/4 ствола дерева влияние атмосферных осадков на прирост наблюдается более длительное время, чем на северном склоне (с 30 мая до 14 июля). В то же время радиальный рост «верхушки» слабо, но достоверно, реагирует на осадки в самый жаркий период – с 19 июня до 9 июля (рис. 5, б , кривая 2 ).

В результате анализа были получены различия в динамике радиального роста деревьев, произрастающих на северном и южном склонах, и их реакции на влияние климатических факторов.

Северный склон

-

1. Радиальный прирост стволовой древесины на всех уровнях ствола (за исключением «верхушки») синхронно реагирует на изменение температуры в начале и конце сезона роста.

-

2. Радиальный прирост древесины на 1/2, 3/4 высоты ствола и «верхушки» синхронно реагирует на количество осадков в начале сезона роста, а прирост древесины на более низких уровнях высоты ствола нечувствителен к осадкам.

Южный склон

-

1. Радиальный прирост комлевой древесины и древесины на 1/4 высоты ствола положительно реагирует на увеличение температуры в течение всего сезона роста, а прирост на 1/2, 3/4 высоты ствола только в конце сезона роста. Вершина нечувствительна к температуре воздуха.

-

2. Радиальный прирост древесины на 3/4 высоты ствола положительно реагирует на увеличение атмосферных осадков в течение всего сезона, а верхушки – в середине сезона роста.

Таким образом, в ходе исследований выявлено, что на формирование древесных колец лиственницы оказывают влияние не только погодные факторы, но и разная экспозиция склонов. Известно, что экспозиция склона является одним из основных факторов, определяющих количество поступающей солнечной радиации, содержание почвенной влаги, испарение с поверхности почвы и других явлений [8, 12, 14, 15], которые в свою очередь определяют ход радиального роста деревьев. Ландшафтные разности определяют и степень развития мохово-лишайникового покрова. В условиях мерзлотных почв мохово-лишайниковый покров, благодаря своим термоизоляционным свойствам, влияет на процессы прогрева и оттаивания активного горизонта почвы [7]. На склоне южной экспозиции протаивание происходит интенсивнее, чем на северном склоне: развитый мохово-лишайниковый покров препятствует прогреву почвы, отодвигая на позднее время начало сезона роста. Этим и объясняется высокая чувствительность радиального роста деревьев на склонах северной экспозиции к изменению температуры почвы, которая в свою очередь связана с температурой воздуха.

Различие между северным и южном склонами по чувствительности радиального прироста на разных уровнях высоты деревьев к количеству осадков, вероятно, отражает приспособление системы водопроведе-ния от корней к кроне к разному гидротермическому режиму почвы. Если дерево испытывает недостаток влаги, транспортируемой к верхушке, т.е. часть воды поглощается вследствие испарения, часть идет на процессы фотосинтеза в кроне, то может возникнуть явление суховершинности деревьев в древостоях. Именно это явление распространено в исследуемом районе.

Заключение . Деревья послепожарного возобновления склонов северной и южной экспозиции первые 8–10 лет прирастают в высоту и по диаметру с одинаковой скоростью, так как находятся в приблизительно одинаковых послепожарных условиях роста. В дальнейшем деревья на северном склоне заметно отстают в росте. Худшие термические свойства почвы в условиях пониженного поступления солнечной радиации на склоне северной экспозиции обеспечили меньший радиальный прирост, но лучшую его чувствительность к изменению температуры воздуха в начальной стадии сезонного роста. Радиальный прирост (3/4) высоты стволов (на середине кроны) и «верхушки» деревьев, произрастающих на склонах обоих экспозиций, оказался чувствительным к осадкам. Различие между северным и южным склонами по чувствительности радиального прироста на разных уровнях высоты деревьев к количеству осадков, вероятно, отражает приспособление системы водопроведения от корней к кроне к разному гидротермическому режиму почвы.