Разломная тектоника Ухтинской складки Тиманской гряды

Автор: Удоратин В.В., Езимова Ю.Е., Магомедова А.Ш.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 2 (60), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье приводится модель разломной тектоники Ухтинской складки Тиманской гряды, составленная на основе переинтерпретации сейсморазведочных данных. Результаты построений по кровле верхнепротерозойского фундамента показали, что большинство разломов имеет северо-западное направление и протягивается как непрерывно, так и фрагментарно по всей структуре. По поверхности девонских отложений отчетливо прослеживаются разломы только северо-западного направления. Наложение полученной схемы на карту аномального магнитного поля показало, что основная часть выделенных разломов не находит отражения в магнитном поле при съемке масштаба 1:50 000. Для детальной привязки разломов на местности и дальнейшего изучения геодинамической обстановки необходимо выполнение комплекса полевых геофизических работ.

Ухтинская складка, тиманская гряда, разломная тектоника, сейсмические материалы, магнитная съемка

Короткий адрес: https://sciup.org/149143571

IDR: 149143571 | УДК: 551.243+550.8.05 | DOI: 10.19110/1994-5655-2023-2-15-25

Текст научной статьи Разломная тектоника Ухтинской складки Тиманской гряды

Территория исследования расположена в Ухтинском районе Республики Коми, где находятся Чибьюское, Ниж-нечутинское, Ярегское нефтяные месторождения, Верхне-чутинская залежь гелиеносного газа и Водненское месторождение радиоактивных вод.

В 1926 г. А.А. Черепенниковым и Л.Н. Богоявленским была открыта высокая радиоактивность (7,6·10-9 г радия на литр) пластовых вод Ухтинского нефтяного месторождения. Водоносные горизонты протерозоя и девона Тиманского артезианского бассейна трещинных вод имеют повышенные содержания урана и тория (и продуктов их распада). Радиоактивные воды протерозоя использовались для извлечения радия на заводе «Водный промысел», расположенном в пос. Водный Ухтинского района. Высокое содержание радона наблюдается в рыхлых четвертичных отложениях [1, 2].

Существует несколько гипотез о происхождении Ухтинского месторождения радиоактивных вод. Л.Н. Богоявленский и А.А.Черепенников (1928), В.И. Баранов и

Fault tectonics of the Ukhta fold in the Timan Ridge

V.V. Udoratin, Yu.E. Ezimova, A.Sh. Magomedova

The article deals with a model of the fault tectonics of the Ukhta fold in the Timan Ridge, created on the basis of reinterpretation of seismic data. By the results of constructions along the top of the Upper Proterozoic basement, the majority of the faults have a northwestern direction and extend both continuously and fragmentarily throughout the entire structure. Only north-west-directed faults are clearly traced over the surface of the Devonian deposits. The overlay of the obtained scheme onto the map of the anomalous magnetic field indicates that the identified faults are normally missed in the magnetic field when surveying at a scale of 1:50 000. For the detail site location of the faults and the continuous research of the geodynamic situation, a complex of field geophysical works is required to be conducted in the future.

И.Д. Курбатов (1933), В.А. Вернадский (1934) отмечали, что Ухтинские воды принадлежат к типу богатых радием вод нефтеносных месторождений.

По мнению Ф.А. Торопова (1933), происхождение радиоактивных Ухтинских вод связано с «выщелачиванием радиоактивных веществ, дисперсно-рассеянных в омываемых водами метаморфических сланцах, подстилающих нефтеносную свиту».

С.М. Воинов (1939) полагал, что радий опустился из верхних пачек нефтеносной свиты в более нижние и далее «проник вместе с морской водой в трещины сланцев, которые уже имелись к моменту трансгрессии девонского моря».

И.Н. Стрижов (1939) в целом придерживается точки зрения А.Ф. Торопова, дополняя ее. В основных чертах его теория генезиса Ухтинского месторождения радия заключается в следующем: 1. Сланцы и кварциты Ухтинского района состоят из продуктов разрушения древнего гранитного хребта. Граниты содержали мелкорассеянный уран и торий и урановые и ториевые минералы. Все это в виде мельчайших обломков и мелкорассеянных частиц перешло в сланцы и кварциты. 2. При внедрении гранитного батолита поднимающиеся по трещинам и разломам горячие растворы и газы, содержащие уран и торий, минерализовали сланцы. Соединения урана и тория осели в сланцах в мелкорассеянном виде. Радиоактивный распад урана и тория дал радий, растворившийся в соленой воде. 3. Нефть девонских отложений и протерозоя послужила одним из факторов создания Ухтинского месторождения радия. Нефть и асфальт, концентрируя ванадий, собирали и уран, который являлся родоначальником радия.

Г.А. Ерема и др. [3] полагают, что Ухтинское месторождение радиоактивных вод (руд) так же, как и известное Комбриельское урано-фосфорное рудопроявление, малоинтенсивные урановые аномалии на р. Ухте, приурочено к Северо-Ухтинскому поперечному разлому. Все эти ураноносные участки располагаются в узлах пересечения разломов северо-восточного и тиманского направлений. Разломы являются проводниками, по которым флюиды, обогащенные радиоактивными элементами, поступали из фундамента (гранитного батолита?), и изотопы урана и тория осаждались из этих вод (флюидов).

Сложное геологическое строение Ухтинской складки, близкое расположение поверхности фундамента, наличие разновозрастных разломов, секущих фундамент и осадочный чехол, представлют интерес для детального изучения зон разломов в физических полях и их возможной приуроченности к зонам транспортировки радона.

Цель настоящей работы – анализ и обобщение существующих моделей геологического строения Ухтинской складки. Основное внимание уделено разломной тектонике, имеющей важное значение для предстоящих детальных геофизических исследований, направленных на понимание геодинамической обстановки территории.

Состояние изученности

Район исследований полностью покрыт геологической (Леонова М.Ю. и др., 1961, 1965 гг.; Колокольцев В.Г., 1972 г.), гравиметрической (Струнин А.В., 1962–1964 гг.), аэромагнитной (Залипухин М.И., 1960 г.) съемками масштаба 1:200 000.

В пределах Ухтинской складки проводилась аэрогам-ма-магнитная съемка масштаба 1:25 000, в результате построены карты аномального магнитного поля, карта результатов комплексной интерпретации материалов масштаба 1:50 000 [3]. Выполнялись электроразведочные работы методом вертикального электрического зондирования (далее – ВЭЗ) и магнитная съемка масштаба 1:50 000 [4].

Первые сейсморазведочные работы методом отраженных волн (далее – МОВ) и корреляционным методом преломленных волн (далее – КМПВ) были проведены в 1968 г. на севере Ухтинской складки. В условиях небольшой толщины осадочного чехла эти исследования оказались малоэффективными [5]. Выполненные в 1992 г. региональные работы методом общей глубинной точки (далее – МОГТ) по профилю 22-РС с использованием невзрывных источников возбуждения колебаний с шагом наблюдений ∆х = 50 м по- зволили рассмотреть глубинное строение, но не дали положительных результатов в изучении строения осадочного чехла [6].

Новый этап исследования Ухтинской складки начался в 1992–1994 гг. с постановки опытно-методических работ по методике высокоразрешающей сейсморазведки с применением буровзрывного способа возбуждения колебаний [7]. В результате был получен интерпретируемый сейсмический материал практически для всей толщи девонских образований, позволяющий достаточно уверенно картировать тектонические нарушения и выделять в осадочном чехле перспективные объекты небольшой мощности. Опытно-методические работы послужили основанием для постановки в северной части Ухтинской антиклинали поисковых сейсморазведочных работ МОГТ: Чутинской с/п 10196, Крохальской с/п 198, Верхнечутинской с/п 199 и За-падно-Чутинской с/п 100.

В результате проведенных исследований были установлены основные черты строения северной части Ухтинской складки; протрассированы тектонические нарушения типа взбросов и сбросов различной амплитуды в основном в северо-западного и субмеридионального простираний, закартировать которые ранее не представлялось возможным; подтверждены и уточнены Верхнечутинская, Воднен-ская, Крохальская структуры. По редкой сети профилей намечена Сюзьюская и выявлена Северо-Крохальская структуры [8]. В 2005 г. выполнена переинтерпретация переобработанных сейсмических материалов в комплексе с результатами бурения скважин и данными ГИС [9].

С целью уточнения геологического строения Нижнечу-тинского месторождения проведены сейсморазведочные работы МОГТ 2D в объеме 200 пог. км, в результате которых изучены детали геологического строения продуктивных пластов и кровли фундамента [10].

В 1993–1997 гг. для построения тектонических карт по фундаменту и осадочному чехлу проводилось обобщение геолого-геофизических материалов для территории северо-востока Русской плиты и Тиманской гряды [11, 12].

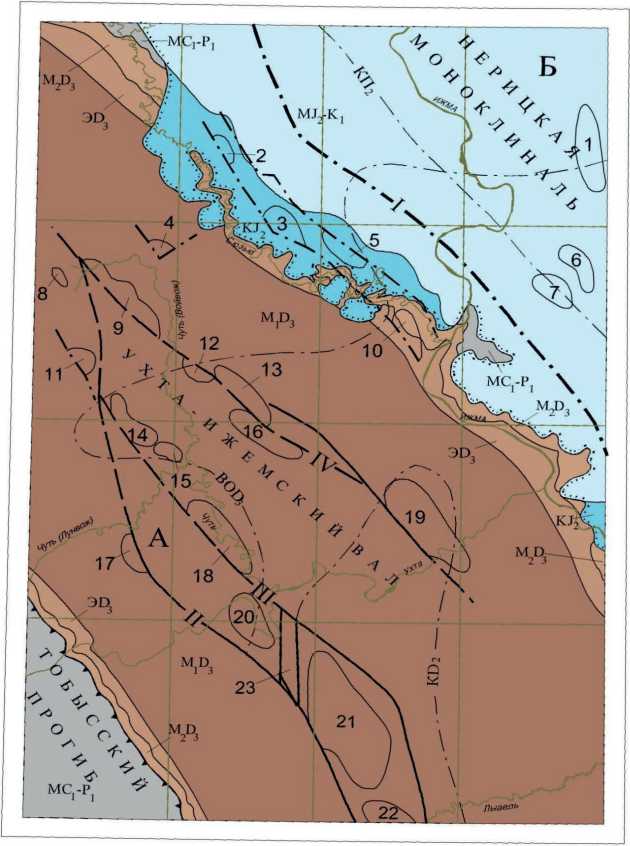

Тектоника

Территория исследования охватывает фрагменты двух крупнейших структур: юго-восточную часть Восточно-Ти-манского мегавала Тиманской гряды и юго-западный борт Ижма-Печорской впадины Печорской синеклизы, являющихся главными (надпорядковыми) структурами Тимано-Печорской эпибайкальской платформы (рис. 1). Граница между Печорской синеклизой и Тиманской грядой проходит по региональному Восточно-Тиманскому разлому [13].

Восточно-Тиманский мегавал Тиманской гряды (А) по осадочному чехлу состоит из двух структур II порядка – Ухта-Ижемского вала и Тобысского прогиба. Ухта-Ижем-ский вал – это пологая, ассиметричная положительная структура, разбитая многочисленными тектоническими нарушениями различной амплитуды, большая часть которых прослеживается и в нижних горизонтах осадочного чехла. Простирание вала северо-западное (тиманское),

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Тимано-Печорская эпибайкальская платформа А Тиманскаяантеклиза

Восточно-Тиманский мегавал

Ухта-Ижемскийвал

Тобысскийпрогиб

Б Печорская синеклиза

Ижма-Печорская впадина Нерицкая моноклиналь

Границы ------ формаций

_ погребенных формаций (алевро-песчаной (KD,), туфобазальтовой (BODJ и глинистой (КР,)

............ структурных ярусов

-

—1—*— структур второго порядка

Локальные положительные структуры и их номера: 1 - По-рожская, 2, 3, 5,10, - безымянные, 4 - Вурдъельская, 6 - Южно-_____ Порожская, 7 - Акимъельская, 8 -Верхнелоимская, 9 - Изьельская, V_Lv И -Дачная, 12-Северо-Крохальская, 13-Восточно-Крохальская, 14 - Верхнечутинская, 15 - Среднечутинская, 16 - Крохальская, 17 - Западно-Чутинская, 18 - Нижнечутинская, 19 - Чибьюская, 20 - Водненская, 21 - Ярегская, 22 - Лыаельская; 23 -Водненский грабен

-

—■1 - Восточно-Тиманский разлом (I)

а _____ Разрывные нарушения: а - установленные, б - предполагаемые, б в - выраженные в нижних горизонтах чехла, установленные по в сейсморазведочным данным

Основные тектонические нарушения (сбросы):Большой Ярегский -II, Восточный - Ill, Чибьюский - IV

Рисунок 1. Схема структурно-тектонического районирования осадочного чехла Восточно-Тиманского мегавала [13].

Figure 1. Tectonic structures of the sedimentary cover in the East-Timan megaswell [13].

размеры – около 260 x 10–50 км, амплитуда по поверхности фундамента – не менее 800 м [13, 14].

На северо-восточном склоне вала выделяется Ухтинская складка (положительная структура III порядка), представляющая собой крупную брахиантиклиналь северо-западного простирания, осложненную в осадочном чехле структурами IV и V порядков. Размеры Ухтинской складки: 77 х 20 км, амплитуда по подошве верхнего девона – 240 м. В своде этой наиболее приподнятой структуры Ухта-И-жемского вала под четвертичный покров выведены ти-манские и саргаевские отложения нижне- и среднеф-ранского подъярусов, а минимальная толщина осадочного чехла составляет около 100–130 м. Как по фундаменту, так и по осадочному чехлу четко выделяются три линейных тектонических блока – Ярегский, Западно-Ухтинский и Чибьюский северо-западного простирания. Все блоки рассечены тектоническими нарушениями субширотного и северо-восточного простирания на отдельные микроблоки, расположенные на различных гипсометрических уровнях. Ярегский блок, к которому приурочена исследуемая территория, располагается на западе. Гипсометрически занимает более высокое положение. Западная его часть взброшена относительно примыкающей Тобысьской впадины на 40 м по Ярегскому разлому. К Ярегскому блоку приурочены (с юга на север) Вежавожская, Лыаельская,

Южно-Ярегская, Ярегская, Водненская и Верхнечутинская структуры. В пределах Ярегского блока расположены Ярег-ское и Нижнечутинское месторождения нефти. Восточные крылья крупных Водненского и Ярегского поднятий осложнены серией мелких малоамплитудных осложнений размерами до 3 х 1,4 км и амплитудой от 5 до 15 м [13, 14].

Основными разрывными нарушениями являются Большой Ярегский, Восточный и Чибьюский сбросы, развитые в сводовой части Ухтинской антиклинали.

Большой Ярегский сброс (II) представляет собой сложную систему нарушений с рядом оперяющих трещин общей шириной до 1 км. Суммарные смещения фундамента по разлому в северо-западной его части достигают 100–140 м. Меньшие по амплитуде смещения (10–30 м) устанавливаются в юго-восточной части зоны. Нарушение имеет ступенчатый сбросовый, местами взбросовый характер.

Восточный сброс (III), видимо, также представляет собой зону нарушений типа ступенчатого сброса. Амплитуда смещений по фундаменту по этому сбросу достигает 50–80 м, уменьшаясь на северо-западе до 10–20 м. Протяженность разломов составляет 50–60 км. Предполагается, что Большой Ярегский и Восточный сбросы приурочены к глубинному разлому, секущему Ухтинскую складку в ее сводовой части.

Чибьюский сброс (IV) имеет северо-западное простирание протяженностью 50–52 км. Амплитуда смещения в нижнем течении р. Чибью составляет 30–40 м, на северо-западе уменьшается до 10–20 м. Нарушение также представляет собой сложную систему. На Крохальской структуре, по данным сейсморазведки, ширина зоны с оперяющими трещинами составляет 2–2.5 км. В юго-западной части Восточно-Тиманского мегавала расположен Тобысский прогиб, сложенный образованиями каменноугольной системы с пологим (до 3–5о) падением пород на юго-запад. Северо-западнее смыкание Ухта-Ижемского вала и Тобысского прогиба происходит по тектоническому нарушению. Северо-восточную часть территории занимает Ижма-Печорская впадина Печорской синеклизы (Б), которая представлена фрагментом юго-восточной части Нерицкой моноклинали (структура II порядка). Границей Ижма-Печорской впадины и Восточно-Тиманского мега-вала является Восточно-Тиманский разлом. Восточно-Ти-манский разлом (I) – это граница Тиманского и Ижемского мегаблоков. По геофизическим данным он имеет коро-мантийное или коровое заложение. В зоне этого разлома поверхность фундамента ступенчато, по серии разломов, погружается на северо-восток. В осадочном комплексе среднего девона – нижней перми на временных сейсмических разрезах в зоне разлома фиксируются широкие (до 5 км) участки потери корреляции [13, 14].

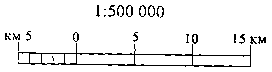

В геологическом строении района принимают участие породы верхнего протерозоя, слагающие фундамент, и фанерозойский осадочный чехол. Верхнепротерозойский комплекс пород метаморфизован в зеленосланцевой фации и вскрывается лишь буровыми скважинами. Фанеро-зой представлен породами палеозойской и кайнозойской систем. Отложения кайнозоя плащеобразно перекрывают все верхнедевонские образования (рис. 2). Верхний протерозой представлен отложениями верхнего рифея и нижнего венда и подразделяется на Пижемскую свиту Кислору-чейской серии, Покьюскую и Лунвожскую свиты Вымской серии . Породы фундамента перекрываются отложениями нижнефранского подъяруса верхнего девона с глубоким размывом и угловым несогласием. Девонская система палеозойской группы представлена средним и верхним отделами. Нижний отдел на изучаемой территории отсутствует. Отложения среднего отдела выделены в объеме эйфель-ского и живетского ярусов. Наиболее существенную роль в геологическом строении изучаемой территории имеют отложения верхнего отдела, нижнефранского подъяруса Джьерской и Тиманской свит, среднефранского подъяруса Устьярегской и Доманиковой свит и верхнефранского подъяруса Ветласянской и Сирачойской свит. Отложения четвертичной системы формируют русла, склоны и террасы речных долин и слагают низкие водоразделы. Четвер-

Южнобуркемская и северомылвинская свиты нерасчлененные. Известняки органогенно-обломочные, перекристаллизованные

Буркемская, одесская и айювинская толщи. Доломиты, доломитизированные известняки

Ветлянский горизонт. Ветлянская свита. Глины и аргеллиты с прослоями известняков, мергелей,песчаников и алевролитов

Доманиковый горизонт. Доманиковая свита. Известняки и сланцы битуминозные, кремнистые мергели, прослои глин

Pjub-sm | |C3br-aj | [C2el+kd | ( im ■ in

| D3iz I I D3uh I

I D3sc DJI

Елмачская и кодачская свиты объединенные, Известняки, в основании глины

Тимшерская и лунвильская свиты объединенные. Переслаивание алевролитов и аргиллитов, доломиты, конгломераты, глины

Тимшерская и лунвильская свиты объединенные. Переслаивание алевролитов и аргиллитов, доломиты, конгломераты, глины Евлановский и ливенский горизонты. Ухтинская свита.

Известняки, глины, мергели, гипсы, ангидриты, песчаники в основании

Сирачойский горизонт. Сирачойская свита. Известняки с прослоями мергелей, мергелей и глин, доломиты, песчаники

Ветласянский горизонт. Лыаелъская свита. Известняки кремнистобитуминозные мергели, глины, кремнистые сланцы

D3vt

D,dm I

Р3Ща |

D3tm I

D3dz I

D,cb I

0D3kt

Саргаевский горизонт. Устъярегская свита. Глины и аргиллиты, прослои мергелей, известняков, в основании песчаники

Тиманский горизонт. Тиманская свита. Глины и аргиллитыс прослоями песчаников, алевролитов, конгломератов, известняков

Джъерский горизонт. Джъерская свита. Базальты, туфы и туффиты, прослои аргиллитов, песчаников, алевролитов

Эйфелъский - живетский ярусы. Песчаники, алевролиты, прослои конгломератов

Верхний протерозой. Венд-рифейская метаморфизованная толща.

Сланцы кварц-хлорит-серицитовые, серпцит-хлор-кварцевые с прослоями кварцитопесчаников

Раннефранские интрузии. Канино-Тиманский долеритовый комплекс

-

а) ———---

-

б) ——---

Границы геологических подразделений: а) установленные, б) предполагаемые

Тектонические нарушения

Рисунок 2. А – фрагмент геологической карты Ухтинской складки Тиманской гряды; Б – геологический разрез по линии скважин [13].

Figure 2. Fragment of the geological map of the Ukhta fold in the Timan ridge (A) and the geological profile downwards the boreholes (Б) [13].

тичные образования представлены породами озерно-морского, озерно-аллювиального и аллювиального генезиса мезоплейстоцена, неоплейстоцена и голоцена [13–16].

Интрузивные образования канино-тиманского долери-тового комплекса представлены послойными пластовыми внедрениями – силлами и корневыми дайками долеритов. Пластовые тела долеритов встречены между кровлей фундамента и подошвой чибьюской свиты среднего девона, внутри чибьюской свиты. Долериты внутри туфов залегают в виде караваеобразных и линзовидных тел, вытянутых в северо-западном направлении, с волнистой кровлей, с инъецированием расплава во вмещающие отложения в виде мелких апофиз и штоков высотой до 1 м. Подошва их более ровная, слабоволнистая. В терригенных отложениях границы силлов более выдержаны, почти параллельны границам слоев. Мощность долеритов изменяется от 0.2–0.5 до 30–40, реже 50 м. Протяженность достигает 4 км и более [13, 14].

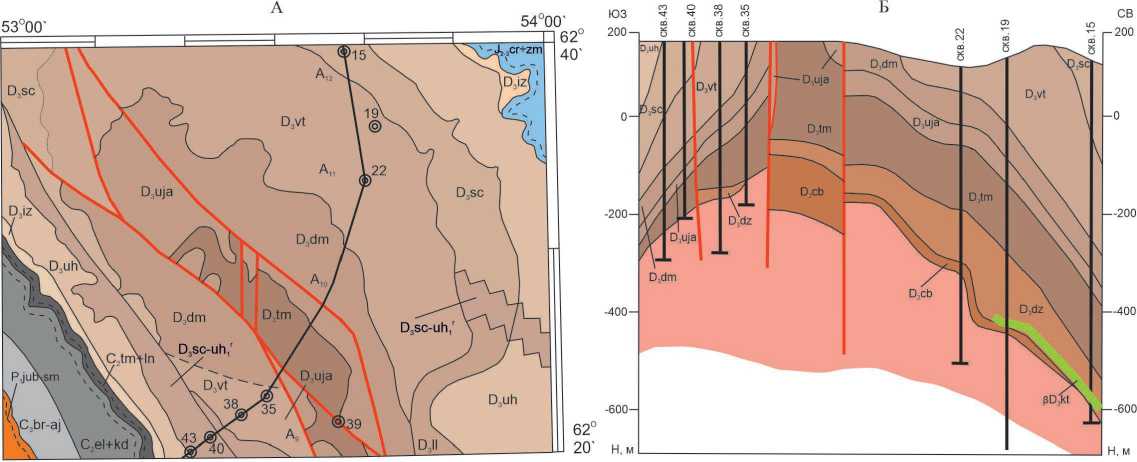

Выделение разломов по данным сейсморазведки

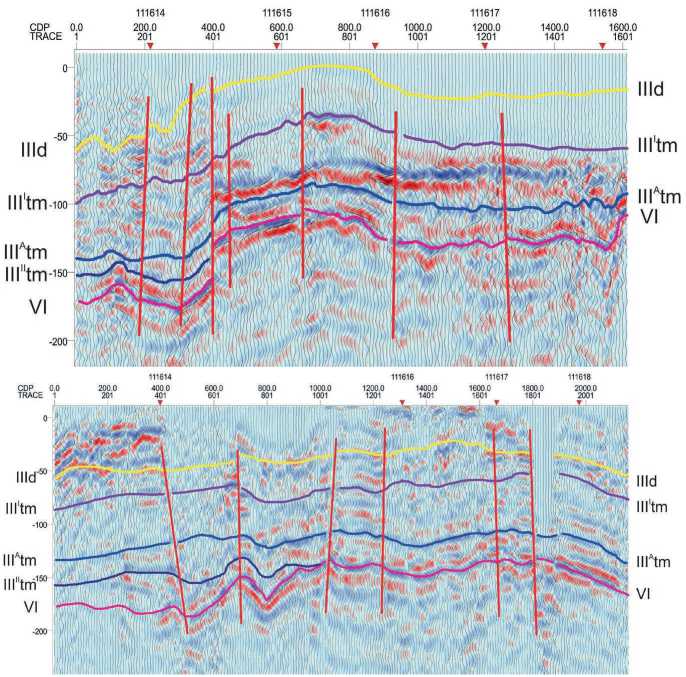

Для выделения разломов нами использовались временные разрезы, полученные на исследуемой территории в разные годы, материалы c/п 13293, 13294, 10196, 198, 199, 100, а также результаты бурения (рис. 3).

Сложное геологическое и тектоническое строение региона, а возможно и метод наблюдения, не позволили получить материалы высокого качества. В связи с этим перед нами стояла задача выделить на временных разрезах лишь те зоны, где четко отражаются признаки обнаружения элементов дизъюнктивной тектоники в волновом поле:

-

• разрыв и скачкообразное смещение осей синфазности во времени;

-

• локальное аномальное изменение динамических характеристик по латерали или вертикали;

-

• резкое изменение наклонов горизонтов;

-

• резкая смена характера волновой картины;

-

• осложнение волновой картины дифракционными эффектами;

-

• наличие зон дробления с «хаотичной» некоррелируемой, динамически ослабленной записью в виде вертикальных «столбов» (рис. 4).

Трассировка тектонических нарушений по разрезу осуществлялась по краевым точкам изгибов, сопровождающихся разрушением осей синфазности и их «скачками» во временах регистрации. В отдельных случаях основные нарушения осложнены серией малоамплитудных сбросов более мелкого ранга, трассирование их по профилям, особенно в субмеридиональном направлении, затруднено. С целью трассирования элементов разрывной тектоники в плане вначале были протрассированы основные, так называемые генерализованные направления разломов, а затем выделены нарушения более мелкого ранга, согласованные с основными. Линии дизъюнктивных дислокаций в плане имеют криволинейную форму с преобладающим субмеридиональным направлением.

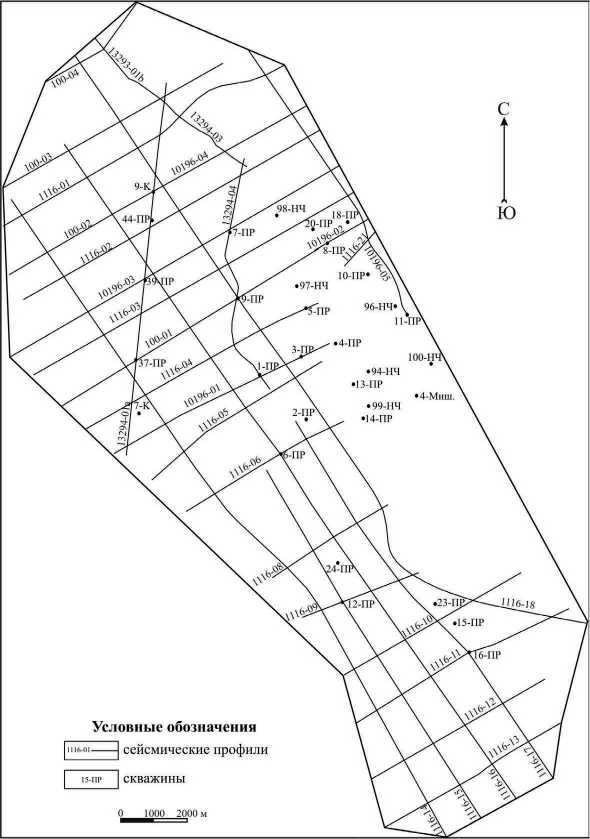

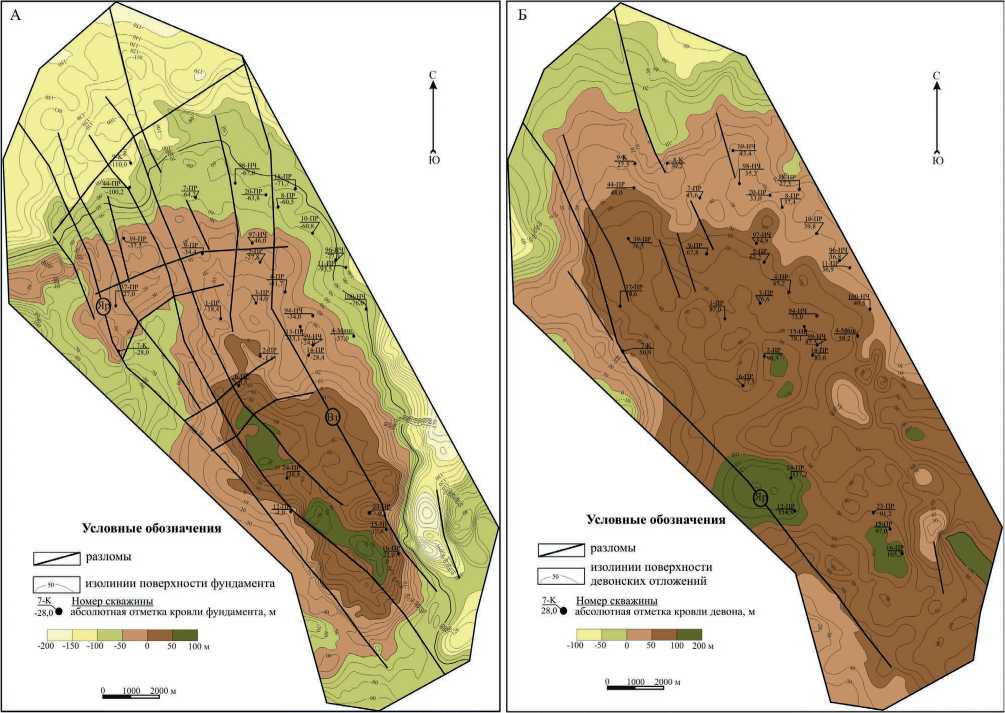

Выделение разломов проводилось по поверхностям рифейского фундамента и девонским отложениям, чтобы проследить, какие разломы трассируются через весь осадочный чехол. Поверхности рифейского фундамента и девонских отложений были проанализированы по материалам отчетных работ [8–10] и сведены в единую карту (рис. 5). Необходимо отметить, что существенных различий в рассмотренных схемах изолиний не имеется. Также сравнивались и разломы, выделенные разными авторами. Так, зоны генеральных разломов в целом не отличаются. Возможны лишь отдельные участки, в пределах которых строение самой зоны описано по-разному, особенно между сейсмическими профилями.

Полученные материалы подтвердили распространение в осадочном чехле многочисленных дизъюнктивных дислокаций, которые были выделены и протрассированы в

Рисунок 3. Схема изученности территории сейсмическими методами и бурением [10].

Figure 3. Exploration state of the study area by the seismic methods and drilling [10].

Рисунок 4. Фрагменты временных разрезов по профилям 1116-08 (сверху), 1116-06 (снизу) с выделением зон предполагаемых разломов [10]; местоположение профилей см. на рис. 3.

Figure 4. Fragments of time sections for 1116-08 (top) and 1116-06 (bottom) profiles with zones of inferred faults [10]; for location of profiles see Fig. 3.

По поверхности девонских отложений четко выражены разломы только северо-западного направления, хотя в общем плане видны как ступенеобразное погружение горизонта на север и юг складки, так и отдельные блоки в ее оси. На временных разрезах хорошо прослеживается Ярегский сброс и отдельные фрагменты разломов в северной части складки (рис. 5, Б).

Магнитное поле.

Выделение линеаментов

Магнитное поле на карте масштаба 1:1 000 000 [17] отрицательное и однородное, значение аномального магнитного поля территории исследования одинаковое. В 1978 г. на территории Ухта-Ижемского вала были проведены гамма-магнитные исследования масштаба 1:50 000 [3]. С использованием материалов выполненных работ нами выделены линеаменты аномального магнитного поля (рис. 6).

Аномальное магнитное поле характеризуется значительной неоднородностью, что связано с наложением полей фундамента и осадочного чехла, а также наличием в пределах Ухтинской складки. Однако ряд малоамплитудных ооперяющих нарушений, отмеченных на временных разрезах, не удалось выделить в связи с недостаточной плотностью сейсмических профилей.

Наиболее глубоким отражающим горизонтом является кровля верхнепротерозойских отложений. Структурный план кровли метаморфического фундамента характеризуется в пределах Ухтинской складки наибольшей дис-лоцированностью по сравнению с перекрывающими его с угловым и стратиграфическим несогласием девонскими отложениями. Заложение большей части нарушений, осложняющих фундамент, произошло в раннерифейское и раннепалеозойское время. Метаморфический фундамент был перекрыт со стратиграфическим и угловым несогласием трансгрессивно залегающими нижнефранскими отложениями, заполнившими неровности рельефа рифей-ских отложений. Большая часть тектонических нарушений прослеживается в разрезе вплоть до подошвы доманика, затухая в верхнефранской части разреза.

Разломы, выделенные по рифейскому фундаменту, в большинстве случаев имеют северо-западную ориентировку, которая совпадает с положением Ухтинской складки. По всей структуре протягиваются два основных нарушения: Ярегский сброс (Большой Ярегский сброс) на западе и Восточный сброс на востоке (рис. 5, А). В оси складки прослеживаются разрывные нарушения непрерывного и фрагментарного простирания.

чехле пород основного (ультраосновного?) состава.

Бо´льшую часть территории занимают региональные аномалии преимущественно северо-западного простирания, характеризующие комплексы пород рифейского фундамента. Линеаменты северо-западного направления выделяются достаточно условно. Они параллельны тектоническим структурам, и отождествление их с разломами неоднозначно, так как это, возможно, просто границы геологических комплексов. Поскольку нет резкого горизонтального градиента магнитного поля, нами выделяются линеаменты по максимумам и минимумам поля, в отдельных случаях – по зоне их разделения.

В восточной части участка карты отмечается изоме-тричная область разнопеременных магнитных аномалий, где можно увидеть и локальные изометричные, и узкие линейные формы аномалий. Авторы отчета [3] связывают эту область с распространением «туффитовой» пачки пород девона. Линеаменты меридиональной, отчасти северо-восточной ориентировки располагаются в основном в восточной части карты. Аномальные магнитные поля представляют линейные, узкие, интенсивные градиентные зоны положительного знака. Эти линеаменты, скорее всего, связаны с дайками диабазов, внедренных по трещинам разломов. Резкие градиенты поля говорят о неглубоком залегании объектов, создающих их. Подобные разломы, контролирующие дайки диабазов, известны на Среднем Тимане, где они рвут сланцевую толщу фундамента. Эти

Рисунок 5. А – схема изолиний поверхностей рифейского фундамента; Б – девонских отложений (по [8–10] с дополнениями авторов).

Figure 5. Isolines of the surfaces of the Riphean basement (A) and Devonian deposits (Б) (according to [8–10] with the authors’ additions).

разломы имеют наложенный (секущий) характер. Длина этих зон варьирует от 5 до 25 км и более при ширине до 1.5 км.

В северной части карты по изгибам и резким ограничениям отдельных аномалий магнитного поля выделяется линеамент северо-восточного направления, располагающийся по направлению и вблизи русла р. Ухты. Он назван Северо-Ухтинским поперечным разломом [3].

Границу изометричной области «туффитовой» пачки также можно отделить широтным линеаментом.

В результате сопоставления основных разломов, выделенных по материалам сейсморазведки, и линеаментов, соответствующих данным магниторазведки в центральной части Ухтинской складки, можно сделать соответствующие выводы: Ярегский сброс тяготеет к линейной зоне пониженных значений магнитного поля, где эта зона является градиентной; Восточный сброс находится в поле пониженных значений магнитного поля; Северо-Ухтинский поперечный разлом не находит своего полного отображения по материалам сейсморазведки (рис. 6).

Выводы

Полученные результаты позволили детализировать разломно-блоковую модель района исследования и уточнить морфологию разломов.

Анализ выделенных разломов по поверхности рифей-ского фундамента показывает, что основная их часть имеет северо-западное направление, соответствующее положению Ухтинской складки, протягивается как непрерывно, так и фрагментарно по всей структуре. На западе выделяется Ярегский сброс (Большой Ярегский сброс), на востоке – Восточный сброс. Между ними, в оси складки, прослеживается серия разломов, количество которых увеличивается в северной части складки. Разломы северо-восточного и близ широтного направлений делят складку на разновысотные блоки. По поверхности девонских отложений большая часть рифейских разломов затухает, прослеживается только Ярегский сброс и отдельные фрагменты разломов в северной части складки.

Сопоставление разломов, выделенных по данным сейсморазведочных работ, с картой аномального магнитного поля показывает, что разломы в основном не находят своего отражения в магнитных полях при съемке масштаба 1:50 000.

Дальнейшие исследования должны быть направлены на выполнение профильных магниторазведочных, элек-троразведочных, малоглубинных сейсморазведочных работ масштаба 1:5000 и площадной радоновой съемки.

Список литературы Разломная тектоника Ухтинской складки Тиманской гряды

- Кичигин, А.И. «Водный промысел»: история производства радия в Республике Коми (1931-1956) /А.И. Кичигин, А.И. Таскаев // ВИЕТ. - 2004.- С. 3-30.

- Удоратин, В.В. Локальная радоновая аномалия в зоне Вычегодско-Локчимского разлома / В.В. Удоратин, A.Ш. Магомедова, Ю.Е. Езимова // Известия Коми научного центра УрО РАН. - 2019. - № 1 (37). - С. 76-82. DOI 10.19110/1994-5655-2019-1-76-82.

- Ерема, Г.А. Отчет о результатах аэрогамма-магнитной съемки масштаба 1:25 000 на восточном склоне Южного Тимана за 1977-1978 гг. / Г.А. Ерема, В.Г. Полевина, Д.С. Рывин, В.А. Тарутин. - Ленинград, 1978.

- Шишков, В.А. Опережающие геофизические работы по площади листов Р-39-23-Б, Г; 24-В. Отчет комплексной геофизической партии 1989-1991 гг. на Ухтинской площади. Лист Р-39^1. Коми АССР / В.А. Шишков, Н.С. Сиваш, B.М. Трофимов. - Ухта, 1991.

- Грицкевич, Г.И. Отчет о работах Тиманской опытно-методической сейсморазведочной партии № 91/68 в Ухтинском районе летом 1968 г. / Г.И. Грицкевич, И.К. Илю-кевич. - Ухта, 1969.

- Дохсаньянц, Э.П. Отчет Емвинской сейсморазведочной партии 10393 о результатах региональных работ масштаба 1:200 000 в 1992-1993 гг. Листы: Р-39-1Х, X, XV, XVI, XVII / Э.П. Дохсаньяц, Н.В. Юницына. - Ухта, 1995.

- Путимцев, Г.Н. Отчет о результатах опытно-методических сейсморазведочных работ на Тиманской площади за 1992-1994 гг. (ОМП 13293 и 13294). Листы: Р-39^1 / Г.Н. Путимцев, Н.И. Канев, Е.М. Баринова. - Ухта, 1995.

- Мингалеева, И.Х. Сейсморазведочные работы на Верх-нечутинской и Западно-Чутинской площадях. Отчет Верхнечутинской сейсморазведочной партии 199 и Западно-Чутинской сейсморазведочной партии 100 о результатах поисковых сейсморазведочных работ масштаба 1:50 000 в 1999-2000 гг. ОАО «Севергеофизика» / И.Х. Мингалеева, С.А. Школьник. - Ухта, 2001.

- Федотов, А.Л. Отчет по теме «Уточнение цифровой геологической модели северной части Ухтинской складки на основе переинтерпретации сейсморазведочных материалов 2D прошлых лет после переобработки в системе ProMAX при поисках нефтеперспективных объектов в отложениях девона в пределах Нижнечутинской площади» / А.Л. Федотов, С.А. Школьник, Т.И. Федотова. - Ухта, 2005.

- Кычкин, Д.А. Отчет по теме «Проведение обработки и комплексной интерпретации материалов сейсморазведки 2D и скважинных данных в пределах Нижнечутинской площади. Лицензия СЫК 01028 НР от 29.03.1999 г. Отчет по договору с ООО «Нефтегазпромтех» № СГП-05/17 от 21.02.2017 / Д.А. Кычкин. - Тюмень, 2017.

- Семенова, Е.А. Отчет по теме 9347 «Обобщение геолого-геофизических материалов Вычегодского прогиба с целью построения тектонических схем по фундаменту и осадочному чехлу» / Е.А. Семенова. - Ухта, 1993.

- Вельтистова, О.М. Отчет по теме 9647 «Обобщение геолого-геофизических материалов северо-востока Русской плиты и Тимана с целью построения тектонических схем по фундаменту и осадочному чехлу» / О.М. Вель-тистова, Н.А. Айбабин. - Ухта, 1997.

- Юманов, Ф.Л. Геологическое доизучение м-ба 1:200 000 листа P-39-VI (Ухтинская площадь) / Ф.Л. Юманов, Н.С. Сиваш, Н.Ф. Иванов [и др.]. - Ухта, 2004.

- Юманов, Ф.Л. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:200 000. Серия Ти-манская. Лист P-39-VI (Ухта). Объяснительная записка / Ф.Л. Юманов, Н.С. Сиваш, Н.Ф. Иванов. - Москва: МФ ВСЕГЕИ, 2013.

- Гецен, В.Г. Тектоника Тимана / В.Г. Гецен. - Ленинград: Наука, 1987. - 172 с.

- Сиваш, Н.С. Информационный отчет о групповой комплексной геологической, гидрогеологической и инженерно-геологической съемке масштаба 1:50 000 на листах Р-39-23-А, Б, Г; 24-А, В / Н.С. Сиваш, Б.П. Богданов, А.В. Бармин. - Ухта, 1999.

- Кострикина, С.М. Карта аномального магнитного поля СССР масштаба 1:1 000 000. Лист Р-39 / С.М. Кострикина, Р.М. Антонович. - ВСЕГЕИ, 1967.