Разложение трупов крупных животных в условиях естественных биоценозов севера европейской части России

Автор: Лаврукова Ольга Сергеевна, Приходько Андрей Николаевич, Лябзина Светлана Николаевна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 8 (177), 2018 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению процесса разложения трупа крупного животного (домашней свиньи Sus scrofa domesticus L.). Работа проводилась в условиях естественных биоценозов севера Европейской части России. Проанализировано изменение тканей объектов при их декомпозиции, роль некробионтов, участвующих в деструкции органического материала. Во всех случаях выделено несколько стадий разложения и установлено, что изменение тканей, характерное для каждой из них, приводит к хорошо выраженному последовательному заселению некрофильными насекомыми. Прослеженная последовательность разрушения трупа применима только к телам, имеющим доступ для данной группы животных.

Труп, разложение, стадии, некробионты, сукцессия, судебная энтомология

Короткий адрес: https://sciup.org/147226384

IDR: 147226384 | УДК: 595.7:340.6 | DOI: 10.15393/uchz.art.2018.256

Текст научной статьи Разложение трупов крупных животных в условиях естественных биоценозов севера европейской части России

Мертвое тело на самом деле далеко не так мертво, как кажется: в нем живут и развиваются микроорганизмы, некробионты. Разлагаю -щийся труп представляет собой специфическую экосистему, эволюционирующую во времени. Комплекс процессов, происходящих в организме после смерти, обладает широким диапазоном переменных, связанных как с самим трупом, так и со средой, окружающей его.

Исследования, посвященные разложению трупов крупных животных, в большей части рассматриваются в контексте судебной энтомологии, в задачи которой входит подробное изучение видового состава некробионтов в различных типах биоценозов, морфологическое состояние тканей трупа, изменяющихся в процессе разложения, и сукцессия насекомых. Например, многочисленные исследования, проведенные в Европе [16] и США [11], дают возможность использовать энтомологические данные в судебно-медицинской практике для определения давности наступления смерти и доказательств вероятности перемещения трупа. Имеющиеся сведения по судебно значимым аспектам биологии и экологии некрофильных членистоногих севера Европейской части России – Ленинградской области и Карелии [1], [3] – также позволяют применять энтомологический способ

и устанавливать продолжительность постмортального интервала в экспертных случаях [4], [6].

Целью данной работы являлось изучение процесса разложения трупов крупных животных, его стадий и соответствующей им смены состава не-крофильных насекомых в условиях естественных биоценозов севера Европейской части России.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Исследования проводили в течение 2015– 2017 годов на севере Европейской части России, в южной Карелии (Прионежский район, Лососинное, 61.3° с. ш., 34.0° в. д.). Район характеризуется преобладанием старых (до 140 лет) еловых лесов с елью обыкновенной ( Picea abies (L.) Karst.) и сибирской ( P. obovata Ldb.), в подросте преобладают береза повислая, ольха серая. Открытые биоценозы представлены большей частью болотами, меньше – влажноразнотравными лугами, которые, как правило, граничат с ельниками.

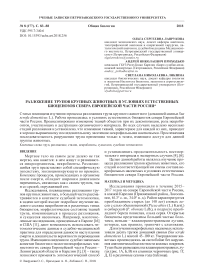

Для изучения некрофильных насекомых использовали десять трупов домашней свиньи ( Sus scrofa domesticus L.) массой 45-100 кг. Умерщвление животных производилось на скотобойне без нарушения анатомической целостности кожных покровов. Туши были размещены на влажноразнотравных лугах (рис. 1А, Б, В) и в ельниках черничных (рис. 1Г, Д, Е) в различные сезоны года (таблица).

Характеристика трупных приманок и дата закладки в исследуемых биотопах

|

Биотоп |

Масса трупа |

Дата закладки |

|

80 |

05.06.2015 |

|

|

82 |

20.06.2015 |

|

|

Влажноразнотравный луг |

75 |

06.06.2017 |

|

90 |

19.07.2017 |

|

|

55 |

16.08.2017 |

|

|

75 |

05.06.2015 |

|

|

100 |

21.06.2016 |

|

|

Ельник черничный |

65 |

31.05.2017 |

|

45 |

21.07.2017 |

|

|

70 |

29.08.2017 |

Рис. 1. Объекты исследования, размещенные в разных биотопах района исследования: А, Б, В – влажноразнотравные луга, Г, Д, Е – ельники черничные

Методика постановки опытов описана нами ранее [2]. Приманку помещали в металлическую клетку (120 × 80 × 60 см, размер ячеи сверху и сбоку 10 см, снизу 20 см), которая прочно фиксировалась с помощью длинных прутьев. Только такие меры защиты позволяют уберечь приманку от позвоночных падальщиков и провести длительные эксперименты.

Наблюдения за изменением состояния тканей трупа проводили систематически. Фиксировали состояние участков поверхности тела, включая естественные отверстия, слизистые поверхности, наличие и характер запахов, исходящих от трупа, состояние ранних, а затем и поздних трупных явлений, таких как гниение, признаки выраженного действия влаги, следы воздействия животных, скелетирование и др.

Для отлова летающих насекомых, привлеченных запахом разлагающейся органики, использовали пирамидальную ловушку; для сбора напочвенных насекомых – пол-литровые банки, заполненные наполовину водой, которые размещали на расстоянии до 0,5 м от трупа.

Сбор материала проводили в весенне-осенний период 2015–2017 годов. В течение периода исследования вели количественный учет, собирая около 5–10 % от всех присутствующих некрофильных насекомых на трупе, его ложе и пойманных в ловушки. Исключением являлись муравьи, которые находились в большом количестве, учитывалось только их присутствие. Сбор проводили регулярно, три раза в неделю, в течение месяца после закладки и в дальнейшем один раз в неделю. Наблюдения велись до полного разложения. Личинок насекомых (двукрылых, жесткокрылых), собранных с трупа, доращивали в лабораторных условиях в термостате на кусочках куриной или говяжьей печени, рыбе либо на фрагментах гниющей органики, собранной непосредственно с приманки.

РЕЗУЛЬТАТЫ

При разложении трупов крупных животных в условиях естественных биоценозов прослеживается последовательная смена четырех стадий с характерными для каждой изменениями тканей трупа, которым соответствует определенный видовой состав некробионтов.

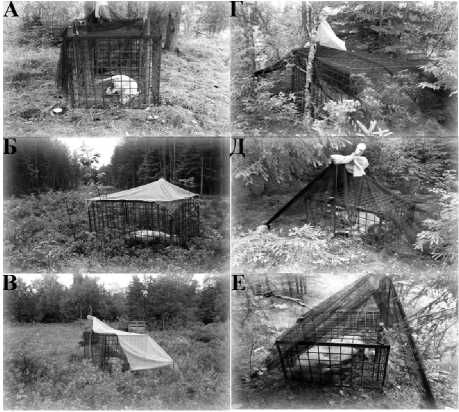

Первая стадия – преобладание микробного разложения, начинается с момента биологической смерти и продолжается в чистом виде до развития гнилостной эмфиземы. Экосистема трупа в это время состоит в основном из бактерий, обитающих и в живом человеческом организме, процесс разрушения трупа происходит за счет его гниения. Данную стадию, в зависимости от внешнего вида трупных тканей, можно подразделить на этап «свежего» трупа (рис. 2А), когда гниение визуально незаметно, и этап развития ранних гнилостных изменений. Первые признаки путрификации в виде появления не резко выраженного трупного запаха и зеленоватого окрашивания кожи живота наблюдались при расположении трупа на лугу к концу 2-х суток с момента наступления смерти, в лесу - к 34-м суткам (рис. 2Б). Появление трупного запаха связано с тем, что микроорганизмы, существующие в кишечнике, после наступления смерти продолжают жизнедеятельность (к ним добавляются и анаэробы) и выделяют гнилостные газы, в состав которых входит и сероводород. Кроме того, газы, проникнув через стенки кишечника и в кровеносные сосуды, соединяясь с гемоглобином крови, миоглобином мышц, образуют сульфгемоглобин и сульфмиоглобин, обуславливающие грязно-зеленый цвет кожных покровов трупа и его внутренних органов. Накопление газов в кишечнике и брюшной полости трупа сопровождалось увеличением объема живота и некоторым напряжением передней брюшной стенки, определяемым пальпаторно в среднем уже через 24 часа после наступления смерти.

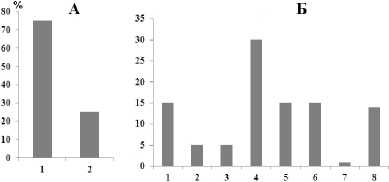

Первую кладку мух р. Lucilia регистрировали через несколько часов, а в последующий день появились Protophormia terraenovae и превалировали в большом количестве – около 74 % от общего состава (рис. 3А). Самки их активно откладывали яйца на слизистые участки, забираясь глубоко внутрь носовой и ротовой полостей либо около ресниц. Все это позволяло личинкам младших возрастов быстро перейти на питание мягкими тканями трупа. Со временем видовой состав увеличивался – на приманках и в ловушках регистрировали мух Calliphora spp. и Cynomya mortuorum.

Рис. 2. Изменение состояния трупа в процессе разложения: А – «свежий» труп, Б – зеленоватое окрашивание кожи живота передней брюшной стенки, В – отложения яиц и личинки двукрылых на поверхности трупа, Г – трупная эмфизема, Д – частичное скелетирование, Е – практически полная утилизация тканей тела

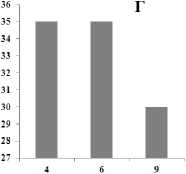

Рис. 3. Присутствие основных видов насекомых-некробионтов на разных стадиях разложения: А – преобладание микробного разложения, Б – активное разложение трупа насекомыми, В - позднее разложение, Г – скелетирование. 1 – Protophormia terraenova, 2 – Lucilia spp. , 3 – Muscina assimilis , 4 – Piophilidae, 5 – Sciodrepoides watsoni , 6 – Necrobia violacea , 7 – Silphidae, 8 – Atheta aeneipennis , 9 – A. subtilis

Вторая стадия – активное разрушение трупа насекомыми. В начале данной стадии, примерно с 4–6-х суток посмертного периода, трупы стали увеличиваться в размерах («гигантский труп») за счет раздутия их гнилостными газами (трупная эмфизема) (рис. 2Г). Голова без резкой границы переходила в туловище, веки раздувались гни- лостными газами. Глазные яблоки выпирали из орбит, приобрели грязно-красную окраску, а увеличенный вследствие гниения язык не помещался в полости рта. Под давлением гнилостных газов у самцов увеличивался половой член и мошонка. Из отверстий носовых ходов, а затем и рта выделялась грязно-красная гнилостная жидкость, из зияющего заднепроходного отверстия - каловые массы. Кожные покровы похрустывали при ощупывании за счет накопления гнилостных газов в подкожной жировой клетчатке, на всем протяжении приобрели зеленоватую окраску, на некоторых участках определялась гнилостная венозная сеть. Появление ее объясняется присутствием молекул сульфгемоглобина в застоявшейся крови, что придает коже вид, характерный для трупа, находящегося в стадии активного гниения. По мере нарастания в теле давления газов на поверхности кожи, особенно живота, появились надрывы, после чего большие участки кожи отделялись и провисали, едва удерживаясь на распадающейся основе. На некоторых участках тела наблюдалась отслойка эпидермиса и появление пузырей, заполненных грязно-красной гнилостной зловонной жидкостью. Через несколько дней с момента образования пузыри разрывались, образуя участки, лишенные поверхностного слоя кожи. На 3-й неделе посмертного периода ткани осклизнялись, при потягивании – легко разрывались. Разжижение тканей трупа наблюдалось раньше в нижележащих частях тела. Кожа и мышцы расплавлялись и сползали с костей, превращаясь в зловонную тягучую жидкую массу. За ними стекали разжиженные внутренние органы. В конце концов, на 4-й неделе посмертного периода, когда газы покинули труп, а разжиженные, пенистого вида ткани вытекли из анального и других отверстий организма, посмертных разрывов кожи на других его частях, он стал полностью открытым окружающей среде.

В течение всего периода наблюдалось увеличение количества посетителей трупа, в конце этой стадии достигшее максимума. Большинство присутствующих двукрылых откладывали яйца или отрождали личинок, постепенно заполняя всю поверхность туловища (рис. 2В). Среди имаго двукрылых доминировали Parapiophila vulgaris , Fannia spp., Hydrotaea spp. Численность мух P. terraenovae в этот период была невысокой, но их личинки преобладали среди других (рис. 3Б). Доступ некрофильных насекомых во внутреннюю полость способствовал очень быстрой утилизации мягких тканей, и через неделю от трупа оставались лишь отдельные фрагменты (шерсть, кости). В этот период в ложе встречались личинки щелкунов ( Prosternon tessellatum ).

На этой стадии широко представлены различные трофические группы насекомых: некро-, сапро-, зоофагов и паразитоидов, такое разнообразие приводило к быстрой утилизации мягких тканей. Кроме того, личинки двукрылых выделяли пищеварительные ферменты и активно перемещались, делая в трупе многочисленные отверстия. Все это приводило к его размягчению и нарушению целостности. Жесткокрылые появлялись на трупе на два-три дня позже, чем двукрылые, и в процессе разложения также наблюдалась смена их видового состава. Появление жуков было связано как с состоянием трупных тканей, так и присутствием других посетителей, которые непосредственно являются для них пищей. Например, жуков из родов Oiceoptoma, Tachinus, Geotrupes привлекали слегка подгнившие мягкие ткани, а представителей из родов Philonthus отлавливали, когда на трупе биомасса личинок двукрылых была наибольшей. Однако некоторые виды жуков (Necrobia violacea, Apocatops nigrita, Sciodrepoides watsoni, Atheta aeneipennis) и мух (Stearibia nigriceps), а также муравьи на трупах находились в течение всего периода разложения.

На данной стадии экосистема трупа проявляла себя особенно бурно: он превратился в эпицентр жизнедеятельности микробов и насекомых, а также представлял значительный интерес для позвоночных – падальщиков. Следует обратить внимание на тот факт, что в этот период микробы «перемешиваются» между собой – прилетающие мухи не только откладывают яйца, но и приносят с собой «свои» бактерии, а уносят «чужие». Разжиженные ткани, вытекающие наружу, осуществляют бактериальный обмен между мертвым организмом и почвой, на которой он лежит, и все больше представителей танатомикробиома начинают обнаруживаться в окружающей почве. Кроме того, мухи привлекают хищников – жуков, клещей, муравьев, ос и пауков, которые питаются их яйцами и личинками. В целом стадия характеризуется быстрым уничтожением основной массы тканей трупа личинками мух, жизнедеятельность которых на трупе продолжалась 1–1,5 месяца.

Третья стадия - позднего разложения - продолжалась до окончания летнего сезона. Трупы находились в состоянии частичного скелетирования с сохранением подсохшей кожи и костей, соединенных между собой связочным аппаратом. Наблюдалось постепенное уничтожение остатков всех тканей, кроме костной (рис. 2Д). Цвет костей варьировал от светло-желтого до коричневато-желтого, на ощупь они были влажными, тяжелыми, на их суставных поверхностях была частично сохранена хрящевая ткань в виде легко отслаивающихся фрагментов. На некоторых костях наблюдались фрагменты мягких тканей в состоянии жировоска.

На этой стадии численность и разнообразие не-кробионтов на лугу постепенно снижались, тогда как в лесу количественные показатели продолжали оставаться высокими еще около месяца. Процессы деструкции наружных покровов и сухожилий происходили за счет насекомых, питающихся обезвоженными органическими веществами: личинок жуков (рр. Thanatophilus, Creophilus, Philonthus ) и двукрылых (Stearibia nigriceps). К концу этой стадии численно преобладали Parapiophila vulgaris, Necrobia violacea и Atheta subtilis (рис. 3В). В поздний период обильная плесень на останках привлекала Tachinus laticollis и жуков из р. Atheta .

Четвертая стадия – полного скелетирования – самая продолжительная среди всех, длится годы и оканчивается полным разрушением костей. Ее можно разделить на этап разрушения органических веществ кости (коллагена) и этап разрушения минеральной основы кости (гидроксиапатита и соединений кальция), который начинается после разложения всех ее органических веществ и продолжается до полного разрушения. В наших экспериментах на трупах, расположенных на лугу, и в течение двух лет наблюдений не завершилась полная утилизация трупных останков свиньи, и в ложе оставались клочки шерсти, кости скелета и черепа, ребра (рис. 2Е). На костях отсутствовали какие-либо мягкие ткани, кости были сухими, легкими, относительно хрупкими на ощупь.

На последних этапах в утилизации участвовала лишь небольшая группа некробионтов, на следующий год на останках шерсти, роговых частях, костях регистрировали жуков и их личинок из сем. Cleridae, Nitidulidae, Histeridae. В почве ложа трупа присутствовали личинки и пупарии мух Stearibia nigriceps, Parapiophila vulgaris (рис. 3Г). Напротив, личинок мясных мух на останках и ложе трупа никогда не регистрировали. Это малочисленные виды насекомых, которые питались остатками от предыдущих групп насекомых (частями куколок, экскрементами и т. п.), и их диагностическое значение мало. Большее значение в этот довольно длительный временной промежуток приобретают специфические группы микроорганизмов, отвечающих за утилизацию коллагена в составе костей и минерализацию кальция (диагенез костных останков).

ОБСУЖДЕНИЕ

Естественное разрушение трупа - необратимый процесс, продолжительный во времени и непрерывный. В настоящее время существует большое количество точек зрения на то, сколько стадий он в себя включает. Например, H. F. Howden [13] выделял всего лишь 2 стадии, M. E. Fuller [8] - 3, H. B. Reed [20], L. F. Jiron и V. M. Cortin [14], Lamia A. A. Galal с соавт. [9] - 4 стадии разложения. Другие авторы предлагают выделять 5 стадий, в основном за счет деления какой-то из вышеописанных стадий на две. Наконец, J. A. Payne [9] предлагал 6 стадий разложения трупа. М. И Марченко [3], проводя большое количество экспериментов с трупами животных (собак) в умеренной зоне (Ленинградская область), предложил выделять пять этапов биологического разложения. Продолжительность каждой стадий сильно варьирует в зависимости от доступности трупа для насекомых, позвоночных падальщиков и условий окружающей среды.

Еще Пьер Меньин [18] указывал на тот факт, что процесс разложения трупа в значительной степени зависит от присутствия насекомых, и каждая его стадия может характеризоваться наличием определенной их группы. У тел, недоступных для насекомых, разложение протекает в совершенно иной форме, чем у тех, к которым они могут проникнуть. Насекомые значительно ускоряют деструкцию мертвой органики за счет воздействия секретируемых ими пищеварительных соков, питания личинок. С помощью механических процессов туннелирования и закапывания насекомые изменяют состояние аэрации внутри трупа, что, в свою очередь, влияет на распространение бактерий и соотношение аэробной и анаэробной микрофлоры. Поэтому необходимо подходить к процессу деструкции трупа комплексно, учитывая и микробиологическую его составляющую, и воздействие на ткани комплекса насекомых-некроби-онтов. Эти знания имеют тем большее значение, что определение давности наступления смерти по характеру и выраженности гнилостных изменений можно проводить только ориентировочно, тогда как использование насекомых в качестве вещественного доказательства позволяет уточнять продолжительность постмортального интервала.

Сообщество некрофильных насекомых, отмеченное в наших экспериментах, не отличается от других регионов по структуре и доминированию отрядов. В исследуемых районах Центральной Европы, Северной Америки, Китая и др. основу составляют идентичные семейства двукрылых и жесткокрылых, но с географическими особенностями состава региона [7], [12], [15], [16], [17].

У большинства посетителей отмечена межи внутривидовая конкуренция за субстрат, им необходимо как можно быстрее найти труп и его монополизировать. Эти признаки имеют важное значение в судебной медицине, и на физиологических характеристиках доминирующих видов насекомых основана методика определения постмортального интервала [10]. Необходимо также учитывать и местонахождение: некробионтный состав на трупах, найденных в помещениях, отличается от внешней среды [5]. Изучение фауны на трупах крупных животных позволило значительно дополнить состав сообщества, выявленный ранее по югу Карелии [1].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комплексность процесса разложения особенно прослеживается в природных условиях, где в него включаются микроорганизмы, грибы, водоросли, насекомые, позвоночные животные, а также абиотические факторы. Прослеженная нами стадийность биологического разложения, конечно, не охватывает всех его вариантов и применима только к трупам, имеющим доступ для насекомых, но без доступа позвоночных падальщиков. В иных случаях возможны и другие варианты его декомпозиции, такие как гниение в чистом виде (микробиологическое разложение), формы с участием микроорганизмов, насекомых и позвоночных животных, воздействие факторов, вызывающих консервацию экосистемы трупа.

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках государственного задания 17.7416.2017/8.9. Выполнено в рамках реализации Программы развития опорного университета ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» на период 2017–2021 годов.

DECOMPOSITION OF LARGE ANIMALS UNDER CONDITIONS OF NATURAL BIOCENOSES IN NORTHERN EUROPEAN RUSSIA*

The article deals with studying the process of large animal body decomposition (domestic pig Sus scrofa domesticus L.). The work was carried out under conditions of natural biocenoses in Northern European Russia. Changes in the tissues of objects during their decomposition and the role of necrobionts involved in the destruction of organic material were analyzed. In all cases, several stages of decomposition were identified, and it was established that the tissue change specific for each of them leads to a well-expressed successive colonization of a decomposing body by necrophilous insects. The traced sequence of corpse destruction is applicable only to the bodies that have access to this group of animals.

* The article was written with the financial support from the Ministry of Education and Science of the Russian Federation under state assignment 17.7416.2017/8.9. The research was carried out as part of the Development program for PetrSU as a flagship regional university for the period between 2017 and 2021.

Список литературы Разложение трупов крупных животных в условиях естественных биоценозов севера европейской части России

- Лябзина С. Н. Видовой состав и структура комплекса членистоногих-некробионтов Южной Карелии // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2011. № 4 (117). С. 10-19.

- Лябзина С. Н., Приходько А. Н., Лаврукова О. С. Метод изучения некрофильных насекомых на трупах крупных животных // Принципы экологии. 2016. № 2. С. 91-98.

- Марченко М. И. Влияние климатических факторов на продолжительность биологического разложения трупа насекомыми-некробионтами в условиях Северо-Запада Европейской части России // Энтомологическое обозрение. 1992. Т. 63. № 4. С. 557-568.

- Попов В. Л., Лаврукова О. С., Приходько А. Н., Лябзина С. Н. Установление времени заселения трупа некрофильной мухой Protophormia terraenovae (Diptera, Calliphoridae) для определения продолжительности постмортального интервала // Вестник судебной медицины. 2016. № 3. C. 4-8.

- Приходько А. Н., Лаврукова О. С., Лябзина С. Н., Горбач В. В. Судебно-медицинское значение определения видового состава некрофильных двукрылых // Судебно-медицинская экспертиза. 2016. № 59 (5). С. 53-55.

- Приходько А. Н., Лябзина С. Н., Попов В. Л., Лаврукова О. С. Практика использования данных судебно-энтомологической экспертизы для определения давности наступления смерти при расследовании убийств // Современные проблемы науки и образования. 2018. № 2 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. science-education.ru/article/view?id=27550 (дата обращения 20.09.2018).

- Bygarski K., LeBlanc H. N. Decomposition and arthropod succession in Whitehorse, Yukon territory, Canada // Journal of Forensic Sciences. 2013. Vol. 58. No 2. P. 413-418.

- Fuller M. E. The insect inhabitants of carrion a study in animal ecology // Bulletin of the Council for Scientific and Industrial Research. Australia. 1934. Vol. 82. P 9-62.

- Galal Lamia A. A. et al. An initial study on arthropod succession on exposed human tissues in assuit, Egypt // Mansoura Journal Forensic Medicine and Clinical Toxicology. 2009. Vol. XVII. No 1. P. 55-74.

- Catts E. P., Goff M. L. Forensic entomology in criminal investigations // Annual Review of Entomology. 1992. Vol. 37. P. 253-272.

- Goff M. L. Estimation of postmortem interval using arthropod development and successional patterns // Forensic Science Review. 1993. Vol. 5. P 81-94.

- Grassberger M., Frank C. Initial study of arthropod succession on pig carrion in a central European urban habitat // Journal of Medical Entomology. 2004. Vol. 41. P. 511-523.

- Howden H. F. The species of Acoma Casey having a three-segmented antennal club (Coleotpera: Scarabaeidae) // The Canadian Entomologist. 1958. No 90. P. 337-401.

- Jiron L. F., Cortin V. M. Insect succession in the decomposition of a mammal in Costa Rica // Journal of the New York Entomological Society. 1981. Vol. 89. No 3. P. 158-165.

- Lyu Z., Wan L., Yang Y. et al. A checklist of beetles (Insecta, Coleoptera) on pig carcasses in the suburban area of southwestern China: a preliminary study and its forensic relevance // Journal of Forensic and Legal Medicine. 2016. Vol. 41. P. 42-48.

- Matuszewski S., Fr^tczak K., Konwerski S., Szafalowicz M. Effect of body mass and clothing on carrion entomofauna // International Journal of Legal Medicine. 2016. Vol. 130. P 221-232.

- Matuszewski S., Szafalowicz M., Jarmusz M. Insects colonising carcasses in open and forest habitats of Central Europe: search for indicators of corpse relocation // Forensic Science International. 2013. Vol. 231. P. 234-239.

- Megnin J. P. La faune des cadavres: application de l’entomologie a la medecinelegale: Encyclopedie Scientifique des Aides-Memoires. Paris: Masson et Gauthiers-Villars, 1894. 224 p.

- Payne J. A., King E. W. Insect succession and decomposition of pig carcasses in water // Journal of Georgia Entomology Society. 1972. No 7. P 153-162.

- Reed H. B. A study of dog carcass communities in Tennessue with special reference to the insects // American Midland Naturalist. 1958. Vol. 59. P 213-245.