Размерно-возрастная характеристика и плодовитость байкальского омуля прибрежной морфоэкологической группы реки Баргузин

Автор: Цырендылыкова М.Ц., Коновалова В.В.

Журнал: Природа Внутренней Азии @nature-inner-asia

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 2 (28), 2024 года.

Бесплатный доступ

Нерестовое стадо байкальского омуля в реке Баргузин представлено тремя морфоэкологическими группами с преобладанием прибрежной морфоэкологической группы омуля. Средние размерно-весовые показатели прибрежного омуля в 2011, 2013, 2015 и 2017 гг. говорят о повышении темпов линейного и весового роста. Наибольшие средние значения по биологическим показателям выявлены у самок омуля прибрежной морфоэкологической группы в 2017 г. Описана динамика изменения плодовитости омуля прибрежной морфоэкологической группы в зависимости от массы, длины тела и возраста рыб. Плодовитость омуля находится в линейной зависимости от массы, длины тела и возраста рыб. Индивидуальная плодовитость у омуля сильнее зависит не от возраста самок, а от их размеров. Коэффициенты корреляции индивидуальной абсолютной плодовитости с массой варьируют от 0,771 до 0,566. Коэффициенты корреляции индивидуальной абсолютной плодовитости с длиной тела составляют 0,823-0,574. Коэффициенты корреляции индивидуальной абсолютной плодовитости с возрастом колеблются в пределах 0,684-0,341.

Байкальский омуль прибрежной морфоэкологической группы, плодовитость, индивидуальная абсолютная плодовитость (иап), масса, длина, возраст

Короткий адрес: https://sciup.org/148330206

IDR: 148330206 | УДК: 574.5 | DOI: 10.18101/2542-0623-2024-2-52-61

Текст научной статьи Размерно-возрастная характеристика и плодовитость байкальского омуля прибрежной морфоэкологической группы реки Баргузин

Байкальский омуль Coregonus migratorius (Georgi, 1775) представлен тремя морфоэкологическими группами (пелагической, придонно-глубоководной, прибрежной), разделение которых обусловлено различиями по ряду диагностических признаков, местам размножения и нагула, особенностями роста и питания [Смирнов, Шумилов, 1974].

Восстановление популяций байкальского омуля, сохранение запасов данного вида рыб — проблема рационального ведения рыбного хозяйства. Плодовитость является одним из приспособительных свойств рыб для сохранения и увеличения численности популяции в изменяющихся условиях среды.

По вопросу плодовитости отдельных морфоэкологических групп байкальского омуля накоплен материал [Смирнов, Шумилов, 1974; Афанасьев, 1980; Афанасьев, 1981; Войтов, 1980; Войтов, 1981; Майстренко, 1980; Шулев, 1980; Стерлягова, 1980], обобщающих работ не так много [Стерлягова, 1980; Базов, Базова 2016].

Байкальский омуль прибрежной морфоэкологической группы наиболее скороспелый и быстро растущий, созревает в возрасте 5–6 лет. Он нагуливается в прибрежной зоне Байкала, для нереста заходит в реки Верхняя Ангара, Кичера и Баргузин [Шулев, 1980; Стерлягова, 1980; Смирнов и др., 2009].

Цель данной работы — проанализировать показатели плодовитости нерестового байкальского омуля прибрежной морфоэкологической группы в реке Баргузин в 2011, 2013, 2015 и 2017 гг. в зависимости от размерно-возрастных характеристик.

Материал и методы исследования

Материалом для исследований служили сборы нерестового омуля, отловленного на участке р. Баргузин в районе д. Зорино, расположенном в 25 км от устья реки. Учет численности нерестового омуля производился сплавными сетями с ячеей 30–36 мм, длиной 60 м и высотой 3 м. Для определения площади поперечного сечения реки выполнялись промеры глубин и ежедневные замеры уровня воды. Ежедневно проводились контрольные сплавки, их количество определялось интенсивностью хода рыбы, но с обязательным соблюдением периодичности ловов и их регулярности. Биологический анализ рыб и определение индивидуальной абсолютной плодовитости проводились по общепринятым методикам [Правдин, 1966; Чугунова, 1956]. Для определения плодовитости в 2011, 2013, 2015 и 2017 гг. взято 225 проб икры байкальского омуля прибрежной морфоэкологической группы. Статистическая обработка материала произведена в программе Microsoft Office Excel.

Результаты исследования и обсуждение

Нерестовые стада омуля, заходящие в реку Баргузин для воспроизводства, за последние 15 лет колебались в пределах 0,05–0,6 млн экз. В 2011 г. численность омуля, нерестящегося в р. Баргузин, значительно превысила среднемноголетний

(0,28 млн экз.) уровень и составила 0,6 млн экз. рыб. В 2013 и 2017 гг. на нерест в реку зашло 0,1 и 0,16 млн экз. производителей байкальского омуля, что значительно меньше среднемноголетних показателей. В 2015 г. отмечен самый низкий заход производителей, который составил 0,05 млн экз. рыб.

По результатам наших исследований в 2011 г. выявлено следующее соотношение морфогрупп в нерестовом стаде: прибрежный омуль — 79 %, пелагический — 15%, придонно-глубоководный — 6% [Коновалова, Цырендылыкова, 2014]. В 2013 г. и 2015 г. доля прибрежного омуля в нерестовом стаде составила по 61 %, пелагического омуля — 20 % и 16 %, а придонно-глубоководного — 19 % и 23 %. В 2017 г. зашли на нерест 47 % прибрежного омуля, 41 % пелагического и 12 % придонно-глубоководного. Несмотря на количественные изменения заходящего на нерест омуля, в анализируемый период неизменно доминирует байкальский омуль прибрежной морфоэкологической группы.

В 2011 г. прибрежный омуль представлен рыбами промысловой длиной 23–30 см, возрастными группами от 5+ до 8+ лет. Доминировали особи размерами тела от 26 до 28 см (74 %) и возрастными группами 6+, 7+ лет (76,1 %).

С 2013 по 2017 г. на нерест заходили более крупные особи прибрежного омуля. В 2013 г. в нерестовом стаде встречались рыбы с размерами тела 24–34 см, в возрасте 5+–10+ лет. Превалировали рыбы длиной тела 27–29 см (67 %) и возрастом 6+, 7+ лет (73 %).

В 2015 г. омуль прибрежной морфоэкологической группы встречался в анализируемых пробах в возрасте 5+– 9+ лет, при длине тела 24–36 см. Преобладали особи длиной 26–29 см (68,2%) и возрастной группы 5+, 6+ лет (72 %).

В 2017 г. прибрежная морфогруппа нерестового омуля представлена особями длиной тела от 24 до 34 см, с модальной группой 27,5–31,5 см (78 %). Возрастной ряд представлен семью группами (с 4+ до 9+ лет), причем основную часть составляют особи 5+ –7+ лет, на долю которых приходится 84 %.

Пробы для определения плодовитости были взяты у 225 самок байкальского омуля прибрежной морфогруппы в возрасте от 5+ до 10+ лет, длиной 24–35 см, массой 180–618 г. Средние показатели промысловой длины самок прибрежного омуля за период исследований составили 28,8±0,14 см, средний вес 325,2±5,38 г, средний возраст 6,4 года. Средние показатели длины и массы тела самок прибрежного омуля по возрастным группам и годам наблюдений представлены в таблице 1.

Плодовитость — исходная величина, влияющая на численность поколения и изменяющаяся в связи с изменением условий жизни. Определяющим фактором в изменении плодовитости омуля являются условия нагула в летний период, предшествующий нересту [Шулев, 1980]. Плодовитость зависит от возраста, массы и длины тела рыбы и факторов окружающей среды.

На примере нерестового прибрежного омуля р. Баргузин мы попытались выяснить связь плодовитости с размерно-возрастными показателями особей.

Средняя индивидуальная плодовитость прибрежного омуля р. Баргузин в 2011 г. составила 5,8±0,19 тыс. шт., с колебаниями от 3,5 тыс. до 10,3 тыс. шт. (табл. 2), при средней длине самок 27,3±0,17 см, средней массе 260,6±4,56 г и среднем возрасте 6,1 года.

Таблица 1

|

Возраст, лет |

Длина, масса |

Год |

Весь период наблюдений |

Кол-во особей, экз. |

|||

|

2011 |

2013 |

2015 |

2017 |

||||

|

5+ |

L, см W, г |

25,8±0,23 220,5±4,03 |

26,7±0,64 248,4 ± 15,16 |

27,6±0,40 280,3±14,82 |

29,9±0,30 352,2±9,08 |

27,9±0,33 288,7±10,38 |

38 |

|

6+ |

L, см W, г |

27,0±0,14 254,4±4,33 |

27,8±0,22 286,8±7,65 |

28,5±0,26 320,3±9,19 |

30,1±0,52 373,0±22,88 |

28,0±0,16 296,9±6,23 |

102 |

|

7+ |

L, см W, г |

28,5 ±0,15 295,1±5,71 |

29,1±0,34 326,2±14,19 |

30,0±0,62 379,0±22,91 |

31,0±0,38 415,5±16,68 |

29,7±0,23 354,33±10,09 |

57 |

|

8+ |

L, см W, г |

30,1 ±0,36 327,7±5,04 |

29,6±0,33 358,0±14,00 |

31,2±0,66 417,3±22,49 |

33,0±0,82 485,3±56,35 |

30,8±0,40 393,9±17,86 |

18 |

|

9+ |

L, см W, г |

– |

32,1±0,00 462,0±00 |

32,3±0,70 446,5±24,50 |

32,7±0,42 476,3±18,09 |

32,4±0,39 459,6±14,83 |

8 |

|

10+ |

L, см W, г |

– |

32,4±0,25 476±21,21 |

– |

– |

– |

2 |

|

Для всех рыб |

27,3±0,17 260,6±4,56 |

28,5±0,22 313,1±8,57 |

29,2±0,28 343,3±9,89 |

30,6±0,25 393,4±10,87 |

28,8±0,14 325,2±5,38 |

225 |

|

|

Количество особей, экз. |

60 |

60 |

51 |

54 |

225 |

||

Средние показатели длины (L, см) и массы (W, г) тела самок прибрежного омуля по возрастным группам

В 2013 г. средние показатели индивидуальной плодовитости байкальского омуля прибрежной морфоэкологической группы составили 6,8±0,26 тыс. шт. при варьировании от 2,8 тыс. до 11,3 тыс. шт. (табл. 2), что обусловлено, в первую очередь, повышением темпов линейного и весового роста прибрежного омуля. Средние значения параметров самок прибрежного омуля в 2013 г. были следующими: длина 28,5±0,22 см, масса тела 313,1±8,57 г и возраст 6,6 года.

В 2015 г. средние показатели ИАП прибрежного омуля возросли, достигнув среднего значения 8,1±0,38 тыс. шт., при колебаниях от 3,6 тыс. до 13,7 тыс. икринок (табл. 2). Средние показатели длины тела самок прибрежного омуля составили 29,2±0,28 см, средний вес 343,4±9,89 г и средний возраст 6,5 года.

Наименьшая индивидуальная абсолютная плодовитость в 2017 г. составила 3,7 тыс. шт. икринок, максимальная 14,9 тыс. шт. икринок (табл. 2). Средние показатели плодовитости, длины, массы тела и возраста самок байкальского омуля прибрежной морфогруппы были следующими: ИАП 9,4±0,33 тыс. икринок, длина 29,2±0,28 см, масса 393,4±10,87 г и возраст 6,3 года.

Размах индивидуальных колебаний числа икринок у байкальского омуля прибрежной морфогруппы весьма значителен. Наименьшая индивидуальная плодовитость составила 2,8 тыс. икринок у особи с промысловой длиной 26,3 см, массой тела 222 г и возрастом 7+ лет в 2013 г. Максимальная индивидуальная плодовитость 14,9 тыс. икринок, отмечена у самки массой 506 г при длине тела 33 см и в возрасте 9+ лет в 2017 г.

На связь плодовитости с численностью популяции омуля указывают некоторые авторы [Стерлягова, 1980; Базов, 2016]. Считается, что с изменением численности нерестовых стад происходят изменения и биологических показателей особей данной популяции, также и индивидуальной абсолютной плодовитости. Зависимость плодовитости от численности производителей проявляется в некоторой степени и у байкальского омуля. Проведя анализ изменений плодовитости и численности прибрежного омуля за 4 года наблюдений, можно отметить следующее: в годы высокой численности прибрежного омуля в р. Баргузин (2011 г.) плодовитость была низкой, в годы снижения численности прибрежного омуля (2013, 2015, 2017 гг.) плодовитость повысилась (табл. 2). Повышение показателей индивидуальной абсолютной плодовитости омуля прибрежной морфогруппы связано с высокими темпами линейного и весового роста при низкой численности заходящего на нерест омуля (табл. 1, 2).

Таблица 2

Средняя абсолютная плодовитость прибрежного омуля р. Баргузин в разные годы в зависимости от возраста, тыс. икринок

|

Возраст, лет |

Год |

Весь период наблюдений |

|||

|

2011 |

2013 |

2015 |

2017 |

||

|

5+ |

4,6±0,17 3,5 – 5,6 |

4,5±0,53 2,9 – 6,3 |

5,8±0,57 3,6 – 8,7 |

8,9±0,53 5,8 – 12,6 |

6,6±0,41 2,9 – 12,6 |

|

6+ |

5,7±0,23 3,5 – 10,3 |

6,7±0,37 4,0 – 11,3 |

7,3±0,40 4,3 – 12,8 |

8,5±0,63 3,7 – 12,6 |

6,7±0,20 3,5 – 12,8 |

|

7+ |

7,1±0,32 5,1 – 9,5 |

6,9±0,44 2,8 – 9,7 |

8,8±0,82 5,1 – 12,2 |

10,2±0,51 6,3 – 14,3 |

8,2±0,32 2,8 – 14,3 |

|

8+ |

7,3±0,60 6,4 – 8,7 |

7,8±0,64 5,3 – 10,6 |

11,5±0,79 8,8 – 13,7 |

10,4±1,26 7,4 – 12,1 |

9,4±0,59 5,3 – 13,7 |

|

9+ |

– |

9,8±0,00 9,8 – 9,8 |

11,6±0,54 9,9 – 12,6 |

11,8±1,25 10,2 – 14,9 |

11,5±0,59 9,8 – 14,9 |

|

10+ |

– |

9,6±0,20 9,3 – 9,9 |

– |

– |

9,6±0,20 9,3 – 9,9 |

|

Для всех рыб |

5,8±0,19 3,5 – 10,3 |

6,8±0,26 2,8 – 11,3 |

8,1±0,38 3,6 – 13,7 |

9,4±0,33 3,7 – 14,9 |

7,5±0,17 2,8 – 14,9 |

Примечание: над чертой — средняя и ошибка, под чертой — пределы min-max.

С целью выявления тесноты связи плодовитости с длиной, массой тела и возрастом прибрежного омуля вычислили коэффициенты корреляции.

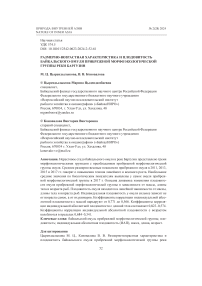

Индивидуальная абсолютная плодовитость байкальского омуля прибрежной морфогруппы тесно связана с массой тела. Как видно из таблицы 3, значения абсолютной индивидуальной плодовитости прибрежного омуля с увеличением массы тела повышаются и имеют связь в виде линейной зависимости.

Таблица 3

Коэффициенты корреляции и уравнения регрессии зависимости абсолютной плодовитости (тыс. икринок) от массы тела самок омуля

|

Год |

Кол-во, экз. |

r±m г |

Уравнение регрессии |

|

2011 |

60 |

0,708±0,064 |

у = 0,0293х-1,79 |

|

2013 |

60 |

0,680±0,069 |

у 0,0208х-0,34 |

|

2015 |

51 |

0,771±0,057 |

у = 0,0292х-1,92 |

|

2017 |

54 |

0,566±0,092 |

у = 0,0171х + 2,69 |

|

За период наблюдений |

225 |

0,768±0,027 |

у = 0,0243х - 0,43 |

Примечание: г — коэффициент корреляции; mr — ошибка коэффициента корреляции.

Коэффициенты корреляции индивидуальной абсолютной плодовитости положительны и на высоком уровне связаны с массой рыб. Так, коэффициент корреляции этих характеристик, полученный за весь период исследований, имел высокое значение (г=0,768) (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость индивидуальной абсолютной плодовитости байкальского омуля прибрежной морфогруппы р. Баргузин от массы тела

Значения коэффициентов корреляции между сравниваемыми показателями были наиболее высокими в 2011 г. и 2015 г. — 0,708 и 0,771 (сильные связи) соответственно. В 2013 г. значение коэффициента корреляции составило г—0,68 , ав2017г. — г— 0,566 (связи средней силы).

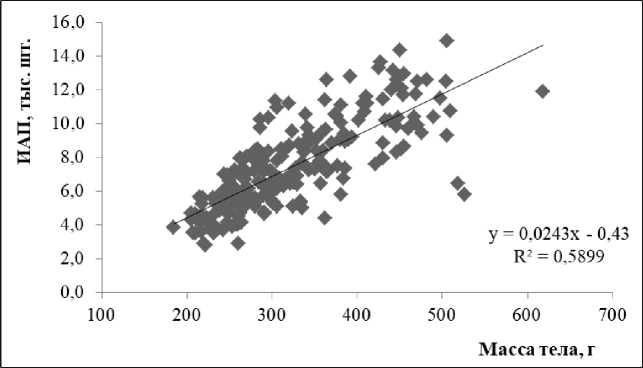

Коэффициент корреляции между ИАП и длиной тела за исследованный период составил 1—0,769 (рис. 2). Коэффициент корреляции показателя ИАП и длины тела имеет самое высокое значение в 2015 г. ( г—0,823 ), самое низкое в 2017 г. — ( 1—0,5 74 ). В 2011 г. коэффициент корреляции составил г—0,608, а в 2013 — г—0,635 (табл. 4).

Рис. 2. Зависимость индивидуальной абсолютной плодовитости байкальского омуля прибрежной морфогруппы р. Баргузин от длины тела

По нашим данным, связь плодовитости с длиной тела самок прибрежного омуля характеризуется высоким в 2015 г. и средними коэффициентами корреляции в остальные годы наблюдений, поэтому при анализе зависимости изменения плодовитости от длины тела использовали линейные уравнения (табл. 4).

Таблица 4

Коэффициенты корреляции и уравнения регрессии зависимости индивидуальной абсолютной плодовитости (тыс. икринок) от длины тела

|

Год |

Кол-во, экз. |

r±m г |

Уравнение регрессии |

|

2011 |

60 |

0,608±0,081 |

у = 0,6888х- 12,94 |

|

2013 |

60 |

0,635±0,077 |

у = 0,7396х-14,27 |

|

2015 |

51 |

0,823±0,045 |

у=1,1191х-24,53 |

|

2017 |

54 |

0,574±0,091 |

у = 0,7752х-14,29 |

|

За период наблюдений |

225 |

0,769±0,027 |

у = 0,9409х-19,65 |

Примечание: г — коэффициент корреляции; mr — ошибка коэффициента корреляции.

Коэффициент корреляции индивидуальной абсолютной плодовитости с возрастом положителен. Это подтверждается средним значением коэффициента корреляции за весь период исследований ( г=0,434 ). Корреляционная зависимость плодовитости с возрастом также изменяется по годам, данные представлены в таблице 5. Коэффициенты корреляции наиболее высокие в 2011 г. и 2015 г. и составили г=0,551, г=0,684 соответственно. В 2013 г. коэффициент корреляции составил г=0,429 , а в 2017 г. — г= 0,344 .

Таблица 5

Коэффициенты корреляции и уравнения регрессии зависимости индивидуальной абсолютной плодовитости (тыс. икринок) от возраста

|

Год |

Кол-во, экз. |

r±m r |

Уравнение регрессии |

|

2011 |

60 |

0,551±0,090 |

y = 1,0848x – 0,81 |

|

2013 |

60 |

0,429±0,105 |

y = 0,8287x + 1,34 |

|

2015 |

51 |

0,684±0,074 |

y = 1,6282x - 2,38 |

|

2017 |

54 |

0,341±0,120 |

y = 0,7461x + 4,71 |

|

За период наблюдений |

225 |

0,434±0,054 |

y = 1,0812x + 0,58 |

Примечание: r — коэффициент корреляции; mr — ошибка коэффициента корреляции.

С 2013 г. по 2017 г. индивидуальная плодовитость с каждым годом увеличивалась. Величина ИАП омуля зависит от массы и размеров тела, которых они достигли в нагульный период.

Таким образом, коэффициенты корреляции индивидуальной абсолютной плодовитости с массой, длиной и возрастом положительны и имеют высокие и средние значения. Коэффициенты корреляции наиболее сильные с массой, длиной тела и слабые с возрастом. Это свидетельствует о том, что увеличение плодовитости с возрастом у прибрежного омуля р. Баргузин происходило более низкими темпами.

Анализ полученных результатов позволяет сделать выводы: ИАП повышается по мере увеличения массы, длины тела и возраста равномерно. Наблюдающиеся подъемы и спады в отдельных, обычно крайних, вариантах, нарушающие равномерность нарастания плодовитости, связаны с малым количеством исследованных самок.

Корреляционная зависимость плодовитости не остается постоянной по годам. Это видно на примере прибрежного омуля за ряд рассматриваемых лет. В 2015 г. эта зависимость была заметно выше, чем в два предыдущих года, тогда как в 2017 г. корреляционная зависимость была самая низкая.

Выводы

В нерестовой популяции прибрежного омуля р. Баргузин превалируют особи возрастных групп 5+ - 7+, с размерами тела от 26 до 31,5 см, массой от 200 до 400 г. Средние размерно-весовые показатели омуля в 2011, 2013, 2015 и 2017 гг. показывают повышение темпов линейного и весового роста. Наибольшие средние значения по биологическим показателям выявлены у омуля прибрежной морфоэкологической группы в 2017 г.

Средние показатели промысловой длины самок прибрежного омуля за период исследований составили 28,8±0,14 см, средняя масса — 325,2±5,38 г, средний возраст 6,4 лет.

ИАП байкальского омуля прибрежной морфогруппы варьировала в пределах от 2,8 до 14,9 тыс. икринок.

Анализируемые коэффициенты корреляции между индивидуальной абсолютной плодовитостью прибрежного омуля и размерно-возрастными показателями высокой и средней величины. Коэффициенты корреляции выше с массой и длиной тела и менее с возрастом. Главными факторами, определяющими индивидуальную абсолютную плодовитость омуля, являются масса и длина производителей. Между индивидуальной абсолютной плодовитостью и средней массой, длиной в 2011, 2013, 2015 и 2017 гг. обнаружены прямые зависимости. Коэффициент корреляции между массой и индивидуальной абсолютной плодовитостью равен за все годы исследований 0,768. Коэффициент корреляции между длиной тела и индивидуальной абсолютной плодовитостью равен 0,769.

Список литературы Размерно-возрастная характеристика и плодовитость байкальского омуля прибрежной морфоэкологической группы реки Баргузин

- Смирнов В. В., Шумилов И. П. Омули Байкала. Новосибирск: Наука, 1974. 160 с. Текст: непосредственный.

- Афанасьев Г. А. Некоторые данные по биологии и численности селенгинского стада омуля в современный период // Рыбы и рыбное хозяйство Восточной Сибири. Труды Востсибрыбниипроект. Улан-Удэ, 1980. Т. 1, вып. 2. С. 66–78. Текст: непосредственный.

- Афанасьев Г. А. Экология нерестового стада омуля реки Селенги // Экология, болезни и разведение байкальского омуля. Новосибирск: Наука, 1981. С. 5–34. Текст: непосредственный.

- Войтов A. A. Биология и численность омуля из р. В. Ангары // Рыбы и рыбное хозяйство Восточной Сибири. Труды Востсибрыбниипроект. Улан-Удэ, 1980. Т. 1, вып. 2. С. 79–86. Текст: непосредственный.

- Войтов A. A. Биологическая характеристика и воспроизводство омуля в р. Верхняя Ангара // Экология, болезни и разведение байкальского омуля. Новосибирск: Наука, 1981. С. 70–75. Текст: непосредственный.

- Коновалова В. В., Цырендылыкова М. Ц. Современное состояние нерестового стада байкальского омуля реки Баргузин // Вестник рыбохозяйственной науки. 2014 Т. 1, № 3(3). С. 13–20. Текст: непосредственный.

- Майстренко С. Г. Биология и численность нерестового омуля из р. Ины // Рыбы и рыбное хозяйство Восточной Сибири. Труды Востсибрыбниипроект. Улан-Удэ, 1980. Т. 1, вып. 2. С. 117–125. Текст: непосредственный.

- Шулев В. В. Биология и численность нерестового омуля из реки Баргузин // Рыбы и рыбное хозяйство Восточной Сибири. Труды Востсибрыбниипроект. Улан-Удэ, 1980. Т. 1, вып. 2. С. 103–116. Текст: непосредственный.

- Стерлягова М. А. К расовому составу и морфология омуля из Баргузинского залива и р. Баргузин // Рыбы и рыбное хозяйство Восточной Сибири. Труды Востсибрыбниипроект. Улан-Удэ, 1980. Т. 1, вып. 2. С. 87–102. Текст: непосредственный.

- Стерлягова М. А. Плодовитость байкальского омуля // Рыбы и рыбное хозяйство Восточной Сибири. Труды Востсибрыбниипроект. Улан-Удэ, 1980. Т. 1, вып. 2. С. 31–46. Текст: непосредственный.

- Базов А. В., Базова Н. В. Селенгинская популяция байкальского омуля: прошлое, настоящее, будущее. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2016. 352 с. Текст: непосредственный.

- Смирнов В. В., Смирнова-Залуми Н. С., Суханова Л. В. Микроэволюция байкальского омуля: Coregonus autumnalis migratorius (Georgi). Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2009. 244 с. Текст: непосредственный.

- Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб. Москва: Пищевая промышленность, 1966. 376 с. Текст: непосредственный.

- Чугунова Н. И. Руководство по изучению возраста и роста рыб. Москва: АН СССР, 1959. 164 с. Текст: непосредственный.