Размерные характеристики Trachelomonas volvocina (Ehrenberg) Ehrenberg из планктона среднего течения реки Иртыша

Автор: Баженова Ольга Прокопьевна, Гульченко Ярослава Ивановна, Алейникова Вера Сергеевна

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 3 (23), 2016 года.

Бесплатный доступ

Произведено 153 измерения диаметра домиков эвгленовой водоросли Trachelomonas volvocina (Ehrenberg) Ehrenberg из планктона среднего течения реки Иртыша (в районе города Омска) в периоды открытой воды 2014 и 2015 гг. В весенний и летний сезоны обнаружены экземпляры, имеющие диаметр домика, равный 5,0 мкм, в то время как, согласно определителям, наименьший диаметр домикаT. volvocina составляет 6,0 мкм. В периоды открытой воды 2014 и 2015 гг. зафиксированы экземпляры с диаметром домика от 5,0 до 11,0 мкм, наибольшую частоту встречаемости имели домики с диаметром 6,25-7,5 мкм. Рассчитаны средний диаметр и объем домика T. volvocina по сезонам и за период открытой воды. Среднее значение диаметра домика за два года составило 7,11 ± 0,09 мкм, объем - 201,94 ± 8,13 мкм³. Наиболее широкий разброс размеров T. volvocina наблюдался в весенний сезон. Значимых различий между размерными характеристиками T. volvocina в 2014 и 2015 гг. не обнаружено. Установлены достоверные отличия между размерами домиков T. volvocina в весенний и осенний сезоны на 1 %-ном уровне значимости. Наибольший средний размер домика наблюдался в весенний сезон и уменьшался в течение периода открытой воды. Установлено, что домик T. volvocina весной крупнее, чем осенью, в среднем на 0,64 мкм в диаметре и на 60,45 мкм3 в объеме. Измельчание клеток T. volvocina связано с высокой степенью эвтрофирования и загрязнением среднего течения реки Иртыша тяжелыми металлами.

Эвгленовые водоросли, размерные характеристики, река иртыш

Короткий адрес: https://sciup.org/142199222

IDR: 142199222 | УДК: 581.526.325.2(282.256.16)

Текст научной статьи Размерные характеристики Trachelomonas volvocina (Ehrenberg) Ehrenberg из планктона среднего течения реки Иртыша

Эвгленовые водоросли (Euglenophyta) – преимущественно одноклеточные монадные организмы, обитающие в основном в пресных водах и встречающиеся на всех континентах, кроме Антарктиды. Населяют небольшие водоемы с различной степенью загрязнения, крупные реки и водохранилища. Эвгленовые водоросли отличаются широким диапазоном толерантности к условиям окружающей среды, чем объясняется повсеместное их распространение [1].

На протяжении длительного времени наиболее общеупотребляемой являлась систематика Гордона Лидаля, в соответствии с которой отдел Euglenophyta содержал только один класс – Euglenophyceae и шесть порядков – Эвгленальные ( Euglenales ), Эутрепциальные ( Eutreptiales ), Эвгленоморфальные ( Euglenomorphales ), Рабдомонадальные ( Rhabdomonadales ), Сфеномона-дальные ( Sphenomonadales ), Гетеронематальные ( Heteronematales ) [цит. по: 2].

Согласно последним изменениям в систематике водорослей [3] отдел Euglenophyta, или Euglenozoa, содержит следующие пять классов: Diplonemea , Euglenophyceae , Kinetoplastea , Peranemea и Postgaardea . Класс Euglenophyceae теперь включает два порядка – это, как и прежде, Euglenales и Eutreptiales , остальные роды этого класса отнесены к Euglenophyceae incertae sedis , то есть «неопределенного местоположения». Класс Kinetoplastea содержит три порядка: Bodonida , Prokinetoplastida , Trypanosomatida ; Peranemea – два порядка: Heteronematales и Peranematales . Классы Diplonemea и Postgaardea включают по единственному порядку – Diplonemida и Postgaardida . Пересмотр систематического положения таксонов эвгленовых водорослей в настоящее время продолжается, с чем связаны значительные сложности при идентификации их видов.

Оптимальная температура воды для развития эвгленовых водорослей составляет 20–27 °С, но они устойчивы к значительным колебаниям температуры воды: от 0 до 30 °С. Большинство представителей эвгленид относится к эвритемным видам. Эвгленовые водоросли развиваются при широкой амплитуде колебаний рН (4,8–8,8), оптимальным показателем рН для них является 5,5–7,0. В водоемах с рН воды 8,0–8,5 отмечается значительное уменьшение количества видов и обилия эвгленовых водорослей [4].

Изучение эвгленовых водорослей представляет как теоретический, так и практический интерес. Последний обусловлен тем, что некоторые виды эвгленид являются хорошими индикаторными организмами, используемыми при биоиндикации качества поверхностных вод [5].

В фитопланктоне среднего течения реки Иртыша эвгленовые водоросли занимают четвертое место по числу видовых и внутривидовых таксонов (ВВТ) после зеленых (Chlorophyta), диатомовых (Bacillariophyta) водорослей и цианобактерий (Cyanoprokaryota). В периоды открытой воды 2014 и 2015 гг. в иртышском фитопланктоне обнаружено 50 ВВТ эвгленовых водорослей, все они относятся к классу Euglenophyceae, порядку Euglenales , семейству Euglenaceae . Самым многочисленным видом среди эвгленовых водорослей планктона Иртыша в настоящее время является Trachelomonas volvocina (Ehrenberg) Ehrenberg. Другие виды этого рода постоянно встречаются на всем протяжении среднего течения реки, но большой численности не достигают [6]. По общепринятым представлениям [7] массовое развитие T. volvocina свидетельствует о загрязнении воды органическими веществами, в основном хозяйственно-бытового происхождения.

По мнению Т.А. Сафоновой [8, 9], распространение эвгленовых водорослей в большей степени связано с повышенным антропогенным эвтрофированием водоемов, чем с природноклиматическими факторами. В подтверждение этого следует отметить, что T. volvocina – самый массовый в настоящее время в иртышском планктоне вид эвгленовых водорослей – в 50-е годы ХХ в. в среднем течении Иртыша не встречался [10]. С этим также связано высокое видовое богатство и обилие эвгленовых водорослей в фитопланктоне Иртыша и высокая степень эвтрофи-рования и загрязнения реки органическими веществами [6, 11].

Размерные характеристики организмов являются важными показателями, определяющими их функциональное участие в жизнедеятельности водных и наземных экосистем. Данные массовых измерений дают возможность получения «истинного объема», который в дальнейшем используют для расчета биомассы фитопланктона. Размеры организмов изменчивы для разных климатических зон и водных объектов, а также в разное время года, что вызывает необходимость проведения измерений для конкретного водного объекта в различные сезоны года [12, 13].

Цель работы – определение размерных характеристик Trachelomonas volvocina в планктоне среднего течения реки Иртыша в периоды открытой воды 2014 и 2015 гг.

Объекты и методы исследований

В основу работы положены материалы обработки проб фитопланктона среднего течения реки Иртыша, отобранных в период открытой воды в районе г. Омска в 2014 и 2015 гг. Пробы фитопланктона отбирали из поверхностного слоя воды на двух гидробиологических створах:

выше («Омск-ВИЗ») и ниже («Омск-НИЗ») источника загрязнения, в трех точках поперечного сечения реки. Фиксировали 40 %-ным раствором формальдегида, концентрировали осадочным способом, обрабатывали общепринятыми методами [14].

Измерения диаметров домика Т. volvocina проводили на микроскопе Euler Professor 770T с помощью окуляр-микрометра при 400–600-кратном увеличении. Для расчета объема домика его форму приравнивали к наиболее близкому геометрическому телу и проводили измерение параметров, необходимых для вычисления объема геометрического аналога. Домик Т. volvocina имеет форму шара, объем которого определяется по формуле V = ^-. Для каждого измеренного домика вычисляли его объем, после чего рассчитывали средний объем и его ошибку. В ходе работы произведено 153 измерения, в том числе 64 – в пробах 2014 г. и 89 – 2015 г.

Полученные данные обрабатывали методами математической статистики [15]. В ходе работы выполняли сравнение размерных характеристик T. volvocina по годам и сезонам, для чего было сформировано 14 выборочных совокупностей и выполнено 7 попарных сравнений: диаметр домиков в период открытой воды 2014 г. и период открытой воды 2015 г., по сезонам (весна, лето, осень) 2014 г. и 2015 г. и, наконец, между сезонами. Поскольку распределение размерных характеристик клеток близко к нормальному, сравнение выборок производили с помощью параметрического критерия Стьюдента (t-критерия), при расчете значения t-статистики учитывали неравномощность сравниваемых выборочных совокупностей и неравенство их дисперсий [15].

Использование параметрических критериев рекомендуется в случае нормального распределения исследуемой случайной величины, однако дает наилучшие результаты в случае равенства дисперсий выборочных совокупностей и сравнимых объемов выборок, что в данном случае не выполняется. В связи с этим при сравнении выборок, содержащих менее 60 значений, использовали, помимо критерия Стьюдента, непараметрический ранговый критерий Манна-Уитни (U-критерий). Применение непараметрических критериев рекомендуется при сравнении разномощных выборочных совокупностей относительно небольшого объема (до 60 членов), при этом не налагается требований на нормальность распределения исследуемой случайной величины и равенство дисперсий выборочных совокупностей [15].

Следует учитывать, что неопровержение нулевой гипотезы нельзя рассматривать как доказательство принадлежности рассматриваемых выборок к одной генеральной совокупности, поэтому в случае недоказанности различий между выборками вопрос о преимуществе одной статистической выборки перед другой остается открытым.

В связи с тем, что объем домика является функцией от его диаметра, рассмотрение отдельно значимости различий выборок объемов домиков не представлялось целесообразным.

Результаты исследований

В периоды открытой воды 2014 и 2015 гг. диаметр домиков Тrachelomonas volvocina колебался в значительных пределах: от 5,0 до 11,0 мкм (таблица).

Размерные характеристики Trachelomonas volvocina (Ehr.) Ehr. из планктона среднего течения реки Иртыша в 2014–2015 гг.

|

Сезон |

Количество измерений |

Диаметр домика, мкм |

Средний объём домика, мкм³ |

|

|

Пределы колебаний |

Среднее значение |

|||

|

2014 год |

||||

|

Весна |

52 |

5,00–10,00 |

7,25 ± 0,12 |

208,59 ± 10,04 |

|

Лето |

6 |

6,25–8,00 |

7,08 ± 0,29 |

190,85 ± 22,98 |

|

Осень |

6 |

6,00–7,00 |

6,42 ± 0,19 |

140,17 ± 12,75 |

|

Итого |

64 |

5,00–10,00 |

7,16 ± 0,11 |

200,51 ± 8,82 |

|

2015 год |

||||

|

Весна |

64 |

5,00–11,00 |

7,21 ± 0,21 |

217,99 ± 19,68 |

|

Лето |

11 |

5,00–7,50 |

6,80 ± 0,27 |

171,58 ± 17,84 |

|

Осень |

14 |

6,00–7,50 |

6,66 ± 0,18 |

158,96 ± 12,87 |

|

Итого |

89 |

5,00–11,00 |

7,07 ± 0,13 |

202,96 ± 12,50 |

|

Итого за 2014–2015 гг. |

153 |

5,00–11,00 |

7,11 ± 0,09 |

201,94 ± 8,13 |

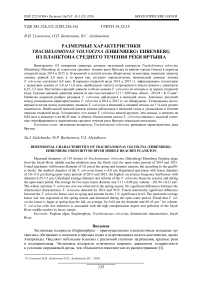

В 2014 г. диаметр домиков варьировал в пределах от 5,0 до 10,0 мкм. Среднегодовой объем домиков в 2014 г. составил 200,51 ± 8,82 мкм³. На рис. 1 показано распределение диаметров домиков в группе из 64 измерений в период открытой воды 2014 г.

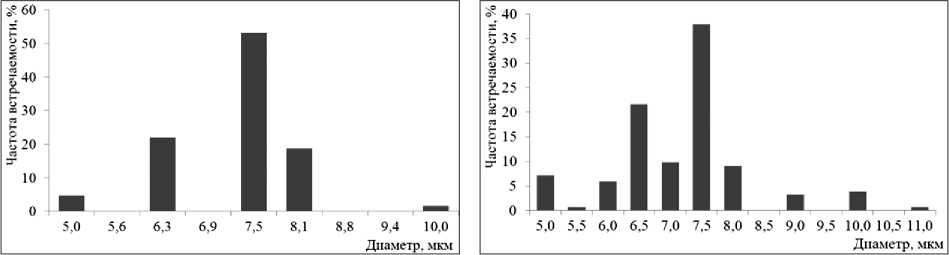

В период открытой воды 2015 г. диаметр домиков изменялся от 5,0 до 11,0 мкм, средний объем составлял 202,96 ± 12,50 мкм³. Распределение размерных характеристик домиков в группе из 89 измерений в период открытой воды 2015 г. показано на рис. 2.

Рис. 1. Распределение диаметров домиков Trachelomonas volvocina, 2014 г.

Рис. 2. Распределение диаметров домиков Trachelomonas volvocina, 2015 г.

Наибольшую частоту встречаемости в 2014–2015 гг. имели экземпляры с диаметром домика от 6,25 до 7,5 мкм.

Сравнение диаметров с помощью t-критерия не выявило значимых различий между размерными характеристиками T. volvocina в 2014 и 2015 гг. Значение дисперсии выборочных совокупностей составило 0,77 для 2014 г. и 1,59 – для 2015 г. Значение t-статистики с учетом неравенства дисперсий выборок по годам составило 0,56 при критическом значении критерия на 1 %-ном уровне значимости (t кр01 ), равном 2,61, и числе степеней свободы df = 149.

При сравнении 2014 и 2015 гг. посезонно достоверность отличий выборок была еще ниже. При сравнении весенних сезонов 2014 и 2015 гг. значение t-статистики составляло 0,27 при t кр01 = 2,62. Для выборок диаметров домиков в летние сезоны 2014 и 2015 гг. вычисленное значение t-статистики равнялось 0,73 при t кр01 = 3,05, в осенние сезоны – 0,94 при t кр01 = 3,01. Таким образом, значимых различий между размерными характеристиками T. volvocina при сравнении одноименных сезонов 2014 и 2015 гг. не обнаружено.

Среднее значение диаметра домика за два года составило 7,11 ± 0,09 мкм, объем – 201,94 ± 8,13 мкм³. Наиболее широкий разброс размеров T. volvocina наблюдался в весенний сезон, когда диаметр домиков изменялся от 5,0 до 11,0 мкм, при этом средний объем домика весной был наибольшим и уменьшался в течение периода открытой воды.

Использование критерия Стьюдента позволило установить с высокой степенью достоверности различия между размерами домиков T. volvocina в весенний и осенний сезоны. Вычисленное значение t-статистики равнялось 3,68 при критическом значении критерия на 1 %-ном уровне значимости t кр01 = 2,40. Принадлежность выборок «весна – лето» и «лето – осень» к разным генеральным совокупностям не доказана. Значение t-статистики при сравнении диаметров домиков весной и летом составляет 1,46, летом и осенью – 1,29 при t кр01 = 1,70. Сравнение размеров T. volvocina в летний и осенний сезоны с помощью критерия Манна-Уитни также не обнаружило значимых различий между выборками. Полученное эмпирическое значение критерия U эмп = 121,5 находилось в зоне незначимости, – критическое значение критерия на 5 %-ном уровне значимости равно U кр05 = 115.

Согласно определителю [1], домики T. volvocina имеют диаметр 6,0–23,0–(32,0) мкм. В водоемах Западной Сибири обычный диаметр домиков колеблется в пределах 8,0–19,2 мкм [8]. В планктоне среднего течения реки Иртыша в предыдущий период исследований (1998–2003) диаметр домиков T. volvocina изменялся в пределах от 6,0 до 8,0 мкм, наиболее часто встречались экземпляры с диаметром домика 6,5–7,0 мкм [6].

Таким образом, обитающий в настоящее время в среднем течении реки Иртыша T. vol-vocina имеет существенные отличия диаметра домиков от данных из литературы [1, 8, 9]:

минимальный обнаруженный диаметр домиков существенно меньше, пределы колебания размеров – у́же. По размерам домика T. volvocina , обитающий в Иртыше, ближе всего к особям этого вида из Порзоловского озера (Ленинградская область), домики которых имели диаметр 4,0–10,0 мкм [цит. по: 1].

Как отмечает А.Г. Охапкин [17], для речных видов в условиях прогрессирующего эвтро-фирования и постоянных внешних нарушений среды обитания, в том числе антропогенного давления, возникают условия, соответствующие типичному r -отбору, что приводит к возникновению специфичных морфолого-физиологических адаптаций у речных видов – прежде всего незначительных размеров клеток. Как известно, к измельчанию клеток фитопланктона приводит и длительное токсическое загрязнение водных объектов [18]. Именно такие явления – эв-трофирование и загрязнение тяжелыми металлами – характерны в настоящее время для среднего течения Иртыша.

Закл ючение

Наименьший обнаруженный в планктоне среднего течения Иртыша диаметр домика Trachelomonas volvocina отличается от нижней границы размеров, приводимой в определителях: в периоды открытой воды 2014 и 2015 гг. зафиксированы экземпляры с диаметром домика от 5,0 до 11,0 мкм при диапазоне размеров от 6,0 до 32,0 мкм, описанном в литературе. Наибольшую частоту встречаемости имели экземпляры с диаметром 6,25–7,5 мкм. Среднее значение диаметра домика за два года составило 7,11 ± 0,09 мкм, объем – 201,94 ± 8,13 мкм³. Наиболее широкий разброс размеров T. volvocina наблюдался в весенний сезон.

Значимых различий между размерными характеристиками T. volvocina в 2014 и 2015 гг. не обнаружено. Установлены достоверные отличия между размерами домиков T. volvocina в весенний и осенний сезоны на 1 %-ном уровне значимости. Наибольший средний размер домика наблюдался в весенний сезон и уменьшался в течение периода открытой воды. Таким образом, домик T. volvocina весной крупнее, чем осенью, в среднем на 0,64 мкм в диаметре и на 60,45 мкм3 в объеме.

Измельчание клеток T. volvocina связано с высокой степенью эвтрофирования и загрязнением среднего течения реки Иртыша тяжелыми металлами.

Список литературы Размерные характеристики Trachelomonas volvocina (Ehrenberg) Ehrenberg из планктона среднего течения реки Иртыша

- Попова Т.Г. Эвгленовые водоросли//Флора споровых растений СССР. М.; Л.: Наука, 1966. Т. 8. 412 с.

- Горбунова Г.П. Альгология. М.: Высшая школа, 1991. 265 с. AlgaeBase : World-wide electronic publication/M.D. Guiry, G.M. Guiry/National University of Ireland. Galway, 2016. URL: http://www. algaebase.org.

- Судницына Д.Н. Экология водорослей Псковской области. Псков: Изд-во ПГПУ. 2005. 128 с.

- Виноградова Е.Н. Эвгленовые водоросли водоемов и водотоков г. Москвы и Московской области: дис.. канд. биол. наук: 03.00.05. М., 2005. 108 с.

- Попова Т.Г. Эвгленовые водоросли//Флора споровых растений СССР. М.; Л.: Наука, 1966. Т. 8. 412 с.

- Горбунова Г.П. Альгология. М.: Высшая школа, 1991. 265 с. AlgaeBase : World-wide electronic publication/M.D. Guiry, G.M. Guiry/National University of Ireland. Galway, 2016. URL: http://www. algaebase.org.

- Судницына Д.Н. Экология водорослей Псковской области. Псков: Изд-во ПГПУ. 2005. 128 с.

- Виноградова Е.Н. Эвгленовые водоросли водоемов и водотоков г. Москвы и Московской области: дис.. канд. биол. наук: 03.00.05. М., 2005. 108 с.

- Баженова О.П. Фитопланктон Верхнего и Среднего Иртыша в условиях зарегулированного стока. Омск: Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2005. 248 с.

- Баринова С.С., Медведева Л.А., Анисимова О.В. Биоразнообразие водорослей-индикаторов окружающей среды. Тель Авив: PiliesStudio, 2006. 498 с.

- Род Trachelomonas Ehr. во флоре водоемов Западной Сибири/Т.А. Сафонова//Водоросли и грибы Западной Сибири. Новосибирск: Наука, 1965. С. 62-112.

- Сафонова Т.А. Эвгленовые водоросли Западной Сибири. Новосибирск: Наука, 1987. 191 с.

- Индикаторная значимость отдельных видов фитопланктона среднего течения реки Иртыш как показателей загрязнения воды/О.П. Баженова, Я.И. Гульченко//Вестник Омского государственного аграрного университета. 2016. № 1 (21). С. 82-92.

- Михеева Т.М. Сукцессия видов в фитопланктоне: определяющие факторы. Минск: Изд-во БГУ, 1983. 72 с.

- Руководство по определению биомассы видов фитопланктона пелагиали озера Байкал: метод. пособие/О.И. Белых, А.Ю. Бессудова, А.С. Гладких ; под общ. ред. Е.В. Лихошвай. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2011. 51 с.

- Фёдоров В.Д. О методах изучения фитопланктона и его активности. М.: Изд-во МГУ, 1979. 168 с.

- Лакин Г.Ф. Биометрия. М.: Высшая школа, 1990. 352 с. История и основные проблемы исследования речного фитопланктона/А.Г. Охапкин//Ботан. журнал. 2000. Т. 85, № 10. С. 1-14.

- Устойчивость водных экосистем и их изменчивость в условиях токсичного загрязнения/Т.И. Моисеенко//Экология. 2011. № 6. С. 441-448.

- Краткий обзор изученности растительности и флоры водорослей реки Иртыша/А.П. Скабичевский, Г.П. Андреев//Водоросли и грибы Западной Сибири. Ч. 1. Новосибирск: Наука, 1964. С. 9-12.