Размещение, показатели численности и объекты питания суслика длиннохвостого (Spermophilus undulatus Pallas, 1778) в Красноярском крае и Хакасии

Автор: Минаков И.А., Смирнов М.Н.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 1, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье обобщены результаты исследований биологии длиннохвостого суслика, проводившихся в 2002-2010 годах на юге Красноярского края и в Хакасии. Изучались вопросы распространения длиннохвостого суслика в регионе, состояние ресурсов, особенности питания.

Суслик длиннохвостый, численность, объекты питания, рацион

Короткий адрес: https://sciup.org/14082005

IDR: 14082005 | УДК: 599.322.2

Текст научной статьи Размещение, показатели численности и объекты питания суслика длиннохвостого (Spermophilus undulatus Pallas, 1778) в Красноярском крае и Хакасии

Введение. Суслик длиннохвостый ( Spermophilus undulatus Pallas, 1778) – типичный обитатель степных и лесостепных ландшафтов юга Приенисейской Сибири, его роющая деятельность оказывает существенное влияние на биоценозы, тем не менее, публикаций, посвященных этому виду, немного. О распространении зверька в районах развития зернового хозяйства и вреде, наносимом полеводству, писали Б.С. Виноградов, С.И. Оболенский [2], а также М.Д. Зверев [5]. Общие сведения о виде находим у Н.А. Кохановского [7], краткий очерк, посвященный длиннохвостому суслику, содержится в сводке Е.Е. Сыроечковского, Э.В. Рогачевой [19]. Т.Д. Мухамеди-ев [9] опубликовал интересную работу о влиянии антропических факторов на суслика в Саяно-Шушенском заповеднике. В аннотированных списках млекопитающих трех заповедников юга Приенисейской Сибири: СаяноШушенского, Хакасского, «Столбы» упомянут и длиннохвостый суслик [4,13,20].

Ощущается насущная необходимость в обобщении имеющихся и получении новых данных о современном состоянии населения сусликов в целом по региону.

Целью наших исследований было выявление распространения, численности, биотопического размещения и характера питания суслика на юге края и в Хакасии.

К выполнению намеченных задач мы приступили в начале XXI века [8,14,15,17]. В полевых исследованиях принимали участие студенты, магистранты, аспиранты Сибирского федерального университета О.В. Щемерова, О.Н. Литвиненко, В.А. Гейдаров, Э.В. Туркова, Е.П. Новожилова, Б.В. Никитенко. Всем им приносим нашу благодарность.

Материал и методы. Сбор данных проводился в нескольких участках территории Хакасии и Красноярского края.

В апреле-июле 2002 года и июне 2003 года на склоне горы Абыях-Хая близ оз. Фыркал в СевероХакасской межгорной котловине изучались местообитания, проведен отлов 87 сусликов. В июле-августе 2004 года полевые работы велись в окрестностях оз. Итколь, отловлено 88 сусликов. В августе-сентябре 2004 года и в мае 2005 года полевые работы осуществлялись в окрестностях с. Каратузское в юго-восточной части Минусинской котловины, отловлено 45 зверьков. В марте-октябре 2009 года и в марте-июле 2010 года проводили исследования на острове Татышев в границах г. Красноярска. Здесь изучали биотопическое распределение, численность, питание, отношение сусликов к человеку и пр. Визуально за все вышеупомянутые этапы исследований отмечено свыше 800 сусликов, собран гербарий из 150 экземпляров кормовых растений, протяженность наших учетных маршрутов составила около 1000 км. Собраны опросные и анкетные данные у сельских жителей (всего 120 чел.) о размещении и численности сусликов. Визуальные наблюдения, учет животных, изучение питания производились по методикам Г.А. Новикова [10], С.С. Шварца и др. [21], М.Н. Смирнова, А.П. Савченко [18], Б.Б. Бадмаева [1]. Статистическую обработку цифровых материалов вели по Н.А. Плохинскому [11].

Результаты и их обсуждение. Распространение длиннохвостого суслика. По словам Н.А. Коханов-ского [7], вплоть до средины ХХ века суслик был широко распространен в безлесных участках Хакасии, являясь здесь самым многочисленным из грызунов. Кроме степей заселял луга, каменистые остепненные склоны, лесостепи предгорий. М.Д. Зверев [5,6] в Хакасии и Минусинском районе Красноярского края наблюдал сусликов и по опушкам тайги, в борах, на островах Енисея и Абакана, на обочинах дорог, вырубках, близ болот. И позже в конце XX века этот грызун был обычен в степном, лесостепном и подтаежном поясах на всей территории Хакасии, в том числе в Хакасском заповеднике [12,13]. В южной части Саяно-Шушенского заповедника в 1970–1980-е годы обнаруживались колонии суслика, приуроченные к сухим каменистым степным ценозам и луго-степи [4]. Г.Д. Дулькейт, В.В. Козлов [3] отмечали сусликов в окрестностях Красноярска по долинам речек Базаихи, Калтата, Лалетиной. По данным А.М. Хританкова, В.В. Кожечкина [20], в последние годы в небольшом числе зверьки еще встречались по двум первым речкам на остепненных склонах и сухих лугах. Е.Е. Сыроечковский, Е.В. Рогачева [19] считают, что в Средней Сибири суслик нигде не доходит к северу до широтного течения р. Ангары.

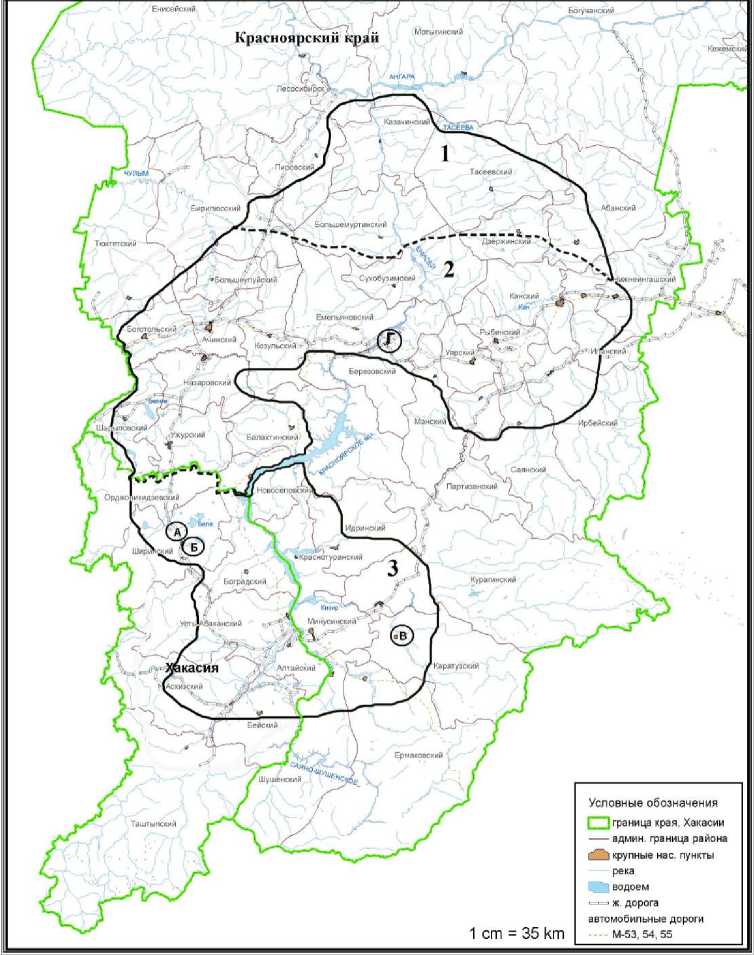

Собранные нами данные свидетельствуют что, в настоящее время суслик длиннохвостый населяет степные, лесостепные, полевые и лесопольные угодья южной части Красноярского края и Хакасии. Наибольшего обилия достигает в Минусинской, Чулымо-Енисейской котловинах, Ачинской, Красноярской и Канской лесостепи. Ареал суслика мы делим на три участка по естественным и условным границам: северный, центральный и южный (рис. 1).

Распространение суслика в Красноярском крае и Хакасии: – граница ареала;

-

-- границы участков: 1 – северного; 2 – центрального; 3 – южного; места стационарных работ: А – окрестности оз. Фыркал; Б – окрестности оз. Итколь; В – окрестности с. Каратузское;

Г – остров Татышев; г. Красноярск

Северный включает лесопольные части Абанского, Богучанского, Мотыгинского, юго-восточную часть (левобережье) Енисейского, восточную часть Пировского и Казачинского, южную и центральную Тасеевского района. Центральный участок ареала суслика составлен районами Ачинским, Ужурским, Шарыповским, Назаровским, Балахтинским, Боготольским, полевыми и лесопольными частями Козульского, Емельяновско-го, Сухобузимского, Тюхтетского, Бирилюсского, Большеулуйского, Березовского; в него входят северные лесостепные части Манского, Партизанского, Саянского, северо-западная часть Ирбейского, северная – Иланского, лесопольные части Нижнеингашского, южная часть Рыбинского, Дзержинского, Уярский, Канский и левобережная часть Новоселовского района.

Южный участок ареала суслика длиннохвостого включает степные и лесостепные части Шушенского, Ер-маковского районов, западные части Каратузского, Курагинского, Идринского, Минусинский, Краснотуранский и правобережную половину Новоселовского района. Река Енисей в свою очередь разделяет весь ареал суслика на левобережные и правобережные части. По условиям существования сусликов степные и лесостепные части Хакасии можно, с определенным допущением, отнести к южной группе районов края [8].

Местообитания. В Ширинской степи, которая расположена в Северо-Хакасской межгорной котловине, суслик длиннохвостый населяет разнообразные фитоценозы – от злаковых мелкодерновинных степей до остепненных лугов надпойменных террас. В окрестностях оз. Фыркал, а также в районе с. Белый Балах-тин, где проводились наши наблюдения, характер растительности в местах обитания сусликов различался в зависимости от рельефа. На дне распадков он был составлен главным образом злаками с преобладанием ковыля (Stipa sp.) и разнотравья; травостой довольно густой и высокий. На склоне горы Абыях-Хая фитоценоз был представлен панцерией (Panzeria sp.), тимьяном (Thymus sp.), терескеном (Ceratoides papposa) и злаками (Poacea); травостой разреженный, низкий.

В районе оз. Итколь поселения сусликов отмечались в степях, где в составе растительных сообществ преобладают типчак ( Festuca valesiaca ), тонконог ( Koeleria cristata ), клевер ( Trifolium pratense ), одуванчик обыкновенный ( Taraxacum vulgare ), осока малоцветковая ( Carex pauciflora ), змеевка ( Cleistogenes squarrosa ), колосняк ветвистый ( Leymus ramosus ), мятлик ( Poa sibirica ). Здесь замечено, что размещение зверьков нередко определяется местами произрастания сочных трав, участками земли, не заливаемыми вешними водами и при наводнениях.

В Минусинской котловине поселения сусликов регистрировались нами не только в типчаковой и ковыльной степях, но и на пашнях. Замечено, что суслики покидают пашни, которые перестают обрабатываться и засеваться зерновыми культурами. В юго-восточной части Минусинской котловины (Каратузский район, окрестности с. Каратузское), где мы проводили свои исследования, поселения сусликов характеризовались следующим составом травяного покрова в луговом биоценозе: пырей ползучий ( Elytrigia repens ), костер ( Bromus sp .), одуванчик лекарственный ( Taraxacum officinale ), клевер ( Trifolium repens ), тысячелистник обыкновенный ( Achillea millifolium ), лапчатка гусиная ( Potentilla anserina ), донник лекарственный ( Melilotus officinalis ), тмин обыкновенный ( Carum carvi ) и др. В нижней части склона холма и у его подножия фитоценоз был представлен несколькими видами люцерны ( Medicago sp .), подорожником средним ( Plantago media ), костром ( Bromus sp .), молочаем ( Euphorbia sp .), проломником большим ( Androsacea maxima ), пустырником сизым (Leonurus glaucescens), полынью шелковистой ( Artemisia sericea ), лептопирумом дымянковым ( Leptopyrum fumarioides ), пикульником ( Galeopsis sp .) и др.

В Саяно-Шушенском заповеднике до затопления низменных участков долины Енисея и р. Большие Уры колонии сусликов отмечались в основном в нижней части склонов южной, юго-западной, юго-восточной экспозиции и лишь в двух случаях восточной, в двух случаях – северо-восточной и в одном – западной. Крутизна склонов была от 5 до 50°. Фитоценозы степные и лугово-степные: петрофитно-злаково-кустарниковый, кустарниково-разнотравный, петрофитно-кустарниково-разнотравный, злаково-кустарниковый, мелкощебнистый разнотравный, петрофитно-разнотравно-карагановый, петрофитный разнотравный, лугово-разнотравно-кустарниково-злаковый [9].

На острове Татышев, расположенном на р. Енисей, выделены и описаны семь типов местообитаний сусликов: разнотравный луг, остепененный луг, прибрежная зона левого (теневого) и правого (солнцепечного) берега, колки тополевника, яблоневые насаждения и овраги. Все они несут определенные геоботанические отличия. В травостое разнотравных и остепненных лугов здесь наиболее часто встречаются тимофеевка степная, манжетка, лапчатка серебристая, пырей ползучий, подмаренник настоящий, подорожники, ковыль степной, лютик круглолистный, хвощ полевой, ветреница лесная, щавель конский, касатик русский, полынь холодная, кровохлебка лекарственная [17].

В Забайкалье длиннохвостый суслик способен заселять различные ландшафты от сухих котловин до высокогорных пустошей и альпийских лугов [1].

Численность. По сведениям Б.С. Юдина и др. [23], в разнотравно-злаковых лугах, полынных степях Хакасии в 1960–1970-х годах насчитывалось от 20 до 44 сусликов на 1 га. С.М. Прокофьев и др. [13] отмечают, что в этот период в степях Хакасии средняя плотность населения суслика составляла 45–60 особей на 100 га, а в конце 1990-х – начале 2000-х годов 5–7 особей на 100 га. Мы считаем эти данные заниженными. Б.П. Завацкий, Т.Д. Мухамедиев [4] сообщали, что в 1970–1980-х годах в районе южной границы СаяноШушенского заповедника было обнаружено 16 колоний сусликов длиннохвостых. Численность зверьков в отдельных поселениях колебалась от нескольких особей до более чем 1,5 тыс. В 1978 году в долине Енисея и р. Большие Уры площадь колоний была от 0,2 до 18,5 га, а число нор достигало 215 на 1 га. В 1982 –1983 годах в одной из колоний средняя плотность жилых нор составляла 32, а в соседней 23 на 1 га, численность сусликов соответственно 1184 и 1610 особей. Примечательно, что в местах, оптимальных для существования зверьков, в эти годы отмечалось до 800 жилых нор на 1 га (долина р. Большие Уры) [9].

По нашим полевым наблюдениям [15], плотность жилых нор в районе оз. Фыркал была невелика – 2– 3 на 1 га. В окрестностях оз. Итколь она была значительно выше – 20–40, а плотность населения сусликов здесь в среднем составляла 8–10, но на отдельных участках достигала 35 особей на 1 га. В юго-восточной части Минусинской котловины (с. Каратузское) в поселениях сусликов отмечалось 90–185 нор на 1 га, среднее расстояние между норами колебалось от 0,2 до 1,5 м.

Для сравнения в Западном Забайкалье по правобережью Селенги численность нор достигает 400 на 1 га, а плотность населения сусликов до 24 особей на 1 га [1]. Значительна численность зверьков в Хангае (Монголия) – до 30–40 особей на 1 га [22]. На острове Татышев среднее соотношение числа нор и обитающих в них зверьков составило на разнотравных лугах 51,1 и 8,3 на 1 га, по остепененным лугам – 41,0 и 6,8 на 1 га. Максимальное число нор до 250 на 1 га в участках концентрации отдыхающих групп людей. Интересно отметить, что малочисленные колонии сусликов, которые держатся на границах заповедника «Столбы», постоянно сокращаются, начиная с середины 1970-х годов [20].

При рассмотрении общей численности суслика длиннохвостого в Красноярском крае мы опирались на данные, полученные при анализе поступивших нам сведений из отдельных районов края и собственных наблюдений [8,16]. Оказалось, что суммарные ресурсы сусликов в крае составили 2966 тыс. особей, при этом в северной группе районов (северном участке, см. выше) – 175 тыс., в центральном 1832 тыс., в южном – 959 тыс. Средняя плотность населения в расчете на всю пригодную для обитания сусликов площадь в пределах северного участка составила (особей на 1000 га, n – число районов) – 275,0±47,87, n=6, Lim 150– 500; в центральном – 473,9±44,77, n=24, Lim 150–800; в южном – 571,5±101,10, n=7, Lim 250–900. При сравнении полученных средних по критерию Стьюдента выявлены статистически достоверные отличия (P<0,01) между северным и центральным, северным и южным участками, но между центральным и южным различия недостоверны (P>0,05). По весьма приблизительной оценке на территории Хакасии обитает от 900 до 1100 тыс. сусликов длиннохвостых.

В бассейне Селенги из животных кормов преобладают жуки-чернотелки ( Anatolica undulate Gebl.,1832 ) [1], на Алтае – саранчовые и жуки [23]. Увеличение доли животных кормов в питании сусликов в последнее время объясняется компенсацией белкового голодания [24], при этом отмечаются половые и возрастные различия интенсивности их потребления [25].

Полевые наблюдения на острове Татышев показали, что основу летнего питания сусликов составляли растения 52 видов из 20 семейств, причем свыше половины от общего числа – растения из пяти семейств (%): злаковых – Poaceae (19,2), бобовых – Fabaceae (15,4), розоцветных – Rosaceae (11,5), лютиковых – Ra-nunculaceae (7,7), сложноцветных – Asteraceae (5,8). Из разнотравья наиболее часто на острове зверьки поедали горец птичий ( Poligonum aviculare) , подорожник средний ( Plantago media) , одуванчик обыкновенный ( Achillea millefolium ), донник лекарственный ( Melilotus officinalis ), клевер луговой ( Trifolium prаtense ), клевер ползучий ( Trifolium repens ), герань луговую – Geranium prаtense, горошек мышиный ( Vicia cracca ). Отдельные части растений, поедаемых сусликами, по предпочитаемости идут в следующей последовательности: листья, семена, цветы, корни, стебель. Корневища и корни ряда растений суслики поедают не только весной, но и осенью. 16 сентября 2009 года мы наблюдали сусликов, кормившихся корневищами лапчатки гусиной ( Potentilla anserinae ) и подорожников ( Plantago ). Вокруг виднелись многочисленные покопки этих растений, большей части подорожников. Стебли упомянутых растений обнаруживались и у входа в норы сусликов. В сентябре 2010 года было замечено поедание сусликами корневищ змеевика большого ( Bistorta mair ), лапчатки многонадрезной ( Potentilla multifida ), ириса русского ( Iris rutenica ), полыней ( Artemisia sp .) Нередко регистрировали случаи поедания сусликами бабочек ( Araschnia sp .), жужелиц ( Broscus sp .). Остров Татышев активно используется для отдыха горожан. Суслики приспособились подбирать здесь объедки овощей, фруктов, булочных и мясных изделий. В дендропарке на острове зверьки в августе подбирают и поедают опавшие яблоки [17].

В целом можно согласиться с тем, что перечень поедаемых сусликами растений соответствует флористическому составу местности и изменяется по сезонам [26].

Выводы

-

1. Распространение длиннохвостого суслика в регионе носит мозаичный характер. Местообитания приурочены, главным образом, к разновидностям злаково-разнотравных степей и лугов, а также к фрагментам лесостепи. Средняя плотность населения на всей территории мест, пригодных для обитания зверьков, от 0,3 до 0,6 особей на 1 га, но на ограниченных по площади участках (поселениях) до 10 и даже 35 особей на 1 га. Суммарные ресурсы вида в Красноярском крае – около 3000 тыс., в Хакасии 900–1100 тыс. особей.

-

2. В питании сусликов выявлены сезонные различия и всеядность. Основное значение имеют растительные корма, животные объекты взрослые суслики поедают в начале – середине лета, а сеголетки, по большей части, в середине – конце лета.

-

3. Длиннохвостые суслики демонстрируют высокую степень приспособляемости к внешней среде, в частности – к жизни на урбанизированных территориях, что способствует синантропизации зверьков.

-

4. В настоящее время государственный контроль за популяциями сусликов практически прекращен, не ведется и промысел животных. Тем не менее, актуальность изучения распространения и движения их численности не утратила своей значимости. В связи с вероятностью исчезновения ряда поселений длиннохвостых сусликов на границах ареала желательна разработка мер охраны этих животных.