Разметка - ключевая операция художественной резьбы по дереву в скифское время (по материалам коллекций государственного Эрмитажа)

Автор: Мыльников В.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XV, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521548

IDR: 14521548

Текст статьи Разметка - ключевая операция художественной резьбы по дереву в скифское время (по материалам коллекций государственного Эрмитажа)

Исследуя резные изделия из курганов Пазырыка С.А. Семёнов предположил, что рисунок на заготовку наносился по памяти, без шаблона острием ножа или шила [1956, с. 215]. Этнографические наблюдения показывают, что эти инструменты до сих пор остаются главными в арсенале резчика по дереву у многих народов. По мнению Л.Л. Барковой, занимавшейся изучением искусства резьбы на бортах и крышке кедровой колоды из 2-го Башадарского кургана, мастер скифского времени «не делал разметку композиции, а создавал фигуры по трафарету», так как было установлено, что при наложении силуэта одного изображения на другое фигуры полностью совмещаются [1984, с. 87].

С.И. Руденко высказал еще одну точку зрения на технологию художественной резьбы и происхождение тончайших углубленных следов – это следы от обрезания золотой фольги, которой были покрыты многие предметы украшений коня и человека в курганах пазырыкской культуры. Он исследовал орнамент на лицевой поверхности подвесной налобной бляхи украшения узды коня из кургана 1 могильника Туэкта и привел следующие соображения. «На наружной поверхности одной из блях сохранился контур наклеенного орнамента. Судя по оставленным следам, на наружную поверхность этой бляхи был наклеен золотой листок. Затем по внутреннему его краю весьма тонким острием ножа вырезан орнамент (рис. 75, а), после чего отрезанная часть листа снята. На бляхе от этой операции остался след в виде как бы процарапанной иглой волнистой линии» [1960, с. 124]. Из текста явствует, что в момент обнаружения этой бляхи на ней не было золотой фольги, и предположения о ее наличии и способах ее закрепления на предмете – это всего лишь гипотеза С.И. Руденко.

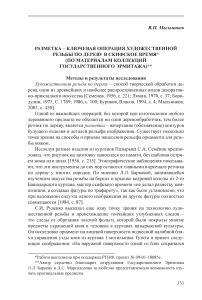

В девяностых годах прошлого века нам посчастливилось провести детальный анализ деревянных украшений конской упряжи из курганов Пазырыка, Башадара, Туэкты, Укока. Было замечено, что в луче яркого, низконаправленного контрового (косого) света на обратных поверхностях большинства деревянных предметов с художественной резьбой фиксируются тончайшие резаные следы, оставленные острейшим тонким лезвием ножа в виде едва различимых глазом волосяных линий, следующих по абрису артефакта на расстоянии 2–4 мм от края. Причем одни изделия с такими следами были обернуты (оправлены) золотой фольгой, другие окрашены или сочетали фольгирование и окраску, на третьих не было никакого дополнительного покрытия (рис. 1, 1,2 ).

В результате возникло предположение о назначении этих следов: либо это система разметки с обозначением абриса украшения, либо следы обрезки лишней золотой фольги, остающейся после оборачивания ею лицевой плоскости изделия. Трасологический анализ многочисленных артефактов убедил нас в том, что это в основном следы обрезки золотой фольги вдоль края предмета. Аргументы следующие. Практически все следы прорезаны лезвием ножа. Некоторые из них неровные и двойные, что бывает при недостаточном первичном нажиме на лезвие и повторном обрезании. Видимо, в этих случаях не было особого смысла мастеру со скрупулезной ювелирной четкостью обрезать фольгу на оборотной стороне предмета скрытой от глаз. Еще обращает на себя внимание тот факт, что на отдельных очень важных участках поверхности внутри предметов со сквозной резьбой таких следов почему-то нет.

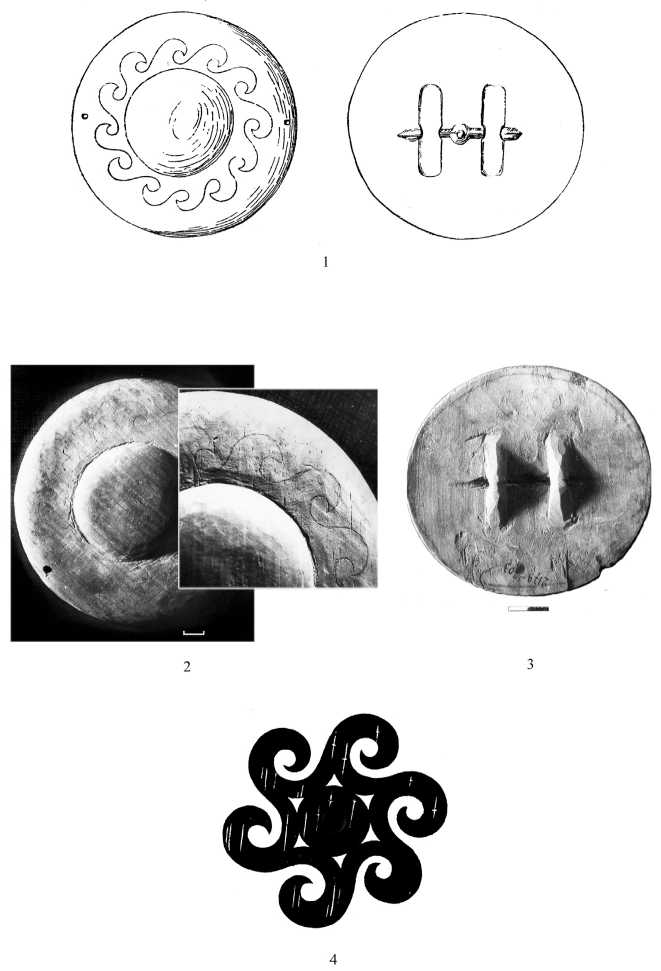

После анализа сотен деревянных украшений с художественной резьбой мы пришли к выводу, что разметка внешних контуров деревянных резных изделий и рельефа, как и разметка композиции на резных бортах кедровой колоды из Башадара 2 осуществлялась по трафарету, вырезанному из кожи или бересты и шаблону-паре [Мыльников, 1999, с. 38]. Была проведена серия экспериментальных исследований, подтвердивших нашу с Л.Л. Барковой точку зрения. В числе прочих украшений конской сбруи скифского времени была изучена и бляха из Первого Туэктинского кургана (рис. 2, 1, 2 ). Результаты трасологического и фото-аналитического анализов рисунка орнамента показали, что оно нанесено легким равномерным прочерчиванием на лицевую поверхность бляхи тончайшим острием шила с несколькими подправками. На оборотной стороне бляхи на расстоянии 2–5 мм от края

Рис. 1. 1–2 – следы разметки на оборотных сторонах деревянных украшений из пазырыкских курганов; 3 – парность украшений с художественной резьбой.

сохранились резаные следы, оставленные тонким лезвием остро отточенного ножа. Эти данные подтверждают наши предположения о назначении следов разметки обведения контуров шаблона-пары, орнамента рельефа и обрезания лишней фольги.

Рис. 2. 1 – налобная бляха – украшение конской упряжи из Первого Туэктинского кургана (по [Руденко, 1960]); 2 – рисунок орнамента; 3 – следы обрезки золотой фольги; 4 – берестяное седельное украшение из Первого Туэктинского кургана (Руденко, 1960).

По поводу обрезания лишних участков золотой фольги с помощью острия шила или ножа, наклеенной на лицевую и оборотную стороны предмета можно сказать следующее. Экспериментальные исследования выявили, что как бы аккуратно ни была приклеена фольга, после высыхания клея во время прочерчивания (по С.И. Руденко – процарапывания) острием шила (иглы), края фольги по абрису рисунка рвутся или задираются, а следы рисунка орнамента на поверхности предмета получаются неровные, разной глубины и толщины, в зависимости от характера структуры древесины и величины усилий, прикладываемых к шилу или игле при прорезании прочерчиванием (процарапыванием). Можно было бы предположить, что такой рисунок, вырезанный по наклеенному листу фольги, мог получиться в результате очень точного, кропотливого и мастерски исполненного обрезания по намеченному острием шила контуру (или по памяти) тонким концом предельно острого лезвия ножа. Но в таком случае остались бы неравномерные углубления в изгибах и острых углах изображения при движении лезвия ножа по криволинейному контуру рисунка. На плоскости оригинальной бляхи контуры изображения ровные, одной глубины, некоторые линии двойные. Эксперименты показали, что к тому же возникают сложности при снятии лишней (отрезанной) фольги, приклеенной к деревянной основе: после операции ее удаления на лицевой поверхности предмета всегда остаются заметные следы инструментов или ногтей, чего не было зафиксировано на оригинале.

Резонный вопрос «почему мастер не вырезал размеченный рельеф и не закончил изделие?» – остается неразрешенной загадкой. Можно лишь высказать предположение о том, что резчик не успел полностью закончить работу к намеченному сроку ритуальной процессии, связанной с погребением, и намеченный рисунок рельефа орнамента был скрыт под сплошным слоем золотой фольги, лишние участки которой были обрезаны по краю на оборотной стороне бляхи (рис. 2, 3 ).

Нами была выявлена еще одна характерная технологическая особенность – почти все пары S-образных псалий, развилок-распределителей ремней, деревянные имитации кабаньих клыков, некоторые виды скульптурных подвесок, подвесных и нашивных блях силуэтно совпадали при наложении друг на друга как лицевыми, так и оборотными сторонами (рис. 1, 3). Это обстоятельство служит ярким показателем того, что пазы-рыкские мастера для изготовления серии парных предметов для наборов украшений использовали своеобразное лекало или трафарет (шаблон-пару). Данные стилистического и сравнительно-типологического анализов подтверждают, что все искусство художественной резьбы по дереву – классики «звериного стиля» пазырыкцев Алтая – основано на парности и симметричности. Т.е. каждый набор украшений для коня и человека состоял из двух частей (для левой и правой половин тела), на которых симметрично располагались пары предметов. Согласно данным трасологического анализа мастер-резчик вначале изготавливал одно изделие полностью, затем накладывал его на лицевую поверхность заготовки для второго изделия и острым концом шила или лезвия ножа, удерживаемого под углом 40–60^^, обводил контур лекала-оригинала. Далее мастер обрезал лишнюю древесину с заготовки второго (парного) изделия по контуру разметки и подгонял его профиль под профиль подлинника. Рисунок рельефа с оригинала переносился на лицевую поверхность, конечно, по памяти (на глазок), и потому ни один рельеф копии не мог идеально повторить рельеф образца, как это бывает при литье из металла в одну форму.

Выводы

Трасологический, фото-аналитический методы и экспериментальные исследования доказали свою эффективность при выявлении дополнительной информации о предмете и технологии его изготовления.

Еще раз подтвердился тезис о том, что разметка является ключевой операцией, определяющей, диктующей и в какой-то мере регламентирующей основной процесс резьбы – выявление контуров предмета и рельефа орнамента лезвием ножа.

Детальный анализ самой системы разметки показал, что очертания контуров предметов при помощи трафарета или шаблона-пары наносили на лицевую сторону, не подвергавшуюся дополнительной обработке. Затем лишнюю древесину осторожно обрезали, ориентируясь на линию контура и сверяя размеры изделия с оригиналом. После выявления задуманной формы предмета, лицевую строну дополнительно заглаживали тонким стружением и приминанием древесины костяным лощилом. Далее на гладко обработанную поверхность наносили разметку рельефа изображения и, постоянно сверяясь с оригиналом, лезвием ножа при помощи скобчато-выемчатой техники резьбы выявляли объем рельефа изображения.

Стилистический анализ орнамента выявил близкие аналогии рисунку на налобной бляхе коня из Первого Туэктинского кургана. Это седельное украшение, вырезанное из бересты, найденное в этом же кургане – (рис. 2, 4 ). Круглый предмет с полусферой в центре, окруженной идущими по кругу в одном направлении спиралевидными завитками, символизирующими собой головы грифонов – насыпь кургана под защитой фантастических существ представителей верхнего мира, модель галактики, центр вселенной – типичный мифологический сюжет о мироздании, мировом древе. В астро-археологическом плане круг с полусферой и 12-ю спиралевидными завитками – своеобразный календарь пазырыкцев.