Размножение рыжей полевки (Clethrionomys glareolus Shreb.) в Карелиии

Автор: Якимова Алина Евгеньевна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 3 (94), 2008 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются сроки, динамика и особенности размножения рыжей полевки в Карелии, связанные с обитанием вида на пределе ареала.

Рыжая полевка, размножение, возрастные группы

Короткий адрес: https://sciup.org/14749436

IDR: 14749436 | УДК: 591.16:599.323.4(470.22)

Текст научной статьи Размножение рыжей полевки (Clethrionomys glareolus Shreb.) в Карелиии

В настоящее время большое значение приобретают исследования экологии видов, выяснения механизмов функционирования популяции с целью управления ими.

Всестороннее изучение биологии грызунов, составляющих вместе с насекомоядными млекопитающими основу лесных териокомплексов, имеет большое теоретическое и прикладное значение.

Рыжая полевка принадлежит к доминирующим видам лесов Северо-Запада России и Карелии. Она играет важную биоценотическую роль, являясь основной жертвой мелких и средних хищников, а также основным прокормителем иксодовых клещей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА

Полевые исследования проводились на базе Ладожского териологического стационара, расположенного в окрестностях д. Каркку Питкярантского района РК, на юго-восточном побережье Ладожского озера, в течение 36 лет его работы (1966– 2001 гг.). При этом в анализ включены не только исследования автора (1993–2001), но и материалы предыдущих исследований (1966–1993).

Отлов зверьков проводился с июня по август (в некоторые годы – с марта по сентябрь) методом ловушко-линий и ловчих канавок. Капканчики Геро расставлялись линиями по 25–100 ловушек, численность зверьков при этом определялась в экземплярах на 100 ловушко-суток. Использовались ловчие канавки длиной 30 метров и глубиной 15 сантиметров с тремя ловчими цилиндрами. Численность отловленных зверьков выражалась в экземплярах на 10 канавко-суток. Всего отработано 2361 канавко-суток и 71479 ловушко-суток, отловлено 6790 зверьков.

Исследования проводились во всех основных биотопах, заселенных мелкими млекопитающими в данном районе. Регулярными отловами были охвачены: сосняк черничный, ельник кисличный, зарастающая вырубка (ветровал и рубка 1977–1978 годов), лиственное мелколесье, окраина сеяного луга, ельник зеленомошный.

Пойманные зверьки регистрировались, определялся их пол, вес, линейные размеры, состояние половой системы, содержимое желудка. Возраст животных устанавливался позднее в лабораторных условиях по фиксированному черепу, согласно методике, предложенной Тупико-

вой с соавторами [10]. Данный метод позволяет устанавливать возраст каждого зверька с точностью до двух месяцев (по степени развития корней М 2 ). Дополнительно рассматривали развитие тимуса, вес, длину тела, развитие половой системы и т. д.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Потенциал размножения рыжей полевки лишь немногим меньше, чем таковой серых полевок. По данным Н. В. Башениной с соавторами [4], в яичнике молодых самок число первичных яйцеклеток достигает 40–50 тыс., у половозрелых – около 30 тыс. На одном срезе яичника взрослой размножающейся самки можно увидеть до 20–25 фолликулов на разных стадиях созревания. Таким образом, запас половых клеток почти в тысячу раз превышает его реализацию.

О начале размножения можно судить по стадиям полового цикла и изменениям гонад у добытых зверьков. В средней полосе размножение начинается в конце апреля, на Европейском Севере наблюдаются примерно те же сроки [7], [2], [5]. В Карелии с марта по первую декаду мая происходит быстрое увеличение длины и веса семенников и размеров семенных пузырьков. Длина семенника увеличивается за это время с 5.6 до 12.1 мм, вес – с 78 до 745 мг, длина vesicula seminalis – с 0.6 до 10.4 мм. В дальнейшем в течение всего лета семенники и придатки у взрослых особей сохраняют крупные размеры, варьируя в сравнительно небольших пределах: семенники в среднем от 11.6 до 12.5 мм и от 682 до 917 мг, семенные пузырьки – от 10.3 до 13.9 мм [5].

До марта самки имеют тонкую матку со слабо выраженной складчатостью, длина рогов обычно не превышает 10–12 мм, диаметр – 1– 1.5 мм. Влагалище закрыто. Яичники мелкие, вес их 3–11 мг. В апреле наступает течка, а затем – беременность. Половое отверстие открывается, края его сильно припухают и покрываются слизью, диаметр влагалища и рогов матки увеличивается до 2–3 и даже 4 мм. Матка на поперечном разрезе из-за сильной складчатости имеет звездчатую форму, стенки ее набухают и утолщаются, длина рогов достигает 20–30 мм. Вес яичников увеличивается до 20–30 мг, а после родов – до 40–70 мг [5]. У беременных самок появляются желтые тела, среди которых можно различить несколько генераций.

В Ленинградской области размножение начинается в последней декаде апреля. Первые беременные самки добывались в мае [1].

Незначительные колебания в сроках начала размножения – около двух недель – отмечались на Кольском полуострове [6], что связано с фенологией весны.

В Карелии первые беременные самки были отловлены 20 апреля, самая поздняя дата – 20 мая, средняя многолетняя – 3 мая. Это говорит о довольно значительных (с амплитудой около месяца) колебаниях в сроках начала размножения. Подобные отклонения связаны, очевидно, со сроками наступления весны и состоянием кормовой базы. В годы с ранней дружной весной размножение начиналось на 2–3 недели раньше, чем при позднем наступлении весны. Это можно объяснить тем, что весеннее наращивание веса – необходимое условие для размножения – начинается у рыжих полевок только после схода снега, поэтому поздние весны приводят к задержке репродукции.

Не меньшее значение имеет численность перезимовавшего населения. При высокой плотно -сти весенней популяции начало размножения задерживается более чем на неделю. Сроки вступления в размножение отдельных самок сильно варьируют.

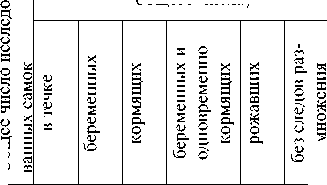

Таблица 1

Сроки размножения рыжей полевки в Карелии по данным отлова

|

в 1948–1972 годах [5] |

|||

|

Показатель |

Число лет наблюдений |

Крайние даты |

Средняя многолетняя |

Дата первого отлова:

|

беременной зимовавшей самки |

9 |

20.04.60–20.05.65 |

03.05 |

|

кормящей зимовавшей самки |

9 |

10.05.53–30.05.58 |

17.05 |

|

зимовавшей самки со второй беременностью |

11 |

06.06.66–17.06.65 |

10.06 |

|

Прибылых |

12 |

18.05.66–17.06.67 |

03.06 |

|

беременной прибылой самки |

9 |

13.06.62–16.07.64 |

02.07 |

|

кормящей прибылой самки |

8 |

14.06.72–12.07.69 |

05.07 |

Дата последнего отлова:

|

зимовавшего зверька |

14 |

18.08.64–12.10.67 |

09.09 |

|

беременной прибылой самки |

10 |

27.08.66–28.09.58 |

04.09 |

|

кормящей прибылой самки |

10 |

14.09.51–13.10.58 |

21.09 |

Первые молодые полевки отлавливались в конце мая – начале июня (табл. 1), но массовый выход молодняка приходится на вторую половину июня. В это же время наблюдались и первые случаи рождения второго выводка.

Время окончания размножения популяции определяется прибылыми самками, поскольку зимовавшие особи исчезают в августе. Сроки окончания размножения очень сильно различаются по годам, что связано с плотностью популяции. При высокой интенсивности весеннелетнего размножения, приводящей к раннему наступлению сезонного пика численности, раз- множение популяции в Карелии резко затормаживается уже в августе. В условиях медленного нарастания численности период размножения растягивается, захватывая весь сентябрь.

Общую картину размножения перезимовавших полевок можно проследить по изменению числа беременных и кормящих самок (табл. 2). Первый пик размножения приходится на середину мая: все отловленные самки беременны или кормят молодых. В конце мая намечается небольшой спад в размножении взрослых зверьков (что видно по снижению доли беременных самок и снижению отлова молодых во второй половине июня), но в первой декаде июня, а затем в начале июля и середине августа размножение вновь становится более интенсивным: взрослые самки приносят повторные выводки. Позже число беременных самок постепенно снижается, и к началу сентября таковые в отловах вообще не встречаются. Таким образом, сезон размножения зимовавших рыжих полевок охватывает почти весь бесснежный период и длится с конца апреля – начала мая по сентябрь. Большинство перезимовавших самок имеют за это время не менее двух выводков.

Таблица 2

Интенсивность размножения зимовавших самок рыжей полевки(сводные данные за 1958–1972 годы) [5]

Относительное количество самок (% от общего числа)

март апрель май

июнь

июль

август сент.

окт.

I. II

II, III

I

II III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II III

I

3 10 15 8

35 10 22 32

41 18 18 4

16.7

33.3

13.3

16.7

66.6

70.0

60.0

75.0

47.2

30.0

54.5

42.3

48.7

38.6

50.0

50.0

20.0

13.3

25.0

26.9

20.0

36.4

36.7

20.5

38.6

33.4

25.0

10.0

6.7

23.1

40.0

9.1

3.3

10.2

7.6

6.7

10.0

16.7

15.4

7.6

8.3

25.0

66.6

2.8

5.2

7.6

8.3

Темп размножения рыжей полевки в обычные годы можно представить следующим образом.

Первое спаривание происходит в конце апреля – начале мая, рождение молодых – в третьей декаде месяца, выход последних из гнезд и расселение – в середине июня. Это первая генерация.

Второе спаривание происходит в конце мая – июне, рождение детенышей – во второй половине июня – начале июля, выход и расселение их – с середины июля по первую декаду августа. Третий выводок рождается в июле – августе и появляется в уловах начиная с конца июля. Участие взрослых самок в размножении почти поголовное. В мае – июле из общего числа исследованных взрослых самок без следов размножения оказалось всего 1.7 %. Небольшое увеличение этого показателя в августе связано, очевидно, с тем, что видимость плацентарных пятен у рыжих полевок часто не превышает двух месяцев [8], поэтому в группу «без следов размножения» могут попадать самки, родившие выводок в мае и после этого не размножавшиеся.

В табл. 3 сопоставлено участие в размножении самок рыжей полевки в годы с разным уровнем весенней численности и степенью ее нарастания к осени. После низкой весенней численности интенсивность размножения взрослого населения была наибольшей. Это связано с тем, что большинство особей приносили в эти годы 2–3, а некоторые и 4 выводка за сезон. Участие их в размножении на протяжении весеннелетнего сезона было максимальным. Наоборот, в годы высокой весенней численности размножение взрослых самок было заторможено, причем не за счет яловости отдельных зверьков, а вследствие снижения интенсивности размножения у всех самок. Основная их масса давала 1–2 выводка за лето, то есть участие их в размножении было сравнительно низким. При этом в годы высокой весенней численности размножение популяции начиналось позднее обычного. Это сократило период репродукции и, следовательно, также обусловило снижение числа выводков у взрослых самок.

В Лапландском заповеднике Т. В. Кошкина [6] также обнаружила значительные различия в числе пометов, приносимых рыжими полевками в разные годы. В годы пика и следующей за ним глубокой депрессии численности, проходившей на фоне неурожая семян ели, более 75 % самок давали по одному помету, менее 25 % – по два. В годы же подъема численности зверьков и хорошего урожая семенных кормов большинство самок приносили 2, а некоторые – 3 помета.

Существует зависимость участия в размножении от времени рождения молодых особей. Чем раньше родились зверьки, тем быстрее и интенсивнее они растут и развиваются, тем раньше они созревают и вступают в размножение. Это в равной мере относится и к самцам, и к самкам и находит косвенное подтверждение в изменении начального веса размножающихся особей разного времени рождения. По данным Ивантера [5], полевки майских выводков начи-

нают размножаться уже с веса 12–14 г, июньского – 16–19 г, июльского – 20–21 г. Параллельно этому изменяется доля участия прибылых в размножении. Среди молодых самок майских выводков, достигших двухмесячного возраста, размножались в среднем 88,3 % (с колебаниями по годам от 45 до 100 %), из июньских – 76 % (29– 83), июльских – 6,8 % (0–10,5) [5].

Таблица 3

Участие в размножении самок рыжей полевки в годы с разной интенсивно- стью нарастания численности

Зимовавшие

Прибылые ранних выводков

Прибылые поздних выводков

|

Е"

|

Ё 5 8 g и £ JS 5

О 5 M S E 5 Й * u B |

& ® ® 8 О о о И Ш S К Q s E E н § S |

E 5 Q 5 E ? 8 & s >g u “ |

1 s s 5 § ° 2 ^ н 8 ! g « Я ® &a |

S s 8 H ® и о H S o ® §5 O 8 S ° В м Ч g ° ® 5 |

|

|

Й |

g 2 * 9 8 & s о Э у Й |

Й |

g ^ 2 * 9 8 & s о Э у Й |

й |

8 й & S о S 5 2 у Й |

|

|

май |

4 |

100 |

17 |

94.1 |

6 |

66.6 |

|

июнь |

10 |

100 |

18 |

100 |

14 |

71.4 |

|

июль |

26 |

84.6 |

54 |

90.7 |

11 |

72.7 |

|

авг. |

16 |

93.7 |

13 |

76.9 |

2 |

50.0 |

|

июнь |

12 |

50.0 |

32 |

37.5 |

7 |

14.3 |

|

июль |

91 |

64.8 |

78 |

62.8 |

20 |

40.0 |

|

авг. |

62 |

87.1 |

26 |

84.6 |

15 |

53.3 |

|

сент. |

33 |

36.4 |

16 |

56.2 |

5 |

60.0 |

|

авг. – |

375 |

4.6 |

153 |

2.6 |

59 |

5.0 |

|

сент. |

||||||

Размножение самок майского и июньского приплода начинается в июне, но особенно интенсивно проходит в июле и августе. В сентябре размножение постепенно затухает и в октябре прекращается вовсе. Последние встречи беременных и кормящих самок приходятся на конец сентября – начало октября.

Число выводков, которые успевает принести за лето каждая прибылая самка, зависит от времени ее рождения и продолжительности жизни. Родившиеся в начале мая и дожившие до осени при благоприятных условиях приносят не менее трех пометов, а появившиеся на свет позднее или погибшие летом – только один или два. Прибылые позднего (июльского) рождения, если и размножаются в текущем году, то дают за сезон не более одного выводка.

Самцы, родившиеся позднее июня, начинают размножаться только следующей весной, после зимовки. Большая часть самцов, родившихся позднее июня, в год рождения не созревают и размножаются только следующей весной, после зимовки.

Как и у зимовавших самок, интенсивность размножения прибылых полевок меняется по годам и имеет обратную зависимость от весенней плотности популяции [5]. В годы низкой весенней численности молодые самки не только более интенсивно созревают, в большем количестве и раньше вступают в размножение, но и приносят больше выводков, вследствие чего их участие в размножении намного выше, чем в годы средней и высокой исходной численности (табл. 3). Именно они являются тем буфером, за счет которого популяция восстанавливает свою численность после периода депрессии. При низкой весенней численности репродукция, как правило, проходит более интенсивно, и это приводит к раннему насыщению территории зверьками. Отсюда и раннее прекращение их размножения. Таким образом, позднелетнее – осеннее размножение прибылых самок ориентировано не на весенний, а на летний уровень плотности популяции [5].

Зверьки, родившиеся летом и осенью, уходят зимовать неполовозрелыми. Такое же явление Т. В. Кошкина [6] описывает для Лапландского заповедника, где отмечались резкие различия в скорости созревания сеголеток в разные годы. В годы подъемов численности, которые были и годами хорошего урожая семян, грибов и ягод, у молодых зверьков наблюдался интенсивный рост, они достигали крупных размеров и начинали созревать в возрасте 35–40 дней. В годы пиков и депрессий численности, проходивших при неурожае семенных кормов, рост молодняка был замедленным, созревать отдельные особи из первых выводков начинали лишь с пятидесятидневного возраста, и большая часть молодых уходили на зимовку неполовозрелыми.

Быстро развивающиеся сеголетки ранних выводков, почти поголовно участвующие в размножении в год рождения, обеспечивают рост населения к осени текущего года, а родившиеся во второй половине лета служат резервом популяции для следующего сезона размножения.

Созревание ранних и несозревание поздних прибылых, а также существование в популяции двух разнокачественных возрастных генераций служат важнейшим условием нормального существования популяции, обуславливают ее устойчивость, равномерное и успешное воспроизводство. Число выводков, приносимых самками рыжей полевки в течение сезона размножения, показано в табл. 4.

В мае большинство зимовавших самок имеют 1 выводок, в июне – 1–2, в июле и августе – 2, в сентябре – 1–2 выводка, причем в июне, июле и августе имеются зимовавшие самки, не участвующие в размножении. В среднем за сезон размножения зимовавшие самки приносят два (47.7 % самок) или один (37.5 %) выводок.

Таблица 4

Число выводков у зимовавших и прибылых самок рыжей полевки в разные месяцы сезона размножения в 1958–2001 годах

|

Месяц |

Общее число |

Относительное количество самок |

|

исследованных |

(% от общего числа) с числом |

|

|

самок |

выводков |

|

|

0*"П 1 —1 2 3 4 |

Зимовавшие

|

май |

48 |

– |

81.3 |

18.7 |

– |

– |

|

июнь |

82 |

2.4 |

40.2 |

47.6 |

9.8 |

– |

|

июль |

121 |

1.7 |

24.8 |

56.2 |

17.3 |

– |

|

август |

45 |

2.2 |

17.8 |

55.6 |

22.2 |

2.2 |

|

сентябрь |

8 |

– |

50 |

50 |

– |

– |

|

Всего |

304 |

1.6 |

37.5 |

47.7 |

12.8 |

0.4 |

|

Прибылые ранних (май |

– июнь) выводков |

|||||

|

июнь |

94 |

61.7 |

37.2 |

1.1 |

– |

– |

|

июль |

316 |

33.9 |

54.4 |

11.4 |

0.3 |

– |

|

август |

196 |

11.2 |

39.3 |

44.4 |

5.4 |

– |

|

сентябрь |

105 |

12.4 |

31.4 |

43.8 |

12.4 |

– |

|

Всего |

711 |

28.1 |

44.6 |

23.9 |

3.4 |

– |

|

Прибылые поздних (июль – сентябрь) выводков |

||||||

|

июль |

143 |

97.9 |

2.1 |

– |

– |

– |

|

август |

248 |

87.1 |

12.9 |

– |

– |

– |

|

сентябрь |

359 |

92.8 |

6.4 |

0.6 |

– |

– |

|

Всего |

750 |

92.0 |

7.7 |

0.3 |

– |

– |

* В графе 0 – самки без видимых следов размножения.

Прибылые самки ранних выводков, в большинстве своем в июне не размножающиеся, в июле имеют 1 выводок (54.4 % самок), в августе и сентябре – 2 выводка (44.4 и 43.8 % соответственно). В целом за сезон размножения большинство самок (44.6 %) имеют один выводок.

Т. В. Кошкина [6] отмечает, что на Кольском полуострове в годы подъема численности и обилия полноценных кормов самки первых выводков, родившиеся в июне, приносили за сезон 2 выводка, родившиеся в июле давали по одному выводку, родившиеся в августе и сентябре не достигали половой зрелости. В годы пика и депрессии, при неурожае семян ели единичные достигшие половой зрелости молодые самки принесли за лето по одному помету.

Прибылые самки поздних выводков практически не размножаются в течение первого года жизни (92.0 %) либо малая их часть (7.7 %) приносит один выводок.

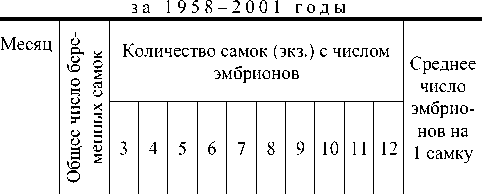

Средняя величина выводка у зимовавших самок на основании подсчета эмбрионов и плацентарных пятен у 311 экземпляров самок рыжей полевки оказалась равной 5.77±0.66 эмбриона (табл. 5). Размер выводка у зимовавших полевок закономерно изменяется по сезонам. В мае и июне он равен 5.17±0.64 и 5.56±0.76 эмбриона соответственно, в июле – 6.13±0.71, в августе – 5.81±0.71, в сентябре – 5.41±0.76 эмбриона, что связано со снижением интенсивности размножения и естественной элиминации данной группы зверьков из популяции к осени.

Таблица 5

В ариации величины выводка у зимовавших самок рыжей полевки в 1958–2001 годах

|

Месяц |

Общее число беременных самок |

Количество самок (экз.) с числом эмбрионов |

Среднее число эмбрионов на 1 самку |

|||||||||

|

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

|||

|

май |

47 |

6 |

7 |

16 |

13 |

2 |

2 |

1 |

0 |

0 |

0 |

5.17±0.64 |

|

июнь |

77 |

3 |

6 |

35 |

18 |

11 |

2 |

1 |

1 |

0 |

0 |

5.56±0.76 |

|

июль |

127 |

0 |

13 |

27 |

43 |

28 |

11 |

2 |

1 |

2 |

0 |

6.13±0.71 |

|

август |

43 |

0 |

8 |

5 |

16 |

8 |

4 |

1 |

0 |

0 |

0 |

5.81±0.73 |

|

сент. |

17 |

2 |

3 |

2 |

6 |

4 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

5.41±0.76 |

|

Всего |

311 |

12 |

37 |

85 |

96 |

53 |

19 |

5 |

2 |

2 |

0 |

5.77±0.66 |

Достоверные материалы по размерам выводков зимовавших самок приводит Т. В. Кошкина [6] для Лапландского заповедника. В годы пика или при глубокой депрессии численности, совпадающей с неурожаем семенных кормов, выводок у зимовавших самок составлял в среднем 4.25, наиболее часто – 5 детенышей. В годы нарастания численности, при наличии семенных кормов величина пометов была 5.74, наиболее часто – 6, и с весны до осени пометы увеличились с 4.85 до 6.1 в связи с увеличением кормов в конце лета.

Данные о величине выводка у прибылых особей представлены в табл. 6. В среднем для 555 исследованных самок она равна 5.79±0.62 эмбриона, то есть практически такая же, как и у взрослых особей. При этом с возрастом средняя величина выводка постепенно увеличивается. Сезонные изменения менее отчетливы. Можно говорить лишь об увеличении плодовитости в сентябре.

Таблица 6

В ариации величины выводка у прибылых самок рыжих полевок

|

Прибылые ранних выводков |

||||||||||||

|

июнь |

41 |

3 |

4 |

9 |

14 |

5 |

3 |

3 |

0 |

0 |

0 |

5.85±0.64 |

|

июль |

182 |

3 |

26 |

58 |

52 |

27 |

8 |

5 |

0 |

1 |

1 |

5.69±0.65 |

|

август |

160 |

3 |

23 |

45 |

55 |

22 |

12 |

0 |

0 |

0 |

0 |

5.66±0.72 |

|

сент. |

103 |

4 |

16 |

21 |

23 |

17 |

14 |

2 |

5 |

0 |

1 |

6.12±0.50 |

|

июнь – сент. Прибыл |

486 ые по |

13 здн |

69 их в |

133 ыво |

144 дко |

71 в |

37 |

10 |

5 |

1 |

2 |

5.79±0.62 |

|

август – сент. |

69 |

1 |

11 |

21 |

16 |

14 |

2 |

2 |

2 |

0 |

0 |

5.80±0.63 |

|

Всего |

555 |

14 |

80 |

154 |

160 |

85 |

39 |

12 |

7 |

1 |

2 |

5.79±0.62 |

В Лапландском заповеднике Т. В. Кошкина [6] установила, что в годы подъемов численности и обилия семенного корма среднее число эмбрионов у сеголеток составляло 5.26.

Географическая изменчивость размеров выводка рыжих полевок на территории Северо-Запада представлена в табл. 7. Сравнив данные, полученные различными исследователями, можно отметить, что средняя величина выводка, приносимого самками рыжих полевок в разных частях анализируемой территории, значительно не отличается, но несколько ниже на Кольском полуострове, по сравнению с соседними областями. При этом близкое к верхнему пределу число эмбрионов отмечено в Карелии (11 и 12) и в Ленинградской области (10). На Кольском полуострове верхний предел числа эмбрионов ниже (8 и 9).

Таблица 7

Географическая изменчивость размеров

|

выводка (по [4] |

с дополнениями) |

|||

|

Район исследования |

Число исследованных особей |

Величина выводка |

Использованные данные |

|

|

пределы |

среднее |

|||

|

Кольский п-ов |

104 |

1–8 |

5.27 |

[6] |

|

Кольский п-ов |

– |

1–9 |

5.5 |

[4 (Семенов-Тян-Шанский)] |

|

Карелия |

21 |

4–8 |

5–6 |

[4 (Марвин)] |

|

Карелия |

538 |

1–11 |

5.84 |

[4 (Иван-тер)] |

|

Карелия |

866 |

1–12 |

5.78 |

наши данные |

|

Ленинградская область |

– |

3–7 |

5–6 |

[4 (Смирнов)] |

|

Ленинградская область |

– |

2–10 |

5.6 |

[1] |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для популяции рыжей полевки в Карелии особенности размножения играют важную роль для поддержания численности. Размножение здесь наступает позднее, чем в других частях ареала, и сроки зависят от времени начала весны. Время окончания размножения зависит от плотности популяции и также сильно варьирует по годам.

Перезимовавшие самки участвуют в размножении с мая по сентябрь, принося 2–3 выводка за сезон. Количество выводков зависит от плотности популяции.

Прибылые самки майского и июньского рождения начинают размножаться в июне, с максимумом в июле и августе, завершая размножение к октябрю. При этом приносят 1–2 (при благоприятных условиях – 3) помета за сезон. «Позднерожденные» самки дают не более одного выводка; самки, рожденные в августе и сентябре, уходят зимовать неразмножавшимися.

Самцы раннего рождения начинают участвовать в размножении, достигнув меньшего веса, чем самцы, родившиеся позднее. Самцы позднелетнего рождения в год рождения не созревают и размножаться начинают следующей весной.

Такая сложная структура процесса размножения в популяции рыжей полевки Карелии связана с тем, что после суровой зимы и часто неблагоприятных условий ранней весной именно зверьки раннего рождения являются той частью популяции, которая дает максимальный вклад в восстановление численности. Подобный механизм является адаптацией популяции к обитанию в суровых условиях периферии ареала.

Автор выражает благодарность Э. В. Иванте-ру и сотрудникам лаборатории зоологии Института биологии КарНЦ РАН, принимавшим участие в сборе и обработке материала.

Список литературы Размножение рыжей полевки (Clethrionomys glareolus Shreb.) в Карелиии

- Айрапетьянц А. Э. Насекомоядные и грызуны//Звери Ленинградской области. Л.: Изд-во ЛГУ, 1970. С. 160-165..

- Башенина Н. В. Материалы к экологии мелких млекопитающих зоны европейской тайги//Учен. зап. Перм. пед. ин-та. 1968. Т. 52. С. 3-44..

- Грищенко А. Е. Особенности экологии рыжей полевки в северо-восточном Приладожье: Автореф. дис. … канд. биол. наук. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1993. 21 с.

- Европейская рыжая полевка. М.: Наука, 1981. С. 193-211..

- Ивантер Э. В. Популяционная экология мелких млекопитающих таежного Северо-Запада СССР. Л: Наука, 1975. С. 110-156..

- Кошкина Т. В. О периодических изменениях численности полевок (на примере Кольского полуострова)//Бюллетень МОИП. Отдел биологический. 1966. Т. 71. Вып. 3. С. 14-26..

- Попов В. А. Млекопитающие Волжско-Камского края. Казань: Казан. фил. АН СССР, 1960. 486 с..

- Свириденко П. А. К методике определения величины выводка у грызунов по плацентарным пятнам//Бюллетень Моск. об-ва испыт. прир. Биология. 1958. Т. 63. Вып. 2..

- Тупикова Н. В., Сидорова Г. А., Коновалова Э. А. Определитель возраста лесных полевок//Фауна и экология грызунов. 1970. Вып. 9..

- Тупикова Н. В., Коновалова Э. А. Размножение и смертность рыжих полевок в южнотаежных лесах Вятско-Камского междуречья//Фауна и экология грызунов. 1971. Вып. 10. С. 145-171..

- Fuller W.A., Stebbins L.L., Dyke G.R. Overwintering of small mammals near Grate Slave Lake Northern Canada//Arctic. 1969. V. 22. № 1..