Разнобразие профильных характеристик липняков южной части Приволжской возвышенности

Автор: Болдырев В.А., Давиденко Т.Н., Архипова Е.А., Пискунов В.В., Беляченко А.А.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 2 т.10, 2008 года.

Бесплатный доступ

Несмотря на значительное видовое разнообразие липовых фитоценозов южной части Приволжской возвышенности, их структурное разнообразие представлено пятью основными профильными типами, основная разница между которыми заключается в характере распределения проективного покрытия листвы по различным высотным уровням.

Короткий адрес: https://sciup.org/148198108

IDR: 148198108 | УДК: 630*182.21

Текст научной статьи Разнобразие профильных характеристик липняков южной части Приволжской возвышенности

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, г. Саратов

Несмотря на значительное видовое разнообразие липовых фитоценозов южной части Приволжской возвышенности, их структурное разнообразие представлено пятью основными профильными типами, основная разница между которыми заключается в характере распределения проективного покрытия листвы по различным высотным уровням.

На территории Приволжской возвышенности в связи с разнообразием условий произрастания распространены разные по породному составу лесные растительные сообщества [1]. Липа мелколистная формирует чистые и смешанные древостои на плакорах и теневых склонах на почвах, приуроченных в основном к супесчаным и суглинистым породам. В зависимости от условий произрастания структурная организация липняков имеет свои особенности, которые проявляются в характере и выраженности ярусов и их суммарном проективном покрытии. В настоящее время отмечается тенденция интенсивного внедрения клена платановидного в состав липовых фитоценозов [2, 4], что приводит к изменению состава и структуры отдельных ярусов и перестройке профильных характеристик липняков в целом.

Для выявления структурного разнообразия представленных на территории южной части Приволжской возвышенности липовых фитоценозов проведено изучение их структурных компонентов и профильных характеристик. Всего выполнено более 200 описаний различных фитоценозов в Хвалынском, Воскресенском, Саратовском, Аткарском и Красноармейском районах Саратовской области. Описание сообществ проводилось с использованием стандартных фитоценоти-ческих методов [3]. Построение профильных характеристик основано на измерении проективного покрытия листвы на разных высотах [5, 6].

В ходе исследований было описано 8 ассоциаций чистых липняков (ландышевый, снытевый, звездчатковый, волосистоосоковый, узколистно-мятликовый, купеновый, крапивно-снытевый, чистотеловый), 4 ассоциации дубо-липняков (дубравно-мятликовый, узколистно-мятликовый, ландышевый, разнотравно-злаковый), 5 ассоциаций клено-липняков (снытевый, ландышевый, звездчат-ковый, узколистно-мятликовый, волосистоосоковый) и 3 варианта липовых сообществ со значительной примесью в составе древесного яруса клена, березы и осины.

Основная разница между изученными вариантами липняков заключается в доле примеси пород в составе древесного яруса, в характере распределения и видовом составе кустарникового яруса и подроста, в проективном покрытии и видовом составе травостоя. По таким показателям, как средняя высота древостоя, диаметр стволов деревьев и высота подроста наблюдаются наименьшие отличия между сообществами. Суммарные количественные значения фитоценотических параметров липняков представлены в таблице.

На основе данных по проективному покрытию листвы на различных высотах для каждого из 20 изученных вариантов липняков были построены профильные характеристики, отражающие уровень структурной сложности сообществ. Было выявлено, что все структурное разнообразие представленных в районе исследования липняков может быть сведено к пяти основным профильным типам.

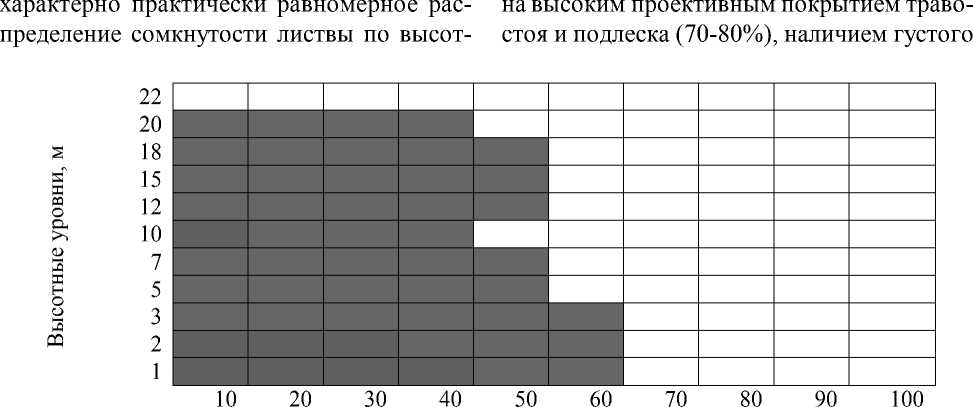

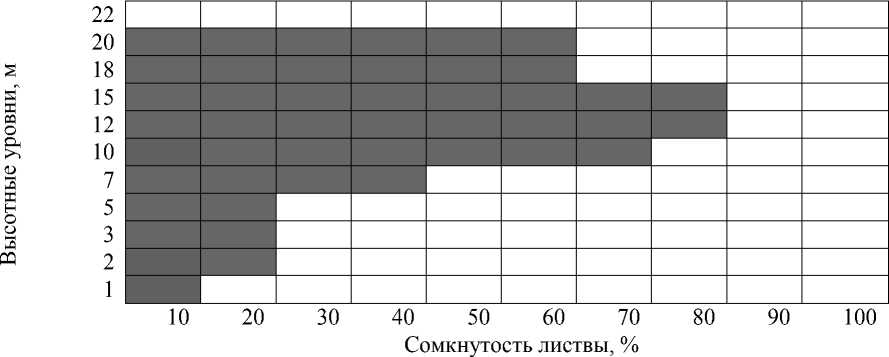

Первый профильный тип (рис. 1) включает сообщества с ярко выраженной тенденцией уменьшения проективного покрытия листвы при продвижении снизу вверх по профилю. Индекс суммарной сомкнутости листвы составляет 0,34-0,42. Наибольшее проективное покрытие отмечается на высотах 02 м за счет наличия в составе сообществ богатого по видовому составу высокого травостоя и густого подлеска, сложенного в основном кленом татарским и терном. Подрост в таких сообществах слабо выражен, представлен единичными экземплярами клена платановидного и липы. Древостой относительно не густой, не образует сильно сомкнутого полога. В основном к сообществам этого профильного типа относятся дубо-липняки, приуроченные к верхним частям теневых склонов. В южной части района исследования такие профильные очертания характерны также для некоторых вариантов чистых липняков (узколистно-мятликовый и дубравно-мятликовый) в средней части северных склонов.

Сомкнутость листвы, %

Рис. 1. Профильная характеристика дубо-липняков верхних частей теневых склонов

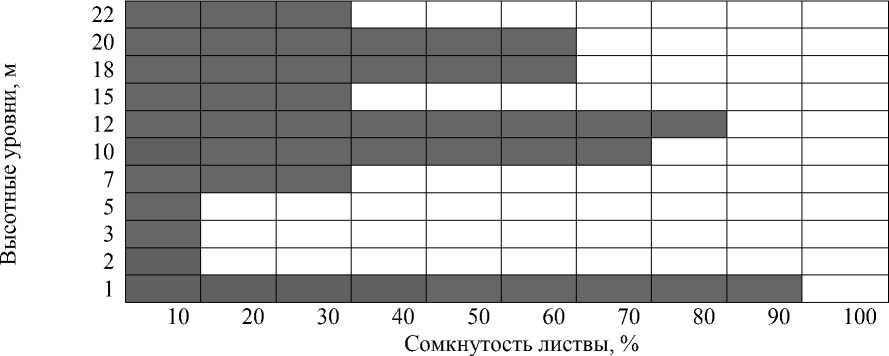

Преобладающая часть изученных вариантов чистых липняков и липняков с незначительной примесью березы и клена относится ко второму профильному типу, для которого ным уровням и значительно более высокий показатель суммарной сомкнутости – 0,500,55 (рис. 2).

Такая структурная организация обусловле-

Сомкнутость листвы, %

Рис. 2. Профильная характеристика чистых липняков в средних и нижних частях теневых склонов

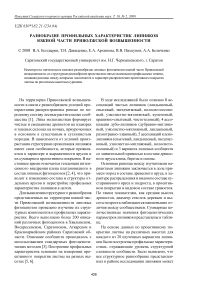

Таблица. Количественная характеристика фитоценотических параметров изученных липняков

яь-изо ‘iqesdeg ‘внеия огоал^иэ Himi^j

ini X о Iш +^?^ v- см 4 m

дифференцированного по высоте подроста клена платановидного и липы, создающего основное проективное покрытие листвы на высотах 2-7 м. Древесный ярус таких сообществ характеризуется относительной выров-ненностью по высоте и высокими значениями проективного покрытия крон. Такие сообщества приурочены в основном к нижним частям северных склонов и наибольшее распространение имеют в южной части района исследования.

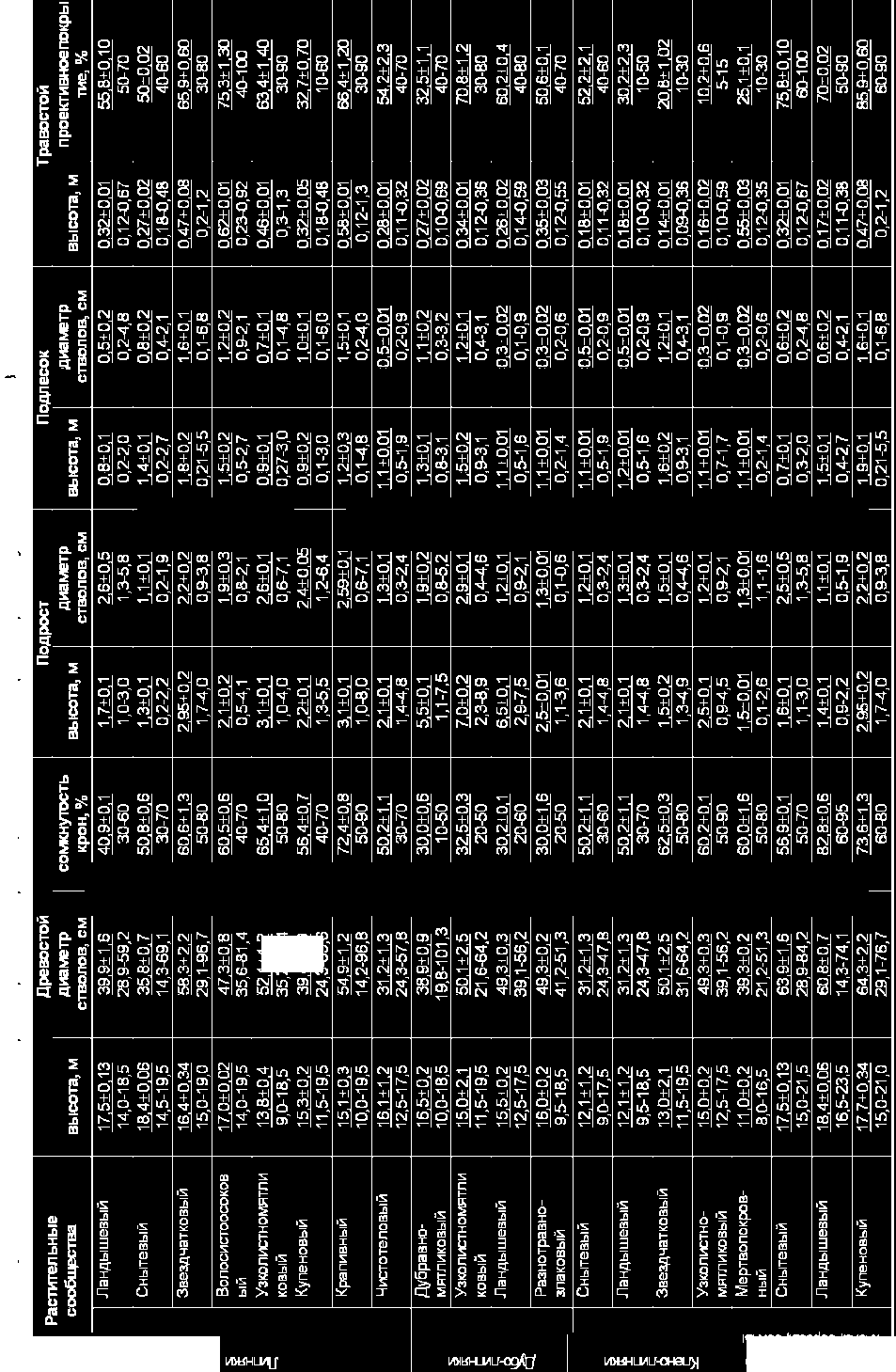

В северной и центральной частях наиболее распространены липняки, профильная структура которых характеризуется рядом особенностей и имеет значимые отличия от предыдущих типов, что обусловлено наличием в составе древесного яруса наряду с липой значительной примеси (до 45%) клена платановидного. На плакорах формируются сообщества из липы и клена, в которых наибольшее проективное покрытие листвы приходится на высоты 0-2 и 7-12 м (рис. 3).

Для них характерно наличие густого, как правило, монодоминантного травостоя и густого подроста клена, средняя высота которого составляет 1,5-2,5 м. Максимальное проективное покрытие листвы на высоте 7-12 м обусловлено наличием сомкнутого полога клена платановидного, средняя высота которого не достигает высоты деревьев липы. На этой же высоте отмечается максимальная густота крон липового древостоя.

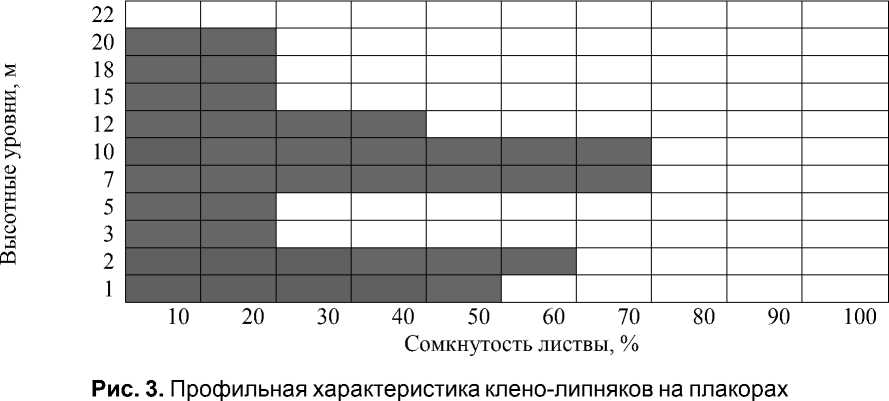

Клено-липняки в верхних и средних частях теневых склонов характеризуются несколько иной организацией и более высокими, чем в предыдущем типе, значениями индекса суммарной сомкнутости листвы – 0,450,50 (рис. 4).

Рис. 4. Профильная характеристика клено-липняков верхних и нижних частей теневых склонов

Рис. 5. Профильная характеристика липовых сообществ днищ балок

В большинстве сообществ этой группы клен платановидный в древесном ярусе по высоте лишь немного уступает деревьям липы. Практически во всех сообществах присутствует густой подрост клена платановидного, высота которого варьирует от 1,5 до 6,0 м. Это приводит к значительному затенению нижних ярусов и снижению видового богатства и проективного покрытия травостоя. Подлесок не выражен или представлен единичными экземплярами бересклета бородавчатого. На профильной характеристике эти особенности выражаются в резком снижении суммарной сомкнутости листвы нижних ярусов и достижении максимального значения проективного покрытия на высотах 10-15 м. Такие профильные типы не встречаются в южных районах области, что обусловлено отсутствием или сравнительно низкой долей участия клена в составе их древостоев.

Пятый профильный тип встречается наиболее редко и характерен только для некоторых липовых сообществ днищ балок (рис. 5).

Как правило, в составе древостоя таких сообществ помимо липы присутствует примесь осины и ольхи, высота которых значительно превышает высоту древостоя липы. Поэтому профиль сообществ характеризуется более вытянутым очертанием и добавлением дополнительных высотных уровней. За счет этого индекс суммарной сомкнутости листвы является здесь самым высоким и до- стигает значений 0,60-0,68. Максимальное проективное покрытие характерно сразу для трех высотных интервалов: 0-1, 10-12 и 1820 м. Здесь отмечается низкая сомкнутость листвы подроста (не более 10%), что приводит к появлению в профиле минимального проективного покрытия на высоте 2-5 м.

Таким образом, несмотря на значительное видовое разнообразие липовых фитоценозов южной части Приволжской возвышенности, их структурное разнообразие представлено пятью основными профильными типами, основная разница между которыми заключается в характере распределения проективного покрытия листвы по различным высотным уровням. Наиболее однородная структурная организация и укороченный профиль с наименьшими количественными значениями суммарной сомкнутости листвы характерны для дубо-липняков верхних частей северных склонов. Наличие в составе древесного яруса клена платановидного независимо от положения сообщества в рельефе приводит к повышению суммарного проективного покрытия листвы и увеличению сомкнутости крон древесного яруса на фоне заметного снижения проективного покрытия травостоя и подлеска. Липовые сообщества днищ балок характеризуются наиболее дифференцированным профилем и значительной вариацией проективного покрытия листвы на различных высотах.

Список литературы Разнобразие профильных характеристик липняков южной части Приволжской возвышенности

- Болдырев В.А. Естественные леса Саратовского правобережья. Эколого-ценотический очерк. Саратов, 2005.

- Болдырев В.А.//Лесоведение. 2006. № 6.

- Корчагин А.А.//Полевая геоботаника. 1976. Т. 5.

- Невский С.А. Антропогенная динамика нагорных лесов Саратовского правобережья: Автореф. дис. … канд. биол. наук. Тольятти, 2001.

- Blondel J., Сurvillier R.//Oikos. 1977. № 29.

- Erdelen M.//Oecologia. 1984. V. 61.