Разнообразие анатомической структуры корней в пределах корневой системы

Автор: Петухова Людмила Владимировна, Степанова Елена Николаевна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Ботаника

Статья в выпуске: 4, 2015 года.

Бесплатный доступ

Показаны особенности анатомической структуры корней в пределах одной корневой системы. Отличия определяются числом архов, степенью дифференциации метаксилемы, которые, в свою очередь, зависят от происхождения корней.

Анатомическая структура, корни, корневая система, арх

Короткий адрес: https://sciup.org/146116608

IDR: 146116608 | УДК: 581.84

Текст научной статьи Разнообразие анатомической структуры корней в пределах корневой системы

Корневые системы растений морфологически достаточно разнообразны, что связано с происхождением, продолжительностью жизни и местом их возникновения. В разных экологических условиях формируются глубинные и поверхностные, экстенсивные и интенсивные корневые системы. Четко отличаются стержневые корневые системы, где главный корень хорошо развит и заметен среди остальных корней. Разнообразны корневые системы, образованные придаточными корнями: мочковатые, кистевые, бахромчатые (равномерно и прерывисто бахромчатые). Однако анатомические особенности корней в пределах одной корневой системы в литературе не получили должного освещения. Существует мнение, что внутреннее строение корня достаточно однообразно и значительно проще, чем строение стебля (Эсау, 1980). Вместе с тем, можно отметить, что, несмотря на кажущуюся простоту, в анатомической структуре корня есть достаточно изменчивые признаки. Еще в XIX столетии исследователи отмечали, что число лучей может меняться на протяжении одного корня и в разных корнях одной корневой системы, однако серьезных исследований в этом направлении не проводилось. И.С. Михайловская (I960, 1961) на примере корней клевера показывала возможность изменения структуры по длине корня, отмечала отличия в структуре главного и боковых корней по числу архов.

В последнее время анатомии корней посвящен ряд серьезных исследований (Таршис, 2007), однако они не касаются разнообразия корней в пределах одной корневой системы. Нами изучены анатомические особенности корней в пределах одной корневой системы у 25 видов растений, относящихся к классу двудольных, что дает основания говорить об общих закономерностях в их структуре.

Известно, что в центре корня формируется единственный тяж прокамбия, так называемая плерома, в которой дифференциация ксилемы и флоэмы идет экзархно (Воронин, 1964). Первые элементы протоксилемы закладываются в наружной части прокамбия, внутрь от которой формируются элементы метаксилемы. Вторичные элементы ксилемы и флоэмы образуются камбием, возникающим под участками первичной флоэмы. Это общие положения, достаточно хорошо описаны в учебной литературе (Серебрякова и др., 2006; Лотова, 2007).

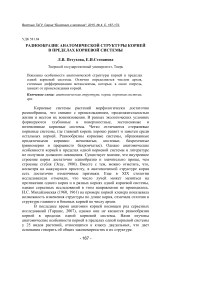

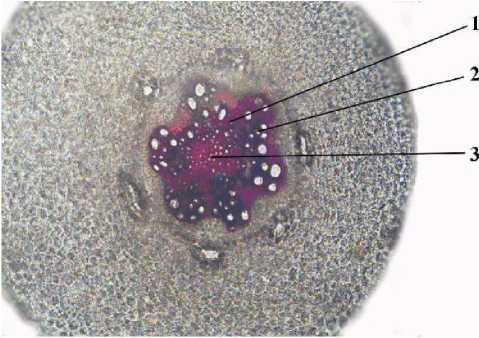

Наши наблюдения показали, что структура главного и придаточных корней в большинстве случаев четко отличается. Главный корень чаще всего имеет два арха в первичном строении, реже три-четыре, при этом обязательно дифференциация ксилемы доходит до центра. На поперечном срезе первичная ксилема представлена цепочкой, в центре которой расположены сосуды метаксилемы (рис. 1).

Рис. 1 . Поперечный срез главного корня боба русского {Faba vulgaris Moench): 1 - первичная ксилема, 2 - вторичная ксилема;

3 - первичный радиальный луч

Придаточные корни, как правило, имеют большее число архов, чаще всего от 3 до 5, при этом дифференциация ксилемы не доходит до центра, в результате чего в центральной части прокамбия образуется паренхима. Ее часто называют сердцевиной, как и в стебле (Таршис, 2007). По поводу ее возникновения и интерпретации нет единого мнения. Считается, что центральный цилиндр корня происходит из прокамбия, который располагается в виде колонки в центре корня. Таким образом, если в корне в центре есть паренхима, то ее можно интерпретировать как потенциальную ксилему, которая не дифференцируется (Эсау, 1980). Однако существует и противоположная точка зрения, заключающаяся в том, что сердцевина в корне, как и в стебле, возникает из основной меристемы. Л.И. Лотова (2007) считает, что центральные недифференцированные клетки нельзя называть

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2015. № 4 сердцевиной по аналогии со стеблем, так как в корне нет основной меристемы, они имеют прокамбиальное происхождение.

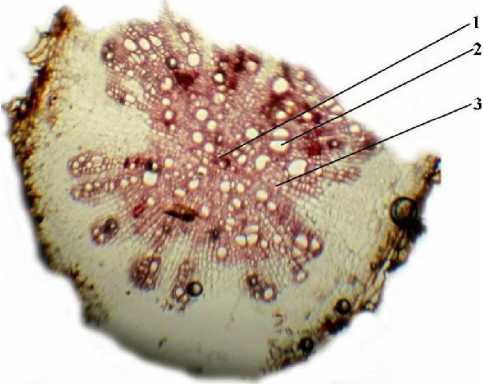

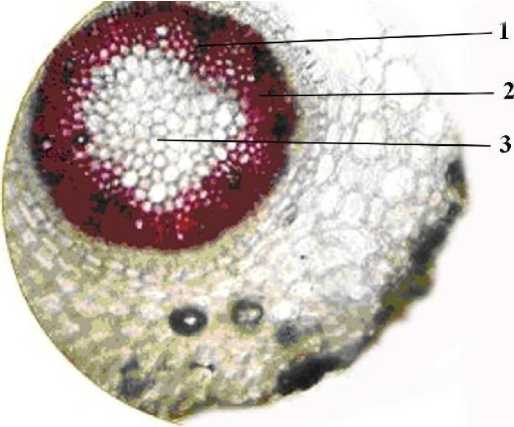

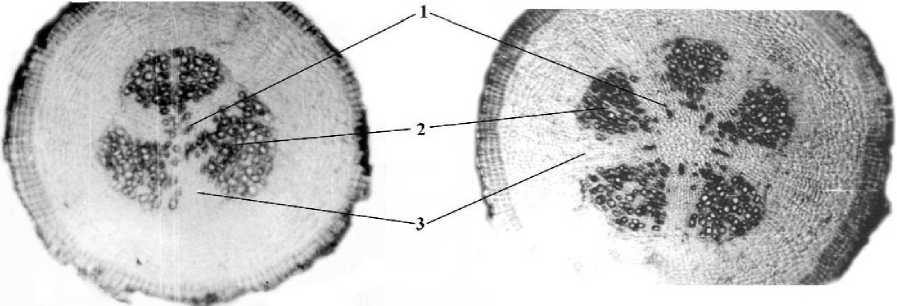

Термин «сердцевинные лучи» и вовсе не подходит корню, поскольку начинаются они не от паренхимы, а от протоксилемы, однако в большинстве известных нам работ этим термином широко пользуются (Серебрякова и др., 2006; Таршис, 2007). Без сомнения, для лучей корня нужно оставить термин «радиальные». Мы считаем возможным эту часть корня назвать центральной паренхимой, подчеркивая таким образом ее положение, но не говоря о происхождении. Степень выраженности центральной паренхимы в придаточных корнях разных растений разная. Иногда это несколько клеток, которые с возрастом одревесневают; тогда их прокамбиальное происхождение не вызывает сомнений (рис. 3, 4). В других случаях центральная паренхима достаточно большая по диаметру и лишена одревеснения (рис. 2). На наш взгляд, в этом направлении необходимо провести дополнительные исследования, Возможно, есть связь с местом возникновения придаточных корней, с анатомическими особенностями производящего их органа.

Рис. 2 . Поперечный срез придаточного корня яснотки пурпурной (Lamium purpureum L.): 1 - первичная ксилема, 2 - вторичная ксилема;

3 - центральная паренхима

Б

Рис. 3. Поперечный срез придаточного корня: А - ястребинки волосистой (Hieracium pilosella L.), Б - ястребинки постенной (Hieracium murorum L.): 1 - первичная ксилема, 2 - вторичная ксилема; 3 - первичная кора

Рис. 4 . Поперечный срез придаточного корня золотарника обыкновенного (Solidago virgaurea L.): 1 - первичная ксилема, 2 - вторичная ксилема;

3 - одревесневшая центральная паренхима

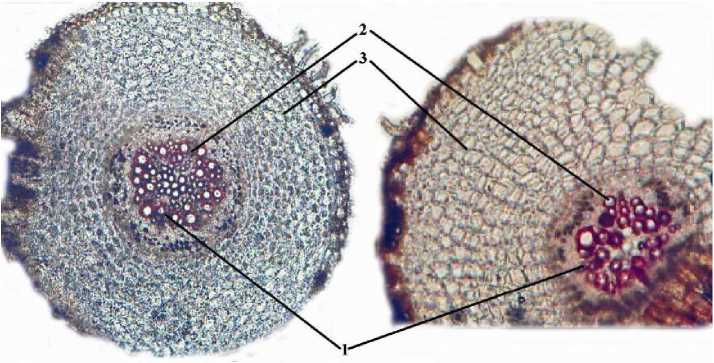

Рис. 5 . Поперечный срез придаточных корней гравилата городского (Geum urbanum L.): 1 - первичная ксилема, 2 - вторичная ксилема;

3 - первичный радиальный луч

Таким образом, в пределах одной корневой системы анатомическая структура главного и придаточных корней отличается числом архов и степенью дифференциации метаксилемы. В главном корне она достигает центра; в придаточных в центре остается недифференцированная в ксилему центральная паренхима.

Число архов в придаточных корнях одного растения зависит от их диаметра. Например, у гравилата и кровохлебки тонкие по диаметру корни имеют три арха, более толстые - 4-5 (рис. 5) (Петухова, 1974, 1975). '

Подводя итог сказанному, можно отметить, что в пределах одной корневой системы корни отличаются не только морфологически (диаметр, интенсивность роста, степень ветвления), но и по внутреннему строению, что связано с их происхождением, а также степенью утолщения. Причем, приведенные нами примеры, возможно, не отражают всего многообразия отличий.

Список литературы Разнообразие анатомической структуры корней в пределах корневой системы

- Воронин Н.С. 1964. Эволюция первичных структур в корнях растений//Уч. зап. Калужск. гос. пед. ин-та. Вып. 13. С. 3-179.

- Лотова Л.И. 2007. Ботаника. Морфология и анатомия высших растений: учебник для студентов вузов, обучающихся по биологическим специальностям. Изд. 3-е, испр. М.: URSS: КомКнига. 510 с.

- Михайловская И.С. 1960. Возрастные анатомические структуры стержневых корней некоторых видов Leguminosae//Бот. журн. Т. 45. № 6. С. 875-880.

- Михайловская И.С. 1961. Формирование внутренних структур корней у травянистых бобовых//Морфогенез растений. М. С. 639-642.

- Петухова Л.В. 1974. Некоторые анатомические особенности Geum urbanum L.//Ростовые вещества и рост растений. Калинин. С. 32-42.

- Петухова Л.В. 1975. Анатомические особенности в онтогенезе Sanquisorbe officinale L.//Экология и физиология растений. Калинин. Вып. 2. С. 49-62.

- Серебрякова Т.И., Воронин Н.С., Еленевский А.Г. 2006. Ботаника с основами фитоценологии: Анатомия и морфология растений: учебник для вузов. М.: ИКЦ «Академкнига». 543 с.

- Таршис Л.Г. 2007. Анатомия подземных органов высших сосудистых растений. Екатеринбург: УрО РАН. 222 с.

- Эсау К. 1980. Анатомия семенных растений. М.: Мир. Т. 2. 558 с.