Разнообразие флористических комплексов на территории Вятско-Камского междуречья

Автор: Баранова Ольга Германовна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Флористика

Статья в выпуске: 1-7 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

Показано разнообразие редких флористических комплексов во флоре Вятско-Камского междуречья и методология их выделения.

Флористический комплекс, вятско-камское междуречье, классификация флористических комплексов, флорогенез

Короткий адрес: https://sciup.org/148200906

IDR: 148200906 | УДК: 581.9

Текст научной статьи Разнообразие флористических комплексов на территории Вятско-Камского междуречья

Основываясь на том, что флора, это исторически сложившаяся и динамично развивающаяся система особо хочется подчеркнуть суть этой системы, которая была определена в работе Р.В. Камелина и Б.А. Юрцева [30] , «что практически любые полные территориальные совокупности видов растений, как и их части (комплексы видов), обусловлены экологически и исторически, т.е. не только современными экологическими условиями данной территории, но и совокупностью процессов эволюции, расселения и взаимодействия видов растений на той же территории, соседних и весьма удаленных территориях в прошлые геологические эпохи (в иных ландшафтно-климамческих и экологических условиях). Это общее положение сохраняет силу для всех более частных флористических категорий» (30; С.8).

В понятие флористический комплекс разными авторами вкладывается разное значение. Иногда его приравнивают к понятию «элемент флоры» [30]. А.И. Толмачев [25] понимает под ним ту или иную естественную региональную флору как некое целое. Причем он считает, что каждый с ложившийся и продолжающий свое развитие флористический комплекс состоит из 4 типов элементов, вкладывая в это флорогенетический смысл. С флорогенетической точки зрения разбирается сущность флористических комплексов в работах М.Г. Попова [24] и Р.В. Камелина [18]. Причем каждый из флористов вкладывает свое понимание в его содержание. Такие комплексы видов должны быть названы флорогенетическими.

Первым, кто обратил внимание на необходимость выделения флор эколого-топографических подразделений ландшафта был А.Н. Бекетов [8]. Он предложил выделять «частные топографические флоры», по его мнению «каждому местопребыванию соответствует собрание таких растений, которые его требуют» [8; C. 96].

Б.А. Юрцевым исходя из внутриландшафтного разнообразия экотопов была предложена целая иерархия флор, названных им парциальными [29; 30]. С его точки зрения флористический комплекс это объединенная парциальная флора [29; 30] равная

понятию ценофлора [11; 20 и др.].

В понимании Б.А. Юрцева [28] правильно выделять зональные флористические комплексы, их составляет группа видов с однородными контурами «ареала плотности заселения» или «центром тяжести ареала». Однако далеко не все виды природной флоры региона укладываются в рамки одного из нескольких зональных комплексов. М.В. Казакова [17] выделяет в составе флоры как зональные, так и интразональные, плюризональные и синантропные. Ею выделено 5 флористических комплексов (таежный, подтаежный, неморальный, лесостепной, собственно степной). Правильнее такие комплексы называть c нашей точки зрения флороценотиче-скими.

Флора любой территории, подвижная, непрерывно развивающаяся природная система. Сочетание видов в отдельных её экотопах меняется со временем в зависимости от возможности существования отдельных видов растений в силу действия общих факторов внешней среды в данной местности. Поэтому мы исходили из несколько другого определения понятия «флористический комплекс», как группы видов исторически сложившихся в данной местности, динамически развивающийся на данной территории в определенных эколого-фитоценотических условиях.

В нашем понимании целесообразнее всего выделять флористические комплексы не по зональному принципу, а по эколого-фитоценотическому. Например на территории ВКМ при таком подходе большинство редких флористических комплексов будет интрозональными, так как их видовой состав состоит из реликтовых степных или неморальных видов, а иногда и тундровых [1; 6]. Поэтому ниже предложена классификация флористических комплексов междуречья исходя из их фитоценотиче-ской и ландшафтной их приуроченности разделяя взгляды А.И. Толмачева [25] о разновозрастности его элементов.

Вятско-Камское междуречье (ВКМ) относится к природным территориям, имеющим естественные границы. Оно располагается в Западном Предура-лье. Площадь данной территории около 140 тыс. км2. Протяженность с севера на юг около 500 км, с запада на восток - 440 км. По ее территории проходят границы 3 растительных подзон: средняя и южная тайга, подтаежные леса [15]. По правобережной части долины р. Камы в нижнем ее течении проходит граница между лесной и лесостепной зонами [21]. Лесистость ВКМ не превышает 50%, на крайнем севере она колеблется от 60-90 %, на юге -5-20%. Аборигенная флора ВКМ представлена 1259 видами сосудистых растений из 464 родов и 105 семейств [2].

Изучение обширной литературы [2; 13; 14; 16; 18; 22; 23; 26; 27 и др.] показало, что к концу плиоцена на территории ВКМ сформировалась прата-ежная растительность, бореальное флористическое ядро которой сохранилось до настоящего времени. В плейстоцене, как показали исследования геоморфологов Казанского университета, что почти вся территория ВКМ находилась во внеледниковых областях и в плейстоцене вообще не подвергалась оледенению [9: 10; 12], за исключением крайнего северо-востока. Вместе с тем плейстоцен, как и голоцен сопровождались значительными и неоднократными миграциями растений. Это сопровожда- лось выпадением из состава флоры одних видов и обогащением её другими видами, зачастую совершенно из разных миграционных потоков. Это свидетельствует о том, что растительный покров в целом и флористические комплексы в частности на территории ВКМ имеют длительную историю формирования. Что предполагает и их большое разнообразие.

Отличительной особенностью процессов цено-тических смен растительности и исторического развития флоры в ВКМ, протекавших при изменениях климата, было наличие микрорефугиумов с былой флорой на его территории и близость к Среднеуральскому и Южноуральскому рефугиумам, что способствовало более быстрому и широкому развитию таежных фитоценозов, в ущерб неморальным. Современный облик растительности и основной состав флоры междуречья полностью сформировались к середине суббореального периода [2; 5-7].

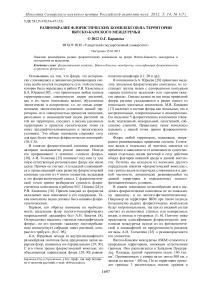

Таблица Классификация редких флористических комплексов в ВКМ

|

Тип флористического комплекса |

Класс флористического комплекса |

Группа флористических комплексов |

|

Лесной |

Склоновый |

Темнохвойный |

|

Светлохвойный |

||

|

Широколиственный |

||

|

Гривенно-пойменный |

Широколиственные |

|

|

Светлохвойный |

||

|

Мелколиственный |

||

|

Водораздельный |

Темнохвойный |

|

|

Светлохвойный |

||

|

Широколиственный |

||

|

Луговой |

Склоновый |

Остепненный |

|

Суходольный |

||

|

Гривенно-пойменный |

Остепненный |

|

|

Низинно-пойменный |

||

|

Нормально-пойменный |

||

|

Болотный |

Межгрив енный |

Верховой |

|

Переходный |

||

|

Пойменный |

Низинный |

|

|

Переходный (лесной) |

||

|

Переходный (старичный) |

||

|

Кальцефильный |

Склоновый |

Лесной |

|

Луговой |

||

|

Кустарниковый |

Склоновый |

Орешниковый |

|

Вишарниковый |

||

|

Терновниковый |

||

|

Можжевеловый |

||

|

Гривенно-пойменные |

Шиповниковый |

|

|

Водный (прибрежно-водный) |

Естественный |

Крупноречной |

|

Среднеречной |

||

|

Старичный |

||

|

Искусств енный |

Прудовый |

|

|

Водохранилищный |

||

|

Сплавинный |

Травяной |

|

|

Кустарниково-травяной |

||

|

Кустарниково-сфагновый |

Современные тенденции развития растительного покрова ВКМ, связанные не только с обеднением и унификацией видового состава флоры, но и ее обогащением, приводят к постепенному изменению таежного облика растительного покрова на лесостепной, что особенно ярко в настоящий период выражено на крайнем юге ВКМ.

Поэтому бывает достаточно трудно разобраться в генезисе современного видового состава отдельных флористических комплексов. Это можно показать на примере лесостепного флороценотического комплекса видов.

Обогащение лесостепными элементами флоры ВКМ происходило постепенно; с нашей точки зрения, не только появление отдельных лесостепных видов растянуто во времени. Можно говорить о трех типах лесостепных комплексов видов, имеющих в междуречье разновозрастное происхождение. Два комплекса носят реликтовый характер и связаны с плейстоценом и суббореальным периодом, третий - появился в ВКМ недавно (не более 100-200 лет и даже 50 лет назад). Основная масса микрорефугиумов с лесостепными видами растений сосредоточена на коренных берегах рр. Камы и Вятки, реже – рр. Ижа, Чепцы, Тоймы и др. [3]. Наиболее интересны во флорогенетическом отношении склоновые комплексы, приуроченные к известняковым обнажениям и коренным берегам рек, имеющим южную экспозицию. Остепненная растительность встречается не только на склонах, но и на возвышенных участках в поймах крупных и средних рек. Мы считаем, что возраст отдельных пойменных остепненных участков в ВКМ незначителен, по сравнению со склоновыми. Появление лесостепных видов растений связано не только с естественными причинами, но и с антропогенным фактором. В частности, в пойме р. Камы возникновение ряда луговых остепненных участков произошло в результате вырубок дубрав при создании Нижнекамского водохранилища и регулярном сенокошении во второй половине прошлого века [14]. Исходя из сложности восстановления истории отдельных флористических комплексов в ВКМ. Нами и применен метод выделения их исходя из современного их положения на местности в пределах определенного типа растительности.

По результатам проведенных многолетних флористических исследований на территории Вятско-Камского междуречья были проанализированы места дислокации редких флористических комплексов и выстроена их иерархическая система по принципу тип-класс-группа [6]. Выделены 6 типов, 14 классов и 34 группы флористических комплексов (табл.).

Так как нами более детально изучались места концентрации редких, на территории ВКМ, видов растений, то данная система флористических комплексов не затрагивает комплексы видов нарушенных местообитаний и ряд типичных естественных комплексов водоразделов и долин рек, что требует дальнейших исследований.

Таким образом, территория Вятско-Камского междуречья состоит из большого числа отдельных флористических комплексов, формирование которых шло в течение длительного времени.

Список литературы Разнообразие флористических комплексов на территории Вятско-Камского междуречья

- Баранова О.Г. Анализ остепненных парциальных флор Удмуртии Изучение биологического разнообразия методами сравнительной флористики. СПб: СПбГУ, 1998. С. 225-232.

- Баранова О.Г. Флора Вятско-Камского междуречья и ее история: Автореф. дис. … д-ра биол. наук. СПб., 2000. 34 с.

- Баранова О.Г. Места концентрации редких видов во флоре Вятско-Камского междуречья//Фундаментальные проблемы ботаники и ботанического образования: традиции и перспективы. М., 2004. С. 88.

- Баранова О.Г. Особенности распространения лесостепных растений в Вятско-Камском междуречье//Вопросы общей ботаники: традиции и перспективы: материалы Междунар. науч. конф. Казань, 2006. Ч. 2. С. 137-139.

- Баранова О.Г. К истории формирования флористических комплексов сфагновых болот в Вятско-Камском междуречье//VII Зыряновские чтения: материалы Всерос. науч.-практ. конф. Курган: Изд-во Кург. ун-та, 2009. С. 202.

- Баранова О.Г. Пути формирования основных флористических комплексов в Вятско-Камском междуречье//Вестн. Удм. ун-та. Сер. Биология. Науки о Земле. Вып. 4. 2010. С. 31-41.

- Баранова О.Г. О путях формирования лесных флористических комплексов в Вятско-Камском междуречье//Биогеография: методология, региональный и методологический аспекты: материалы конф., приуроченной к 80-летию со дня рожд. В. Н. Тихомирова (1932-1997). М.: Товар. науч. изд. КМК, 2012. С. 27-30.

- Бекетов А.Н. География растений СПб., 1896. 356 с.

- Бутаков Г.П. Плейстоценовый перигляциал на востоке Русской равнины. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1986. 144 с.

- Дедков А.П., Бутаков Г.П., Новикова И.И., Верещагин В.А. О границе четвертичных оледенений на востоке Русской равнины//Изв. АН СССР. 1984. Сер. География. № 5. С. 92-98.

- Дидух Я.П. Опыт структурно-сравнительного анализа горных естественных флор//Теоретические и методические проблемы сравнительной флористики. Л.: Наука, 1987. С. 117-128.

- Древние поверхности выравнивания и останцовый рельеф Удмуртии/Дедков А.П., Малышева О.Н., Порман С.Р., Рождественский А.Д.//Развитие склонов и выравнивание рельефа. Казань, 1974. С. 64-76.

- Горчаковский П.Л. Основные проблемы исторической фитогеографии Урала. Свердловск, 1969. 286 с.

- Зубарева Л.А. Растительный покров//Энциклопедия земли Вятской. Т. 7. Природа. Киров: Обл. писат. орг., 1997. С. 347-362.

- Исаченко Т.И., Лавренко Е.М. Ботанико-географическое районирование//Растительность Европейской части СССР. Л.: Наука, 1980. С. 10-20.

- История растительного покрова северной части Среднего Поволжья в плиоцене и антропогене/науч. ред. Е.Л. Любарский. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1980. 120 с.

- Казакова М.В. Флора Рязанской области. Рязань: Русское слово, 2004. 387 с.

- Камелин Р.В., Овеснов С.А., Шилова С.И. Неморальные элементы во флорах Урала и Сибири. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1999. 83 с.

- Камелин Р.В. Флорогенетический анализ естественной флоры горной Средней Азии. Л.: Наука, 1973. 356 с.

- Лавриненко Е.М. О некоторых основных задачах изучения географии и истории растительного покрова субаридных и аридных районов СССР//Бот. журн. Т. 50, № 9. С. 12060-1267.

- Мильков Ф.Н. Природные зоны СССР. М.: Мысль, 1977. 293 с.

- Немкова В.К. История растительности Предуралья за поздне-и послеледниковое время//Актуальные вопросы современной геохронологии. М.: Наука, 1976. С. 259-275.

- Палеогеография Северной Евразии в позднем плейстоцене-голоцене и географический прогноз/Авенариус И. Г., Муратова М. В., Спасская И. И. М.: Наука, 1978. С. 42-76 с.

- Попов М.Г. Филогения, флорогенетика, флорография, систематика: избр. тр.: в 2 ч. Киев: Наук. думка, 1983. Ч. 1. 280 с.

- Толмачев А.И. Методы сравнительной флористики и проблемы флорогенеза. Новосибирск: Наука, 1986. 196 с.

- Хотинский Н.А., Савина С.С. Палеоклиматические схемы территории СССР в бореальном, атлантическом и суббореальных периодах голоцена//Изв. АН СССР. Сер.геогр. 1985. №4. С. 18-34.

- Ятайкин Л.М., Шаландина В.Т. История растительного покрова в районе Нижней Камы с третичного времени до современности. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1975. 199 с.

- Юрцев Б.А. Флора Сунтар-Хаята: Проблемы истории высокогорных ландшафтов северо-востока Сибири. Л.: Наука, 1968. 235 с.

- Юрцев Б.А. Флора как природная система//Бюл. МОИП. Отд. биол. 1982. Т.87, вып. 4. С.3-22.

- Юрцев Б.А., Камелин Р.В. Основные понятия и термины флористики/Учебное пособие по спецкурсу. Пермь: Перм.ун-т, 1991. 80 с.