Разнообразие почв острова Колгуев с криометаморфическими горизонтами

Автор: Шматова А.Г., Лобков В.А.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Спецвыпуск по результатам молодежной конференции

Статья в выпуске: S1, 2024 года.

Бесплатный доступ

Остров Колгуев (подзона типичных тундр) до недавнего времени оставался мало изучен в почвенном отношении. В ходе экспедиционных исследований 2018-2023 гг. было выявлено, что значительную долю в почвенном покрове занимают почвы, имеющие в профиле горизонт с ярко выраженной структурой, который был диагностирован как криометаморфический (CRM). В связи с этим цель настоящей работы - охарактеризовать разнообразие и морфологические особенности тундровых почв с криометаморфическим горизонтом, выявленных на острове. Горизонты CRM наиболее часто имели зернистую структуру с острыми ребрами или икряную с округлыми гранями и не выраженными ребрами. Наиболее характерный размер агрегатов - 1-3 мм; реже - до 4 мм или менее 1 мм. В некоторых случаях структура была водопрочной, а почвенные агрегаты имели более плотное и сухое внутреннее пространство. Реже встречалась плитчато-зернистая структура со скелетанами. Особенность почв, наиболее типичных для о. Колгуев, - уменьшение выраженности структуры вплоть до ее исчезновения в верхних 5-10 см профиля. Такие почвы были отнесены к типу криометаморфических. Они являются основным компонентом почвенного покрова. Глееватый подтип этих почв и глееземы криометаморфические чаще встречаются в составе микроструктур почвенного покрова. В одном из центральных районов острова были описаны криометаморфические почвы с морфологически выраженным альфегумусовым горизонтом. Основываясь на принципах Классификации почв России, были выделены следующие типы почв: криометаморфические, перегнойно-криометаморфические, глееземы криометаморфические, а также почвы, которые предварительно отнесены к новому типу - подбуры криометаморфические, и новому подтипу - глееземы криометаморфические торфянистые. Таким образом, исследование почв о. Колгуев показало, что распространение криометаморфических почв намного шире, чем предполагалось ранее.

Криометаморфические почвы, криогенная структура, классификация почв, типичная тундра

Короткий адрес: https://sciup.org/143183583

IDR: 143183583 | УДК: 911.2 | DOI: 10.19047/0136-1694-2024-SPYC-5-36

Текст статьи Разнообразие почв острова Колгуев с криометаморфическими горизонтами

119017, Москва, Старомонетный пер., д. 29, c. 4, *, e-mail: , **, e-mail:

Bld.4, 29 Staromonetniy per., Moscow119017, Russian Federation, *, e-mail: , **, e-mail:

В тундровой зоне наряду с глеевыми почвами, криоземами и подбурами выделяются почвы с ярко выраженным процессом структурного метаморфизма. Диагностический горизонт этих почв – криометаморфический – имеет рассыпчатое сложение и выраженную структуру: угловато-крупитчатую или линзовидно- слоистую, иногда ооидную или гранулированную (Тонконогов и др., 2006; Полевой определитель почв, 2008; Тонконогов, 2010). Генезис этой структуры связывают с криогенными процессами, которые также могут выражаться в сепарации гранулометрических фракций (Van Vliet‐ Lanoë, Fox, 2018; Русанова, Шахтарова, 2013).

Почвы с криометаморфическим горизонтом были описаны в зонах тайги, лесотундры и южных тундр (Тонконогов и др., 2004; Тонконогов, 2010; Русанова, Шахтарова, 2013; Ананко и др., 2022), а также арктических тундр (Горячкин, 2010). По сравнению с северной тайгой, для тундровой зоны характерен меньший размер структурных отдельностей: 1–3 мм (Тонконогов, 2010). Согласно карте почвенного районирования (Атлас Арктики, 1985), изученная нами территория – остров Колгуев – находится в подзоне типичных тундр, которая имеет ограниченное распространение в Европейской части Арктики и на своем протяжении различается по характеру, составу и возрасту рыхлых отложений. При этом регион остается малоизученным (Игнатенко, 1979). Единичные работы касаются севера Малоземельской тундры и отдельных районов Большеземельской тундры (Ливеровский, 1934; Русанова и др., 2004; Тонконогов и др., 2004) и Югорского полуострова (Горячкин, 2010). Таким образом, почвенный покров изучаемой территории является важным звеном в понимании почвенной зональности (Горячкин и др., 2008).

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Исследования проводили на острове Колгуев, расположенном в юго-восточной части Баренцева моря, в 70–80 км от континента. Климат острова субарктический морской, с мягкими теплыми зимами и прохладным летом и с не столь значительными, как на материке, межсезонными колебаниями температуры. Многолетняя мерзлота в изученных районах прерывистая или сплошная. Мощность деятельного слоя на суглинках составляет около 1–2 м. Зональные растительные сообщества исследованных районов – редкоивовые кустарничково-моховые тундры (Лавриненко и др., 2016). По нашим наблюдениям, ерник ( Betula nana ) присутствует не на всей территории, а только ниже 100 м от у. м.

Колгуев сформировался в позднем плейстоцене и сложен рыхлыми отложениями в основном морского и ледникового генезиса (Журавлев и др., 2014). Внутренние районы острова отличаются густой сетью оврагов и ручьев. Возвышенная часть острова (более 80 м от у. м.), дополнительно характеризуется широким распространением термокарстовых западин. Почвообразующими породами на междуречьях служат рыхлые породы преимущественно суглинистого состава. Стоит отметить латеральную пестроту отложений и частую вертикальную литологическую неоднородность (Лобков, Шматова, 2022).

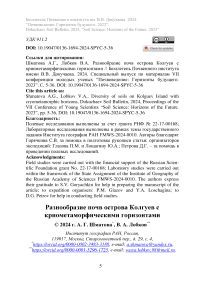

Представленные в настоящей статье материалы собраны на о. Колгуев в летние месяцы 2018, 2019 и 2021 гг. в центральной части острова (рис. 1А) и 2022–2023 гг. – в восточной части (рис. 1Б). Почвенные разрезы заложены в различных междуречных ландшафтах острова, в наиболее представительных участках. При выраженном микрорельефе использовались траншейные исследования: разрез закладывался так, чтобы передняя стенка охватывала по возможности все элементы (микроповышения и микропонижения).

Криометаморфические горизонты диагностировались по наличию выраженной структуры. Высокая водонасыщенность горизонтов препятствует различению деталей объемной организации почвенной массы. Чтобы минимизировать влияние влажности образцы из стенки аккуратно вынимали и раскладывали на линованную бумагу для подсыхания и последующего описания и фотофиксации. В ряде случаев при высокой влажности горизонта непрочная структура нарушалась при физическом воздействии. В таком случае описание структуры вели по отпрепарированной почвенной стенке, что также позволяло зафиксировать неоднородность структур в профиле почвы.

При описании почвенной структуры в первую очередь ориентировались на терминологию классификации С.А. Захарова (Почвоведение, 1988; Розанов, 2004). Так, под зернистой структурой будем понимать агрегаты более или менее правильной формы с выраженными гранями и ребрами, напоминающими гречневую крупу. По всей видимости, “зернистая” структура по Захарову то же, что и “угловато-крупитчатая” или “крупитчатая”, используемая в других работах при описании криогенной структуры (Тонконогов и др., 2006; Полевой определитель почв, 2008; Тонконогов, 2010; Горячкин, 2010). Название почв было дано в соответствии с принципами Классификации почв России (2004) по Полевому определителю почв (2008).

Физико-химические свойства почв определяли по стандартным методикам (Теория и практика…, 2006). Содержание органического углерода и азота определялось при помощи CHN-анализатора Vario Isotope cube фирмы Elementar методом поточной масс-спектрометрии после пиролиза пробы при температуре 1 500 °С.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На Колгуеве почвы с криометаморфическими горизонтами встречаются во всех обследованных районах острова (рис. 1). Они формируются на слабонаклонных (до 5°) поверхностях плакоров, на рыхлых отложениях любого гранулометрического состава, за исключением песков: были описаны на породах от легких глин до супесей (полевой метод определения).

Всего на Колгуеве были описаны следующие типы почв:

-

1) Криометаморфические (в том числе подтипы: грубогумусированные, глееватые, криотурбированные);

-

2) Глееземы криометаморфические (в том числе потечногуму-совые, криотурбированные и торфянистые – последний подтип выделен впервые);

-

3) Подбуры криометаморфические (в том числе грубогумусированные, иллювиально-гумусовые, глееватые, криотурбиро-ванные) – данный тип почв выделен впервые;

-

4) Перегнойно-криометаморфические (в том числе глееватые, мерзлотные, криогенно-ожелезненные).

Перечисленные типы существенно различаются как по морфологии почвенного профиля, так и по физико-химическим свойствам.

Рис. 1. Обследованные районы о. Колгуев ( А , Б ) и места описания почв с криометаморфическим горизонтом.

Fig. 1. Study areas of Kolguev Island ( A , Б ) and places where soils with a cryometamorphic horizon have been described.

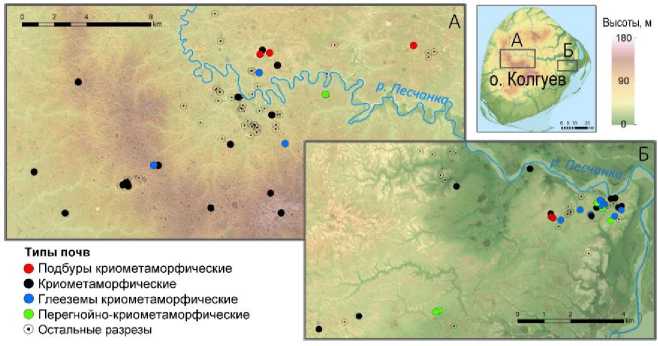

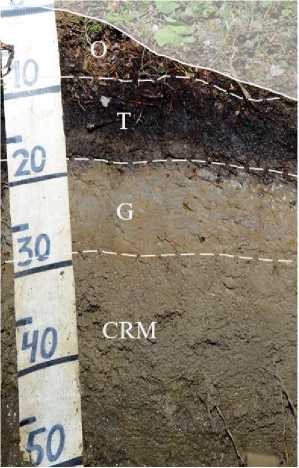

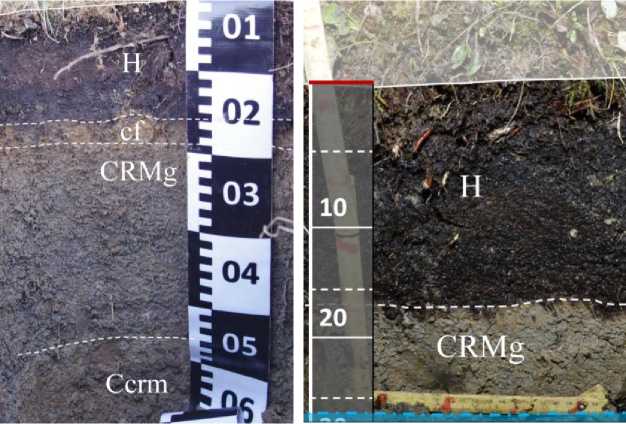

Собственно криометаморфические почвы1 (рис. 2) были описаны более чем в 20 разрезах и траншеях. В возвышенной части Колгуева (более 80 м от у. м.) это основной компонент почвенного покрова. Они формируются в кустарничково-моховых и моховолишайниковых тундрах. Мерзлота была вскрыта только в одном из разрезов на глубине 60 см 10 июля. Почвообразующими породами служат суглинисто-глинистые отложения, как правило, характерного серого цвета: от буровато-серого до темно-серого. Поэтому профиль многих почв имел темный тон, ослабевающий в верхних горизонтах.

Большинство описанных почв характеризуется потерей криогенной структуры или ослабеванием ее выраженности в верхней части профиля (рис. 2б). При этом пятна оглеения наблюдались редко и были слабо различимы. Почвы, в которых выраженная структура наблюдалась во всем профиле, были описаны только в 6 разрезах, расположенных на бровках или на выпуклых участках склонов (рис. 2а). Примечательно, что изменение характера структуры с глубиной может носить сложную закономерность, вероятно связанную с литологическими изменениями. Вариации зернистой, плитчатой и комковатой структуры сменяют друг друга без явной закономерности.

а)

Разрез К2322 N 69.126822°;

E 49.968718°

Разрез K2206

N 69.129875°; E 49.818723°

Рис. 2. Криометаморфические почвы: а) без потери структуры в верхней части профиля; б) наиболее типичная для Колгуева криометаморфическая почва – со слабо выраженной структурой в верхнем горизонте; в) криометаморфическая глееватая грубогумусированная почва бугорка. Fig. 2. Cryometamorphic soils: а) soil without loss of structure in the upper part of the profile; б) the most typical for Kolguev cryometamorphic soil – with a lacking soil structure in the upper horizon; в) cryometamorphic gleyic raw-humic soil of a hummock.

в)

Разрез К2116 N 69.124779°; E 48.567372°

Во многих разрезах под подстилочно-торфяным горизонтом на поверхности бесструктурной минеральной массы выделялся прослой более-менее оформленной комковатой (1–2 мм) структуры. Иногда его толщина не превышала 1 см, так что заметить прослой в стенке разреза было практически невозможно, только при снятии подстилочно-торфяного горизонта, пронизанного корнями. В этом случае прослой состоял из хорошо оформленных округлых агрегатов. В других случаях при большей мощности и наличии грубого гумуса и неоднородно рассеянных органических остатков слой выделялся как грубогумусовый подгоризонт, и, соответственно, почва относилась к одноименному подтипу (рис. 2в). Подсти-лочно-торфяный горизонт криометаморфических почв по мощности редко превышает 5 см.

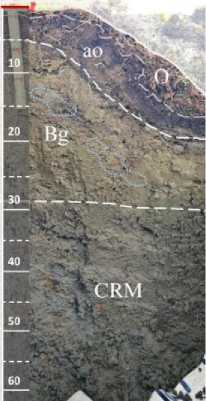

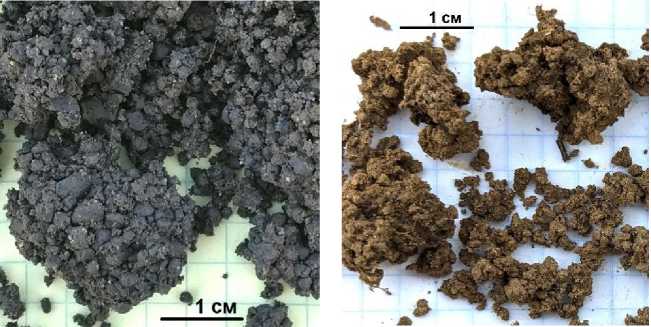

Срединные горизонты имеют зернистую, либо икряную структуру (рис. 3), то есть грани и ребра агрегатов могут быть как выражены, так и сглажены. Иногда в горизонте сочетаются агрегаты обоих типов. Размер агрегатов может быть однородным, около 2–3 мм, либо разноразмерным: от менее 1 до 3 мм. Сложение горизонта компактное. В некоторых разрезах отмечалась водопроч-ность структуры (при естественном переувлажнении профиля) и/или кремнистая присыпка на гранях отдельностей после подсыхания. Скелетаны более характерны для структур с тенденцией к горизонтальной делимости. В некоторых разрезах на фоне зернисто-комковатых слабо оформленных агрегатов выделялись хорошо оформленные округлые отдельности. Большинство почв на момент описания находилось в переувлажненном состоянии.

Реакция среды вниз по профилю увеличивается от слабокислой в верхних горизонтах до нейтральной на глубине 35–50 см (глубина оттаивания, предположительно, не сильно превышает 1 м). Профиль слабо дифференцирован по содержанию полуторных оксидов (табл. 3).

Описание наиболее типичной почвы этого ряда.

Разрез K1905 заложен на пологом (5°), чуть выпуклом склоне холма юго-западной экспозиции, на высоте 125 м н. у. м. (N 69.108408°; E 48.845955°). Рельеф – холмисто-западинная равнина, расчлененная эрозионными формами и многочисленными термокарстовыми озерами. Микрорельеф выровненный (относительные превышения до 5 см). В растительном покрове кустарники отсутствуют; общее проективное покрытие (ПП) кустарничков – менее 10%: доминанты Vaccinium vitis-idaea; пятна Empetrum her-maphroditum и Arctous alpina ; присутствуют куртины злаков (ПП – 5–10%); мохово лишайниковый ярус сплошной, однако на повышениях мхи, как правило, отмершие, а по локальным понижениям меньше лишайников.

а) б)

Рис. 3. Криогенная структура: а) икряная; б) зернисто-комковатая.

Fig. 3. Cryogenic structure: a) granular structure; б) grainy structure.

Морфологическое описание профиля почвы:

O – 0–1(5) cм – влажный; очень темно-бурый; слабо-, сред-неразложившиеся органические остатки; густые корни кустарнич- ков до 4 мм в диаметре, среди них много отмерших. Граница волнистая, переход резкий.

Aao – 1(5)–4(5) см, мощность до 5 см – рассыпчатое сложение; буровато-темно-серый, местами серовато-бурый; прочная икряная структура 1(2) мм; много корней. Переход ясный, граница волнистая.

B – 4(5)–10(19) см – влажный; буровато-серый, блеклый; структура неоднородная в разных частях: зернисто-плитчатая, оре-ховатая, творожистая, местами отсутствует; пор нет, корней мало (до 2 мм в диаметре). Переход постепенный.

CRM1 – (10)19–40 см – влажный; буровато-темно-серый (темнее B); зернистая 1(2) мм структура 1-го порядка, творожистая – 2-го. Включения темно-бурого песка в виде отдельных скоплений. Переход постепенный.

CRM2 – 40–55 см – мокрый; буровато-темно-серый; мелко-зернисто-ооидная структура 1-го порядка, творожистая – 2-го. Переход постепенный.

Сcrm – от 55 см – влажный; буровато-темно-серый; орехова-то-плитчатая структура 1-го порядка, творожистая – 2-го. Единичные корни до 2 мм в диаметре.

Вся минеральная толща – тяжелый суглинок. Мерзлота не вскрыта.

Почва: криометаморфическая грубогумусированная.

Глееватые подтипы криометаморфических почв были описаны только в составе микроструктур, преимущественно бугоркова-тых (рис. 2в). Пятна оглеения встречались только в верхней части профиля, для которой характерна слабая плитчатая структура, либо ее отсутствие. Этот горизонт, если исключить пятна глея, аналогичен по свойствам некоторым верхним горизонтам типичных крио-метаморфических почв Колгуева: бесструктурный, липкий, тиксотропный. В трех разрезах, отличавшихся сухостью профиля и преобладанием окисленных форм глея в верхнем горизонте Bg, наблюдалась выраженная плитчатая структура этого горизонта.

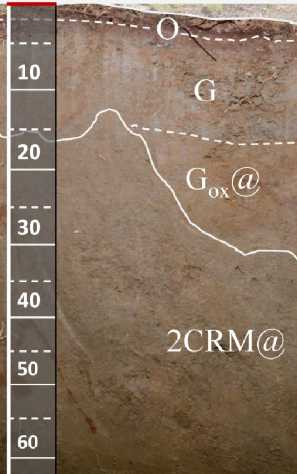

Глееземы криометаморфические (рис. 4) диагностировались по наличию в верхней части профиля неоднородной окраски (сизых и ржавых пятен), занимающей более половины площади горизонта, при этом преобладание сизых тонов не было обязательным. Глееземы криометаморфические были выделены преимущественно в составе микроструктур почвенного покрова. Они были описаны в 8 траншеях на выположенных поверхностях, на легко- и среднесуглинистых и супесчаных отложениях (полевое определение) под тундровой растительностью с различной долей ивняков, кустарничков, трав и лишайников в сообществе. Мерзлота была вскрыта только в одной траншее – на глубине 70 см в июне, так что можно предположить, что все почвы этого типа в рассматриваемом регионе протаивают глубже 1 м.

Поскольку условия формирования этих почв различаются, то невозможно выделить наиболее характерный для Колгуева профиль глееземов криометаморфических. Часть почв имеет сизоватую с ржавыми пятнами окраску всего горизонта, другие – только пятна оглеения на грязно-буром фоне, что их роднит с глееватыми подтипами криометаморфических почв. Глееземы также различаются по свойствам глеевого горизонта: для профилей, находящихся в более дренированных условиях, характерна плитчатая структура, а в переувлажненных разрезах глеевый горизонт бесструктурный. В некоторых разрезах наблюдаются признаки потечной миграции гумуса, что дает основания выделять потечногумусовый подтип.

Довольно четко на две равные группы глееземы криомета-морфические разделяются по мощности подстилочно-торфяного горизонта: в части профилей горизонт менее 5 см, слабо- и средне-разложившийся, черный или бурый (рис. 4б); у других – мощный, около 7–10 см, черный, пронизанный густыми корнями, плотный и, как правило, не мажущийся, слаборазложившийся (рис. 4а). Последние предварительно выделены как новый отдельный подтип: торфянистые, так как переходных форм с глееземами криомета-морфическими типичными не наблюдается, и процесс аккумуляции органического вещества в этих почвах развит значительно сильнее. Выделение же нового типа торфяно-глееземов криомета- морфических, в которых в равной степени сочетаются признаки торфяно-аккумулятивного, глеевого и структурно-метаморфического процессов, нам кажется преждевременным. Помимо упомянутых отличий в свойствах органического горизонта, для торфянистого подтипа глееземов криометаморфических характерна водопрочная структура в горизонте CRM

а)

Разрез К2229

N 69.125308°; E 49.953757°

б)

Разрез К2205

N 69.122918°; E 49.975078°

Рис. 4 . Глееземы криометаморфические а) б) криотурбированный.

Fig. 4. Cryometamorphic gleezems: а) peaty; б) cryoturbated.

торфянистый;

Разрез K2229 (рис. 4а) заложен на пологом склоне (2°) юговосточной экспозиции, на высоте 25 м н. у. м. N 69.125308°; E 49.953757°. Микрорельеф – пологие бугорки. Растительность:

кустарничково-моховая тундра. На бугорках: Salix lanata не превышает по высоте 20 см (ПП 30%); обильно – Vaccinium uliginosum ; меньше – Betula nana (на большинстве бугорков); рассеяно – Rubus chamaemorus и Vaccinium vitis-idaea . На бугорках и в мочажинах – проективное покрытие травяного яруса менее 5%, представленного в основном осокой. Моховый ярус сплошной. На бугорках могут присутствовать лишайники. Между бугорками встречаются мочажины, занятые гидрофильными мхами.

Морфологическое описание профиля почвы:

O – (+7)–0 cм – рыхлый, бурый, слабо разложившиеся органические остатки: очес мхов и листья кустарников.

T – 0–9 см – уплотненный, сырой, темно-бурый до черного, не мажется, сероватые минеральные прослои.

G – 9–20(22) см – мокрый; окраска неоднородная: сероватобуроватый фон и со светло-сизоватыми и светло-рыжеватыми пятнами; структура непрочная творожистая.

CRM – 20(22)– >50 см – мокрый, буро-серый, структура комковатая 1.5–2 мм (грани не выражены из-за влажности), центральная часть агрегатов плотнее, суше.

Вся минеральная толща – средний к тяжелому суглинок, уплотненный, умеренно липкий.

Почва: глеезем криометаморфический торфянистый.

Разрез К2205 (рис. 4б) заложен в верхней части пологого слабовыпуклого склона (1°) северо-западной экспозиции, на высоте 30 м н. у. м., N 69.122918°; E 49.975078°. Микрорельеф бугорко-ватый; высота бугорков 20–30 см при длине 80–150 см, занимаемая ими площадь – 50%; встречаются округлые и вытянутые бугорки. Растительность: редкоивовая кустарничковая травяно-мохово лишайниковая тундра. Отдельные кусты Salix lanata не превышают 40 см в высоту; ПП кустарничков – до 70%, трав – до 20%; моховолишайниковый ярус сплошной, но на бугорках мхи заметно угнетены, лишайники отсутствуют в мочажине, на бугорках их ПП достигает 90%.

Морфологическое описание профиля почвы:

O – 0–1 см – свежий; почти черный; слабо-, среднеразло-жившееся органическое вещество с примесью минеральной части (песка, ила). Переход резкий, граница ровная.

G – 1–9(30) см – влажноватый, мраморовидная окраска: сизосерые пятна (преобладают до 7(15) см) и рыжевато-ржавые пятна (преобладают от 15 до 30 см – Gox); неоднородный гранулометрический состав: от супеси до легкого суглинка; плитчатая, постшли-ровая структура, местами скелетаны по граням (шлирам); корней много до 10 см, ниже – мало. Переход резкий (возможно, литологическая граница), граница карманная (шаг 0.5 м – 1 м).

CRM@ – 9(30) – >70 см – чуть влажнее, серовато-светлобурый, опесчаненный легкий суглинок; зернисто-комковатая структура с тенденцией к горизонтальной делимости, агрегаты от 1 до 3 мм размером (преобладают 2 мм), часто округлые, к низу горизонта шлировость заметнее; сильная опесчаненность, особенно в нижней части – до супеси; редкие корни. Включения: сланец, похожий на уголь. Деформированный прослой: рыже-бурый мелкий песок, ожелезненный. Также присутствует коричневый прослой, пропитанный органическим веществом.

Во всем профиле встречаются камни до 3 см диаметром, иногда выветрелые, рыжие. Сезонная мерзлота на 70 см (24 июня), над мерзлотой – горизонт сырой, тиксотропный.

Почва: глеезем криометаморфический криотурбированный.

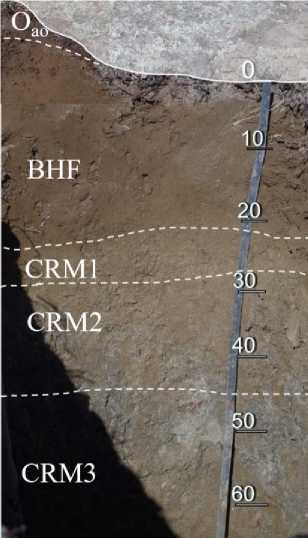

“Подбуры криометаморфические” (рис. 5) – так, основываясь на принципах Классификации почв России, нами был назван новый тип почв, в профиле которых сочетается альфегумусовый и криометаморфический горизонты, а признаки оподзоливания отсутствуют. Подбуры криометаморфические первоначально были описаны на Колгуеве в трех разрезах на высотах 65–75 м на опес-чаненных суглинках, в центральной части острова на левом берегу р. Песчанка, где они являются, по всей видимости, основным типом плакорных поверхностей. Растительность этого ландшафта: мохово-лишайниковые тундры с высокой долей злаков и осок в растительном покрове и мелко-бугорковатым микрорельефом (бу- горки размером 30–50 см в длину и до 15 см высотой). Мерзлота не была вскрыта ни в одном из разрезов.

Почвы отличаются наличием в верхней части профиля бурокоричневого горизонта, обогащенного оксалаторастворимым железом и алюминием (табл. 3). Профиль имеет унаследованный от пород светлый теплый тон окраски и гранулометрический состав от тяжелых до легких суглинков (табл. 2). Выраженная криогенная структура характерна для всего профиля, в верхней части с тенденцией к плиткам, а ниже становится крупнее, увеличивается обилие скелетан. Бугорки сложены минеральной массой, обогащенной грубым органическим веществом, так что здесь можно выделить грубогумусированный подтип. Для верхних минеральных горизонтов характерна сильнокислая и кислая реакция среды (4.5– 5.5), а на глубине 60 см она может повышаться до нейтральной (табл. 3).

Приведем описание одного из разрезов.

Разрез K1811 (рис. 5а) заложен на слабовыпуклой поверхности водораздела, на высоте 69 м н. у. м. (N 69.195524°; E 48.929120°). Микрорельеф ровный с отдельными бугорками высотой 10–20 см, доля бугорков <30%. В растительном покрове кустарники отсутствуют; кустарнички присутствуют редкими пятнами (ПП 5%): Empetrum hermaphroditum, Arctous alpina, Betula nana ; травянистый покров разреженный (ПП 5%), представлен в основном редкими куртинами злаков.

Морфологическое описание профиля почвы:

Oao – мощность от 7 см на бугорке до 1 см на выровненной поверхности – рыхлый; мягкий; свежий; красновато-темно-бурый; легкий суглинок; мелкокомковатый (<1 см), объединяется в непрочные крупнокомковатые агрегаты; крупные поры; корней много, до 5 мм в диаметре. Переход заметный, граница волнистая.

BHF – +3(1)–22 см (мощность 32–21 см) – уплотненный, рассыпчатый; свежий; бурый с серым оттенком, встречаются более темные (буроватые) и светлые субгоризонтальные прослои; легкий суглинок, слабая глыбисто-комковатая структура 1-го порядка, прочная плитчато-комковатая структура 2-го порядка. Переход постепенный по наличию скелетан, цвету.

CRM1 – 22–29 см (7 см мощность) – свежий; охристо-светлобурый; опесчаненный легкий суглинок; слабая глыбистая структура 1-го порядка с тенденцией к горизонтальной делимости, прочная комковатая структура 2-го порядка, скелетаны по граням тонкие, не отбеленные.

CRM2 – 29–45 см (мощность 16 см) – свежий; более серый и темнее, со светлыми контрастными обильными скелетанами; опес-чаненный легкий суглинок; слабая глыбистая структура 1-го порядка, прочная зернисто-ореховатая структура 2-го порядка; корней мало, тонких. Переход постепенный по структуре.

CRM3 –от 45 см (мощность более 20 см) – свежий; серовато-темно-бурый с обильной кремнистой присыпкой, местами прокрашенной Fe; опесчаненный легкий суглинок; мелко-глыбистая структура 1-го порядка с тенденцией к горизонтальной делимости, непрочная ореховатая структура 2-го порядка. С глубиной увеличивается ожелезненность песка (на 65 см практически весь оже-лезнен).

Во всем профиле встречаются камни до 15 см в диаметре, преимущественно окатанные, иногда расколотые.

Почва: подбур криометаморфический грубогумусированный.

Подбуры криометаморфические аналогичны описанным Тонконоговым (2010) криометаморфическим почвам, в которых также в верхней части профиля наблюдается более темная окраска. Кроме того, автор высказывает предположение, что генезис почвенной структуры в этой части профиля связан с иллювиированием соединений железа и органического вещества. То есть этот горизонт можно также выделить и как альфегумусовый (BHF), а почвы, соответственно, отнести к подбурам криометаморфическим. Процессы иллювиальной аккумуляции полуторных оксидов в верхнем горизонте (без выделения подзолистого) описаны в криометамор-фических почвах юго-востока Большеземельской тундры в работе Русановой и Шахтаровой (2013), где перераспределение R 2 O 3 связано, в частности, со скелетанами.

а)

Разрез К1811

N 69.195524°; E 48.929120°

б)

Разрез K2318

N 69.120656°; E 49.908984°

Рис. 5. Подбуры криометаморфические: а) грубогумусированный; б) иллювиально-гумусовый глееватый криотурбированный.

Fig. 5. Cryometamorphic podburs: а) raw-humus; б) illuvial-humus, gleyic cryoturbated.

Позднее в восточной части Колгуева под моховолишайниковой растительностью и бугорковатым микрорельефом нами был описан в двух разрезах иллювиально-гумусовый глеева-тый криотурбированный подтип подбуров криометаморфических (рис. 5б). Он отличается темно-бурым горизонтом ВН неоднородной окраски с пятнами оглеения и с неровной нижней границей.

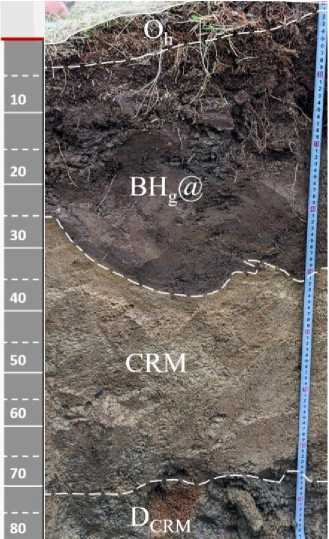

Перегнойно-криометаморфические (рис. 6) почвы были описаны в 4 траншеях в составе микроструктур и в 4 разрезах, расположенных на пологих склонах, сложенных суглинистыми отложениями, преимущественно в ивняково-моховых, но также и кустарничковых тундрах. Мерзлота была вскрыта в трех разрезах в пределах 50 см (в июле).

Перегнойно-криометаморфические почвы характеризуются наличием в верхней части профиля горизонта хорошо разложенного мажущегося органического материала мощностью от 10 до 20 см. Сразу под перегнойным горизонтом выделялся горизонт с выраженной зернисто-комковатой структурой, как правило, водопрочной. В случае, если в верхней части профиля присутствовали сизоватые пятна, такие почвы были отнесены к глееватому подтипу.

Разрез К2223 (рис. 6б) заложен в верхней части пологого склона (2–3°) юго-восточной экспозиции, на высоте 32 м н. у. м. N 69.088072°; E 49.804175°. Микрорельеф бугорковато-волнистый. Растительность: кустарниково-травяно-моховое сообщество. Доминирует Salix myrsinites (ПП 50–60%); в кустарничковом ярусе присутствует Salix reticulata.

Морфологическое описание профиля почвы:

H – мощностью 15–30 см – влажный; хорошо разложенное органическое вещество; очень темно-бурый до черного; густые корни. Граница ровная, резкая.

CRMg – мощность от 10 см – уплотненный; сырой; буровато-грязно-серый с сизоватыми и ожелезненными рыжими пятнами; тяжелый суглинок; округло-комковатая структура, округлые фрагменты более плотные и сухие при общей высокой влажности, при разминании становятся липкими.

Мерзлота на глубине 30 см (9 июля).

Почва: перегнойно-криометаморфическая глееватая мерзлотная.

а) б)

Разрез K1816 Разрез К2223

N 69.173441°; E 49.019426° N 69.088061°; E 49.804225°

Рис. 6. Перегнойно-криометаморфические почвы: а) глееватая криогенно-ожелезненная; б) глееватая мерзлотная.

Fig. 6. Mucky-cryometamorphic soils: а) gleyic cryogenic ferruginous; б) gleyic cryic.

Описанные почвы можно расположить в матрице экологических условий, в которых они были описаны (табл. 1). Разделение по породным признакам основывается на полевых описаниях и более детальное разделение не представляется возможным в следствие пестроты и слабой изученности отложений. Из полученной таблицы видно, что экологические ниши многих типов почв пересекаются. В частности, перегнойно-криометаморфические почвы (в таблице 1 обозначены “ПК”) и глееземы криометаморфические торфянистые (“ГКт”) могут обнаруживаться в одинаковых условиях. Развитие того или иного типа почв может быть обусловлено разной предысторией эволюции ландшафта. Например, формиро- вание органогенных горизонтов (торфяного, перегнойного) напрямую связано с динамикой растительного покрова и степени увлажнения.

Поскольку в изученных почвах не наблюдается признаков педогенной элювиально-иллювиальной дифференциации профиля по гранулометрическому составу, то можно считать распределение фракций по профилю унаследованным от почвообразующих пород (если пренебречь криогенным выветриванием). В таблице 2 можно видеть разные варианты распределений, которые выявляют разнообразие почвообразующих пород и их внутрипрофильную неоднородность. Какой бы то ни было корреляции с генетическими типами почв и при этом установить невозможно. Стоит отметить, что для пород, на которых сформированы подбуры криометаморфиче-ские, не характерно более высокое содержание песчаных фракций, что не подтверждает предложенного в таблице 2 выделения “опес-чаненных суглинков”. Это противоречие может быть объяснено предположением, что отличительной чертой отложений может быть не валовое соотношение фракций, а наследуемая, например, текстура и сложение.

Свойствами пород, вероятно, определяется кислотность профиля. Однако низкие значения рН, характерные для подбуров криометаморфических, могут быть связаны и с почвообразовательными процессами.

Распределение железа и алюминия в профилях почв в целом подчиняется процессам, приводящим к аккумуляции полуторных оксидов: иллювиальному и криогенного ожелезнения.

В исследованных почвах в подстилочно-торфяных горизонтах содержание органического углерода коррелирует с данными потери при прокаливании (ППП, табл. 3). Соотношение C : N в верхних горизонтах составляет 15–20, и в трех из пяти разрезов снижается с глубиной до 10–15 (на 50 см).

На исследованной территории впервые описаны криомета-морфические почвы с потерей или уменьшением выраженности структуры в верхнем горизонте и при этом с отсутствием каких-либо признаков оглеения (описания были выполнены в сухие и влажные годы, в разных ландшафтах).

Таблица 1 . Расположение почв с криометаморфическим горизонтом в факторно-экологической матрице

Table 1 . Location of soils with the cryometamorphic horizon in the factor-ecological matrix

|

Дренированность |

Дренированные позиции |

Умеренно-дренированные позиции |

С избыточным увлажнением |

|||

|

Рельеф |

Бровки |

Выпуклые вершины холмов, выпуклые склоны |

Плоские вершины холмов, пологие ровные склоны |

Нижние части пологих склонов, ложбины на ровных склонах |

||

|

Уклон |

0-5° |

0-2° |

||||

|

Растительность |

Мохово- Кустарничко- лишайнико- во-моховые вые тундры тундры |

Кустарниковые тундры Доля ив> 50% |

||||

|

hQ Ч О Л О к 0) S В $ о о и о к |

серые и бурые суглинки |

К |

К свс |

|||

|

[Кг] |

||||||

|

[ПК] |

ПК |

|||||

|

ГКт |

[ГКт] |

|||||

|

[ГК] |

||||||

|

опесчанен-ные суглинки и супеси |

[К] |

|||||

|

ГК |

||||||

|

ПБк |

||||||

Примечание. К – криометаморфические без потери структуры в верхней части профиля; К свс – криометаморфические со слабо выраженной структурой в верхней части профиля; Кг – криометаморфические глееватые; ГК – глееземы криометаморфические; ГКт – глееземы криометаморфические торфянистые; ПБк – подбуры криометаморфические; ПК – перегнойно-криометаморфические; [] – почва только в составе комплекса.

Note. К – cryometamorphic soils without loss of structure in the upper part of the profile; Ксвс – cryometamorphic soils with a lacking soil structure in the upper part of the profile; Кг – cryometamorphic gleyic soils; ГК – cryometamorphic gleezems; ГКт – cryometamorphic peaty gleezems; ПБк – cryometamorphic podburs; ПК – mucky-cryometamorphic soils; [] – soil only as a part of the complex.

Таблица 2 . Гранулометрический состав почв

Table 2 . Particle-size distribution data

|

Горизонт |

Глубина, см |

Содержание фракций, %; размер частиц мм |

||||||

|

1– 0.25 |

0.25– 0.05 |

0.05– 0.01 |

0.01– 0.005 |

0.005– 0.001 |

<0.001 |

<0.01 мм |

||

|

Разр. K1905 Криометаморфическая |

||||||||

|

B |

5–19 |

2.87 |

26.7 |

20.78 |

7.65 |

19.06 |

22.94 |

49.65 |

|

CRM1 |

19–40 |

3.61 |

28.76 |

15.74 |

5.43 |

12.54 |

33.92 |

51.89 |

|

CRM2 |

40–55 |

2.96 |

22.31 |

17.06 |

9.11 |

13.03 |

35.53 |

57.67 |

|

Разр. K1908 Криометаморфическая |

||||||||

|

Oao |

+10–0 |

10.78 |

55.79 |

15.01 |

3.46 |

4.81 |

10.15 |

18.42 |

|

B |

0–10 |

10.01 |

55.19 |

13.03 |

2.72 |

4.96 |

14.09 |

21.77 |

|

Bcrm |

10–20 |

5.77 |

50.69 |

14.81 |

2.6 |

7.78 |

18.35 |

28.73 |

|

BC |

20–35 |

5.11 |

40.95 |

16.34 |

4.49 |

7.56 |

25.01 |

37.06 |

|

C |

35–55 |

3.8 |

31.64 |

18.2 |

6.36 |

11.68 |

28.32 |

46.36 |

|

Разр. К1901 Глеезем криометаморфический торфянистый |

||||||||

|

G |

10–17 |

1.51 |

7.16 |

15.55 |

6 |

14.35 |

55.43 |

75.78 |

|

CRM |

17–35 |

2.62 |

33.68 |

18.37 |

5.55 |

9.78 |

30 |

45.33 |

|

Разр. K1811 Подбур криометаморфический |

||||||||

|

BHF |

+3–22 |

9.69 |

40.61 |

17.68 |

3.43 |

9.44 |

19.15 |

32.00 |

|

CRM1 |

22–30 |

8.45 |

41.93 |

15.89 |

4.37 |

8.33 |

21.03 |

33.70 |

|

CRM2 |

30–45 |

9.12 |

48.73 |

13.42 |

2 |

7.55 |

19.18 |

28.70 |

|

CRM3 |

45–65 |

15.67 |

55.98 |

7.11 |

3.53 |

2.85 |

14.86 |

21.20 |

|

Разр. K1909 Подбур криометаморф |

ический |

|||||||

|

Oao |

+15–0 |

6.4 |

22.67 |

30.05 |

6.26 |

13.93 |

20.69 |

40.88 |

|

BHF |

0–15 |

3.06 |

30.56 |

23.87 |

6.89 |

16.16 |

19.46 |

42.51 |

|

BF |

15–20 |

3.32 |

31.45 |

19.5 |

6.45 |

12.01 |

27.27 |

45.73 |

|

CRM |

20–40 |

3.5 |

32.08 |

19.77 |

7.23 |

8.94 |

28.48 |

44.65 |

|

CRMg |

40–60 |

3.35 |

31.18 |

19.16 |

5.4 |

9.27 |

31.64 |

46.31 |

Таблица 3 . Физико-химические свойства почв

Table 3. Physicochemical properties of studied soils

|

и я о Я а О U |

л я U |

3х е е |

С орг |

Nобщ |

pH |

Fe-d по Джексону, % |

о fa |

© |

и н |

|

|

% |

я © я |

по Тамму, % |

||||||||

|

Разр. K1905 Криометаморфическая |

||||||||||

|

O |

0–5 |

62.5 |

26.48 |

1.38 |

6.2 |

5.7 |

||||

|

B |

5–19 |

1.09 |

0.07 |

6.4 |

5.5 |

1.19 |

0.46 |

0.16 |

0.053 |

|

|

CRM1 |

19–40 |

0.63 |

0.04 |

7.0 |

6.2 |

1.41 |

0.55 |

0.07 |

0.060 |

|

|

CRM2 |

40–55 |

0.76 |

0.04 |

7.4 |

7.1 |

1.24 |

0.52 |

0.10 |

0.050 |

|

|

Разр. K1908 Криометаморфическая |

||||||||||

|

Oao |

+10–0 |

10.9 |

3.96 |

0.2 |

5.3 |

3.8 |

0.38 |

0.20 |

0.19 |

|

|

B |

0–10 |

1.13 |

0.07 |

5.9 |

4.0 |

0.99 |

0.37 |

0.27 |

0.036 |

|

|

Bcrm |

10–20 |

0.46 |

0.03 |

6.3 |

4.0 |

1.54 |

0.39 |

0.24 |

0.036 |

|

|

BC |

20–35 |

0.26 |

0.02 |

6.8 |

4.0 |

1.44 |

0.26 |

0.15 |

0.041 |

|

|

C |

35–55 |

0.31 |

0.03 |

7.2 |

4.5 |

1.76 |

0.27 |

0.13 |

0.049 |

|

|

Разр. К1901 Глеезем криометаморфический торфянистый |

||||||||||

|

O |

0–10 |

59.3 |

26.24 |

1.49 |

6.3 |

5.7 |

||||

|

Gcf |

10–17 |

4.28 |

0.29 |

6.1 |

5.4 |

2.76 |

1.21 |

0.22 |

0.072 |

|

|

CRM |

17–35 |

0.71 |

0.03 |

7.0 |

6.0 |

1.46 |

0.41 |

0.06 |

0.061 |

|

|

Разр. K1811 Подбур криометаморфический |

||||||||||

|

Oao |

+10–+3 |

4.01 |

0.24 |

4.0 |

3.4 |

|||||

|

BHF |

+3–22 |

1.45 |

0.07 |

4.5 |

3.6 |

1.60 |

0.62 |

0.41 |

0.026 |

|

|

CRM1 |

22–30 |

0.45 |

0.04 |

5.1 |

3.7 |

1.51 |

0.32 |

0.21 |

0.028 |

|

|

CRM2 |

30–45 |

0.26 |

0.02 |

5.4 |

3.8 |

1.02 |

0.18 |

0.10 |

0.019 |

|

|

CRM3 |

45–65 |

0.31 |

0.02 |

5.5 |

3.9 |

1.02 |

0.20 |

0.14 |

0.019 |

|

|

Разр. K1909 Подбур криометаморфический |

||||||||||

|

Oao |

+15–0 |

23.6 |

8.34 |

0.53 |

5.0 |

3.6 |

1.97 |

0.79 |

0.42 |

|

|

BHF |

0–15 |

2.27 |

0.16 |

5.5 |

3.9 |

1.77 |

0.89 |

0.47 |

||

|

BF |

15–20 |

1.13 |

0.08 |

5.9 |

3.9 |

2.22 |

0.91 |

0.52 |

||

|

CRM |

20–40 |

0.39 |

0.03 |

6.3 |

3.9 |

1.91 |

0.35 |

0.29 |

||

|

CRMg |

40–60 |

0.33 |

0.03 |

6.6 |

4.1 |

1.88 |

0.25 |

0.20 |

||

Причина слабой выраженности структуры остается не ясна. Базово можно выдвинуть две версии: она разрушается, либо, наоборот, находится в начальной стадии формирования. Можно предположить, что разрушение структуры связано с более ранними стадиями оглеения. На это указывает наличие переходных вариантов и морфологическая схожесть данных почв с глееватыми подтипами. Однако при этом встает вопрос о механизме участия огле-ения в разрушении структуры.

Предполагается, что криогенная структура является дальнейшей стадией трансформации шлировой текстуры под действием циклов промерзания и оттаивания (Полевой определитель почв, 2008; Van Vliet‐ Lanoë, Fox, 2018). Однако, далеко не во всех описанных криометаморфических горизонтах наблюдаются признаки горизонтальной делимости. Таким образом, стоит предположить существование нескольких механизмов формирования структуры в тундровых почвах: либо разных криогенных, либо каких-то еще, кроме криогенного. Бесспорным остается факт, что заметно большее, чем предполагалось, количество тундровых почв имеют горизонты, обладающие выраженной структурой.

Полученные данные подтверждают, что в подзоне типичной тундры, криометаморфические почвы можно считать “зональными” наряду с другими типично-тундровыми почвами, что подтверждает представления о зональности (Горячкин и др., 2008; Горячкин, 2010). При достаточно большом охвате изученной территории на ней не выявлены криометаморфические почвы с подзолистым горизонтом – светлоземы. Это подтверждает, что их ареал не заходит в подзону типичных тундр.

В районах южной тундры и лесотундры широко распространены глееземы криометаморфические (Пастухов, 2008; Пастухов Забоева, 2010; Русанова, Шахтарова, 2012). На Колгуеве они встречаются более ограничено, в основном в составе микроструктур, соответственно, их нельзя считать полноценными “зональными” почвами. Их малое участие может быть связано как с климатическими, так и с литогенными причинами (Горячкин и др., 2008).

Особенность распространенных на Колгуеве криометамор-фических почв – потеря структуры в верхнем горизонте – может быть следствием их переходного положения между криометамор-фическими почвами и глееземами криометаморфическими в географическом аспекте или эволюционном.

Особый интерес представляют подбуры криометаморфиче-ские. Как уже было отмечено, признаки иллювиирования железа и гумуса наблюдались и в других криометаморфических почвах (Тонконогов, 2010; Русанова, Шахтарова, 2013). Можно предположить, что развитию процесса альфегумусовой дифференциации способствует криогенная сепарация гранулометрических фракций, улучшающая возможность вертикальной миграции растворов. То есть развитие альфегумусового процесса в этих почвах возможно благодаря криогенезу, а значит, имеет свою зональноклиматическую приуроченность.

Характерная размерность почвенных агрегатов в криомета-морфических горизонтах почв, описанных на Колгуеве, в основном укладывается в диапазон до 3 мм. Это соотносится с отмеченным в работе Тонконогова (2010) уменьшением структуры по мере продвижения на север. Однако в Полевом определителе почв (2008) размер криогенной структуры определен как 3–10 мм, в связи с чем видится необходимость скорректировать представления о криогенной структуре.

Описанные почвы, в которых криометаморфический горизонт сочетается с признаками оглеения, образуют единый ряд, в котором в верхнем горизонте постепенно нарастают признаки оглеения. Однако площадь сизых пятен (более или менее половины площади) может перенести почву в другой отдел: из криометамор-фических в глеевые, что кажется не совсем корректным. На наш взгляд, представляется более логичным поместить глееземы крио-метаморфические в отдел криометаморфических почв.

Классификация почв предполагает довольно грубое разделение органических горизонтов на подстилочно-торфяный (О), тор-фяный (Т) и перегнойный (Н). При этом для тундровой зоны, где торфонакопление замедленно, а аккумуляция и трансформация органического вещества имеет свою специфику, такого разделения недостаточно. Таким образом, как мы видим на примере описанных глееземов криометаморфических, важным граничным значе- нием является 5 см мощности горизонта. Большинство автоморфных почв Колгуева имеют подстилочно-торфяный горизонт именно такой мощности. При мощности более 5 см подстилочно-торфяный горизонт по свойствам больше похож на торфяный: плотный, темный, мокрый.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Авторами исследовано несколько районов Колгуева и выявлено, что в них распространены почвы с криометаморфическим горизонтом. При этом они встречаются на мелкоземистых породах практически любого гранулометрического состава, за исключением песков.

Наиболее широко представлен в почвенном покрове тип собственно криометаморфических почв. Они отличаются потерей структуры в верхнем горизонте. Глеевые подтипы криометамор-фических почв, а также глееземы криометаморфические на изученных территориях встречались ограничено. Первые – только в составе микроструктур. Среди последних выделяется группа глее-земов криометаморфических торфянистых с торфяным горизонтом мощностью около 10 см. В нескольких разрезах на востоке острова нами были описаны перегнойно-криометаморфические почвы. В центральной части острова автоморфные позиции плакоров занимают почвы с ярко выраженным альфегумусовым горизонтом, которые были нами выделены в новый тип подбуров криометамор-фических. Выявленное разнообразие почв уточняет ареалы их распространения и дает материал для уточнения представлений о географии почвенных процессов.

В некоторых разрезах нами были описаны переувлажненные криометаморфические почвы с водопрочной структурой, которая также характеризовалась более плотной и сухой внутрипедной массой. Последнее может быть следствием сепарации гранулометрических фракций. Было установлено, что криогенная структура в почвах может различаться по наличию постшлировой текстуры, степени округлости агрегатов, однородности, наличию скелетан, водопрочности. Следовательно, описание структуры необходимо давать наиболее подробное, так как она может нести информацию о еще не выявленных закономерностях и процессах.

Список литературы Разнообразие почв острова Колгуев с криометаморфическими горизонтами

- Ананко Т.В., Герасимова М.И., Савицкая Н.В. Таежные глееводифференцированные почвы на почвенной карте РСФСР масштаба 1: 2.5 млн в системе классификации почв России 2004 г. // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2022. Вып. 113. С. 5-30. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2022-113-5-30.

- Атлас Арктики. М.: ГУГК, 1985. 204 с.

- Горячкин С.В. Почвенный покров севера (структура, генезис, экология, эволюция). М.: ГЕОС, 2010. 414 с.

- Горячкин С.В., Водяницкий Ю.Н., Конюшков Д.Е., Лесовая С.Н., Мергелов Н.С., Титова А.А. Биоклиматические и геогенные проблемы географии почв северной Евразии // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2008. № 62. С. 48-68.

- Журавлев В.А., Кораго Е.А., Костин Д.А., и др. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1: 1 000 000 (третье поколение). Серия Северо-Карско-Баренцевоморская. Лист R39, 40 - о. Колгуев - прол. Карские Ворота. Объяснительная записка. СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2014. 405 с.

- Игнатенко И.В. Почвы восточно-европейской тундры и лесотундры. М.: Наука, 1979. 280 с.

- Классификация и диагностика почв России / Л.Л. Шишов, В.Д. Тонконогов, И.И. Лебедева, М.И. Герасимова. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с.

- Почвоведение / Под ред. В.А. Ковды, Б.Г. Розанова. Ч. 1. Почва и почвообразование / Г.Д. Белицина, В.Д. Васильевская, Л.А. Гришина и др. М.: Высш. шк., 1988. 400 с.

- Лавриненко О.В., Матвеева Н.В., Лавриненко И.А. Предварительные итоги классификации растительности восточноевропейских тундр и новый класс для зональных местообитаний // Биология растений и садоводство: теория, инновации. 2016. № 143. С.95-105.

- Ливеровский Ю.А. Почвы тундр Северного Края. Л.: Изд-во АН СССР, 1934. 112 с.

- Лобков В.А., Шматова А.Г. Литолого-геоморфологические закономерности дифференциации почвенного покрова восточной части острова Колгуев // Рельеф и четвертичные образования Арктики, Субарктики и Северо-Запада России. 2022. Вып. 9. С. 160-166. https://doi.org/10.24412/2687-1092-2022-9-160-166.

- Пастухов А.В. О генезисе и классификационном положении автоморфных почв на покровных суглинках в микроэкотоне тундралесотундра // Вестник Санкт-петербургского университета. 2008. Сер. 3. № 3. С. 117-126.

- Пастухов А.В., Забоева И.В. Почвы экотона лесотундры // Вестник ИБ. 2010. № 2. С. 5-10.

- Полевой определитель почв. М.: Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева, 2008. 182 с.

- Розанов Б.Г. Морфология почв. М.: Изд-во МГУ, 1983. 320 с.

- Русанова Г.В., Денева С.В., Канев В.В. Почвы северо-запада Большеземельской тундры (бассейн р. Ортины) // Почвоведение. 2004. № 7. С. 792-803.

- Русанова Г.В. Шахтарова О.В. Структурная организация и профильная дифференциация веществ в автоморфных почвах юговостока Большеземельской тундры // Вестник Томского университета. Биология. 2012. № 3(19). С. 18-32.

- Русанова Г.В., Шахтарова О.В. Особенности автоморфного почвообразования в ландшафтах Большеземельской тундры // Известия Коми НЦ УрО РАН. 2013. № 3(15). С. 27-34.

- Теория и практика химического анализа почв / Под ред. Л.А. Воробьевой. М.: ГЕОС, 2006. 400 с.

- Тонконогов В.Д., Горячкин С.В., Пастухов А.В. Основные типы профилей тундровых суглинистых почв европейского северо-востока // Материалы IV Съезда Докучаевского общества почвоведов. “Почвы - национальное достояние России”. Новосибирск: “Наука-Центр”, 2004. Кн. 2. 223 с.

- Тонконогов В.Д., Пастухов А.В., Забоева И.В. О генезисе и классификационном положении автоморфных почв на покровных суглинках северной тайги Европы // Почвоведение. 2006. № 1. С. 29-36.

- Тонконогов В.Д. Автоморфное почвообразование в тундровой и таежной зонах Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнин. М.: Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева, 2010. 304 с.

- Van Vliet‐ Lanoë B., Fox C.A. Frost action // Interpretation of micromorphological features of soils and regoliths. Elsevier, 2018. P. 575-603. https://doi.org/10.1016/C2014-0-01728-5.