Разнообразие травяно-кустарничкового яруса березовых лесов Тебердинского заповедника и природного парка "Верхний Гуниб"

Автор: Кессель Д.С., Щукина К.В., Абдурахманова З.И., Гаджиатаев М.Г., Шильников Д.С.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Рубрика: Оригинальная статья

Статья в выпуске: 3 т.13, 2019 года.

Бесплатный доступ

Исследованы сообщества с доминированием Betula litwinowii Doluch в Тебердинском заповеднике (Карачаево-Черкесия) и природном парке «Верхний Гуниб» (Дагестан). Проведена оценка травяно-кустарничкового яруса для пяти групп сообществ высокогорных березняков с использованием индексов Менхиника, Маргалефа, Шеннона, Симпсона, индекса выравненности Шеннона-Уивера и индекса доминирования, отражающих разные аспекты биоразнообразия. Проведено сравнение полученных показателей выравненности травяно-кустарничкового яруса горных березняков изученных районов Северного Кавказа с литературными данными. Показано, что величины индексов Менхиника и Маргалефа демонстрируют больший разброс средних значений. При высоком видовом богатстве индексы Симпсона и Шеннона имеют средневысокие значения. Определены индексы, дающие возможность наиболее объективно оценить уровень биоразнообразия в сообществах горных березняков, позволяющие сравнивать синтаксоны этих сообществ.

Березовые леса, тебердинский заповедник, гунибское плато, индексы биоразнообразия

Короткий адрес: https://sciup.org/148314653

IDR: 148314653 | УДК: 581.526.425 | DOI: 10.24411/2072-8816-2019-10051

Текст научной статьи Разнообразие травяно-кустарничкового яруса березовых лесов Тебердинского заповедника и природного парка "Верхний Гуниб"

Березовые леса субальпийского пояса северного макросклона Большого Кавказа, как правило, приурочены к склонам северных экспозиций (северные, северо-восточные, северо-западные), преимущественно с большим уклоном. Доминантами этих лесов являются Betula litwinowii Doluch.1, B. raddeana Trautv. и B. pendula L. В Дагестане наиболее крупные массивы березовых лесов расположены в верховьях рек Андийское Койсу и Аварское Койсу. В остальных районах Дагестана березовые леса встречаются небольшими участками на северных склонах, на высотах 1500–2500 м, поднимаясь несколько выше сосновых лесов (Чиликина, Шифферс, 1962). В Тебердинском заповеднике максимальный предел распространения лесной растительности достигает высоты 2500–2550 м н.у.м. (Кононов, 1957). Березовое криволесье час- то образует верхнюю границу лесов в сочетании с зарослями Rhododendron caucasicum Pall.

Работы по изучению субальпийских березняков выполнялись еще в советский период (Гроссгейм, 1948, Шифферс, 1953, Долу-ханов, 1956, Кононов, 1957, Суджашвили, 1957, Тумаджанов, 1960, Голгофская, 1967, Махатадзе, Урушадзе, 1972). Имеющаяся информация об этих растительных сообществах требует актуализации вследствие протекающих в растительном покрове естественных динамических процессов, а также перемен, связанных с антропогенным влиянием и с изменением климата.

Целью данной работы является определение уровня биоразнообразия травянокустарничкового яруса березняков Тебер-динского заповедника (Карачаево-Черкесия) и природного парка «Верхний Гуниб»

(Дагестан) с применением стандартных индексов; выбор показателей, позволяющих наиболее объективно сравнивать синтаксоны горных березняков. В задачи исследования входило сравнение значений индексов биоразнообразия, вычисленных для описанных нами сообществ с доминированием Betula litwinowii , а также сопоставление полученных показателей с имеющимися литературными данными. Это позволит определить порядок величин значений индексов и возможности их использования при сравнении сообществ березняков.

В Тебердинском заповеднике березовые леса представлены двумя типами:

-

1) березовые криволесья на верхней границе субальпийского пояса. Состав древостоя криволесий преимущественно монодо-минантный ( Betula litwinowii ), береза представлена многоствольной формой;

-

2) березняки, встречающиеся небольшими участками на месте нарушений в лесном поясе. Береза представлена одноствольной и многоствольной формами. Доминирует Betula litwinowii . В качестве примеси присутствуют Abies nordmanniana (Steven) Spach, Acer trautvetteri Medw., Alnus incana (L.) Moench, Picea orientalis (L.) Link, Pinus ko-chiana Klotzsch ex K. Koch, Populus tremula L., Sorbus aucuparia L.

Березовые леса с доминированием Betula litwinowii Гунибского плато являются вторичными, сменившими коренные на вырубках и в результате зарастания заброшенных сельскохозяйственных земель. Встречаются одноствольные и многоствольные формы. Единично в первом ярусе древостоя встречаются Pinus kochiana , Carpinus orientalis Mill., Sorbus aucuparia , Fraxinus excelsior L., Pyrus caucasica Fed., Salix caprea L., Tilia cordata Mill.

Материалы и методы

Исследования проведены в 2017-2018 гг. в Тебердинском заповеднике (долины рек Алибек, Домбай-Ульген, Гоначхир, Аманауз), а также на Гунибском плато, в окрестностях экспериментальной базы Горного ботанического сада ДНЦ РАН (Дагестан). Геоботанические описания выполнены по стандартной методике на пробных площадях (ПП) размером 20×20 м. (Ипатов, Мирин, 2008). Учитывались высота над уровнем моря, крутизна и экспозиция склонов. Всего выполнено 24 геоботанических описания березовых лесов в Тебердинском заповеднике и 23 – в природном парке «Верхний Гуниб».

Все описанные сообщества разделены на группы. К одной группе отнесены фитоценозы, сходные по составу доминантов древесного и травяно-кустарничкового ярусов; также учтено сходство группы менее обильных видов. Количество материала недостаточно для выделения валидных синтаксонов, однако большинство описанных нами сообществ можно отнести к ассоциациям, встречающимся как на Северном, так и на Южном макросклонах Кавказа, выделенным ранее (Тумаджанов, 1960, Квачакидзе, 1979 и др.). Для анализа в данной работе использована часть собранного материала, отобраны группы сообществ, представленные бόльшим количеством описаний: из Тебердинского заповедника – 8 описаний березняков лесновейниковых и 4 – аконитовых; с Гунибского плато – 10 описаний березняков белоосочковых, 3 – валериановый, 3 – коротконожковых.

Условия произрастания изученных горных березняков различаются (табл. 1).

Диапазон высот, на которых сделаны описания – 1510–1960 м н.у.м. на территории природного парка «Верхний Гуниб» и 1880– 2260 м н.у.м. – в Тебердинском заповеднике (табл. 2). Таким образом, на сходных высотных уровнях березняки описаны на уровне от 1880 до 1960 м. Отличается экспозиция склонов, которую занимают описанные сообщества Betula litwinowii . На территории природного парка «Верхний Гуниб» – это склоны северной и северо-восточной экспозиции, тогда как в Тебердинском заповеднике описания выполнены, большей частью, на склонах южной экспозиции.

Таблица 1. Характеристика районов исследования

Table 1. Characteristics of the research areas

|

Характеристика |

Гунибское плато (Акаев и др., 1996) |

Тебердинский заповедник (Официальный сайт..., 2019; Елумеева и др., 2007) |

|

Почвообразующие породы |

карбонатные среднеюрские мергели и песчаники |

кислые магматические и метаморфические породы и ледниковые и аллювиальные отложения |

|

Климат |

континентальный |

суббореальный, умеренный |

|

Среднегодовая температура воздуха |

+7,7° С |

+6,7° С (+4,0° С) |

|

Среднегодовое количество осадков |

680 мм |

782,2 мм (1797,2 мм) |

|

Период максимального выпадения осадков |

июнь–июль |

июнь, октябрь |

|

Количество солнечных дней в году |

310 |

255 |

Примечание . Для Тебердинского заповедника приведены данные двух метеостанций: ГМС «Теберда», 1313 м н.у.м., в скобках – ГМС «Северный Клухор», 2127 м н.у.м.

Таблица 2. Характеристика описанных сообществ

Table 2. Characteristics of the described communities

|

Фитоценоз |

Высота н.у.м. (м) |

Экспозиция |

Число видов на ПП |

Сомкнутость древостоя |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

22Car |

1501 |

С |

38 |

0,4 |

|

21Car |

1578 |

С |

30 |

0,6 |

|

20Car |

1633 |

ССВ |

41 |

0,3 |

|

7Car |

1674 |

СВ |

35 |

0,3 |

|

8V |

1715 |

С |

28 |

0,5 |

|

9Car |

1724 |

СВ |

43 |

0,6 |

|

16Car |

1725 |

С |

34 |

0,4 |

|

3Car |

1726 |

С |

30 |

0,4 |

|

5V |

1767 |

ССЗ |

34 |

0,8 |

|

6V |

1782 |

С |

33 |

0,5 |

|

11B |

1795 |

СВ |

31 |

0,6 |

|

15B |

1829 |

СВ |

34 |

0,5 |

|

1Car |

1868 |

В |

36 |

0,8 |

|

9A |

1880 |

С |

56 |

0,7 |

|

13A |

1881 |

Ю |

39 |

0,6 |

|

14B |

1886 |

СВ |

35 |

0,7 |

|

4A |

1900 |

Ю |

39 |

0,6 |

|

13Car |

1910 |

З |

30 |

0,5 |

|

2Cl |

1937 |

Ю |

37 |

0,5 |

|

10Cl |

1940 |

Ю |

64 |

0,5 |

|

16Cl |

1959 |

Ю |

26 |

0,1 |

Окончание таблицы 2

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

12Car |

1961 |

С |

36 |

0,5 |

|

12A |

1972 |

Ю |

32 |

0,8 |

|

11Cl |

1986 |

Ю |

47 |

0,5 |

|

19Cl |

2219 |

Ю |

24 |

0,8 |

|

20Cl |

2220 |

ЮЮВ |

35 |

0,5 |

|

17Cl |

2241 |

Ю |

30 |

0,9 |

|

18Cl |

2260 |

Ю |

33 |

0,8 |

Примечание . Цветом выделен диапазон высот, общий для тебердинских и гунибских березняков. Фитоценозы: 5V, 6V, 8V – березняк валериановый, 11B, 14B, 15B – березняк коротконожковый, 1Car, 3Car, 7Car, 9 Car, 12Car, 13Car, 16Car, 20–22Car – березняк белоосочковый, 4A, 9А, 12A, 13A – березняк аконитовый, 2Cl, 10Cl, 11Cl, 16– 20Cl – березняк лесновейниковый. ПП – пробная площадь

Индексы биоразнообразия вычислены в программе PAST ver. 1.52 (Hammer et al., 2001). Анализировались списки видов сосудистых растений травяно-кустарничкового яруса. Использовались следующие индексы: Менхиника (Menhinick – DMn) и Маргалефа (Margalef – DMg), Шеннона (Shannon – Н), Симпсона (1–D), выравненности Шеннона-Вивера (Evenness H´/lnS) и индекс доминирования (Dominance – D) (Мэгарран, 1992; Лебедева и др., 2002).

Характеристика выделенных

ГРУПП СООБЩЕСТВ

Группа березняк белоосочковый. В сообществах этой группы в травянокустарничковом ярусе доминирует Carex alba Scop. Этот вид предпочитает хорошо дренированные карбонатные почвы на облесенных скалистых, большей частью известняковых склонах, на обнажениях известняка; также встречается на возвышенностях и в лесном поясе гор (Флора СССР, 1935; Плантари-ум…, 2007–2019). Содоминантами являются Astrantia major L., Campanula collina Sims, Cicerbita racemosa (Willd.) Beauverd, Trifolium ambiguum M. Bieb., Brachypodium syl-vaticum (Huds.) P. Beauv., Calamagrostis arundinacea (L.) Roth, Betonica macrantha K. Koch. Среднее проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса – 47% (от 20 до 80%). В этом ярусе постоянно присутствуют Pyrethrum roseum (Adams) M. Bieb., Galium valantioides M. Bieb., Poa pratensis L., Carum alpinum (M. Bieb.) Benth. et Hook. f., Cruciata glabra (L.) Ehrend., Ranunculus caucasicus M. Bieb., Primula macrocalyx Bunge, Platan-thera chlorantha (Custer) Rchb., Alchemilla tephroserica (Buser) Juz., Primula cordifolia Rupr., Taraxacum officinale Wigg., Rubus saxa-tilis L., Chaerophyllum aureum L., Asperula molluginoides (M. Bieb.) Rchb., Lilium monadelphum M. Bieb. Проективное покрытие мохово-лишайникового яруса в среднем 18% (5–25%). В древостое доминирует Betula litwinowii, лишь во втором ярусе древостоя изредка единично встречаются Betula radde-ana, Salix caprea, Pinus kochiana, Carpinus orientalis. В подросте также единично отмечены Pinus kochiana, Carpinus orientalis, Sorbus aucuparia, Fraxinus excelsior. Подлесок не выражен, представлен одиночными экземплярами различных видов шиповника (Rosa oxyodon Boiss., R. canina L., R. spinosissima L.), Juniperus oblonga Bieb., Cotoneaster integerrimus Medik.

Сообщества этой группы описаны нами на Гунибском плато на северных, северозападных и северо-восточных склонах крутизной от 20 до 50° (в среднем 33°), на участках склонов со значительной пастбищной нагрузкой. Почвы под этими сообществами сравнительно сухие, как правило, маломощные.

Группe березняк коротконожковый можно рассматривать как вариант широко распространенного березняка злаковоразнотравного (Betuletum herbosum)

(Буш Н., Буш Е., 1936; Тумаджанов, 1938; Долуханов, 1946; Махатадзе, Урушадзе, 1972; Квачакидзе, 1979). В травяном ярусе доминирует Brachypodium sylvaticum , содоминан-тами являются Calamagrostis arundinacea , Rubus saxatilis . Среднее проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса – 53% (от 40 до 75%). С высоким постоянством встречаются Chaerophyllum aureum , Geranium syl-vaticum L. Campanula glomerata L., Lathyrus cyaneus (Steven) K. Koch.

Сообщества этой группы приурочены к склонам северо-восточной экспозиции. Крутизна склона 20°. Все описания сообществ этой группы выполнены на территории экспериментальной научной станции Горного ботанического сада Дагестанского ФИЦ РАН, где выпас отсутствует.

Группу березняк валериановый , как и предыдущую группу, можно рассматривать в качестве варианта березняка разнотравного (Betuletum herbosum) (Буш Н., Буш Е., 1936; Тумаджанов, 1938; Долуханов, 1946; Маха-тадзе, Урушадзе, 1972; Квачакидзе, 1979). В сообществах этой группы основным доми-нантом травяно-кустарничкового яруса является Valeriana tiliifolia Troitsky, содоминанта-ми – Carex alba , Chaerophyllum aureum , As-trantia major . Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса – 63 % (от 60 до 70%). Среди константных видов отмечен целый ряд видов, приуроченных к скальным местообитаниям: Galium valantioides , Carum alpinum , Vicia abbreviata Fisch. ex Spreng., Ranunculus oreophilus M. Bieb., R. caucasicus M. Bieb., Alchemilla tephroserica . Сообщества группы приурочены к довольно влажным, склонам северной экспозиции, крутизной в среднем 40° (от 30 до 45°). Почвы под этими сообществами маломощные и средней мощности (до 45 см). Встречаются выходы скальных пород.

Группа березняк лесновейниковый соответствует широко распространенной ассоциации Betuletum calamagrostiedosum arun-dinaceae (Буш Н., Буш Е., 1936; Квачакидзе, 1979; Гулисашвили и др., 1975). Доминантом в этих сообществах является Calamagrostis arundinacea, содоминантами – Geranium syl-vaticum, Melica nutans L. Постоянно присутствуют Poa nemoralis L., Lilium kesselrin-gianum Miscz., Dactylis glomerata L. Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса – 70% (от 50 до 85%). Описанные нами сообщества приурочены к склонам южной экспозиции с маломощными почвами, сравнительно сухим и хорошо освещенным, с крутизной склона в среднем 8° (от 0 до 30°).

Группу березняк аконитовый можно рассматривать как вариант ассоциации Betuletum altherbosum (березняк высокотравный), выделявшейся в разных районах северного и южного макросклонов Кавказа (Буш Н., Буш Е., 1936; Махатадзе, Попов, 1965; Квачакидзе, 1979 и др.). Доминантом в сообществах этой группы является Aconitum orientale Mill., содоминантами – Campanula latifolia , Geranium sylvaticum , Milium effusum L . Постоянно встречаются Myosotis sylvatica (Ehrh.) Hoffm., Galium odoratum (L.) Scop., Heracleum asperum (Hoffm.) Bieb., Dactylis glomerata . Проективное покрытие травянокустарничкового яруса – 56% (от 40 до 75%). Сообщества этой группы описаны на склонах южной экспозиции, крутизной в среднем 35° (от 30 до 45°). Встречаются в нижней части субальпийского пояса на влажных почвах.

Результаты и обсуждение

Вычисление индексов является неотъемлемой частью ценотического анализа, позволяет объективно оценить разнообразие, сравнивать растительные ассоциации друг с другом, а также применяется с целью мониторинга и определения природоохранного статуса сообществ. Большинство различий между индексами, измеряющими биоразнообразие, связано со степенью учета вырав-ненности и видового богатства. Видовое богатство (species richness) является наиболее очевидным показателем видового разнообразия и одним из важнейших признаков сообщества, под которым понимается число видов на единицу площади в сообществе (S – от species). Применяются также индексы, при- званные нивелировать ошибку «недовыявле-ния». Например, индексы видового богатства Менхиника и Маргалефа основаны на соотношении числа выявленных в сообществе видов (S) и общего числа особей всех видов (N) (Алексанов, 2017).

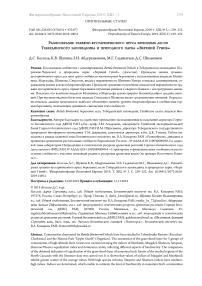

Травяно-кустарничковый ярус рассматриваемых березняков характеризуется высоким видовым богатством (в среднем – 36 видов для пробной площади) (табл. 1). Несколько выше видовое богатство в березняках Тебер-динского заповедника – 39, тогда как в сообществах Гунибского плато оно составляет лишь 34 вида. Там же наблюдается максимальная видовая насыщенность (количество видов для одного геоботанического описания): 64 вида сосудистых растений в березняке лесновейниковом и 56 – в высокотравном. В то же время, березняки Тебердинского заповедника отличаются значительным колебанием числа видов: минимальные величины видовой насыщенности также получены в березняках лесновейниковых (24 и 26 видов). Видовое богатство гунибских березняков гораздо стабильнее, что подтверждается индексами Менхиника и Маргалефа (рис. 1).

Рис. 1. Значение индексов Менхиника, Маргалефа и Шеннона для сообществ исследованных березняков

Fig. 1. The value of Menhinick's, Margalef's and Shannon's indices for the investigated birch communities

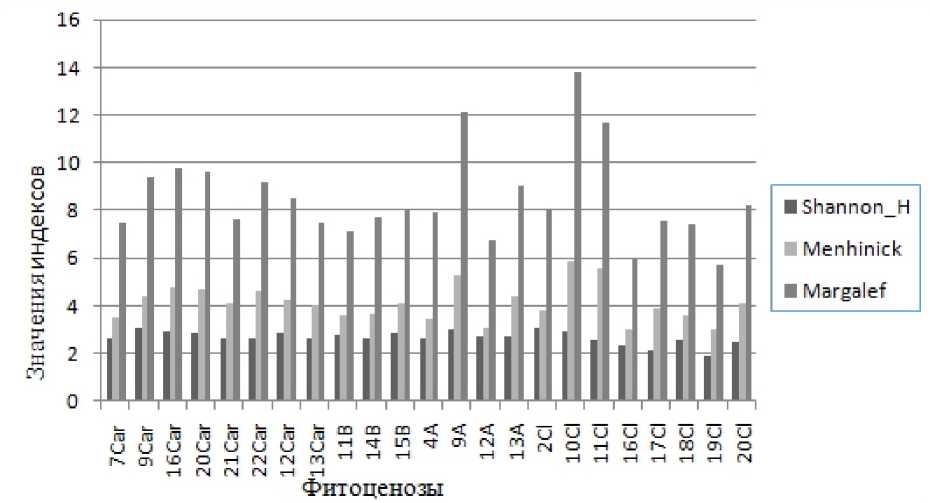

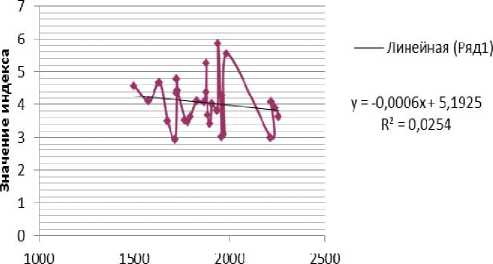

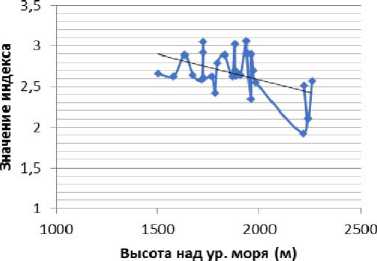

При различии в условиях произрастания, показатели видового разнообразия сообществ демонстрируют некоторые общие закономерности по отношению к экологическим условиям. Индексы Менхиника и Мар-галефа, уменьшаются с высотой н.у.м. и со сменой экспозиции с северной на южную (рис. 2). Эти индексы более чувствительны к численности отдельных видов растений, но не учитывают их выравненность. Кроме того, они полностью зависят от объема выборки (Андреев, 2002). Наименьшие средние значения эти индексы демонстрируют в березняках валериановых и коротконожковых (табл. 3).

Индекс Менхиника

Рис. 2. Изменение индексов Мехника и Маргалефа с высотой над уровнем моря

Fig. 2. The change in indices of Menchinick and Margalef with a change in height above sea level

Высота надур. моря

Таблица 3. Средние значения индексов для рассматриваемых групп сообществ

Table 3. Average values of indices for the considered groups of communities

|

Группы сообществ Индексы |

Березняк валериановый |

Березняк коротконож-ковый |

Березняк белоосоч-ковый |

Березняк лесновейниковый |

Березняк аконитовый |

|

Среднее число видов |

32 |

33 |

35 |

37 |

42 |

|

Менхиника |

3,31 |

3,81 |

4,29 |

4,12 |

4,05 |

|

Маргалефа |

6,90 |

7,62 |

8,71 |

8,54 |

8,95 |

|

Шеннона |

2,55 |

2,77 |

2,76 |

2,50 |

2,77 |

|

Симпсона |

0,84 |

0,89 |

0,88 |

0,82 |

0,89 |

|

Доминирования |

0,16 |

0,14 |

0,12 |

0,18 |

0,11 |

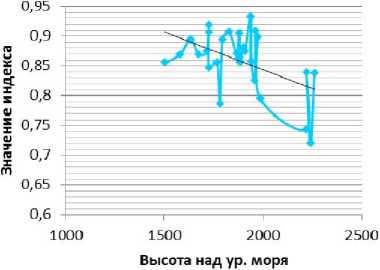

Рис. 3. Изменение индексов Шеннона и Симпсона с высотой над уровнем моря

Fig. 3. The change in indices of Shannon and Simpson with a change in height above sea level

Индекс Симпсона

у = -0.0001Х+ 1,0978 R2 = 0,2435

----Линейная (Ряд1)

Еще резче с высотой падают индексы Шеннона и Симпсона (рис. 3). Считается, что первый придает большее значение редким видам и видам средних рангов, а второй – обычным (Андреев, 2002; Лебедева и др., 2002).

Индекс Симпсона варьирует от 0 до 1 и также называется «вероятность межвидовых встреч» или индекс полидоминантности Симпсона. Эта мера очень чувствительна к присутствию в выборке наиболее обильных видов, но слабо зависит от видового богатства (Алексанов, 2017). Индекс Симпсона демонстрирует довольно высокое среднее значение: 0,85, что может свидетельствовать о значительной роли обычных видов в сложении травостоя рассматриваемых березняков и их полидоминантности. При этом, средние значения данного индекса для отдельных групп сообществ имеют очень близкие величины (табл. 2).

Индекс Шеннона является самой популярной мерой видового разнообразия (Андреев, 2002; Бондаревич, Коцюржинская, 2014; Букша и др., 2014; Черненькова, 2014), определяет видовое богатство: чем больше его значения, тем выше видовое разнообразие сообщества. Для изученных березняков индекс Шеннона в среднем оказался равен 2,67 (для дагестанских – 2,61, для тебердин-ских – 2,77). Индекс Шеннона обычно варьирует в пределах от 1,5 до 3,5, но может доходить до 5 (Алексанов, 2017). В изученных сообществах с Betula litwinowii он имеет, таким образом, средние значения показателя. Для сравнения: для дубрав из Q. mongolica Fisch. ex Ledeb. российского Дальнего Востока индекс Шеннона составил (в среднем также по пяти ассоциациям) – 2,23 (Прилуцкий, 2003). Для похожих дубрав (Q. mongolica) Забайкалья среднее значение индекса – 2,61 (Бонда-ревич, Коцюржинская, 2014). Для дубняков (Q. robur L.) Харьковской области – 2,02 (Букша и др., 2014). Высокие значения индекса Шеннона характерны для синтаксонов с высоким видовым богатством. Например, для вторичных лугов Центрально-Лесного заповедника индекс Шеннона колеблется в пределах: 3–3,7 (Бородулина, Чередниченко, 2017). А неморальные и луговые березняки (Betula pendula, B. pubescens) заповедника «Калужские Засеки» демонстрируют вели- чину индекса от 4,4 до 5,1 (Ханина и др., 2016).

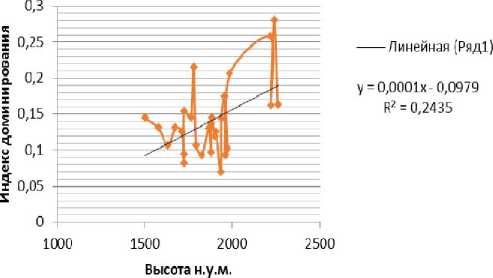

Индекс доминирования – величина, обратная индексу полидоминантности Симпсона (Андреев, 2002). Средние его значения для групп сообществ ожидаемо невысоко

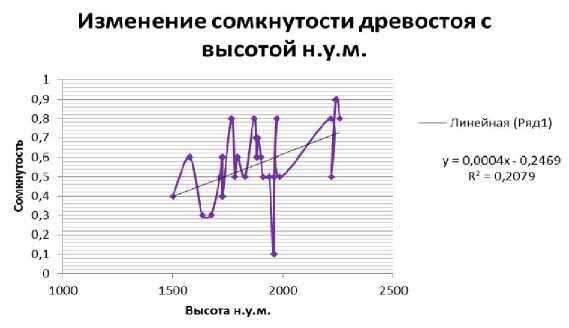

(табл. 2), что свидетельствует о полидоминантности большинства исследованных сообществ. Индекс доминирования для рассматриваемых сообществ, вслед за сомкнутостью древесного полога, показывает тренд на увеличение с ростом высоты н.у.м. (рис. 4).

Индекс доминирования

Рис. 4. Изменение индексов доминирования и сомкнутости древостоя с высотой над уровнем моря Fig. 4. Change of indices of dominance and density of a stand with change of height above sea level

Это, вероятно, связано с расположением березняков с доминированием в травянокустарничковом ярусе Calamagrostis arun-dinacea , как более сильного эдификатора (табл. 1), на участках с бόльшими значениями высот н.у.м.

Помимо видового богатства, видовое разнообразие определяется выравненностью (evenness) – равномерностью распределения видов по их обилию в сообществе. Это один из немногих точных показателей структуры сообщества и важный компонент видового разнообразия (Мэгарран, 1992). Выравнен-ность – показатель плотности вида и его положения в структуре доминирования (Логи- нова, Лопух, 2011). Выравненность может свидетельствовать о том, как складываются отношения конкуренции и благоприятствования между видами в условиях конкретных местообитаний (Василевич, 2014).

Обследованным горным березнякам свойственны сравнительно невысокие значения выравненности при относительно небольшом покрытии доминирующего вида. Сравнение видового разнообразия изученных горных березняков Кавказа и березняков Северо-Запада Европейской России (Василевич, Кес-сель, 2017) показывает, что значения вырав-ненности выше в равнинных сообществах (табл. 4).

Таблица 4. Видовое разнообразие сообществ березовых лесов

Table 4. The species diversity of communities of birch forests

|

Сообщества |

Число видов |

Сомкнутость крон, % |

Выравненность |

|

Березняк таволговый (Василевич, Кессель, 2017) |

21 |

64 |

0,49 |

|

Березняк лесновейниковый (Василевич, Кессель, 2017) |

25 |

62 |

0,58 |

|

Березняк олуговелый (Василевич, Кессель, 2017) |

29 |

64 |

0,69 |

|

*Березняк валериановый |

32 |

62 |

0,41 |

|

*Березняк коротконожко-вый |

33 |

60 |

0,49 |

|

*Березняк лесновейниковый |

37 |

58 |

0,37 |

|

*Березняк белоосочковый |

37 |

48 |

0,38 |

|

*Березняк высокотравный |

42 |

68 |

0,39 |

Примечание : знаком * отмечены горные березняки из Betula litwinowii . В таблице приведены средние значения показателей

Выравненность луговых и неморальных березняков заповедника «Калужские Засеки» еще больше: 0,9–0,91 (Ханина и др., 2016). Число видов, напротив, больше в горных березняках. Это означает, что при столь значительном общем видовом богатстве березняков с доминированием березы Литвинова, наблюдаемое разнообразие ниже возможного для этих сообществ.

В ряде работ показано, что значения индексов разнообразия коррелируют друг с другом, поскольку используют из биологических выборок сходную информацию (Лебедева и др., 2002; Букша и др., 2014). Это можно видеть и на примере индексов разнообразия, рассчитанных нами для березняков из Betula litwinowii . Сходным образом меняются попарно индексы Менхиника и Маргалефа (табл. 3, рис. 2), а также индексы Симпсона и Шеннона (табл. 3, рис. 3). Первые сильнее реагируют на величину видового богатства, вторые, явственнее, – на изменение условий (в нашем случае, высоты н.у.м. и экспозиции).

Заключение

Проведено сравнение индексов, отражающих различные аспекты биоразнообразия, для пяти групп сообществ горных березовых лесов, описанных в Тебердинском заповеднике и природном парке «Верхний Гу- ниб». Величины индексов Менхиника и Мар-галефа, чутко реагируя на количество видов в описании, варьируют сильнее и демонстрируют больший разброс средних значений. При достаточно высоком видовом богатстве индексы Симпсона и Шеннона имеют средневысокие значения. Выравненность травяно-кустарничкового яруса исследованных горных сообществ невелика и ниже таковой для равнинных березовых лесов Северо-Запада РФ. Возможные причины этого явления – разнообразие местообитаний, которое выражается, в основном, в высоком разнообразии микроклиматических условий, различиях в мощности и степени увлажнения почвы, следствием чего является пестрота напочвенного покрова и полидоминантность травяно-кустарничкового яруса.

Индексы Менхиника и Маргалефа демонстрируют большую стабильность величины видового разнообразия гунибских березняков по сравнению с тебердинскими.

Индексы Шеннона и Симпсона близки по смыслу, поэтому для сравнения синтаксонов, в зависимости от имеющейся выборки, можно использовать тот индекс, который демонстрирует более выраженную реакцию на изменение определенного фактора (количество редких или обычных видов, изменение экото- пических условий). Однако, учитывая, что индекс Шеннона чаще используется исследователями, в большинстве случаев целесообразно рассчитывать именно его, чтобы иметь больше вариантов для сравнения.

Значения индекса доминирования больше в тебердинских березняках. Индекс доминирования будет полезен при сравнении больших массивов данных для выявления синтак-сонов, в сообществах которых присутствуют сильные эдификаторы.

Список литературы Разнообразие травяно-кустарничкового яруса березовых лесов Тебердинского заповедника и природного парка "Верхний Гуниб"

- Акаев Б.А., Атаев З.В., Гаджиев Б.С. 1996. Физическая география Дагестана. Махачкала: Школа. 384 с.

- Алексанов В.В. 2017. Методы изучения биологического разнообразия. Калуга. 70 с.

- Андреев А.В. 2002. Оценка биоразнообразия: мониторинг и экосети. Кишинев. 168 с.

- Беднова О.В. 2009. Структурное разнообразие лесных биогеоценозов как параметр лесоэкологического мониторинга городских охраняемых природных территорий. Лесной Вестник. Сер. Биология. № 5. С. 182-190.

- Бондаревич Б.А. Коцюржинская Н.Н. 2014. Использование индексов биоразнообразия для оценки флоры дубняков Восточного Забайкалья. Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии. ХIII Международ. науч.-практич. конф. Барнаул. С. 40-43.