Разновозрастные почвы археологических памятников лесостепного Зауралья

Автор: Кунгурцев Андрей Яковлевич, Сулейманов Руслан Римович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 2-1 т.19, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты исследований почв земляных оборонительных (фортификационных) сооружений, расположенных в Лесостепном Зауралье на территории Курганской области. В хронологическом ряду разновозрастных почв насыпи валов обнаружено изменение во времени основных физико-химических характеристик. Установлено влияние почв насыпи на погребенные почвы. Установлено время, необходимое для восстановления признаков почвенного компонента экологической системы. В целом, исследуемые разновозрастные почвы археологических памятников Лесостепного Зауралья по основным признакам еще не достигают показателей фоновой почвы.

Почвообразование, экология почв, хронологический ряд земляной вал, археологический памятник

Короткий адрес: https://sciup.org/148205095

IDR: 148205095 | УДК: 631.487

Текст научной статьи Разновозрастные почвы археологических памятников лесостепного Зауралья

Почва – незаменимый компонент экологической системы. Частичное или полное разрушение почвенного покрова ведет к потере равновесия экологической системы и утрате, наиболее важного для человека ее свойства – плодородия. Практически почва способна к самовосстановлению, но по теоретическим представлениям формирование устойчивых свойств почвы, ее приближение, по основным параметрам, к состоянию зрелой почвы, должно занимать для разных типов почв от 103 до 104 лет [26, 11, 22].

В связи с этим представляет интерес установление времени, необходимого для восстановления почвенного компонента экологической системы. В качестве объектов могут быть использованы почвы, возраст которых определен: почвы горнодобывающей промышленности [17], почвы островных монастырей [27], почвы театра военных действий [6, 8, 30], палеопочвы [12, 24, 25], почвы курганных захоронений [4, 23], почвы, сформировавшиеся на каменных блоках стен и башен древних крепостей [28, 13], почвы древних укрепленных поселений [18, 21].

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Поскольку в настоящее время оборонительные (фортификационные) сооружения относятся к числу слабоизученных объектов, как в археологическом и историко-культурном, так

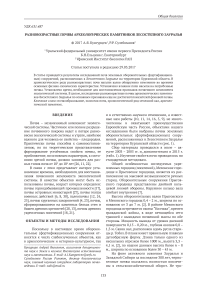

и в естественно-научном отношении, а известные нам работы [10, 11, 14, 16, 5, 9]. не многочисленны и охватывают преимущественно Европейскую часть России, объектами нашего исследования были выбраны почвы земляных оборонительных (фортификационных) сооружений, расположенных в Лесостепном Зауралье на территории Курганской области (рис. 1).

Сбор материала проводился в июле – августе 2003 – 2005 гг. и, дополнительно в 2015 г. (табл. 1). Изучение свойств почв проводилось по стандартным методикам.

Общей особенностью исследуемых укрепленных городищ (поселений), Мехонское городище и Прыговское городище, является их расположение на мысовой возвышенности речных стариц. Оборонительные сооружения Прыгов-ского городища представлены двойной кольцевой линией обороны. Наружное кольцо вала огибает внутреннее [7].

Высота оборонительных валов Прыговского и Мехонского городищ 0,4 – 2 м., ширина по основанию от 3 до 7 м. [2]. В районе Мехонского городища встречаются окопы “Колчака”, времен гражданской войны, в виде ветвящейся сети траншей с выкидами почвенной массы по обе стороны. Мощность выкида от уровня дневной поверхности 0,15 – 0,20 м., глубина окопов 0,8 – 1,3 м. Савин вал, расположен вдоль русла старицы р. Тобол. В плане имеет правильную плавную дугообразную форму. Длина только одного из нескольких отрезков более 1000 м., высота 3,3 – 4,1 м. [2], по нашим данным высота более 6 – 8 м., ширина по основанию более 30 – 45 м.

На фоне активного освоения Зауралья и Западной Сибири за последние 300 лет, черноземные почвы оказались полностью вовлечены в сельскохозяйственный оборот. Не тро-

Рис. 1. Карта-схема расположения объектов исследования на территории Курганской области: 1 - Прыговское городище; 2 - Мехонское городище; 3 - Окопы колчака; 4 - Савин вал

Таблица 1. Объекты исследования

|

№ разреза |

Название памятника |

Положение относительно дневной поверхности |

Абсолютный возраст, лет |

|

Фоновая почва |

|||

|

30:05Ф |

Савин вал |

На дневной поверхности |

|

|

1:04Ф |

Мехонское городище |

–·– |

|

|

Вал (насыпь) |

|||

|

3:04В |

“Окопы колчака” около Мехонского городища |

На дневной поверхности |

87* |

|

5:05В |

Прыговское городище |

–· – |

600** |

|

1:05В |

Прыговское городище |

–· – |

700** |

|

2:04В |

Мехонское городище |

–· – |

1000*** |

|

3:05В |

Прыговское городище |

–· – |

2000** |

|

Погребенная почва |

|||

|

5:05П |

Прыговское городище |

Ниже уровня дневной |

(600)** |

|

поверхности |

|||

|

1:05П |

Прыговское городище |

–· – |

(700)** |

|

2:04П |

Мехонское городище |

–· – |

(1000)*** |

|

3:05П |

Прыговское городище |

–· – |

(2000)** |

*[15]; **[19,29]; ***[2]; () количество времени прошедшее с момента погребения почвы нутые естественные почвы сохранились на элементах рельефа, которые оказались непригодны для сельскохозяйственного использования, по этому, почвенный покров Савина вала мы считаем фоновым, так как, по мнению ар- хеологов, [2], данный объект имеет естественное происхождение.

Фоновые почвы представлены выщелоченным черноземом, занимающим 45 % площади всей территории Курганской области. В физико- географическом отношении исследуемые почвы формируются в условиях континентального климата. Территория района работ попадает в 600 – 800-километровую Зауральскую дождевую тень. Гидротермический коэффициент (ГТК) 1,2 – 0,8.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

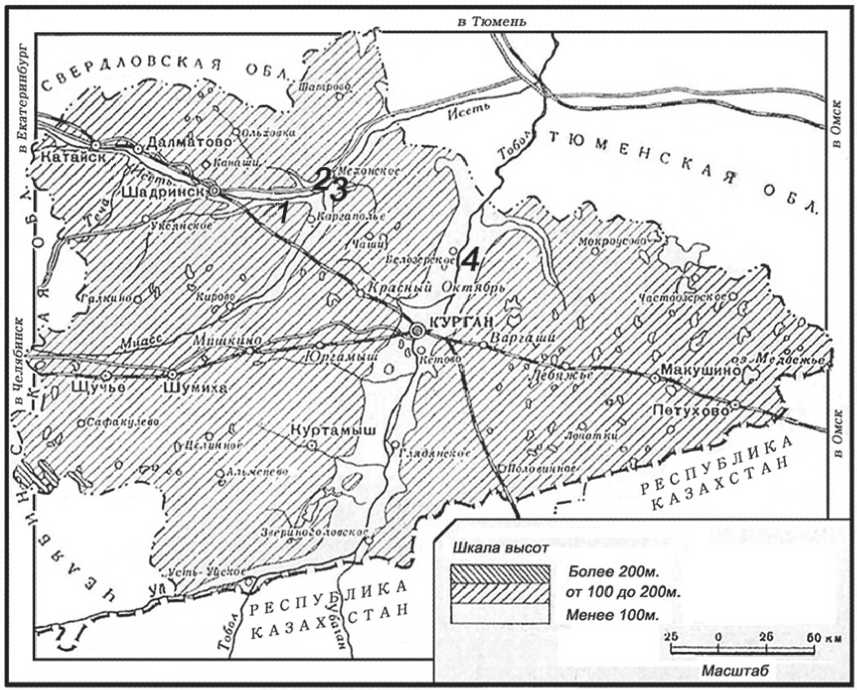

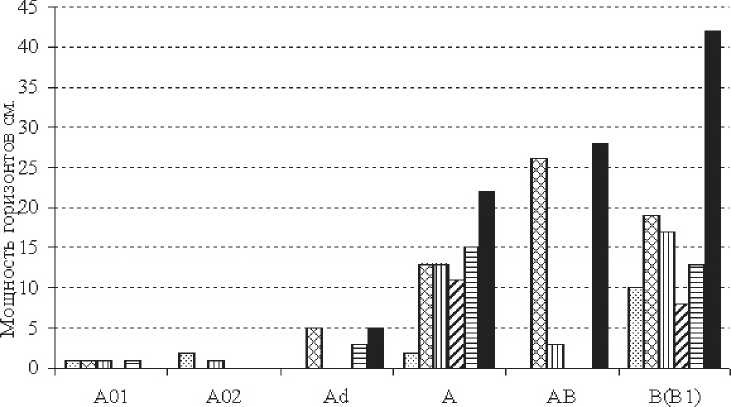

Морфологическое сравнение показывает, что в хронологическом ряду почв на насыпях валов с увеличением возраста происходит увеличение мощности гумусовых горизонтов и горизонтов, переходных к почвообразующей породе, но их мощность остается меньше фонового значения. Так по достижении 2000-летенего возраста мощ- ность горизонта А еще уступает фону (рис. 2). В хронологическом ряду почв насыпи валов была вычислена скорость нарастания мощности гумусового горизонта (рис. 3). Почва 600 и 700-летнего возраста по скорости нарастания горизонта А еще близки почвам первого столетия. В конце 1 тысячелетия и начале 2 тысячелетия скорость нарастания гумусового горизонта начинает приближаться к состоянию равновесия.

Почвы, погребенные под разновозрастными насыпями валов, по морфологическому набору генетических горизонтов, соответствуют черноземным почвам подтипа выщелоченных черноземов.

Исследуемые разновозрастные почвы формируются на породах легкого гранулометриче-

El 87 лет H 600 лет ЕЛ 700 лет И 1000 лет В 2000 лет ■ фон р. 30:05Ф

Рис. 2. Мощность горизонтов в разновозрастных почвах насыпи валов относительно фоновых значений

Рис. 3. Скорость нарастания мощности гумусового горизонта для разновозрастных почв насыпи (данные для 2300-летних почв заимствованы у [3])

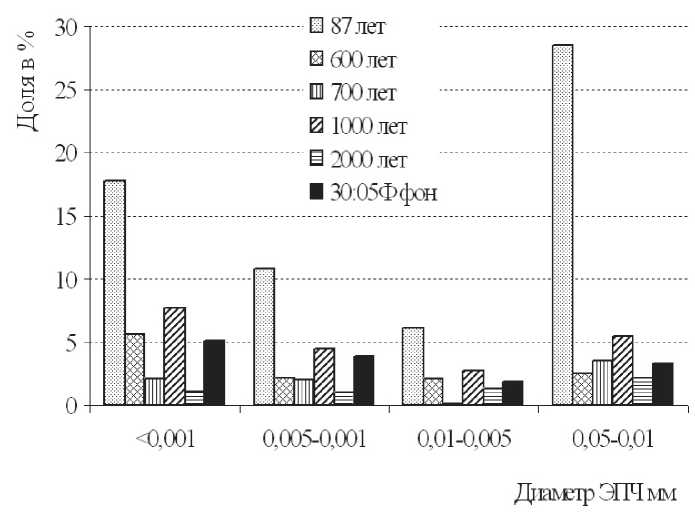

ского состава. Среди элементарных почвенных частиц (ЭПЧ) преобладает сумма крупного и среднего песка и, мелкий песок. Сравнение содержания илистых и пылеватых частиц, в горизонте А хронологического ряда почв насыпи, относительно значений фоновой почвы, показывает постепенное уменьшение доли пылеватых частиц разной фракции и илистых частиц в хронологическом ряду с увеличением времени почвообразования (рис. 4)

В почвах насыпи валов с увеличением возраста от 87 до 2000 лет, по величине коэффициента дифференциации (КД), отношение (ЭПЧ) в горизонте А к горизонту В(В1), для наиболее подвижной илистой фракции, дифференциация профиля нарастает от 0,64 до 5,19. Почвы 1000-летенего возраста, КД 0,73 приближаются к фоновым значениям КД 0,99 – 0,94, тогда как профиль почвы 2000-летенего возраста оказался резко дифференцирован КД 5,19, что может быть связано с быстрым выносом (проваливанием) илистых и пылеватых частиц между частицами песка вследствие преобладания песчаной фракции. Коэффициент однообразия Сu показывает хорошую отсортированность элементарных почвенных частиц (ЭПЧ) в хронологическом ряду почв насыпи и погребенных почв.

Поскольку почвы насыпи фортификационных валов перекрывают почвы, погребённые под насыпями то, глинистые частицы, представляющие совокупность илистых и пылеватых частиц, перемещаются из горизонта А Cg 10,28 – 1,71 и В(В1) Cg 5,57 – 1,66 почв насыпи фортификационных валов и накапливаются в горизонте [А] Cg 72,29 – 2,48 почв, погребенных под насыпями валов.

В минералогическом составе исследуемых почв преобладает кремний SiO2 84,50 – 95,39 %, дифференциация профиля по валовому железу Fe2O3 и алюминию Al2O3 выражена слабо, что согласуется с результатами гранулометрического состава и подтверждает слабую внутрипрофиль-ную миграцию наиболее подвижных илистых частиц и преобладание частиц песчаной фракции среди элементарных почвенных частиц.

Распределение валового кальция служит специфическим признаком для диагностики выщелоченных чернозёмов. В исследуемых почвах CaO образует два максимума: верхний, в связи с биологической аккумуляцией в органических горизонтах 1,12 – 19,59 % и нижний 0,56 – 3,02 %, за счет появления карбонатов в почвообразующей породе. В целом, в хронологическом ряду почв насыпи и погребенных почв, с увеличением возраста миграционная способность полуторных оксидов получает развитие в почвах более зрелого возраста, причем для почв насыпи проявляются прочесы миграции, а для погребенных почв процессы аккумуляции.

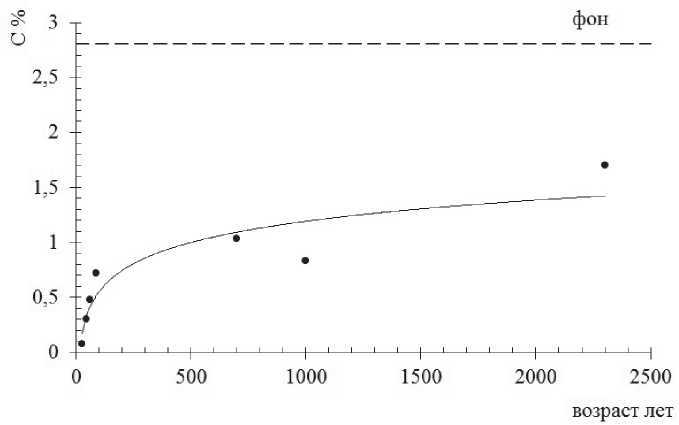

По мощности и содержанию гумуса исследуемые почвы относятся к среднемощным и маломощным, к малогумусным и слабогумусным видам выщелоченного чернозема. В 20-сантиметровом слое, хронологического ряда почв насыпи валов, с увеличением возраста происходит постепенное увеличение доли углерода органического вещества (рис. 5).

В исследуемых почвах обнаружен “ножничный” тип профильного распределения гуминовых кислот и фульвокислот. По [20] точку пересечения кривых ГК и ФК следует считать одним

Рис. 4. Распределение илистых и пылеватых частиц в горизонте А хронологического ряда почв насыпи и в фоновой почве

Рис. 5. Содержание углерода в слое 0 – 20 см разновозрастных почв насыпи (данные для 25 – 60-летних почв заимствованы у [17], для 2300-летних заимствованы у [3])

из объективных показателей, отмечающим нижнюю границу гумусового горизонта черноземов. Так, в хронологическом ряду насыпи валов с увеличением возраста: 87 – 1000 – 2000 лет, точка пересечения створа кривых ГК и ФК постепенно перемещается вниз: 5 – 10 – 30 см., но не достигает фонового значения 45 см.

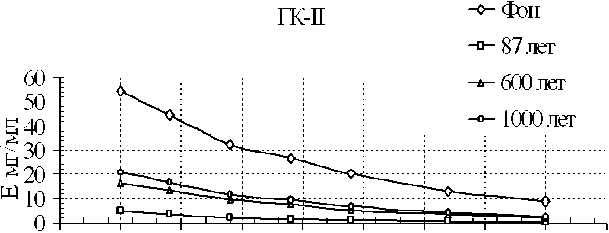

Сравнение спектрофотометрических характеристик на примере гуминовых кислот фракции ГК-II показывает, что с увеличением возраста: 87 – 600 – 1000 в исследуемом хронологическом ряду почв насыпи валов величина оптической плотности нарастает (рис. 6), а коэффициент цветности: E4:Е6 ГК-II: 4,38 – 3,34 – 3,28 убывает по сравнению с фоном E4:Е6 ГК-II: 2,87.

Почвообразование исследуемых разново- зрастных почв археологических памятников сопровождается нейтральной и слабокислой ре- акцией среды. В хронологическом ряду почв насыпи валов с увеличением возраста наблюдает- ся уменьшение актуальной рН Н2О, обменной рН

KCL и гидролитической кислотности H+ мг·экв/100г почвы

степень насыщенности почв основаниями V% на- растает (табл. 2).

Почвы исследуемого хронологического ряда насыпи валов обеднены подвижными соединениями фосфора и обменного калия. Наши результаты агрохимической характеристики согласуются с аналогичными данными [5], полученными на примере оборонительных соору-

350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

Дшцй волны нм

Рис. 6. Оптическая плотность гуминовых кислот почв насыпи валов горизонт А

Таблица 2. Некоторые агрохимические показатели объектов исследования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

До того, как земляные оборонительные (фортификационные) сооружения представляют стратегический интерес, все усилия направлены на поддержание их боеспособности. Как только объект теряет свое стратегическое назначение, территория включается в процесс естественноисторического развития, и мы можем наблюдать здесь процесс естественного восстановления экосистем, включая и почвы.

Формирование почвы на разновозрастных насыпях (фортификационных) оборонительных валов идет на породах легкого гранулометрического состава, элементарные почвенные частицы (ЭПЧ) хорошо отсортированы. Почвообразование сопровождается нейтральной и слабокислой реакцией, средним и низким уровнем содержания гумуса и питательных элементов, высокой степенью насыщенности основаниями. Исследуемые почвы обогащены валовым кремнием, слабо дифференцированы по валовым формам железа, алюминия и фосфора. Валовой кальций обнаруживает характерное для выщелоченных черноземов биологическое накопление в верхней части профиля и геологическое в основании профиля. По набору генетических горизонтов, формирующиеся почвы еще не полностью соответствуют фоновым черноземным почвам.

В исследуемом хронологическом ряду разновозрастных почв насыпи (фортификационных) оборонительных валов, по сравнению с фоновыми почвами, с увеличением возраста происходит увеличение мощности гумусового горизонта, нарастают запасы гумуса и доля углерода органического вещества. Граница гумусового горизонта перемещается вниз. Оптическая плотность гуминовых кислот, связанных с кальцием, ГК-II и степень насыщенности почв основаниями нарастают. С увеличением возраста почв насыпи валов скорость нарастания гумусового горизонта убывает. Уменьшается коэффициент цветности Е4:Е6 и доля илистых и пылеватых частиц разной фракции. Кислотность почв снижается и приближается к нейтральным и слабокислым значениям.

Влияние почв насыпи на погребенные почвы проявляется в результате миграции глинистых частиц, обменных оснований и перераспределении органического вещества из горизонтов почв насыпи в гумусовые горизонты погребённых почв.

Среди признаков почвенного компонента экологической системы для формирования органических горизонтов почвенного профиля требуется не более 100 лет. Около 700 лет не- обходимо для дифференциации профиля почв насыпи по илу, подвижным фосфатам и соотношению ГК/ФК. Наиболее консервативным признаком для почв насыпи и погребенных почв оказалась дифференциация профиля по фракциям песка и валовому кремнию. В погребенных почвах наиболее мобильным признаком оказалось органическое вещество и сумма обменных оснований, остаются неизменными до 600 лет.

В целом, полученные результаты показывают, что восстановление почв длительный процесс, и к 2000-летенему возрасту по основным признакам исследуемые разновозрастные почвы археологических памятников Лесостепного Зауралья еще не соответствуют фону.

Список литературы Разновозрастные почвы археологических памятников лесостепного Зауралья

- Арманд А.Д., Таргульян В.О. Некоторые принципиальные ограничения эксперимента и моделирования в географии//Известия АН СССР. Сер. Географ. 1974. № 4. С. 129-138.

- Археологическая карта Курганской области/Производственная группа по охране и использованию памятников при комитете по Культуре и Искусству администрации Курганской области. Курган: Зауралье, 1993. 348с.

- Валдайских В.В. Экологические особенности формирования почв на местах древних антропогенных нарушений (на примере лесостепной зоны Западной Сибири): Автореф. дис. … канд. биол. наук. Екатеринбург, 2007. 24 с.

- Валдайских В.В., Махонина Г.И. Восстановление почвенного компонента экосистем на местах древних антропогенных нарушений//Экология. 2007. № 3. С. 230-232.

- Вопросы палеопочвоведения и эволюции почв Русской равнины в Голоцене/П.В. Маданов . Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 1967. 124 с.

- Гагарина Э.И., Шелемина А.Н. Эволюционные аспекты почвообразования на земляных военных сооружениях//Проблемы эволюции почв: материалы IV Всерос. конф. Пущино: ОНТИ ПНЦ РАН, 2003. С. 157-161.

- Генинг В. Ф., Позднякова М.К. Прыговское городище на р. Исети//Вопросы археологии Урала. Свердловск, 1964. Вып. 6. С. 34-71.

- Голеусов П.В. Формирование почв в различных комбинациях субстратно-фитоценотических условий лесостепной зоны//Почвоведение. 2003. № 9. С. 1050-1060.

- Голеусов П.В., Лисецкий Ф.Н. Воспроизводство почв в антропогенно нарушенных ландшафтах лесостепи. М.: ГЕОС, 2009. 210с.

- Демкин В.А. Погребенные почвы засечных черт Русского государства и вопросы древней и современной истории почвообразования//Почвоведении. 1999. № 10. С. 1224-1234.

- Демкина Т.С., Стретович И.В., Демкин В.А. Пространственная изменчивость микробных сообществ современных и погребённых почв в бассейне р. Сокарка (Приволжская Возвышенность)//Почвоведение. 2010. № 5. С. 621-631.

- Дергачева М.И. Археологическое почвоведение. Новосибирск: СО РАН, 1997. 228 с.

- Докучаев В.В. Русский чернозем (популярный очерк)//Избранные труды . М.: АН СССР, 1949. С. 249-316.

- Земляницкий Л.Т. Почвенные образования на каналах у Петрова вала в Камышинском районе//Почвоведение. 1949. № 5. С. 285-295.

- Какурин Н.Е., Вацетис И.И. Гражданская война. 1918-1921. СПб.: ООО «Издательство Полигон», 2002. 672 с.

- Крупеников И.А. Погребенные почвы Нижнего Траянова вала и некоторые вопросы палеопочвоведения//Охрана природы Молдавии. Кишинев, 1960. Вып. 1. С. 55-69.

- Махонина Г. И. Экологически аспекты почвообразования в техногенных экосистемах Урала. Екатеринбург: Изд-во Урал. Гос. ун-та, 2003. 356 с.

- Махонина Г.И., Коркина И.Н. Формирование подзолистых почв на археологических памятниках в Западной Сибири. Екатеринбург: Академкнига, 2002. 264 с.

- Ковригин А.А. Отчет об археологических раскопках Прыговского городища в Шадринском районе Курганской области//АКА УрГУ, Ф.II., д. 598А. 1993 часть I. Екатеринбург: УрГУ, 2000. 78 с.

- Пономарева В.В., Плотникова Т.А. Гумус и почвообразование (методы и результаты изучения). Л.: Наука, 1980. 222 с.

- Проценко А.С., Сулейманов Р.Р. Почвенно-археологическая характеристика Кара-Абызского городища//Эколгия древних и традиционных обществ: материалы V Междунар. науч. конф. Тюмень, 2016. С. 143-146.

- Соколов И.А. Теоретические проблемы генетического почвоведения. Новосибирск: Гуманитарные технологии, 2004. 296 с.

- Сулейманов Р.Р. Почвенные исследования археологического памятника в долине р. Стерля//Вестник ОГУ. 2007. № 9. С. 189-194.

- Сулейманов Р.Р., Обыденнова Г.Т. Почвенно-археологическое исследование поселения бронзового века в пойме р. Уршак (Башкирия)//Почвоведение. 2006. № 8. С. 914-920.

- Сулейманов Р.Р., Овсянников В.В. Почвенно-экологическая характеристика археологического памятника «Бактимировское городище»//Вестник ОГУ. 2011. № 12(131). С. 151-153.

- Таргульян В.О., Соколов И.А. Структурный и функциональный подход к почве: почва -память и почва -момент//Математическое моделирование в экологии: материалы III шк. по мат. моделированию сложных биол. систем. М.: Наука, 1978. С. 17-33.

- Урусевская И.С., Матинян Н.Н. Антропогенно-преобразованные почвы островных монастырей таежно-лесной зоны России//Почвоведение. 2005. № 9. С. 1069-1079.

- Akimtzev V. V. Historical soils of Kamenetz-Podolsk fortress//Proceadings and papers of the second international congress of soil science. Commission V classification, geography and cartography of soils. Leningrad-Moscow, USSA, July 20-31, 1930. M., 1932. Vol. 5. P. 132-140.

- Habitats et Necropoles de l’age du fer au Carrefour de l’Eurasie: les fouilles de 1993 a 1997/M.Y. Daire . Paris: , 2002. 291p.

- Hupy J.P., Schaetzl R. Soil development on the WWI battlefield of Verdun, France/J. P. Hupy,//Geoderma. 2008. Vol. 145. P. 37-49.