Разработка геоинформационной системы учета и контроля земель сельхозназначения

Автор: Воробьева Наталья Сергеевна, Тимбай Елена Ивановна

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Обработка изображений: Восстановление изображений, выявление признаков, распознавание образов

Статья в выпуске: 3 т.33, 2009 года.

Бесплатный доступ

Описываются задачи и принципы построения региональной геоинформационной системы учета и контроля земель сельхозназначения. Приводится подробное описание реализации начального этапа разработки и внедрения системы, состоящего из двух подсистем - ведение реестра сельскохозяйственных угодий Самарской области и осуществление оперативного мониторинга за их состоянием. Предлагается новый метод обнаружения и определения площади сельскохозяйственных культур с использованием данных дистанционного зондирования.

Геоинформационные системы, дистанционное зондирование земли, распознавание изображений, обнаружение сельскохозяйственный культур по космическим снимкам, учет земель сельскохозяйственного назначения, мониторинг сельскохозяйственных угодий

Короткий адрес: https://sciup.org/14058893

IDR: 14058893

Текст научной статьи Разработка геоинформационной системы учета и контроля земель сельхозназначения

Применение методов дистанционного мониторинга Земли в задачах сельского хозяйства имеет давнюю историю и на современном этапе б урно развивается в связи с появлением новых космических апп аратов [1], новых методик [2], методов и алгоритмов.

Конечной целью автоматизированных систем такого вида является полный контроль состояния сельхозкультур, прогнозирование урожайности на ранних этапах, помощь сельхозпроизводителям и пр. Однако российский опыт решения этих задач на современном этапе крайне незначителен, геоинфор-мационные технологии в региональном управлении используются крайне слабо.

В статье решается задача разработки и внедрения геоинформационной системы агропромышленного комплекса (ГИС АПК) регионального уровня, предназначенной для нужд Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (далее – Министерство). Цель работы – создание системы, предоставляющей средства ведения реестра и контроля сельскохозяйственных земель, находящихся в ведении Министерства и обеспечивающей мониторинг сельскохозяйственных полей на основе данных дистанционного зондирования Земли (ДДЗ).

По различным причинам, описание которых выходит за рамки статьи, невозможно использовать в качестве базовой систему ведения земельного кадастра, поэтому при ходится строить собственную автоматизированную систему со своими учетными единицами.

Процесс построения системы ГИС АПК имеет след ующие особенности:

-

1) Система является распределенной – информация, которая вносится в районных территориальных управлениях, затем передается в центральный узел Министерства.

-

2) В связи с небольшим количеством персонала, обслуживающего систему, т реб уется разработка

автоматизированных методов для ускорения анализа и обработки данных.

-

3) В Самаре н аходится собственная станции приема космической информации «УниСкан», обеспечивающая своевременность и оперативность получения ДДЗ, а также доступность достаточного количества снимков для проведения анализа.

Перечислим основные области применения рассматриваемой системы ГИС АПК:

-

1) Контроль реальных площадей посевов и выданных субсидий .

-

2) Оценка состояния культур.

-

3) Планирование и контроль севооборота.

-

4) Оценка земель сельхозназначения.

-

5) Выявление земель, не используемых в т ечение длительного периода.

-

6) Снижение рисков и информационная поддержка при страховании урожая и оценке ущерба.

-

7) Контроль объектов сельскохозяйственного назначения.

Реализация начального этапа ГИС АПК состоит из двух подсистем: «Учет и контроль земель сельхозназначения» и «Мониторинг состояния сельхозугодий на основе космических снимков», обеспечивающих достижение сформулированной цели работы. Далее прив едено подробное описание функций, методов и технологий указанны х подсистем.

1. Подсистема «Учет и контроль земель сельхозназначения»

Подсистема учета и контроля земель сельхозназначения предоставляет средства для ведения реестра сельскохозяйственных земель Самарской области. В реестр вносится графическая и семантическая информация об объекте. Семантическая информация содержит сведения о характеристиках поля, способе его обработки в текущем году, собственнике и пользователе поля. Структура системы ГИС АПК была разработана с использованием инструментальной геоинформационной системы «ИнГЕО».

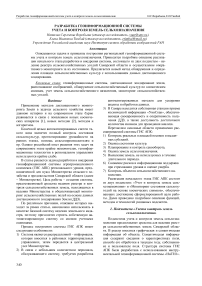

Разработка и внедрение системы включали в себя следующие этапы. Вначале требовалось наполнить ГИС АПК картографической и семантической информацией о земельных угодьях Самарской области. Для этого были распечатаны картографические основы в масштабе 1:25000. На рисунке 1 приведен фрагмент исходной картосновы, предоставленной Борскому району. На каждом поле нанесено значение его площади.

Рис.1. Фрагмент исходной картосновы. Борский район

Картографические основы посредством Министерства были переданы районным сп ециалистам ГИС АПК для составления актуальной схемы полей и нанесения гран иц посевных площадей, а также предоставления семантических сведений.

Информация с заполненных картоснов была переведена в цифровую форму, для каждого поля была внесена соответствующая ему семантическая информация. На момент написания ст атьи в реестре содержится информация по сельхозугодиям 15 из 27 районов Самарской области.

2. Подсистема «Мониторинг состояния сельхозугодий на основе космических снимков»

Подсистема мониторинга состояния сельхозугодий на основе космических снимков предоставляет пользователю возможность создания карт реальных границ полей, оценки их характеристик по ДДЗ, проверки наличия сельхозкультур на заданном наборе полей, выявления расхождения межд у декларированными сведениями и реальными данными .

Для осуществления мониторинга сельхозугодий на основе ДДЗ используются снимки с космических аппаратов SPOT-2, SPOT-4 с пространственным разрешением 20м в мультиспектральном и 10м в панхроматическом каналах. Данные с указанных спутников являются наиболее подходящими для решения задачи мониторинга, так как удовлетворяют и требованиям периодичности, и достаточного разрешения [3].

Все получаемы е на станции приема космические снимки после их предварительной обработки поступают в Региональный Банк Космических Снимков, РБКС в автоматизированном режиме. Для ускорения их обработки была разработана технология автоматического согласования каналов, геопривязки космических снимков и наполнения ими РБКС [4, 5]. Ее подробное описание выходит за рамки данной статьи. Таким образом, ручной труд при подготовке снимков минимален .

В связи с большим объемом информации, сжатыми сроками для ее интерпретации (2-4 недели на всю область), малой возможной численностью персонала только визуальное обнаружение посевов оказывается неэффективным. Поэтому встает задача разработки автоматизированных методов обнаружения посевов, которая рассматривается в след ующем параграфе.

По результатам обнаружения посевов составляется сводная ведомость расхождения декларированных и реальных данных, а также список полей, подлежащих наземной проверке.

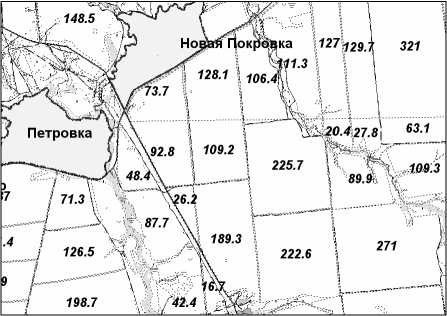

Для всех полей, внесенных в реестр сельхозугодий, с использованием метода обнаружения посевов была проведена проверка наличия озимых культур на поле, а также с использованием ДДЗ были определены истинные границы полей. В результате были обнаружены расхождения межд у декларированными сведениями и реальными данными. Один из примеров расхождения сведений приведен на рисунке 2. На снимке обозначены три поля, которые были дек- ларированы сельхозпроизводителями как засеянны е озимыми культурами . Темные участки указанны х полей соответствуют незасеянной пашне, светлые – засеянной части поля.

Рис.2. Пример расхождения декларированных и реальных данных: 1 – целое поле засеяно озимыми, 2 – поле частично засеяно озимыми, 3 – озимые на поле отсутствуют

3. Метод обнаружения культур по космическим снимкам

Задача классификации спутниковых снимков считается одной из основных задач обработки космических изображений. Наиболее распространенным подходом к ее решению является попиксельная классификация изображения с помощью какого-либо алгоритма кластеризации, например, ISODATA (Iterative Self-Organizing Data Analysis Techniques) или К внутригрупповых средних [6], а затем дешифровка полученных результатов для выделения на изображении объектов-полей и принятие решения об отнесении их к тому или иному классу (по типу произрастающей на поле культуры).

Перечислим особенности задачи классификации, решаемой в рамках ГИС АПК:

-

- принятие решения на основании временной последовательности снимков;

-

- наличие исходных данных в виде векторных границ полей в ГИС;

-

- неоднородность посевов, а вследствие, изображения внутри поля;

-

- относительно малый объем достоверных данных обучающей выборки.

Указанные особенности задачи делают нецелесообразным использование для распознавания алгоритмов ISODATA или K внутригрупповых средних, поэтому при реализации представленного комплекса был разработан метод обнаружения сельхозкультур по космическим снимкам, описание которого приведено ниже.

Метод обнаружения сельхозкультур был разработан для контроля полей, засеянных озимыми культурами, поэтому в качестве исходных данных используются снимки за осенний и весенний временные периоды. Результатом работы метода должно быть отображение поле – класс (есть озимые, неопределенно, нет озимы х). Реализация метода делится на два этапа: построение классификатора полей и применение классификатора.

Построение классификатора

-

1) На первом этапе выполняется атмосферная

коррекция последовательности снимков, которая является обязательной для корректной классификации набора космических изображений, полученны х в разные моменты времени [7].

-

2) На след ующем этапе для каждого снимка вычисляется индекс NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) – один из самых распространенных

и используемых индексов для решения задач, связанных с анализом растительного покрова земной поверхности:

NDVI ( i , j )

NIR ( i , j ) - RED ( i , j ) NIR ( i , j ) + RED ( i , j )

i = 0, V , j = 0, H ,

где NIR - матрица, соответствующая каналу космического снимка, отвечающему за отражение в ближней инфракрасной области спектра, RED - матрица, соответствующая каналу снимка, отвечающему за отражение в красной области спектра, V , H - размеры изображения. Результатом текущего этапа построения классификатора является набор матриц со значениями NDVI, сформированных для каждого снимка.

-

3) Третий этап предлагаемого метода позволяет учесть неоднородность посевов внутри поля, которая может быть вызвана несколькими причинами: поле является гибридным (засеяно несколькими культурами), поле засеяно частично либо посевы озимых взошли неравномерно. Определение гиб-ридности поля основано на разделении гистограммы

значений признака NDVI внутри гран иц поля на два класса: A - озимые, B - прочие культуры или отсутствие растительности. Эта задача решается с помощью EM-алгоритма [8].

max { C a , C b }

Пусть S =----------- - относительная площадь фрагмента поля, состоящего из элементов наибольшего кластера, cA , cB - количество значений признака, попавших в каждый кластер. Проведем анализ элементов матрицы NDVI внутри «скользящего окна» размером 3 х 3 для каждого положения окна в границах поля. Если центральное значение в окне принадлежит наибольшему кластеру, тогда вычисляем среднее количество значений матрицы в окне, тоже принадлежащих этому кластеру. Es - отношение суммы полученны х средних для каждого положения «скользящего окна» к величине max {Ca , Cb } .

На основе экспериментальных исследований были установлены пороги приведенны х выше характ е-ристик, позволяющие сделать вывод о гибридности поля. Если Es > 0,8 и S > 0,8, то поле гибридное, остальные значения соответствуют случаям, когда посевы взошли неравномерно или поле является однородным.

В дальнейшем классификации подвергается только тот фрагмент поля, который соответствует кластеру с максимальным количеством элементов. Для каждого анализируемого векторного объекта-поля вычисляется площадь такого фрагмента и заносится в семантическую таблицу в ИнГ ео.

-

4) Для классифицируемых полей на основе имеющихся характеристик, представленных набором матриц X , рассчитываются признаки классов, как среднее значение элементов X , вычисленное в границах поля (части поля в случае гибридности) и усредненное по последовательности снимков заданного временного периода:

Nt

E k = 2 2 ^ ( i , j ) ,

N n = 0 ^ ( i , j>P k = { P n s n *0 } ^

где S^ - снимки, полученные за осенний (t = 0) и весенний ( t = 1 ) временные периоды соответственно, Nt - количество снимков, P - поля, задеклари-t рованные как засеянные озимыми культурами , Pk -поля, пересекающиеся с осенними и весенними снимками, к = 0,K , K - количество полей. В качестве матриц X были взяты набор матриц NDVI и набор матриц NIR для снимков осеннего и весеннего периодов. Таким образом, каждому объекту-полю соответствует вектор признаков:

( E 0 ND VI , E 1 ND VI , E 0 NIR , E 1 NIR ) .

Были проведены исследования для различных сочетаний признаков E 0 NDVI , E 1 NDVI , E 0 NIR ,

E 1 NIR , и окончательно выбраны для классификации 01

признаки E NDVI , E NDVI .

-

5) На основе декларативных характеристик и визуального анализа полей на снимках формируется обучающая выборка, образующая два класса: поля, на которых озимые точно взошли, и поля, где растительность отсутствует. Для первого из этих классов вычисляются математическое ожидание M и корреляционная матрица B . Для всех объектов выборки рассчитывается расстояние Махаланобиса до класса полей с озимы ми, эта величина б удет использоваться в качестве признака классов при дальнейшей классификации, образуя новое признаковое пространство:

p ( E , M ) = - ( E - M ) B - 1 ( E - M ) T .

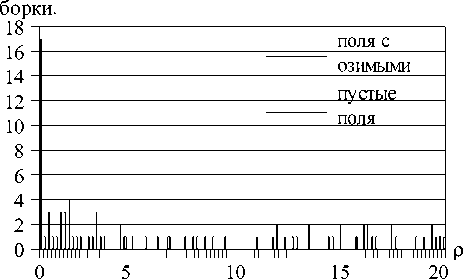

На рисунке 3 приведен пример гистограммы распределения значений расстояния Махаланобиса внутри каждого из двух классов для обучающей вы-

Рис. 3. Гистограммы распределения значений расстояния Махаланобиса внутри двух классов

Из графика видно, что классы достаточно хорошо разделимы . Поскольку пространство признаков является одномерным, значит границей, разделяющей классы, б удет точка ( p ). Для вычисления величины p используется Байесовский критерий классификации, полагаем при этом, что значения признака внутри классов распределены по закону, близкому к гауссовскому распределению [9].

Для улучшения результатов классификации при анализе тестовой выборки эмпирически были подобраны коэффициенты k i < 1, k 2 > 1 такие, что:

-

0 < p < k i p - поле принадлежит классу полей с озимыми,

Р > k2Р — озимые не обнаружены, kip < p < k2 p - класс не определен, требуется проведение дополнительного исследования.

Применение классификатора

-

1) Первый шаг аналогичен трем первым этапам процедуры построения классификатора.

-

2) Далее для некоторого произвольного поля, по которому должно быть принято решение о наличии на нем озимых культур, вычисляется вектор призна-

- ков (E0ndvi , E1 ndvi ), затем рассчитывается расстояние Махаланобиса p от этого вектора до класса озимых, сформированного при построении классификатора. При нимается решение о принадлежности объекта-поля некоторому классу на основе вычисленной величины p и значений p, ki, k2 , полученных при обучении классификатора.

-

3) Для оценки «степ ени уверенности» в корректном принятии решения о принадлежности объекта-поля тому или иному классу предлагается использовать функцию:

f (p ) = e-ap 2,

ln0,5

где a =-- — получено из условия: f ( p ) = 0,5.

p 2

Для каждого классифицируемого объекта-поля значение f ( p ) сохраняется в семантической таблице ИнГео и в дальнейшем может быть использовано для принятия решения о необходимости дополнительной проверки результатов классификации.

Заключение

В статье приведено подробное описание начального этап разработки региональной ГИС АПК Самарской области. Далее перечислены основные результаты проведенной работы:

-

1) Разработана начальная структура региональной ГИС АПК.

-

2) Сформирована и привязана к картоснове пространственная база данных грани ц полей и их характеристик на основе деклараций сельхозпроизводителей по пятнадцати муниципальным районам. Даже без использования ДДЗ были выявлены значительные расхождения в реальных и декларируемы х площадях полей.

-

3) На основе ДДЗ определены истинные границы озимых и яровых культур. Были обнаружены расхождения межд у декларируемыми и реальными сведениями о границах полей и н аличии культур на поле.

-

4) Разработан метод обнаружения культур по космическим снимкам, позволяющий в автоматическом режиме достаточно эффективно определять наличие озимых культур на поле. Работа метода подтверждена результатами наземных проверок.

-

5) Проводятся научно-исследовательские работы по оценке состояния сельхозкультур и прогнозированию урожайности на основе совместного использования снимков низкого, среднего разрешения и наземных наблюдений.

-

6) Минист ерством сельского хозяйства Самарской области принято решение в 2009 году внедрить систему для всех 27 районов Самарской области с дополнением отчетных форм сельхозпроизводителей графической частью контуров декларируемы х посевов.

Работа выполнялась при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), проект: 09-01-00434-a, Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Интеллектуальные информационные технологии, математическое моделирование, системный анализ и автоматизация» (проект 2.12), Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (Гос.контракт 02.740.11.0001).