Разработка геоинформационных систем для управления окружающей средой и экологической безопасностью в районах эксплуатируемых нефтяных месторождений

Автор: Бузмаков Сергей Алексеевич, Санников Павел Юрьевич, Сивков Дмитрий Евгеньевич, Дзюба Екатерина Алексеевна, Хотяновская Юлия Владимировна, Егорова Дарья Олеговна

Журнал: Антропогенная трансформация природной среды @atps-psu

Статья в выпуске: 1 т.7, 2021 года.

Бесплатный доступ

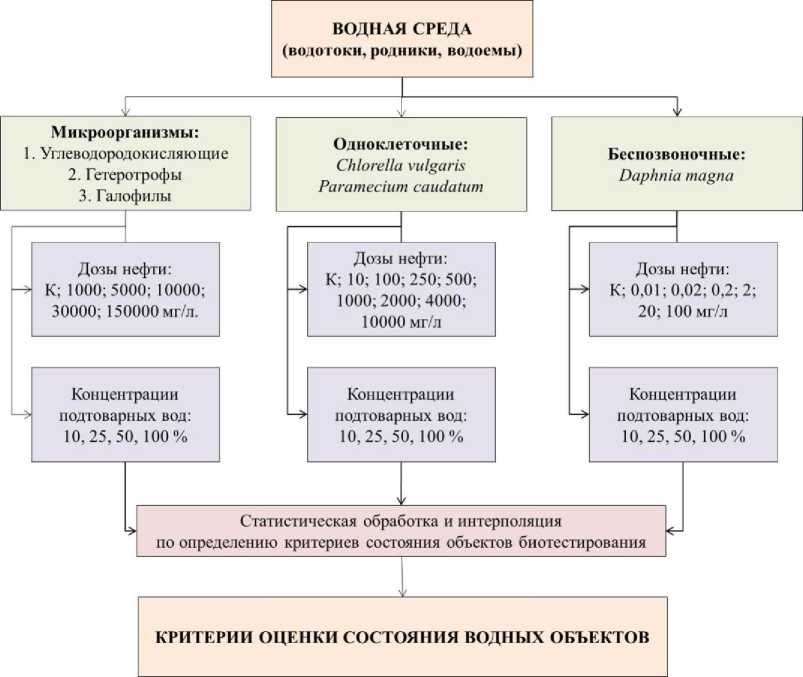

Для рационального недропользования неотъемлемой частью стало состояние экологической защищенности природной среды от негативных процессов. В аналитическом обзоре изучена проблема создания геоинформационной системы для обеспечения экологической безопасности во время эксплуатации нефтяных месторождений на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Наполнение базы данных базируется на технологиях дистанционного зондирования территории проявления техногенных процессов, экспериментального моделирования ответной реакции биоты на воздействие техногенных факторов методами биотестирования. На основе цифровых технологий, применяемых для наблюдений, и геоинформационных систем, осуществляется оценка и разрабатываются поисковые и нормативные прогнозы, а также индивидуальные мероприятия по сохранению и восстановлению природной среды. Нагрузки на природную среду обычно обусловлены галогенезом, битумизацией, атмосферным загрязнением и механогенезом. Использование геоинформационных систем для сбора данных о состоянии окружающей природной среды - существенная часть рационального недропользования. Мультиспектральная и панхроматическая аэрофотосъемка при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) успешно применяется для оценки загрязнения, деградации земель и эффективности их восстановления. Представляется важной отработка методики дистанционного зондирования с использованием БПЛА в районах размещения нефтяных месторождений и ценных природных объектов. Биотестирование последствий техногенной трансформации компонентов экосистем существенно связано с выбором оптимальных тест-объектов для проведения экспериментов. Загрязнение почв нефтью и продуктами ее переработки сказывается на состоянии растений и микроорганизмов. Целесообразна разработка методики для определения закономерностей и уровней воздействия остаточной нефти и техногенных рассолов на локальные природные объекты, местные почвенные и водные экосистемы по результатам биотестирования. Разработка регламентов типовых мероприятий по ремедиации экосистем при различных уровнях загрязнения, битумизации, галогенеза земель и водных объектов. Существуют технологические возможности для создания ГИС по контролю за качеством природной среды и экологической безопасности в районах нефтяных месторождений. Цифровые карты почв, водосборных бассейнов, природно-технических систем, развития техногенных процессов, мероприятий по восстановлению природной среды позволяют проводить пространственное моделирование природно-техногенных процессов. Управление качеством окружающей среды, при добыче углеводородов, остается существенной целью геоэкологических исследований.

Рациональное недропользование, экологическая безопасность, геоинформационные системы (гис), беспилотный летальный аппарат (бпла), биотестирование, нефтяное месторождение, особо охраняемые природные территории (оопт)

Короткий адрес: https://sciup.org/147235713

IDR: 147235713 | УДК: 502.084 | DOI: 10.17072/2410-8553-2021-1-102-127

Текст обзорной статьи Разработка геоинформационных систем для управления окружающей средой и экологической безопасностью в районах эксплуатируемых нефтяных месторождений

Разработка эффективной ГИС-модели для управления качеством окружающей среды при добыче углеводородов остается существенной целью геоэкологических исследований.

Создание геоинформационной системы управления качеством окружающей среды для обеспечения безопасности природных объектов при нефтедобыче позволяет развивать технологии геоэкологического мониторинга на основе цифровых технологий наблюдения, оценки, поисковых и нормативных прогнозов, разработке индивидуальных мероприятий по сохранению и восстановлению природной среды, что открывает возможности для использования технологии IoT. Цифровизация позволяет поднять на новую ступень ноосферосовместимости технологии обеспечения экологической безопасности при добыче углеводородов.

Например, в Пермском крае сеть охраняемых территорий включает 361 объект федерального, регионального и местного значения. Их общая площадь достигает 10,7% от территории Пермского края. Ос- новная часть площади приходится на ООПТ регионального значения. Их 257, и они занимают 8,8% территории Пермского края. Практически половину составляют охраняемые ландшафты (4,5%), весьма значительна доля биологических заказников. Добыча нефти проводится в границах ряда ООПТ: охраняемые ландшафты «Нижневишерский», «Куединский», «Сарашевские дубравы», «Малиновый хутор», «Большеситовское болото», заказники «Березниковский», «Большеусинский», «Октябрьский», «Соликамский», «Тулвинский», «Уинский». Разрабатываемые месторождения нефти Шершнёвское Логовское, Озёрное, Маговское, Гагаринское, Аспинское, Асюльское, Кирилловское, Чураковское, Уньвинское, Чашкинское, Юрчукское, Бельское, Ростовицкое, Проворовское, Жилинское, Южно-Юрчукское находятся на особо охраняемых природных территориях.

Повышение уровня экологической безопасности способствует устойчивому недропользованию в районах с уязвимой природной средой.

Настоящий обзор предназначен для выявления основных теоретических подходов, методик, технологий при разработке геоинформационных систем для контроля качества окружающей среды, обеспечивающих экологическую безопасность в районах эксплуатируемых нефтяных месторождений. Основными теоретическими положениями и методической основой достижения поставленной цели следует считать теорию техногенеза и техногенной трансформации природной среды; возможности дистанционного зондирования района месторождений с помощью беспилотного летательного аппарата и дешифрирования полученных данных; моделировании техногенных процессов методами биотестирования для определения количественных критериев экологической оценки; достаточности программ ГИС-моделирования для оценки, прогноза геоэкологической обстановки; возможности построить единый комплекс геоэкологических методик от полевых наблюдений и лабораторных экспериментов, до регламентов и карт с предлагаемыми мероприятиями по восстановлению природной среды.

Основная часть

Техногенез. Добыча нефти сопровождается поступлением в ландшафты органических и минеральных веществ природного и техногенного происхождения [45]. Нагрузки на природную среду обычно обусловлены геохимическими (галогенез, битумизация, атмосферное загрязнение) и физическими (механогенез) воздействиями, возникающими при авариях на технических объектах, а также связанными с технологическими выбросами.

Битумизация – это один из основных видов геохимического воздействия на нефтепромысловых территориях [11, 36, 46]. Под битумизацией понимается загрязнение почвенного покрова и грунтов, воды, донных осадков веществами органического происхождения.

Нефтепродукты, попадая в почву с определенными кислотно-щелочными условиями и свойствами, нарушают течение естественных природных процессов, что приводит к радикальным изменениям почвенных показателей и характеристик [42].

Особенности поведения и превращения углеводородов техногенного происхождения в почвенной толще весьма разнообразны и специфичны для тех или иных условий среды, поэтому их характеристика обладает высоким информативным потенциалом с точки зрения понимания и оценки происходящих в почве процессов [43].

Органическое загрязнение гидросферы – явление довольно распространенное в районах нефтедобычи и связано как с аварийными утечками из поверхностных нефтепромысловых объектов, так и с глубинными источниками (перетоки пластовых флюидов из продуктивной части разреза по затрубному пространству дефектных скважин или зонам повышенной проницаемости осадочного чехла) [6].

В качестве основного показателя уровня органического загрязнения гидросферы регламентировано определение водорастворенных «нефтепродуктов». Под этим термином понимают сумму неполярных и малополярных соединений, растворимых в неполярных растворителях [8, 14]. По своей сущности, нефтепродукты – это интегральный показатель, отражающий суммарное содержание экстрагируемых из воды углеводородов вне зависимости от их генезиса («углеводородный индекс»).

Однако применяемый в экологической практике нормативный показатель «нефтепродукты» не позволяет оценить реальные масштабы техногенной нагрузки и возможные источники загрязнения [5, 6]. Альтернатива нефтепродуктам, которые как интегральный индикатор нефтяного загрязнения не соответствуют современным экологическим требованиям – геохимические маркеры аквабитумоидов (АБ) нафтидного типа [33].

Выявлены закономерности техногенной трансформации нефтепродуктов в водных экосистемах [25].

Модели процесса самоочищения и формирования потенциала устойчивости экосистем, разработанные на примере участков, пострадавших в результате разлива нефти и мазута с известным химическим составом [24, 26], планируется адаптировать под экосистемы, испытывающие хроническое нефтяное загрязнение различного происхождения.

Техногенный галогенез – засоление почв, грунтов, поверхностных, внутрипочвенных и подземных вод – наиболее характерный геохимический процесс преобразования природных систем в районах добычи нефти [45].

Один из геоэкологических факторов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду при добыче нефти – техногенное засоление почв [44, 45].

При определении хлоридов и сульфатов в нефтезагрязненных почвах была выявлена прямая зависимость их содержания от концентрации нефтепродуктов в профиле почв. Следовательно, характер засоления напрямую зависит от количества и свойств нефти, поступившей в ландшафт при разливе [44].

Своеобразный солевой и микроэлементный состав пластовых вод, резко нарушает состояние экосистем, часто приводя к их полной деградации. Интенсивность воздействия минерализованных вод на геохимическое состояние и состояние природных комплексов часто более значительна по сравнению с нарушениями, вызванными только нефтяным загрязнением [34, 46].

Хлориды относятся к наиболее подвижным компонентам техногенных потоков в районах нефтедобычи [45]. Они интенсивно мигрируют с грунтовым стоком, что при интенсивном загрязнении может приводить к гидрохимическим аномалиям [30]. Иногда соленые подземные воды попадают прямо в реки и озера, в частности, выявлены многочисленные случаи фонтанирования старых геологоразведочных скважин, расположенных на приречных террасах [39, 40]. Выявлена зависимость между показателями солевого состава речных вод и уровнем техногенной нагрузки в пределах месторождения [4].

Воздействие токсичных пластовых вод приводит к морфологическим изменениям и трансформации структуры фитоценозов. Происходит обеднение видового разнообразия, снижение поглощенного растениями числа элементов [19].

При сильном засолении в растительном покрове появляются галофитные виды растений, в том числе несвойственные для района исследований, которые при доминировании формируют новые растительные сообщества взамен исходных [18].

Анализ содержания хлоридов в поверхностных водах может быть использован для оценки экологической ситуации на нефтяных месторождениях, следовательно, и для принятия управленческих решений, регулирующих природопользование [29].

Самые многочисленные источники загрязнения на промыслах – это факельные установки по сжиганию попутного нефтяного газа. Кроме того, выбросы продуктов сжигания углеводородов происходят из амбаров, через выхлопные и дымовые трубы. Углеводороды поступают в атмосферу при продувках скважин, стравливании из трубопроводов, при утечках из негерметичных технологических установок, испарении из очистных сооружений и резервуаров товарных парков [35].

Надежный показатель состояния атмосферы в зимний период – атмосферные выпадения, которые фиксируются в снежном покрове. При растоплении снега эти выпадения переходят в снеговую воду, состав которой отражает состав аэрозолей атмосферы [35].

По данным Д.В.Московченко [30] под факельными установками в воздухе происходит увеличение содержания диоксида азота и сажи в 2 раза, оксида углерода и метана – в 1,3 раза. На участках с разведочными и добывающими скважинами количество сажи по сравнению с фоном увеличивается в 2 раза, диоксида азота – в 1,5 раза, диоксида серы и азота – в 1,3 раза.

Анализ резуьлтатов измерений показывает, что основные источники загрязнения воздушной среды расположены на площадках крупных технологических объектов – установки первичной подготовки нефти (УППН), пунктов сбора и сепарации нефти (НГСП) [48].

Механические воздействия на почвы и грунты приводят к нарушению равновесия в природных системах и появлению разнообразных вторичных техногенных процессов в ландшафтах.

Механические нарушения почвенного покрова и растительности, помимо сокращения природных ресурсов и нарушения естественных связей в экосистемах, естественного речного стока, вызывают усиление природных процессов, увеличивающих скорость дальнейшей деградации окружающей среды — криогенеза, эрозии и дефляции [35].

Экологические последствия механогенеза разнообразны и зависят от типа воздействий, например, из-за изъятия грунтовых масс (карьеры) или привноса веществ в ландшафты при строительстве линейных сооружений, отсыпке буровых площадок и др.

Наиболее интенсивный поверхностный и подземный механогенез осуществляется при строительстве и обустройстве промыслов. Однако заметные механические нарушения ландшафтов возникают и ранее, еще при поисках и разведке месторождений и позже, при их эксплуатации [45].

На любых этапах работы промыслов в процессе механогенеза формируются новые техногенные формы рельефа: 1) положительные, представленные разнообразными валами, насыпями, отвалами разнообразных грунтов; 2) отрицательные, связанные с земляными амбарами, карьерами, траншеями и т.д.

Интенсивные экологические изменения в ландшафтах возникают из-за подземного механогенеза при бурении, эксплуатации и ремонте скважин, закачивании жидкостей для поддержания пластового давления и интенсификации воздействия на продуктивные горизонты. Экологические ответы многообразны и проявляются как в изменениях геологической среды, так и в характере ландшафтообразующих процессов [45].

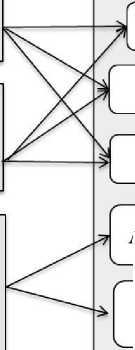

По результатам рассмотрения основных положений техногенеза при нефтедобыче составлена схема основных процессов (риc. 1 / fig. 1).

Геохимические

Виды воздействий

Объекты воздействия:

Физические

Битумизация (углеводороды)

Галогенез (хлориды, сульфаты, карбонаты)

Загрязнение воздуха (бензол, метан, гексан, сероводород, предельные УВГи др.)

Почвы и грунты

Водные объекты

Донные осадки

Атмосферный воздух

Почвенный и грунтовый воздух

Механогенез (механические нарушения: насыпи, отвалы, карьеры, траншеи и др.)

Рис. 1. Техногенез нефтяных месторождений

|

Types of impacts |

|||

|

Geochemical |

Physical |

||

Objects of influence:

Bituminization

(hydrocarbons)

Halogenesis (chlorides, sulphates, carbonates)

Air pollution (benzene, methane, hexane, hydrogen sulfide, saturated hydrocarbons and etc.)

Soils and grounds '

Water bodies

Bottom sediments

Atmospheric air

Soil-gases and Ground Gases

Mechanogenesis (mechanical disturbances: embankments, dumps, quarries, trenches, etc.)

Fig. 1. Technogenesis of oil fields

Геоинформационные системы. Использование геоинформационных систем (ГИС) становится ключевым инструментом для обеспечения экологической безопасности территорий. Геоинформа-ционные технологии позволяют объединить результаты прямых полевых наблюдений за состоянием окружающей среды с лабораторными исследованиями устойчивости основных компонентов экосистем к природному и антропогенному воздействию.

На сегодняшний день ГИС применяют в таких отраслях, как: отслеживание лесных пожаров, контроль оползневых территорий, предотвращение незаконных вырубок, разливы нефти и других опасных химических веществ, оценка воздействий опасных гидрометеорологических явлений и т.п.

Часто геоинформационные системы используются в области охраны природы и при оценке воздействия опасных гидрометеорологических явлений на жизнь людей. Средствами ГИС могут быть построены цифровые модели уязвимостей городских кварталов к пыльным и песчаным бурям [55], восприимчивости регионов к оползням [115], оценка ущерба на прибрежных территориях вследствие штормов [113] и другие.

Наряду с природными, техногенные факторы, оказывающие влияние на окружающую среду, также становятся предметом исследования. Например, с помощью ГИС китайскими учеными, создавалась модель оценки воздействия морских судов на прибрежные заповедные зоны, наглядно представленная в работе [114]. При помощи ГИС произведено моделирование траектории разливов нефти и картографирование уязвимости окружающей среды к разливам с использованием модели GNOME в Малайзии [53]. Для оценки экологических рисков и экологической безопасности в бассейне Чамширской плотины (Иран), где потенциальный источник воздействия – система нефтепроводов, также были использованы геоинфор-мационные системы. С их помощью выявлены уязвимые зоны, где риск разливов нефтепродуктов и необратимое воздействие на прибрежную экосистему исключительно высок [59]. Совместно с аэрометодом ГИС-технологии применены для определения экологической безопасности при добыче и транспортировке углеводов на острове Сахалин [7]. Проведена ГИС оценка экологических воздействий нефтегазовой промышленности в Арктическом регионе, которая позволила оценить и смоделировать загрязнение атмосферного воздуха, для обеспечения экологической безопасности в регионе и предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций [27]. Для города Грозного разработана геоинформационная система для выявления природных ландшафтов, загрязнённых нефтепродуктами, обеспечения своевременной реабилитации и рекультивации загрязненных территорий с целью поддержания на территории города экологической безопасности [28].

Чаще всего рабочей программой при использовании геоинформационных методов выступает программа ArcGIS (ESRI). Сбор, хранение и анализ фондовых данных, материалов полевых обследований, ДДЗ, будет осуществляться в форме реляционной, пространственно-временной, полимасштабной базы геоданных. Эта форма позволяет одновременно работать как с растровыми данными (аэрофотосъёмка, космические изображения, топографические карты), так и с векторной информацией (нефтепромысловые объекты; пункты проведения наблюдений и измерений; результаты лабораторного исследования отобранных образцов природных сред и биотестирования; дифференциация модельных участков на базовые экосистемы). Она позволяет проводить анализ геоин-формационных данных при помощи комплекса методов: оверлейные операции (наложение одного или нескольких слоев друг на друга), набор инструментов пространственного анализа (вырезание, разбиение, стирание, объединение, пересечение, выборка, создание буферных зон), набор инструментов для работы с растровыми данными и построения цифровых моделей (например, распространения загрязнения) Spatial Analyst (интерполяция дискретных данных по площади – построение GRID-моделей; растровый калькулятор и другие математические операции с растром, анализ направления стока, выделение водосборных областей), набор инструментов для работы с трехмерными данными 3D Analyst (построение TIN-моделей, расчет объемных показателей, построение ареалов загрязнений). Роль конкретной аналитической модели выполняет геоинформационная база данных.

Использование геоинформационных систем для сбора информации о состоянии окружающей природной среды, выполнения экологической оценки, поисковых и нормативных прогнозов, разработки мероприятий по восстановлению природной среды позволяет выйти на новый уровень рационального недропользования [1, 41].

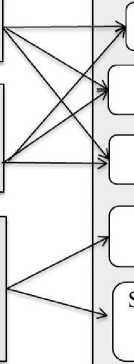

Первичная структура и состав ГИС для контроля качества окружающей среды, обеспечивающей экологическую безопасность в районах совместного размещения особо охраняемых природных территорий и эксплуатируемых нефтяных месторождений представлена на рисунке 2 / fig. 2. Геоинформацион-ная база данных состоит из трех основных блоков: наблюдение, оценка и прогноз. Наблюдение происходит дистанционно с применением БПЛА и данных ДЗЗ совместно с прямыми визуальными исследованиями. После получения первичных данных наблюдений выявляются пространственно-временные параметры техногенеза. Далее осуществляется оценка состояния природных объектов, для каждого компонента природной среды разрабатываются критерии состояния с помошью лабораторно-аналитических методов. На основе полученных данных составляются карты геоэкологической ситуации для участков совместного размещения особо охраняемых природных территорий и эксплуатируемых нефтяных месторождений.

Рис. 2. Структура геоинформационной базы данных

Fig. 2. Geographic information database structure

На завершающем этапе работ, БД позволяет сделать прогноз развития ситуации на исследуемой территории и разработать мероприятия, направленные на предотвращение загрязнения, сохранение и восстановление природной среды.

Дистанционное зондирование с помощью беспилотного летательного аппарата. Активный рост применения беспилотной аэрофотосъемки последние 15–20 лет закономерно отмечается во многих отраслях. Материалы съемки используются для решения как фундаментальных научных задач, так и задач прикладного характера [80]. К их числу относится и нефтедобыча, а также ряд смежных областей.

Наиболее острая и заметная проблема в нефтепромысловом технологическом процессе – разливы нефти. Нефть обладает достаточно специфическими оптическими свойствами, а её попадание на почву или в водные объекты приводит к заметным изменениям ряда физических параметров природных сред. Это создает объективную основу для регистрации и изучения разливов при помощи БПЛА [75].

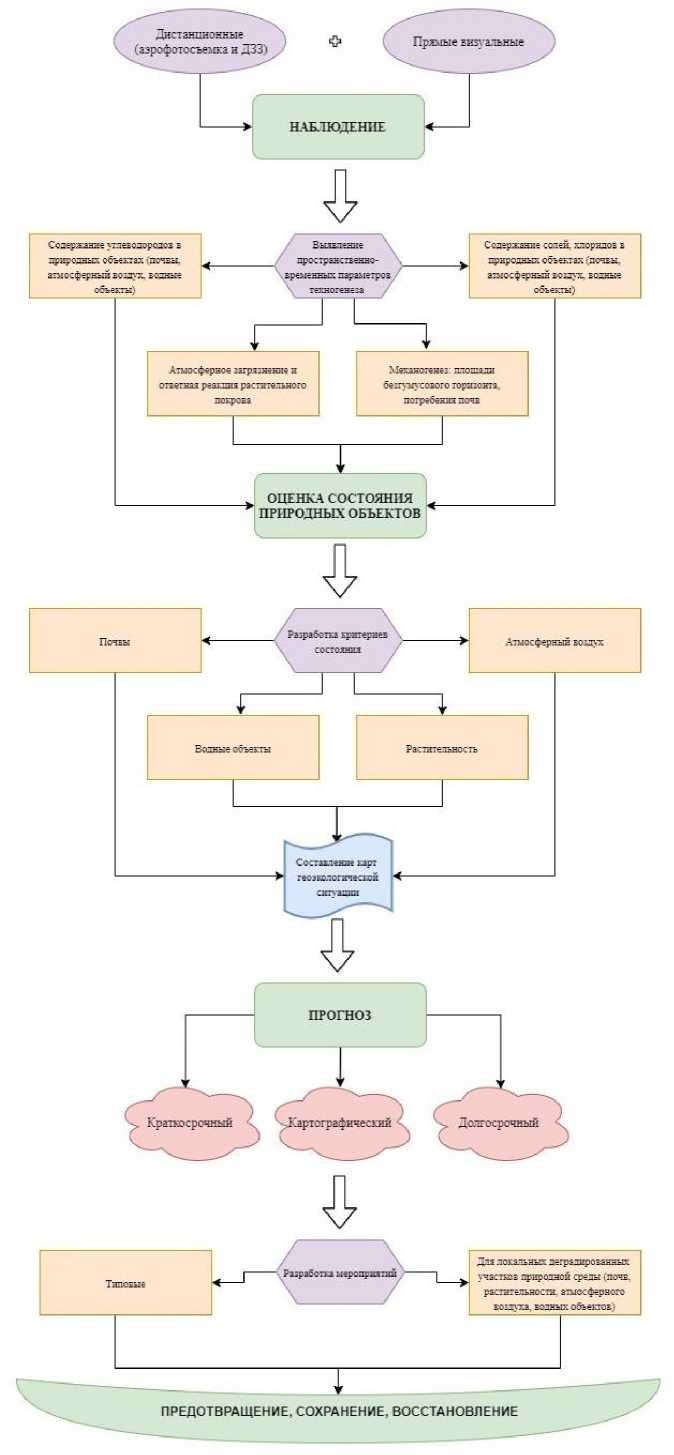

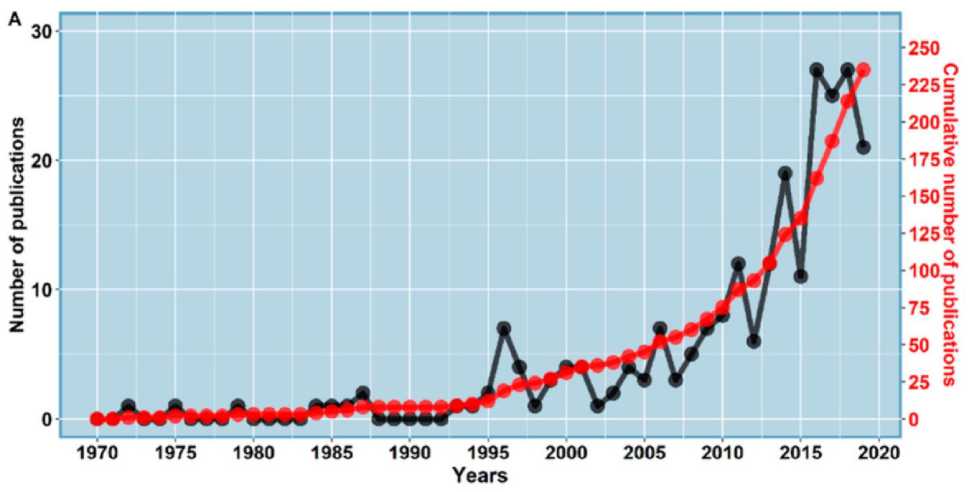

В целом, за последние 50 лет (2017-2019) число научных публикаций, посвященных выявлению и картированию нефтяных разливов, неуклонно росло (рис. 3 / fig. 3) [110].

Наиболее активно эту тему исследуют ученые из Китая, Италии и США [110].

Рис. 3. Число научных публикаций (индексированных в Scopus) о выявлении и картировании разливов нефти за период 1970-2019 гг. [110] Fig. 3. Annual growth rate of Oil Spills Detections and Mapping publications indexed in the Scopus database per year (1970–2019) [110]

В настоящее время на борту БПЛА может быть установлен достаточно широкий спектр сенсоров различного типа и назначения [72]. Выбор подходящего типа сенсора, относительно поставленных задач, масштаба, специфики техногенеза и применимости в различных условиях, занимает важное место в современной научной литературе [112].

Серьезное внимание уделяется изучению нефтепромыслового воздействия объектов линейной инфраструктуры (прежде всего нефтепроводов) [112]. Помимо подходов к регистрации порывов, разливов, реакции биоты [72], идет разработка оптимизационных алгоритмов подготовки полетного задания для БПЛА, позволяющих экономить ограниченный ресурс времени полета [95].

При возникновении чрезвычайных ситуаций на участках нефтедобычи возможны взрывы, пожары, долговременные горения. На удаленных участках, при отсутствии постоянных работников слежение за оча- гами горения [90], за дымовыми шлейфами [111] может проходить при помощи БПЛА. Существуют отдельные примеры использования беспилотной техники и для тушения возгораний [54]. На первых (разведочно-буровых) этапах «жизненного цикла» нефтепромысла, орфтофотопланы дают высокоточную основу для регистрации [70] и численной оценки ущерба, нанесенного лесам, в результате рубок при организации объектов нефтепромысла [96].

В староосвоенных районах существенная проблема – поиск заброшенных недействующих скважин. Один из интересных вариантов решения этой задачи – использование магнитометра (для выявления устьевых металлических частей скважин) в качестве сенсора БПЛА [62].

Мультиспектральная аэрофотосъемка успешно применяется для оценки эффективности восстановления техногенно преобразованных земель [93] или степени их текущей деградации [97].

Поскольку в России, в целом, и в Пермском крае, в частности, много нефтяных месторождений расположено в лесной зоне, важный идентификационный признак механогенеза, галогенеза, битумизации – реакция биоты – прежде всего, древостоя. Немалое число статей посвящено различным аспектам изучения лесов средствами аэрофотосъемки [51, 64, 85, 101]. Имеются работы, посвященные дешифрированию видового состава лесов [66, 71]. Определение отдельных технических параметров древостоев возможно, как при помощи лазерных сенсоров – лидарной съемки [87, 103], так и съемок в оптическом диапазоне [2]. Важным ответвлением этой темы следует считать идентификацию болезней, биологических повреждений леса, сухостойных деревьев. Часто исследования опираются на известную спектральную разницу фотосинтетически активной поверхности в красном и ближнем инфракрасном диапазонах [60, 76, 86]. Существуют примеры использования и панхроматических сенсоров [37, 78].

Первичная обработка результатов аэрофотосъемки позволяет создать ортофотоплан. Методика этого процесса достаточно подробно описана в ряде наших предыдущих публикаций [10, 38]. Последовательность основных этапов этой процедуры выглядит следующим образом. Определение положения и выравнивание фотографий относительно друг друга – создание разреженного облака точек и корректировка ошибок – расчет «глубины» каждого снимка и создание плотного облака точек – дифференциация точек на классы – создание цифровой модели местности (ЦММ) и цифровой модели рельефа (ЦМР), создание 3D-моделей местности (при необходимости). Дальнейшая обработка изображений проводится в соответствии с программой Photomod UAS. Она необходима для дополнительной коррекции снимков, достижения геодезической точности получаемых продуктов. В сжатом виде процедуру обработки можно представить в виде следующих этапов: сжатие снимков, привлечение данных внутреннего и внешнего ориентирования, создание сети опорных точек – добавление точек, с заранее определенными (геодезическим способом) координатами, для повышения точности ортофотоплана – уравнивание положения снимков относительно друг друга, определение линий порезов – глобальное и локальное выравнивание яркостей изображений – настройка выходных параметров и экспорт ортофотоплана.

Дополнительным источником информации станут материалы мультиспектральной космической съемки среднего (Landsat-8, 30 м) и высокого разрешения (Sentinel-2, 10 м), имеющиеся в свободном доступе. В отличие от аэрофотосъемки космические снимки, включают информацию по нескольким спектральным каналам, что существенно расширяет возможности дальнейшего дешифрирования. В целом анализ снимков будет основан на различиях в спектральных кривых различных экосистем и поиске признаков техногенного нарушения, которое характерно для участков развития нефтепромыслов.

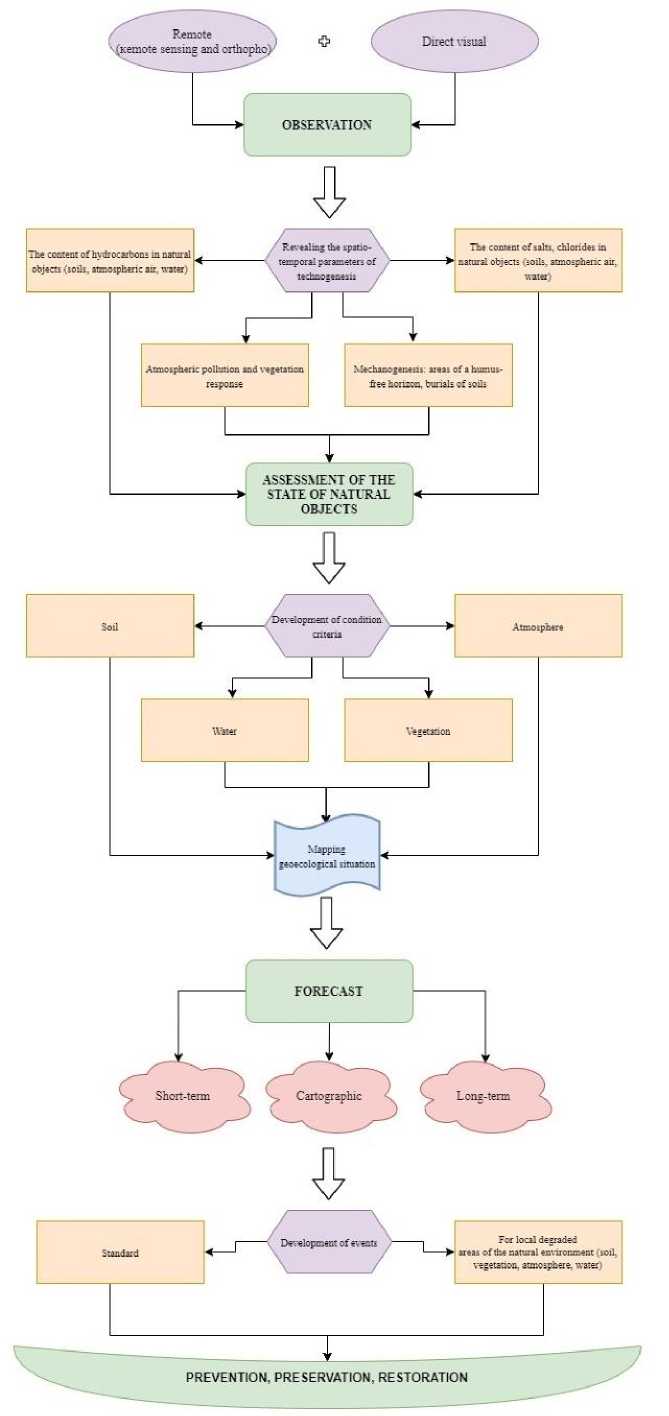

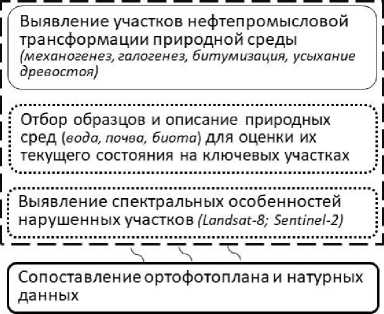

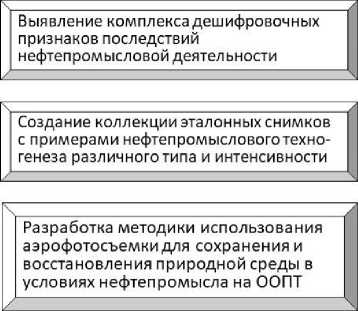

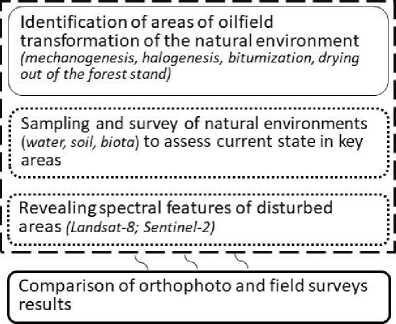

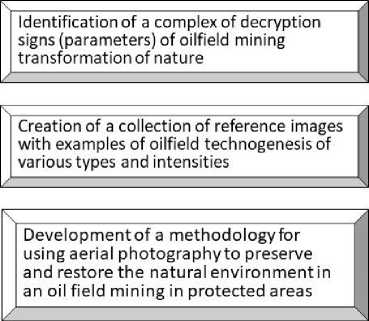

Схематичное представление о роли блока «дистанционных методов» при разработке ГИС для обеспечения экологической безопасности в районах совместного размещения нефтяных месторождений и ООПТ, показано на рис. 4 / fig. 4.

I. Аэрофотосъемка, первичная обработка

-

II. Обработка, соотнесение с другими данными

-

III. Анализ. Научно-практические результаты

Рекогносцировка: рельеф, взлётно-посадочная площадка, почвы, гидросеть, нефтепромысловые объекты, полетное задание

У I '

Получение разрешений на полет: зональный и районный центр, нефтедобывающая компания

4 I

Рис. 4. Последовательность работ и результаты применения аэрофотосъемки для изучения, сохранения и восстановления природной среды на нефтепромысловых участках

|

1. Aerial photography, primary geoprocessing |

il. Processing, correlation with other data Ilf. Analysis. Scientific and practical results |

Reconnoitruing:terrain, runway, soil, rivers network, oilfield facilities, flight mission

I '

Obtainingflight permits: zonal and regional center, oil production company

V I

Aerial photography process

- Orthophoto

- Digital Elevation Model

Fig. 4. Sequence of steps and results of aerial photography for studying, preserving and restoring the natural environment in oil field areas

Биотестирование. Моделирование техногенной трансформации наиболее важных процессов для определения устойчивости компонентов экосистем к загрязняющим веществам возможно методами биотестирования. И встает вопрос о том, какие тест-объекты более применимы при изучении токсичности почв и вод, загрязненных нефтью и нефтепродуктами.

Применение биотестирования, наряду с методами физико-химического анализа, как сказано в работе Shen [106], позволяет оценить комплексное влияние загрязнителей на компоненты природной среды и экосистемы в целом. Это важно, так как достаточно сложно при исследованиях экосистем определить степень влияния каждого отдельного поллютанта, которые попадают в среду при загрязнение нефтью и нефтепродуктами.

Н.А. Киреева и др. [21] составили рекомендации, по проведению биотестирования нефтезагрязненных почв, которые заключаются в следующем [21]: тест система должна включать представителей двух трофических уровней – автотрофов и гетеротрофов; иметь в своем составе представителей основных царств живого – бактерий, грибов, растений, животных; включать тест-организмы, хорошо растущие в лабораторных условиях, а так же организмы, обладающие высокой чувствительностью к исследуемым загрязнителям природной среды; включать такие тест-реакции тест-объектов, регистрация которых не требует использования сложной и дорогостоящей аппаратуры, но в то же время несущие достаточный объем информации.

По данным авторов [21], при биотестировании почв нефтезагрязненных территорий чаще всего в качестве тест-объектов используют почвенные микроорганизмы и беспозвоночных. Но нужно отметить, что и применение растений в качестве тест-объектов распространено так же широко [16]. Во многих исследования, в качестве тест-объектов используются бактерии [32, 56, 87, 99].

В работе А.В. Арзамасовой [3] говорится, что тест-функции, которые учитываются методами биотестирования на основе высших растений рассматривают всхожесть семян, энергию прорастания семян, длину корней и стеблей проростков семян, интенсивность роста побегов, фитомассу растений и некоторые другие параметры.

Есть три варианта методов по фитотестированию [94]: лабораторные, вегетационные (горшечные) и микроплощадочные. Из них более распространенными остаются лабораторные, благодаря следующим преимуществам [94]: высокая чувствительность, простота, компактность, относительная дешевизна, доступность и сохранность тест-объекта (растительных семян).

Р.М. Дауд с соавторами проводили фитотестирование почв, загрязненных нефтью, мазутом [12, 13, 61] и бензином [22], с целью изучения устойчивости аридных экосистем. Авторами сделаны выводы о том, что при загрязнении нефтью и нефтепродуктами было наиболее показательным исследование фитотоксичности (в качестве тест-объекта использовался редис), в частности, выявлено большое влияние загрязнения на изменение длины корней. В целом авторы [12, 13, 61] определяли общую численность бактерий, обилие бактерий рода Azotobacter , активность каталазы и дегидрогеназы, целлюлозолитическую способность, фитотоксические свойства. Помимо загрязнения нефтью и нефтепродуктами, С.И. Колесников и др. [12] изучали влияние загрязнения почв микроэлементами на фитотоксичность, которое также возможно на территориях, находящихся под воздействием нефтедобычи.

Füleky G. & Barna S. [68] так же исследовали влияние загрязнения микроэлементами на фитотоксичность, проводя эксперименты с загрязненными почвами на плевеле многолетнем ( Lolium perenne ).

Тест-объектов, которые используют при фитотестировании нефтезагрязненных сред достаточно мно- го. Наиболее часто при фитотестировании применяются следующие тест-объекты: семена салата (Lepidium sativum) [100], кресс-салат (Lepidium sativum) [15], редис (Raphanus sativus) [109], сорго (Sorghum bicolor) [65], люцерна (Medicago) [65], бобы (Phaseolus vulgaris) [109], семяна лука (Allium cepa) [109], клевер (Trifolium) [17], ячмень (Hordeum vulgare) [59], пшеница мягкая (Triticum vulgare) [3, 22].

Перечисленные растения в основном луговые, но стоит понимать, что загрязнению нефтью и нефтепродуктами подвергаются различные ассоциации, в том числе лесные. Следовательно, возникает необходимость фитотестирования на растениях, слагающих лесные фитоценозы. В таком случае можно выделить сосну обыкновенную (Pinus sylvestris) и ель сибирскую (Picea obovata) , которые чаще принято применять в роли биоиндикаторов, а не тест-объектов [47].

Широкое распространение имеют тест-объекты из числа одноклеточных растений, беспозвоночных животных и микроорганизмов. Многие исследователи [57] используют одноклеточную водоросль хлореллу ( Chlorella vulgaris ), эксперименты с которой проводятся в лабораторных условиях. Наряду с ней, такое же широкое распространение получили рачки дафний ( Daphnia magna ), которые выступают в роли тест-объектов во многих исследованиях [56, 105, 108, 118]. Эксперименты с ними проводятся в лабораторных условиях. Часто эти тест-объекты применяются в паре, что объясняется их принадлежностью к различным таксономическим группам.

Загрязнение почв нефтью и продуктами ее переработки негативно сказывается на состоянии всех компонентов микробиома почвы [49, 52, 67, 74, 89, 104]. Присутствие нефти и нефтяных углеводородов в почве приводит к изменению физико-химических и биологических показателей [50, 57, 63, 73, 98, 116, 117]. Существенное влияние такое загрязнение оказывает на численность и биоразнообразие почвенных микроорганизмов [79].

Механизм влияния нефтяного загрязнения на микробиомы может носить как прямой, так и опосредованный характер. В случае опосредованного влияния происходит существенное изменение физико-химических параметров: возникновение микроаэрофильных условий в случае проникновения нефти в почвенные слои, изменение гидрофобности почвенных частиц и регуляции углекислого газа в почве [74, 76 100]. Такие изменения оказывают негативный эффект на микробные сообщества почв, вызывая снижение численности и разнообразия организмов [49, 91, 100, 102]. Прямое влияние нефтяного загрязнения будет проявляться в том случае, если в почве присутствуют микроорганизмы, способные использовать углеводороды нефти в качестве источника углерода [49, 91].

Известно, что почвы формируются длительное время под действием комплекса геохимических факторов и отличаются как по механическому, так и по химическому составу [92]. Можно предположить, что в почвах разных групп/типов/классов нефтяное загрязнение будет оказывать различный эффект на почвенные микроорганизмы. Однако в литературе представлены единичные работы, отражающие изменения, обусловленные нефтяным загрязнением, в том или ином типе почвы [49, 57, 81].

На территории Пермского края (Россия) в районах нефтедобычи основная доля почв приходится на дерново-подзолистые, дерново-карбонатные, светлосерые, темно-серые и пойменные [84]. Исследованиями установлено, что нефтяное загрязнение таких почв приводит к снижению видового разнообразия почвенных бактерий. Однако, выявлены различия в изменении численности бактериоценозов разных типов почв при низких и высоких дозах нефтяного загрязнения. Так, дозы, характерные для аварийных разливов негативно влияют на численность микроорганизмов во всех изученных типах почв. Напротив, низкие дозы нефтяного загрязнения стимулировали развитие гетеротрофной микрофлоры в дерново-подзолистой, темно-серой и пойменной почвах. Можно предположить, что в микробоценозах данных почв существенную долю занимают нефтеокисляющие микроорганизмы, способные использовать нефтяные углеводороды как источник углерода для метаболических процессов клетки. Полученные результаты существенно отличаются от данных для нефтезагрязненного чернозема [81-83]. Таким образом, реакция микробоценоза почвы на нефтяное загрязнение зависит как от видового состава, так и от типа почвы.

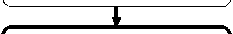

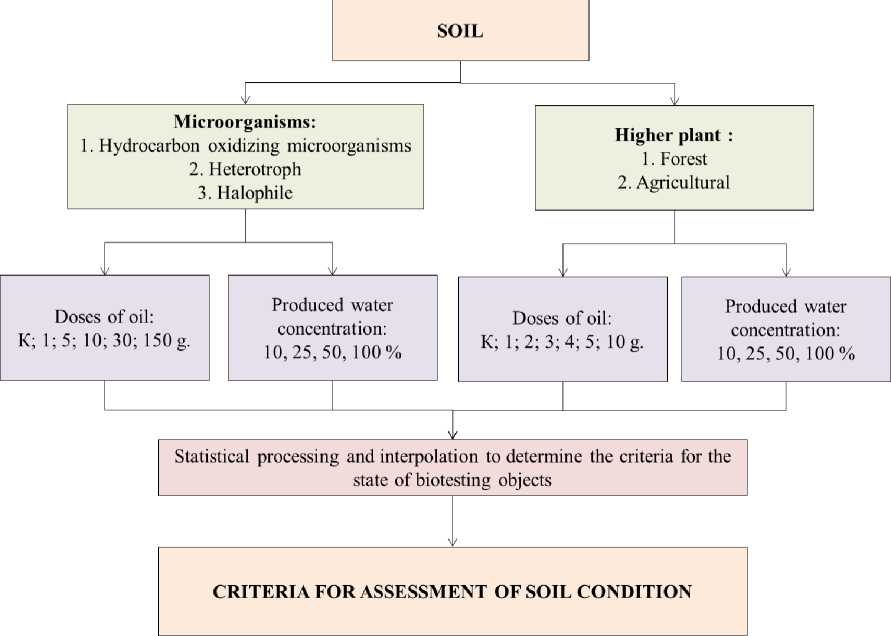

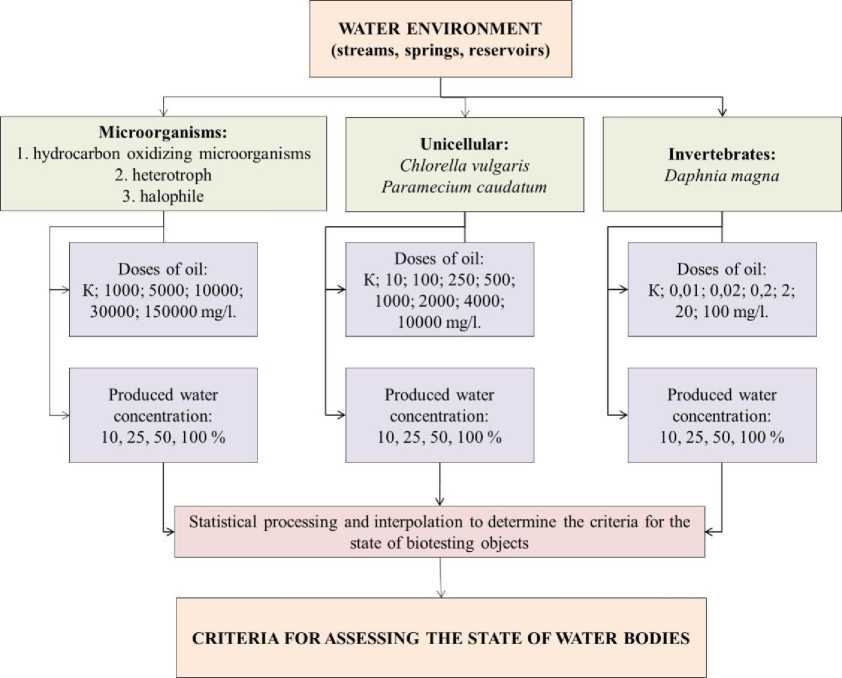

Описание эксперимента по биотестированию нефти и нефтепродуктов. На рисунке 5 / fig. 5 представлена общая схема биотестирования для почв, на рисунке 6 / fig. 6 – для водных объектов.

Вегетационный хронический эксперимент проводится в соответствии с методикой определения фитотоксичности. В качестве тест-объектов можно использовать четыре вида растений – пшеницу мягкую ( Triticum aestivum ) и кресс-салат посевной ( Lepidium sativum ), ель сибирскую ( Picea obovata ) и сосну обыкновенную ( Pinus sylvestris ). Число повторностей каждого варианта – 4. В качестве критерия фитотоксиче-ского действия поллютанта использовано снижение фитопродуктивности растений на 20% и более, по сравнению с контрольными вариантами. Микробиологическое исследование почв включает изучение динамики численности и разнообразия экологотрофических групп бактерий в почвах разного типа при дифференцированном нефтяном загрязнении от контроля до 300 г/кг. Подсчет числа клеток производили путем их посева на плотные питательные среды. В основе метода лежит принцип Коха, согласно которому каждая колония является потомством одной клетки.

Рис. 5. Схема биотестирования почв, загрязненных нефтью и подтоварными водами

Fig. 5. Design of an experiment on bioassay of soils contaminated with oil and produced water

Рис. 6. Схема биотестирования водных объектов, загрязненных нефтью и подтоварными водами

Fig. 6. Design of an experiment on bioassay of waters contaminated with oil and produced wate

Атмосфера

Моделирование техногенного воздействия в экспериментах по

Разработка критериев экологической опенки

Прогноз техногенной трансформации природной гре ты

Разработка типовых мероприятий по предотвращении? деградации и загрязнения природной реды

■ Пользователи ГИС (экологические службы) .

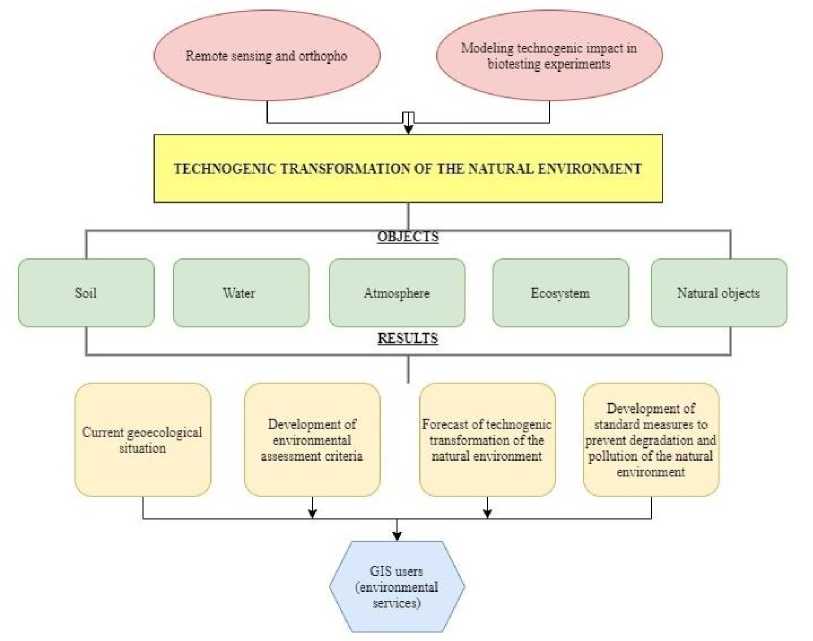

Рис. 7. Структура геоинформационной системы для экологической безопасности территорий

Fig. 7. The structure of the geographic information system for the environmental safety of territories

Описание морфотипов осуществляли по общепринятым методикам . Для определения влияния на водную среду и токсичности водной вытяжки почв эксперимент ставился на объектах Chlorella vulgaris, Daphnia magna. Токсичность оценивается по снижению на 20% и более (подавление роста) или увеличению на 30% и более (стимуляция роста) величины оптической плотности культуры водоросли. Для каждой пробы высчитывалась величина токсичной кратности разбавления.

В результате, разработана схема эксперимента по биотестированию почв, загрязненных нефтью и подтоварными водами, включающая тест-объекты из различных таксономических групп: бактерии, растения и животные. Бактерии представлены тремя экологотрофическими группами: нефтеокисляющие, гетеротрофные, галофильные. В группе растений выделены одноклеточные и многоклеточные; однодольные и двудольные; цветковые и хвойные; сельскохозяйственные и лесные.

Результаты эксперимента позволяют дополнить ГИС для контроля качества окружающей среды, обеспечивающей экологическую безопасность в районах совместного размещения особо охраняемых природных территорий и эксплуатируемых нефтяных месторождений (рис. 6 / fig. 6).

Объединение данных дистанционного зондирования Земли и аэрофотосъёмки с помощью БПЛА с результатами эксперимента по биотестированию нефти и нефтепродуктов позволяют оценить актуальную геоэкологическую ситуацию, разработать критерии экологической оценки, дать прогноз техногенной трансформации природной среды и разработать мероприятия, направленные на предотвращение загрязнения, сохранение и восстановление природной среды для территорий с совместным расположением ООПТ и объектов нефтепромысла.

Заключение

Развитие систем управления качеством окружающей среды на базе ГИС должно позволять своевременно и регулярно получать качественную информацию (т.е. полную, достоверную и точную) для того, чтобы вовремя принять эффективные меры сохранения природной среды и предотвращения деградации и загрязнения экосистем.

Современный уровень развития теории техногенной трансформации природной среды делает возможными выявление негативных последствий нефтедобычи, разработки геоэкологической оценки, прогнозы и мероприятия по восстановлению природных объектов.

Существуют реальные возможности дистанционного зондирования значительных площадей районов месторождений с помощью беспилотного летательного аппарата и дешифрирования полученных данных.

Биотестирование позволяет моделировать техногенные процессы, определять и рассчитывать количественные критерии для проведения экологической оценки на локальных территориях.

Геоинформационные системы позволяют создавать пространственные и временные базы данных, способные не только накапливать результаты обследований, но и создавать картографические модели для оценки, прогноза геоэкологической обстановки.

Анализ научных литературных данных показывает, что существуют технологические возможности для создания ГИС в целях контроля качества окружающей среды, обеспечивающей экологическую безопасность в районах нефтяных месторождений. Необходимые карты и слои ГИС: почвенная, водосборных бассейнов, природно-технических систем, развития техногенных процессов, мероприятий по восстановлению природной среды.

Представляется важной отработка методики дистанционного зондирования с использованием БПЛА в районах размещения нефтяных месторождений и ценных природных объектов.

Целесообразна разработка методики для определения закономерностей и уровней воздействия остаточной нефти и техногенных рассолов на локальные природные объекты, местные почвенные и водные экосистемы по результатам биотестирования.

Разработка регламентов типовых мероприятий по ремедиации экосистем при различных уровнях загрязнения, при битумизации, галогенезе земель и водных объектов.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ, проект № 20-45-596018.