Разработка и исследование гибкой программируемой архитектуры электронных схем

Автор: Суханова Наталия Вячеславовна

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Разработка приборов и систем

Статья в выпуске: 4 т.28, 2018 года.

Бесплатный доступ

Цель работы - сокращение затрат на испытания и разработку электронных схем. Решаемые задачи: моделирование электронных схем, контроль работоспособности, обнаружение отказов, поиск и замена неисправных элементов. Метод исследования - моделирование. Разработана новая гибкая программируемая архитектура электронных схем. Гибкая архитектура электронной схемы позволяет программировать и изменять взаимные связи между элементами в процессе работы, без выключения ЭС. В схему введены дополнительные элементы - коммутаторы. Все элементы ЭС по входам и выходам подсоединяются к коммутаторам. Коммутаторы соединены друг с другом. Коммутаторы имеют оперативную память, в которой записана информация о взаимном соединении элементов схемы. Для контроля работоспособности электронных схем коммутаторная архитектура применяется впервые.

Гибкая программируемая архитектура, отказ, работоспособное состояние, неработоспособное состояние, испытания электронной схемы

Короткий адрес: https://sciup.org/142217027

IDR: 142217027 | УДК: 004.052.3 | DOI: 10.18358/np-28-4-i146150

Текст научной статьи Разработка и исследование гибкой программируемой архитектуры электронных схем

Современные электронные схемы (ЭС) характеризуются высоким уровнем сложности и большим числом элементов. При разработке электронных схем применяется моделирование. Моделирование ЭС позволяет сократить затраты на создание и испытания, ускорить запуск ЭС в серийное производство. Рассмотрена модель ЭС, где элементы соединены с помощью программируемых коммутаторов. В схеме имеются основные и резервные элементы, которые подключают при отказах.

АКТУАЛЬНОСТЬ

В число основных проблем приборостроения входит повышение эффективности процесса разработки и испытаний электронных схем. Таким образом, разработка и исследование новых методов моделирования ЭС является важной и актуальной задачей.

ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ, РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

Объект исследования — цифровая электронная схема, которая состоит из стандартных элементов. Для электронной схемы определены характеристики входных и выходных сигналов, и описаны зависимости между входными и выходными сигналами.

Предмет исследования — работоспособность ЭС. Рассмотрены испытания опытных образцов ЭС в лабораторных условиях, при заранее определенных и известных характеристиках входных и выходных сигналов.

Решаемые задачи — моделирование ЭС, контроль работоспособности, обнаружение и устранение отказов в ЭС.

В работоспособном состоянии все характеристики входных и выходных сигналов электронной схемы соответствуют значениям, указанным в технической документации. В неработоспособном состоянии имеются различия, отклонения между характеристиками входных и выходных сигналов электронной схемы и контрольными значениями, указанными в технической документации.

В процессе испытаний ЭС обнаруживают следующие отказы:

– конструкторские отказы, вызванные ошибками при проектировании;

– производственные отказы, вызванные нарушениями технологии изготовления;

– отказы элементов и всей схемы.

Выявление и устранение отказов требуют переделки электронной схемы, повторной разводки печатной платы, перепайки контактов, замены неисправных элементов, изменения связей между элементами схемы.

Цель работы — сокращение затрат при создании и испытании электронных схем. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи.

– Провести анализ методов испытаний электронных схем.

– Разработать и исследовать новую архитектуру ЭС, которая позволит повысить эффективность процесса разработки и испытаний.

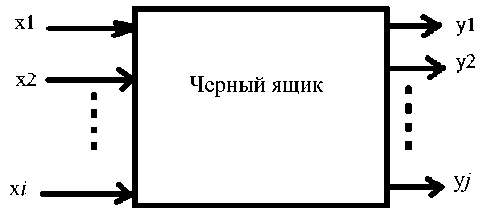

"Белый", или прозрачный, ящик использует описание структуры ЭС. Метод "белого" ящика характеризуется сложностью и высокой трудоемкостью, требует контроля каждого элемента и всех взаимных связей (см. рис. 2).

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ

ГИБКАЯ ПРОГРАММИРУЕМАЯ АРХИТЕКТУРА ПОСТРОЕНИЯ ЭС

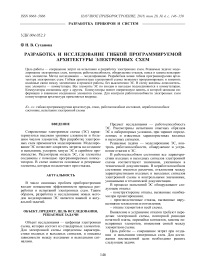

Традиционным методом испытания ЭС является метод "черного ящика" (см. рис. 1).

"Черный ящик" — это модель объекта с неизвестной структурой на основе требований и технической документации. Определяют классы эквивалентных входных сигналов (x1, x2,…, x i ), для которых должны быть сформированы выходные сигналы с заранее заданными характеристиками (y1, y2,…, y j ). Проводят испытания ЭС при граничных значениях классов эквивалентных входных сигналов и для входных сигналов внутри границ классов эквивалентности. При испытаниях по методу "черного" ящика степень покрытия тестами всего множества входных и выходных сигналов невелика, имеются входные и выходные сигналы, при которых ЭС не испытывалась.

Рис. 1. Испытания электронной схемы методом "черного ящика"

Основой для разработки новой архитектуры ЭС стали:

– методы тестирования "черного" и "белого" ящиков;

– коммутаторная архитектура суперкомпьютеров [1, 2].

Коммутаторная архитектура использовалась в суперкомпьютерах. В работах акад. Каляева А.В. и Каляева И.А. был описан метод адаптации структуры многопроцессорной вычислительной системы суперкомпьютера к решаемой задаче [1, 2]. Рассматривалась задача оптимизации ресурсов вычислительной системы суперкомпьютера при потоковых вычислениях.

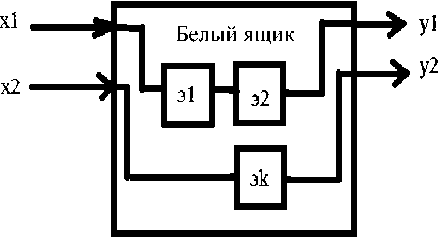

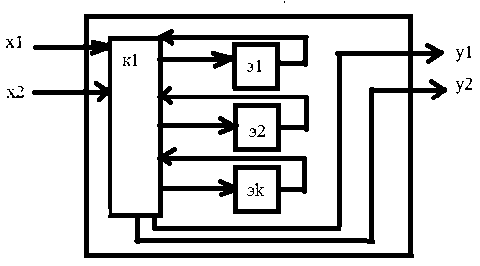

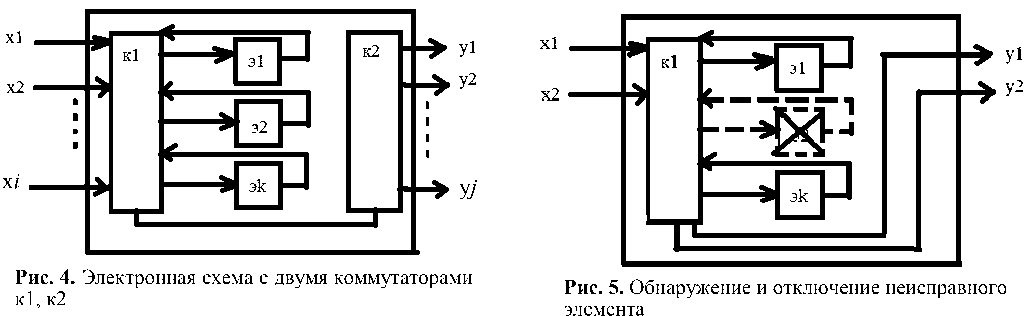

Для контроля работоспособности электронных схем коммутаторная архитектура применяется впервые. Разработана новая архитектура построения ЭС, которая позволяет динамически изменять взаимные связи элементов в процессе работы, без выключения схемы, без повторной разводки токоведущих дорожек, без перепайки и переключения контактных соединений. В ЭС с гибкой программируемой архитектурой имеются дополнительные устройства — коммутаторы к1, к2 с программируемой памятью (см. рис. 3, 4). Схема и принципы работы коммутатора описаны в работе [3].

Коммутатор выполняет следующие функции:

– в памяти коммутатора записана таблица взаимных связей элементов;

– коммутатор соединяет между собой входы и выходы элементов на основе таблицы взаимных связей.

Рис. 2. Испытания электронной схемы методом "белого ящика"

Рис. 3. Электронная схема с одним коммутатором к1

Память коммутатора содержит информацию в двоичном виде в форме таблицы взаимных связей входов и выходов. Элементы таблицы взаимных связей входов и выходов x[ i , j ] принимают значения "0" или "1".

Если i -й вход коммутатора не связан с j -м выходом, то x[ i , j ] = 0.

Если i -й вход коммутатора связан с j -м выходом, то x[ i , j ] = 1.

Коммутаторы соединяют друг с другом по принципу каскадного соединения.

На рис. 2, 3 приведена ЭС, в которой имеются два одинаковых основных элемента (э1, э2) и избыточный резервный элемент эk, который подключают при отказах любого из основных элементов. В ЭС с гибкой программируемой архитектурой имеется коммутатор к1 (см. рис. 3). Коммутатор подключает сигналы к входам элементов схемы (э1, э2, эk). Коммутатор выполняет взаимное соединение элементов схемы друг с другом. Схемы на рис. 2, 3 эквивалентны. ЭС с гибкой программируемой архитектурой обеспечивают непрерывный неразрушающий контроль входных и выходных сигналов для каждого элемента через подключенный к нему коммутатор (см. рис. 3). В ЭС с традиционной архитектурой могут контролироваться только входные и выходные сигналы всей схемы в целом (см. рис. 2).

Коммутаторная архитектура позволяет изменять взаимные связи элементов без выключения ЭС, переключения и замыкания контактов [4–6]. Изменение взаимных связей элементов необходимо в следующих случаях.

– При отказах основного элемента подключается такой же резервный элемент (см. рис. 5). Отключение неисправных элементов и подсоединение исправных резервных элементов происходит за минимальное время без переключения контактов путем записи информации в память коммутатора.

– При необходимости непрерывного контроля сигналов на входах и выходах элемента. Входы и выходы каждого элемента доступны для контроля через коммутатор.

– При испытаниях ЭС требуется сравнить разные схемы или изменить взаимные соединения элементов. Имеется возможность реализовать разные схемы без повторной разводки печатных плат, перепайки контактов путем записи информации в память коммутатора.

ОБНАРУЖЕНИЕ НЕИСПРАВНОГО ЭЛЕМЕНТА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕЗЕРВНОГО ЭЛЕМЕНТА

При испытаниях определяют и отключают неисправные элементы. ЭС разделяют на части и фрагменты, для которых проводят испытания на наборе тестов. Для каждого фрагмента формируют тестовые входные сигналы. Тестовые сигналы подают на входы ЭС. Через коммутатор тестовые сигналы подсоединяют к входам составной части ЭС, а ее выходы также через коммутатор подключают к выходам схемы для контроля. Последовательно проводят испытания всех составных частей и определяют, где имеется неисправный элемент. Неисправный элемент (э2) остается в составе ЭС, но его входы и выходы отсоединяют от схемы (см. рис. 5).

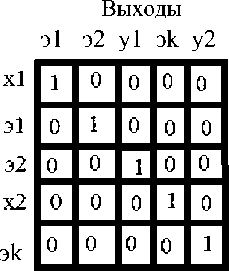

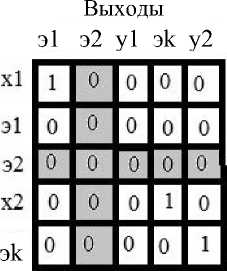

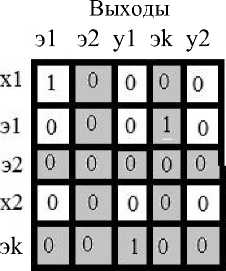

Рис. 6 показывает изменения в таблице взаимных связей при замене неисправного элемента э2 на резервный элемент эk. Для подключения резервного элемента требуется изменить таблицу взаимных связей, скопировать информацию из строки э2 в строку эk и из столбца э2 в столбец эk.

Неисправный элемент отсоединяют от схемы, записав все "0" в строку и столбец таблицы его взаимных связей.

Соединение элементов

Отсоединение э2

Подсоединение эk

Рис. 6. Изменение таблицы взаимных связей при замене неисправного элемента э2 на резервный элемент эk

ВЫВОДЫ

Разработана новая гибкая программируемая архитектура ЭС, которая обладает следующими преимуществами.

-

1. Имеется возможность изменять связи между элементами в процессе работы без выключения и нарушения функционирования ЭС.

-

2. Отключение неисправных элементов и подсоединение исправных резервных элементов происходит за минимальное время путем записи информации в память коммутатора.

-

3. В процессе работы ЭС непрерывно контролируется ее работоспособность, входные и выходные сигналы всех элементов.

Разработанная архитектура ЭС позволяет сократить затраты на разработку и испытания электронной схемы.

Список литературы Разработка и исследование гибкой программируемой архитектуры электронных схем

- Каляев А.В. Многопроцессорные системы с программируемой архитектурой. М.: Радио и связь, 1984. 240 с.

- Каляев И.А., Левин И.И., Семерников Е.А., Шмойлов В.И. Реконфигурируемые мультиконвейерные вычислительные структуры. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2008. 392 с.

- Князьков В.С., Васин Л.А. Многофункциональный коммутатор. Патент РФ № 2139567. Заявитель и патентообладатель Пензенский технологический институт (ВТУЗ), заявл. 11.06.1997, опубл. 10.10.1999. 3 с.

- Суханова Н.В. Обеспечение отказоустойчивости аппаратных средств автоматизированных систем управления//Вестник МГТУ "СТАНКИН". 2017. Т. 41, № 2. С. 79-83.

- Суханова Н.В. Применение коммутаторной структуры при обеспечении отказоустойчивости аппаратных средств вычислительных систем//Вестник МГТУ "СТАНКИН". 2017. Т. 42, № 3. С. 105-110.

- Кабак И.С., Суханова Н.В. и др. Способ повышения отказоустойчивости схемы и отказоустойчивая схема для его реализации. Патент RU № 2631987 по заявке на изобретение № 2016103080/08(004655) РФ. Заявитель и патентообладатель ИКТИ РАН, заявл. 01.02.2016, опубл. 29.09.2017, Бюл. № 28. 3 с.