Разработка и исследование методов построения инновационного производства в самолетостроении

Автор: Тлустенко С.Ф.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Машиностроение и машиноведение

Статья в выпуске: 1 т.25, 2023 года.

Бесплатный доступ

Показаны результаты разработки методов построения стратегии технологических инноваций, способов обоснования задач постановки целей научно-технического развития предприятий в условиях неоднозначности характеристик воздействующих внешних и внутренних факторов. Показаны способы, использующие теорию нечётких множеств, нечеткие представления информации для задач, оперирующих соответствующей информацией, значительная часть которой содержит неопределенность. Анализ и методы обработки такой информации по условиям решения задач планирования стратегии развития производства представляет значительный интерес для принятия стратегических решений. Предложен алгоритм синтеза инновационной системы производства по взаимосвязи стратегии и детерминированных управляющих воздействий, содержащих четко определенные численные значения уровней воздействий и конечных результатов. Показан способ описания исходных данных задач стратегического управления в инновационной среде, содержащих неопределенность, с помощью нечетких численных значений параметров системы.

Эффективность производства, технологические инновации, цифровые технологии, неопределенность, нечеткие оценки, инновационные проекты, системные представления, векторная переменная

Короткий адрес: https://sciup.org/148325873

IDR: 148325873 | УДК: 656.7.658 | DOI: 10.37313/1990-5378-2023-25-1-48-54

Текст научной статьи Разработка и исследование методов построения инновационного производства в самолетостроении

К сфере стратегических решений повышения эффективности производства летательных аппаратов относятся задачи определения структуры и целей производственных и технологических инноваций (ТИ) в условиях автоматизации научно-исследовательских, конструкторско-технологических разработок и производственных комплексов на единой базе цифровых технологий. Методы и процессы научно-технического развития на уровне предприятий включают в себя вопросы целенаправленного поиска направлений технологического развития и реализации инноваций в производстве. Элементами, необходимыми для формирования стратегии научно-технологического развития предприятий, являются и способы обоснования выбора технологических инноваций (ТИ) производства. От эффективности таких способов и методов зависят процедуры постановки целей инноваций, содержание процессов формирования и распределения затрат на исследования и разработку проектов инноваций, в том числе образование фондов экономического стимулирования за разработку новых моделей и типов продукции и технологии, социально-экономические результаты внедрения ТИ, способы оценки реализации инноваций.

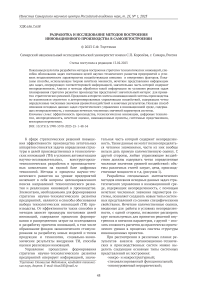

тельная часть которой содержит неопределенность. Такие данные не могут полно определяться четкими значениями, части из них вообще нельзя дать прямую количественную оценку. С другой стороны, любые управляющие воздействия должны содержать четко определенные числовые значения уровней воздействий: объемы различных статей затрат, цена, производственные мощности и т.д. (рисунок 1).

Разработка специальных математических методов описания исходных данных задач стратегического управления в инновационной среде, содержащих неопределенность, с помощью нечетких численных значения параметров системы, позволяет создавать новые типы системных представлений со своими специфическими свойствами. Нечеткие количественные оценки, вводимые для работы в условиях неопределенности, с одной стороны, позволяют расширить круг используемых для принятия решений внутренних и внешних параметров, с другой – снизить сложность расчетов до практически приемлемого уровня в процессах синтеза структуры инновационных проектов.

При рассмотрении в различных планах результатов анализа организационно-технических и производственных систем можно выделить следующие основные типы системных представлений их построения:

-

- микро- и макроструктурный;

-

- специализированный функциональный;

-

- многоуровневый иерархический;

Стратегия инноваций

1-й уровень

- ^

2-й уровень

3-й уровень

4-й уровень

Управление проектами

ii„ ib - -

Управление показателями производства (качество К, эффективность Э7 производительность

П,

рентабельноеть

Р,

конкурентоспособность Ф)

Результат оценки вар < ан та с трате пш инноваций

Результаты (оценки)2СЭ П,Р;Ф,

Рисунок 1. Алгоритм синтеза инновационной системы производства по взаимосвязи стратегии и детерминированных управляющих воздействий, содержащих нечетко определенные численные значения уровней воздействий и конечных результатов.

-

- формализованный процессуальный.

Соответственно каждый из указанных типов системных представлений со своими специфическими свойствами обладает и общими для других представлений свойствами вследствие логичных объективных целевых взаимосвязей между ними, и некоторые понятия нечётких представлений используются для описания различных взаимосвязей в системе (рисунок 2).

В общем случае современная инновационная среда представляется в виде многомерного объекта, на входе которого действует векторная переменная x(t) c составляющими x1(t), x2(t),…,xn(t). К этим переменным относятся все свойства и характеристики производства (виды и качество продукции, технологическое оборудование, организационно-техническая структура и др). Параметры, характеризующие условия реализации инновационных процессов, на рис.2 обозначены через векторную функцию z(t) c составляющими z1(t), z2(t),…,zn(t). К этим параметрам относятся характеристики инновационных процессов-смена или повышение качества продукции производства, внедрение новых технологических процессов, повышение возможностей производства за счёт внедрения оборудования с числовым программным управлением и др.

Важным свойством теории нечетких множеств является формальный аппарат теории, позволяющий оперировать понятиями нечетких множеств, характеризующихся функцией принадлежности. Особенностью включаемых в расчет параметров является возможность определения характеристик также и уровней неопределенности (размытости) исходных данных. В зависимости от точности экспертных оценок устанавливается уровень и характер неопределенности, могут использоваться простые интервальные оценки, доверительные тройки (составная оценка, содержащая минимально и максимально возможные значения параметра, а также наиболее возможное из данного интервала), более сложные конфигурации, детализирующие область размытости исследуемой структуры по принципу «уровень достоверности – доверительный интервал»). В этом случае фиксирование отдельных параметров из интервала {0,1}, которыми оценивается степень достоверности, может иметь относительно субъективный характер. Для представления четких множеств можно использовать следующие два способа:

-

- путем перечисления всех элементов множества в следующем формате записи:

-

{ a1,a2 ,..., an} , где A – имя множества, a1,a2 ,...,

Рисунок 2. Блок-схема построения общей методики анализа и управления инновационными процессами как многомерными объектами исследования на производстве

an – имена элементов этого множества, n – количество элементов в множестве, где каждый элемент в списке является оригинальным (без повтора);

-

- путем определения характеристического свойства элементов множества с именем А, когда формат записи: A:{a : P(a)} , где A – имя множества, a –обобщенное имя элемента, P(a) – предикат, который является логическим условием или процедурой для проверки того, принадлежит ли данный элемент этому множеству или нет.

Применение нечетких чисел позволяет упрощать содержание модели, опуская полное формальное описание сложных элементов и подсистем объекта, размывая оценки результирующих параметров на соответствующую величину неопределенности, вносимую данным упрощением, что существенно повышает производительность расчетов без существенного снижения их качества. Поиск решений на основе четкого моделирования содержит те же процедуры, что и в задачах с четкими параметрами, дополнительным этапом является выработка конкретных управленческих решений на основе размытого ответа. Однако не всегда удается описать знания, существенные для принятия стратегических решений, на основе количественных (даже нечетких) оценок.

Стратегическое управление инновациями на основных уровнях производственной структуры включает все существенные параметры деятельности, где необходимо использовать в качестве аналитической основы прикладные модели и методы, разрабатываемых для функционирования инновационных преобразований. Отметим, что способы вычисления функции принадлежности обеспечивают установление вполне конкретных (неслучайных) числовых значений степеней принадлежности функции. Это поясняется следующим. Функция принадлежности устанавливает соответствие между элементами универсального множества U {u1,u2 ,..., un} и числовыми значениями их степеней принадлежности некоторому новому множеству A: A (u) на отрезке [0,1]. Значение функции принадлежности A (u) для некоторого элемента u ∈ U показывает, в какой мере, в какой степени этот элемент принадлежит множеству A. Если степени принадлежности A(u) принимают только два значения 0 или 1, то множество A является четким, в противном случае это множество является нечетким (степени принадлежности могут принимать любые значения на отрезке [0,1], например, 0,2 или 0,8).

Для вычисления значений функции принадлежности при построении множества используем прямые (экспертные) методы, когда решение принимает эксперт, и косвенные методы, ког- да степени принадлежности определяются на основе измерений и вычислений параметров свойств элементов. Такой подход при использовании различных методов приводит к установлению вполне конкретных (неслучайных) числовых значений степеней принадлежности в теории нечетких чисел.

Исследования и анализ инновационной среды, планирования не всегда имеют точное формализованное описание, поэтому для работы с такой информацией и знаниями требуются модели и методы, способные формализовать качественные характеристики состояний элементов объекта и внешней среды, а также качественные оценки силы и характера взаимной связи элементов системы. Следовательно, необходимы методики решения задачи стратегического управления инновациями с использованием нечетких оценок. На первом этапе проведен анализ реального опыта решения задачи стратегического управления инновационными процессами на авиационных предприятиях, что позволило выделить объекты инновационных преобразований на предприятиях и определить содержание инновационных процессов, а также сформировать стратегические направления внедрения и развития инноваций.

В итоге экспертами были определены следующие цели инновационного развития предприятий, достижение которых обеспечивало бы выполнение требований по стратегии инновационных преобразований: достижение устойчивых показателей рентабельности производства ar1; снижение затрат производства ar2; повышение качества и лётных характеристик изделий ar3; повышение надёжности при одновременном снижении эксплуатационных затрат (ar4). Таким образом, были получены четыре параметра и четыре соответствующих качественных критерия, характеризующих требуемое для предприятия состояние производственной среды, определяемое вектором цели Ar.

Соответственно каждой из указанных составляющих общей стратегии была определена соответствующая числовая (нечеткая) оценка в интервале от 0 до 1 (при условии, что чем выше нечеткая числовая оценка, тем выше достоверность описания и оценки составляющей стратегии по значениям нечетких оценок: Аr = (аr1, аr2, аr3, аr4) = (0.8 0.9 0.6 0.8).

После этого определялись значения на выходе объекта, определяющие влияние на указанные параметры производственной среды и качественные оценки связи между ними в виде матрицы эффективности взаимодействий и степени влияния фактора на результат. Нечеткие оценки, соответствующие 0.5, описывают нейтральные отношения, и их приближение к границам оценочных интервалов (0 и 1) отражает усиления связи (отрицательное и положительное) соответственно. Важно, чтобы качественные признаки для нечетких оценок, определяющих состояния и отношения, совпадали: например, оценка 0.5 характеризует нейтральный уровень связи и средний уровень развития элемента объекта или среды, выше 0.5 – наличие положительной связи (усиливающейся с приближением к 1) и состояние среды выше среднего (приближающееся к оптимальному уровню при значении, равном 1).

К точкам выхода объекта были отнесены: эффективность стратегии управления инновациями (p1), квалификация и состав производственного персонала (p2), качество конструкторско-технологической документации (p3), эффективность работы оборудования (p4), уровень автоматизации производственных процессов (p5). По заданным исходным условиям, определенных экспертами, была построена нечеткая матрица влияний точек выхода объекта (Р) на точки выхода микросреды (А) при сложившемся состоянии внешней среды:

|

' 0,5 |

1 |

0,6 |

0,7 " |

|

|

0,5 |

0,8 |

0,7 |

0,9 |

|

|

RD°p — A = |

0,8 |

0,7 |

1 |

0,5 |

|

1 |

0,5 |

0,6 |

4 |

|

|

b |

0,6 |

0,5 |

1 J |

Например, количество и виды современного оборудования с числовым программным управлением не только определяют производительность труда [а23 = 0,8], но обеспечивает повышение качества продукции [а41 = 1,0]. Из множества элементов объекта были выделены такие точки входа как параметры объекта, при управляющем воздействии на которые изменяется состояние элементов и подсистем производства, определяющих заданные показатели выпускаемой продукции. К ним эксперты отнесли: используемую технологическую документацию и оснащение, квалификацию и компетентность персонала (b1), технологическую подготовку производства (b2), производственные условия (b3), организацию производства (b4). До момента реализации стратегии состояние данных параметров характеризовались вектором:

В0 = (b1, b2, b3, b4) = (0,7 0,6 0,5 0,4), а влияние точек входа (В) на точки выхода объекта (Р), по мнению экспертов, определялось следующей матрицей:

|

' 1 |

0,8 |

0,7 |

0,5 |

0,5' |

|

|

R A В — A = |

0,7 0,5 |

0,5 0,8 |

1 0,6 |

0,4 1 |

0,5 1 |

|

v 0,5 |

0,5 |

0,9 |

0,7 |

0,6 J |

Необходимо отметить, что в стратегической перспективе дорогостоящие инвестиции (в результате уменьшения производственной себестоимости) не только окупают затраты, но и позволяют снизить цену (r21=0,8). Однако завышенные значения инвестиций в основные производственные фонды при низком уровне автоматизации производства могут привести к увеличению затрат и снижению рентабельности производства (r42= 0,28). Указанные исходные отношения позволили определить связи между управляемыми параметрами объекта инноваций и состоянием внешней среды:

|

( 1 |

0,8 |

0,7 0,5 |

0,5 ^ |

||||

|

0,7 |

0,5 |

1 0,4 |

0,5 |

||||

|

RAo у dD 0 RB ^ p X R P- |

A = |

0,5 |

0,8 |

0,6 1 |

1 |

x |

|

|

v 0,5 |

0,5 |

0,9 0,7 |

0,6 j |

||||

|

' 0,5 1 |

0,6 |

0,7 ' |

|||||

|

0,5 0,8 |

0,7 |

0,9 |

|||||

|

0,8 0,7 |

1 |

0,5 |

= |

||||

|

1 |

0, 5 |

0,6 |

4 |

||||

|

^ 0,5 0,6 |

0,5 |

1 A |

|||||

|

' 0,7 |

1 |

0,7 0,8 ^ |

|||||

|

= RB — A |

0,8 |

0,7 |

1 |

0,7 |

|||

|

= |

1 |

0,8 |

0,7 |

1 |

. |

||

|

v 0,8 |

0, 7 |

0,9 |

0,6 j |

||||

Отношения, связывающие нечеткие матрицы и векторы, в отличие от обычных матричных расчетов, не могут использовать операции сложения или произведения между соответствующими элементами, так как в этом случае не будут выполняться логические условия или процедуры получения объективных нечетких оценок того, в какой степени данный элемент принадлежит множеству A .

В связи с этим, для сохранения технико-экономического смысла проводимых вычислений, следует воспользоваться операцией максиминной композиции. В этом случае для определения некоторого элемента rij результирующей матрицы сначала должны быть определены попарные минимумы среди соответствующих элементов i-ой строки первой и j-го столбца второй матрицы. Технико-экономический смысл подобной операции можно определить, если уровень воздействия фактора элемента объекта на элемент микросреды низок, и тогда независимо от отношений этого параметра с другими параметрами объекта обеспечить более качественное воздействие на среду не удается, и наоборот. Далее из найденных минимумов выбирается наибольший, так как разумно пред- положить, что уровень взаимодействия между точкой входа объекта и точкой выхода внешней среды определяется наиболее сильной из существующих опосредованных связей.

Матрица R B ^ Р позволяет выявить неявные связи между управляемыми параметрами инновационного производства как объекта и состоянием внешней среды. В этом случае средний уровень оценок будет выше, чем в исходных отношениях, так как многие элементы объекта оказывают опосредованное влияние на элементы микросреды, прямые связи между которыми четким образом не проявляются.

Можно провести исследование результирующей матрицы по отдельным направлениям в качестве исследования стратегических воздействий. Например, технология и оборудование производства определяют ценовое преимущество (r31 = 1), что закономерно, так как в этом и состоит задача внедрения инноваций. Кроме того, она является наиболее важным фактором при проведении сертификации производства (r34 =1), а также оказывает существенное воздействие на себестоимость высокотехнологичной продукции, когда технология производства является очень важной (r32 = 0,8). В данном примере указаны элементы отношений, дающих итоговую оценку r32.

Максиминная композиция между вектором исходного состояния управляемых параметров (В 0 ) и матрицей R B ^ А дает оценку текущего потенциала инновационного производства (А0):

Л 0 = (0,7 0,6 0,9 0,4) х

( 0,7

х

0,8

( 0,8

1 0,7 0,8 0, 7

0, 7

1 0,7 0,9

".7 1

0,6 J

= (0,7 0,7 0,7 0,7)

Поэлементное сравнение полученного вектора экономических показателей производмой продукции Аr = (0,7 0,8 0,6 0,9) показало, что при текущем уровне развития невозможно достижение необходимых плановых показателей стратегии инноваций. Очевидно, что критическим с точки зрения указанных параметров производства является уровень конструкторско-технологического исполнения в производ- стве изделий, так как только воздействуя на него, можно достичь оценки 0,9 по параметру цена-качество (r34 = 1, ri4 < 0,9 для Vj 3). Такое качественное изменение уровня производства оказывает влияние на оценку второго параметра среды – известное качество и надежность, который может достигать значения 1,0. При этом следует оценивать минимально возможное воздействие на объект, при котором требуемая стратегия может быть реализована. Состояние внешней среды (А) при данном уровне В = (0,7 0,6 0,9 0,4) будет следующим:

А = Ф (В, RA ) = (0,9 0,8 0,7 0,9) ^ > Аг.

Как видно, результатом инновационного развития производства является повышение основных показателей производства практически на всех оцениваемых направлениях.

Для оценки содержания и качества стратегического управления инновационными преобразованиями и учитывая качественный характер используемых нечетких оценок, был применен следующий показатель:

D (В – В0) = maxj (bj – bi 0 ), т.е. общий объем инвестиций оценивался при реализации стратегии. В нашем примере D= 0,4, т.е. ниже среднего.

Для принятия конкретных управленческих решений должны применяться шкалы, сопоставляющие качественный признак уровня управленческих воздействий и количестве (в натуральных или денежных измерителях), необходимых для этого ресурсов. Построение оценочных шкал – проблема, являющаяся неотъемлемой частью нечеткого поиска решений. Классические методы нечеткого построения шкал и другие вопросы, связанные с использованием лингвистических (качественно определенных) переменных при принятии решений, а также конкретные прикладные примеры по данному вопросу, подробно изложены в [1, 3].

При оценке проекта инновационного развития предприятия экспертами была создана соответствующая шкала оценок затрат по вариантам. Полученной нечеткой оценке (0,4), характеризующей уровень управляющих воздействий ниже среднего, соответствовала указанная ниже количественная оценка, определяемая нечетким числом (рисунок 1).

Определение необходимого объема финансирования по вариантам инновационного развития производства по данной шкале позволяет разрабатывать корректирующие воздействия и привлечение дополнительных ресурсов в случае, если планируемый уровень инноваций окажется более затратным по расчетным оценкам.

Таким образом, решение задачи стратегического управления с использованием нечетких оценок позволяет связать внешние и внутренние цели и условия простыми отношениями,

|

Признаки качества |

Нечеткая оценка |

|

Максимальный |

1 |

|

Очень высокий |

0,8 |

|

Выше среднего |

0,7 |

|

Средний |

0,5 |

|

Ниже среднего |

|

|

Удовлетворительный |

0,3 |

|

Минимальный |

0,2 |

Рис. 3. Соответствие нечеткой оценки экспертно определенной сумме затрат

учесть параметры с различной степенью определенности, получить количественные критерии развития на основе анализа качественных характеристик – экспертных оценок. Поиск решения не усложняется при увеличении рассматриваемого элементного набора и множества связей внутри объекта, объекта и внешней среды, растет лишь размерность используемых отношений (рисунок 1).

Методика позволяет объединить в единую процедуру работу с функциональными, управляющими стратегиями. Предложенный способ формализованного описания ситуации дает возможность учитывать эффект синергии. Определенные экспертами отношения могут использоваться в качестве имитационной модели при проведении сценарного стратегического планирования.

Учитывая теоретическую основу стратегического управления, следует отметить, что в процессе поиска стратегических инновационных решений производится оперирование главным образом с количественными данными, и, следовательно, результат такого поиска может быть подвергнут формальному анализу и количественно обоснован. На этапе выработки конкретных числовых ориентиров развития сформулировано представление о направлениях возможной коррекции инновационной стратегии. Предложенная методика формализации позволяет повысить достоверность и объективность принимаемых управленческих решений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенная формальная постановка общей задачи стратегического управления и математическая модель на основе нечетких оце- нок является логической схемой, позволяющей упорядочить поиск решения, сделать его более оперативным и корректным в условиях высокой сложность объекта и внешних связей. Описанные в модели формы учета связей между параметрами, оценок уровня управляющих усилий и реакции среды могут быть модифицированы при решении конкретных задач текущего управления инновационной политикой на предприятии.

Список литературы Разработка и исследование методов построения инновационного производства в самолетостроении

- Ван, Хао. Аксиоматические системы теории множеств / Хао Ван, Р. Мак-Нотон. - М.: Мир, 2021. - 556 c.

- Гаращенко, Н.Н. Инструментальная адаптация модели пяти сил отраслевой конкуренции М. Портера на основе теории нечетких множеств / Н.Н. Гаращенко. - М.: Синергия, 2013. - 305 c.

- Демидова, Л.А. Алгоритмы и системы нечеткого вывода при решении задач диагностики городских инженерных коммуникаций в среде Matlab / Л.А. Демидова, В.В. Кираковский, А.Н. Пылькин. - М.: Радио и связь, Горячая Линия - Телеком, 2017. - 368 c.

- Назаров, Д.М. Интеллектуальные системы: основы теории нечетких множеств. - 2-е изд., испр. и доп.: Учебное пособие для академического бакалавриата / Д.М. Назаров. - М.: Юрайт, 2017. - 799. C. 14.

- Лавров, И. Задачи по теории множеств, математической логике и теории алгоритмов / Игорь Лавров. - М.: ИЛ, 2021. - 853 c.

- Морозов, А.Д. Визуализация и анализ инвариантных множеств динамических систем / А.Д. Морозов, Т.Н. Драгунов. - М.: Институт компьютерных исследований, 2021. - 304 c.