Разработка и обоснование усовершенствованного варианта классической схемы главного водоотлива кимберлитового рудника с этажным обрушением руды

Автор: Овчинников Н.П.

Журнал: Горные науки и технологии @gornye-nauki-tekhnologii

Рубрика: Горные машины, транспорт и машиностроение

Статья в выпуске: 2 т.8, 2023 года.

Бесплатный доступ

Практика показывает, что с ростом производственной мощности кимберлитового рудника отмечается увеличение объемного содержания твердых частиц в шахтных водах, откачиваемых из его водосборных горных выработок. На руднике «Удачный» в связи с высокой производительностью по сравнению с другими отечественными кимберлитовыми рудниками отмечаются более высокая концентрация взвешенных твердых частиц в шахтных водах, а также интенсивное заиление водосборных горных выработок системы главного водоотлива. Данные обстоятельства крайне негативно влияют на эффективность эксплуатации насосного оборудования и надежности погрузочно-доставочных машин. Для обеспечения более качественного осветления шахтных вод в водосборных горных выработках и дальнейшего в них обезвоживания осевшей илошламовой пульпы предложен усовершенствованный вариант классической схемы главного водоотлива кимберлитового рудника, где применяется технология этажного обрушения руды. Кроме того, разработана методика по обоснованию рабочих параметров водосборных горных выработок, учитывающая их продолжительность нахождения в процессе очистки от илошламовых отложений, седиментационные характеристики твердой фазы, а также реологические характеристики жидкой фазы шахтных вод.

Кимберлитовый рудник, главный водоотлив, эффективность, механические примеси, водосборник, осветление воды, обезвоживание, методика

Короткий адрес: https://sciup.org/140301760

IDR: 140301760 | УДК: 621.671.22 | DOI: 10.17073/2500-0632-2022-11-21

Текст научной статьи Разработка и обоснование усовершенствованного варианта классической схемы главного водоотлива кимберлитового рудника с этажным обрушением руды

Рудник «Удачный» имени Ф. Б. Андреева Удач-нинского ГОКа в настоящее время является самым производительным и пока единственным подземным горным предприятием АК «АЛРОСА», где применяется технология этажного обрушения [1–3].

Одной из главных причин ухода от традиционно используемой технологии закладки выработанного пространства твердеющими смесями в пользу технологии этажного обрушения на рассматриваемом руднике стало существенное снижение расхода цемента.

Такой положительный опыт применения данной технологии предопределил ее дальнейшее использование при подземной отработке кимберлитовой трубки «Юбилейная», являющейся наиболее крупным алмазоносным месторождением Российской Федерации, которая будет отрабатываться до 2035 г. открытым способом.

Исследованиями доказано, что с повышением производственной мощности кимберлитового рудника отмечается увеличение объемного содержания твердых частиц в шахтных водах, откачиваемых из его водосборных горных выработок.

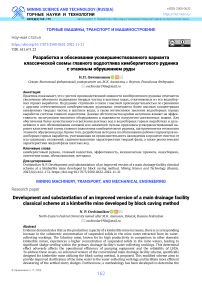

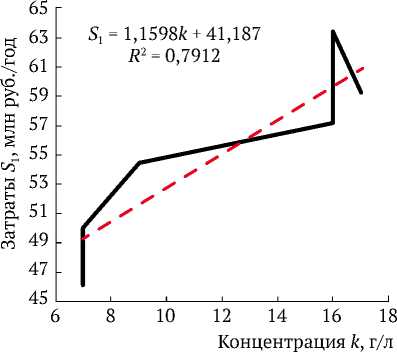

На руднике «Удачный» в связи с высокой производительностью по сравнению с другими отечественными кимберлитовыми рудниками АК «АЛРОСА» отмечается более высокая концентрация взвешенных твердых частиц в шахтных водах, а также интенсив- ное заиление осветляющих резервуаров и водосборников системы главного водоотлива [4]. Установлено, что данные обстоятельства отрицательно сказываются на надежности и энергоэффективности насосного оборудования и надежности погрузочно-доставоч-ных машин. К примеру, увеличение на 1 г в шахтных водах усредненной концентрации k механических примесей на выходе из водосборников ведет к ожидаемому росту суммарных затрат на электропотребление секционных насосов S1 – на 1,16 млн руб/год, на выполнение их капитальных ремонтов S2 – на 3,4 млн руб/год (рис. 1, а, б).

В связи с этим на сегодняшний день актуальны разработка и обоснование различного рода технологических решений по минимизации отрицательного воздействия твердой фазы шахтных вод, которые в перспективе будут полезны при проектировании подземного рудника «Юбилейный».

Тщательный анализ различных открытых источников свидетельствует, что вопросам повышения эффективности рудничного водоотлива путем снижения содержания и негативного воздействия твердой фазы шахтных вод уделено достаточное количество работ. Несмотря на многообразие работ по тематике исследования, описанные в них технологические решения в перспективе были бы малоэффективны в условиях кимберлитового рудника с этажным обрушением руды.

а

Рис. 1. Зависимости влияния усредненной концентрации k механических примесей в шахтных водах на суммарные затраты на электропотребление секционных насосов S 1 ( а ) и проведение их капитальных ремонтов S 2 ( б )

б

2023;8(2):162–172

Одним из недостатков водоотливной установки [5, 6], в структуру которой входит гидроэлеватор, является работа уплотнительных элементов центробежных насосов со стороны всасывания при давлении выше критической величины.

Практическое использование водоотливной установки с самоочищающимися водосборниками [7] и мобильной шламосборной установкой на базе по-грузочно-доставочной машины [8] целесообразно при подземной разработке месторождений полезных ископаемых с гидрозакладкой выработанного пространства.

Недостатком технологического решения [9] в случае его использования на руднике с этажным обрушением руды является преждевременный выход из строя стальных пластин перегородки в связи с высокой агрессивностью шахтных вод к металлу.

При внедрении водоотливной установки может отмечаться больший риск закупоривания ило-шламовыми отложениями и отказа гибкого трубопровода погружного насоса, входящего в структуру установки.

Отрицательной стороной применения реактора-осветлителя [10] является использование при его работе химических реагентов, закачка которых в недра вместе с шахтными водами может привести к дополнительным финансовым затратам и ухудшению экологической обстановки в районе расположения кимберлитовой трубки. Указанные недостатки характерны также для технологического решения, описанного в [11]. Для эффективного внедрения решения [12] требуется предварительная очистка воды.

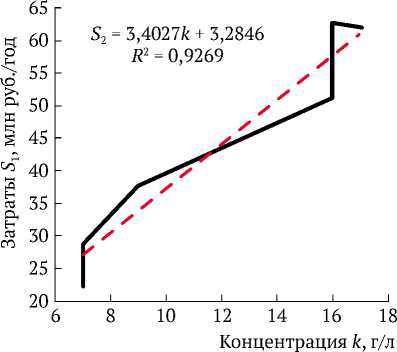

Согласно данным рис. 2 усредненная концентрация взвешенных твердых частиц, содержащихся в откачиваемых шахтных водах в условиях системы главного водоотлива рудника «Удачный», снижается с 25 до 16 г/л по мере их движения в водосборных горных выработках [13].

Таким образом, констатируем, что с увеличением емкости осветляющих резервуаров качество осветления шахтных вод должно значительно повыситься. Так как строительство водосборных горных выработок потребует существенных финансовых затрат, то для достижения наибольшей степени эффективности комплекса главного водоотлива актуальным становится разработка методики по обоснованию рабочих параметров осветляющих резервуаров. Не стоит забывать о том, что более качественное осветление шахтных вод вызовет рост объема осевшей ило-шламовой пульпы, процесс удаления которой ограничен во времени. В связи с этим дополнительно встает вопрос о создании технологии по эффективному и оперативному обезвоживанию ило-шламовых отложений.

Целью работы является разработка усовершенствованного варианта классической схемы главного водоотлива кимберлитового рудника с этажным обрушением руды, а также методики по обоснованию рабочих параметров осветляющих резервуаров для качественного осветления в них шахтных вод и дальнейшего обезвоживания осевшей ило-шламовой пульпы.

Описание усовершенствованной классической схемы главного водоотлива рудника с этажным обрушением руды

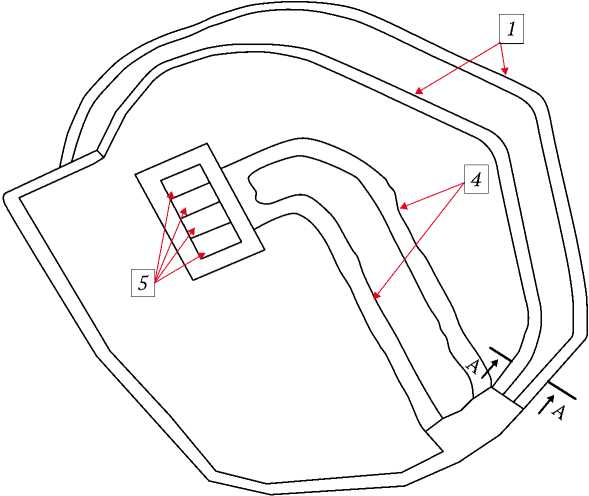

На рис. 3 изображен усовершенствованный вариант классической схемы главного водоотлива кимберлитового рудника с этажным обрушением руды. Рассмотрим более подробно принцип его работы и основные достоинства.

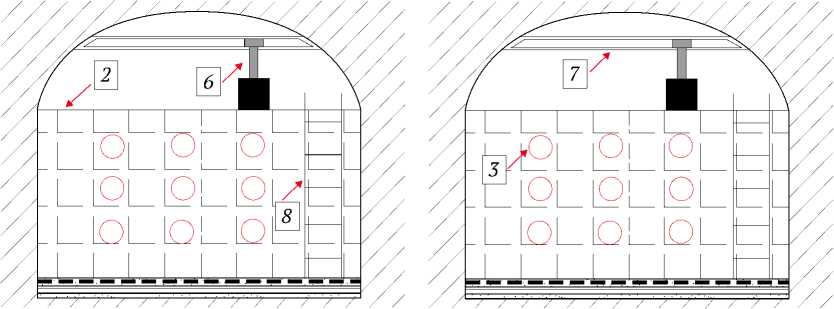

Стекающиеся в подземный рудник шахтные воды поступают в рабочий осветляющий резервуар (см. рис. 3, поз. 1). У проектных осветляющих резервуаров дальняя стенка представляет собой бетонную перемычку (см. рис. 3, поз. 2) с вмонтированными в нее металлическими трубами (см. рис. 3, поз. 3), на концах которых установлены шаровые краны для сброса осветленной воды.

В процессе заполнения осветляющего резервуара шахтными водами происходит оседание большей части содержащихся в их составе взвешенных твердых частиц. Переливающаяся через бетонную перемычку осветленная вода самотеком стекается в один из двух водосборников (см. рис. 3, поз. 4), которые так же, как и осветляющие резервуары, работают попеременно (один – в работе; один – в стадии очистки от осевшей ило-шламовой пульпы).

Осветленная вода откачивается насосным оборудованием главной водоотливной установки (см. рис. 3, поз. 5) на дневную поверхность.

При достижении сильного заиления осветляющий резервуар выводится из работы.

Практика показывает, что на момент вывода из работы заиленный осветляющий резервуар обычно разделен на следующие слои: внешний – слой исходных шахтных вод; промежуточный – нейтральный слой; нижний – слой сгущенного твердого осадка.

Внешний слой по истечении определенного времени осветляется и затем сбрасывается через трубы верхней части бетонной перемычки в рабочий водосборник.

После этого происходит более длительное отстаивание оставшейся в осветляющем резервуаре ило-шламовой пульпы, представленной промежуточным и нижним слоями.

Рис. 2. Концентрация механических примесей в водосборных горных выработках:

1 – перед осветляющим резервуаром;

2023;8(2):162–172

Ovchinnikov N. P. Development and substantiation of an improved version of a main drainage facility classical scheme...

Выделившиеся в процессе отстаивания шахтные воды затем сбрасываются или в случае забивки труб нижней части бетонной перемычки сгущенными ило-шламовыми отложениями перекачиваются в рабочий водосборник погружным шламовым насосом (см. рис. 3, поз. 6), перемещаемым с помощью кран-балки (см. рис. 3, поз. 7).

Насос должен быть без агитатора (мешалки), так как это позволит исключить вероятность взмучивания осевшей ило-шламовой пульпы в процессе его работы.

При необходимости оперативно попасть в осветляющий резервуар можно с помощью лестницы (см. рис. 3, поз. 8), смонтированной на бетонной перемычке.

Оставшаяся обезвоженная ило-шламовая пульпа вывозится из осветляющего резервуара ковшом погрузочно-доставочной машины и в конечном итоге транспортируется на дневную поверхность через ствол.

Методика по обоснованию рабочих параметров осветляющих резервуаров

Для качественного осветления шахтных вод в осветляющем резервуаре необходимо соблюдать следующее условие:

t от ≥ t ос , (1)

где t от – время отстаивания воды в осветляющем резервуаре, ч; t ос – время осаждения большинства взвешенных твердых частиц, содержащихся в шахтных водах, ч.

При этом:

V tот= , (2)

q где V – вместимость осветляющего резервуара, м3; q – усредненный водоприток в рудник, м3/ч.

Для расчета оптимальной величины параметра V необходимо знать время t ос .

A-A

Рис. 3. Предлагаемая технологическая схема главного водоотлива:

1 – осветляющий резервуар; 2 – бетонная перемычка; 3 – трубы; 4 – водосборник; 5 – насосы водоотливной установки; 6 – погружной насос; 7 – кран-балка; 8 – лестница

2023;8(2):162–172

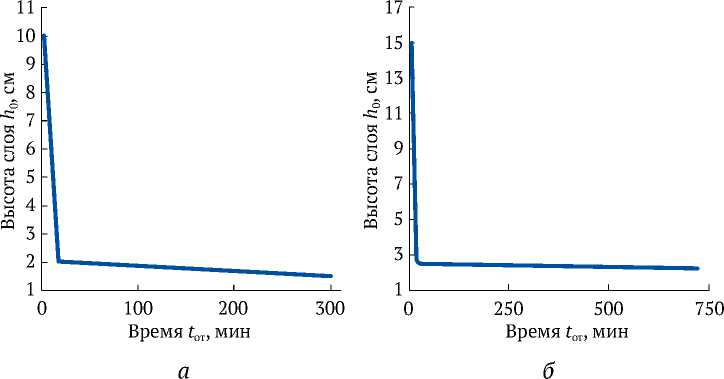

Рис. 4. Зависимости высоты слоя ило-шламовой пульпы h 0 от времени отстаивания шахтных вод t от при их различных рабочих уровнях h в мерных емкостях: а – 10 см; б – 15 см; в – 30 см

Установить его значение в реальных производственных условиях представляется весьма сложным. В таком случае наиболее обоснованным решением является моделирование процесса осаждения взвешенных твердых частиц в осветляющем резервуаре в лабораторных условиях.

Время t ос зависит от числа Рейнольдса Re, а также рабочего уровня шахтных вод h в осветляющем резервуаре [14–16].

Число Рейнольдса Re определяется как:

ρυD Re = ,

µ

где ρ – плотность шахтных вод, кг/м3; υ – скорость движения шахтных вод в осветляющем резервуаре, м/с; D – гидравлический диаметр осветляющего резервуара, м; µ – динамическая вязкость шахтных вод, Па ⋅ с.

Здесь

υ=

q 3600 bh ,

Установлено, что преобладающая доля взвешенных частиц (около 75–80 %), содержащихся в шахтных водах, поступающих в осветляющие резервуары главного водоотлива подземного рудника «Удачный», активно переходит в состояние шламово-иловой пульпы через 17 мин при уровне воды h = 10 см; через 30 мин при уровне воды h = 15 см; через 45 мин при уровне воды h = 30 см. Затем, как показывают исследования, скорость осаждения взвешенных частиц и уплотнения осадка резко падает.

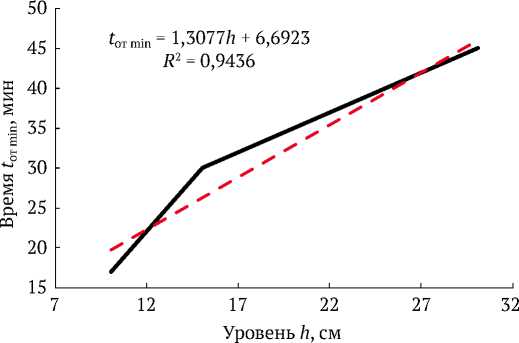

На основании математической обработки полученных в результате седиментационного анализа массива данных была выведена эмпирическая формула, позволяющая рассчитать минимальное время отстаивания шахтных вод t от min , по истечении которого оседает большая часть взвешенных твердых частиц, применительно к осветляющим резервуарам главной водоотливной установки рудника «Удачный», исходя от рабочего уровня воды h в нем (при условии ламинарного режима течения жидкости) (рис. 5) [13].

где b – ширина горной выработки под осветляющий резервуар, м; D – диаметр (при условном прямоугольном сечении осветляющего резервуара)

D 4 hb

= 2( h + b )

.

Для установления времени t от , необходимого для качественного осветления шахтных вод, необходимо выполнить седиментационный анализ их твердой фазы. В качестве объекта исследования выступили пробы шахтных вод, отобранные из действующих осветляющих резервуаров главной водоотливной установки рудника «Удачный».

Динамика изменения высоты ило-шламовой пульпы h 0 в зависимости от времени t от и рабочего уровня воды h в мерных емкостях наглядно представлена на рис. 4, а–в [13].

Рис. 5. Зависимость минимального времени отстаивания шахтных вод t от min от их рабочего уровня h в мерной емкости

2023;8(2):162–172

Ovchinnikov N. P. Development and substantiation of an improved version of a main drainage facility classical scheme...

При ламинарном режиме течения жидкости время t от min , кроме ее рабочего уровня h , также сильно зависит от физических свойств твердой и жидкой фаз шахтных вод:

t _ 18ц h от min = d 2A g ’

где d – усредненный диаметр взвешенной твердой частицы; ∆ – разница плотностей твердой и жидкой фаз шахтных вод.

В связи с этим время t от min для других отечественных кимберлитовых рудников может быть рассчитано следующим образом:

n

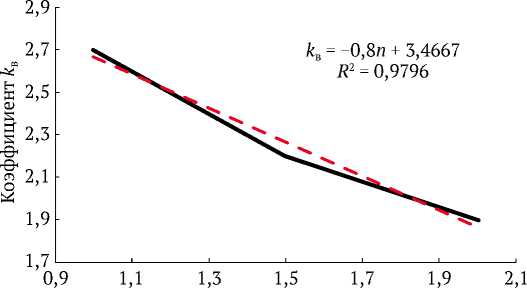

Рис. 6. Зависимость коэффициента k в от параметра n

*

t от min = — (1,3077 h + 6,6923), (7)

^ q P q

где ц 0 и р 0 - динамическая вязкость и плотность шахтных вод, отобранных из осветляющих резервуаров главной водоотливной установки рудника «Удачный», соответственно; ц * и р * - динамическая вязкость и плотность шахтных вод, отобранных на других кимберлитовых рудниках, соответственно.

Для поступающих в осветляющие резервуары шахтных вод ламинарный режим течения не характерен в связи с отсутствием возможности размещения под землей горных выработок весьма большого поперечного сечения.

Согласно исследованиям [14] формула (7) может быть также справедлива в отношении переходного режима течения жидкости (где 10000 > число Re > 2300).

В условиях подземного рудника качественного осветления шахтных вод, как и в случае их переходного режима течения, можно добиться путем повышения времени t от min на величину поправочного коэффициента k п , представляющего собой отношение числа Re при фактическом (турбулентном) движении шахтных вод в осветляющем резервуаре (Re т ) и при переходном (где Re п = 2301...9999):

Re т

На основе результатов ранее выполненного седиментационного анализа твердой фазы отобранных шахтных вод с помощью метода регрессионной статистики была выведена математическая модель, позволяющая с высокой достоверностью описывать взаимосвязь между коэффициентом k в и показателем n , представляющим собой отношение между параметрами t от и t от min (рис. 6).

Согласно выполненному седиметационному анализу твердой фазы отобранных шахтных вод параметр G равен:

G = 0,75... 0,8 • K , (11)

где K – концентрация взвешенных твердых частиц в шахтных водах на входе в осветляющий резервуар, кг/л.

Практика эксплуатации водосборных горных выработок в условиях главного водоотлива кимберлитовых рудников свидетельствует, что степень заиления осветляющих резервуаров часто доходит до 90 %.

В связи с этим вместимость осветляющего резервуара с учетом заиления V * может быть найдена как:

. Re п

V * =

С учетом результатов исследований [17] заиленный объем V з осветляющего резервуара рассчитывается как:

100%

90 %

V з = 1,11 V з .

1000GT24q з = k в ртв

где k в – коэффициент, учитывающий соотношение между высотой нейтрального слоя h 1 и высотой слоя сгущенного твердого осадка h 2 осевшей ило-шламовой пульпы; G – разница между концентрацией механических примесей на входе в осветляющий резервуар и на входе в водосборник, кг/л; T – время функционирования рабочего осветляющего резервуара, сут; р тв - средняя плотность механических примесей, кг/м3.

Коэффициент k в может быть найден следующим образом:

На момент вывода из работы заиленный осветляющий резервуар также должен продолжать качественно осветлять поступающие в него шахтные воды.

Вместимость V может считаться оптимально подобранной только в случае выполнения следующих требований:

1000 GT 24 q

V > V = к п nqt от min > 1,11 к в-------------;

Р тв

V – V з > k п qt от min . (14)

Время T (см. формулу (9)) обязательно должно быть равным или больше времени нахождения нерабочего (заиленного) осветляющего резервуара в процессе очистки T 0 от осевших ило-шламовых отложений:

T 0 = t 1 + t 2 + t 3 + t 4 + t 5 , (15)

к в = 1+ А (10)

h 2

где t 1 – время отстаивания шахтных вод после вывода из работы заиленного осветляющего резервуара,

2023;8(2):162–172

сут; t 2 – время слива осветленных шахтных вод из осветляющего резервуара, сут; t 3 – время отстаивания ило-шламовой пульпы в осветляющем резервуаре, сут;

Параметр h осв находится как:

t 4 – время слива выделившихся осветленных шахтных вод, содержащихся в ило-шламовой пульпе, или их откачки погружным шламовым насосом, сут; t 5 – время откатки обезвоженной ило-шламовой пульпы, сут.

Время t 1 находится по формуле (7). Полученное значение требуется разделить на 1440 с целью пере-

h осв

hV осв

Объем V обез равен:

1000GT24q обез = k обез ртв

вода в сутки.

Время t 2 определяется как:

t = 0,1 V 2 h в

2 1440 NSh в g ,

где k обез – коэффициент, учитывающий эффективность обезвоженности осевшей ило-шламовой пульпы ( k обез = 1,1…1,2).

В случае откачки воды погружным шламовым насосом время t 4 уже находится как:

где N – число задействованных труб бетонной перемычки; S – площадь поперечного проходного сечения трубы, м2; h в – высота внешнего слоя (слой исходных шахтных вод) в осветляющем резервуаре на момент его вывода из работы, м.

Площадь S находится следующим образом:

t 4 =

V - 0,1 V - V o6e3

24 Q

где Q – производительность насоса, м3/ч.

Время t 5 должно удовлетворять следующему неравенству:

S =^

где d 0 – внутренний диаметр трубы бетонной перемычки, м.

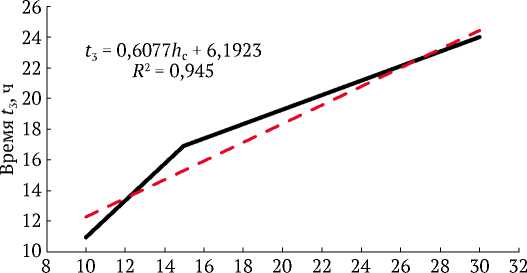

Для расчета времени t 3 в зависимости от параметра h с – суммарной высоты слоев h 1 и h 2 по результатам натурных испытаний, была выведена следующая эмпирическая формула (рис. 7). Необходимо, отметить, что вычисленное значение времени t 3 в дальнейшем необходимо разделить на 24 с целью перевода в сутки.

В случае слива выделившихся осветленных шахтных вод время t 4 рассчитывается по формуле (16) со следующими поправками. Параметр 0,1 V заменяется объемом осветленных выделившихся шахтных вод V осв , а параметр h в – высотой слоя осветленной воды h осв .

Параметр V осв определяется следующим образом:

V осв = V –0,1 V – V обез , (18)

t 5 > Q max , (22)

Vобез где Qmax – максимальная производительность ПДМ при откатке обезвоженной ило-шламовой пульпы из осветляющего резервуара, м3/сут.

Производительность Q max :

Q max = k н V к n 0 , (23)

где k н – коэффициент наполнения ковша ПДМ; V к – емкость ковша ПДМ, м3; n 0 – максимальное ство рейсов ПДМ за сутки.

Параметр n 0 находится как:

60t ПДМ n0 > , t0

где t 0 – время одного рейса ПДМ в процессе осветляющего резервуара от ило-шламовой

количе-

очистки пульпы,

где V обез – количество вывозимой ковшом ПДМ обезвоженной ило-шламовой пульпы, м3.

мин; t ПДМ – максимальное время работы ПДМ в процессе очистки осветляющего резервуара от ило-шламовой пульпы за сутки, ч.

Высота h с, см

Рис. 7. Зависимость времени отстаивания ило-шламовой пульпы t 3 от суммарной высоты нейтрального слоя hs

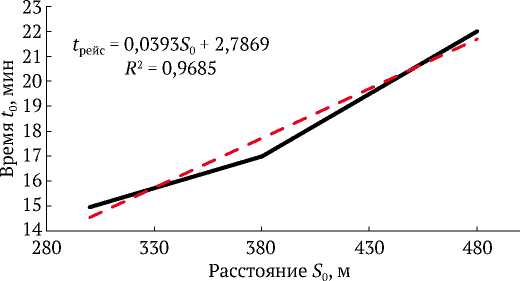

Рис. 8. Зависимость среднего времени одного рейса ПДМ при удалении ило-шламовой пульпы из осветляющего резервуара t 0 от среднего расстояния откатки ило-шламовой пульпы S 0

2023;8(2):162–172

Ovchinnikov N. P. Development and substantiation of an improved version of a main drainage facility classical scheme...

Время t ПДМ при усовершенствованном варианте классической схемы главного водоотлива равно:

t ПДМ

=24– t осм ,

где t осм – суммарное время технического осмотра ПДМ за сутки, ч.

На основе результатов хронометражных наблюдений за работой ПДМ в условиях главного водоотлива рудника «Удачный», обработанных методом регрессионной статистики, была выведена эмпирическая формула, позволяющая установить значение параметра t 0 в зависимости от среднего расстояния откатки ило-шламовой пульпы S 0 (рис. 8).

В отношении незаиленного участка осветляющего резервуара (см. формулу (14)) при расчете параметра t от min (см. формулу (7)) значение параметра h необходимо делить на 10.

Апробация методики по обоснованию рабочих параметров осветляющих резервуаров

Рассмотренная в работе методика была использована при выполнении хоздоговорной работы «Обоснование технологии и технологического оборудования по эффективному осветлению шахтных вод и обезвоживанию содержащегося в шахтных водах шлама применительно к условиям главного водоотлива подземного рудника «Удачный»».

Как видно из выполненных расчетов (табл. 1 и 2), в отношении проектного осветляющего резервуара № 5 равенство (13) выполняется при значениях параметра V = 3328,4 и 3426,25 м3. В отношении осветляющего резервуара № 6 – при V = 3915,7 и 4013,6 м3. В обоих рассматриваемых случаях предпочтительным является второй вариант, так как обеспечивается наибольшее значение параметра ∆ V (разность между

Таблица 1

Результаты расчетов по установлению оптимальной вместимости проектного осветляющего резервуара № 5

|

n |

V |

k в |

V * |

∆V п |

|

1 |

1957,9 |

2,667 |

4189,2 |

-2231 |

|

1,05 |

2055,8 |

2,627 |

4126,3 |

-2071 |

|

1,1 |

2153,6 |

2,587 |

4063,5 |

-1910 |

|

1,15 |

2251,5 |

2,547 |

4000,7 |

-1749 |

|

1,2 |

2349,4 |

2,507 |

3937,8 |

-1588 |

|

1,25 |

2447,3 |

2,467 |

3875 |

-1428 |

|

1,3 |

2545,2 |

2,427 |

3812,2 |

-1267 |

|

1,35 |

2643,1 |

2,387 |

3749,3 |

-1106 |

|

1,4 |

2741 |

2,347 |

3686,5 |

-945,5 |

|

1,45 |

2838,9 |

2,307 |

3623,7 |

-784,8 |

|

1,5 |

2936,8 |

2,267 |

3560,9 |

-624,1 |

|

1,55 |

3034,7 |

2,227 |

3498 |

-463,3 |

|

1,6 |

3132,6 |

2,187 |

3435,2 |

-302,6 |

|

1,65 |

3230,5 |

2,147 |

3372,4 |

-141,9 |

|

1,7 |

3328,4 |

2,107 |

3309,5 |

18,823 |

|

1,75 |

3426,3 |

2,067 |

3246,7 |

179,54 |

|

1,8 |

3524,1 |

2,027 |

3183,9 |

340,27 |

|

1,85 |

3622 |

1,987 |

3121,1 |

500,99 |

|

1,9 |

3719,9 |

1,947 |

3058,2 |

661,71 |

|

1,95 |

3817,8 |

1,907 |

2995,4 |

822,43 |

|

2 |

3915,7 |

1,867 |

2932,6 |

983,16 |

|

2,05 |

4013,6 |

1,827 |

2869,7 |

1143,9 |

|

2,1 |

4111,5 |

1,787 |

2806,9 |

1304,6 |

|

1 |

1957,9 |

2,667 |

4189,2 |

-2231 |

|

1,05 |

2055,8 |

2,627 |

4126,3 |

-2071 |

Таблица 2

Результаты расчетов по установлению оптимальной вместимости проектного осветляющего резервуара № 6

2023;8(2):162–172

V и V *), что, в свою очередь, положительно скажется на времени T .

С учетом того, что оба проектных осветляющих резервуара должны обладать небольшим уклоном, окончательное значение их вместимости V принимается равным 3430 и 4030 м3.

Расчет ожидаемого технико-экономического эффекта

Суммарные затраты S сум , млн руб., связанные с откачкой шахтных вод и чисткой водосборных горных выработок от осевшей ило-шламовой пульпы в условиях главного водоотлива рудника «Удачный», определяем как [18]:

Sсум = (0,0024A + 67,636) + (0,0011Vсум + 21,765), (27)

где ∆ – количество механических примесей, перекачанных вместе с шахтными водами насосным оборудованием главной водоотливной установки, т/год; V сум – суммарный объем вывозимой осевшей ило-шламовой пульпы, м3.

Для расчета показателя ∆ предложена формула:

Kq

A = g-, 1000

где qg – общий водоприток в рудник, м3/год.

Необходимо отметить, что в случае предлагаемой модернизации системы главного водоотлива рассматриваемого рудника объем V сум увеличится на V 0 :

V0 = k ПДМ NVобез, (29)

где k ПДМ – коэффициент, учитывающий степень тяжести условий эксплуатации ПДМ при чистке водосборных горных выработок от осевшей ило-шламовой пульпы; N – количество чисток проектных осветляющих резервуаров.

При условии ожидаемого суммарного водоприто-ка в рудник qg = 3200000 м3/год затраты S сум составят:

– при действующей системе главного водоотлива рудника:

^ сум —

0,0024

17• 3200000 ----------+ 67,636 +

1000 )

+ (0,0011 • 1730 + 21,765) — 239 млн руб.;

– при усовершенствованном варианте системы главного водоотлива рудника:

= сум

0, 0024

4 • 3200000

1000

+ 67,636 1 +

+ (0,0011^ (1730 + 0,7 • 29433,56) + 21,765) =

= 161,8 млн руб.

Как видно, разница между ранее рассчитанными затратами ∆ Z равна 77,2 млн руб.

Ожидаемый срок T с окупаемости предлагаемого технологического решения составит 4,4 лет:

„ Z + Z, 340,87 „ „

тс = “1^ = 77 9 = 4,4 года, (30) ^ Z 11,2

где Z 1 – затраты на реализацию предлагаемого технологического решения, млн руб.; Z 2 – дополнительные затраты при реализации предлагаемого технологического решения, млн руб.

После истечения срока окупаемости ожидаемый ежегодный технико-экономический эффект Z 0 от практического внедрения предлагаемого технологического решения составит около 73 млн руб.:

Z0 = AZ-Z2 = 77,2-4,5 = 72,7 млн руб. (31)

Таким образом, видно, что предлагаемая модернизация системы главного водоотлива рудника «Удачный» является оправданным решением с финансовой точки зрения.

Заключение

По итогам выполненных исследований в рамках настоящей работы получены следующие значимые результаты:

-

1. Для обеспечения качественного осветления шахтных вод в водосборных горных выработках и дальнейшего в них обезвоживания осевшей ило-шламовой пульпы предложен усовершенствованный вариант классической схемы главного водоотлива кимберлитового рудника, где применяется технология этажного обрушения руды.

-

2. Разработана методика по обоснованию рабочих параметров осветляющих резервуаров главного водоотлива кимберлитового рудника, где применяется технология этажного обрушения руды, учитывающая седиментационные характеристики твердой фазы шахтных вод, реологические характеристики жидкой фазы шахтных вод и продолжительность нахождения заиленного осветляющего резервуара в процессе очистки от ило-шламовых отложений.

-

3. Предложенная методика апробирована при выполнении хоздоговорной работы «Обоснование технологии и технологического оборудования по эффективному осветлению шахтных вод и обезвоживанию содержащегося в шахтных водах шлама применительно к условиям главного водоотлива подземного рудника «Удачный»».

-

4. Ожидаемый технико-экономический эффект от предлагаемой модернизации системы главного водоотлива рудника «Удачный» после окупаемости вложенных средств составит около 73 млн руб.

2023;8(2):162–172

2023;8(2):162–172

Список литературы Разработка и обоснование усовершенствованного варианта классической схемы главного водоотлива кимберлитового рудника с этажным обрушением руды

- Анисимов К. А. Геомеханические проблемы при разработке подкарьерных запасов алмазосодержащих месторождений в условиях рудника «Удачный». Успехи современного естествознания. 2020;(5):29-36. https://doi.org/10.17513/use.37388

- Коваленко А. А., Тишков М. В. Оценка подземного способа отработки месторождения трубки «Удачная» с применением системы с самообрушением. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2016;(12):134-145. URL: https://giab-online.ru/files/Data/2016/12/134_145_12_2016.pdf

- Зельберг А. С., Зырянов И. В., Бондаренко И. Ф. Современные и перспективные технологии при разработке месторождений алмазов. Горная промышленность. 2019;(3):26-31. https://doi.org/10.30686/16099192-2019-3-145-26-31

- Овчинников Н. П. Оценка влияния твердой фазы шахтных вод на эффективность секционных насосов при разработке месторождений кимберлитовых руд. Горные науки и технологии. 2022;7(2):137-147. https://doi.org/10.17073/2500-0632-2022-2-150-160

- Тимухин С. А., Угольников А. В., Петровых Л. В. и др. Шахтная водоотливная установка. Патент РФ № 2472971 от 20.01.2013.

- Тимухин С. А., Долганов А. В., Петровых Л. В. К вопросу обоснования параметров гидроэлеваторных установок насосных станций главного водоотлива шахт. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2011;(2):118-120. URL: https://giab-online.ru/files/Data/2011/2/Timuhin_2_2011.pdf

- Ким Ч. Х. Разработка технологической схемы водоотливной установки с самоочищающимися водосборниками: (КНДР). [Автореф. дис. ... канд-та. техн. наук]. Донецк; 1990. 20 с.

- Корпачев В. В., Харьков А. В., Березин С. Е. Технология очистки шламоотстойников с использованием погружных насосов. Горная промышленность. 2013;(1);58-59.

- Мингажев М. М. Совершенствование технологии водоотведения при подземной разработке медно-колчеданных месторождений системами с твердеющей закладкой. [Автореф. дис. ... канд-та. техн. наук]. Магнитогорск; 2012. 17 с.

- Плеханова В. А. Новая технология очистки шахтных вод. European Research. 2016;(4):57-60.

- Touahria S., Hazourli S., Touahria K. et al. Clarification of industrial mining wastewater using electrocoagulation. International Journal of Electrochemical Science. 2016;(11):5710-5723. https://doi.org/10.20964/2016.07.51

- Sunka P., Babický V., Clupek M. et al. Generation of chemically active species by electrical discharges in water. Plasma Sources Science and Technology. 1999;8(2):258-260. https://doi.org/10.1088/0963-0252/8/2/006

- Ovchinnikov N. P. Removal of mechanical admixture from the mine waters of the underground kimberlite mine “Udachy” by their deposition. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. V International Workshop on Innovations in Agro and Food Technologies (WIAFT-V-2021). 17-18 June 2021, Volgograd, Russian Federation. 2021;848(1):012122. https://doi.org/10.1088/1755-1315/848/1/012122

- Мазо А. Б. Моделирование турбулентных течений несжимаемой жидкости. Казань: КГУ; 2007. 106 с.

- Сенкус В. В., Стефанюк Б. М. Исследование процесса осаждения шлама в отстойниках. Известия вузов. Горный журнал. 2006;(5):54-62.

- Сенкус В. В., Стефанюк Б. М., Буторин В. К. Моделирование процессов осаждения шлама в отстойниках угольных шахт. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2007;(7):102-109.

- Олизаренко В. В., Мингажев М. М. Определение времени заиливания и периодичности очистки главных водосборников подземных рудников. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2010;(7):27-30.

- Овчинников Н. П., Зырянов И. В. Комплексная оценка последствий влияния загрязненных шахтных вод на эффективность системы водоотведения из рудника «Удачный». Горный журнал. 2022;(7):95-99. https://doi.org/10.17580/gzh.2022.07.16