Разработка и внедрение методов повышения продуктивности водно-болотных угодий ФГБУ «Безбородовское ГООХ» (на примере кряквы Anas platyrhynchos L.)

Автор: Харитонов Михаил Анатольевич, Андрианов Александр Валентинович, Емельянова Алла Александровна, Логинов Сергей Борисович

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Зоология

Статья в выпуске: 4, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье освещаются проведенные мероприятия по повышению продуктивности водно-болотных угодий, находящихся на территории Федерального государственного учреждения «Безбородовское ГООХ». Характеризуются работы по созданию, размещению и мониторингу искусственных гнезд для кряквы обыкновенной в естественной среде, а также опыт получения выводков в вольерных условиях и выпуск в естественную среду утят, инкубированных искусственно в разные годы и из разных мест.

Охотхозяйство, водно-болотные угодья, кряква, утки, искусственные гнездовья, вольеры, утята, инкубация

Короткий адрес: https://sciup.org/146116604

IDR: 146116604 | УДК: 591.613:598.252.1(470.3)

Текст научной статьи Разработка и внедрение методов повышения продуктивности водно-болотных угодий ФГБУ «Безбородовское ГООХ» (на примере кряквы Anas platyrhynchos L.)

Введение. По классификации, принятой Рамсарским комитетом, к водно-болотным угодьям могут быть причислены все водные, прибрежные и избыточно увлажненные территории. Являясь одним из ключевых типов экосистем планеты, водно-болотные угодья России определяют на всей территории Евразии круговорот воды и ряда важных элементов, формируют глобальный климат, поддерживают сохранение биоразнообразия. В масштабах России водно-болотные угодья служат также источниками пресной воды, естественными очистителями среды от многих загрязнителей, основой орошаемого земледелия, важной составляющей в поддержании традиционного уклада жизни коренных народов, перспективными центрами рекреации и туризма (Водно-болотные угодья России..., 1998).

Водно-болотные угодья являются рефугиумами специфической флоры и фауны, с ними связана жизнь, размножение важных объектов промысла ихтиофауны и водной и околоводной орнитофауны. Сохранение водно-болотных угодий во всем мире рассматривается как одно из важнейших условий, определяющих качество жизни, как основа устойчивого стабильного развития территории, как важнейшее звено экологических и экономических систем различного масштаба (Валеева, Московченко, 2001).

Методика. В связи с уникальной природоохранной и воспроизводственной функцией водно-болотных угодий авторами была поставлена цель - разработать и внедрить методы повышения продуктивности водно-болотных угодий на базе ФГБУ «Безбородовское ГООХ». В рамках осуществления этой цели была проведена большая работа по созданию, размещению и мониторингу искусственных гнездовий для водоплавающей дичи, а именно - для кряквы обыкновенной (Anas platyrhynchos L.).

Подбор и апробация наиболее эффективных решений искусственных гнездовий для водоплавающей дичи в условиях ФГБУ «Безбородовское ГООХ» осуществлялись в 2012 г. В 1 полугодии 2012 г. сотрудниками охотхозяйства был произведен сбор информации и оценка существующей продуктивности угодий. При обследовании угодий были зафиксированы потенциально наиболее продуктивные места гнездовий уток, которым необходимо уделять наибольшее внимание при проведении биотехнических мероприятий. Такие угодья были отмечены в Огурцовском ПООУ, который стал модельной территорией для дальнейшего проведения опытной работы. В приоритетных угодьях была произведена подборка мест для установки и установка опытных образцов гнездовий для водоплавающей дичи. Выполнено устройство 60 тростниковых и 40 травяных гнездовий, 5 ивовых гнездовий, 3 дуплянки (Киселева, Левашкин, 2010).

В 2015 г. в силу сложившихся обстоятельств по финансированию дичеразведения было решено получить молодняк кряквы путем создания условий размножения в здании, предназначенном для проведения зимовки уток содержащихся в вольере. Были изготовлены искусственные гнезда в количестве 60 шт., проведена дезинфекция помещения, подготовлена подстилка для гнезд.

Кроме того, проводилась биотехния для водоплавающей дичи в естественной среде. Были изготовлены искусственные гнезда (80 шт.) из тростника и размещены с учетом имеющихся рекомендаций по их установке, разработанных ранее для хозяйства при проведении НИР; были проанализированы данные по заселению этих гнезд.

Результативность работ по повышения продуктивности водноболотных угодий отслеживалась при наблюдениях за выпуском утят в угодья ФГБУ «Безбородовское ГООХ», полученных из Завидовского национального парка в начале июня 2014 г. и Ростовского ГООХа в июле 2015 г.

Результаты и обсуждение. При подборе наиболее эффективных решений искусственных гнездовий для водоплавающей дичи в условиях ФГБУ «Безбородовское ГООХ» в 2012 г. учитывались требования к качеству угодий для водоплавающих птиц, гнездящихся на земле -искусственные гнездовья размещались в незатопляемых и мало посещаемых людьми местах. При этом использовались луговые побережья водоемов с поселениями чибисов, кроншнепов, чаек, уединенные острова, незатопляемые кочки, хатки ондатры, сплавины. К конструкции искусственных гнезд предъявлялось такое немаловажное требование как к надежной защите самки и яиц от пернатых хищников.

Известно, что утки охотно селятся в местах, занятых чайками, крачками, чибисами, кроншнепами, поскольку эти птицы активно защищают своих птенцов от хищников, тем самым, защищая и потомство уток. В рамках решения данной проблемы важное внимание было уделено регулированию численности серой вороны как виду, наносящему наибольший ущерб охотничьему хозяйству: на территории ФГБУ «Безбородовское ГООХ» было отстреляно ПО особей серой вороны и уничтожено 35 гнездовий серой вороны. Кроме того, было отмечено, что в условиях ФГБУ «Безбородовское ГООХ» значительный вред утиным гнездовьям наносится лисицей и енотовидной собакой. В течение года в 2012 г. производился эпизодический отстрел этих млекопитающих при обнаружении вблизи кладок водоплавающей дичи. Всего было отстреляно 10 ос. лисицы и 15 ос. енотовидной собаки. Регуляция численности серой вороны, лисицы и енотовидной собаки позволила минимизировать гибель птенцов кряквы.

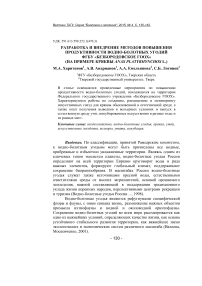

■ Нс заселено

■ Заселено

Рис. 1. Распределение искусственных гнезд (общий объем и объем заселенных по типам гнездовий)

Рис. 2. Мониторинг искусственных гнездовий сотрудниками хозяйства ФГБУ «Безбородовское ГООХ»

Рис. 3 . Кряква на гнезде в тростниковом искусственном гнездовье

Во 2 квартале 2012 г. был проведен сбор статистической информации о распределении гнездовий на разных типах водноболотных угодий. Согласно результатам собранной статистической информации на 1 км береговой линии необходимо устройство не менее 3 искусственных гнездований. Наблюдение за заселением таковых показало, что из 60 тростниковых искусственных гнездовий было заселено 27 (45%), из 40 травяных -15 (37,5%), ивовые гнездовья и дуплянки заселены не были (рис. 1). Зафиксированы размеры выводков от 5 до 7 птенцов.

Таким образом, наблюдение за заселением искусственных гнездовий показало перспективность использования в условиях ФГБУ «Безбородовское ГООХ» тростниковых и в меньшей степени травяных искусственных гнездовий (рис. 2-3).

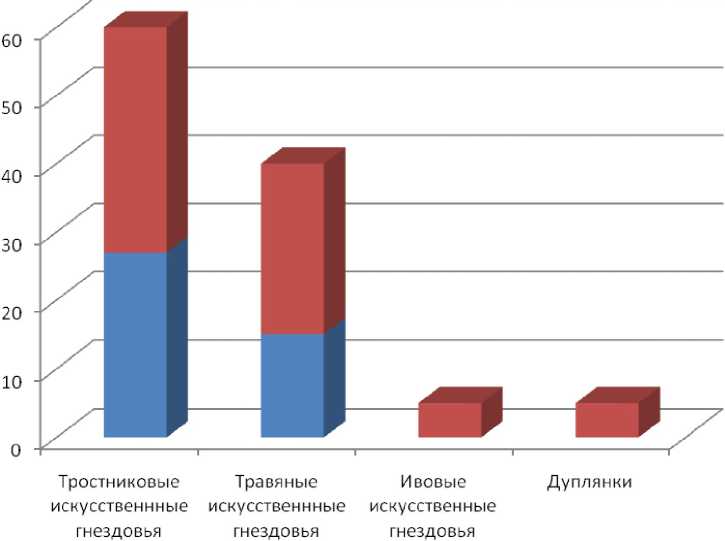

При проведении биотехнических мероприятий в 2015 г. для уток были изготовлены искусственные гнезда из тростника и размещены в Центральном участке - 40 штук, на Огурцовском участке - 40 штук. Для размещения использованы водные угодья хозяйства: залив Женский, о. Борцино, о. Первый, о. Второй (рис. 4).

Рис. 4 . Схематическая карта-схема Безбородовского ПООУ

Гнездовья размещались на небольших водно-болотных участках угодий от 0,2 до 1,2 га по площади, приблизительно в 1-1,5 м от околоводной растительности. Устанавливались гнездовья выше уровня воды, что позволяет предотвратить разорение их норкой или хорем; при этом направления входных отверстий ориентировались перпендикулярно преобладающим ветрам.

Анализ результатов гнездования в 2015 г. показал, что из 80 тростниковых гнезд, размещенных на двух участках, было занято 18, что составило 22,5%. Первые выводки появились 18-20 мая, количество птенцов в них - 6-8 шт. Общее количество появившихся утят около 130 шт.

Рис. 5 . Вольер для уток

Таким образом, эффективность гнездования уток в 2015 г. оказалась примерно в два раза ниже по сравнению с 2012 г., когда были заселены 42% тростниковых и ивовых гнездовий. Это может быть обусловлено климатическими условиями, а именно - неблагоприятным гидрологическим режимом ввиду малого количества выпавших осадков в период лето 2014 г. - зима 2015 г. Известно, что водно-болотные угодья, находящиеся на ранних сукцессионных стадиях, не являются сбалансированными биоценозами, поэтому реагируют на изменение условий чрезвычайно быстро и интенсивно. В поддержании угодья на одной стадии или ограниченной серии стадий сукцессии участвуют периодические изменения гидрологического режима - годовые, внутривековые и т. и. И особо важную роль при этом играют экстремально водные или экстремально сухие периоды. В свою очередь птицы являются чуткими биологическими индикаторами, использование которых предоставляет большие возможности в познании реакций водно-болотных угодий на природные и антропогенные воздействия (Николаев, 2000). Изменения протяженности и конфигурации береговой линии водоемов ввиду низкого уровня грунтовых вод могли явиться причиной наблюдающегося в 2015 г. снижения востребованности искусственных гнезд, размещенных на территории ФГБУ «Безбородовское ГООХ».

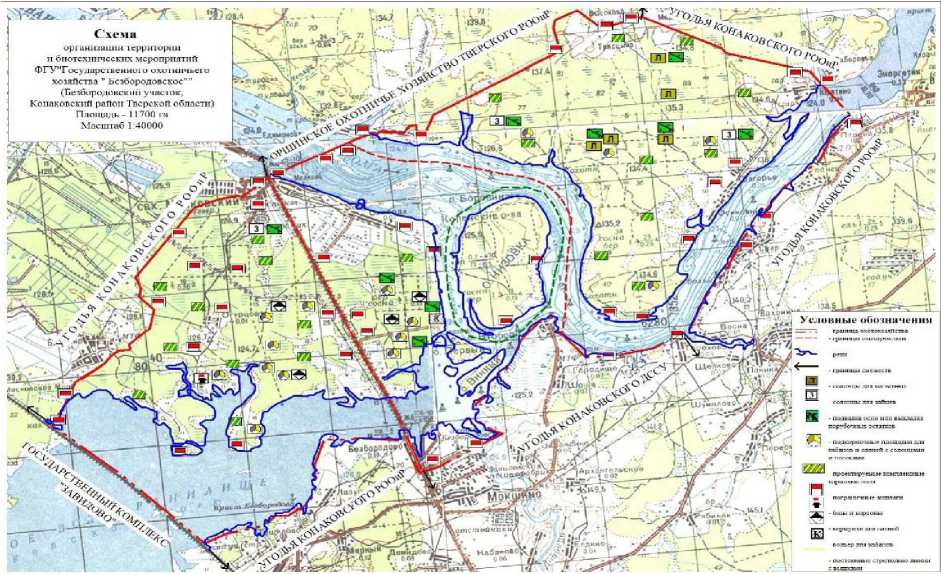

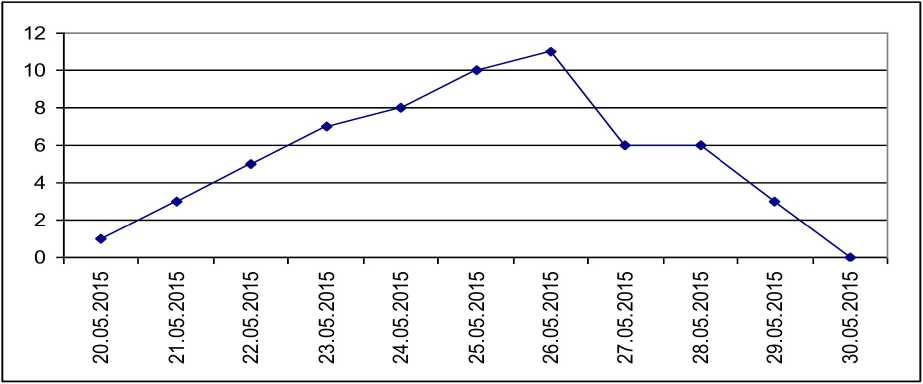

Рис. 6 . Интенсивность появления кладок в вольерной группе

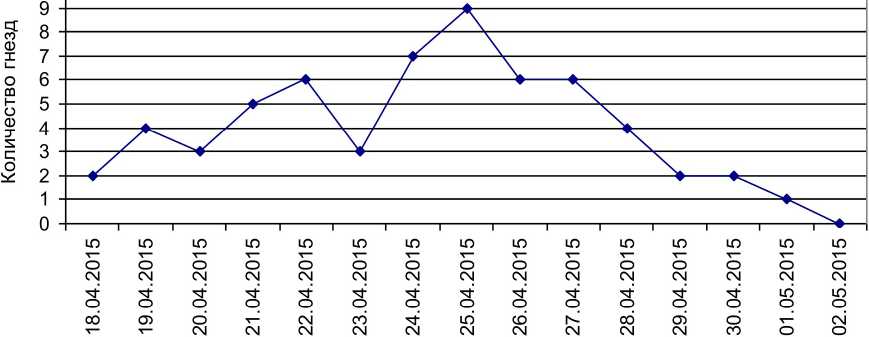

Рис. 7 . Интенсивность вылупления в вольерной группе

В 2015 г. при проведении работ по разведению кряковых уток в вольере (рис. 5) были получены следующие результаты.

После подготовки гнезд кладки сделали все оставленные самки. Заселены были все подготовленные 60 гнезд. Период откладки яиц охватил пол-месяца - с 18 апреля по 2 мая, наиболее интенсивно яйцекладка происходила 24-25 апреля (рис. 6). Первые выводки отмечены 20-21 мая. Массовое вылупление утят пришлось на период с

25 по 28 мая (рис. 7). Количество птенцов в первых выводках составило 7-9 утят. Постэмбриональный отход отсутствовал. Выпуск из вольера произведен после 20 июня.

Отход на эмбриональной стадии составил порядка 1%. Отход на постэмбриональной стадии в результате затаптывания птенцов в возрасте до 1 недели отсутствовал. Успешность вылупления - около 99%. Утята в вольере получали первые пять дней стартовый комбикорм, далее пшено и отварное яйцо.

Отметим, что сроки откладки яиц и вылупления утят в вольере охотхозяйства укладываются в сроки, свойственные виду в целом. Согласно литературным сведениям яйцекладка кряквы в средних частях ареала (под Москвой, Казанью) происходит во второй половине апреля. При этом сроки откладки яиц даже в одной местности бывают сильно растянуты. В полной кладке от б до 16, чаще 8 — 11 яиц (Жизнь животных..., 1986). Таким образом, объем кладки уток в охотхозяйстве также соответствует средним видовым значениям.

Рис. 8 . Выпуск кряковых утят в угодья ФГБУ «Безбородовское ГООХ»

В июле 2015 г. хозяйством была произведена закупка в Ростовском ГООХе 1000 голов 30-дневных кряковых утят. Все особи были окольцованы. Птицы взяты после передержки в вольере, с положительным заключением ветслужбы. При транспортировке отход составил 80 особей или 8%. Сроки выпуска определились временем передержки в Безбородовском ГООХе. Отход за время передержки составил 5 особей или 0,3%. Места выпуска утят определялись заранее с учетом ранее имеющегося опыта подобных выпусков. Выпуск производился неравными группами в сроки с 13 августа по 15 августа, в следующих местах: Огурцовский участок №1-215 голов, Огурцовский участок № 2 - 200 голов, Центральный участок - 500 голов (рис. 8). В местах выпуска уток проводилась ежедневная подкормка в дневное время суток в расчете 30 гр. на одну голову (кукуруза) в течение двух недель.

Рис. 9 . Молодняк кряквы на территории ФГБУ «Безбородовское ГООХ»

По сведениям, полученным по результатам опросных данных, на момент открытия осеннего сезона охоты (в конце сентября) выпущенные птицы концентрировались в 500 м. от места выпуска (рис. 9). Птицы располагались отдельными плотными группами в прибрежных зарослях, были малоподвижны, перемещения по воздуху совершали неохотно; кормовые и дневочные перелеты не были выражены. Кормился молодняк исключительно внутри высоких прибрежных или островных зарослей. В составе группировок выпущенных уток отсутствовали взрослые особи. Это также ' ' " -138- подтверждается результатами охоты. Характеристика добычи завезенных уток с начала сезона летне-осенней охоты до конца октября: в районе 1 места выпуска было добыто - 35 ос., в районе 2 места выпуска - 68 ос., в районе 3 места выпуска добыто -42 ос. Из них окольцованных - 145 ос. или 15,8%.

Отметим, что неокольцованные молодые утки характеризовались практически полностью завершенной линькой, жировые отложения распределялись по тушке равномерно с более обильным количеством жира под крыльями, в районе зоба и огузка. Все добытые окольцованные особи отличались от добытых неокольцованных молодых уток средней упитанностью и незаконченной полностью линькой крыльев, хвоста, грудной и спинной птерилий (рис. 10).

Рис. 10. Добыча молодых уток после выпуска

Указанные отличия в развитии птиц, скорее всего, сказались и на характере их поведения в природных условиях и выразились отсутствием характерных для уток в это время утренних и вечерних перелетов, и нахождением в увеличенных группах.

Результаты предыдущих выпусков утят, завезенных из Завидовского национального парка в начале июня 2014 г., были более успешны. Выпуски производились утятами ранних сроков инкубации, возраст и морфофизиологическое состояние которых при выпуске в угодья в июне месяце соответствовали таковым молодых уток 2015 г.

выпуска в осенний период. К моменту открытия осенней охоты птицы полностью заканчивали линьку, распределяясь по всей территории водно-болотных угодий хозяйства. Повышение результативности охоты, прослеживаемое по интенсивности утренних и вечерних перелетов и по количеству добытой птицы, позволяющей быстро выполнить соответствующую норму добычи, подтверждало правильность решения выпусков таких утят в соответствующие сроки.

Таким образом, на основании проведенных наблюдений считаем, что завоз в 2015 г. молодняка кряквы указанного выше срока инкубации для тверского региона нецелесообразен, поскольку не отвечает биологии и экологии данного вида. В условиях Тверского региона молодняк не успевает адаптироваться к местным условиям, распределиться по подходящим стациям угодий с достаточной кормовой базой и защитными условиями. Все эти факторы изменяют поведение птиц: отсутствуют регулярные кормовые перелеты; утка концентрируется группами, что несвойственно для нее. Выпущенные в угодья ФГБУ «Безбородовское ГООХ» птицы в настоящий осенний период характеризуются недостаточным морфофизиологическим развитием, что может привести их к гибели при дальнейших сезонных изменениях погодных условий.

Сравнение показателей выпусков молодняка кряквы 2014 и 2015 гг. по результативности охот подтверждает вывод о нецелесообразности закупки утят поздних сроков инкубации, поскольку это не дает положительных результатов добычливости птицы на охоте. В предыдущие годы, когда закупка утят производилась в Госкомплексе «Завидово» Тверской обл. Конаковского р-на, результаты адаптации и отстрела были выше соответствующих показателей в 2015 г. на 30-40%.

Заключение. Наблюдение за заселением искусственных гнезд кряквой обыкновенной показало перспективность использования в условиях ФГБУ «Безбородовское ГООХ» тростниковых и травяных искусственных гнездовий. Регуляция численности серой вороны, лисицы и енотовидной собаки позволяет минимизировать гибель птенцов кряквы.

Создание необходимых условий для размножения кряквы, а также работы по разведению данного вида в вольерах позволяют в дальнейшем надеяться на возвращение птиц в места гнездования ввиду многочисленности фактов, подтверждающих привязанность уток к местам их вывода, гнездовья, линьки и зимовки.

Для более полной оценки успешности комплекса проведенных мероприятий по повышению эффективности водно-болотных угодий ФГБУ «Безбородовское ГООХ» необходимо вести наблюдения за возвратом уток в места вылупления. Для этих целей необходимо использовать известные хорошо разработанные методики учетов водоплавающих птиц (Делани, 2010). В настоящем случае также целесообразно прибегнуть к кольцеванию птиц с дальнейшей регистрацией меченых птиц.

При проведении работ по выпуску утят были получены разные результаты. Птицы ранних сроков инкубации, выпущенные в угодья в 2014 г. в начале июня, к моменту открытия охоты полностью заканчивали линьку, распределялись по всей территории водноболотных угодий хозяйства. Утята поздних сроков инкубации, выпущенные в августе 2015 г., распределялись в прибрежных зарослях группами, были малоподвижны; перелеты как кормовые, так и дневочные, по сути, отсутствовали. Величина добычи завезенных уток практически не изменялась во времени. Весь добытый закупленный молодняк отличался от прочих молодых крякв характером линьки и упитанностью.

Харитонов М.А. Разработка и внедрение методов повышения продуктивности водноболотных угодий ФГБУ «Безбородовское ГООХ» / М.А. Харитонов, А.В, Андрианов, С.Б. Логинов, А.А. Емельянова // Вести. ТвГУ. Сер.: Биология и экология. 2015. № 4. С. 130-142.

Список литературы Разработка и внедрение методов повышения продуктивности водно-болотных угодий ФГБУ «Безбородовское ГООХ» (на примере кряквы Anas platyrhynchos L.)

- Валеева Э.И., Московченко Д.В. 2001. Роль водно-болотных угодий в устойчивом развитии севера Западной Сибири. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН. 229 с.

- Водно-болотные угодья России. Том 1. Водно-болотные угодья международного значения (под общ. ред. В.Г. Кривенко). 1998. М.: Wetlands International Publication. № 47. 256 с.

- Делани, С. 2010. Руководство по методологии мониторинга водоплавающих птиц: общие подходы к организации и проведению учетов.-Wetlands International. 25 c. -Режим доступа: http://www.wetlands.org/Portals/0/Black%20Sea/Field%20Protocol%20for%20waterbird%20counting_Ru.pdf (Дата обращения: 07.11.2015).

- Жизнь животных: в 7 т. 1986/гл. ред. В.Е. Соколов. Т.6. Птицы/под ред. В.Д. Ильичева, А.В. Михеева. 2-е изд., перераб. М.: Просвещение. 527 с.

- Киселева Н.Ю., Левашкин А.П. 2010. Строим домики для птиц. Методическое пособие. Н. Новгород: Экологический центр «Дронт». 40 с.

- Николаев В.И. 2000. Болота Верхневолжья. Птицы. М.: Изд-во Рус. Университет. 216 с.