Разработка экспериментального стенда для исследования очагов самонагревания в сыпучих средах

Автор: Борисенко Дмитрий Иванович, Исаев Андрей Сергеевич, Грибова Наталья Сергеевна, Кечкин Иван Александрович, Кузьмичев Иван Викторович, Локтев Александр Анатольевич, Меркулов Константин Владимирович, Никитина Александра Олеговна, Поддубный Александр Андреевич, Симонов Степан Алексеевич

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Технология продовольственных продуктов

Статья в выпуске: 4 т.19, 2016 года.

Бесплатный доступ

Для исследования условий возникновения и закономерностей развития очагов самонагревания в сыпучих средах, в том числе и слежавшихся, разработан экспериментальный стенд, позволяющий выявлять взаимные связи теплофизических характеристик исследуемой среды и внешних параметров. Стенд позволяет управлять процессами, протекающими в исследуемой среде: провоцировать возникновение очагов самонагревания и варьировать интенсивность их развития, а также регистрировать пространственно-временные распределения температуры и влажности, по которым восстанавливаются интересующие характеристики среды. Емкость с исследуемой сыпучей средой представляет собой вертикальный цилиндр, в котором реализуется осесимметричная задача за счет возникновения очага самонагревания в толще исследуемой среды - на оси симметрии емкости. Очаг создается в заданном месте сыпучей среды путем доставки в него влаги с заданными характеристиками по специальному каналу и нагреву заданного места до нужного значения. Отвод тепла из очага самонагревания осуществляется за счет передачи тепла охлаждающей жидкости, находящейся в теплозаборной трубке. Теплозаборная трубка помещается внутри системы теплоотвода представляющей собой секционную трубу, устанавливаемую в толще исследуемой сыпучей среды. Для исключения неконтролируемых перетоков тепла из очага самонагревания по системе теплоотвода, секции трубы, расположенные вне зоны провоцирования очага самонагревания, изготавливаются из материала с низким коэффициентом теплопроводности. Напротив, секция, расположенная в зоне очага, изготавливается из высокотеплопроводного материала. Для улучшения теплового контакта между теплозаборной трубкой и внутренней поверхностью теплопроводящей секции системы теплоотвода используется промежуточный теплоноситель. Попадание промежуточного теплоносителя в пространство между теплозаборной трубкой и внутренней поверхностью теплопроводящей секции системы теплоотвода происходит автоматически при необходимости отвода тепла из очага самонагревания.

Хранение сельскохозяйственной продукции, самонагревание, очаг самонагревания, лабораторный эксперимент, теплофизические измерения

Короткий адрес: https://sciup.org/14294961

IDR: 14294961 | УДК: 63:536.6:662.987 | DOI: 10.21443/1560-9278-2016-4-848-853

Текст научной статьи Разработка экспериментального стенда для исследования очагов самонагревания в сыпучих средах

Удовлетворение потребностей населения Российской Федерации в рыбной продукции сопряжено с рядом проблем, одной из которых является производство и хранение рыбных кормов [1; 2].

Рыбная мука имеет некоторые особенности в хранении, так как относится к 4 классу опасности по ГОСТ 19433–88 1 и является веществом, склонным к самовозгоранию. Как отмечено в [3], длительное или неумелое хранение рыбной муки приводит к снижению кормовой ценности, а иногда и к приобретению этим продуктом токсических свойств. С увеличением объемов производства рыбной муки остро встает вопрос ее хранения и транспортировки. В данной связи проведение исследований и установление условий возникновения и закономерностей развития очагов самонагревания, разработка технологии их контроля и подавления имеют сегодня особую актуальность.

Результаты и обсуждение

Экспериментальная установка

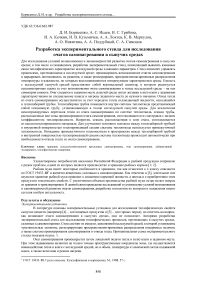

В литературе описаны экспериментальные установки для исследования теплофизических свойств сыпучих веществ (например [4] – для пищевых продуктов и [5] – для горных пород), но ответить на вопрос, как возникают очаги самонагревания в сыпучих средах, они не позволяют. Авторами разработан экспериментальный стенд для исследования теплофизических процессов, протекающих в сыпучих средах, склонных к самовозгоранию. Стенд состоит из емкости, заполненной исследуемой средой, в которой установлены чувствительные элементы, регистрирующие пространственно-временные распределения измеряемых величин, а также система провоцирования самонагревания и отвода тепла. Принципиальная схема экспериментального стенда показана на рис. 1.

Очаг самонагревания провоцируется путем локальной подачи тепла и (или) влаги в заданном месте. При этом задаваемыми являются не только точные пространственные координаты зоны, где осуществляется взаимодействие тепла и влаги с исследуемой средой, но и объем, температура и химический состав подаваемой влаги, а также величина и режим нагрева.

Искусственное создание очага самонагревания в заданных координатах позволяет организовать процесс таким образом, чтобы задача была осесимметричной. В центре емкости, в непосредственной близости от ее оси симметрии, располагаем системы провоцирования самонагревания и отвода тепла. Вследствие симметричности задачи датчики температуры и влажности следует не распределять по всему объему исследуемой среды, а расположить в вертикальной плоскости, образующей цилиндр вмещающей емкости (рис. 1).

Рис. 1. Принципиальная схема экспериментального стенда:

1 – исследуемая среда; 2 – рабочая емкость; 3 – теплоизоляция; 4 – чувствительные элементы;

5 – система отвода тепла; 6 – система провоцирования самонагревания

Fig. 1. Schematic diagram of the experimental setup:

1 – medium under study; 2 – working capacity; 3 – thermal insulation; 4 – sensitive elements;

5 – heat removal system; 6 – provoking system of self-heating

Для контроля симметричности регистрируемых полей температуры и влажности два датчика располагаются в той же плоскости, что и остальные, но со стороны, противоположной относительно вертикальной оси симметрии емкости.

Измерения производятся одновременно в 30 различных точках исследуемой среды, что позволяет с высокой точностью получать пространственно-временные распределения регистрируемых величин.

В результате измерений получаем характеристики очагов в зависимости от состава среды, ее параметров, а также внешних параметров (температура, давление, влажность) и времени.

При превышении параметрами критических значений включается система охлаждения.

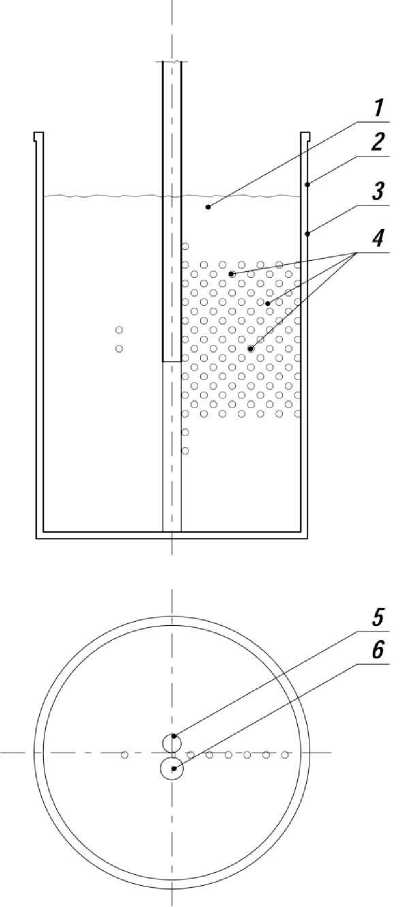

Рабочий участок системы отвода тепла

Принципиальная схема рабочего участка системы охлаждения представлена на рис. 2.

Рис. 2. Принципиальная схема системы охлаждения:

1 – теплозаборная трубка; 2 – верхняя секция предохранительного кожуха; 3, 7 – прокладки; 4 – теплопроводная секция предохранительного кожуха; 5 – держатель; 6 – поршень;

8 – герметизирующая прокладка; 9 – теплоизолирующий стакан;

10 – нижняя секция предохранительного кожуха Fig. 2. Schematic diagram of the cooling system:

1 – heat taking tube; 2 – the upper section of the safety case; 3, 7 – gaskets;

4 – heat-conductive section of the safety case; 5 – holder; 6 – piston; 8 – sealing gasket;

9 – heat insulating glass; 10 – the bottom section of the safety housing

Обеспечение выполнения "прочих равных условий" при различных измерениях обеспечивается наличием жесткого кожуха, предохраняющего исследуемую среду от механических возмущений. Для минимизации тепловых искажений кожух выполняется секционным (2, 4, 10). Секция в районе очага самонагревания выполняется из материала с высокой теплопроводностью, а остальные части (2, 10) – из теплоизоляционного материала. Для исключения возмущений в исследуемой среде, связанных с химическими реакциями, на наружную поверхность теплопроводящей секции (4) наносится слой специального материала.

Для осуществления теплосъема на уровень теплопроводящей секции опускается теплозаборная трубка (1). Интенсивность теплосъема можно варьировать, например, изменяя расход и (или) свойства теплоносителя, протекающего в трубке (1). Тепловой контакт между внутренней поверхностью теплопроводящей секции (4) и теплозаборной трубкой (1) обеспечивается наличием промежуточного теплоносителя, находящегося в капельном состоянии.

Пока теплозаборная трубка не опущена на уровень теплопроводящей секции, промежуточный теплоноситель не контактирует с теплопроводящей секцией и находится в зумпфе, отделенном от нижней части кожуха (10) теплоизолирующим стаканом (9).

Когда теплозаборная трубка (1) опускается в рабочее положение, жестко связанный с нею поршень (6) выталкивает промежуточный теплоноситель из зумпфа в пространство между теплозаборной трубкой (1) и внутренней поверхностью теплопроводящей секции (4). Тепло из очага в исследуемой среде через секцию (4) и промежуточный теплоноситель поступает в трубку (1) и уносится из рабочей зоны. Происходит охлаждение исследуемой среды.

Состояние очага самонагревания контролируется с помощью датчиков. Когда очаг самонагревания подавлен, конструкция, состоящая из трубки и соединенного с нею поршня, удаляется из теплопроводящей секции защитного кожуха. Промежуточный теплоноситель стекает обратно в зумпф.

Процесс повторяется циклически для снятия данных при другой конфигурации рабочих параметров.

Заключение

Разработана и создана экспериментальная установка для исследования теплофизических процессов в сыпучих средах, склонных к самовозгоранию. Впервые предложены способ высокоточного создания очагов самонагревания в сыпучих средах путем подачи тепла и (или) влаги в точно заданные координаты и автоматическая система отвода тепла из заданной зоны, с варьируемой интенсивностью теплосъема.

Список литературы Разработка экспериментального стенда для исследования очагов самонагревания в сыпучих средах

- Борисов П. С. Формирование методики модернизации рефрижераторного вагона//Транспортное дело России. 2014. № 5. С. 36-42.

- Абросимова Н. А., Абросимов С. С., Саенко Е. М. Кормовое сырье и добавки для объектов аквакультуры. 2-е изд., испр. Ростов н/Д: Медиа-Полис, 2006. 146 с.

- Трисвятский Л. А. Хранение зерна. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Агропромздат, 1986. 350 с.

- Филатов В. В. Совершенствование процесса термообработки зерна при инфракрасном энергоподводе: автореф. дис. … канд. техн. наук. М., 2005. 31 с.

- Гаврильев Р. И. Теплофизические свойства горных пород и надпочвенных покровов криолитозоны: автореф. дис. … д-ра техн. наук. Якутск, 1999. 43 с.