Разработка методики оценки приформовываемости верха обуви к стопе

Автор: Томашева Рита Николаевна, Горбачик Владимир Евгеньевич

Журнал: Вестник Витебского государственного технологического университета @vestnik-vstu

Рубрика: Технология и оборудование легкой промышленности и машиностроения

Статья в выпуске: 1 (14), 2008 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена разработке методики оценки приформовываемости верха обуви к стопе, а также изучению влияния различных факторов на величину данного показателя качества обуви. Разработаны прибор и методика определения приформовываемости верха обуви к стопе, достаточно точно моделирующие реальное взаимодействие стопы с верхом обуви в области плюснефалангового сочленения в процессе ходьбы, и впервые позволяющие количественно оценить данный показатель качества обуви в лабораторных условиях. Исследована приформовываемость верха обуви различных конструкций и состава комплектующих заготовки. Установлено, что величина приформовываемости существенно зависит от состава и свойств комплектующих, способа формования и конструктивных особенностей заготовки. Определена математическая модель зависимости между показателями приформовываемости, полученными в ходе лабораторных испытаний и в результате экспериментальной носки обуви.

Обувь, верх обуви, легкая промышленность, обувное производство, математические модели, приформовываемость верха обуви, приформовываемость к стопе, оценка приформовываемости, показатели приформовываемости, лабораторные испытания, экспериментальная носка

Короткий адрес: https://sciup.org/142184486

IDR: 142184486

Текст научной статьи Разработка методики оценки приформовываемости верха обуви к стопе

Приформовываемость верха обуви к стопе является одним из наиболее важных показателей эргономических свойств, обеспечивающих необходимый комфорт обуви в носке, и характеризует способность верха обуви в процессе носки принимать и сохранять индивидуальные особенности стопы человека без значительных изменений внутренней формы и внешнего вида обуви.

Однако, несмотря на важность данного показателя качества, он изучен недостаточно, отсутствуют объективные методы и средства его оценки, не исследованы конструктивные и технологические факторы, влияющие на способность верха обуви приформовываться к стопе. В настоящее время о способности верха обуви приформовываться к стопе судят лишь по результатам опытных носок, существенным недостатком которых является их длительность и большая затрата материальных средств. Недостаточная изученность вопросов, связанных с приформовываемостью верха обуви к стопе, и отсутствие количественных методов ее оценки вызывают необходимость более детального изучения данного вопроса, разработки инструментальных методов и средств оценки данного показателя качества и исследования влияния различных факторов на его величину.

С этой целью на кафедре конструирования и технологии изделий из кожи УО «ВГТУ» разработан прибор для определения приформовываемости верха обуви к стопе [1], схема которого представлена на рисунке 1.

Прибор для определения приформовываемости верха обуви к стопе содержит основание 1, смонтированную на нём стойку 2 с механизмом циклического нагружения, механизм измерения остаточной деформации верха обуви 11 и механизм фиксации обуви в приборе.

Рисунок 1 – Схема прибора для определения приформовываемости верха обуви к стопе

Механизм циклического нагружения состоит из электродвигателя 3, редуктора 4, регулирующих тяг 5, деформирующих элементов 9, боковых упоров 6 и пяточного упора 7.

Периодичность циклического воздействия на верх обуви в процессе испытания достигается путем передачи вращательного движения от электродвигателя 3 через редуктор 4, эксцентрик, два боковых упора 6 и регулирующие тяги 5 на деформирующие элементы 9. При этом боковые упоры 6 выполняют двойную функцию, осуществляя регулирование положения деформирующих элементов в соответствии с внутренними размерами обуви различных полнот, а также регулирование амплитуды хода колебательных движений деформирующих элементов в процессе испытаний.

Для того чтобы деформирующие элементы не заклинивали в обуви, конструкцией прибора предусматривается наличие стелечного упора 8, при помощи которого регулируется зазор между деформирующими элементами и низом обуви.

Для закрепления обуви в приборе используется механизм фиксации, состоящий из двух призм 10, которые крепятся съемными болтами на основании 1 и могут свободно передвигаться в продольном направлении, что позволяет испытывать обувь различных размеров.

Устройство прибора позволяет достаточно точно моделировать реальное взаимодействие стопы с верхом обуви в области плюснефалангового сочленения, вследствие которого и происходит его приформовывание к стопе в процессе носки.

Конструкцией прибора предусматривается постоянство амплитуды хода деформирующих пуансонов в процессе испытания. Частота циклического растяжения верха обуви на приборе составляет 100 циклов в минуту, что соответствует ускоренному темпу ходьбы человека.

Деформирующие элементы выполнены в соответствии с внутренней формой обуви, что позволяет получить характер распределения деформаций, аналогичный реальному при взаимодействии верха обуви со стопой, и расположены на расстоянии 0,62 – 0,73Д ст (Д ст – длина стопы, мм) от наиболее выпуклой точки пяточной части обуви, так как именно в этой области происходит наибольшая деформация союзки при ходьбе.

При разработке методики испытания на приборе исходили из того, что суммарное растяжение верха обуви (от надевания обуви на стопу и растяжения при ходьбе) колеблется в пределах 5 – 11 % [2]. Учитывая это, величина растяжения верха обуви в процессе испытания была принята равной 8%, что соответствует среднему значению деформации обуви в области пучков в процессе ходьбы.

В ходе предварительных испытаний различных образцов обуви было установлено, что основное изменение поперечных размеров верха обуви происходит уже в течение 10000 циклов растяжения. При последующем нагружении величина остаточной деформации верха обуви изменяется незначительно, а после 17–20 тыс. циклов растяжения у большинства исследованных образцов стабилизируется. Следовательно, для объективной оценки приформовываемости верха обуви к стопе достаточно подвергнуть образцы 20000 циклов растяжения.

Также было установлено, что основное изменение остаточной деформации верха обуви в процессе отдыха происходит в течение 24 часов после окончания испытаний.

Учитывая это, показатель «приформовываемость верха обуви к стопе» определялся после циклического нагружения обуви в течение 20000 циклов и 24 часов отдыха по формуле

П ла6 =-----0- - 100

о L 0

,

где L — периметр верха обуви в сечении 0,68Д ст после 20000 циклов испытания и времени отдыха 24ч., мм;

L 0 — исходный периметр верха обуви в сечении 0,68Д ст , мм.

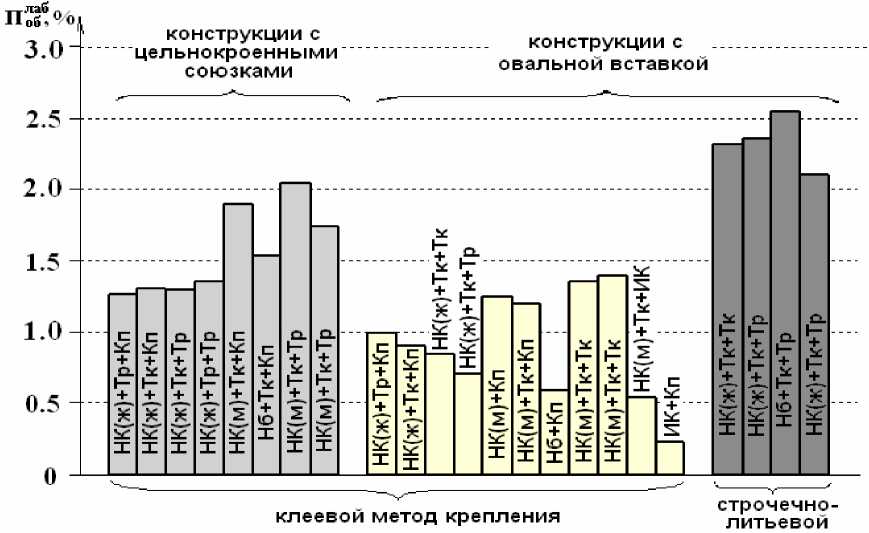

В соответствии с разработанной методикой было проведено исследование приформовываемости 23 образцов обуви различной конструкции и состава комплектующих заготовки. Значения показателя приформовываемости верха исследуемых образцов обуви представлены на рисунке 2.

метод крепления

Рисунок 2 – Приформовываемость верха обуви различных конструкций к стопе:

НК(ж) – натуральная кожа жесткая; НК(м) – натуральная кожа мягкая; Нб – нубук; Тк – ткань; Тр – трикотаж; Кп – кожподкладка; ИК – искусственная кожа

Анализ полученных экспериментальных данных показал, что величина приформовываемости верха исследуемой обуви колеблется в пределах 0,23 – 2,54 % и существенно зависит от свойств комплектующих, способа формования и конструктивных особенностей заготовки.

Наиболее высокие значения исследуемого параметра отмечаются в образцах обуви строчечно-литьевого метода крепления внутреннего способа формования. Для данных видов обуви приформовываемость составила в среднем 2,2 %, что в 1,2 – 4,0 раза превышает значение данного показателя для обуви обтяжнозатяжного способа формования и клеевого метода крепления низа. Очевидно, что менее значительная вытяжка заготовки в процессе формования способствует сохранению большего запаса пластических свойств в структуре материалов и обеспечивает лучшую приформовываемость верха обуви к стопе в процессе носки.

Одним из наиболее существенных факторов, влияющих на способность верха обуви приформовываться к стопе, является состав и свойства комплектующих заготовки. При этом результаты исследований показали, что в наибольшей степени величина исследуемого показателя зависит от упруго-пластических свойств материалов наружных деталей верха.

Наилучшей способностью приформовываться к стопе отличается обувь с верхом из натуральной кожи. Значение показателя «приформовываемость» для данных образцов обуви составило 0,6 – 2,5 %, что в 2 – 8 раз превышает величину приформовываемости обуви с верхом из искусственных кож. При этом приформовываемость образцов обуви, где в качестве материала верха использовался мягкий кожтовар, в 1,3 – 1,8 раза превышает приформовываемость обуви с верхом из жестких на ощупь кож.

Значительно меньшее влияние на способность верха обуви приформовываться к стопе оказывают материалы межподкладки и подкладки обуви. Образцы обуви с межподкладкой из трикотажных и нетканых полотен обеспечивают более высокие значения показателя приформовываемости, чем образцы обуви с межподкладкой из ткани.

Результаты полученных экспериментальных данных также показали, что наличие швов в области пучков в большинстве случаев существенно ужесточает конструкцию верха обуви и приводит к худшей приформовываемости верха обуви к стопе. Так, при сходном составе комплектующих заготовки величина показателя приформовываемости образцов с цельнокроеными союзками в среднем в 1,5 раза превышает значение данного показателя для образцов с овальной вставкой на союзке. Еще более заметной становится эта разница при наличии в конструкции заготовки крупных декоративных швов.

Для того чтобы выявить, насколько объективно разработанные прибор и методика могут характеризовать приформовываемость верха обуви к стопе в реальных условиях ее носки, были изготовлены 5 пар опытных образцов мужских полуботинок клеевого метода крепления с различным составом комплектующих заготовки.

Левые полупары изготовленных образцов обуви испытывались на приборе для определения приформовываемости верха обуви к стопе. После этого была организована экспериментальная носка обуви, в ходе которой по изменению периметра верха правых полупар в сечении 0,68Д ст определялась приформовываемость верха обуви к стопе в реальных условиях эксплуатации.

Сравнительный анализ показателей приформовываемости верха обуви, полученных в лабораторных условиях и в экспериментальной носке (таблица 1), показал, что в лабораторных условиях характер зависимости величины приформовываемости верха обуви от состава применяемых комплектующих сохраняется таким же, как и в реальных условиях носки обуви. Однако абсолютные значения показателя приформовываемости при лабораторных испытаниях в среднем в 2 раза ниже по сравнению с данными экспериментальной носки.

Таблица 1 – Приформовываемость верха обуви к стопе

|

Наименование пакета верха обуви |

Приформовываемость верха обуви к стопе, % |

|

|

в лабораторных условиях |

в экспериментальной носке |

|

|

НК Янполь + термобязь + тик-саржа |

2,15 |

3,99 |

|

НК Янполь + трикотаж + трикотаж |

2,45 |

4,73 |

|

НК Наппа + термобязь + трикотаж |

1,53 |

3,37 |

|

НК Наппа + неткан. м-л + трикотаж |

1,84 |

3,68 |

|

СК POSITANO + термобязь+тик-саржа |

0,93 |

3,11 |

Корреляционно-регрессионный анализ полученных экспериментальных данных показал, что между приформовываемостью верха обуви в лабораторных условиях и приформовываемостью в экспериментальной носке существует тесная корреляционная связь (r = 0,94). Исследуемые параметры связаны между собой линейной зависимостью следующего вида:

лаб

П об. = 1,99 + 1,0042 ּ П об . (2)

Таким образом, разработанные прибор и методика позволяют в лабораторных условиях быстро и объективно оценить способность верха обуви приформовываться к стопе, а также выявить основные факторы, оказывающие влияние на величину данного показателя качества обуви.

Список литературы Разработка методики оценки приформовываемости верха обуви к стопе

- Пат. 4471 С2 ВY, МПК А 43D 1/06, 8/52. Прибор для определения приформовываемости верха обуви к стопе/В. Е. Горбачик, А. А. Угольников, И. Д. Меницкий, Р. Н. Заблоцкая. -№ а 19981126; заявл., 98.12.15; опубл. 03. 06. 2002, Афiцыйны бюлетэнь №2 (33)/Дзярж. пат. ведамства Рэсп. Беларусь. -С.83

- Конструирование изделий из кожи: Учебник для студ. вузов/Ю.П. Зыбин. [и др]. -Москва:Легкая и пищевая промышленность, 1982.-264с.