Разработка модернизированных прямоточных плазменных горелок и их конструктивных схем включения при внедрении плазменно-энергетических технологий на тепловых электрических станциях

Автор: Буянтуев Сергей Лубсанович, Зонхоев Геннадий Борисович, Баторов Александр Матвеевич

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Энергетика, электротехника

Статья в выпуске: 1 (28), 2010 года.

Бесплатный доступ

рассмотрены вопросы конструктивных разработок модернизированных прямоточных плазмен- ных горелок при внедрении плазменно-энергетических технологий на тепловых электрических станциях.

Плазма, горелки, внедрение, тепловые электрические станции

Короткий адрес: https://sciup.org/142142167

IDR: 142142167 | УДК: 533.9.07

Текст научной статьи Разработка модернизированных прямоточных плазменных горелок и их конструктивных схем включения при внедрении плазменно-энергетических технологий на тепловых электрических станциях

На начальном этапе и до недавнего времени, внедрение плазмено-энергетических технологий (ПЭТ) на тепловых электрических станциях (ТЭС) происходило преимущественно на основе плазменных горелок (ПГ) муфельных конструкций [1]. С их помощью, в процессе электротермохимической подготовки топлива (ЭТХПТ), достигался комбинированный алло-автотермический режим рабо-ты ПГ. При проведении опытно-промышленных испытаниях (ОПИ) на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 [2], впервые была предпринята попытка испытать модернизированные прямоточные плазменные горелки (МППГ) новой, безмуфельной конструкции, с включением в их состав мини-предтопка. Целью проведения подобных испытаний было определение степени эффективности ЭТХПТ в режиме подсветки в новом варианте ПГ с сохранением в них положительных свойств муфельных конструкций (наличием у последних автотермического режима), а также отработка разрабатываемых конструктивных решений МППГ.

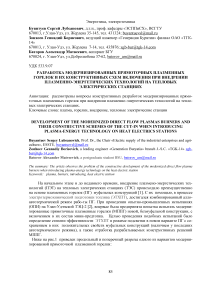

Ниже на рис.1 приведен продольный и поперечный разрезы одного из вариантов модернизированной прямоточной плазменной горелки:

Б К

-D

Область выхода летучих

Мини-предтопок

Плазмотрон

Граница контакта НТП с аэросмесью

Рис.1. Продольный и поперечный разрезы модернизированной прямоточной плазменной горелки: 1-плазмотрон; 2-мини-предтопок; 3-выходное со пло МППГ

Включение мини-предтопка в конструкцию МППГ предназначено для поддержания автотермического режима при отключении плазмотрона. Подбор конструктивных параметров и форм МППГ осуществлялся методами математического моделирования на основе программного комплекса «Плазма-Уголь», которые впоследствии предопределяют не только степень эффективности самой МППГ в процессе ЭТХПТ, но и мини-предтопка в осуществлении автотермического режима. Расчет исходных параметров ЭТХПТ определялся с помощью программы «Terra» и данных по ведению технологического режима котла.

Температура поступающей в МППГ аэросмеси до плазмотрона ограничивается 383 0 К, температура же вступающей с ней в контакт низкотемпературной плазмы (НТП), колеблется в пределах 3000-4000 0К. Создающийся при этом температурный градиент, при скорости нагрева 103 -10 4 0К/с, вызывает предельные поверхностно-объемные термические напряжения в микрочастице угля, приводящие к так называемому «тепловому» взрыву, делящей её на несколько (8-10) частей. Таким образом, в процессе теплового взрыва происходит увеличение поверхности реагирования между микрочастицей угля и газовой составляющей гетерогенной аэросмеси и выделяющимися летучими в этой области.

В результате этого процесс выхода летучих ускоряется в несколько раз, что ведет к интенсификации газофазных химических реакций и, соответственно, повышению реакционной способности топлива. При таких условиях, как правило, в мини-предтопке инициируется самоподдерживающася зона горения летучих совместно с частью поступающей туда аэросмесью, т.е. автотермический режим. Необходимое для этого время установлено экспериментально и оценивается в пределах 0,05 с [3]. Интенсификация газофазных плазмохимических реакций, происходящая в области выделения летучих, и, соответственно, возникновение и поддержание автотермического режима в мини-предтопке, может быть объяснено существенным снижением энергии активации в этих реакциях за счет образовавшихся диссоциированных и промежуточных радикальных форм (O,OH,N, и др.) [3].

Максимальная степень эффективности данного процесса напрямую зависит от конструктивных параметров МППГ. Так, например, в зависимости от величины параметра L 4 изменяется размер области контакта поступающей в плазменную горелку пылеугольной смеси, с факелом НТП, в среднем эта величина оценивается в пределах до 10% от общего потока поступающей аэросмеси.

Соответствующим подбором параметров L1, L2 и соотношением диаметров (D1/ D2) на стадии НИОКР может быть достигнута не только оптимальная степень эффективности само- го процесса ЭТХПТ, но и возможность реализации авто-термического режима в мини-предтопке. Например, допустимая длина участка L1 будет определяться максимально возможным средним времени жизни дис-социированных и промежуточных радикальных форм реагентов (1ср_), которая, по оценке [3], становится сопоставимой со временем выхода летучих угля в газовую фазу (0,001-0,1 с). При оценке 1ср ~0,02 с и средней скорости аэросмеси на этом участке 25-28 м/с его оптимальная длина L1составляет ~ 0,53 м.

Увеличению же среднего времени жизни диссоциированных и промежуточных радикальных форм реагентов, способствует явление торможения процесса их рекомбинации в результате резкого охлаждения при встрече с основным «холодным» пылеугольным потоком.

Длина участка мини-предтопка L 2 и соотношение диаметров (D 1 / D 2 ) позво-ляет оптимизировать степень эффективности в организации и поддержании ав-тотермического режима в мини-предтопке. В опытной МППГ длина участка мини-предтопка L 2 достигала 430 мм, а соотношение диаметров D 1 / D 2 ~ 0,67.

Конструктивный параметр L3 , определяющий длину выходного сопла МППГ, зависит от конструктивных параметров топочного пространства и формы организации факела в нем.

Таким образом, на основании известных [1,3] и полученных из опыта [2] данных о параметрах ЭТХПТ, наличии и времени продолжительности существования автотермического режима в мини-предтопке, делается вывод о правильности подбора параметров и степени эффективности разрабатываемой конструкции МППГ.

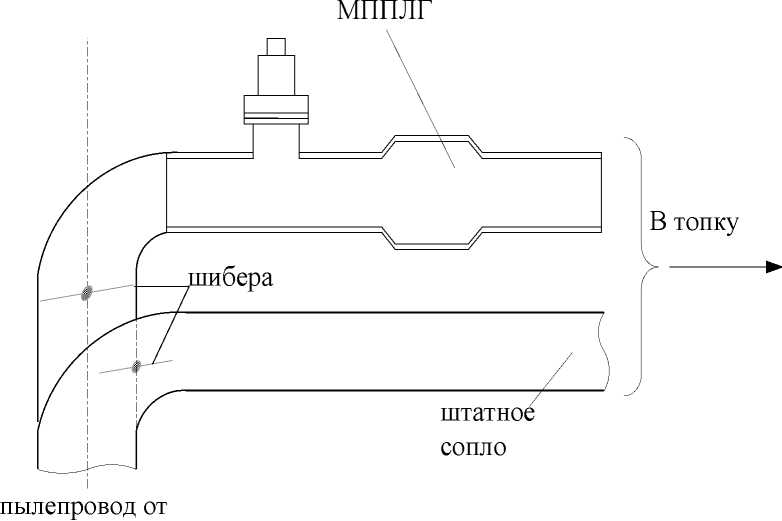

Не мало важную роль в процессе ЭТХПТ на степень эффективности того или иного режима работы котлоагрегата (растопка или подсветка) играет выбор конструктивных схем включения самих ПГ, в том числе МППГ, в состав горелочных устройств конкретного котлоагрегата. На сегодняшний день известны три основные конструктивные схемы включения МППГ:

-

1. МППГ полностью заменяет штатную горелку, при этом возможны две модификации;

-

1.1. с разделением поступающего потока аэросмеси естественным путем (рис.1);

-

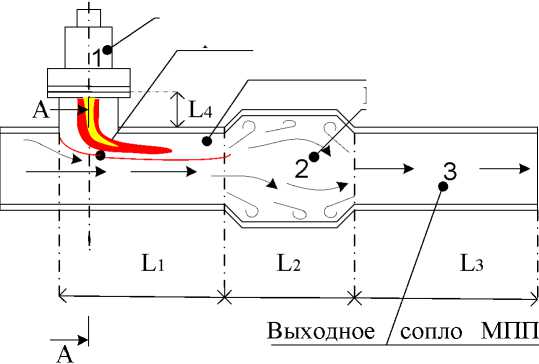

1.2. разделение поступающего потока аэросмеси при помощи регулировочного шибера (рис. 2);

-

-

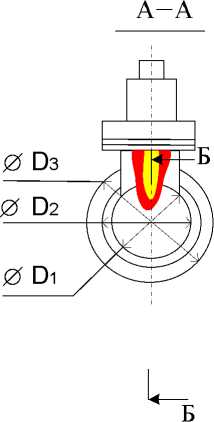

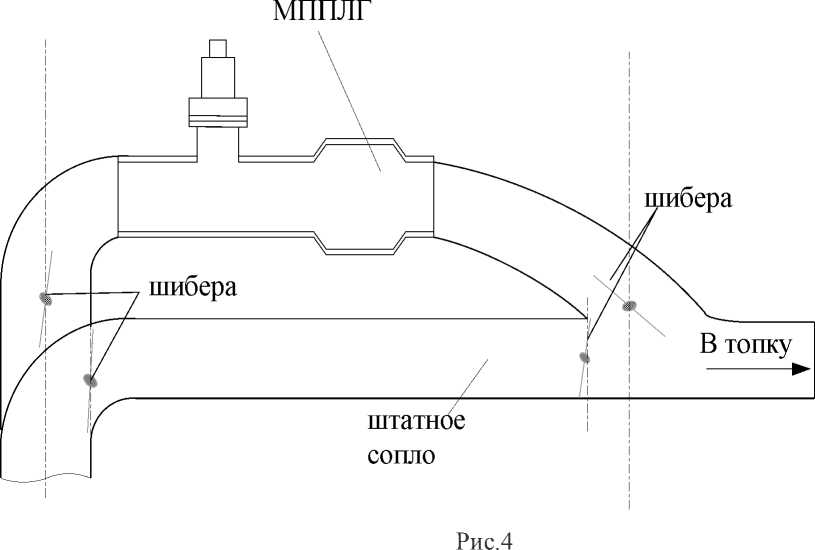

2. МППГ в составе сблокированной системы горелок (МППГ+штатная горелка, рис.3) с раздельным выходом потоков в топку;

-

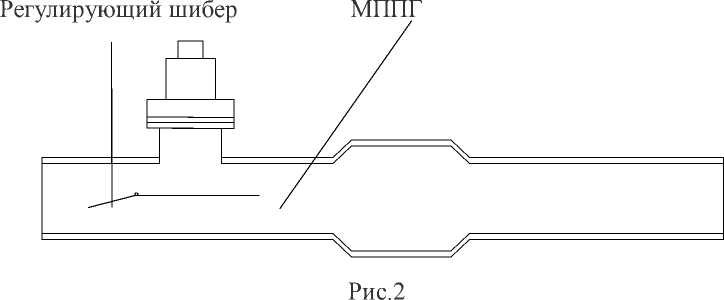

3. МППГ в составе сблокированной системы горелок (МППГ+штатная горелка, рис.4) с выходом потоков в топку через объединительное сопло.

Каждая из основных конструктивных схем включения МППГ имеет свои положительные и отрицательные свойства как с точки зрения динамики поведения пылеугольного потока в самой МППГ, так влиянием на общую систему пылепроводов.

мельницы

Рис.3

Так, например, конструктивная схема с разделением поступающего потока аэросмеси при помощи регулировочного шибера (рис.2), позволяет изменять величину потока, проходящего ЭТХПТ, что повышает маневренность и диапазон регулирования всей системы. Схема на рис.3, во время проведения ОПИ, показала, что в данной схеме возможно осуществление как связанного, так и несвязанного регулирования потоками, проходящими через МППГ и штатное сопло. Для связанного регулирования достаточно снабдить шибера одной тягой, работающей в разных направлениях. Данная схема хорошо зарекомендовала себя при работе в режиме подсветки, хотя с её помощью также возможна и растопка. Однако выбор мощности плазмотрона для работы в обоих режимах требует дополнительных оптимизационных расчетов. Конструктивная схема рис.4 является как бы объединительной, сочетающей в себе возможности двух преды-дущих, но в тоже время и самой сложной как с точки зрения самой конструкции ( четыре шибера), так и регулирующих свойств (связанное и несвязанное регулирование). В схемах рис.3-4 МППГ могут быть снабжены регулирующим шибером, как на рис.2.

Как уже отмечалось, конструктивная схема на рис.3 была опробована на одном из котлоагрегатов У-У ТЭЦ-2 и показала следующие результаты [2]:

-

1 .наличие довольно продолжительного ( около 30 минут) автотермического режима в мини-предтопке после отключения плазмотрона;

-

2 . происходящая в зоне мини-предтопка интенсификация плазмохимических реакций, инициирует технологические процессы подавления топливных оксидов азота NOx в соответствии с предполагаемым механизмом перехода компонентов топлива (азотсодержащих радикалов аминовых и циановых групп) в молекулярный азот N2 [3], концентрация которого остается практически неизменной в дальнейшем по всему газовому тракту;

-

3 .в мини-предтопке также происходит процесс, увеличивающий полноту выгорания топлива в соответствии со снижением уровня энергии активации в в реакциях окисления летучих с атомарным кислородом O [1,3], что способствует подавлению образования парниковых газов (CO).

Разработка модернизированных прямоточных плазменных горелок и их конструктивных схем включения при внедрении плазменно-энергетических технологий на тепловых электрических станциях, требует всестороннего системного анализа методами математического моделирования как механизмов интенсификации плазмохимических реакций, происходящих в самих МППГ, так и параметров, определяющих их конструкцию, с последующим подтверждением их свойств на экспериментальных стендах и по результатам ОПИ.