Разработка организационно-экономических форм кооперации вузов и инновационных предприятий

Автор: Федорова А.В.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 1-2 (10), 2014 года.

Бесплатный доступ

Разработанные и предложенные в материале организационно-экономические формы или модели кооперации вузов и инновационных предприятий являются авторскими разработками в области интеграционного взаимодействия основных компонентов инновационной экономики. Разработано шесть оригинальных организационно-экономических форм, две из которых имеют графическое представление. Предложена система рекомендаций и указаны перспективные направления в исследуемой области.

Интеграция, кооперация, вузы, инновационные предприятия, модели кооперации, организационно-экономические формы, инновационная деятельность, инновационная активность

Короткий адрес: https://sciup.org/140106855

IDR: 140106855

Текст научной статьи Разработка организационно-экономических форм кооперации вузов и инновационных предприятий

Тема кооперации вузов и предприятий была актуальна всегда. Но если в конце XX – начале XXI веков разрабатывались, в основном, концепции и модели взаимодействия вузов и предприятий в области подготовки кадров, то на современном этапе развития общества актуальным является вопрос об интеграции вузов и предприятий в контексте формировании и развития национальной инновационной системы (НИС). Инновационная активность предприятий и инновационная деятельность вузов являются платформой для взаимодействия по различным направлениям. Для успешного сотрудничества вузов и инновационных предприятий необходима разработка организационно-экономических форм или моделей кооперации вузов и инновационных предприятий.

При разработке организационно-экономических форм осуществлялись модификации проверенных временем и применяющихся на практике механизмов, а также разрабатывать абсолютно новые варианты. В нижеизложенном материале все разработанные модели сравниваются с классической моделью кооперации вузов и предприятий. Основой классической модели интеграции является схема, отдельные элементы которой уже были апробированы при взаимодействии многих вузов и предприятий. По этой схеме происходит взаимодействие студентов вузов со специалистами предприятий в течение всего времени обучения, на всех курсах, но в различных вариантах и с различными целями и направленностью на конечный результат. Нарастание объемов и результативности сотрудничества происходит от младших к старшим курсам. Как способы взаимодействия применяются, в основном, традиционные способы взаимодействия. Так, на первом курсе это знакомство студента с компанией, на втором – практика в компании, на третьем – профориентация. А, начиная с 4-го курса, студенты имеют возможность работать в компании, постепенно «вырастая» до специалистов 1 категории. Также, создаются профильные кафедры компании в вузах. Например, В Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) была создана кафедра электронных систем за счет материальных и интеллектуальных ресурсов компании ЭлеСи [1]. Также проводится научно-исследовательская работа студентов (НИРС) в интересах компании и с ее участием, курсовое проектирование и установленные учебными планами вуза практики студентов в компании, групповые проекты студентов, конкурсы для студентов, стажировка преподавателей вуза в компании, дипломное проектирование. Значительно реже компании используют передачу своих технологий и своего (созданного компанией) оборудования и программного обеспечения для встраивания их в учебный процесс [1].

Отличительными особенностями оригинальных современных организационно-экономических форм или моделей кооперации вузов и инновационных предприятий являются следующие черты 28 :

-

1. Участие предприятий в обучении студентов с 1 курса (более раннее начало кооперации) и более усиленное взаимодействие.

-

2. Более тесный контакт с профессорско-преподавательским составом (ППС) по вопросам совместного обучения. Усиление роли научнотехнических работников (НТР).

-

3. Усиление роли студентов. Студенты переходят из категории «подопытных», ведомых, в категорию «ведущих». Т.е. студенты полноправно участвуют в процессе.

-

3. Ориентация не только на подготовку специалиста «для себя» и «под себя», не только на подготовку кадров, но и на цели и задачи инновационных процессов, происходящих в вузе и на предприятии. Т.е совершение совместных согласованных действий в интегрированном инновационном пространстве «вуз-предприятие».

-

4. Усиление акцента на конкретику данного предприятия (больше спецкурсов в программе, больше преподавателей-практиков).

-

5. Применение «отхода» от классических канонов обучения (руководствоваться принципом: «Молодые, дерзкие, перспективные»).

-

5. Комплексная подготовка студентов, в том числе и по инновационному менеджменту.

-

6. Использование современных способов, методов, методик обучения и форм взаимодействия.

-

7. Более частое и адресное использование передового опыта коллег.

-

8. Предусмотрение возможности мобильной «надстройки» и «перестройки» (не как раньше, создавались «на века»).

-

9. Адаптация различных методов и механизмов из других областей, как предметных, так и функциональных.

-

10. Необходимость более значимой теоретической подготовки к процессу интеграции, разработка систем и методов, появление новых органов управления – с одной стороны. С другой – преобладание практики над теорией

-

11. Использование знаний всех участников интеграционного процесса с необходимостью разработки моделей и методов управления знаниями.

Далее мы кратко опишем предложенные нами альтернативные организационно-экономические формы или модели кооперации вузов с инновационными предприятиями, разработанные на основе существующих практических примеров путем модификации традиционных или предложения новых уникальных решений.

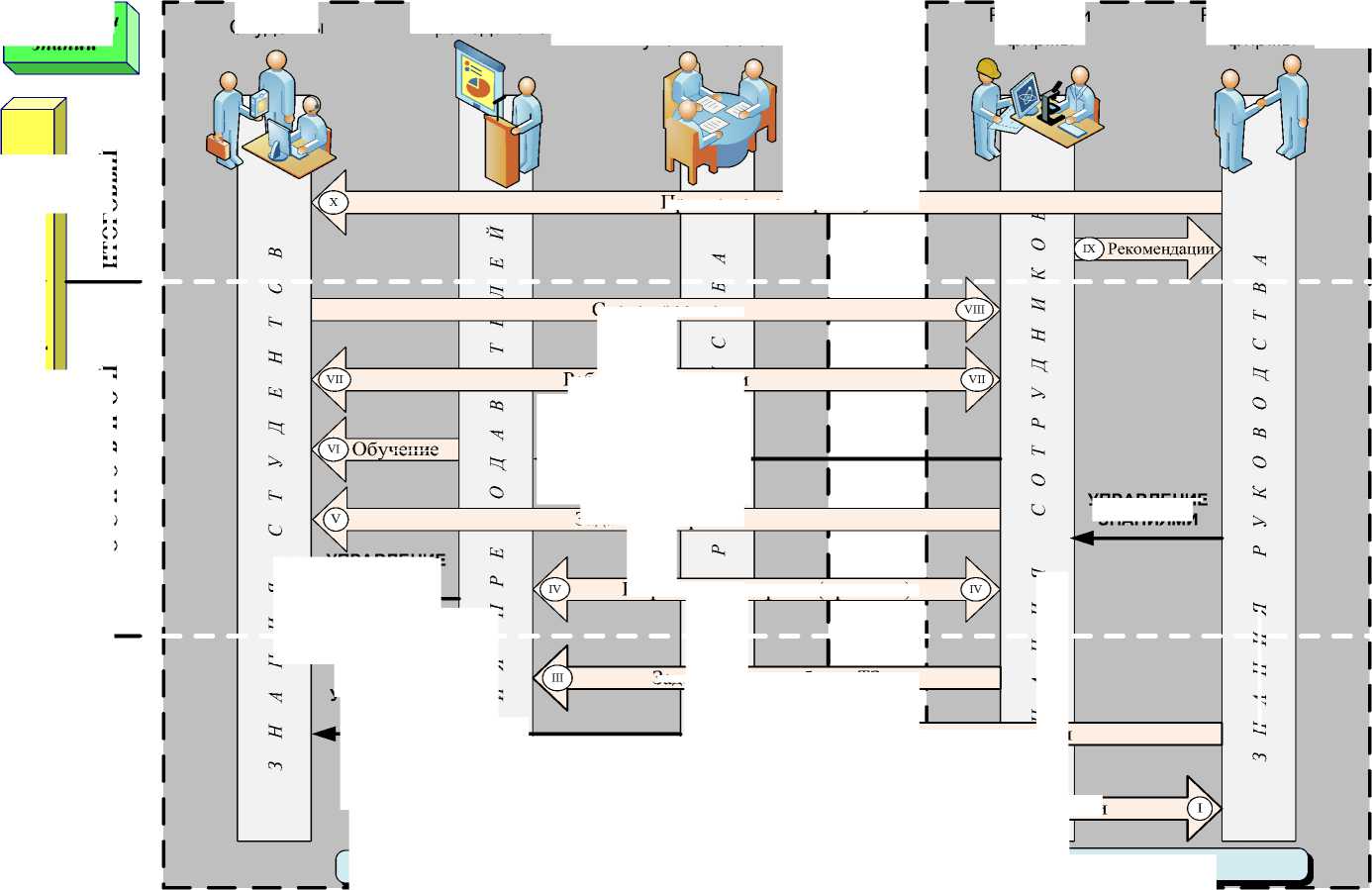

В качестве первой предложенной альтернативной модели рассмотрим проектную модель кооперации вузов и инновационных предприятий . В последнее время многие представители инновационных предприятий пробуют внедрить эту модель в том или ином виде или хотя бы использовать ее отдельные элементы. Одним из примеров компаний, где модификация этой модель применяется успешно, и сумела себя положительно зарекомендовать, является компания Parallels [2]. Специфика этой модели заключается в том, что студенты взаимодействуют с предприятием по конкретным проектам, выполнение которых происходит параллельно с обучением. Разработка технического задания (ТЗ) на проект происходит совместно преподавателями вуза и специалистами предприятия. Теоретические знания, необходимые для выполнения проекта, студенты получают от преподавателей, а спецификой практического выполнения проекта руководят представители предприятия. При успешном выполнении проекта студентам предоставляется возможность по окончании вуза продолжить работать на предприятии уже в качестве специалиста. Также отличительной особенностью модели является использование знаний и управление знаниями всех категорий участников процесса интеграции. Схема разработанной проектной модели кооперации вузов и инновационных предприятий показана на рис. 1.

Студенты

Преподаватели

Работники фирмы

Деканат, ректорат ученый Совет

Источники знаний

Руководство фирмы

Ц И К Л Ы п р о ц е с с а и н т е г р а ц и и

’Я чение

3=

5;

=4

=s

Постановка задачи

^

Ф И Р М А

В У З

УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ is

Рис. 1. Схема проектной модели кооперации вузов и инновационных предприятий (разработано автором)

И О u p

Я

’Я о я й

о я о о

я Л

4 И H я M о H о

о я

^

5;

Приглашение на работу

Сдача проекта

Работа над

|

УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ |

cq |

Задание на проект

УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ

УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ

УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ

"Экономика и социум" №1(10) 2014

Разработка программ (проектов)

Задание на разработку ТЗ

______________I___________________________________________

Договор о взаимодействии

Следующую разработанную нами организационно-экономическую форму или модель мы назвали и нновационно-циклической или инновационно–процессной (полноцикловой) моделью кооперации между вузами и инновационными предприятиями. Модель называется так, поскольку будущий специалист во время учебы проходит все стадии инновационного цикла: участвует в маркетинговых исследованиях, занимается НИР, помогает в изготовление опытных образцов, получает представление об управлении интеллектуальной собственностью, участвует в процессе коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, параллельно получая знания и опыт в области инновационного менеджмента. При этом используются технологические, материальные и интеллектуальные ресурсы предприятия, которое, в свою очередь, также развивает свою инновационную активность в тесной интеграции с вузами. Эта модель является очень перспективной для тандема «вуз-предприятие», но реализована она может быть только в вузе с сильно развитой инновационной деятельностью в тандеме и предприятием с высокой мотивацией к инновационной кооперации. Другими словами, эта модель основана на интеллектуальной деятельности инновационной составляющей вуза и базируется на идее осуществления полного цикла инновационной деятельности от разработки идеи до производства опытного образца и его коммерциализации на базе вуза при использовании ресурсов предприятия.

Особенностью модели является то, что присутствует понятие ресурсов (чьи они). Цель – развитие инновационной деятельности вуза и предприятия и развитие инновационной активности предприятия в интегрированном инновационном пространстве экономики знаний.

Так, если начальные этапы инновационного цикла, а именно, фундаментальные исследования, прикладные и поисковые исследования, НИОКР традиционно выполнялись вузовским сообществом или совместными усилиями вузов и предприятий и с использованием ресурсов вузов, то такие завершающие стадии, как изготовление опытного образца, опытной партии и массовое производство обычно выполняются на предприятии. Суть действия модели заключается в том, что независимо от того, чьи ресурсы и где территориально выполняются процессы, студенты и ППС являются участниками всех стадий инновационного цикла, параллельно получая и улучшая свои теоретические знания и практические навыки в области инновационного менеджмента.

И здесь очень плодотворно можно использовать весь потенциал Целевой интенсивной инновационной подготовки специалистов (ЦИИПС) [3] в обеспечении инновационной деятельности вуза для развития методов управления знаниями. В процессе обучения студентов на базе ЦИИПС будет создан симулятор реального инновационного цикла - от генерации идеи до создания опытного образца и коммерциализации объектов ИС. И реализаторами этого инновационного цикла будут студенты под руководством преподавателей и с участием потенциала реального производства (сотрудников, ресурсов, производственных площадей, оборудования и пр.) в процессе обучения в рамках ЦИИПС, которые и будут управлять потоками распределения знаний.

По нашему мнению, предложенная модель является наиболее перспективной и ее разработка может быть темой отдельного научного исследования и практического применения.

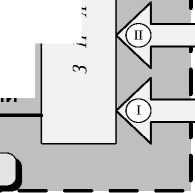

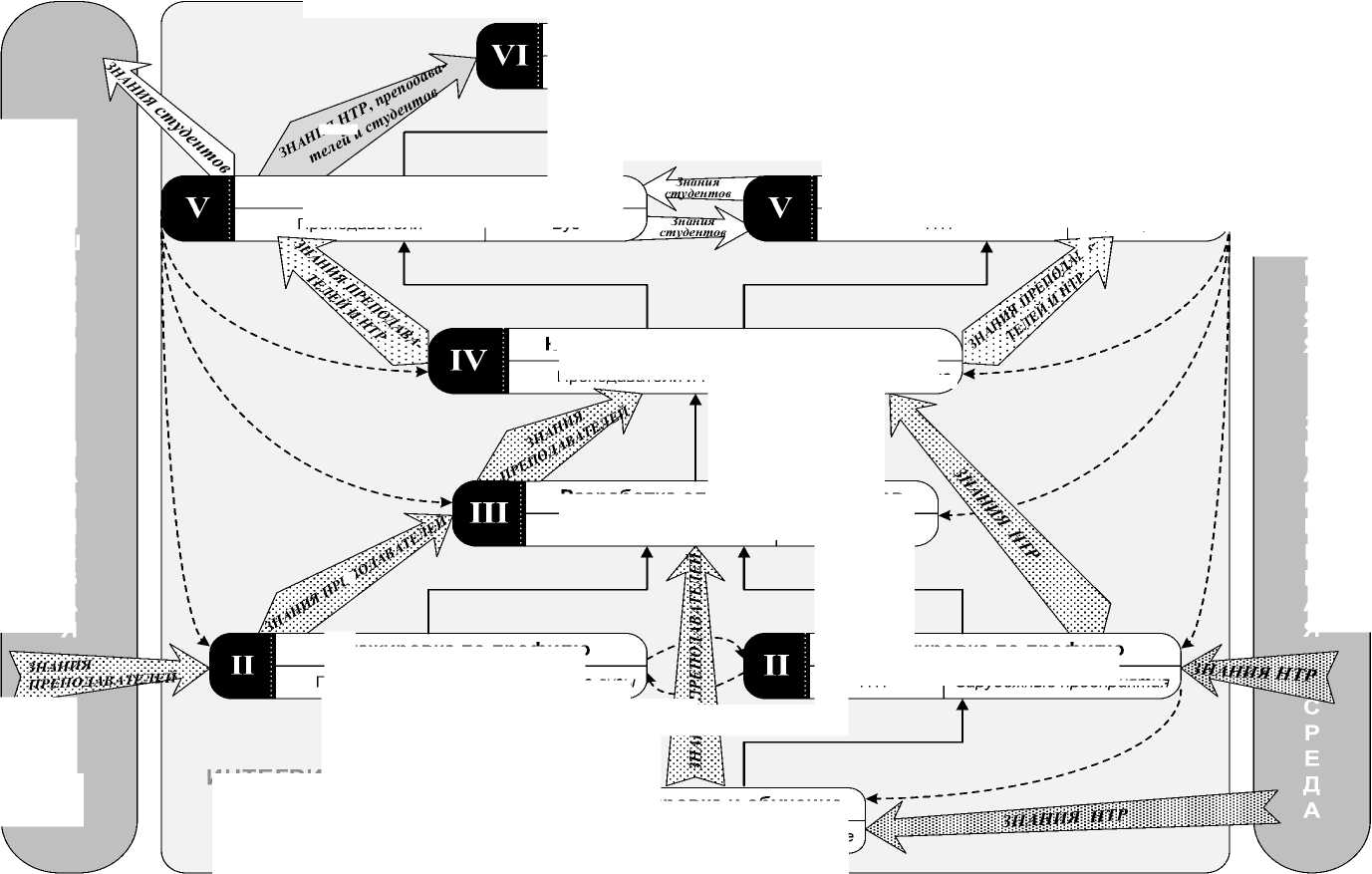

Следующую предложенную организационно-экономическую форму или модель мы назвали инверсно-опережающая модель кооперации вузов и инновационных предприятий (инно-модерн) . У предложенной модели две основных отличительных особенности, которые и определили ее название. Во-первых, первичное обучение происходит не в вузе, а на предприятии, и обучаемыми являются не студенты, а преподаватели, а в качестве «учителей» выступают специалисты предприятия, которые «вводят» вузовских преподавателей в курс дела. Во-вторых, конечной целью совместной образовательно-обучающей деятельности является разработка опережающих курсов, направленная на те инновационные достижения научно-технического прогресса (НТП), которые еще не получили широкого распространение в нашей стране. Для этого вузовские преподаватели проходят стажировку в передовых зарубежных университетах, а работники предприятия - в передовых зарубежных компаниях по профилю работы предприятия. После этого этапа, обогащенные знаниями, представители вуза и предприятия встречаются вновь и разрабатывают курсы, направленные на опережающую подготовку студентов. И на выходе вуза мы получаем специалиста, обладающего опережающими знаниями и готового к инновациям на предприятии и желанием вывести его на мировой уровень.

Другими словами, понятие инверсности присутствует в названии модели, так как, в отличие от классической модели, когда вузовские преподаватели подготавливают кадры для последующей работы на предприятии, здесь, наоборот, в начальных стадиях специалисты предприятия учат преподавателей, как им преподавать и что с прицелом на инновационное развитие предприятия.

Особенности модели следующие:

-

1. Сначала – обучение (стажировка) вузовских преподавателей на предприятии, т. е. преподаватели «отходят» от своей обычной роли и превращаются в обучаемых (обоснование термина «инверсная» в названии модели). Затем, после разработки и корректировки опережающих курсов – переход к модификации классической модели.

-

2. Ориентация на опережающее, инновационное развитие - для этого стажировки в передовых иностранных вузах и на передовых иностранных предприятиях (обоснование термина «опережающая» в названии модели).

-

2. Наличие обратных связей (корректировка в процессе, его цикличность).

-

3. Помимо знаниевого компонента каждой группы субъектов (знания НТР, знания преподавателей, знания студентов) присутствуют совместные знания различных групп участников процесса и их обмен: знания НТР и преподавателей; знания НТР, преподавателей и студентов.

Инверсно-опережающая модель интеграции показана на рис. 2. Каждый этап представлен прямоугольником, в котором, помимо номера этапа отображается сам процесс (верхняя часть), субъекты процесса (левая часть) и место выполнения процесса (правая часть). Сплошными тонкими стрелками указаны прямые переходы от этапа к этапу, пунктирными тонкими - обратные. Объемными стрелками указано воздействие различных субъектов знаний.

Проведение практики студентов

Трудоустройство студентов

Предприятие

Руководство

Вуз

НТР

Предприятие

ж

в

Стажировка по профилю

Зарубежные вузы

Преподаватели

I

Стажировка и обучение

Предприятие

Преподаватели

Рис. 2. Схема инверсно-опережающей модели кооперации вузов и инновационных предприятий ( разработано

В Н Е Ш Н Н Я Я

З Н А Н И

Е В А Я

С Р Е Д А

Чтение лекций студентам

Преподаватели

Корректировка опережающих курсов

Преподаватели и НТР

Вуз и предприятие

Разработка опережающих курсов

Преподаватели

Вуз

Стажировка по профилю

НТР

Зарубежные предприятия

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЗНАНИЕВАЯ СРЕДА

"Экономика и социум" №1(10) 2014

автором )

В Н Е Ш Н Н Я Я

З Н А Н И

Е В А Я

Следующая предлагаемая организационно-экономическая форма получила название послевузовской модели кооперации вузов и инновационных предприятий. Она может быть использована при подготовке и переподготовке опережающих кадров.

Является развернутым и дополненным вариантом схем повышения квалификации, подготовки и переподготовки и кадров. Несмотря на широкое распространение, наличие наработанных схем и традиций, подходы к интеграции по данной модели нуждаются в существенных изменениях. Необходимо, во-первых, ориентироваться на опережающую подготовку и переподготовку кадров и повышение квалификации, и, во-вторых, вовлекать в схемы взаимодействия, помимо основных партнеров (вуз и предприятие), другие ресурсы: региональные центры повышения квалификации, специализированные центры, компоненты инновационной инфраструктуры и пр. [4].

Следующая организационно-экономическая форма или модель кооперации вузов и инновационных предприятий, названная нами триольной моделью , была предложена на базе оригинальной практической разработки [5]. В данном случае в процессе интеграции участвовали два вуза – столичный и периферийный и одно предприятие.

Предложенная нами модель сможет быть реализована по нескольким схемам. Один из подходов заключается в том, что целевая подготовка студентов ведется в одном из вузов, чаще всего в региональном. В другом вузе (столичном) осуществляется разработка специализированных учебных программ, а также обучение и стажировка сотрудников компании и студентов регионального вуза. Вариант интересен тем, что является попыткой перехода от дипольного модели сотрудничества к сетевой.

И последняя предложенная организационно-экономическая форма или модель также появилась благодаря оригинальной практической реализации [5]. Ее назвали командной моделью кооперации вузов и инновационных предприятий.

Эта модель похожа на проектную. Но здесь для работы над проектом собирается команда студентов с разных факультетов и разных специальностей (например, программисты, менеджеры и пр.). И в течение работы над проектом происходит симуляция (моделирование) реального производственного процесса, где участвуют специалисты различных профилей.

Другими словами, модель можно считать расширением проектной модели интеграции, а можно рассматривать как самостоятельную. Специфика заключается в том, что для реализации проектов компании в вузах формируются группы из студентов нескольких специальностей. К концу обучения при таком подходе образуются слаженные проектные команды специалистов, готовые к работе по реальным задачам предприятия.

В табл. 1 приведена сравнительная характеристика предложенных организационно-экономических форм или моделей. Чертой, объединяющей все синтезированные модели, является функционирование их в интегрированном инновационном пространстве экономики знаний.

На практике эти модели смогут быть использованы как в отдельности, так и в различном сочетании смогут использоваться комбинации этих моделей.

Все модели являются дипольными [6]. Но необходимо стремиться (и это является перспективным направлением развития) к межсетевой модели, где взаимодействует несколько вузов и несколько предприятий. Дипольные модели являются идеалистическими. На самом деле, сейчас ситуация в кооперации между вузами и инновационными предприятиями такова, что намечается стремление к сетевому взаимодействию, хотя и проблем при этом возникает гораздо больше.

Сетевые модели могут быть рассмотрены, например, в следующих комбинациях:

-

– один вуз поддерживает связи с несколькими предприятиями;

-

– одно предприятие поддерживает связи с несколькими вузами;

-

– круговой (циклический) вариант; вуз-вуз-предриятие;

-

– смешанный вариант.

Использование предложенных моделей кооперации вузов и инновационных предприятий под управлением знаний по-отдельности и их комбинаций в разработке сетевых моделей, по нашему мнению, является перспективным научно-исследовательским и практическим направлением развития в инновационной экономике.

Таблица 1 . Сравнительная характеристика разработанных моделей

|

№ |

Название модели |

Прим ер прото типа |

На что ориентир ована (стержень , доминант а) |

Особенност и, преимущест ва |

Для каких типов вузов подходи |

Для каких типов предприятий подходит |

Распростр аненность сейчас |

Распрост раненнос ть планируе мая |

Открытость модели (возможнос ть надстройки ) |

Направлен ность обмена знаниями |

|

1 |

Классическ ая |

ЭлеС и |

Практика на предприя тии |

Появилась давно, стабильная, распростран ена |

всех |

всех |

Много |

Const |

-+ |

Внутренни е + внешние двусторонн ие |

|

2 |

Проектная |

Поля рис |

Проект |

Появились знания руководства вуза и предприятия |

всех |

В основном, связанных с узконаправленной проектной деятельностью |

Не очень |

Высокая |

+ |

Внутренни е + внешние двусторонн ие |

|

3 |

Инновацио нно-циклическа я |

- |

Инноваци онный цикл |

Прогрессивн ая и многообеща ющая |

С развитой инновационно й деятельность ю и тесными связями с предприятием |

С развитой инновационной деятельностью и тесными связями с вузом |

Единичн ые случаи |

Желаний больше чем возможно стей |

- |

Внутренни е + внешние двусторонн ие |

|

4 |

Инверсно-опережаю щая |

- |

Опережа ющее обучение |

Прогрессивн ая, многообеща ющая, «вытягиваю щая» на мировой |

Высокий интеллектуал ьный потенциал, прогрессивно е руководство |

Высокий интеллектуальный потенциал, прогрессивное руководство |

Не распростр анена |

Чем больше будет – тем скорее мы достигне |

+ |

Внутренни е + внешние многосторо нние |

|

уровень |

м мирового уровня |

|||||||||

|

5 |

Послевузов ская |

есть |

Непрерыв ное обучение |

Развернутый и дополненны й вариант существующ их |

Реализованы программы послевузовск ого образования |

Желание и потребность к повышению квалификации сотрудников |

Сильная – в различны х формах |

И дальше будет развивать ся |

+ |

Внутренни е + внешние многосторо нние |

|

6 |

Триольная |

ОАО «Авто ваз» |

Нескольк о участнико в |

Частный случай сетевой модели |

Есть родственные специальност и |

Высокий интеллектуальный потенциал, прогрессивное руководство и пр. |

Единичн ые случаи |

Не очень |

- |

Внутренни е + внешние трехсторон ние |

|

7 |

Командная |

ОАО ИСС им. Реше това |

Группа студентов разных специаль ностей |

Вариация проектной модели |

Большие вузы, университеты , НИУ |

Реализующие полный цикл производства |

Единичн ые случаи |

Не очень |

+- |

Внутренни е многосторо нние + внешние |

Источник: составлено автором

"Экономика и социум" №1(10) 2014

"Экономика и социум" №1(10) 2014