Разработка прогностической модели язвенной болезни двенадцатиперстной кишки с применением компьютерного анализа данных

Автор: Замышляев П.С., Морозкина А.А., Трохина И.Е., Федин А.А., Ямашкина В.В.

Журнал: Огарёв-online @ogarev-online

Статья в выпуске: 7 т.12, 2024 года.

Бесплатный доступ

Среди заболеваний органов пищеварения язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки продолжает оставаться одной из наиболее частых причин обращаемости людей за медицинской помощью. Проблема прогноза возможности возникновения и особенностей течения заболевания всегда была и остается важнейшим разделом в деятельности врачей и предметом интенсивной активности ученых в поиске решения задачи. В статье представили этапность и результат разработки прогностической модели язвенной болезни двенадцатиперстной кишки с применением компьютерного анализа данных.

Искусственный интеллект, прогноз заболевания, язвенная болезнь

Короткий адрес: https://sciup.org/147250579

IDR: 147250579 | УДК: 616.342-002:004.891.2

Текст научной статьи Разработка прогностической модели язвенной болезни двенадцатиперстной кишки с применением компьютерного анализа данных

Много остается неясного в различных механизмах рецидивов и увеличения риска и частоты осложнений заболевания после, казалось бы, успешной терапии. Кроме того, если говорить о впервые выявленных случаях ЯБ, то прогноз их течения является наиболее актуальным на данном этапе [5]. Исходя из этого, существует большая необходимость модернизации и более полного и активного использования различных компьютерных диагностических технологий, которые необходимо направить на прогнозирование течения ЯБ [6].

Известно, что ранее уже разрабатывались специализированные информационные комплексы, которые позволяют оценить факторы риска с использованием традиционных биостатистических методов, но в полной мере решить проблему разработки персонализированной профилактической стратегии они не могут в силу свойственных им фундаментальных математических ограничений. В то же время ИС продемонстрировали большие возможности в анализе сложных данных [7], однако их потенциал в рассматриваемой области медицины только предстоит изучить.

Цель работы: разработать прогностическую модель язвенной болезни двенадцатиперстной кишки с применением компьютерного анализа данных.

Материалы и методы. Анализировали данные пациентов с язвенной болезнью и данные здоровых лиц, собранных ранее в рамках диссертационного исследования канд. мед. наук И. Е. Трохиной.

Диагноз определялся экспертно на основании анамнестических, клинических данных, результатов лабораторных и инструментальных методов исследования – эзофагогастродуоденоскопии (ЭФГДС), исследования на инфицированность Нelicobacter pylori. ЭФГДС проводили на основе общепринятой методики эндоскопами Olimpus, Exera (CIF160) в утренние часы, натощак. Анализировались данные лабораторных методов исследования (общего и биохимического анализов крови) при поступлении, на 7-е, 14-е, 30-е сутки течения заболевания. Кровь для исследования брали при первичном обращении до начала лечения и в течение времени при проведении терапии при получении информированного добровольного согласия обследуемых лиц. Использовались данные 27 здорового добровольца (группа 1), 28 больных с ЯБ ДПК (группа 2) и 28 больных с ЯБ ДПК, страдающих хронической ишемией головного мозга (группа 3).

Собранные обезличенные данные анализировались в среде JupyterLab с установленным ядром-интерпретатором языка Python версии 3.8 на компьютере (рабочей станции) с операционной системой Linux Ubuntu 22.04.3 LTS, применялись стандартные библиотеки для анализа данных.

Проводили сначала анализ объединенных данных групп 1 и 2 (то есть, здоровых лиц и больных ЯБ без хронической ишемии мозга), а затем объединенных данных групп 2 и 3 (то есть, только по отношению к данных больных ЯБ, но опционально дополнительно страдающих хронической ишемией головного мозга).

Результаты. Для построения прогностической модели данные были полуавтоматически (для исключения ошибок ручного редактирования) предобработаны: были удалены столбцы, по которым данные были однородны по двум группам (например, столбец с результатами теста на Helicobacter pylori , который у всех пациентов в выборке был положительный), проводился контроль пропусков значений (пропущенных значений не было выявлено). Собственно, исследовательский анализ данных после предобработки включал проверку характера данных, корреляционный анализ и применение метода главных компонент.

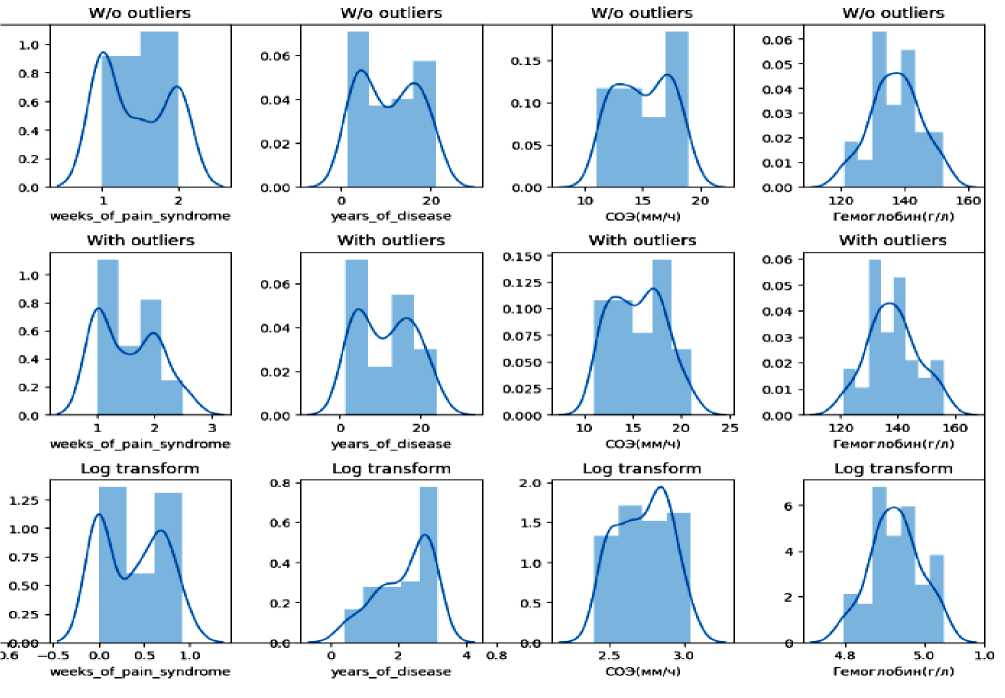

Проверка характера данных заключалась в оценке характера распределения записанных показателей исследуемых лиц и вычислении классических статистических показателей: среднего значения – mean, стандартного отклонения – std, минимального и максимального значений – min и max, значений, соответствующих 25, 50, 75 перцентилю распределения – 25‰, 50‰, 75‰ (рис. 1).

Интересная находка была обнаружена при визуализации данных и заключалась в том, что пациенты на основании двухпиковости распределения размеров язвы при поступлении и распределения интенсивности уменьшения язвы к окончанию второй недели лечения могут быть четко разделены на непересекающиеся фенотипы по следующим критериям: с язвой на момент поступления до 10 мм и более 10 мм, а также с уменьшением размеров язвы на 14 сутки лечения до 1 мм включительно и более 1 мм.

|

ЛФХ |

Сфингомиелин |

Фосфатидилхолин |

Фосфатидилсерин |

Фосфатидилинозит |

|

|

count |

65.00000 |

65.CCCCCC |

65.000000 |

65.000000 |

65.000000 |

|

mean |

1.12000 |

24.800769 |

47.762769 |

8.191385 |

0.734462 |

|

std |

0.01723 |

0.605218 |

0.673699 |

0.150830 |

0.022983 |

|

min |

1.09000 |

23.810000 |

46.060000 |

7.480000 |

0.640000 |

|

25 Mo |

1.11000 |

24.660000 |

47.3 20000 |

8.120000 |

0.730000 |

|

50 Mo |

1.12000 |

24.750000 |

48.030000 |

8.140000 |

0.740000 |

|

75 Mo |

1.13000 |

24.800000 |

48.300000 |

8.260000 |

0.740000 |

|

max |

1.20000 |

27.800000 |

48.800000 |

8.610000 |

0.770000 |

Рис. 1. Пример таблицы, полученной при проверке характера данных.

Далее представлены примеры визуализации распределений данных (рис. 2).

Рис. 2. Примеры гистограмм проверки характера данных.

Примечания: в столбцы сверху вниз распределены по 3 гистограммы (1-я – распределение без выбросов; 2-я – данные без обработки; 3-я – данные с лог-трансформацией), по оси ординат – частота встречаемости конкретного значения (ось абсцисс).

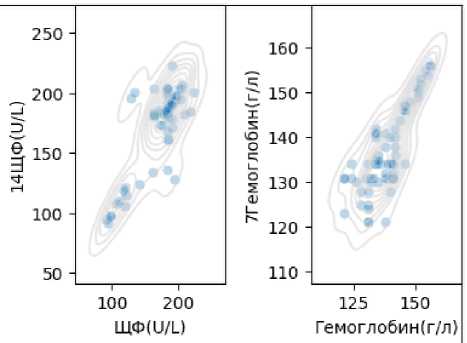

Следующим шагом исследовательского анализа данных стало проведение корреляционного анализа данных пациентов. Были удалены данные по показателям, коррелирующим с большим числом других показателей (в этом исследовании убирали показатели, имеющие более 3 коррелирующих с ними). Далее приведем примеры таких корреляций в визуальном представлении (рис. 3).

Рис. 3. Примеры визуального представления корреляции между исследованными признаками.

После чистки корреляций, обнаруженных с помощью стандартизации значений факторов и собственно поиска корреляций стандартными методами, проводили анализ с применением метода главных компонент. С помощью этого метода было выяснено, что практически всю вариабельность данных пациентов с ЯБ из выборки нашего исследования возможно соотнести с вариабельностью следующих признаков: длительностью анамнеза курения, а также различиями в показателях роста, массы тела, показателях анализов крови: гемоглобин, билирубин, щелочной фосфатазы (ЩФ) и диацилглицерола (ДАГ).

Заключение. Согласно нашим исследованиям, именно такие признаки как длительность анамнеза курения, рост, масса тела, гемоглобин, билирубин, ЩФ, ДАГ – вероятно, наиболее целесообразно использовать на следующих этапах исследований для построения прогностических моделей машинного обучения (искусственного интеллекта), нацеленных на формирование скрининговых заключений относительно ЯБ ДПК, а также построения моделей для выделения фенотипов пациентов.

Список литературы Разработка прогностической модели язвенной болезни двенадцатиперстной кишки с применением компьютерного анализа данных

- Лазаренко В.А., Антонов А.Е., Markapuram V.K., Awad K. Опыт нейросетевой диагностики и прогнозирования язвенной болезни по результатам анализа факторов риска // Бюллетень сибирской медицины. - 2018. - № 17 (3). - С. 88-95. EDN: YLEPPN

- Кобринский Б.А. Искусственный интеллект и медицина: Возможности и перспективы систем, основанных на знаниях // Новости искусственного интеллекта. - 2019. - № 4. - С. 44-51.

- Кобринский Б.А., Хавкин А.И., Волынец Г.В. Перспективы применения систем искусственного интеллекта в гастроэнтерологии // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. - 2020. - № 179 (7). - С. 109-117. EDN: XBURPU

- Миненок В.А. Использование искусственного интеллекта в медицине // М.: Сборник тезисов конференции CBAI "Вычислительная биология и искусственный интеллект для персонализированной медицины". - С. 75-76.

- Маев И.В., Андреев Д.Н., Самсонов А.А., Черёмушкина А.С. Язвенная болезнь: современное состояние проблемы // Медицинский совет. - 2022. - № 16 (6). - С. 100-108. EDN: EDVQJU

- Blaser M.J., Atherton J.C. Helicobacter pylori persistence: biology and disease //j. Clin. Invest. - 2020. - Vol. 113, no. 3. - P. 321-333.

- Грибова В.В., Петряева М.В., Шалфеева Е.А. Облачный сервис поддержки принятия диагностических решений в гастроэнтерологии // Врач и информационные технологии. - 2019. - № 3. - С. 65-71. EDN: JJGMKZ