Разработка системы исследования алгоритмов балансировки имитационным методом

Автор: Зекцер И.д

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Технологии компьютерных систем и сетей

Статья в выпуске: 4 т.8, 2010 года.

Бесплатный доступ

Разработан механизм исследования алгоритмов балансировки имитационным методом. На основе данного механизма разработана система. Выполнена проверка работоспособности системы путем проведения экспериментов по выявлению наилучшей стратегии балансировки для модели CHAIN.

Распределенная система, исследование, алгоритм балансировки, моделирование, статическая балансировка, динамическая балансировка

Короткий адрес: https://sciup.org/140191429

IDR: 140191429 | УДК: 519.687.1

Текст научной статьи Разработка системы исследования алгоритмов балансировки имитационным методом

В настоящее время для решения все большего числа научных задач вычислительных ресурсов одной рабочей станции становится недостаточно. Поэтому разрабатываются системы, среды и модели программирования для организации вычислительной системы, развернутой на нескольких рабочих станциях, соединенных высокоскоростной сетью [1].

В организованных таким образом распределенных системах возникают проблемы эффективного использования ресурсов вычислительных узлов сети:

-

- может измениться вычислительная среда, где происходит выполнение приложения, какой-либо вычислительный узел может выйти из строя;

-

- вычислительный узел, на котором выполняется распределенное приложение, занят другими вычислениями, и их доля со временем может возрасти.

В связи с этим необходимо использовать балансировку нагрузки, то есть обеспечение равномерной нагрузки вычислительных узлов. Балансировка реализуется путем переноса части вычислений с наиболее нагруженных вычислительных узлов на менее нагруженные узлы. Цель балансировки загрузки может быть сформулирована следующим образом: исходя из набора задач, включающих вычисления и передачу данных, и сети компьютеров определенной топологии, необходимо найти такое распределение задач по компьютерам, которое обеспечивает примерно равную вычислительную нагрузку компьютеров и минимальные затраты на передачу данных между ними.

Различают статическую и динамическую балансировки. Статическая балансировка выполняется до начала выполнения распределенного приложения. Однако предварительное размещение логических процессов по процессорам (компьютерам) не дает эффекта в случае увеличения нагрузки на вычислительные узлы в процессе исполнения распределенного вычисления. Следовательно, необходима динамическая балансировка, предусматривающая перераспределение вычислительной нагрузки на узлы во время выполнения приложения.

Управление ресурсами и балансировка нагрузки являются ключевыми проблемами эффективного использования ресурсов. Существует множество стратегий и алгоритмов балансировки нагрузки. Встает вопрос о необходимости анализа алгоритмов балансировки для конкретной топологии и интенсивности нагрузки сети для выбора наиболее эффективного алгоритма при определенных условиях.

При исследовании эффективности алгоритмов балансировки встает ряд проблем:

-

- натурные эксперименты имеют высокую стоимость,

-

- подсистема измерения оказывает влияние на ход вычислительного процесса,

-

- системы общего назначения не подходят по ряду критериев.

Поэтому возникает потребность в создании специализированной системы для имитации процесса балансировки загрузки, которая, кроме того, позволит упростить процесс исследования путем автоматизации имитационных экспериментов с алгоритмами динамической балансировки нагрузки.

Задача подобной системы – предоставить инструментальные средства моделирования и анализа процесса балансировки нагрузки для различных сетевых топологий, которые могут быть использованы для анализа стратегий балансировки нагрузки в вычислительной сети.

Метод исследования

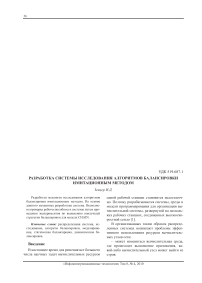

В качестве основной модели распределенных вычислений выбрана цепь из асинхронно взаимодейст- вующих процессов, реализованная в программном комплексе GraphPlus. В данной модели процессы, входящие в сеть, взаимодействуют за счет обмена сообщениями. Основа модели – библиотека времени исполнения, являющаяся каркасом для написания распределенных приложений. В данном каркасе ал- горитм управления вычислительным процессом отде- лен от прикладного кода задачи, то есть используется инвертированный поток управления. С точки зрения прикладного программиста программа представляет собой взаимодействие процессов, выполняющих вычисления, описанные прикладным кодом и некоторым управляющим алгоритмом. Детали реализации управляющего алгоритма скрыты от программиста. В более детальном рассмотрении модели распределенных вычислений процессы, выполняющие вычисления, являются резидентами некоторых объектов библиотеки времени исполнения – комнат, являющихся вычислительными узлами. Таким образом, использу- ется модель процессов, причем количество процессов много больше количества узлов. Передача сообщений между резидентами осуществляется через очередь сообщений комнат. Управление комнат осуществляет API операционной системы с помощью системных потоков управления [2].

В связи с тем, что программа определяется моделью GraphPlus, т.е. прикладной код и данные отделены от алгоритма управления вычислительным процессом, используется модель процессов, а также «справедливая в слабом смысле» стратегия планирования, можно внедрить код имитационной подсистемы в готовую систему времени исполнения GraphPlus [3].

Рис. 1. Концептуальная модель системы. Реальное исполнение

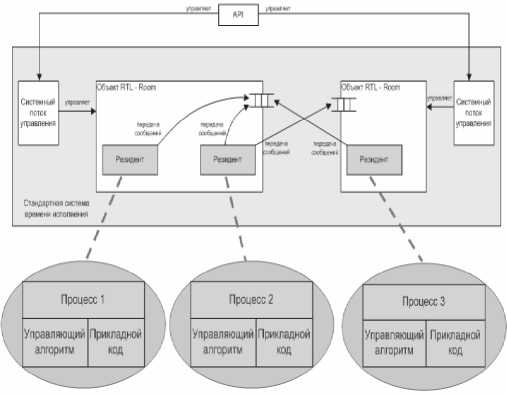

Объекты библиотеки времени исполнения (комнаты, резиденты) могут быть задействованы в имитационном моделировании без внесения изменений в их реализацию. Стандартная система времени исполнения может быть заменена системой имитационного моделирования, состоящей из монитора моделирования, управляющего объектами RTL через модели системных потоков управления; подсистемы балансировки; подсистемы отображения результатов, хранения и настройки параметров экспериментов, важной частью которой является подсистема сбора статистики. Принцип произведения замены стандартной системы времени исполнения на систему имитационного моделирования изображен на рис. 1 и рис. 2.

Рис. 2. Концептуальная модель системы. Имитаци- онное исполнение

В ходе имитационного эксперимента при добавлении сообщения в очередь комнаты возникает событие разбалансировки, активизирующее подсистему балансировки, которая анализирует нагрузку на узлы – комнаты и в случае необходимости производит перемещение резидентов – задач между узлами. Нагрузка на узел характеризуется длиной очереди сообщений. При возникновении события происходит сбор статистики о нагрузке на узлы, которая в дальнейшем используется для построения графиков, вычисления эффективности алгоритма, вычисления характеристик узлов: средней нагрузки (длины очереди сообщений), среднего квадратичного отклонения нагрузки каждого узла.

Для сравнения различных алгоритмов балансировки был введен критерий эффективности. Эффективность алгоритма балансировки – это процент времени, в течение которого система выполняла полезные вычисления. Эффективной нагрузкой вычислительной сети будем считать процент задействованных в данный момент в вычислениях узлов. Так как нагрузка вычислительного узла измеряется длиной очереди сообщений, узел является задействованным в вычислениях (не простаивающим), если очередь его сообщений не пуста. Эффективная нагрузка вычислительной сети является нормализованной по количеству узлов результата сложения эффективностей нагрузки каждого узла.

Таким образом, эффективность алгоритма ба- лансировки вычисляется по следующим формулам:

/обЩ(?)= — – эффективная загрузка вычисли тельной сети, где – мгновенное значение эффективности нагрузки i-го узла; n – число узлов сети;

1 т е = — \J ,- (/)й – эффективность алгоритма баланси-Г 0 0 Щ ровки нагрузки вычислительной сети; T – продолжи- тельность выполнения вычислений в модельном вре- мени.

Экспериментальное обоснование

Целью проводимых экспериментов была проверка работоспособности системы на примере двух алгоритмов балансировки при имитации метода с одномерной декомпозицией данных. Для достижения данной цели было проведено три вида экспериментов.

Проведение серии имитационных экспериментов. Рассмотрим работу системы на примере исследования эффективности статического и динамического алгоритмов балансировки – это доля задействованных в вычислениях узлов сети на время эксперимента. Соответственно, в случае одного узла эффективность алгоритма должна быть равна 1. В случае двух узлов при использовании любого алгоритма не менее 0,5. Для проверки этих предположений была проведена серия имитационных экспериментов для случая разбиения задачи на три резидента и исполнения на сети, состоящей из одного, двух, трех узлов. Распределять задачу, разбитую на три резидента, на четыре узла нецелесообразно, так как один узел будет простаивать, а эффективность алгоритма не может быть больше 0,75.

Для сравнения времени выполнения вычислений был проведен имитационный эксперимент для одного вычислительного узла без алгоритма балансировки.

Таблица 1. Результаты исследования алгоритма балансировки, n – число узлов

|

п |

Тип балансировки |

Время вычислений, С |

Эффективность |

|

1 |

- |

480,3 |

1 |

|

2 |

Без балансировки |

480,3 |

0,5 |

|

2 |

Статическая |

330,5 |

0,898966 |

|

2 |

Динамическая |

330,5 |

0,899234 |

|

3 |

Статическая |

300,2 |

0,599489 |

|

3 |

Динамическая |

300,2 |

0,599311 |

Результаты исследования, приведенные в таблице 1, подтверждают сделанные предположения, а также показывают, что эффективность динамической балансировки не хуже статической, а иногда даже лучше.

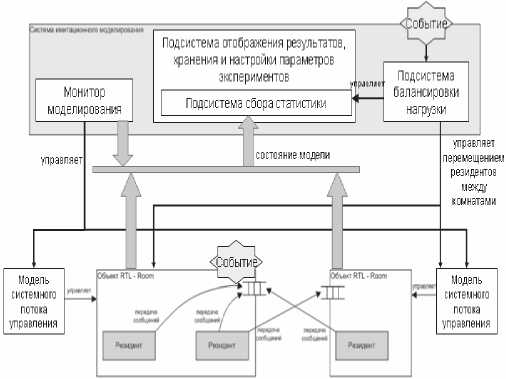

Оценка эффективности алгоритма динамической балансировки. Оценка эффективности алгоритма динамической балансировки была проведена с помощью серии имитационных экспериментов для случая разбиения задачи на 10 резидентов. Результаты приведены в таблице 2.

Таблица 2. Результаты исследования алгоритмов балансировки для случая разбиения на 10 резидентов

|

п |

Тип балансировки |

Время вычислений, С |

Эффективность |

|

2 |

Без балансировки |

1741 |

0,5 |

|

2 |

Статическая |

1025,8 |

0,962328 |

|

2 |

Динамическая |

873,9 |

0,997158 |

|

3 |

Статическая |

664,6 |

0,782973 |

|

3 |

Динамическая |

870,8 |

0,643395 |

|

4 |

Статическая |

547,7 |

0,7189551 |

|

4 |

Динамическая |

870,8 |

0,4825468 |

На рис. 3 представлена зависимость эффективности алгоритмов балансировки от типа балансировки для случая сети из двух узлов. Динамическая балансировка в данном случае более эффективна, однако при увеличении узлов наблюдается снижение эффективности динамической балансировки. Это объясняется тем, что в первые моменты времени все резиденты находятся на одном узле и лишь при добавлении сообщений в их очередь происходит перенос вычислений на остальные узлы сети. Этот процесс занимает не- которое время, за счет чего эффективность снижается.

Исследование эффективности алгоритмов балансировки

Рис. 3. Эффективность алгоритмов балансировки

Следовательно, необходим комбинированный алгоритм, осуществляющий балансировку перед началом эксперимента и производящий миграцию резидентов в его ходе.

Моделирование комбинированного алгоритма балансировки

Для моделирования случая комбинированного алгоритма балансировки выберем динамическую балансировку и проведем распределение резидентов по узлам сети вручную. Результаты приведены в таблице 3.

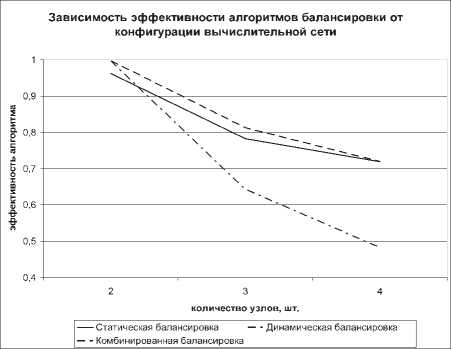

На рис. 4 представлены графики, показывающие зависимость эффективности алгоритмов балансировки от конфигурации вычислительной сети.

Таблица 3. Результаты исследования комбинированного алгоритма балансировки для случая разбиения на 10 резидентов

|

И |

Тип балансировки |

Время вычислений, С |

Эффективность |

|

2 |

Комбинированная |

873 |

0,9974454 |

|

3 |

Комбинированная |

688,1 |

0,8121242 |

|

4 |

Комбинированная |

542,8 |

0,7190263 |

Рис. 4. Эффективность алгоритмов балансировки

Таким образом, эффективность алгоритмов балансировки зависит от разбиения исходной последовательной задачи на подзадачи и соотношения количества вычислительных узлов и подзадач. Алгоритм статической балансировки оказался эффективнее алгоритма динамической балансировки при выбранных условиях экспериментов, что согласуется с известными данными об их функционировании и свидетельствует о работоспособности системы моделирования.

Сравнение различных алгоритмов балансировки. Для сравнения различных видов балансировки сведем результаты экспериментов с использованием статической, динамической и комбинированной балансировок в таблицу 4. Из данных таблицы 4 можно сделать вывод, что комбинированный вид балансировки является наиболее эффективным.

Таблица 4. Сравнение результатов различных видов балансировки, n – число узлов

|

и |

Тип балансировки |

Время вычислений, С |

Эффективность |

|

2 |

Без балансировки |

1741 |

0,5 |

|

2 |

Статическая |

1025,8 |

0,9623 |

|

2 |

Динамическая |

873,9 |

0,9972 |

|

2 |

Комбинированная |

873,7 |

0,9974 |

|

3 |

Статическая |

664,6 |

0,7829 |

|

3 |

Динамическая |

870,8 |

0,6434 |

|

3 |

Комбинированная |

688,1 |

0,8121 |

|

4 |

Статическая |

547,7 |

0,7180 |

|

4 |

Динамическая |

870,8 |

0,4825 |

|

4 |

Комбинированная |

542,8 |

0,7190 |

Заключение

Руководствуясь описанным выше методом имитационного моделирования, была разработана система автоматизации имитационных экспериментов с алгоритмами динамической балансировки нагрузки и произведено исследование работы алгоритмов балансировки на цепи из асинхронно работающих параллельных процессов. Проведенные эксперименты позволяют сделать следующие выводы.

-

1. Необходим комбинированный алгоритм, осуществляющий балансировку перед началом эксперимента и производящий миграцию резидентов в его ходе.

-

2. Эффективность алгоритмов балансировки зависит от разбиения исходной последовательной задачи на подзадачи и соотношения количества вычислительных узлов и подзадач.

-

3. Алгоритм статической балансировки эффективнее алгоритма динамической балансировки при выбранных условиях экспериментов, что согласуется с известными данными об их функционировании и свидетельствует о работоспособности системы моделирования.

В итоге можно сделать заключение о работоспособности и пригодности предложенной системы имитационного моделирования алгоритмов балансировки.

Список литературы Разработка системы исследования алгоритмов балансировки имитационным методом

- Востокин С.В. Применение метода парного взаимодействия объектов для построения сред разработки распределенных приложений//Вестник СамГТУ. №38, 2005. -С. 26-28.

- Востокин С.В. Графическая объектная модель параллельных процессов и ее применение в программных комплексах численного моделирования//Дисс. д.т.н. Самара, 2007. -307 с.

- Эндрюс Г.Р. Основы многопоточного, параллельного и распределенного программирования. Пер. с англ. М.: ИД «Вильямс», 2003. -512 с.