Разработка спектрального метода анализа P-зубца электрокардиограммы для построения портативного анализатора аритмий сердца

Автор: Хомяков Антон Вадимович, Щербаков Геннадий Иванович

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Новые информационные технологии

Статья в выпуске: 4 т.9, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены особенности построения современных приборов анализаторов аритмий. Предлагается использовать спектральный анализ P-зубца электрокардиограммы для расширения списка диагностируемых аритмий сердца. Описана методика проведенного исследования для определения порогов принятия решения для различения групп сигналов c нормальной и нарушенной проводимостью электрического импульса. Приводятся найденные значения порогов.

Автоматический анализ электрокардиограммы, экг, портативный анализатор аритмий, спектральный анализ, roc-кривая

Короткий адрес: https://sciup.org/140191512

IDR: 140191512 | УДК: 615.471

Текст научной статьи Разработка спектрального метода анализа P-зубца электрокардиограммы для построения портативного анализатора аритмий сердца

В России, как и в других индустриально развитых странах, хронические неинфекционные заболевания являются основными причинами смерти населения. Сердечно-сосудистые заболевания – основная причина инвалидности и преждевременной смерти жителей экономически развитых стран. Доля этих заболеваний в структуре смертности достигает 8-10%, поэтому актуальной является задача своевременной диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Один из путей ее решения – создание автоматизированных диагностических комплексов и систем.

Развитие радиотехнических и телекоммуникационных систем позволяет создавать универсальные, портативные, недорогие медико-диагностические комплексы. Включая в них блоки беспроводной передачи данных или интерфейсы сопряжения с мобильными приемопередающими устройствами, можно спроектировать сеть удаленного наблюдения за пациентами как в масштабах здания клиники, так и в городских масштабах с привлечением машин скорой медицинской помощи.

Портативный анализатор аритмий

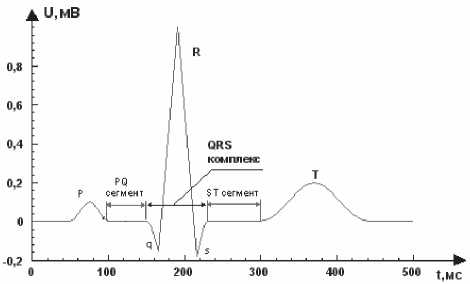

Важным аспектом в решении задачи создания автоматизированных медико-диагностических систем является разработка алгоритмов анализа аритмий сердца, так как аритмии не только явля- ются маркерами более серьезных сердечных заболеваний, но и сами могут носить жизнеугрожающий характер. Диагностику аритмий проводят с помощью анализа электрокардиосигнала (ЭКС). ЭКС – запись проекции пространственного вектора ЭДС сердца на оси электрокардиографических отведений (см. рис.1).

Рис.1. Вид типичного кардиоцикла в норме

К существенному недостатку большинства современных портативных приборов следует отнести ограниченный набор параметров, который используется для анализа аритмий. Чаще всего это текущая длительность интервала между соседними R-пиками и ее соотношение со средним значением за некоторый период, а также параметры QRS-комплекса. Медицинская же практика показывает, что для выявления определенного ряда аритмий необходим анализ предсердного зубца P [1]. Их наличие приводит к изменению формы и параметров P-зубца. Следовательно, включение его в алгоритм анализа позволит расширить диагностические характеристики прибора. Анализ предсердного зубца P включает:

-

1. Измерение амплитуды зубца P (в норме не более 0,25 мВ).

-

2. Измерение длительности зубца P (в норме не более 0,1 С).

-

3. Определение полярности зубца P в отведениях I, II, III.

-

4. Определение формы зубца P.

При автоматической обработке ЭКС используются алгоритмы распознавания образов, которые решают задачи [2]:

-

- обнаружение (установление факта наличия элемента);

-

- различение (установление типа элемента);

-

- определение характерных точек (точки начала и конца, вершины).

Для обнаружения P-зубца могут быть использованы такие методы, как пороговые – факт обнаружения элемента фиксируется при превышении сигналом некоторого порога, структурные – основаны на предварительной сегментации ЭКС с последующим грамматическим разбором, методы сравнения с образцами – предполагается вычисление степени похожести входного ЭКС с одним или несколькими образцами элементов. Определение параметров P-зубца может идти на основе следующих методов: пороговые – точка превышения порога принимается за опорную для вычисления параметра, оконные – основаны на вычислении усредненного значения параметра на участке сигнала заданной длины, методы оптимальной оценки параметров – решение о значении параметра принимается на основании одного из качественных критериев оптимального приема сигналов.

При анализе зубца P необходимо учесть его малую амплитуду, сравнимую с уровнем собственных шумов, и отсутствие ярко выраженного пика у этого зубца, что затрудняет применение стандартных методов определения его параметров. Наибольший интерес представляют методы сравнения с образцами. Однако их использование связано с проблемой определения критерия степени схожести сигнала и образца, а также с необходимостью использовать значительные вычислительные ресурсы, необходимые для проведения расчетов. Такой подход принципиально реализуем только при использовании систем автоматической обработки ЭКС на базе персональной ЭВМ.

При создании же портативного прибора экспресс-диагностики, который у производителей медицинской техники получает название анализатора аритмий, необходимо использовать более простой и быстрый метод обнаружения патологий. В работе предлагается использовать спектральный подход, который позволит получить параметры для анализа в более ярко выраженном виде в сравнении с параметрами, определенными стандартными методами во временной области.

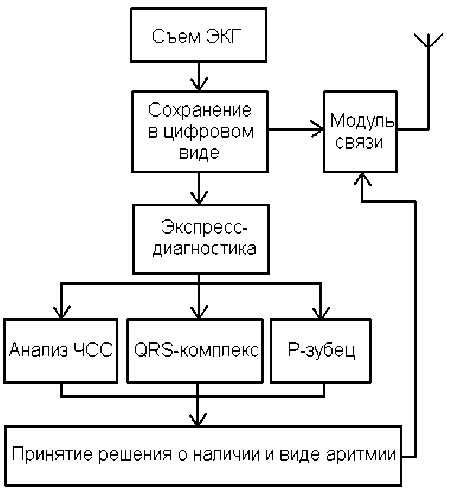

К достоинствам данного метода следует отнести простоту реализации и небольшую продолжительность времени обработки дан- ных для вывода результатов. Современная элементная база позволяет реализовать блоки алгоритма быстрого преобразования Фурье (БПФ) и вычисления исследуемых параметров на быстродействующих устройствах микропроцессорной техники. Предлагается дополнить функциональную схему существующих приборов модулем спектрального анализа P-зубца, в котором будет происходить построение спектра и измерение его параметров (см. рис. 2).

Рис.2. Функциональная схема современного анализатора аритмий

Различение сигналов на основе спектральных параметров P-зубца

Для построения алгоритма различения сигналов на основе спектральных параметров P-зубца необходимо выбрать информативные и определить пороги принятия решения. Для накопления данных использовалось приложение, разработанное в среде программирования Visual Studio .Net на языке Visual Basic. Для анализа были взяты сигналы базы данных, представленной журналом «Компьютеры в кардиологии» в 2008 г., для проведения исследования «Обнаружение и измерение вариабельности T-волн» [3].

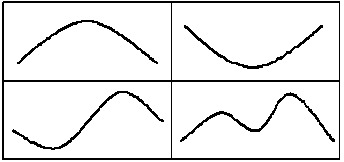

Это записи 12 стандартных отведений ЭКГ с частотой дискретизации 500 Гц, с 16-разрядным разрешением по уровню. Было использовано 60 записей первого стандартного отведения длительностью 90 с, которые включили отобранные сигналы с P-зубцами четырех типов [3]: положи- тельный, отрицательный, биполярный, расщепленный (см. рис. 3).

Рис.3. Типичные формы P-зубца

Первый из них соответствует сигналам с нормальной проводимостью в области предсердий (Группа-1), все последующие являются примерами нарушений в проводимости предсердий (Группа-2, Группа-3, Группа-4). Для обнаружения кардиокомплексов используется алгоритм на основе детектирования R-пиков [5]. Для предварительного выделения P-зубца на ЭКС используется следящий метод Симсона с длиной оконной функции 128 мкс, за точку начала берется точка подъема уровня сигнала над уровнем изоэлектрического участка T-P, синхронизация идет по максимуму P-зубца.

На этапе сбора данных производится предварительная классификация P-зубцов. Она основана на вычислении коэффициента корреляции сигналов эталонного P-зубца ( Э ( t )) и входного сигнала ( X ( t )) по следующим формулам:

Д(/) = (Э°(/),Л-О(Г)). (1)

где (Э°(0,^°(0)= $Э°(ОХ° (Odt – скалярное произведение двух функций; x°(t) = x(O-^(O – центрированный сиг- нал XMY ^х

W = — \X^dt – среднее

значение

сигнала x{ty, 3°(0 = 3(t)-^(t) – центриро- ванный сигнал Э(0; ^ = -\ЭДск – среднее значение сигнала 3UY

Строится матрица коэффициентов корреляции каждого зубца с каждым, один из которых принимается за эталон в текущей паре, и вычисляется среднее значение коэффициента корреляции для каждого зубца. Элемент с наибольшим значением принимается за эталонный для всей записи. Он используется для отбора фрагментов при дальнейшем усреднении сигнала. Порог для каждого из анализируемых сигналов выбирается индивидуально. В силу свойств корреляционной функции он не может быть больше единицы, для усреднения используются P-зубцы, коэффициент корреляции которых с эталоном равен 0,99.

Если усреднение не покрывает 75% всех зубцов, порог уменьшается на 0,01 для нового усреднения [6]. Для изучаемых сигналов порог составлял значение в пределах 0,94...0,96.

После этого с помощью алгоритма быстрого преобразования Фурье вычисляется спектр участка сигнала, вырезанного простейшей оконной функцией и содержащего зубец P [7-8]. В рассмотрение вводятся следующие параметры спектра: доминирующая частота (ДЧ), максимум – амплитуда спектральной составляющей на доминирующей частоте (М), энергия (Э), энергетическая ширина по уровню 0,9 энергии спектра (Ш). Все измеренные параметры для четырех групп сигналов сведены в таблицу 1, где представлены своими минимумом ( min ), максимумом ( max ), средним значением ( m ) и среднеквадратическим отклонением ( ст ).

Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод о непригодности использования доминирующей частоты спектра для различения групп сигналов. Сравнивая остальные параметры, можно отметить, что они имеют практически не перекрывающиеся диапазоны значений. Параметр энергетической ширины спектра на данном этапе исследования исключен из дальнейшего рассмотрения, так как имеются ограничения в методе его измерения, о которых будет сказано в выводах.

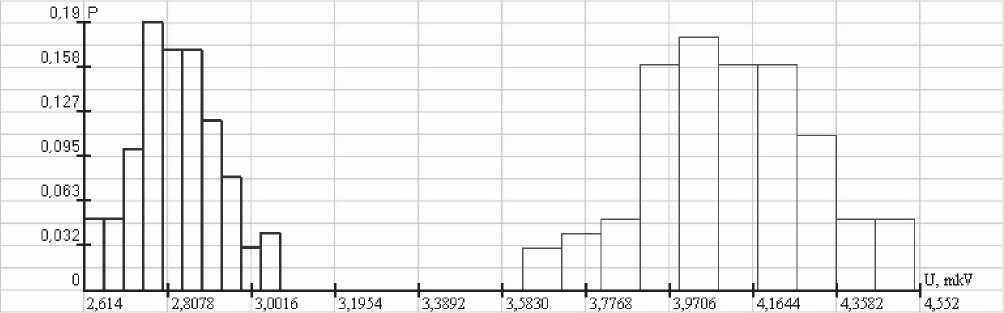

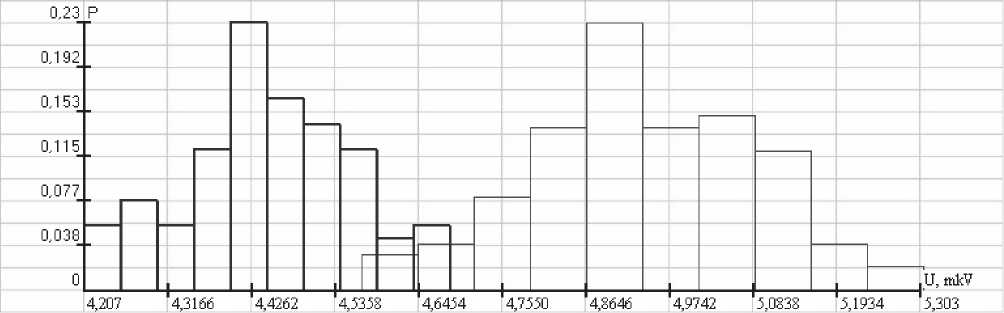

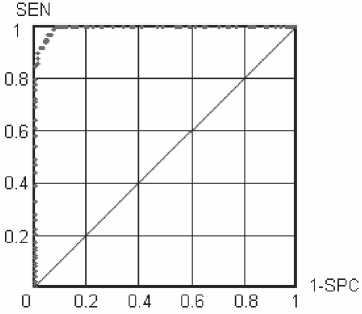

Для всех групп сигналов были попарно построены гистограммы распределения оставшихся параметров. Те из них, которые не имели пересечений, использовались для непосредственного определения порога принятия решения. Для остальных использовалась техника построения ROC-кривой [8]. Названная техника позволяет найти компромисс между ошибками первого и второго рода на основе собранных статистических данных, фактически выбирается оптимальный порог для наиболее эффективного различения двух групп записей ЭКС. Остановимся более подробно на методике отыскания порогов принятия решения для различения групп сигналов «1» и «4». На рис. 4-5 приведены гистограммы распределения параметров: максимум – рис. 4, энергия – рис. 5.

Очевидно, что для различения группы-1 и группы-4 по максимуму спектра необходимо выбрать порог из диапазона 3,052 – 3,630 мкВ. Гистограммы параметра энергия спектра имеют взаимное перекрытие в диапазоне значений 4,572 – 4,690 мкВ, для отыскания порога принятия ре- шения будет построена ROC-кривая. При этом положительным исходом классификации будет считаться верно обнаруженный сигнал из группы-4, то есть наличие аритмии по причине нарушения проводимости, а отрицательным исходом – верно обнаруженный сигнал из группы-1, то есть нормальная проводимость.

На рис. 6 приведена ROC-кривая, для которой могут быть найдены значения параметров, характеризующие эффективность различения двух групп сигналов:

-

- вероятность верного обнаружения случаев аритмии – чувствительность (SEN);

-

- вероятность верного необнаружения случаев аритмии – специфичность (SPC);

-

- вероятность правильного различения групп сигналов – точность (ACC);

-

- доля верно обнаруженных случаев среди всех обнаруженных – ценность положительного прогноза (PPV);

-

- доля верно необнаруженных случаев среди всех необнаруженных – ценность отрицательного прогноза (NPV);

Таблица 1. Измеренные параметры спектра

Сигналы

Параметры

ДЧ, Гц

M, мкВ

Э, мкВ

Ш, Гц

Группа-1

Ш ± О"

8±0

4,117 ±0,203

4,940 ±0,151

24 ±0

min / max

8/8

3,630/4,552

4,572 / 5,303

24/24

Группа-2

т±с

8±0

27,966 ± 0,863

29,118 ±0,933

16 ± 0

min / max

8/8

25,989/30,385

26,661 /31,469

16/16

Группа-3

т ± сг

8±0

6,022 ± 0,225

8,520 ± 0,243

32,238 ± 1,358

min /max

8/8

5,386 /6,537

7,910/9,019

32/40

Группа-4

mid

8±0

2,822 ± 0,098

4,450 ±0,115

39,366 ±2,161

min / max

8/8

2,614/3,052

4,207 / 4,690

32/40

Рис.4. Гистограммы максимума спектра для группы 1 - тонкая линия, и 4 - жирная линия

Рис. 5. Гистограммы энергии спектра для группы 1 - тонкая линия, и 4 - жирная линия

-

- доля ложно обнаруженных случаев среди всех обнаруженных случаев – ошибка метода (FDR).

Наилучшее различение двух групп достигается при пороге Э пор = 4,656 мкВ, при этом точность различения составляет 96%, чувствительность – 95%, специфичность – 96%. Для количественной оценки построенной ROC-кривой была произведена оценка площади под ней.

Теоретически она изменяется от 0 до 1, но, поскольку модель всегда характеризуются кривой, расположенной выше положительной диагонали, то обычно говорят об изменениях от 0,5 («бесполезный» классификатор) до 1,0 («идеальная» модель) [9].

Рис. 6. ROC-кривая, построенная для параметра «энергия» спектра

Эта оценка может быть получена непосредственно вычислением площади под многогранником, ограниченным справа и снизу осями координат и слева вверху – экспериментально полученными точками (см. рис. 5). Численный показатель площади под кривой называется AUC (Area Under Curve). Вычислить его можно, например, с помощью численного метода трапеций:

AUC = ^^_^.(x.+i_Xj)_ (2)

Для построенной кривой AUC = 0,995. В нашем случае можно говорить об отличном различении групп сигналов, а сам классификатор считать близким к идеальному [9].

Таблица 2. Решающая матрица для различения групп сигналов

|

Группа |

М, мкВ |

Э, мкВ |

|

Г руппа-4 |

<з,з |

<4,66 |

|

Г руппа-1 |

3,3...5,0 |

4,66...6,5 |

|

Г руппа-3 |

5,0...15,0 |

6,0...15,0 |

|

Г руппа-2 |

>15,0 |

> 15,0 |

Выводы

После исследования всех пар сигналов составлена решающая матрица порогов для различения групп сигналов по параметрам максимум и энергия спектра (см таблицу 2), которая позволяет не только однозначно различить группу-1 от всех остальных групп, но и различить группы 2-4 друг от друга. Данное наблюдение важно для расширения диагностических характеристик портативного анализатора аритмий, так как в блоке принятия решения будет не просто выдаваться заключение о наличии нарушения в проводимости предсердий, но и разновидность этого нарушения.

Говоря об ограничениях представленного метода, следует отметить недостаточную разрешающую способность рассчитываемого спектра. Для заданной длины оконной функции она составляет 8 Гц, что больше 4-5 Гц, которым соответствует доминирующая частота P-зубца. Этим объясняется невозможность различения исследуемых групп сигналов по параметрам доминирующая частота и ширина спектра. Действительно, после измерений все полученные значения были кратны числу восемь. Преодоление этого ограничения за счет использования оконной функции большей длины или иной техники вычисления спектра, например авторегрессионным методом, позволит дополнить решающую матрицу порогов другими параметрами. В любом случае, можно говорить о целесообразности включения модуля спектрального анализа P-зубца в портативные анализаторы аритмий.

Список литературы Разработка спектрального метода анализа P-зубца электрокардиограммы для построения портативного анализатора аритмий сердца

- Струтынский А.В. Электрокардиограмма: анализ и интерпретация. М.: Медпресс-информ, 2002. -224 с.

- Сахаров В.Л. Методы и средства анализа медикобиологической информации. Таганрог: Изд. ТРТУ, 2001. -70 с.

- http://physionet.org/challenge/2008/

- Catalano J.T. Guide to ECG Analysis. Lippincott, 2002. -479 р.

- Кардиомониторы. Аппаратура непрерывного контроля ЭКГ. Под ред. А.Л. Барановского, А.П. Немирко. М.: Радио и связь, 1993. -290 с.

- Aytemir K.et al. Prediction of atrial fibrillation recurrence after cardioversion by P wave signal-averaged electrocardiography//International Journal of Cardiology. 70(1999). -Р. 15-21.

- Калабеков Б.А. Микропроцессоры и их применение в системах передачи и обработки сигналов. М.: Радио и связь, 1988. -368 с.

- Иванов Г.Г. Электрокардиография высокого разрешения. М.: Триада-Х, 2003. -304с.

- Файнзильберг Л.С., Жук Т.Н. Гарантированная оценка эффективности диагностических тестов на основе усиленного ROC-анализа//Управляющие системы и машины. № 5, 2009. -С.3-13.