Разработка способа разделения радиоотражающей поверхности крупногабаритного рефлектора на выкройки из сетеполотна с крупной ячейкой

Автор: А. В. Иванов, К. А. Кушнир, М. С. Симонова

Журнал: Космические аппараты и технологии.

Рубрика: Новые материалы и технологии в космической технике

Статья в выпуске: 3, 2023 года.

Бесплатный доступ

Важный элемент конструкции рефлекторов космических антенн – отражающая поверхность. В настоящее время в качестве отражающей поверхности наиболее часто используется металлизированное трикотажное сетеполотно, которое полностью отвечает требованиям по физико-механическим свойствам, предъявляемым к таким поверхностям. Для крупногабаритных рефлекторов особенно важны такие параметры, как малая удельная масса и высокий коэффициент светопропускания, которые обеспечивает сетеполотно с увеличенным размером ячеек. Однако структурные особенности такого сетеполотна накладывают дополнительные требования к его использованию в качестве отражающей поверхности для крупногабаритных трансформируемых рефлекторов. В статье рассматривается особый подход к проектированию выкроек для отражающей поверхности из сетеполотна с крупной ячейкой. Сформулированы критерии, в соответствии с которыми велась разработка варианта раскроя, позволяющего получить отражающую поверхность с наименьшими искажениями. Авторами предложен способ получения выкроек сетеполотна, описаны преимущества разработанного варианта перед классическим. Выполнен раскрой параболической поверхности для офсетного рефлектора. Проведен анализ предложенного варианта раскроя, а также его оптимизация, которая позволила сохранить целостность ячеистой структуры выкроек вдоль одного петельного ряда. Полученные результаты показывают, что разработанный вариант раскроя полностью соответствует поставленным требованиям и может использоваться для формирования отражающей поверхности из сетеполотна с крупноячеистой структурой.

Крупногабаритный рефлектор, металлическое сетеполотно, радиоотражающая поверхность, раскрой, крупноячеистая структура, бочкообразность.

Короткий адрес: https://sciup.org/14127920

IDR: 14127920 | УДК: 629.78.01 | DOI: 10.26732/j.st.2023.3.04

Текст статьи Разработка способа разделения радиоотражающей поверхности крупногабаритного рефлектора на выкройки из сетеполотна с крупной ячейкой

Создание систем спутниковой связи требует разработки антенн с трансформируемыми рефлекторами, радиоотражающая поверхность которых выполнена из металлического трикотажного сете-полотна [1–4]. Петельная структура трикотажа в совокупности со свойствами металлических нитей обеспечивает хорошую эластичность, электропроводность, малую удельную массу и достаточную прочность в условиях космической среды [5–6].

В крупногабаритных рефлекторах действующие на большую площадь отражающей поверхности силы солнечного давления могут оказывать существенные возмущающие моменты на косми-

ческий аппарат [7]. Для снижения воздействия этого фактора было разработано сетеполотно с увеличенным размером ячеек, которое обеспечивает высокий интегральный коэффициент свето-пропускания τs ≥ 0,97 [8].

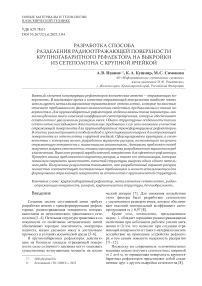

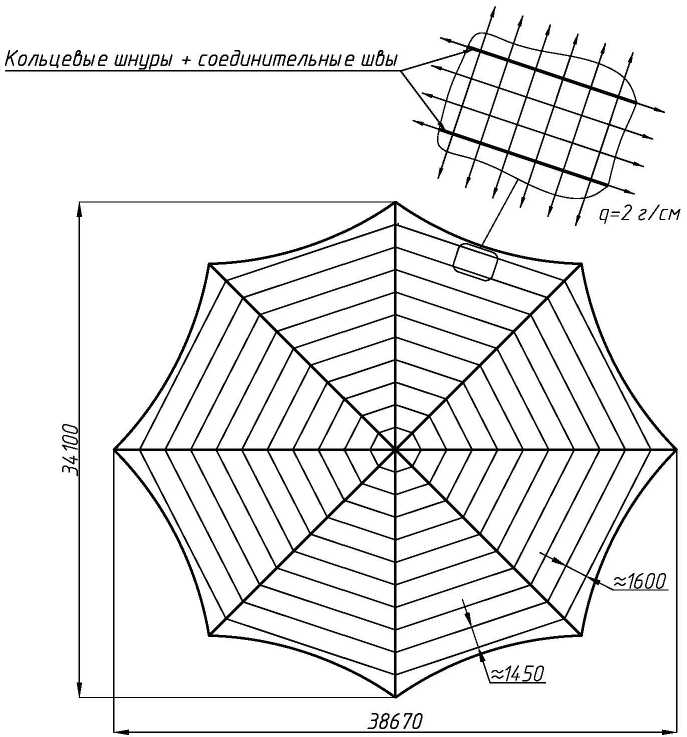

Кроме того, сетеполотно, представленное на рис. 1, обладает хорошими радиоотражающими свойствами при небольшом рабочем усилии натяжения σ=2г/см, что позволит при создании отражающей поверхности из такого материала снизить воздействие на приводные устройства рефлектора и тем самым повысить надежность раскрытия [11–12].

Поскольку на современных основовязальных машинах можно получить сетеполотна с шириной от 2 до 6 м, то отражающая поверхность крупногабаритных рефлекторов представляет собой соединенные друг с другом выкройки сетеполотна [8].

Рис. 1. Образец трикотажного сетеполотна с крупной ячейкой: 1 – петельный ряд;

2 – петельный столбик

Существующий способ создания выкроек для сетеполотна с мелкоячеистой структурой заключается в разделении отражающей поверхности на сегменты, параллельные оси симметрии рефлектора с последующей их разверткой в плоское состояние [6]. Такой вариант раскроя позволяет получить минимальное количество соединительных швов, что снижает трудоемкость и время изготовления отражающей поверхности рефлектора.

Однако большие размеры ячейки в совокупности с низким рабочим усилием натяжения делают невозможным использование классического способа раскроя отражающей поверхности рефлектора для сетеполотна с крупноячеистой структурой.

1. Постановка задачи

Поскольку в местах соединения выкроек из се-теполотна с крупной ячейкой предполагается использование текстильных лент, а рабочее усилие натяжения сетеполотна незначительное, то при раскрытии рефлектора сетеполотно в зоне соединительных швов полностью расправляться не будет. Избежать этой проблемы можно путем совмещения швов сетеполотна со шнурами формообразующей структуры (ФОС), натяжение которых значительно выше. Поэтому разрабатываемый способ раскроя отражающей поверхности должен иметь минимальное количество швов, не подкрепленных шнурами ФОС.

Для достижения необходимых показателей равнопрочности и светопропускной способности сетеполотна в рабочем состоянии необходимо обеспечить одинаковую форму и линейные размеры ячеек под действием постоянного двухосного натяжения, действующего вдоль петельных рядов и столбиков [8–10]. С целью выполнения этих условий непосредственно в конструкции рефлекто- ра разрабатываемый способ раскроя отражающей поверхности должен обеспечивать расположение ячеек в направлении основных усилий, возникающих в сетеполотне.

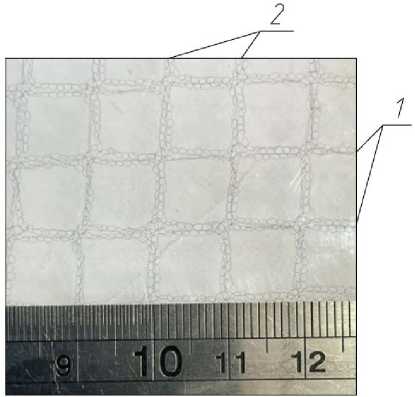

Разработку учитывающего заданные требования способа раскроя отражающей поверхности из крупноячеистого сетеполотна будем проводить для офсетного зонтичного рефлектора, фронтальная сеть ФОС которого состоит из десяти кольцевых шнуров и восьми радиальных лент. При этом рассмотрим самый худший случай, когда ширина сетеполотна в стадии поставки минимальная и составляет 2 м под действием рабочей нагрузки. 203 Конфигурация отражающей поверхности со шнурами фронтальной ФОС рассматриваемого рефлектора представлена на рис. 2.

2. Сравнение вариантов раскроя

Для того чтобы увидеть все преимущества разработанного способа раскроя отражающей поверхности рефлектора, проведем сравнительный анализ существующего и предлагаемого вариантов раскроя.

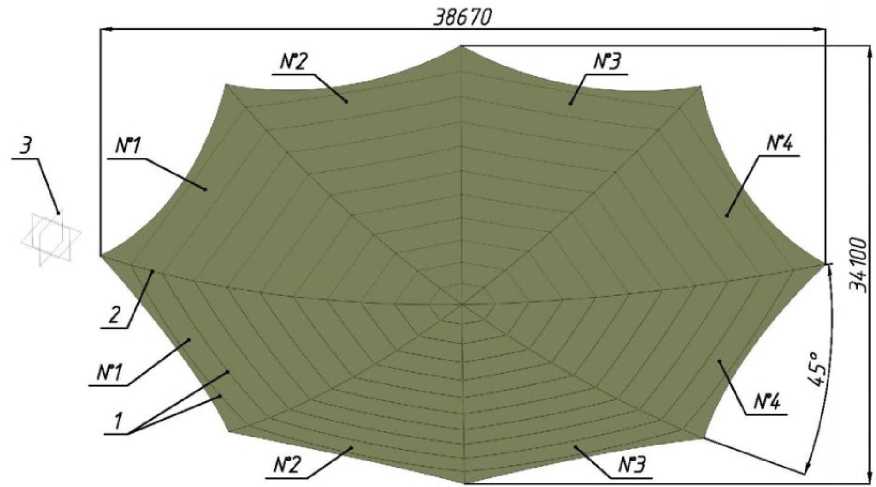

Отражающая поверхность при классическом раскрое делится на сегменты, параллельные оси симметрии рефлектора, которые затем соединяются в цельную конструкцию. Такой вариант раскроя позволяет получить минимальное количество швов, соединяющих между собой выкройки сетеполотна. Однако, учитывая крупноячеистость сетеполотна, для последующего закрепления отражающей поверхности к шнурам ФОС потребуется пришивка дополнительных конструктивных элементов в виде трикотажных лент, что увеличит трудоемкость и время изготовления рефлектора в целом. Схема классического раскроя показана на рис. 3, где для полной демонстрации главного недостатка этого способа наложены шнуры и ленты фронтальной ФОС.

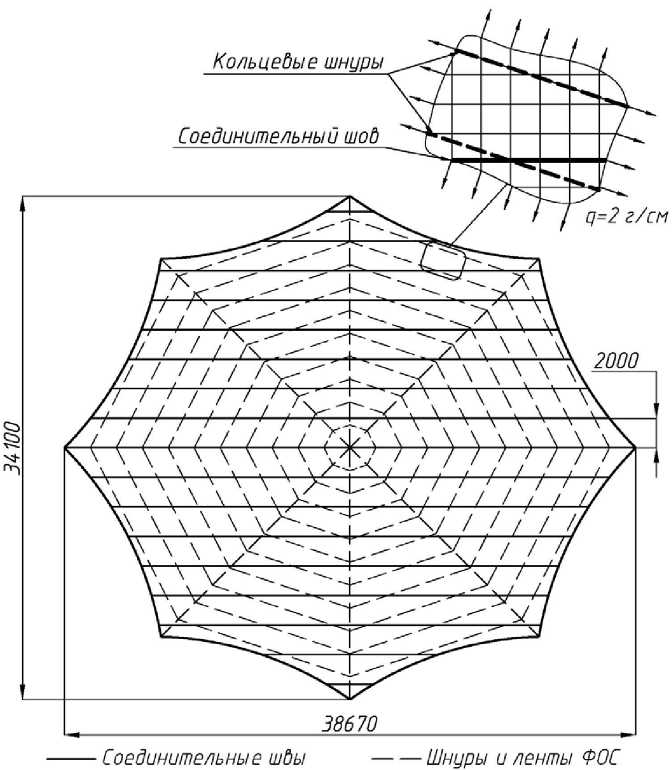

Поскольку в конструкции фронтальной ФОС рассматриваемого рефлектора преобладают кольцевые шнуры, а основными направлениями усилий, возникающих в сетеполотне, являются радиальное и кольцевое [13–14], был разработан способ раскроя, представленный на рис. 4. При таком раскрое отражающая поверхность формируется из секторов, которые разделены на сегменты, расположенные вдоль кольцевых шнуров ФОС.

Сравнение рассмотренных вариантов раскроя по ключевым критериям представлено в табл. 1.

3. Реализация предлагаемого варианта раскроя

Определяющим фактором при новом способе разделения отражающей поверхности на выкройки является положение кольцевых шнуров,

Том 7

Рис. 2. Отражающая поверхность офсетного зонтичного рефлектора: № 1-№ 4 ‒ сектора рефлектора;

1 – кольцевые шнуры ФОС; 2 – радиальная лента ФОС;

3 – система координат теоретического параболоида

Рис. 3. Схема классического способа раскроя отражающей поверхности

Рис. 4. Схема предложенного способа раскроя отражающей поверхности

Сравнение вариантов раскроя

Таблица 1

|

Вариант раскроя |

+ |

- |

|

Классический |

Высокий коэффициент использования материала |

Почти все соединительные швы не подкреплены шнурами ФОС |

|

Растяжение ячеек сетеполотна происходит неравномерно |

||

|

Большое количество швов |

||

|

Разработанный |

Все соединительные швы подкреплены шнурами ФОС |

Коэффициент использования материала меньше |

|

Растяжение ячеек сетеполотна происходит равномерно |

Наименьшее количество швов поэтому в системе автоматизированного проектирования (САПР) CATIA была разработана параметрическая 3D-модель отражающей поверхности, учитывающая возможность перемещения кольцевых шнуров вдоль радиальных лент.

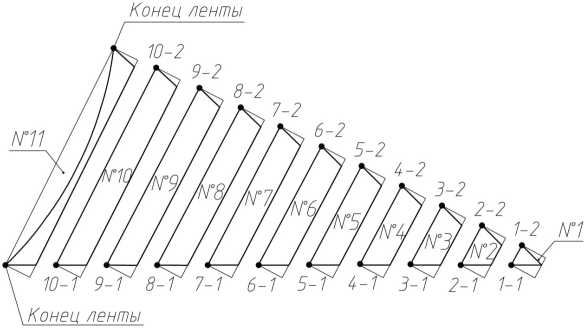

С помощью построенной модели было выполнено разделение отражающей поверхности рассматриваемого рефлектора на выкройки, схема расположения которых представлена на рис. 5.

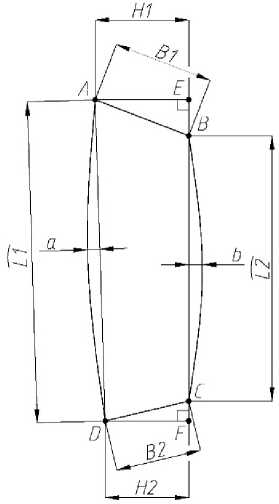

Поскольку раскрой проводится для поверхности второго порядка, то у всех выкроек, получаемых при таком способе разделения, наблюдается в развернутом состоянии бочкообразность. Это явление представляет собой непрямолинейность образующих, расстояние между которыми увеличивается от краев к середине выкройки. На рис. 6 представлен эскиз типовой выкройки с бочко-образностью в развернутом состоянии.

Рис. 5. Схема расположения выкроек: 1–1…10–1 – крепление кольцевого шнура на радиальной ленте большей длины; 1–2…10–2 – крепление кольцевого шнура на радиальной ленте меньшей длины, № 1-№ 11 – выкройки

Рис. 6. Эскиз типовой выкройки в развернутом состоянии: a, b – значения бочкообразности;

A, B, C, D – вершины выкройки; А, Е, F, D – вершины заготовки; В1, В2 – расстояния между точками крепления кольцевых шнуров на соответствующих радиальных лентах; Н1, Н2 – размеры, определяющие ширину заготовки с каждой стороны; L1, L2 – размеры, определяющие длину каждой из образующих

Значение бочкообразности напрямую зависит от кривизны поверхности, наибольшая величина которой наблюдается у вершины эллиптического параболоида. Отсюда следует, что максимальные значения бочкообразности будут у выкроек сектора № 1, расположенного ближе остальных к вершине параболоида. Результаты раскроя сектора № 1 представлены в табл. 2.

Полученные результаты подтверждают высокую точность раскроя отражающей поверхности с последующим развертыванием выкроек на плоскость в САПР CATIA:

– максимальное расхождение между всеми размерами В1 не превышает 0,1 мм;

– максимальное расхождение между всеми размерами В2 не превышает 0,2 мм;

– максимальная разница между размерами L2 и размерами L1 смежных выкроек составила 0,8 мм (сегменты № 10–11).

4. Определение возможности изготовления выкроек без учета бочкообразности

При изготовлении выкроек из крупноячеистого сетеполотна важно сохранять в целостности структуру плетения вдоль кольцевых шнуров, возле которых в сетеполотне возникают наибольшие усилия [13–14]. Для этого все разрезы необходимо выполнять вдоль одного петельного ряда. Наличие бочкообразности делает невозможным

Том 7

Геометрические размеры выкроек в развернутом состоянии для сектора № 1

выполнение этого требования. Однако существует возможность изготовления выкроек без боч-кообразности в виде четырехугольников ABCD (рис. 6) при условии обеспечения необходимого натяжения.

В конструкции рефлектора невозможно обеспечить одинаковое усилие натяжения по всей отражающей поверхности, поэтому требование по усилию рабочего натяжения предъявляется в виде диапазона о = (2...3) г/см. Чтобы гарантировать минимальное усилие натяжения, необходимое для расправления сетеполотна, выкройки изготавливают под натяжением σ=2 г/см. Исключение из выкройки участков, определяющих бочкообразность, приведет в составе рефлектора к возрастанию натяжения внутри выкройки.

Определим величину натяжения, возникающую в выкройке с максимальным значением бочкообразности, в случае изготовления этой выкройки без бочкообразности. Для этого на образцах сетеполотна (рис. 1) были проведены испытания по определению зависимости относительного удлинения сетеполотна от усилия натяжения

в соответствии с методикой, описанной в работах Е. С. Бабковой [8, 15]. Результаты испытаний представлены в табл. 3 и на рис. 7.

Максимальные значения бочкообразности можно наблюдать в выкройке № 10 сектора № 1 (табл. 2): a = 9,8 мм, b = 12,8 мм. Ширина заготовки при изготовлении этой выкройки без боч-кообразности под нагрузкой 2 г/см составляет (табл. 2): /заг . 2 = 1614,1 мм.

Ширина заготовки с учетом бочкообразности будет равняться:

^ заг.сум ^ заг.2 + a + Ь 1636,7 Мм.

Согласно табл. 3 относительное удлинение сетеполотна по ширине под нагрузкой 2 г/см составляет: е 2 =33,3 %. Тогда ширина заготовки без бочкообразности и без нагрузки составит:

^заг .2

'Заг .° = (100% + £ 2 ) 100% = 1210,9 мм

Отсюда определяем относительное удлинение по ширине для заготовки, изготовленной без боч-кообразности и растянутой до ширины с учетом бочкообразности ^заг .су м:

Таблица 2

|

Выкройка, № |

Н1, мм |

Н2, мм |

В1, мм |

В2, мм |

a, мм |

b, мм |

L1, мм |

L2, мм |

|

1 |

1591,4 |

1591,4 |

1661,8 |

1806,9 |

0,1 |

- |

1334,2 |

1334,2 |

|

2 |

1591,2 |

1592,0 |

1661,8 |

1807,0 |

0,2 |

0,1 |

2668,4 |

1334,3 |

|

3 |

1591,3 |

1592,7 |

1661,8 |

1807,0 |

0,5 |

0,4 |

4001,0 |

2668,5 |

|

4 |

1591,6 |

1593,9 |

1661,9 |

1807,0 |

0,9 |

1,0 |

5330,5 |

4001,1 |

|

5 |

1592,2 |

1595,6 |

1661,9 |

1807,0 |

1,6 |

2,1 |

6654,8 |

5330,5 |

|

6 |

1593,1 |

1598,0 |

1661,9 |

1807,0 |

2,5 |

3,5 |

7972,0 |

6654,9 |

|

7 |

1594,2 |

1600,9 |

1661,9 |

1807,1 |

3,8 |

5,2 |

9279,6 |

7972,0 |

|

8 |

1595,8 |

1604,5 |

1661,9 |

1807,1 |

5,3 |

7,5 |

10575,0 |

9279,6 |

|

9 |

1597,7 |

1609,0 |

1661,9 |

1807,1 |

7,2 |

10,1 |

11855,3 |

10575,2 |

|

10 |

1600,1 |

1614,1 |

1661,9 |

1807,1 |

9,8 |

12,8 |

13117,9 |

11855,8 |

|

11 |

1601,5 |

1617,6 |

1661,8 |

1807,0 |

- |

6,0 |

14365,9 |

13117,1 |

Таблица 3

|

Нагрузка, г/см |

Линейный размер, мм |

Относительное удлинение, % |

||

|

Длина |

Ширина |

Длина |

Ширина |

|

|

0 |

300 |

300 |

0 |

0 |

|

0,5 |

349 |

360 |

16,33 |

20 |

|

1 |

362 |

380 |

20,67 |

26,67 |

|

1,5 |

365 |

393 |

21,67 |

31,0 |

|

2 |

367 |

400 |

22,33 |

33,33 |

|

3 |

369 |

407 |

23,0 |

35,67 |

|

4 |

371 |

410 |

23,67 |

36,67 |

|

5 |

377 |

415 |

25,67 |

38,33 |

Таблица 4

Геометрические размеры выкроек в развернутом состоянии для сектора № 1 после оптимизации

|

Выкройка, № |

Н1, мм |

Н2, мм |

В1, мм |

В2, мм |

L1, мм |

L2, мм |

Δ*, мм |

|

1 |

1591,4 |

1591,4 |

1661,8 |

1806,9 |

1334,2 |

1334,2 |

- |

|

2 |

1589,8 |

1589,8 |

1660,3 |

1804,6 |

2666,8 |

1334,3 |

2,45 (2–1) |

|

3 |

1587,9 |

1587,8 |

1658,3 |

1801,3 |

3995,7 |

2666,9 |

8,2 (3–1) |

|

4 |

1585,7 |

1585,7 |

1655,9 |

1797,2 |

5318,8 |

3995,8 |

18,05 (4–1) |

|

5 |

1583,4 |

1583,4 |

1653,2 |

1792,2 |

6633,8 |

5318,9 |

32,85 (5–1) |

|

6 |

1580,9 |

1580,9 |

1650,0 |

1786,4 |

7938,1 |

6633,9 |

53,45 (6–1) |

|

7 |

1578,4 |

1578,3 |

1646,5 |

1779,8 |

9229,0 |

7938,1 |

80,72 (7–1) |

|

8 |

1575,9 |

1575,9 |

1642,6 |

1772,5 |

10503,8 |

9229,2 |

115,33 (8–1) |

|

9 |

1573,6 |

1573,5 |

1638,6 |

1764,4 |

11759,4 |

10504,0 |

157,95 (9–1) |

|

10 |

1571,4 |

1571,4 |

1634,5 |

1756,0 |

12993,3 |

11759,8 |

209,0 (10–1) |

|

11 |

1711,5 |

1809,3 |

1778,8 |

2015,9 |

14367,2 |

12993,0 |

- |

*- перемещение точки (указанной в скобках) по радиальной ленте. Положительное значение Δ говорит о перемещении точки к центру рефлектора.

самым обеспечила целостность структуры плетения сетеполотна вдоль кольцевых шнуров.

Заключение

В работе приведены результаты разработки способа раскроя отражающей поверхности, учитывающего структурные особенности сетеполот-на с крупной ячейкой.

С целью улучшения радиотехнических характеристик антенны были сформулированы критерии для разработки, позволяющие исключить 208 при раскрое существенные искажения отражающей поверхности вдоль соединительных швов. Раскрой был реализован для офсетного крупногабаритного рефлектора путем создания параметрической 3D-модели отражающей поверхности. Результаты раскроя подтверждают высокую точ-

Том 7

ность получения выкроек отражающей поверхности с последующим их развертыванием на плоскость в САПР CATIA.

На основе результатов испытаний образцов сетеполотна и анализа геометрии полученных выкроек была определена возможность изготовления выкроек без учета бочкообразности. Разработан алгоритм оптимизации раскроя, который позволил повысить технологичность изготовления выкроек за счет сохранения целостности ячеистой структуры сетеполотна вдоль кольцевых шнуров.

Полученные результаты показывают, что разработанный вариант раскроя полностью соответствует поставленным требованиям и может использоваться для формирования отражающей поверхности из сетеполотна с крупноячеистой структурой.

Список литературы Разработка способа разделения радиоотражающей поверхности крупногабаритного рефлектора на выкройки из сетеполотна с крупной ячейкой

- Лопатин А.В., Рутковская М.А. Обзор конструкций современных трансформируемых космических антенн (часть 1) // Вестник СибГАУ. 2007. № 2. С. 51–57.

- Im E. Prospects of Large Deployable Reflector Antennas for a New Generation of Geostationary Doppler Weather Radar Satellites / Eastwood Im, Mark Thomson, Houfei Fangand other. American Institute of Aeronautics and Astronautics, AIAA 2007–9917. 2007.

- Пономарев С.В. Трансформируемые рефлекторы антенн космических аппаратов // Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2011. № 4(16). С. 110–119.

- Imbriale W.A., Gao S., Boccia L. Space Antenna Handbook. John Wiley & Sons Ltd., 2012. 744 p.

- Бабкова Е.С. Проектирование трикотажных сетчатых материалов технического назначения // Сборник XXVI Международной научно-практической конференции «Вопросы современных научных исследований», 2018. № 6–3(21). С. 432–433.

- Рытикова И.В. Разработка технологии формирования сложноконструктивных изделий из металлических трикотажных полотен технического назначения: дисс. … канд. тех. наук: 05.19.02. М., 2005. 253 с.

- Юртаев Е.В., Рудько А.А., Танасиенко Ф.В. Математическая модель расчета потока солнечного излучения, пропускаемого сетчатым антенным рефлектором при движении по орбите // Решетневские чтения: материалы XV Междунар. науч.-практ. конф. 2015. Ч. 1. С. 216–217.

- Бабкова Е.С. Разработка технологии изготовления отражающих поверхностей трансформируемых антенн из металлотрикотажных сетеполотен с увеличенным размером ячеек: дисс. … канд. тех. наук: 05.19.02. М., 2020. 160 с.

- Заваруев В.А. Разработка технологии производства металлотрикотажных сетеполотен для изделий космической и наземной систем связи: дисс. … д-ра тех. наук: 05.19.02. М., 2006. 466 с.

- Заваруев В.А., Котович О.С. Исследование влияния типов петель основовязаного трикотажа из металлических нитей на его физико-механические и электрофизические свойства // Известия вузов. Технология текстильной промышленности. 2007. № 3. С. 91–93.

- Саяпин С.Н. Анализ современного состояния и перспективы развития методов контроля натяжения радиоотражающего сетеполотна на развертываемый каркас крупногабаритной зеркальной антенны // Известия высших учебных заведений. Машиностроение, 2021, № 2. C. 41–55.

- Сухарев Е.Н., Коловский Ю.В. Метод определения натяжения сетеполотна антенн на основе распознавания образов // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева, 2006, № 1. C. 96–100.

- Евдокимов А.С., Пономарев С.В., Буянов Ю.И. Совместный расчет напряженно-деформируемого состояния и диаграммы направленности космических рефлекторов // Вестник Томского государственного университета, 2011, № 1(13). C. 74–82.

- Пономарев В.С. Напряженно-деформированное состояние антенных рефлекторов космических аппаратов при нестационарных тепловых воздействиях: дисс. … канд. физ.-мат. наук: 01.02.04. Т., 2015. 139 с.

- Бабкова Е.С., Колесникова Е.Н. Исследование и оценка свойств металлического трикотажного сетеполотна // Сборник материалов XXII Международного научно-практического форума SMARTEX?2019 «Физика волокнистых материалов: структура, свойства, наукоемкие технологии и материалы Ч.-2». 2019. С. 105–109.