Разработка способов производства биологических средств на основе энтомофагов для использования в защите лесов

Автор: Сергеева Ю.А., Долмонего С.О., Загоринский А.А.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Чтения памяти андрея игнатьевича ильинского

Статья в выпуске: 1, 2025 года.

Бесплатный доступ

Разработка способов массового разведения энтомофагов является первым этапом создания биологических средств защиты лесов на основе паразитических насекомых, эффективно регулирующих численность вредителей лесов в природных очагах их массового размножения. Разработан способ разведения яйцееда Ooencyrtus kuvanae - специализированного паразитоида непарного шелкопряда. Замачивание прошедших диапаузу яиц Lymantia dispar в растворе уксусной кислоты позволяет исключить трудозатраты на лабораторное разведение насекомого-хозяина и проводить наработку биологического средства против непарного шелкопряда. Приведены результаты разведения Trichogramma evanescens и T. semblidis, выведенных из яиц звездчатого пилильщика-ткача Acantholyda posticalis.

Паразитоиды, массовое разведение, биологические средства защиты лесов

Короткий адрес: https://sciup.org/143184115

IDR: 143184115 | УДК: 630.411 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2025.1.01

Текст научной статьи Разработка способов производства биологических средств на основе энтомофагов для использования в защите лесов

В последние годы в России возрастают требования к качеству мероприятий по сохранению лесов, повышению их биологического разнообразия и устойчивости [1]. Задачи по разработке экологически безопасных современных технологий защиты лесов определены рядом стратегических документов Российской Федерации [2–4]. Применение энтомофа-гов – одно из актуальных направлений развития экологически безопасных способов защиты лесов, обеспечивающих выполнение работ по профилактике возникновения и локализации очагов фитофагов на ранних фазах вспышек их массового размножения, в том числе на участках, где действует запрет на применение пестицидов. Это позволяет снизить общий уровень затрат на проведение защитных мероприятий за счёт пролонгированного действия биологических агентов на популяции вредителей лесов [5, 6].

Создание средства защиты лесов возможно только на основе таких биологических агентов (энтомопатогенных микроорганизмов и энтомо-фагов), которые уничтожают значительную часть природных популяций фитофагов [7]. Для разработки технологии применения энтомофагов (в основном паразитоидов) против вредителей в каждом конкретном случае проводят поиск таких эффективных видов. Затем дают оценку возможности наработки культуры паразитоида в лабораторных условиях, как правило, на хозяевах-заменителях (насекомые-хозяева). На этом этапе выполняют подбор насекомых-хозяев, осуществляют разработку условий их содержания, размножения и синхронизации жизненных циклов с энтомофагом. После успешного получения нескольких поколений паразитоида выбирают наиболее эффективного хозяина с точки зрения биологических показателей развития энтомофа-га, дают оценку себестоимости масштабирования его лабораторной популяции, разрабатывают способы хранения и накопления биоматериала. Если подтверждается экономическая целесообразность использования энтомофага в качестве основы биологического средства защиты лесов, проводится разработка технологии его применения, включающая эффективные способы массовой наработки биоматериала (параз-итоида); оптимальные параметры содержания, накопления и хранения биоматериала; условия и критерии выпуска энтомофага; способы оценки эффективности работ по его применению для защиты лесов.

Цель исследования – проанализировать результаты разработки способов массового разведения энтомофагов на примере паразитических яйцеедов.

Объекты и методы исследований

Исследования по разведению паразитоидов в лабораторных условиях проводили в 2019– 2024 гг. в лаборатории биологических методов защиты леса ВНИИЛМ. Объектами исследования были паразитические яйцееды Ooencyrtus kuvanae Howard (оэнциртус куванэ) и яйцееды рода Trichogramma.

Для поддержания культур паразитоидов осуществляли разведение насекомых-хозяев:

/ табачного бражника Manduca sexta ( Lepidoptera, Sphingidae ) – на искусственной питательной среде при температуре 25–27 °C, относительной влажности 50% и длине светового дня 17 ч;

-

^ соснового коконопряда Dendrolimus pini – на ветвях сосны при температуре 23–25 °C, относительной влажности 50% и длине светового дня 16 ч;

-

^ зерновой моли Sitotroga cerealella (сито-трога) – в климатической камере при температуре 25 °С и относительной влажности 80%, на пшенице и ячмене;

^ большой восковой моли Galleria mellonella Linnaeus, 1758 (Lepidoptera: Pyralidae) (галлерия) – на искусственной питательной среде при температуре 23–25 °C, относительной влажности 50% и длине светового дня 16 ч.

Кладки яиц непарного шелкопряда Lymantia dispar (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Erebidae) хранили при температуре 0 °C.

Перед началом вылета бабочек ситотроги и галлерии в садки помещали специальные бумажные пластины, на которые бабочки откладывают яйца. Сбор яиц проводили ежедневно или через сутки: при работе с ситотрогой пластины извлекали и кисточкой счищали с них яйца. Для заражения трихограммой использовали яйца не старше 2 сут после откладки. Яйцееды рода Trichogramma на всех фазах развития содержались в климатической камере при температуре 25 °С и влажности 80% без освещения.

Для выведения яйцеедов рода Trichogramma использованы зараженные яйца звездчатого пилильщика-ткача Acantholyda posticalis (Matsumura, 1912) (Hymenoptera : Pamphiliidae), собранные в очагах вредителя Ростовской и Волгоградской областей и доставленные в лабораторию на ветвях сосны.

Для заражения яиц насекомых-хозяев их помещали в стеклянные садки объемом 0,3 л, туда же выкладывали открытую пробирку с имаго яйцеедов и закрывали плотной тканью, поверх которой располагали ватный диск, смоченный 15%-м раствором мёда. Эти садки содержали без освещения при температуре 25 °С и влажности 80%. Через сутки после заражения в садки подкладывали новые яйца насекомых-хозяев. Через 6 сут от даты заражения потемневшие яйца раскладывали по пробиркам 1^10 см, закрывали и хранили в указанных выше условиях до выхода имаго трихограммы нового поколения.

Для оценки особенностей развития трихо-грамм на хозяевах-заменителях зараженные яйца ситотроги (по 10 шт.) помещали в отдельные пробирки. После отрождения яйцеедов им давали свежие яйца ситотроги и галлерии, ежедневно подкармливали и оценивали продолжительность жизни самок. После гибели зараженные яйца извлекали, подсчитывали число самок в опыте, число зараженных ими яиц и срок отрождения из них имаго трихограмм нового поколения.

Перед заражением O. kuvanae яйца непарного шелкопряда замачивали в 9- и 70%-м растворах уксусной кислоты (CH3COOH) на 17 ч и 1 ч 5 мин соответственно. Затем промывали под струей проточной воды и высушивали на открытом воздухе. Сухие яйца помещали в садки, куда выпускали имаго O. kuvanae в соотношении паразитоид : хозяин – 1 : 10. Садок закрывали плотной тканью, сверху ткани помещали ватный диск, смоченный 25%-м раствором мёда. По мере высыхания диск смачивали. Садки содержали при 16-часовом световом периоде, температуре 25 °С и влажности 50–60%. Для сравнения эффективности разведения яйцееда на обработанных яйцах проводили также заражение необработанных яиц. Через 15 сут от даты заражения в опытных партиях отбирали по 1 000 яиц, помещали в отдельные садки и после отрождения имаго определяли долю зараженных яиц.

Эффективность наработки культуры яйцееда на обработанных яйцах оценивали по основным общепринятым биологическим показателям оэнциртуса: сроки развития (от даты заражения до начала выхода имаго), соотношение полов, плодовитость самок. Для этого на 5-е сутки после отрождения имаго оэнцир-туса методом случайной выборки из каждой зараженной партии отбирали по одной самке. Каждую самку подсаживали в контейнер, где содержалось 150 очищенных от пушка свежих яиц непарного шелкопряда (срок развития яиц – не более 1 мес. после откладки бабочками). В опыте использовали по 10 самок яйцееда в каждом варианте. Содержание самок и их кормление осуществляли по приведенному выше способу. Отродившееся поколение самки ежедневно отлавливали для исключения перезаражения яиц насекомого-хозяина в опыте. С целью получения общего результата плодовитости самок подсчитывали также число зараженных яиц с погибшими личинками оэнциртуса.

Результаты и обсуждение

Яйцеед O. kuvanae в природе заражает яйца непарного шелкопряда сразу после откладки их бабочками, т.е. массовую наработку биоматериала для расселения паразитоида в места с повышенной численностью вредителя необходимо провести к концу июля.

Для этого можно выполнить массовое разведение непарного шелкопряда в лабораторных условиях и получить в результате свежие яйца фитофага. Однако такой способ предполагает большие трудозатраты при выкармливании гусениц, а также риск потери всей лабораторной популяции, поскольку гусеницы непарного шелкопряда неустойчивы к поражению вирусной инфекцией.

Самый дешевый способ разведения O. kuvanae – на яйцах непарного шелкопряда, собранных в природе, поскольку при этом исключены затраты на лабораторное содержание насекомого-хозяина до фазы яйца. При наличии мест с повышенной численностью непарного шелкопряда в древостоях можно набрать достаточный запас биоматериала (кладок яиц), который хранят при пониженной температуре, а затем к нужному сроку проводят на таких прошедших диапаузу яйцах массовое разведение энтомофага. Однако из таких яиц значительная часть гусениц насекомого-хозяина отрождается в течение нескольких суток, яйцеед не успевает заразить все яйца, поэтому происходит резкое снижение числа получаемых особей оэнциртуса и массовая наработка биосредства невозможна.

Есть способы обработки прошедших диапаузу яиц в низкотемпературной камере при -70 °С или при тепловой обработке в течение 1 ч при 60 °С и 70–80% влажности; в результате их применения гусеница погибает. Однако из таких убитых яиц непарного шелкопряда выход имаго яйцееда уменьшается до 10% и ниже. Кроме того, при развитии нескольких поколений Ooencyrtus kuvanae на убитых яйцах его плодовитость не сразу восстанавливается и при заражении свежих яиц хозяина [8].

Нами опробовано замедление развития гусениц при хранении в замороженном состоянии и увеличение численности яйцееда на количество заражаемых яиц, выполнены обработка паром и замачивание в воде с различным временем выдерживания, а также обработка с разным периодом экспозиции химическими веществами: в 50%-м растворе спирта, в 10%-м формалине и пр. Это не дало желаемых результатов.

В результате экспериментальных работ найден способ обработки прошедших диапаузу яиц непарного шелкопряда раствором органической кислоты (уксусной, лимонной и пр.). По стоимости оптимально использовать уксусную кислоту (CH3COOH). Концентрация кислоты и время экспозиции зависят от срока хранения яиц непарного шелкопряда. Так, до середины декабря можно использовать кислоту 9%-й концентрации. С середины февраля такой концентрации уже недостаточно, так как гусеницы быстро отрождаются.

Результаты разведения яйцееда O. kuvanae на прошедших диапаузу яйцах непарного шелкопряда (с замачиванием их в кислоте разной концентрации и необработанных) приведены в табл. 1.

Доля отродившихся яйцеедов на обработанных яйцах в 5 раз выше, чем без обработки.

Таблица 1. Результаты разведения яйцееда O. kuvanae на прошедших диапаузу яйцах непарного шелкопряда в вариантах обработки уксусной кислотой

|

Номер варианта опыта |

Вариант опыта |

Доля отродившихся яйцеедов, % (min…max) |

|

1 |

Срок хранения яиц 1,5 мес. Обработка 9%-м раствором уксусной кислоты в течение 17 ч |

68,7 (64,3…75,1) |

|

2 |

Срок хранения яиц 4 мес. Обработка 9%-м раствором уксусной кислоты в течение 17 ч |

36,3 (24,8…46,2) |

|

3 |

Срок хранения яиц 8 мес. Обработка 70%-м раствором уксусной кислоты в течение 1 ч 5 мин |

75,5 (62,2…81,3) |

|

4 |

Необработанные яйца |

14,4 (6,8…21,1) |

Сравнение популяционных параметров O. kuvanae при выращивании на обработанных и необработанных яйцах хозяина показало, что основные биологические показатели энтомофага сохраняются (табл. 2).

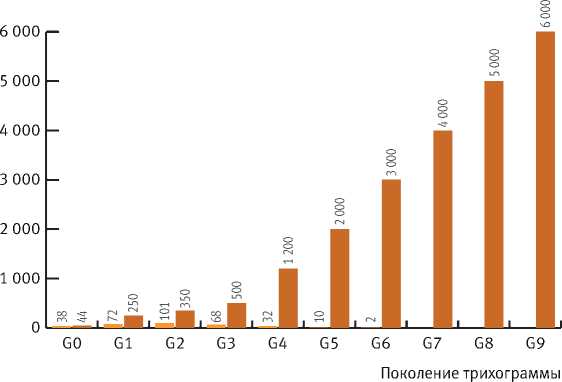

в разных поколениях (G) приведены на графике (рис. 3).

При разведении в лабораторных условиях установлено, что у T. semblidis адаптации к яйцам лабораторных насекомых-хозяев не

Таблица 2. Популяционные параметры O. kuvanae при выращивании на прошедших диапаузу яйцах непарного шелкопряда в вариантах обработки уксусной кислотой

|

Вариант опыта |

Популяционные показатели O. kuvanae |

|||

|

Срок развития (min…max), сут |

Соотношение 3 : $ (min…max) |

Срок жизни самок, сут (min…max) |

Плодовитость самок, шт. (min…max) |

|

|

1. Срок хранения яиц 1,5 мес. Обработка 9%-м раствором уксусной кислоты в течение 17 ч |

23 (18…25) |

1:2 (1 : 1,94…1 : 2,14) |

21,8 (17…25) |

95,5 (65…119) |

|

2. Срок хранения яиц 4 мес. Обработка 9%-м раствором уксусной кислоты в течение 17 ч |

23 (18…25) |

1:2 (1 : 1,93…1 : 2,15) |

21,3 (17…25) |

94,3 (59…110) |

|

3. Срок хранения яиц 8 мес. Обработка 70%-м раствором уксусной кислоты в течение 1 ч 5 мин |

23 (18…25) |

1:2 (1 : 1,94…1 : 2,13) |

21,8 (17…25) |

96,2 (72…118) |

|

4. Необработанные яйца |

23 (18…25) |

1:2 (1 : 1,96…1 : 2,12) |

21,3 (18…25) |

95,2 (77…113) |

Таблица 3. Биологические особенности природных видов рода Trichogramma при лабораторном разведении

|

Вид трихограммы |

Плодовитость самки, шт. яиц |

Срок жизни самки, сут |

Период развития до имаго в яйце хозяина, сут |

|

Trichogramma semblidis |

16–20 |

1,5–3 |

13–14 |

|

Trichogramma evanescens |

25–28 |

11–15 |

11–12 |

Таблица 4. Результаты заражения яиц насекомых-хозяев разными видами трихограмм

|

Вид насекомого-хозяина |

Поколение (G) |

Всего яиц в опыте, шт. |

Доля яиц, % |

|

|

зараженных |

отродились имаго яйцееда |

|||

|

T. evanescens |

||||

|

Сосновый шелкопряд |

G2 |

48 |

33,3 |

14,5 |

|

G3 |

36 |

41,7 |

25,0 |

|

|

Табачный бражник |

G2 |

218 |

25,2 |

22,0 |

|

G3 |

150 |

37,3 |

27,3 |

|

|

T. semblidis |

||||

|

Сосновый шелкопряд |

G2 |

56 |

12,5 |

0 |

|

Табачный бражник |

G2 |

207 |

7,2 |

0 |

Рис. 6. Самка T. evanescens с деформированными крыльями

Выводы

Отработка возможности разведения того или иного вида энтомофага в лаборатории – это длительный процесс, предполагающий работу с разными видами насекомых одновременно. Отбор насекомого-хозяина для массовой наработки популяции паразитоида проводят на основе оценки популяционных параметров развития энтомофага и стоимости таких работ.

Разработки по способам массового разведения энтомофагов позволят расширить ассортимент биологических средств и обеспечить надёжную защиту лесов от формирующихся очагов вредителей без негативного воздействия на компоненты лесных экосистем.

Работа выполнена в рамках проводимых исследований по темам НИР ФБУ ВНИИЛМ государственного задания на проведение прикладных научных исследований

Таким образом, разработан способ, позволяющий исключить трудозатраты на лабораторное разведение насекомого-хозяина и осуществлять наработку биологического средства против непарного шелкопряда. Полученные по данному способу особи O. kuvanae (рис. 1) прошли опытно-производственное испытание в очагах непарного шелкопряда в Оренбургской обл. в 2019 г.; при численности фитофага 1,0–1,5 кладки на дерево эффективность составила 81–85%.

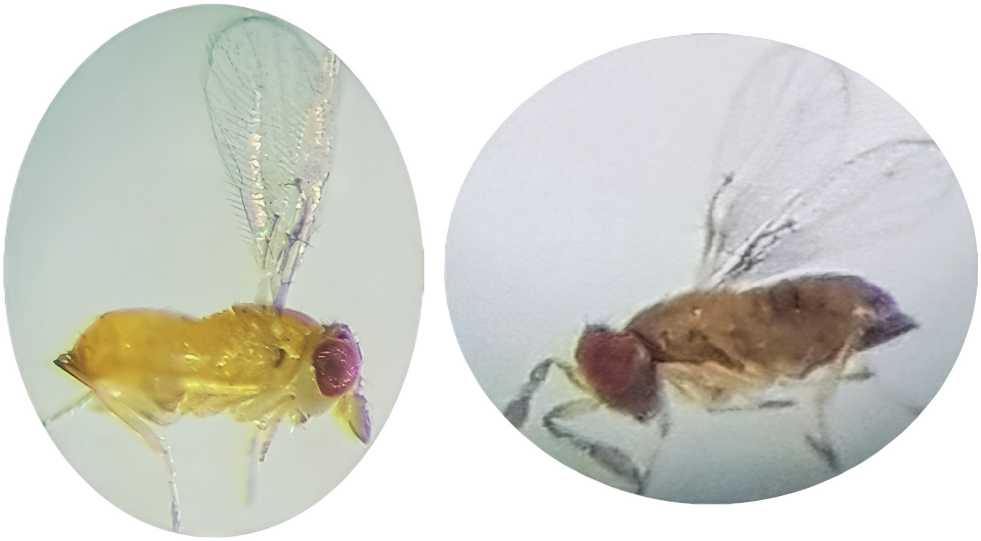

В 2023 г. из собранных в очагах массового размножения яиц звездчатого пилильщика-ткача в Ростовской и Волгоградской областях выведено два вида трихограмм: T. evanescens и T. semblidis, которые различались по размеру, цвету и особенностям биологии (рис. 2). Определение видов подтверждено Ю.Ю. Ильинским (Институт цитологии и генетики СО РАН).

Результаты лабораторного содержания и разведения двух видов трихограмм и изменение численности их лабораторных популяций

Рис. 1. Имаго O. kuvanae перед выпуском в природу

А

Б

Рис. 2. Выведенные имаго самок T. semblidis (А) и T. evanescens (Б)

Число особей, шт.

Trichogramma sp. (желтая)

Trichogramma sp. (бурая)

Рис. 3. Результаты лабораторного разведения двух видов рода Trichogramma по поколениям

наблюдается. Уже в 3-м поколении началось сокращение популяции этого вида – из большинства зараженных яиц ситотроги и галлерии не происходило отрождения имаго. Поэтому режим содержания в темноте изменили на 17-часовую освещенность при 25 °С и влажности 70%. Однако это тоже не дало результатов, после поколения G6 популяция перестала возобновляться.

В результате исследования установлены различия в биологии двух видов трихограмм: T. evanescens оказалась более пластичным видом (табл. 3).

Лучшие адаптационные свойства T. evanes-cens подтверждают и результаты заражения яиц соснового коконопряда и табачного бражника в поколениях G2 и G3, тогда как T. semblidis не стала развиваться на этих хозяевах (табл. 4).

Визуальные наблюдения показали, что самки T. semblidis заражали яйца коконопряда и бражника. Зараженные яйца насекомых-хозяев погибали, но выход имаго яйцееда из них не происходил. Личинки T. evanescens способны развиваться в яйцах этих же видов насекомых-хозяев, при этом при первом заражении было паразитировано 25–30% предложенных яиц, а отродились яйцееды из 14–22% яиц, при повторном заражении было паразитировано уже порядка 40% яиц, выход имаго яйцееда отмечен из 25–27% яиц (рис. 4, 5).

У T. evanescens адаптация к не свойственным для нее хозяевам происходила постепенно: в начале разведения было заражено лишь 10–15% предложенных яиц, после 9-го поколения – уже 60% на галлерии и 90% на ситотроге. В поколениях G1 и G2 были единично отмечены самки с деформированными крыльями (рис. 6). В последующих поколениях наличие таких самок не наблюдалось.

В лаборатории было налажено конвейерное производство T. evanescens . В 2024 г. в Волгоградской обл. при угрозе 50%-го объедания крон сосны в очаге звездчатого пилильщика-ткача было проведено опытное применение выращенной в лаборатории T. evanescens. При однократном расселении этой трихограммы в период максимального лёта имаго фитофага средняя эффективность составила 70,2% (минимальная зараженность в выборках по ветвям – 55,0%, максимальная – 82,7%).

Рис. 4. Заражение яйца табачного бражника самками T. evanescens

Рис. 5. Отрождение T. evanescens из яйца соснового коконопряда

Список литературы Разработка способов производства биологических средств на основе энтомофагов для использования в защите лесов

- Мартынюк, А.А. О концептуальных подходах к новой редакции Лесного кодекса Российской Федерации. - Текст: электронный / А.А. Мартынюк // Лесохозяйственная информация: электронный сетевой журнал. - 2020. - № 2. - С. 5-24. 10.24419/LHI.2304-3083.2020.2.01. - Режим доступа: URL: http://lhi.vniilm.ru. DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2020.2.01.-

- Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 28.02.2024 № 145 "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации").

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" (постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 318).

- Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 312-р "Об утверждении Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года").

- Беднова, О.В. Биологический метод защиты леса: учебное пособие / О.В. Беднова. - Москва: изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2023. - 140 с. EDN: GXQZNF

- Гниненко, Ю.И. Развитие биологических методов защиты леса в России / Ю.И. Гниненко // Биологическая защита растений - основа стабилизации агроэкосистем. - Вып. 6. - Краснодар, 2010. - С. 53-55.

- Гниненко, Ю.И. Биологическая защита леса: рамки эффективности искусственных эпизоотий. - Текст: электронный / Ю.И. Гниненко // Актуальные проблемы лесного комплекса. - Брянск, 2002. - Режим доступа: http://science-bsea.bgita.ru/2002/les_2002/gninenko.htm.

- Методическое руководство по применению интродуцированного яйцееда оэнциртуса куванэ против непарного шелкопряда. - Текст: электронный. - Режим доступа: http://gov.cap.ru/home/65/aris/bd/karantin/document/009-1.html.