Разработка средств и методов диагностирования с частично параллельным резервированием элементов, а также с устранением лишних диагностических операций и диагностических параметров

Автор: Гриценко А.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Техника

Статья в выпуске: 7, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен подход к разработке универсальных средств и методов диагностирования систем двигателя внутреннего сгорания с частично параллельным резервированием элементов, а также с устранением лишних диагностических операций и диагностических параметров

Двигатель внутреннего сгорания, техническое состояние, диагностика, метод, средства, параметры, операции

Короткий адрес: https://sciup.org/14082515

IDR: 14082515 | УДК: 621.43.001.42

Текст научной статьи Разработка средств и методов диагностирования с частично параллельным резервированием элементов, а также с устранением лишних диагностических операций и диагностических параметров

В настоящее время практически все выпускаемые модели автомобилей оборудуют системой самодиагностики. Причем разработка систем самодиагностики сводится к вытеснению приборной диагностики штатными (бортовыми) средствами контроля и диагностирования, которые по эффективности диагностирования и приспособленности в ряде случаев ни сколько не уступают специальным диагностическим средствам.

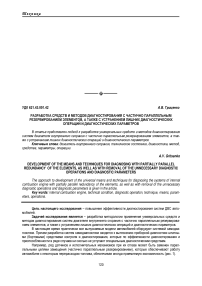

Например, ряд датчиков и исполнительных механизмов при их отказе может быть заменен параллельными цепями замещения (частично параллельным резервированием), которые обеспечивают работу автомобиля с некоторым перерасходом топлива, обеспечивая иногда приемлемую экономичность (рис. 1).

Рис. 1. Структурная схема системы с частично параллельным резервированием элементов

Существуют технические системы с частично параллельным резервированием. Это такие системы, которые оказываются работоспособными в случае отказа нескольких элементов.

Если система представляет собой ряд нагруженных параллельно соединенных n элементов, изображенных на рисунке 1, то вероятность отказа системы равна [1]

Qn (t) = qi(t) • q2(t)-qn (t) •(1)

При условии одинаковой надежности элементов выражение (1) принимает вид qn (t) = qn (t),(2)

где n – число параллельно соединенных элементов.

Тогда вероятность безотказной работы системы определяется по формуле

Pn (t) = 1 - Qn (t) = 1 - q i( t) • q 2( t )••• qn (t).(3)

При q i ( t ) = q ( t )

Pn (t) = 1 - qn (t).(4)

Формула (4) проста и удобна. Если, например, известна вероятность отказа элемента q ( t ) и требуется определить такое число резервных элементов, при котором вероятность отказа Qn ( t ) не будет превосходить заданной величины Q ( t ) , т.е.

q"(t) ^ Q(t),(5)

тогда из неравенства (5) получим n > .(6)

In q ( t )

Если же, задавшись числом резервных элементов, определять, какой должна быть надежность каждого из них, то получим q (t) = n/Q(t).(7)

Однако не все неисправности датчиков и исполнительных механизмов могут заменяться параллельными цепями замещения. Например, отказ датчика положения коленчатого вала приводит к остановке двигателя, устранение отказа требует замены датчика. Важно рассмотреть, при каких условиях выгодней устанавливать параллельные цепи замещения на автомобиле, а в каких случаях просто производить замену элемента или исполнительного механизма или использовать диагностическое оборудование для обнаружения неисправностей. Суммарные затраты на автомобиль определяются как

У З А = ЦА + ЗЭМ + З ТОиТР , (8)

где ЦА – цена автомобиля, руб;

ЗЭМ – затраты на эксплуатационные материалы, руб;

ЗТОиТР – затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт, руб.

При оснащении автомобиля параллельными цепями замещения и другими интеллектуальными системами контроля и диагностирования необходимо, чтобы выполнялось условие

Ц А + ЗЭМ + З ТОиТР

- ЦА + ЦДС + ЗЭМ ЗЭМ + З ТОиТР З ТОиТР ,

где ЦДС – цена устанавливаемых на автомобиль диагностических и контрольных средств, а также па раллельных цепей замещения, руб.

ЗЭСМ – снижение затрат на эксплуатационные материалы за счет установки на автомобиль диагностических и контрольных средств, а также параллельных цепей замещения, руб.

ЗТСОиТР – снижение затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт, за счет установки на автомобиль диагностических и контрольных средств, а также параллельных цепей замещения, руб.

Снижение затрат на эксплуатационные материалы за счет установки на автомобиль диагностических и контрольных средств, а также параллельных цепей замещения

k

З ЭМ = У n ' l A ‘ A P 3M ’ 1 An ’ СЭМ , (10)

i = 1

k где У n - удельное суммарное количество отказов датчиков или исполнительных механизмов на 1000 км i=1

пробега, шт/1000 км;

lА – общий пробег автомобиля к данному моменту времени, км;

к Р ЭМ - средний перерасход эксплуатационных материалов на 100 км пробега автомобиля, л/100 км;

lAn – суммарный пробег автомобилей при наличии данных неисправностей, км;

СЭМ – стоимость эксплуатационных материалов, руб.

Снижение затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт за счет установки на автомобиль диагностических и контрольных средств, а также параллельных цепей замещения

k

З ТОиТР = У (n - n i ) ’ l A ’ п' С ТОиТР , (11)

I = 1

k где У (n -ni) - разность удельного суммарного количества отказов датчиков или исполнительных ме-i=1

ханизмов на 1000 км пробега и удельного суммарного количества отказов датчиков или исполнительных механизмов, которые замещены параллельными цепями, шт/1000 км;

П - повторность проведения ТО и ТР;

СТОиТР – стоимость ТО и ТР, руб.

Таким образом из представленных выражений следует, что автомобилестроение движется к все большему внедрению стратегии проведения ТО и ТР по состоянию. Что, как видно из выражения (9), позволит получить экономию средств.

Также путем повышения эффективности эксплуатации является диагностирование с применением высокодостоверных и информативных СТД, обладающих высокой универсальностью.

Цена на универсальное диагностическое средство

n

Ц у = £ Ц , (12)

i = 1

n где ^ Цi - цена отдельных модулей универсального СТД;

i = 1

n – общее количество отдельных модулей универсального СТД.

Предположим, что СТД применяется для диагностирования следующих датчиков и исполнительных элементов: свечи, датчик положения дроссельной заслонки, датчик массового расхода воздуха, регулятор холостого хода, модуль зажигания, датчик кислорода, датчик температуры, электромагнитные форсунки, электробензонасос, датчик детонации.

Использование отдельных модулей универсального СТД в диагностировании неравномерно. Если использование данного универсального СТД представить коэффициентом использования отдельных модулей СТД, то можно записать

n

П у = Т л , (13)

i = 1

n где ^ni — коэффициенты использования отдельных модулей СТД;

i = 1

n – общее количество отдельных модулей универсального СТД.

В данном случае коэффициент использования отдельных модулей СТД будет зависеть от частоты обращения клиентов с неисправностями данных датчиков и исполнительных элементов.

Условие эффективности использования данного модуля в диагностировании можно записать

= Цк^., Ц 2 • П 2 , , Цn • Пп

...

С С с

12 n где Ц1 , Ц2 , Цi – цена стоимости модуля СТД, руб;

П 1 , П 2 , n i — коэффициенты использования отдельных модулей СТД;

С 1 , С 2 ,… Сi – стоимость диагностирования, приходящаяся на данный модуль, руб.

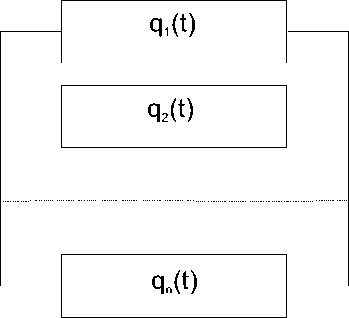

Однако самое сложное в диагностике – выявление случайных факторов, которые приводят к появлению неисправности (попадание соринки, воды, тряска и др.). Сначала нужно найти эпицентр неисправности, системой самодиагностики он не обнаруживается и однозначно выявить его невозможно. Можно воспользоваться методом замены штатных элементов системы и контролем правильности функционирования элемента и системы в целом. Однако в этом случае необходимо соблюдать определенную последовательность действий или действовать в соответствие с алгоритмом. Например, в приведенной схеме имеется несколько элементов, которые обеспечивают функционирование данной системы (рис. 2). Причем вероятности возникновения отказов у этих элементов различны Р 1 >Р 2 >Р 3 >Р 4 . Поэтому действие следует начинать с выявления наиболее вероятной неисправности, придерживаясь правила – начинать диагностирование от простого элемента к сложному.

Рис. 2. Схема соединения элементов системы с заменой (шунтированием) элемента с наибольшей вероятностью отказа

Однако элементы электрических схем легче находить замещением (шунтированием), например, элементом R 1 . Однако в некоторых случаях целесообразней будет заменить несколько последовательных элементов (разъем-контакт-провод-контакт-разъем) одним проводом с соединительными разъемами и контактами. Но это бывает очень сложно сделать, когда, например, провод подсоединяется к колодке электронного блока управления. В данном случае уместней будет использовать внешний ЭБУ с собственной подсоединительной проводкой для контакта с датчиками и исполнительными механизмами, что позволит значительно сократить время выполнения подготовительных операций и устранит целый ряд диагностических воздействий (поэлементного диагностирования).

Таким образом, введем понятие – коэффициент устранения (замещения) лишних диагностических операций, физический смысл которого можно представить как отношение числа диагностических действий zT традиционными методами поиска неисправностей к числу диагностических действий при использовании нового диагностического средства zH при сохранении достоверности диагностирования на том же или большем уровне:

z

К зд = —. (15)

zН

Также введем понятие – коэффициент устранения (замещения) лишних диагностических параметров, физический смысл которого можно представить как отношение числа диагностических параметров nДT традиционными методами поиска неисправностей к числу диагностических параметров при использовании нового СТД nДH при сохранении достоверности диагностирования на том же или большем уровне:

n

К ,ДП = —. (16)

n ДН

Однако количество диагностических параметров, контролируемых новым СТД, может быть меньше, чем традиционных СТД, следовательно, нужно учесть и качественную составляющую при замене традиционных СТД, т.е. должно соблюдаться условие n ДН < n ДТ при ДДН — Д ДТ , (17)

n ДН — n ДТ при ДДН — ДДТ , при этом t ДН << t ДТ , (18)

где ДДН – достоверность выявления неисправностей новым СТД;

Д ДТ – достоверность выявления неисправностей традиционным СТД;

tДН – трудоемкость диагностирования новым СТД;

tДТ – трудоемкость диагностирования традиционным СТД.

Таким образом, можно записать следующее условие:

n ДН ’ tДН < n ДТ ’ t ДТ Д ДН Д ДТ

.

Левая часть неравенства (19) должна стремиться к минимуму.

Если главной задачей при разработке СТД является значительное снижение числа диагностических параметров, то

n n ДН < —

ДТ ’ t ДТ ’ ДДН

Д ДТ ’ t ДН

.

Если достоверность диагностирования новым СТД не изменяется по сравнению с традиционным

Ддн = Ддт , то п ДТ • t ДТ

n ДН < “ t ДН

В этом случае необходимо повышать эффективность диагностирования за счет снижения трудоемкости диагностирования t ДН :

n ДТ • t ДТ • ДДН _ К ЗДП ’ tДТ ’ ДДН

.

tДН < п = п

Д ДТ n ДН Д ДТ

Именно в цепях электронной системы управления двигателем можно достичь наибольшего эффекта от увеличения коэффициента устранения (замещения) лишних диагностических операций и коэффициента устранения (замещения) лишних диагностических параметров. Достичь данной цели можно установкой универсального электронного блока управления с собственной проводкой к датчикам и исполнительным механизмам с функциями управления этими элементами [2].

Выводы

-

1. Разработана методология применения универсальных средств и методов диагностирования систем ДВС с частично параллельным резервированием элементов, а также с устранением лишних диагностических операций и диагностических параметров.

-

2. Получено условие эффективности при оснащении автомобиля параллельными цепями замещения и другими интеллектуальными системами контроля и диагностирования (9).

-

3. Установлены условия эффективности использования универсальных СТД (14).

-

4. Разработано средство – универсальный электронный блок управления с собственной проводкой к датчикам и исполнительным механизмам с функциями управления этими элементами.