Разработка технологии оценки состояния хориоидеи на основе предварительной обработки и количественного анализа изображений воидов по данным ангио-ОКТ

Автор: Ильясова Н.Ю., Самигуллин Р.Т., Кирш Д.В., Демин Н.С.

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Обработка изображений, распознавание образов

Статья в выпуске: 5 т.49, 2025 года.

Бесплатный доступ

В данной работе представлена технология выделения областей интереса на изображениях ангио-ОКТ сетчатки глаза с целью количественного анализа параметров хориоидеи для выявления глазных заболеваний. Актуальность исследований заключается в том, что хориоидея является важным элементом глаза, отвечающим за питание сетчатки и обеспечение ее нормального функционирования. Нарушения в работе хориоидеи приводят к различным заболеваниям глаза, включая дегенеративные заболевания сетчатки и глаукому. Разработан метод оценки состояния хориоидеи, который основывается на нахождении участков отсутствия сосудистого сигнала на изображениях ангио-ОКТ сетчатки глаза. Предложены дополнительные признаки для оценки состояния хориоидеи. Проведён сравнительный анализ применимости предложенных признаков для классификации нормы и патологии. Полученные результаты исследований при различных параметрах в алгоритме расчета признаков показывают возможность применения разработанной технологии для построения классификатора. Результаты работы могут быть полезными для специалистов в области офтальмологии и помочь улучшить диагностику и лечение заболеваний глаза.

Биомедицинские изображения, изображения оптической когерентной томографии, пороговая обработка, хориоидея, количественные признаки, количественный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/140310596

IDR: 140310596 | DOI: 10.18287/2412-6179-CO-1661

Текст научной статьи Разработка технологии оценки состояния хориоидеи на основе предварительной обработки и количественного анализа изображений воидов по данным ангио-ОКТ

Хориоидея представляет собой капиллярный слой, простирающийся вдоль мембраны Бруха и располагающийся рядом с внутренней сосудистой оболочкой. Она играет важную роль в поддержании сосудов пигментного эпителия сетчатки и внешней части сетчатки. Хориоидея является основным сосудистым слоем глаза и оказывает влияние на развитие различных глазных заболеваний, таких как возрастная дегенерация жёлтого пятна, полипоидная хориоидальная васкулопатия, центральная серозная хориоретинопа-тия и миопическая дегенерация жёлтого пятна. Гистологические исследования подтверждают, что патологические процессы воздействуют на строму и сосудистую сеть хориоидеи [1].

Изменения структуры хориоидеи были предложены в качестве биомаркеров различных глазных патологий [2]. Изменение толщины хориоидеи наблюдается при центральной серозной хориоретинопатии, болезни Фогта–Коянаги–Харады, полипоидной хориоидальной васкулопатии и экссудативной возрастной макулярной дегенерации. Важно отметить, что направление этих изменений толщины хориоидеи влияет на регулирование роста глаза, так как хориоидея находится на пути сигналов от сетчатки до склеры. Однако точные физиологические механизмы, лежащие в основе этих изменений, до сих пор требуют дальнейшего изучения. Таким образом, васкуляризация хорио-идеи является предметом активных исследований глаза человека. Понятие «хориоидальный сосудистый индекс» (CVI) было введено для определения отношения площади просвета сосудов к общей площади хорио-идеи [2].

Исследования глазных заболеваний требуют точных и надёжных методов диагностики [3 – 6]. В последние годы оптическая когерентная томография (ОКТ) стала ключевым инструментом в оценке хорио-идеи и других структур глаза [1, 7 – 8]. ОКТ – это неинвазивная методика изображений высокого разрешения, позволяющая получить поперечные слои тканей с микрометровым разрешением [9, 10]. В отличие от других методов, таких как флуоресцентная ангиография или индоцианиновая зелёная ангиография, которые приобрели значимость в диагностике глазных заболеваний, ОКТ обеспечивает более детальную и объективную информацию о структуре и толщине хо-риоидеи [11].

Основные особенности ОКТ заключаются в возможности изображения слоёв тканей глаза и оценке их толщины с высоким разрешением [8]. ОКТ позволяет чётко визуализировать состояние хориоидеи, выявлять ее изменения и определять различные патологические состояния, такие как хориоидальные новообразования, отслеживать эффективность лечения и оценивать прогнозы заболевания [12 – 16]. Благодаря возможности получения трёхмерных изображений [17], ОКТ позволяет более полно исследовать структуру и изменения в хориоидее по сравнению с другими методами.

Необходимым для осуществления классификации является выделение текстурных признаков изображения [18].

Исследования изображений ОКТ глазного дна использовались для разработки алгоритмов регистрации диагностики глаукомы в работах [1, 7]. Также в работе [8] изображения ОКТ глазного дна использовались для определения отёка сетчатки, была разработана система классификации. Аналогичные исследования приведены в работах [19 – 26]. В связи с этим был выбран метод анализа и обработки ангио-ОКТ снимков глазного дна.

1. Материалы и методы

В качестве входных данных для обработки использовался набор изображений ОКТ хориоидеи в режиме ангиографии (ангио-ОКТ), обладающий следующими характеристиками:

– размер изображений: 390×390 пикселей;

-

– общее количество изображений: 40 шт.;

-

– изображений с патологией: 20 шт.;

-

– изображений без патологии: 20 шт.

Пример изображения ангио-ОКТ представлен на рис. 1 а . Для устранения теневого эффекта и улучшения изображения была применена технология компенсации за счёт перемножения на структурное изображение хориоидеи (рис. 1 б ).

а)

Рис. 1. Примеры используемых изображений (390×390 пикселей): а) ангио-ОКТ хориоидеи; б) структурное изображение хориоидеи

б)

Для оценки статуса хориокапилляриса используются сканы ОКТ с функцией ангиографии (ОКТА).

Для проведения исследования использовались снимки, которые проводились на расстоянии от 9 до 18 мкм в глубину сосудистой оболочки от мембраны Бруха и экспериментально были отобраны пласты толщиной 9 мкм. Изображения на данных глубине и шаге были отобраны на основании того, что на снимках при данных параметрах количество войдов наименьшее [3]. Сам метод заключается в том, что сканы ОКТА подвергаются локальной пороговой обработке с помощью алгоритма Phansalkar, где войды определяются как пиксели черного цвета [4]. Признаком для отслеживания патологических изменений в хориоидее является увеличение количества крупных войдов или увеличение их размера [3].

Для изображений оптической когерентной томографии хориоидеи в режиме ангиографии были предложены такие критерии, как количество войдов и площадь войдов, то есть статус хориокапилляров определяется наличием пустот площадью, равной или превосходящей 5000 мкм2 [4].

Для дальнейшего анализа хориоидального индекса были выбраны релевантные признаки, на основании которых проводился детальный анализ. Ниже представлена технология оценивания диагностических признаков для выявления патологий по изображениям ангио-ОКТ сетчатки глаза.

2. Технология оценки состояния хориоидеи

Для оценки состояния хориоидеи была разработана технология, состоящая из следующих этапов, включающих методы предварительной обработки:

а) обработка медианным фильтром;

б) пороговая обработка;

в) обработка экстремальным фильтром;

г) выделение войдов.

3. Описание эксперимента

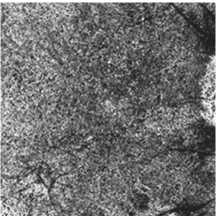

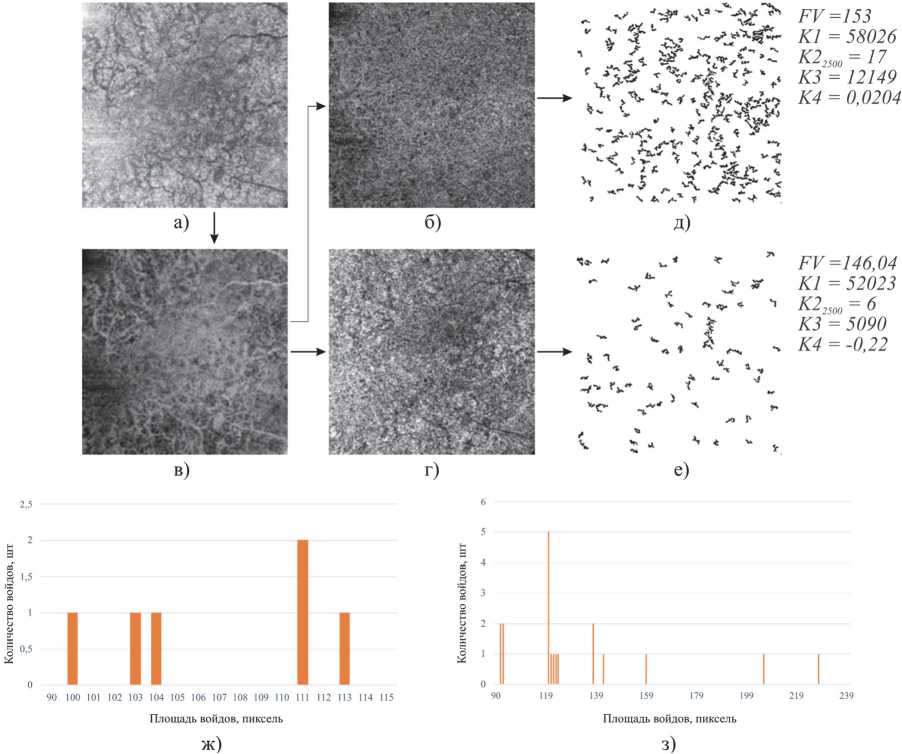

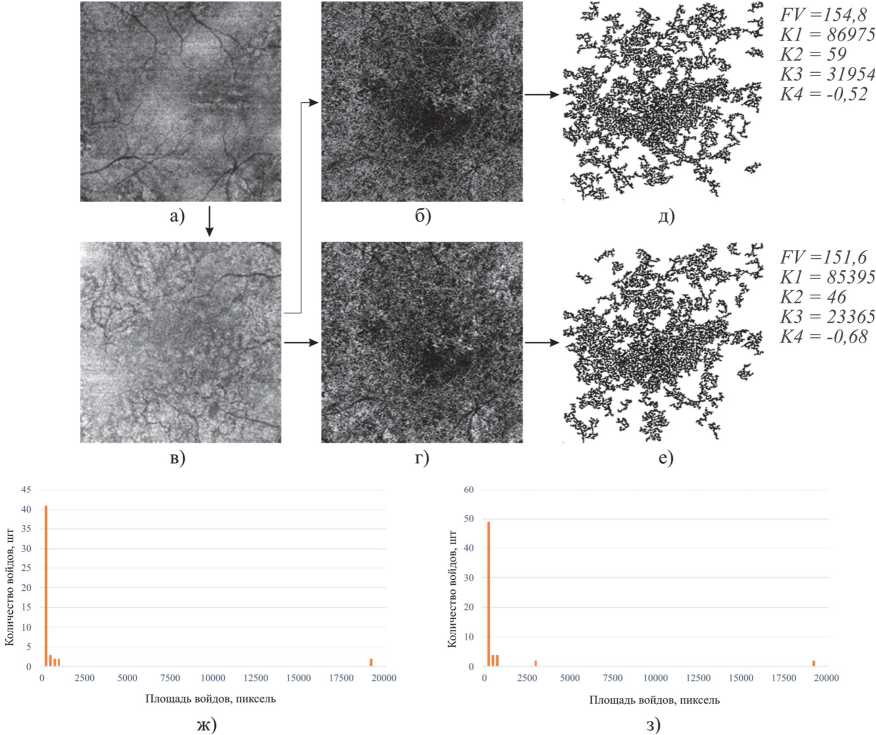

На рис. 2 представлены этапы обработки изображений и выделения войдов на данных изображениях. После был произведён подсчёт войдов более 500 мкм2. Также на данном рисунке представлено два случая изображения, с патологией и без ангио-ОКТ. Патология (рис. 2 а , б , в , ж ), без патологии ан-гио-ОКТ (рис. 2 г , д , е , з ). Можно заметить, что легко идентифицировать ангио-ОКТ с патологией по количеству войдов, более 5000 мкм2, и плотности их распределения. Что показано на гистограммах (рис. 2 ж , з ).

Для количественной оценки хориоидеи на изображениях ангио-ОКТ сетчатки глаза были выбраны следующие характеристики:

-

1) потоковые войды (пустоты) ( FV );

-

2) количество войдов (пустот) ( K 1);

-

3) количество войдов, которые имеют площадь, равную 5000 мкм2 или больше ( K 2);

-

4) контурная характеристика ( K 3);

-

5) коэффициент прозрачности ( K 4);

Потоковые войды вычисляются как соотношение площади войдов и полной площади:

FV = Area Fowod x ioo%, (1)

Areawhole где AreaFlowvoid – область с отсутствием потока.

Для выделения этой области применялась пороговая обработка:

Area Flowvoid S ( I mean I ( i , j ) ) > n x SD , (2)

где I mean – среднее значение интенсивности всего изображения I(i,j) – значение интенсивности каждого отдельного пикселя, n – положительное число, SD – стандартное отклонение.

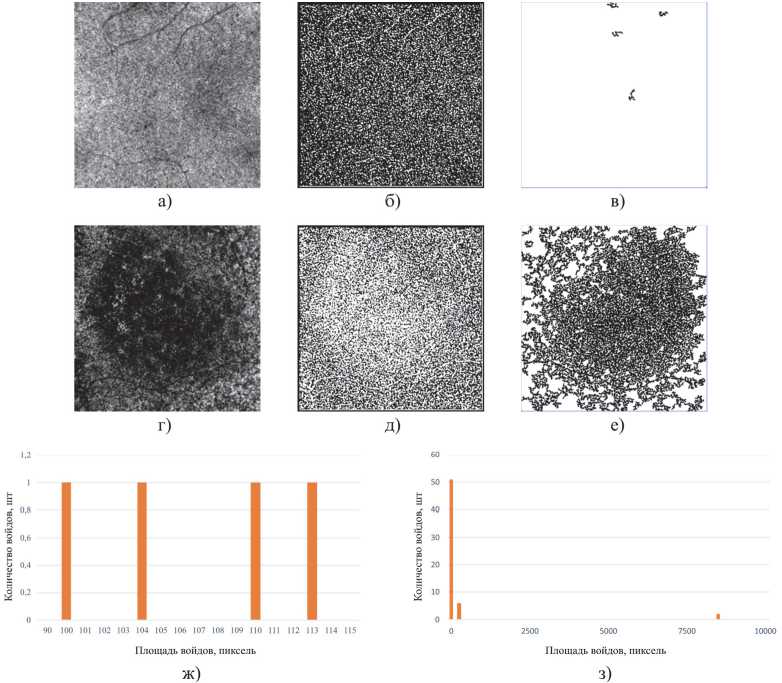

Подсчёт войдов осуществляется с помощью алгоритма, который представлен на рис. 3.

Рис. 2. Результаты выделения войдов на ангио-ОКТ изображении (390×390 пикселей): а) исходное изображение без патологии; б) изображение без патологии после пороговой обработки; в) изображение без патологии после выделения войдов; г) изображение исходное с патологией; д) изображение с патологией после пороговой обработки; е) изображение с патологией после выделения войдов; ж) результат подсчёта войдов для изображения без патологии более 2500 мкм2; з) результат подсчёта войдов для изображения с патологией более 5000 мкм2

Рис. 3. Схема алгоритма выделения войдов

K 2 – количество войдов размером более 5000 мкм2 также определяется с помощью алгоритма (рис. 3).

К 3 – сумма всех пикселей контуров на изображении.

Прозрачность характеризуется положительным смещением среднего значения I яркости относительно срединного значения:

I c ( I max

-I ■ 1/2 min .

Для непрозрачных сред I < I c . Количественным выражением параметра является коэффициент прозрачности, коэффициент определяется по формуле (3) [3].

K 4 = ( I - I c )/ I ,

где K 4 – коэффициент прозрачности, I – среднее значение яркости, I c – срединное значение яркости.

Согласно исследованиям, проведённым в литературе [4], у индивидов с патологией хориокапилляров наблюдалось большее количество крупных пустот по сравнению со здоровыми пациентами. Для улучшения результатов последующей классификации и разделимости признаков была предложена теневая компенсация изображения. Для реализации теневой компенсации было использовано структурное изображение хо-риоидеи, снятое в паре с ангио-ОКТ изображением. Структурное изображение ОКТ позволяет рассмотреть различные слои и структуры глазного фонда, такие как сетчатка, хориоидея, стекловидное тело и другие.

Для улучшения результатов были предложены следующие этапы предобработки:

1) Инверсия структурного изображения.

2) Перемножение изображений структурного и ангио-ОКТ.

4. Результаты исследований и обсуждение

Таким образом реализована теневая компенсация. Перемножение происходило по следующей формуле:

F compensated = F cC * ( 1 - Norm ( S CC ) ) . (5)

где Norm представляет операцию нормализации изображения, S сс – структурное изображение хориоидеи, F cc – ангио-ОКТ изображение.

По результатам предобработки была проведена оценка для изображений, прошедших теневую компенсацию, и тех, что были без неё, по описанным ранее критериям.

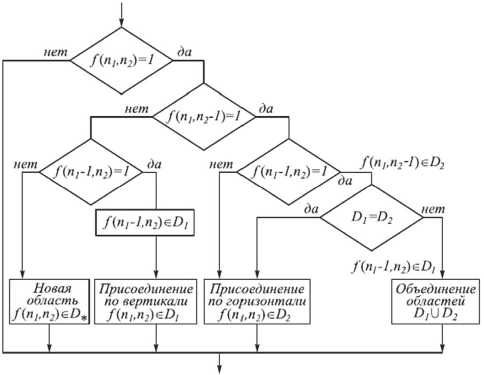

На рис. 4, 5 приведены результаты выполнения программы с изображениями, предоставленными Московским стоматологическим университетом (кафедра офтальмологии) им. А.И. Евдокимова.

На рис. 4 представлены результаты выполнения программы с изображением ангио-ОКТ без патологии. На рис. 5 представлены результаты выполнения программы с изображением ангио-ОКТ пациента с патологией. Так как на данных ангио-ОКТ без патологии не было найдено войдов больше 5000 мкм2, то было введено значение K 2 2500 , которое характеризует количество войдов, превышающих размер 2500 мкм2.

Рис. 4. Результаты выполнения программы для ангио-ОКТ изображений (390×390 пикселей) без патологии:

а) структурное изображение; б) ангио-ОКТ; в) инверсия структурного изображения; г) изображение после теневой компенсации; д) изображение выделенных войдов из необработанного изображения; е) изображение выделенных войдов из обработанного изображения; ж) гистограмма распределения войдов > 2500 мкм2 с обработкой; з) гистограмма распределения войдов > 2500 мкм2 без обработки

Рис. 5. Результаты выполнения программы для ангио-ОКТ изображений (390×390 пикселей) с патологией: а) структурное изображение; б) ангио-ОКТ; в) инверсия структурного изображения; г) изображение после теневой компенсации;

д) изображение выделенных войдов из необработанного изображения; е) изображение выделенных войдов из обработанного изображения; ж) гистограмма распределения войдов > 5000 мкм2 с обработкой, з) гистограмма распределения войдов > 5000 мкм2 без обработки

Представленный алгоритм работает вне зависимости от оборудования, используемого для регистрации ангио-ОКТ.

При проведении сравнения выходных данных характеристик до и после предобработки FV , K 1, K 2, K 3, K 4 oбнаружено существенное увеличение разницы между значениями K 2 для образцов без патологии и образцов с патологией. У образцов с патологией наблюдается незначительное снижение разницы, в то время как у образцов без патологии войды площадью более 5000 мкм2 исчезли, а количество войдов площадью свыше 2500 мкм2 уменьшилось в два раза. Значение FV также снижается при использовании теневой компенсации, что соответствует уменьшению количества войдов. При различных значениях параметра n в формуле (2) (табл. 1) значения количества проточных войдов при подсчёте изменяется как для изображения с патологией, так и для изображения без патологии.

Таким образом был разработан метод оценки состояния хориоидеи путём нахождения участков отсутствия сосудистого сигнала (войдов) на ангио-ОКТ изображениях хориоидеи, который позволил улучшить выделяемые признаки и увеличить разделимость между образцами с патологией и без. Была предложена технология количественного оценивания хориоидеи выделением и подсчётом войдов. Также был предложен метод улучшения способа подсчёта войдов, включающий пороговую обработку, и анализ изменения качества обработки при различных значениях порога. В дальнейшем данные признаки будут использованы для разработки классификатора.

Табл. 1. Результаты подсчета количества проточных войдов с предобработкой и без для различных значений параметра пороговой обработки

|

Значение параметра n |

||||

|

1 |

2 |

4 |

||

|

Образец без патологии |

FV -comp. |

146,04 |

138,56 |

131,31 |

|

FV |

153,68 |

151,13 |

145,9 |

|

|

Образец с патологией |

FV -comp. |

184,94 |

176,61 |

156,94 |

|

FV |

188,28 |

181,50 |

160,94 |

|

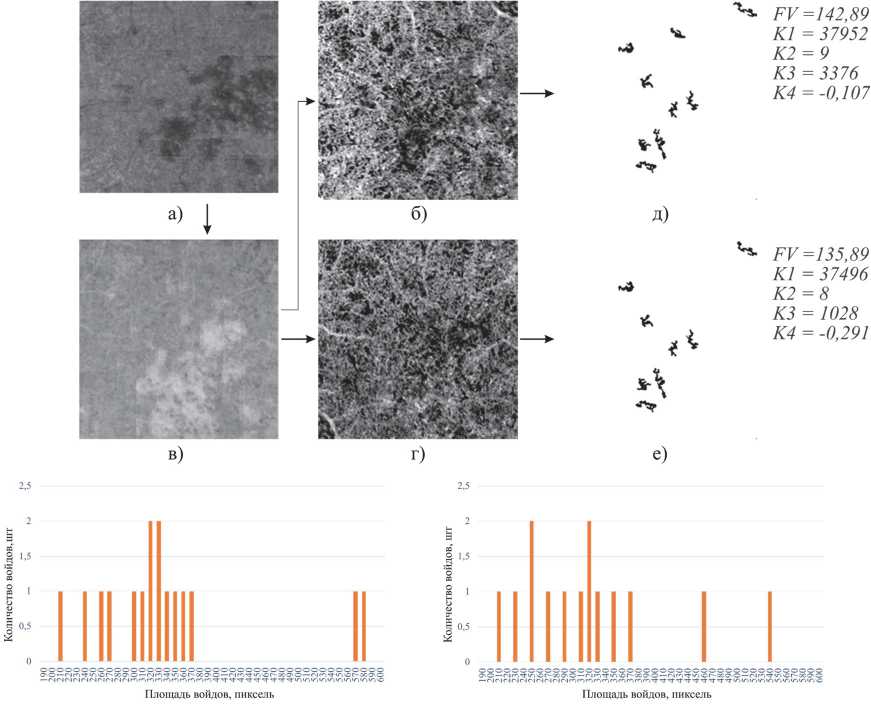

Так как в рамках данной работы не рассматривалось построение классификатора, то произвести численное сравнение с другими публикациями невозможно. Ближайшая по результатам работа [26] рассматривает лишь подсчёт признака FV, и в качестве предобработки используется гауссов фильтр. В рамках же текущей работы фильтрация шумов производится в несколько этапов, что позволяет лучше компенсировать импульсные шумы, являющиеся обычным явлением для данных ОКТ. Также предлагается использовать большее количество признаков, что может улучшить результат классификации. Пример применения предложенной технологии к исходным данным работы [26] представлен на рис. 6.

ж) з)

Рис. 6. Результаты выполнения программы для ангио-ОКТ изображений (390×390 пикселей) с патологией из работы [26]: а) структурное изображение; б) ангио-ОКТ; в) инверсия структурного изображения; г) изображение после теневой компенсации; д) изображение выделенных войдов из обработанного изображения; е) изображение выделенных войдов из необработанного изображения; ж) гистограмма распределения войдов > 5000 мкм2 с обработкой; з) гистограмма распределения войдов > 5000 мкм2 без обработки

Заключение

Васкуляризация хориоидеи является предметом активных исследований при прогнозировании глазных заболеваний человека.

В статье был предложен метод выделения анализа ангио-ОКТ изображений, включающий методы предварительной обработки, использующие структурные изображения для теневой компенсации, что значительно увеличивает корреляцию между признаками, для изображений ангио-ОКТ с патологией и без патологии. В результате проведённых экспериментов для изображений ангио-ОКТ с патологией и без патологии были получены результаты подсчёта войдов для различных значений пороговой обработки. Результаты свидетельствуют о том, что этап теневой компенсации существенно улучшает анализ изображений ангио-

ОКТ. Предложенная в работе технология показывает возможность разделения классов нормы и патологии с использованием рассмотренных признаков. Дальнейшие исследования будут направлены на сбор данных, достаточных для построения классификатора на основе описанных в данной работе методов.

Работа выполнена при поддержке государственного задания по теме FSSS-2023-0006 (теоретическая и экспериментальная часть) и в рамках государственного задания НИЦ «Курчатовский институт» (программная реализация).