Разработка технологий выращивания сельскохозяйственных культур, приемлемых в органическом земледелии в Северо-Западном регионе России

Автор: С.А. Доброхотов, А.И. Анисимов.С.А. Доброхотов, А.И. Анисимов

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Статья в выпуске: 1 (47), 2021 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149129541

IDR: 149129541

Текст статьи Разработка технологий выращивания сельскохозяйственных культур, приемлемых в органическом земледелии в Северо-Западном регионе России

В Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) входят 11 субъектов Российской Федерации, в том числе: г. Санкт-Петербург, Республика Карелия и Республика Коми, семь областей (Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская) и Ненецкий автономный округ, занимает почти 10% территории России. В экологическом плане, почвенно-климатических условиях регион расположен в зоне хвойных лесов (таёжная зона) с преобладанием подзолистых, окультуренных дерново-подзолистых, болотных (торфяных) почв с низким потенциалом плодородия.

Регион имеет выход к четырем морям – Балтийскому, Белому, Баренцеву и Карскому. Берут истоки и протекают крупные реки, которые являются источниками водопотребления для самых крупных городов России (Москва и Санкт-Петербург). В Северо-Западном регионе расположены крупнейшее в Европе Ладожское озеро, а также меньшие по площади, но достаточно крупные озёра: Онежское, Чудское, Ильмень, Селигер. В рыбоохранной зоне водоёмов не разрешается применение агрохимикатов и пестицидов. Поэтому вблизи их должны развиваться органические фермерские хозяйства.

Ленинградская область производит 35,5% всего объёма растениеводческой продукции СЗФО [1]. В соответствии со своим географическим положением область находится в зоне рискованного земледелия. Растениеводство области ориентировано на внедрении инновационных технологий, направленных на сохранение и повышение плодородия почв, увеличение уровня производства сельскохозяйственных культур, снижение зависимости с.-х. производства от влияния неблагоприятных природно-климатических условий. В последнее время в фермерских хозяйствах намечается переориентация на органическое земледелие (ОЗ).

Поэтому наши исследования, начатые в 2010 г., оказались актуальными как для России в целом, так и для СЗФО и Ленинградской области. Основные работы были проведены на участке ОЗ учебно-опытного сада СПбГАУ в модельном полевом опыте [2].

В своих исследованиях ориентировались на Постановление государственного санитарного врача России Г. Онищенко № 26 от 21 апреля 2008 г., определившего понятие органической продукции и способы ее получения. Постановление было фактически слепком с регламентов стран Европейского содружества (ЕС) по вопросам органического земледелия, пищевого кодекса (Kodex Alimentarius).

В основу технологии ОЗ лежат исследования российских учёных по биологизации земледелия [4]. Эти технологии пришлось адаптировать для органического земледелия. В ОЗ требования (нормативы, регламенты) более жесткие, чем в системе биологического земледелия. В течение шести лет была отработана система севооборотов, структура посевных площадей, удобрения, испытаны различные микробиологические препараты и их эффективность.

Поэтому для решения практических задач изучены следующие вопросы:

-

1. Оценена урожайность зерновых и овощных культур, выращенных по органической технологии, при сравнении с традиционной.

-

2. Подобраны препараты, приемлемые для защиты растений от вредителей и болезней на большинстве сельскохозяйственных культур СЗФО.

-

3. Дана экономическая оценка выращивания с.-х. культур по органической технологии.

-

4. Предложен способ расчёта цен реализации органической растениеводческой продукции.

Урожайность сельскохозяйственных культур, выращенных на участке ОЗ в СПбГАУ, сравнивалась с урожайностью, получаемой в традиционных хозяйствах Ленинградской области на фоне интенсивного применения минеральных удобрений и химических средств защиты растений. Было установлено, что в первые два года, пока не вышли на запланированный севооборот с использованием клевера (источник биологического азота), внесения компоста собственного приготовления (40 т/га под овощные и картофель), разрешённых минеральных удобрений и мелиорантов (фосфоритная мука, до ломитовая мука, фосфат калия, зола) и микробиологических препаратов, урожайность была ниже.

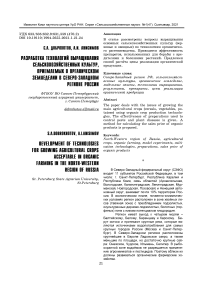

Начиная с четвертого года исследований урожайность сельскохозяйственных культур в наших опытах стала приближаться к урожайности, получаемых в акционерных объединениях (АО) Ленинградской области [4,5]. Динамика урожайности с.-х. культур на участке ОЗ показана на рисунке.

В СЗФО насекомые наносят основной вред картофелю, капусте, моркови, землянике; из болезней - фитофтороз картофеля, пятнистости на зерновых культурах, иногда головнёвые [6]. Если в традиционном земледелии применяют главным образом средства защиты растений, то в органическом - упор делается на микробиологические препараты, агротехнический способ борьбы, сохранении природных энтомофагов.

В борьбе с проволочниками - личинками жуков из семейства щелкунов ( Elateridae ) - были испытаны препараты на основе энтомопатогенных нематод (ЭПН) - Немабакт, Метаризин (на основе энтомопатогенного гриба метаризиума). Наибольшая эффективность (инновационная технология) оказалась в варианте, если одновременно обрабатывать клубни, дно борозды при посадке картофеля и делать обработку в период вегетации [7]. Из агротехнических средств борьбы предложена технология использования горчицы белой. Это позволяет сдерживать численность вредителя на уровне ниже ЭПВ (экономический порог вредоносности) как по численности, так и проценту повреждённых клубней. Последняя технология была рекомендована для внедрения в экологическое крестьянско-фермерское хозяйство «Алёховщина» в 2014 г.

В борьбе с колорадским жуком высокую биологическую эффективность (БЭ) показали препараты Битоксибациллин и Бацикол (опытный образец ВНИИСХМ) при опрыскивании против личинок первого возраста (до 100%).

Против фитофтороза картофеля эффективной оказалась система применения из двух опрыскиваний бордоской смесью или хлорокисью меди (эти препараты разрешены для использования в ОЗ) в конце июля - начале августа. Это позволяет на две недели задержать интенсивное развитие заболевания. В августе можно применять лишь микробиологические фунгициды, чтобы выдержать срок ожидания разрешённых химических СЗР (средств защиты растений).

На капусте против листогрызущих вредителей (гусеницы капустной моли, репной и капустной белянки) эффективны разрешённые микробиологические препараты (Битоксибациллин, Лепидоцид), а также биохимический препарат - Фитоверма. Последний препарат является аналогом Спинтора (спиносад), разрешённого в странах ЕС в органическом земледелии. Против капустной мухи БЭ микробиологических препаратов составляла около 50– 60%, наибольшая - при внесении Немабакта в кассеты с рассадой за один-два дня перед высадкой её на постоянное место в поле [8].

В

¥

2011 г.

2012 г.

2014 г.

2015 г.

2013 г .

Рис. Динамика урожайности культур по годам на участке органического земледелия СПбГАУ.

Fig. Dynamics of crop yield by years on the plot of land of organic farming of St.Petersburg State Agrarian University.

Картофель

Капуста белокочанная Свёкла Морковь

Против крестоцветных блошек из рода Phyllotreta нет зарегистрированных препаратов, которые можно применять в ОЗ. Из большого количества испытанных препаратов для защиты капусты от этих вредителей рекомендуем Бацикол, Биостоп, Фитоверм, Спинтор. Однако данные экологически безопасные СЗР должны пройти ещё государственную процедуру регистрации, чтобы их применяли производители органической продукции.

На морковь в нашей лесной зоне сильно вредит морковная листоблошка (Trioza apicalis) . Взрослые насекомые, прилетающие с хвойных лесов, и их личинки вызывают скручивание листьев. Из безопасных средств лишь двукратная обработка

Фитовермом в 0,8-1%-ной концентрации обеспечивала надёжную защиту от вредителя. БЭ достигала 70-80%.

Зерновые культуры страдают в основном от различных болезней (пятнистость листьев, ржавчина, фуза-риоз и др.). Нами было испытано более 10 биопрепаратов против сетчатой пятнистости ячменя. Лишь в годы слабого развития болезни они показали достаточно высокую БЭ. В год эпи-фитотии их эффективность была очень низкой [9]. Нам удалось разработать экологически безопасный способ борьбы с пыльной головнёй овса -это термотерапия (прогревание семян при температуре 53±1 0С) и обработка их микроэлементами при посеве [10].

Важным вопросом является оценка экономической эффективности применения минеральных удобрений и микробиологических препаратов в органическом земледелии. Наши опыты показали, что окупаемость минеральных удобрений составляет от двух до пяти раз, в то время как окупаемость микробиологических препаратов в 5–10 раз больше. Разработана методика (способ) расчёта цены реализации органической продукции, выручка от реализации этой продукции была не меньше, чем из обычных хозяйств (традиционного направления). Установлено, что цену реализации органической продукции зерновых культур надо повышать на 30–90%, по сравнению с традиционной. Это позволит органическому фермерскому хозяйству конкурировать с обычными фермерами, получая приблизительно одинаковую рентабельность производства [11].