Разработка учебных курсов по методике инноваций для магистерской программы по гранту В. Потанина

Автор: Байбурин Альберт Халитович, Кочарин Николай Витальевич, Мельник Андрей Анатольевич

Рубрика: Научно-методический раздел

Статья в выпуске: 3 т.19, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье дается краткая аннотация проекта по гранту В. Потанина - разработка магистерских программ по направлению «Строительство». Актуальность новых магистерских курсов обусловлена переходом мировой экономики к новому технологическому укладу. Новые учебные модули формируют у обучаемых инновационное мышление, профессиональные и социальные компетенции, навыки самоорганизации в творческой работе. Кратко описывается содержание единого цикла новых учебных курсов по методам инноваций в строительстве: «Функционально-стоимостной анализ», «Теория решения изобретательских задач», «Планирование эксперимента» и «Патентоведение», внедряемых в рамках действующей магистерской программы. Курсы связаны в единый цикл сквозной логикой НИР магистра и учебными заданиями. Дается аннотация выпущенных учебных пособий для магистрантов инновационных программ обучения. Описаны формы демонстрации результатов проекта в вузе и сторонних организациях. Приведены результаты выполнения образовательного проекта: количество учебных пособий, заявок на изобретения, статей, количество поступивших в аспирантуру. Отмечены трудности в реализации проекта.

Высшее образование, магистерская программа, методы инноваций, функционально-стоимостной анализ, теория решения изобретательских задач, планирование эксперимента, патентоведение

Короткий адрес: https://sciup.org/147232149

IDR: 147232149 | УДК: [005.9+001.895]:378.147 | DOI: 10.14529/build190310

Текст научной статьи Разработка учебных курсов по методике инноваций для магистерской программы по гранту В. Потанина

Современный технологический уклад мировой экономики, быстрое устаревание знаний предъявляют новые требования к образованию – от фактологического обучения к методологическому. Совершенствование содержания магистерских программ должно способствовать освоению знаний и навыков методологии инноваций, что будет гарантировать востребованность выпускников на региональном, национальном и международном рынках труда [1]. В статье рассмотрены результаты разработки образовательного проекта по гранту В. Потанина, отвечающего современным вызовам.

Академики РААСН выражают тревогу по поводу качества современного архитектурностроительного образования: согласно ФГОС 40 % трудоемкости программ составляют общие, не профессионально ориентированные дисциплины: «Философские проблемы науки и техники», «История и методология науки и техники», «Информационные технологии» и т. д. [2]. Указанные дисциплины (в том виде, в котором они обычно преподаются) не формируют навыки создания инноваций, далеки от профессиональной базы для их внедрения.

В результате опыта работы с магистрантами было выявлено два факта: низкий общий уровень выпускных квалификационных работ магистров и в то же время возможность выполнить исследование на уровне инновации, применяя, эффективные методы теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), функционально-стоимостного анализа (ФСА) и планирования эксперимента [3–13].

Краткая аннотация образовательного проекта

Командой из семи человек разрабатывался единый цикл новых учебных курсов по методам инноваций в строительстве: «Функциональностоимостной анализ», «Теория решения изобретательских задач», «Планирование эксперимента» и «Патентоведение» в рамках действующей магистерской программы «Строительные технологии и механика сооружений» по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство». В команду входили один советник РААСН, доктор технических наук, доктор педагогических наук, три кандидата технических наук, два преподавателя.

В рамках проекта подготовлены учебные курсы, связанные в единый цикл сквозной логикой НИР магистра [11, 14, 15] и учебными заданиями.

-

1. Функционально-стоимостной анализ: построение структурной, функциональной и стоимостной моделей объекта исследования, анализ и постановка задач исследований. Проведение исторических исследований объекта и прогнозирова-

- ние путей его развития в соответствии с закономерностями развития, расширение поискового поля исследования.

-

2. Теория решения изобретательских задач: законы развития технических систем, приемы разрешения противоречий, решение поставленных изобретательских или исследовательских задач.

-

3. Планирование эксперимента: теория планирования эксперимента и обработки его результатов с целью оптимизации структуры и параметров полученных решений и получения достоверных данных с наименьшими затратами.

-

4. Патентоведение: основы патентного права; проведение патентно-информационных исследований; исследование патентной частоты; защита авторских прав.

Особенность совместного применения курсов заключается в сквозных учебных заданиях и понимании логики развития объектов профессиональной деятельности, нацеленных на результат в виде инноваций и воспитания творческих личностей.

Отличие от подобных учебных курсов заключается в системном эффекте их совместного применения в эвристической связке: анализ исследовательского пространства (поля) → задача → решение → эксперимент (оптимизация полученных решений) → инновация (с патентованием), а также в применении проблемно-поискового и проектного методов обучения.

Указанные модули могут быть введены в любые другие магистерские программы, реализуемые в Архитектурно-строительном институте по строительному направлению. Реализация учебных курсов формирует компетенции согласно ФГОС ВО магистратура по направлению 08.04.01 Строительство (приказ МОиН РФ № 482 от 31.05.2017) и профессиональным стандартам, например «Специалист по научно-исследовательским и опытноконструкторским разработкам» (код 40.011).

В качестве партнеров выступали Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, СРО «Союз строительных компаний Урала и Сибири», заинтересованные компании и предприятия (ОАО «ЧелЖБИ-1», ООО «Штрих», ООО «Челябобллескомплект», ООО «СК-Проект», АО «Альфа Кинетика» и др.).

Анализ результатов проекта

Созданные рабочие программы новых учебных курсов, которые формируют инновационное мышление, связаны между собой четкой логикой:

-

фу нкционально-стоимостной анализ – анализ исходного состояния объекта исследования, выявления проблем и постановка задач исследований;

-

те ория решения изобретательских задач – решение поставленных задач и прогноз путей дальнейшего развития;

теория планирования эксперимента – оптимизация методов исследований и структурно- параметрических решений в рамках НИОКР;

патентоведение – навыки исторического метода исследования объектов и защиты авторских прав.

Функционально-стоимостной анализ (1-й семестр, 3 зачетные единицы (ЗЕ), 54 часа, экзамен). Краткое содержание: анализ объекта исследования с построением структурной, параметрической, функциональной и стоимостной моделей объекта (продукции, процесса или услуги); формулировка и ранжирование функций; поиск нежелательных эффектов; анализ затрат; постановка задач исследований. Выполнение семестровых заданий «Патентный поиск по теме исследования магистра», «ФСА строительной системы или технологии и/или конструкции». Учебная литература [4, 8, 9].

Теория решения изобретательских задач (2-й семестр, 3 ЗЕ, 54 часа, экзамен). Краткое содержание: законы развития технических систем, приемы разрешения противоречий, фонды изобретательских эффектов, решение учебных задач, качества творческой личности. Выполнение семестровых заданий «Формулировка и разрешение противоречий по выявленным задачам (см. курс ФСА) в теме исследования»; «Проведение исторического исследования развития объекта с прогнозированием путей его развития». Учебная литература [3–7, 10, 12].

Теория планирования эксперимента (3-й семестр, 2 ЗЕ, 36 часов, зачет). Краткое содержание: математическая теория планирования эксперимента; обработка результатов эксперимента; проверка статистических гипотез; решение учебных задач. Выполнение семестрового задания «Составление плана полного факторного эксперимента по оптимизации полученных решений». Учебная литература [13].

Патентоведение (4-й семестр, 2 ЗЕ, 36 часов, экзамен): основы патентного права; проведение патентно-информационных исследований; исследование патентной частоты; способы защиты авторских прав. Выполнение семестровых заданий «Составление заявки на полезную модель или изобретение по теме исследований»; «Анализ внешней социально-технологической среды и варианты проектов внедрения подготовленной заявки на патент». Учебная литература [7, 10, 11].

Ожидаемый результат обучения в виде заявок на изобретения в каждой группе обучаемых магистрантов был достигнут – подготовлено и подано 3 заявки. По другим заявленным показателям результат достигнут в неполном объеме: количество публикаций в научных журналах, сборниках конференций (8 публикаций); количество студентов, поступивших в аспирантуру (1 человек с курса); количество вузов, применивших новые учебные курсы (пока нет). Однако за период менее года трудно было ожидать больших результатов.

В рамках гранта изданы учебные пособия:

-

1. Байбурин А.Х., Кочарин Н.В. Методы инноваций в строительстве: учебное пособие [7].

-

2. Научно-исследовательская работа магистрантов инновационной программы с основами патентоведения: учебное пособие / А.Х. Байбурин, Н.В. Ко-чарин, И.А. Шишкоедова, Б.В. Шмаков [11].

-

3. Шмаков Б.В., Байбурин А.Х. Теория решения изобретательских задач: учебное пособие [12].

-

4. Горбунов Н.И., Горбунов К.Н., Коча-рин Н.В., Байбурин А.Х., Примак Н.Б. Теория планирования эксперимента: учебное пособие [13].

В учебном пособии на примерах из строительства представлены законы развития технических систем, разработанные в рамках теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), а также основные положения и пример функциональностоимостного анализа (ФСА). В помощь преподавателям представлены задания для самостоятельной работы студентов, рекомендации по проведению практик, подготовки выпускной квалификационной работы магистра. Цель пособия – акцент в обучении магистров на освоение компетенции владения методами инноваций.

Учебное пособие имеет две части. Первая часть – это в большей мере методические указания, содержащие информацию по выбору направления исследований, формулированию цели и задач, написанию обзора состояния вопроса по теме, составлению плана проведения исследований, а также по публикации и внедрению результатов выполненной работы. Отдельные разделы первой части посвящены применению ФСА, созданию информационного фонда, участию в грантовых конкурсах. Вторая часть посвящена основам патентоведения и знакомит студентов с понятиями изобретения, полезной модели, промышленного образца. В этой части приведена информация по проведению патентного поиска и оформлению патентных прав.

В учебном пособии представлены законы развития технических систем, разработанные в рамках теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), а также основные положения этой теории. Пособие необходимо использовать для решения задач, поставленных в результате функциональностоимостного анализа (ФСА) рассматриваемой системы, а также анализа методом качественных структур (МКС) при выполнении магистрантами выпускной квалификационной работы, в процессе выполнения исследований, прохождения практик, при оформлении результатов работы. Инновационной составляющей пособия является использование МКС во взаимосвязи с ТРИЗ, вскрывающеее глубинные смыслы законов развития систем.

В пособии представлены общие принципы планирования и проведения промышленного эксперимента, описание этапов активного эксперимента, метод эволюционного планирования, последовательный симплекс-метод, задачи для магистров по планированию эксперимента.

Готовится к изданию учебное пособие:

Байбурин А.Х., Кочарин Н.В., Прохоров Ю.Ф., Кухаренко С.И., Примак Н.Б., Шмаков Б.В. Функционально-стоимостной анализ: учебное пособие. Челябинск: Полиграф-Центр, 2019. 141 с.

В пособии представлены общие положения теории систем, описание хозяйственной системы как объекта управления, принципов действия систем, этапов функционально-стоимостного анализа, представлена методика функциональноидеального моделирования, ФСА организационных структур.

Для обучения оборудованы рабочие места программы АиССт (Анализ и синтез систем, ООО «Аналитика»), в которой формализованы ФСА и приемы разрешения технических противоречий ТРИЗ. В обучении также используются лицензионные программы для компьютерного моделирования и научных исследований LIRA, REVIT, ELCAD, MATLAB и др. Для сложных задач возможно использование суперкомпьютера «Торнадо ЮУрГУ», который занял 54-е место в рейтинге суперкомпьютеров в мировом рейтинге HPCG.

Демонстрация результатов проекта

Учебные пособия, выпущенные в рамках проекта, будут распространяться в других вузах, среди строительного сообщества и сообществ ТРИЗ/ФСА.

Пособие «Методы инноваций в строительстве» издано в издательстве «Лань» и распространяется на федеральном уровне среди вузов.

Пособие «Научно-исследовательская работа магистрантов инновационной программы с основами патентоведения» передано в отдел инноваций РААСН (Российской академии архитектурностроительных наук, вице-президент по направлению «Инновации» академик В.А. Ильичев) для поддержки распространения на уровне академии.

Результаты выполнения проекта докладывались на очередной конференции «Наука ЮУрГУ» и получили одобрение в учебно-методической комиссии Архитектурно-строительного института ЮУрГУ.

В рецензируемом журнале из списка ВАК выпущена статья: Байбурин А.Х., Кочарин В.Н., Ульрих Д.В. Совершенствование магистерских программ по направлению «Строительство» для обучения навыкам инновационного мышления // Вестник ЮУрГУ. Серия «Строительство и архитектура». 2018. Т. 18, № 2. С. 70–75.

Трудности реализации проекта

Подготовка новых кадров элитного калибра со стороны кажется задачей с относительно простыми подходами. Стандартные решения: поменять количество часов, набрать студентов поумнее, сформировать расписание с привлечением ведущих преподавателей, и в итоге предполагаются элитные выпускники.

Провал данного подхода закладывается прак- тически сразу. Большинство студентов (и организаторов) учебного процесса не понимают, что такое элитное образование. Термин «элитности» ассоциируется с высокой зарплатой, большими деньгами, наличием в подчинении специалистов. Большинство студентов не различают, что в рамках их будущей деятельности труд условно можно разделить на две категории. Первая категория – создание, созидание полезных обществу результатов, получение инновационных решений, изготовление опытных изделий и доведение их до массового внедрения. Вторая категория – получение высокой должности, большой зарплаты, материальных бонусов. Отдача полезного результата для общества в приоритете не стоит. У большинства студентов доминирует второй взгляд. Средства массовой информации формируют представление об элите как способе иметь роскошные яхты, громадные суммы, зарубежную недвижимость и прочие атрибуты успешности (часто за счет паразитизма). Доминирование успеха различных звезд, политологов, шоуменов и тому подобной публики отодвигает в тень действительную настоящую элиту страны, например, М.В. Ломоносова, С.П. Королева, И.В. Курчатова, Г.А. Илизарова, А.Н. Туполева и др.

Такая «элитность» подразумевает прежде всего не громкую славу и престиж, а труд, работу на результат, отказ от праздности. Формирование навыков к работе студентов-магистрантов реализуется на примерах биографий указанных личностей, а также работ сотрудников университета. Очень полезна для изучения магистрантами разработка Г.С. Альтшуллера «Жизненная стратегия творческой личности», выполненная на основе анализа около тысячи биографий. В своей работе автор выделил шесть качеств творческой личности:

-

1. Наличие значительной, новой и общественно полезной цели.

-

2. Наличие пакета рабочих планов, регулярный контроль выполнения этих планов.

-

3. Высокая работоспособность (в выполнении планов).

-

4. Хорошая техника решения творческих задач, входящих в проблему.

-

5. Способность отстаивать свои цели, «умение держать удар».

-

6. Результативность: частичные положительные результаты уже на пути к цели.

Знакомство с качествами, присущими действительно творцам, формирует у магистрантов восприятие о своей деятельности как достижение общественно-полезной цели и направлено на формирование у студента-магистранта мировоззрения инноватора.

При этом студенту нет необходимости отдельно придумывать общественно-значимую цель. Конечно, нет ничего плохого в том, что студент поставит такую цель сам. Но много общественно важных и достойных целей уже поставлено на уровне высшего руководства страны. Например, одна из задач применительно для строительных специальностей – достижение такого уровня строительства, когда в год следует строить один квадратный метр жилья на одного жителя. Например, для Челябинской области в год должно строиться не менее 3,5 млн квадратных метров жилья. А сколько строится на самом деле? В разы меньше. Региональные власти (как, впрочем, и местные власти по всем регионам) оказались неспособны решить данную задачу. К сожалению, многие студенты воспринимают государственные программы не как поставленную задачу, над которой надо лично работать, а как обещание получения материальных благ, что приводит к восприятию гос-программ как проектов, за которые ответственны только чиновники.

В разработанных пособиях в рамках данного грантового проекта среди прочего отмечено, что госпрограмма доступного и комфортного жилья – это задача и магистрантов, с которой им придется иметь дело после окончания обучения.

Цели госпрограммы достигаются через достижение промежуточных результатов. Как ставить подцели и достигать промежуточных результатов, также описывается в разработанных пособиях. Например, для молодежи (как правило, это люди с недостатком денег), задача решения личной жилищной проблемы сформулирована так: получить комфортное благоустроенное жильё без ипотеки и кредитов, без финансовой помощи родителей, без наследства, только легальным путем, без нарушения закона и ущемления базовых потребностей других лиц, без дальневосточного гектара и льгот госслужбы (без сертификата) в приемлемый срок – от одного года до трех лет.

Анализ данной задачи с помощью методик функционально-стоимостного анализа и теории решения изобретательских задач не только дает направление решения этой задачи (что очень важно с социальной точки зрения), но и концентрирует интерес студента к учебному процессу и развивает навыки для применения методов в постановке и решении других практических задач в управлении проектами и инновационной деятельности.

При выборе тем выпускных магистерских работ предпочтение следует отдавать решению социально-значимых задач, например: адаптация существующего жилого фонда к обеспечению мобильности инвалидов; выбор оптимальных решений переселения граждан из зон чрезвычайных ситуаций; снижение ущербов строительных аварий; строительство социального жилья, повышение энергоэффективности зданий и т. д. Такой подход формирует активную гражданскую позицию выпускников, повышает мотивацию качественной учебной и научной работы. Решение указанных задач в рамках НИР магистров укрепит позиции ЮУрГУ как центра инновационного развития территории.

Результатом изучения методики ФСА в части постановки целей для магистранта Шауки Латреш

(Алжир) стал анализ исторического квартала и формирование новой идеи проекта на уровне правительства Алжира. Свою идею он представил в своем докладе и статье «Концепция реконструкции старых домов в Алжире».

Магистрант Вадим Шакиров разработал математическую модель (симплекс-метод) оптимальной застройки земельного участка при ограничениях производства домокомплектов (например, при срочном переселении граждан из районов подтоплений, пожаров и пр.).

Студенка Ишмекеева Анастасия решала в магистерской работе общественно значимую задачу сокращения времени между сдачей жилого микрорайона и ввода в эксплуатацию инфраструктуры в виде детских садов и школ.

Магистрант Максим Каминский переформулировал первоначальную тему магистерской работы (автомат для сбора отходов), поставил более значимую и полезную цель: разработка проекта подземного комплекса для переработки мусора в городах-миллионниках. Есть и другие положительные примеры.

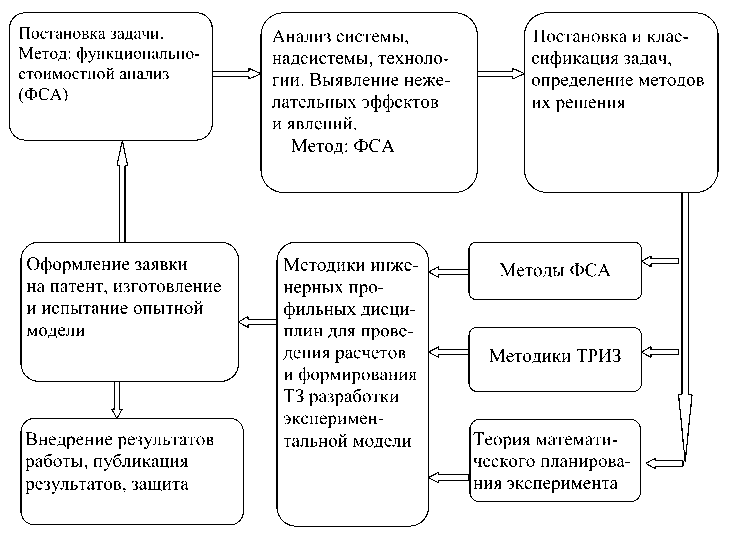

Условно инновационный процесс на своих этапах использует все методы разработанного курса (см. рисунок).

Важную роль в разработанном курсе играет использование компьютерных технологий. Программа «Анализ и синтез систем» (АиССт) в учебном процессе позволяет проводить практические учебные работы по применению методов ФСА и ТРИЗ в компьютерном классе. Для учебного процесса это важный фактор, позволяющий в ограниченное время учебного процесса освоить материал на уровне навыков за более короткий срок на более качественном уровне.

Автор ТРИЗ Г.С. Альтшуллер отмечал, что минимальный курс изучения ТРИЗ должен составлять не менее 200 часов, желательно 400 часов. Учебный процесс магистерских программ не позволяет физически отводить столько времени на изучение ФСА и ТРИЗ. В практике обучения в вузах распространены «ознакомительные» занятия в объеме 16, 20, 24 часов. Иногда для таких курсов изданы небольшие пособия. Эффективности от такого подхода нет – студенты никаких навыков не получают.

Применение программы в учебном процессе приводит к качественному скачку в обучении. Программа позволяет анализировать ситуацию, техническую систему, выявлять нежелательные эффекты, формулировать задачи и затем находить их решения. В целом внедрение курса даст положительный эффект в качестве подготовки выпускников-магистров.

Студенты, желающие освоить методику на хорошем уровне, тратят свое личное время на работу в данной программной среде. Выполняя работу самостоятельно (часто с большим количеством ошибок на начальной фазе работы с программой, несколько раз выполняя шаги программы), студент приобретает необходимые навыки и знания, качество освоения методики становится лучше. Есть случай, когда один из слушателей-курса приобрел программу для себя. Сейчас он работает на крупном предприятии в должности специалиста ТРИЗ, решая актуальные производственные задачи.

Цикл разработанного курса в учебной деятельности магистранта

Авторы статьи предлагают изменить концепцию оценки выпускных квалификационных работ магистрантов. Найдя идею решения с помощью методики ФСА+ТРИЗ, магистрант должен сформировать новую модель технической системы и провести инженерные расчеты и/или лабораторные эксперименты. По итогам работы магистранту предъявляется требование подачи заявки на изобретение, оформления заявки на участие в грантовом конкурсе, разработки проекта создания новой компании по продвижению сделанной разработки. Это нормальное требование к магистрантам, логически вытекающее из разработанного курса и подготовленных учебных пособий, оказывается несколько необычным и большинством трудно воспринимаемым. Выполнить такую работу непросто – требуется затратить большой объем времени без гарантии хорошего качественного результата. А это риск, который не все готовы на себя принять. Традиционно студенты хотят выполнить «хорошие» работы, за которые гарантированно государственная аттестационная комиссия поставит положительные оценки. И рассмотрение в выпускной работе проработанной ранее темы, работающей, имеющей проверенный результат, является более комфортной по сравнению с исследованием рисковой инновационной идеи. Не отсюда ли сформировался устойчивый миф об успешности студентов, получивших тройку, и неудачниках-отличниках? Да, делая работу с гарантированным результатом, но не несущую новизны, выпускник получает свое «отлично». Выполняя работу с новой разработкой, несущей новизну для членов комиссии, можно не успеть выполнить необходимые расчеты или допустить в них ошибку (для новичка в любой профессиональной деятельности это естественно), не учесть какой-либо фактор. Тем самым выпускник обрекает себя на невысокий балл. Но после окончания обучения такой студент будет иметь более высокий потенциал для самореализации в профессиональной деятельности.

Видимо, в системе оценивая выпускных работ студентов необходимо учитывать уровень решаемой задачи. Хорошо выполненная работа должна быть не усовершенствованием сделанных ранее достижений, а содержать новизну, в ней должна быть приведена заявка на получение патента на изобретение, сама идея и инженерные расчеты, подтверждающие полученную идею. Такая работа с ошибками и недоработками должна оцениваться выше работы без ошибок, но не имеющей инновационной идеи.

Такой подход может иметь следствием конфликт интересов в случае работающего в коммерческой компании студента магистратуры. Использование наработок в рамках выполнения своих рабочих обязанностей может привести к запрету компании на раскрытие информации. Одно из решений данного противоречия – защита разработки патентом (владелец патента – компания с сохранением авторских прав разработчика).

При внедрении данного курса были отмечены возникающие проблемы. Замечено, что в указанный курс очень плохо вписываются студенты, привыкшие сдавать свои работы, которые были сделаны на стороне за деньги. Задания, которые получают студенты, сторонние репетиторы, во-первых, не могут выполнить, и их халтура видна сразу. Во-вторых, данный курс предъявляет к студенту требования на уровне профессиональных стандартов, утвержденных Минтрудом. Для выполнения этих требований надо выходить на качественные инновационные решения, а для внешнего исполнителя невыгодно разрабатывать и отдавать хорошие идеи за мелкие студенческие деньги. Это приводит к тому, что магистранты, не желающие обучаться и осваивать методики инноваций, оказываются в зоне дискомфорта, не сдают вовремя экзамены и зачеты и попадают на отчисление. Даже дойдя до выпускной квалификационной работы, они могут её не защитить.

Данную проблему следует отнести к достоинству разработанного курса: ничего плохого в том, что магистрант, имеющий наклонности к паразитарному образу жизни, не желающий развиваться, будет отчислен, в итоге будет меньше провалов и ошибок в управлении хозяйством страны. Но сложившееся финансирование обучения не учитывает полезность отчисления таких студентов и не связано с конечным качеством подготовки, что приводит к тому, что отчислить такого студента не всегда экономически выгодно для университета, хотя, безусловно, выгодно, исходя из интересов государства. Другая проблема связана с обучением работающих студентов (очников и заочников), у которых не хватает времени на обучение. В содержание пособий, разработанных по гранту, включен материал по организации личной работы, которая позволит оптимизировать расходование времени. Так же приведена методика по формированию и работе с информационными картотеками решений. Это сильный, эффективный метод, которым пользовались академик Вернадский, Жюль Верн, Альтшуллер и др. Регулярная работа с карточками личного информационного фонда даст сильный позитивный результат для саморазвития магистранта.

Помимо проблем хотелось бы отметить и положительные моменты. Студенты магистратуры отзывчивы и с интересом пытаются вести поиск инновационных решений. В большинстве случаев им нужны задачи и методы их решений. Не у всех есть необходимые навыки, но при наличии цели, интересной задачи (особенно социально значимой задачи) описанная постановка учебного процесса является сильным стимулом для приобретения знаний и навыков в области методики инноваций.

Внедрение разработанного курса позволит подготавливать студентов на более высоком уровне и обеспечить компетенциями в соответствии с новыми требованиями профессиональных стандартов.

Заключение

-

1. Разработаны рабочие программы дисциплин, связанные в единый цикл сквозной логикой научно-исследовательской работы (НИР) магистрантов и учебными заданиями: функциональностоимостной анализ (ФСА); теория решения изобретательских задач (ТРИЗ); планирование эксперимента; патентоведение.

-

2. Приобретены и установлены 5 рабочих мест программы для анализа систем по ФСА и ТРИЗ «АиССт», свидетельство о регистрации № 2006610954.

-

3. Изданы учебные пособия «Методы инноваций в строительстве», «Научно-исследовательская работа магистрантов инновационной программы с основами патентоведения», «Теория решения изобретательских задач». Подготовлены к изданию учебные пособия «Функционально-стоимостной анализ», «Теория планирования эксперимента».

-

4. Создан темник актуальных задач в сфере строительства для решения в НИР магистрантов. Отмечены трудности в реализации проекта по гранту и намечены пути их преодоления.

Разработчики новой учебной программы готовы изучать опыт своих коллег и готовы делиться своим опытом, что также будет способствовать росту значимости университета в регионе.

Статья подготовлена в рамках выполнения гранта В. Потанина по разработке магистерских программ (по договору № ГСГК-64/18 от 24.07.2018).

Список литературы Разработка учебных курсов по методике инноваций для магистерской программы по гранту В. Потанина

- Стратегия инновационного развития строительной отрасли РФ до 2030 года [Электронный ресурс]. - http://www.minstroy.ru.

- Ильичев, В.А. О концепции и стандартах реформирования современного архитектурно-строительного образования / В.А. Ильичев, В.И. Колчунов, Н.В. Бакаева // Стратегические приоритеты. - 2016. - № 1(9). - С. 44-56.

- Альтшуллер, Г.С. Творчество как точная наука / Г.С. Альтшуллер. - М.: Сов. радио, 1979. - 184 с.

- Поиск новых идей: от озарения к технологии (теория и практика решения изобретательских задач) / Г.С. Альтшуллер, Б.Л. Злотин, А.В. Зусман, В.И. Филатов. - Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1989. - 381 с.

- Шпаковский, Н.А. Деревья эволюции. Анализ технической информации и генерация новых идей / Н.А. Шпаковский. - М.: ТРИЗ-профи, 2006. - 240 с.

- Лихолетов, В.В. Теория решения изобретательских задач: учебное пособие / В.В. Лихолетов, Б.В. Шмаков. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2009. - 168 с.

- Байбурин, А.Х. Методы инноваций в строительстве: учебное пособие / А.Х. Байбурин, Н.В. Кочарин. - СПб: Изд-во «Лань», 2018. - 164 с.

- Шмаков, Б.В. Функционально-стоимостной анализ: учеб. пособие / Б.В. Шмаков, В.В. Лихолетов, А.А. Дворниченко. - Челябинск, Изд-во ЮУрГУ, 2010. - 213 с.

- Байбурин, А.Х. Функционально-стоимостной анализ строительных систем / А.Х. Байбурин, Н.В. Кочарин. - Челябинск: Изд. центр ЮУрГУ, 2016. - 83 с.

- Байбурин, А.Х. Применение приемов ТРИЗ и ФСА в организационно-технологических решениях: учебное пособие для магистров / А.Х. Байбурин. - Челябинск: Изд. центр ЮУрГУ, 2015. - 144 с.

- Научно-исследовательская работа магистрантов инновационной программы с основами патентоведения: учебное пособие / А.Х. Байбурин, Н.В. Кочарин, И.А. Шишкоедова, Б.В. Шмаков. - Челябинск: Полиграф-Центр, 2019. - 79 с.

- Шмаков, Б.В. Теория решения изобретательских задач: учебное пособие / Б.В. Шмаков, А.Х. Байбурин. - Челябинск: Полиграф-Центр, 2019. - 118 с.

- Теория планирования эксперимента: учебное пособие / Н.И. Горбунов, К.Н. Горбунов, Н.В. Кочарин и др. - Челябинск: Полиграф-Центр, 2019. - 136 с.

- Благотворительный фонд В. Потанина. - https://zayavka.fondpotanin.ru.

- Научно-исследовательская работа магистров по направлению «Строительство»: методические указания / сост. А.Х. Байбурин. - Челябинск: Изд. центр ЮУрГУ, 2015. - 20 с.