Разработка устройств СВЧ-плазменного источника ионов для спектрометрии сухих и жидких веществ

Автор: Самсалиев А.А., Темиркулова Н.Т.

Журнал: Огарёв-online @ogarev-online

Статья в выпуске: 15 т.8, 2020 года.

Бесплатный доступ

Работа посвящена разработке конструкции устройств СВЧ-плазменного источника ионов. Конструкция позволит изучить динамику изменения спектров веществ, как по воздействию температуры, так и по времени воздействия ионов на изучаемые вещества. При этом в предлагаемой схеме конструкции в отличие от других типов источника иона отсутствует загрязнение веществ. Рассмотрены особенности подачи исследуемых веществ в жидком или твердом состоянии.

Источники ионов, плазменное состояние веществ, свч плазматроны, спектры веществ

Короткий адрес: https://sciup.org/147249868

IDR: 147249868 | УДК: 620.186

Текст научной статьи Разработка устройств СВЧ-плазменного источника ионов для спектрометрии сухих и жидких веществ

Рассмотрим существующие основные методы и конструкции источников ионов [1]. Ионизация электрическим распылением представляет собой метод, в котором высокое напряжение прикладываются к жидкости, для того чтобы создать аэрозоль. Это особенно полезно при получении ионов из макромолекул, поскольку она преодолевает склонность этих молекул к фрагментации, когда ионизируется. Данный метод отличается от других процессов ионизации тем, что он может производить несколько заряженных ионов, эффективно расширить диапазон масс анализатора.

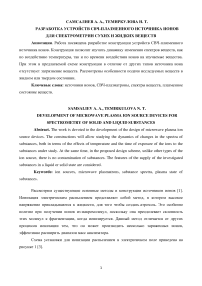

Схема установки для ионизации распылением в электрическом поле приведена на рисунке 1 [3].

Рис. 1. Общая схема ионизации электрическим распылением

Раствор вещества в определенном растворителе поступает в тонкий капилляр (диаметр около 0.1 мм), на который подается высокое напряжение (2–5 кВ). Раствор выходит из капилляра в виде очень мелкого аэрозоля, состоящего из заряженных капель. Такой процесс называется распылением. Заряженные капли движутся в направлении анализатора к противоэлектроду, по пути движения капли уменьшаются в размерах за счет испарения, которому способствует ток сухого азота в первом сепараторе и вакуум во втором. Достигая определенного критического размера, при котором силы поверхностного натяжения не способны противостоять силам кулоновского отталкивания, капли взрываются (кулоновский взрыв), распадаясь на более мелкие капли. Этот процесс продолжается снова и снова до тех пор, пока не заканчивается образованием иона анализируемого соединения. Это объяснение является одним из многих, и споры о механизме ионизации в условиях электрического распыления продолжаются до сих пор [3].

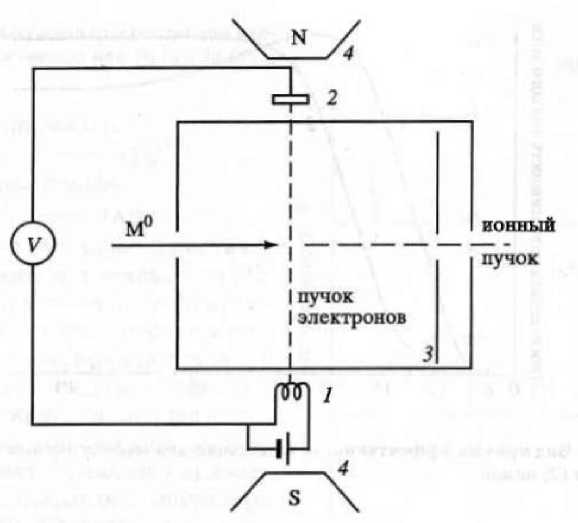

Но наиболее часто применяется в современных масс–спектрометрах ионизация электронным ударом (ЭУ). Принципиальная схема ионного источника ЭУ приведена на рисунке 2. Бомбардирующие электроны образуются в результате термической эмиссии из нагретого до высокой температуры катода (филамент), изготовленного из рениевой или вольфрамовой проволоки. Электроны ускоряются разностью потенциалов между катодом (1) и анодом (2) и попадают в область ионизации. Постоянный магнит (4) коллимирует электронный пучок и ограничивает его в узкой спиральной траектории, что увеличивает вероятность взаимодействия электронов с молекулами исследуемого вещества (М0), которое поступает из системы напуска в парообразном состоянии. Парциальное давление вещества в газообразном состоянии составляет 10-5–10-6 торр.

Ионы, образующиеся в ионном источнике, с помощью ионно–оптической системы формируются в узкий пучок и специальным потенциалом выталкиваются из области ионизации, ускоряются с помощью высокого напряжения, которое обычно более 2000 В, и попадают в зону действия масс–анализатора [3].

-

1 – катод (филамент),

-

2 – анод (ловушка электронов),

-

3 – пластина ускоряющего потенциала, 4 – постоянные магниты.

Рис. 2. Схема ионного источника электронного удара (ЭУ)

После того как анализируемое вещество переведено в ион или серию ионов возникает необходимость их разделения и регистрации. Для этой цели применяют несколько типов анализаторов.

Недостатками приведенных типов источников ионов является то, что при использовании воздушных потоков как в приведенном первом примере или использовании сильных магнитных полей как во втором случае для стабилизации плазмы и транспортировании исследуемых материалов через плазменную зону возможны электрические пробои, приводящие к эрозии обтекаемого тела, загрязнению плазмы, срыву разряда и снижению ресурса работы плазматрона, как источника ионов. Малое время нахождения исследуемых материалов в зоне плазмы сказывается на интенсивности фиксируемых спектров. При этом отсутствует возможность регулировки времени и температуры ионизации материалов.

Как известно время пребывания в разряде атомов и ионов напрямую влияет на интенсивность спектральной линии химического элемента, а по ней определяется концентрация химического элемента в плазме. Это существенный момент, заложенный в принципах спектрометрии, влияющий на точность измерения. Перечисленные выше методы и существующие устройства источников ионов, реализующие данные методы, ограничены по времени воздействия плазмы на анализируемое вещество.

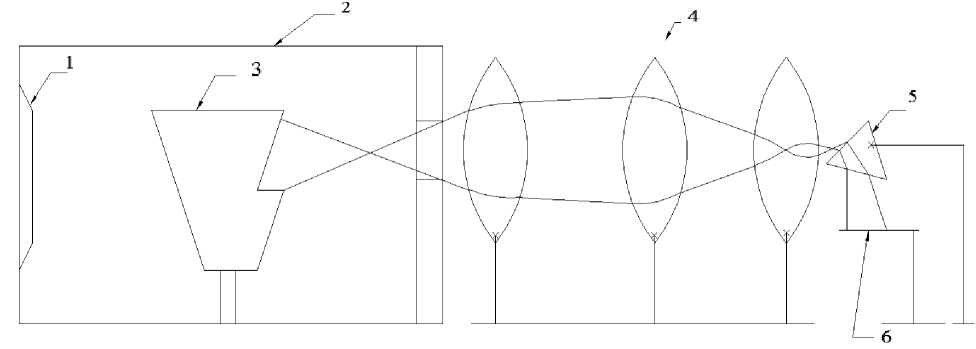

Предлагаем технологическую схему организации непрерывного источника ионов на СВЧ плазменных технологиях и фиксации спектров, приведенную на рисунке 3. За основу взята схема работы устройства и способ плазменного обжига неметаллических материалов, приведенные в статье [4].

Рис. 3. Технологическая схема организации непрерывного источника ионов на СВЧ плазменных технологиях и фиксации спектров твердых веществ

Предлагаемый СВЧ–источник ионов непрерывного действия, работает следующим образом: при подаче питания на магнетрон 1 в резонаторной камере 2 СВЧ волны концентрируются в реакционной камере 3, где при возбуждении СВЧ волнами образуется область ионизированного поля. При подаче по трубопроводу твердых веществ в зону ионизации излучение от ионизации веществ через отверстие попадает в концентратор 4, где в системе линз фокусируется на призму 5 и преломляясь попадает на фиксатор спектров 6.

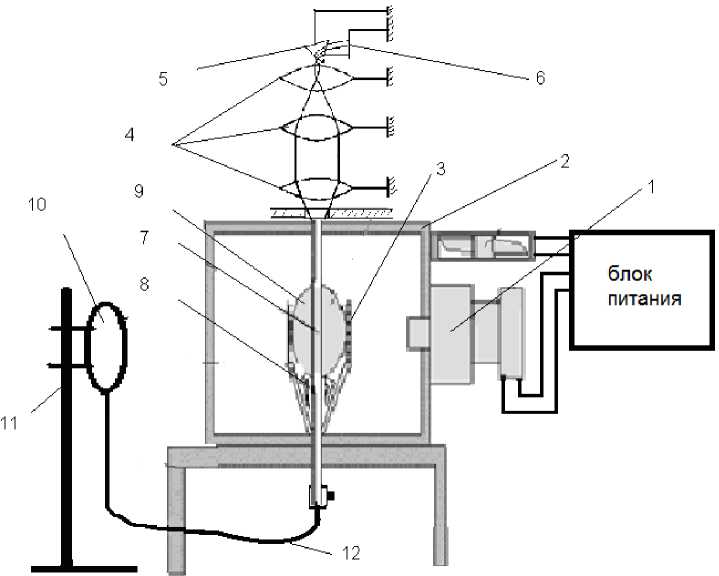

Рассмотрим предлагаемую технологическую схему подачи и фиксации спектров жидких веществ, приведенную на рисунке 4. Для реализации разработанной схемы использован опыт накопленный по схемам реализации устройства и способу регулирования плазменного воздействия на жидкое состояние веществ [5] и исследования по СВЧ-плазменной обработке хвостов пенной флотации [6].

Рис. 4. Технологическая схема организации непрерывного источника ионов на СВЧ плазменных технологиях и фиксации спектров жидких веществ

Схема источника ионов и фиксации спектров работает следующим образом: подается питание на магнетрон 1 и в резонаторной камере 2 СВЧ волны концентрируются в реакционной камере 3, где при возбуждении образуется область ионизированного поля 9. При подаче по трубопроводу 12 жидких веществ из бункера 10, закрепленного на стойке 11, они попадают сперва в зону нагрева 8, потом в зону ионизации 7 и излучение от ионизации жидких веществ через отверстие попадает в концентратор 4, где в системе линз фокусируется на призму 5 и преломляясь попадает на фиксатор спектров 6.

Работу лабораторной установки демонстрирует фотография процесса ионизации в реакционной камере, приведенная на рисунке 5.

Рис. 5. Реакционная камера со спектрами излучения веществ, находящихся в плазменном состоянии 5

Рис. 6. Спектры воды, изменяющиеся по времени

Рис. 7. Фото фиксация спектров вспышки плазмы по времени воздействия на воду

Экспериментально зафиксированные спектры, представленные на рисунках 6, 7, показывают, что со временем меняются интенсивности излучений химического элемента. Выше нами было отмечено, что время пребывания в разряде плазмы атомов и ионов напрямую влияет на интенсивность спектральной линии химического элемента, а по ней определяется концентрация химического элемента в плазме. Это существенный момент, влияющий на точность измерения, его реализации и была посвящена наша работа.

Таким образом, благодаря новому подходу в организации подачи твердых и жидких веществ в зону СВЧ плазменного воздействия открывается перспектива получения непрерывного ряда спектров веществ по времени, что значительно повысит точность проводимых количественных и качественных измерений. В настоящее время проведенные разработки внедрены в практику на одной лабораторной установке кафедры «Автоматизация и робототехника» Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова».

Преимущества предлагаемых СВЧ–источников ионов непрерывного действия на исследуемые материалы заключаются в универсальности, простоте схемы (без промежуточных элементов удержания плазмы) и возможности регулирования времени и температуры воздействия плазмы на материалы.

Список литературы Разработка устройств СВЧ-плазменного источника ионов для спектрометрии сухих и жидких веществ

- Борисов Р. С. Методы ионизации в масс-спектрометрии. - М.: РУДН, 2015. - 43 с.

- Пчельников Ю. Н. Электроника сверхвысоких частот. - М.: Радио и связь, 1981. - 96 с.

- Заикин В. Г., Варламов А. В., Микая А. И., Простаков Н. С. Основы масс-спектрометрии органических соединений. - М.: МАИК "Наука/Интерпериодика", 2001. - 286 с.

- Самсалиев А. А. Устройство и способ плазменного обжига неметаллических материалов // Изв. КГТУ им. И. Раззакова. - 2013. - № 29. - С. 171-173. EDN: YPHYUT

- Самсалиев А. А. Устройство и способ регулирования плазменного воздействия на жидкое состояние веществ // Изв. КГТУ им. И. Раззакова. - 2013. - № 29. - С. 174-177. EDN: YPHYUJ

- Кожонов А. А., Самсалиев А. А., Топоркова Ю. И. Исследования по СВЧ-плазменной обработке хвостов пенной флотации. Твердотельные явления [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https: //. DOI: 10.4028/www.scientific.net/ssp.299.1044