Разрывная тектоника на Светлинском месторождении золота (Южный Урал) и ее рудоконтролирующая роль

Автор: Кисин А.Ю., Притчин М.Е.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения

Статья в выпуске: 3 (28), 2015 года.

Бесплатный доступ

В 2009-2014 гг. нами проведены структурные исследования в карьере Светлин-ского месторождения золота (Южный Урал), локализованного в зоне крупного надвига западного падения. Выделены 3 системы кварцевых жил, сопровождающих золотоносные пирит-кварц-биотитовые метасоматиты: 1) субмеридиональные, крутопадающие, наиболее крупные жилы, 2) субширотные, крутопадающие, самые многочисленные и 3) субмеридиональные, пологопадающие на запад, мелкие и редкие. Их образование объясняется формированием к востоку от надвига Светлинской купольной структуры с гранитогнейсовым ядром. Предполагается, что гранитизация обусловила накопление золота в метаморфическом обрамлении купола, а гидротермальные процессы привели к перераспределению золота и формированию месторождения. Часть золота могла привноситься по зоне надвига из нижней коры и верхней мантии.

Урал, месторождения золота, геотектоника

Короткий адрес: https://sciup.org/147201076

IDR: 147201076 | УДК: 553.411:551.24(470.5) | DOI: 10.17072/psu.geol.28.34

Текст научной статьи Разрывная тектоника на Светлинском месторождении золота (Южный Урал) и ее рудоконтролирующая роль

Светлинское месторождение золота является одним из самых крупных на Южном Урале и расположено в 30 км к западу от г. Пласт Челябинской области. Добыча золота велась здесь с середины 19 в. при участии иностранных концессий несколькими небольшими шахтами глубиной до 40 м, остатки которых можно видеть в бортах карьера (рис. 1). Судя по расположению штреков, отрабатывались россыпи карсто- вого типа и переотложенные коры выветривания. Коренное месторождение золота было открыто и разведано в 7080-х гг. прошлого столетия и в настоящее время отрабатывается карьерным способом. По результатам исследований, проведенных на стадии геологоразведочных работ, издана коллективная монография, в которой отражены различные стороны геологии и генезиса данного месторождения [7]. В монографии большое внимание уделяется исследова-

ниям вещества, геохимической и метасоматической зональности, стадийности формирования месторождения и проблемам его генезиса, что делает ее весьма актуальной и в настоящее время. Однако геологическое строение и структура месторождения описаны весьма кратко и схематично, без связи с геодинамическими процессами, что объясняется сложностью геологического строения объекта, широким развитием глубоких линейных кор выветривания и карстовых образований, осложненных просадками. Глубокие горизонты месторождения изучены только скважинами колонкового бурения, которые без инклинометрии не позволяют получить достоверные представления о его структуре. Отработка месторождения глубоким карьером дает замечательную возможность наблюдать его реальную структуру и уточнить сложившиеся представления о геологии и генезисе месторождения.

Геологическая позиция Светлинского месторождения золота

Месторождение локализовано в зоне западной границы Кочкарского антиклинория, сложенного гнейсами, гранитогнейсами и анатектическими гранитами, образующими крупные массивы овальной формы. По элементам залегания гнейсов и гранитогнейсов данные массивы выглядят как типичные купольные структуры с тектоническими контактами. Они же являются и центрами зонального метаморфизма, достигавшего амфиболитовой и эпидот-амфиболитовой фаций [1]. Западной границей антиклинория принимается тектоническое нарушение типа взбросо-надвига субмеридионального простирания (170-1800) и крутого падения на запад. Породы висячего бока представлены преимущественно вулканогенно-осадочными образованиями си-лур-девонского возраста, надвинутыми на раннекаменноугольные терригенно-карбонатные отложения. К тектоническому контакту приурочены мелкие тела серпентинитов и талькитов, указывающие на то, что глубина разлома достигает, по крайней мере, нижней коры. Породы в зоне контакта сильно тектонизированы, изменены гидротермально-метасоматическими процессами, с наложенными линейными корами выветривания и глубокими карстами мезозойского заложения.

Фактический материал

В настоящее время глубина выработки превысила 120 м (рис. 1). Карьером вскрыта зона тектонического контакта мраморов (на востоке) и вулканогенноосадочной толщи (на западе). Мраморы типичны для Кочкарского антиклинория и иногда содержат акцессорный корунд (рубин) [2]. Полосчатость мраморов кристаллизационная, с падением 40-450 на запад. Характер залегания вулканогенно-осадочной толщи более сложный, поскольку слагающие ее породы отличаются большими вариациями реологических свойств. Как показывают наблюдения в Светлинском карьере, месторождение характеризуется очень интенсивными и сложными объемными деформациями сколового характера. Чрезвычайно широко развиты разрывные нарушения различного типа и масштаба, с многочисленными разноориентированными кварцевыми жилами, что прежде всего свидетельствует о малоглубинных условиях формирования данного месторождения с синтектоническими гидротермальными процессами.

Рудная зона представлена пирит-кварц - биотитовыми метасоматитами, детально описанными В.Н. Сазоновым и др. [7], залегающими среди вулканогенно-осадочных пород. В карьере данные метасоматиты наблюдаются в виде сильно тектонизированных, вплоть до рассланцевания, пород. Азимут простирания сланцеватости 170-1800, угол падения 62-650 (на глубине 60 м) и 80-850 (на глубине 105 м) на запад. Таким образом, от верхних горизонтов к нижним наблюдается постепенное увеличение углов падения рассланцевания рудного тела.

Нами в 2009-2014 гг. исследовались золотоносные метасоматиты в западном борту карьера, где они образуют линзовидную зону субмеридионального простирания мощностью около 10 м и протяженностью 80-100 м (на месторождении известно несколько таких зон). Границы рудной зоны неотчетливые. В центральной части тела метасоматитов наблюдается кварцевая жила (кварцитовидного кварца по терминологии рудничных геологов) мощностью около 0,5-1,0 м (в раздувах до 6-8 м и более) (рис. 2).

Рис. 1. Общий вид Светлинского карьера в июле 2012 г. Сплошная линия – граница Зауральского синклинория и Кочкарского антиклинория. Вид на север

Рис. 2. Жила кварцитовидного кварца в пирит-кварц-биотитовом метасоматите. Вид на юг. Ширина показанного участка 4 м

При внимательном рассмотрении выяснилось, что это свита сильно сближенных,

вплоть до совмещения контактов, кварцевых жил мощностью до 10-15 см. Ширина целиков вмещающих пород между ними не превышает 2-5 см, реже до 10 см. При этом порода осветлена и напоминает сильно выветрелый пирити-зированный березит.

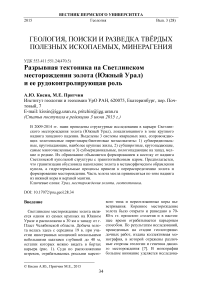

Жильный кварц и пирит-кварц - биотитовые метасоматиты подверглись интенсивному катаклазу. Судя по ориентировке трещин скалывания в жиле кварца, имеет место правый сдвиг и почти вертикальный взброс восточного борта (рис. 3).

Это основная кварцево-жильная зона рудного тела, которая неоднократно подвергалась сдвиговым деформациям.

Вторая система кварцевых жил представлена множеством субширотно ори-

ентированных субпараллельных тел, секущих рудную зону.

Низ

Рис. 3. Трещины скалывания в кварцитовидном кварце (Q) и пирит-кварц - биотитовых метасоматитах (Bi) (по фотографии ориентированного образца: вид на юг). Сплошные линии – трещины, полустрелка – направление смещения (взброс)

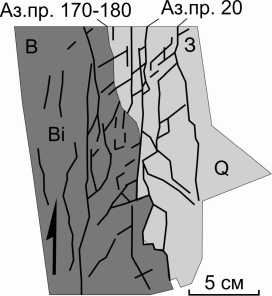

Форма жил линзовидная. Азимут простирания 270-2800, угол падения около 700 на север. Средняя мощность жил 10-15 см, расстояние между жилами от 15-20 см до 1 м (рис. 4), редко более.

Рис. 4. Система субширотных кварцевых жил (светлые) в западном борту карьера . Ширина изображенного участка 2,5 м

Наибольшее количество субширотных жил наблюдается в пределах рудного тела. К участкам его выклинивания размеры кварцевых жил и их количество быстро уменьшаются. По отчетливо выраженной линзовидной форме жил предполагается, что кварц здесь выполнял трещины скалывания с растяжением, связанные, вероятно, с малоамплитудным взбросом северного борта. Субширотные жилы кварца секут субмеридиональные жилы рудной зоны. Но и сами они подвергались деформациям субмеридионального сдвига и рассекаются трещинами взбро-совой кинематики. Часто наблюдается наложение на субширотные жилы новых кварцевых жил с теми же элементами залегания, нередко кулисообразное (в вертикальной плоскости) залегание кварцевых жил данной системы. По простиранию (на запад) жилы быстро выклиниваются. Кварц крупнозернистый, молочно-белый.

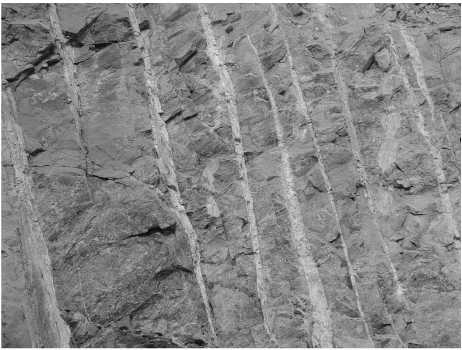

Третью систему образуют мелкие линзы кварца субмеридионального простирания, падающие на запад под углом 35450. Они появляются лишь на отдельных участках рудной зоны. Мощность их всего 1-2 см, а протяженность достигает 1 м. Форма отчетливо линзовидная (рис. 5), что позволяет отнести их к трещинам растяжения. Взаимоотношения с субширотными жилами не ясны. По внешним признакам кварц данных жил не отличается от кварца субширотных жил.

Рис. 5. Две системы кварцевых жил в западном борту карьера. Относительно крупные жилы субширотного простирания и мелкие линзовидные жилы субмеридионального простирания. Ширина изображенного участка 2,5 м

Таким образом, в Светлинском карьере отчетливо выделяются 3 системы кварцевых жил: 1) субмеридиональные наиболее крупные, 2) субширотные, самые многочисленные и 3) субмеридиональные мелкие. Золотоносные метасоматиты обычно сопровождают жилы кварца первой системы, местами и жилы второй системы.

Обсуждение результатов исследований

По мнению Сазонова и др. [7], Светлин-ское месторождение золота относится к по-лигенным и полихронным и приурочено к зоне глубинного надвига. Месторождение формировалось в 5 этапов: 1) накопление вулканогенно-осадочной толщи со слабозолотоносным пиритом (O-D 1 ); 2) формирование синклинальной структуры и зеленокаменный метаморфизм с концентрацией золота (D 1-2 ); 3) становление тоналит-гранодиоритовой формации, образование кварцевых жил и лиственитов-березитов (D 3 -C 1 ); 4) приразломный метаморфизм и метасоматоз под воздействием мантийных растворов, формирование богатых руд с теллуридной минерализацией (С 1-2 ); 5) гипергенные процессы. По мнению данных исследователей, в структурном плане месторождение приурочено к зоне сочленения двух глубинных разломов субмеридионального и северо-западного простираний.

Позднее основные положения этой монографии вошли в другую коллективную монографию [5], где была сделана попытка привязать выявленную стадийность формирования месторождения к геодинамиче-ским процессам «ранней» и «поздней» коллизии. По мнению тех же исследователей, месторождение контролируется Кумлякско-Светлинской шовной зоной на участке сопряжения с Санарским глубинным разломом северо-западного простирания.

Субмеридиональный разлом вскрыт карьером и разделяет две крупные структуры: Зауральский синклинорий и Кочкар-ский антиклинорий (см. рис. 1). Согласно геологическому разрезу, построенному по результатам разведочного колонкового бурения [7], силур-девонские отложения синклинорной зоны надвинуты на раннекаменноугольные отложения Кочкар-ского блока. Данный надвиг достигает, по крайней мере, поверхности нижней коры или даже верхней мантии, поскольку к нему приурочена зона серпентинитового меланжа. Разлом северозападного простирания (Санарский) при осмотре карьера нами не установлен. Рудное тело располагается непосредственно в зоне меланжа и имеет субмеридиональное простирание. Падение рудного тела очень крутое на запад (?). Наблюдается тенденция увеличения углов падения рудной зоны до 80о с увеличением глубины карьера. Такая тенденция была замечена еще на стадии разведочного бурения, но интерпретировалась просадкой карстовых отложений. В любом случае это уже будет взброс. Рудное тело сопровождается субмеридиональной крутопадающей жилой (жилами) кварца. Оси главных напряжений и векторы главных касательных напряжений при взбросе не обеспечивают возникновения трещинного пространства, соответствующего описанным системам кварцевых жил.

В пирит-кварц-биотитовых метасома-титах и субмеридиональных кварцевых жилах проявлены признаки правого сдвига и взброса крутого восточного падения (см. рис. 2, 3). Это значит, что формировались они уже после активной фазы надвигания, в условиях нового поля напряжений. Амплитуда правого сдвига была незначительной, поскольку смещения частей субширотных жил измеряются первыми сантиметрами. Характер деформаций указывает на субвертикальный взброс восточного бока.

Субширотные кварцевые жилы, крутопадающие на север первой системы, и сопряженные с ними мелкие жилы третьей системы также не находят объяснения с позиций надвиговой тектоники или влияния предполагаемого Санарско-го разлома. Частота их нахождения, небольшие вариации в мощности жил, линзовидная форма, часто кулисообразное залегание и ряд других признаков указывают на существование локального поля растягивающих напряжений внутри относительно небольшого объема горных пород. Судя по суммарной мощности кварцевых жил второй системы, субмеридиональное растяжение местами составляло 1520%. Жилы синтектонические. Следовательно, одновременно с деформациями в данный объем активно привносился кремнезем. Очевидно, что причинноследственные связи тектоники и привноса вещества здесь едины. Сазонов и др. образование жил кварца связывают со становлением тоналит-гранодиоритовой формации, которое относят к D3-C1 [7]. Но это время уральской коллизии и высокой активности надвиговой структуры. Наблюдения же в карьере показывают, что кварцевые жилы являются постнадвиговыми. Такое расхождение не удивительно, если принять во внимание всю сложность геологии месторождения, существование трех систем кварцевых жил (см. рис. 2-5) и сопоставить это с возможностями построений по керну скважин. Не зная фактического залегания кварцевых жил на месторождении, трудно было построить иную его модель. Опираясь на результаты наблюдений в карьере, мы склонны считать временем образования большинства кварцевых жил С2 (завершение активной фазы коллизии).

А.Ю. Кисиным приводилось мнение о геологии и генезисе месторождения [3]. Зона надвига, к которой оно приурочено, рассматривается как зона сложных сдвиговых (в физическом смысле слова) деформаций с надвиговой кинематикой, заложенной в позднем девоне, в условиях субширотного горизонтального сжатия. Тектоническая зона компенсировала развитие смежных блоков отрицательного (на западе) и положительного (на востоке) изгибов земной коры. Такой вид деформации земной коры был назван блоковой складчатостью. Процессы гранитизации и восходящие тектонические потоки в блоке положительного изгиба привели к формированию куполовидных структур с гранитогнейсовыми ядрами, явившимися центрами высо- коградного зонального метаморфизма. На юго-западном крыле Светлинской купольной структуры, существование которой обосновано в [4], расположено описываемое месторождение золота (рис. 6). Светлинский купол отчетливо виден на космоснимках. К его апикальной части и западному склону (до границы с мраморами) приурочено одноименное месторождение горного хрусталя. На месторождении хрусталя зафиксировано повышенное содержание золота [5]. Предполагается, что именно близость купольной структуры и морфология поверхности ее западного склона обусловили формирование месторождения, благодаря: а) «отгонке» золота при гранитизации пород верхней коры и б) перераспределению его гидротермальными растворами.

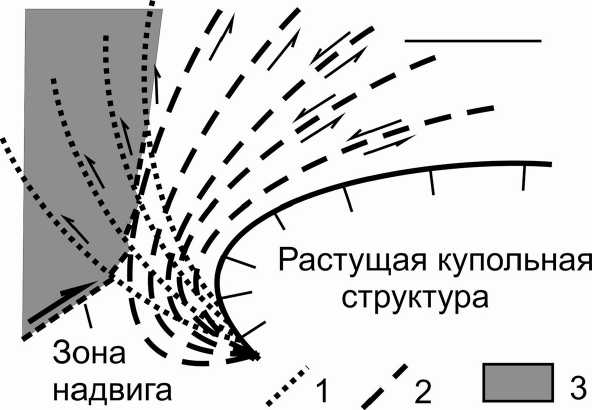

Кварцитовидный кварц выглядит наиболее ранним (метасоматический?), фиксирующим локальное субмеридиональное тектоническое нарушение, обусловленное ростом купольной структуры с гранитогнейсовым ядром. Это нарушение, вероятно, достигало поверхности купольной структуры и контролировало рудоносные пирит-кварц-биотитовые метасоматиты. Пространственное совмещение рудного тела с многочисленными субширотными линзами кварца также не выглядит случайным. Их возникновение хорошо укладывается в око-локупольный парагенез разрывных нарушений (рис. 7). Судя по характеру деформаций пород, вскрытых карьером, зона надвига западного падения оказалась в зоне динамического влияния формирующейся в его лежачем боку купольной структуры. Траектории сдвиговых деформаций в окружении растущего купола имеют искривленную, листриче-скую поверхность. К одной из тектонических зон этого типа могла быть приурочена линза (жила) кварцитовидного кварца с золотоносными метасоматита-ми. Ось максимальных растягивающих напряжений ориентирована субконформно поверхности растущего купола.

Соответственно трещины растяжения, вмещающие кварцевые жилы, ориентированы перпендикулярно данной поверхности. Такое происхождение могли иметь субширотные сближенные линзы кварца над выступом поверхности купола с небольшим радиусом кривизны.

Рис. 6. Дешифрирование космоснимка (Яндекс, карты [8]) окрестностей Светлинско-го месторождения золота: Са – карбонатная толща, Сл – кристаллические сланцы и амфиболиты, Вул – вулканогенноосадочная толща. Пунктирные линии – тектонические границы

Рис. 7. Схема возможного влияния растущей купольной структуры на породы висячего бока надвига : 1 и 2 – траектории касательных напряжений, 3 – породы висячего бока надвига

Выводы

Проведенные структурные исследования в карьере Светлинского месторождения позволили выделить 3 системы кварцевых жил: 1) субмеридиональные, крутопадаю- щие, наиболее крупные; 2) субширотные, крутопадающие, самые многочисленные; 3) субмеридиональные, пологопадающие на запад, мелкие и редкие. Крупные жилы обычно сопровождаются пирит-кварц-биотитовыми золотоносными метасоматитами. Структурные исследования показывают, что они формировались в условиях субвертикального взброса восточного блока и субмеридионального растяжения. Образование кварцевых жил и золотоносных метасомати-тов непротиворечиво объясняется формированием к востоку от надвига Свет-линской купольной структуры с гранитогнейсовым ядром. Предполагается, что гранитизация обусловила накопление золота в метаморфическом обрамлении купола, а гидротермальные процессы привели к перераспределению золота и формированию месторождения. Часть золота могла привноситься по зоне надвига из нижней коры и верхней мантии, когда надвиговая структура стала флюи- доподводящей. С этих позиций хорошо объясняется повышенная золотоносность пород метаморфического обрамления гранитогнейсовых массивов в Кочкарском антиклинории в целом. Генетическое сходство золотоносных «табашек» Кочкарского месторождения и пирит-кварц-биотитовых метасоматитов Светлинского месторождения отмечали В.Н. Сазонов и В.В. Мурзин [6].

Таким образом, структурный контроль оруденения на Светлинском месторождении золота непротиворечиво объясняется разрывной тектоникой околокупольного пространства, осложнившей зону надвига западного падения. Признаков влияния на размещение рудной минерализации каких-либо иных крупных тектонических нарушений в карьере не обнаружено.

Список литературы Разрывная тектоника на Светлинском месторождении золота (Южный Урал) и ее рудоконтролирующая роль

- Болтыров В.Б., Пыстин А.М., Огородников В.Н. Региональный метаморфизм пород в северном обрамлении Санарского гранитного массива на Южном Урале//Геология метаморфических комплексов Урала. Свердловск, 1973. Вып. 91. С. 53-66.

- Кисин А.Ю. Деформационные макроструктуры в карбонатных породах гранитогнейсовых комплексов Урала//Литосфера. 2007. № 1. С. 90-108.

- Кисин А.Ю. Закономерности размещения и прогноз месторождений полезных ископаемых на основе модели блоковой складчатости: дис. д.г.-м.н. Пермь, 2009. 454 с.

- Кисин А.Ю., Хайрятдинов Р.Р., Храмов А.А. Рудоконтролирующая роль разрывной тектоники на Светлинском месторождении золота//Ежегодник-2011. Тр. ИГГ УрО РАН. 2012. Вып. 159. С. 154157.

- Огородников В.Н., Сазонов В.Н., Поленов Ю.А. Минерагения шовных зон Урала. Часть 1. Кочкарский рудный район (Южный Урал). Екатеринбург: Изд-во УГГГА, 2004. 216 с.

- Сазонов В.Н., Мурзин В.В. Кочкарские табашки и Светлинские метасоматиты фемического профиля -генетические родственники (Южный Урал)//Ежегодник-93. Информ. мат-лы ИГГ УрО РАН. Екатеринбург, 1994. С. 97-98.

- Сазонов В.Н., Попов Б.А., Григорьев Н.А. и др. Корово-мантийное оруденение в салических блоках эвгеосинклинали/УрО АН СССР. Свердловск, 1989. 113 с.

- Яндекс. Карты. URL: https://maps. yandex. ru/