Разведение жуков-блестянок в лабораторных условиях для управления очагами массового размножения дендроктона в лесных культурах сосны

Автор: Бобров Д.И., Харлов И.Ю.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Охрана и защита лесов

Статья в выпуске: 4, 2015 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрена проблема распространения очагов большого елового лубоеда и связанных с ней усыханий сосновых насаждений. Показана недостаточная эффективность применяемых в лесном хозяйстве методов борьбы с вредителем. Предложена технология биологического регулирования численности вредителя посредством использования естественного врага - большого ризофага

Большой еловый лубоед, дендроктон, большой ризофаг, энтомофаги, биологические методы борьбы

Короткий адрес: https://sciup.org/14336604

IDR: 14336604 | УДК: 632.937.32

Текст научной статьи Разведение жуков-блестянок в лабораторных условиях для управления очагами массового размножения дендроктона в лесных культурах сосны

Т юменская обл. является зоной периодических пандемических размножений большого елового лубоеда (короеда-дендроктона) и связанных с этим катастрофических усыханий сосны обыкновенной. Первые повреждения сосновых насаждений были обнаружены в Тюменском и Тобольском районах в 1949–1951 гг. В начале 1980-х гг. зона хронических очагов массового размножения сибирской популяции дендрок-тона распространилась на Абатский и Ишимский районы, а в настоящее время охватывает еще Аромашевский и Омутинский районы.

Большой еловый лубоед ( Dendroctonus micans Kugel.) относится к отряду жесткокрылых, или жуков (Coleoptera), семейству короедов (Ipidae), к группе короедов хвойных пород. Считается самым крупным видом из короедов сибирской фауны: длина тела самцов составляет 5,5–6,0 мм, самок – 7–9 мм.

В последние годы отмечается очередное ухудшение санитарного состояния и массовое усыхание сосновых насаждений искусственного происхождения в ряде лесничеств Тюменской обл. Ослабление и усыхание сосняков на территории Западной Сибири вследствие повреждения стволовыми вредителями достаточно исследовано. Однако проблема остается актуальной и сегодня, так как слабо изучена фенология большого елового лубоеда и приуроченность очагов его массового размножения к ландшафтно-типо-

' Ишимское ^^^^^Заводоуковское ^^^^™ Казанское

' Омутинское Упоровское ' Абатское

^^^^^Тюменское ^^^^^еТобольское ^^^^^Аромашевское

Рис. 1. Динамика площадей очагов дендроктона по лесничествам Тюменской обл.

логическим условиям, не обоснован комплекс лесохозяйственных и лесозащитных мероприятий, эффективных способов и методов управления численностью популяции дендроктона на различных фазах градации.

Анализ развития очагов дендроктона проведен на основании данных лесопатологического мониторинга Центра защиты леса Тюменской обл. за 1948–2014 гг., а также обследований действующих очагов в Омутинском и Аро-машевском лесничествах (площадь очагов в 2014 г. составила 224,5 га и 148 га соответственно). Динамика площадей очагов дендроктона по лесничествам Тюменской обл. представлена на рис. 1.

Очагом стволовых вредителей следует считать насаждение, в котором количество заселенных стволовыми вредителями деревьев превышает 10 % (подпункт 49 пункта 3.3 приложения 3 к приказу Рослесхоза № 523). Поврежденные при дополнительном питании деревья не учитываются [1]. Очагом массового размножения считается лесотаксационный выдел, если в нем наблюдается куртинное поражение, ведущее к усыханию или вывалу деревьев.

Основная часть очагов большого елового лубоеда приходится на культуры сосны обыкновенной в возрасте 8–30 лет. С 1948 по 2014 г. была прослежена градация численности популяции лубоеда от межвспышечного периода (1951–1982 гг., 1999–2002 гг.) до фазы кризиса (1950–1951 гг., 1986–1993 гг.). Анализ лесопатологической обстановки в 1986–1993 гг. показал, что увеличение площади очагов лубоеда в условиях юга Тюменской обл. в обычных условиях не является самостоятельным фактором, способным вызывать ослабление сосняков. Вероятнее всего, погодные условия летних месяцев (продолжительная засуха) способствуют накоплению высокой численности вредителя, вследствие чего он становится доминирующим фактором ослабления и усыхания сосновых лесов. С одной стороны, погодные условия значительно снижают устойчивость сосняков и приводят к увеличению объема и улучшению качества кормовой базы дендроктона, а с другой – создают благоприят- ные условия для развития сестринского и второго поколений вредителя.

Анализ деревьев, заселенных дендроктоном в Омутинском и Аромашевском лесничествах Тюменской обл., показал широкий диапазон количества личинок, питающихся на стволах деревьев и обитающих в прикорневом слое почвы (от 15 до 250 особей на одно дерево). Максимальная высота ствола, на которой были обнаружены поселения личинок, – 86 см, наибольшая глубина прикорневой части – 23 см от основания ствола. По данным А. Г. Лунева, количество питающихся на одном дереве личинок дендроктона в чистых культурах сосны в Казанском лесхозе (1999 г.) варьировало от 10 до 1 323 особей. На корнях проходило развитие от 9,1 до 71 % личинок [2].

Существует определенная зависимость степени зараженности сосны дендроктоном от категории крупности дерева. Согласно исследованиям Н. Г. Коломийца, отставшие в росте деревья повреждаются дендроктоном в 3 раза меньше, чем крупные, и в 1,6 раза меньше, чем средние деревья [3] (таблица).

Вспышки массового размножения дендрок-тона на территории Тюменской обл. вызваны следующими причинами:

-

1. Кормовая база в достаточном количестве и надлежащего качества.

-

2. Благоприятный для размножения насекомого микроклимат, обусловленный условиями местопроизрастания и определенной структурой древостоя.

-

3. Оптимальный метеорологический режим, который в большинстве случаев обусловливается длительными засушливыми периодами.

-

4. Отсутствие или минимальное количество естественных врагов и возбудителей болезней у данного вида вредителя.

-

5. Повреждение деревьев корневой губкой и иными корневыми гнилями.

В Турции для борьбы с дендроктоном применяют только биологические методы, а в Российской Федерации основным способом борьбы является проведение санитарных рубок, однако этот метод трудоемок и малоэффективен. Так, только в 2014 г. на территории Омутинского лесничества было вырублено свыше 32 тыс. деревьев диаметром 8–16 см, что в эквиваленте представляет более 7 га лесопокрытых земель. Деревья, атакованные дендроктоном, вырубают группами, вследствие чего возникают прогалины, и насаждения теряют устойчивость. В связи с этим создаются благоприятные условия для развития сестринского и второго поколений вредителя.

Кроме того, несвоевременное проведение санитарных рубок и транспортировка древесины способствуют увеличению численности популяции и расширению либо распространению очага на новые территории. Химический способ борьбы в настоящее время является недоступным – в действующем Государственном каталоге пестицидов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, отсутствуют препараты для борьбы с дендроктоном.

Наиболее перспективным методом борьбы с дендроктоном в очагах его массового размножения в культурах сосны является применение биотехнологий, основанных на использовании природных механизмов регулирования численности вредных организмов (насекомые-хищники, патогены). Естественным врагом дендроктона является большой ризофаг ( Rhizophagus grandis Gyll.), который относится к семейству жуков-блестя-нок. Жуки и личинки ризофагов обитают под корой в ходах дендроктона и часто являются его постоянными спутниками в очагах массового раз-

Зависимость степени зараженности сосны дендроктоном от категории крупности, по данным перечета 5 598 деревьев (по Н. Г. Коломийцу)

|

Категория крупности |

Ступень толщины, см |

Число деревьев, шт. |

Доля деревьев в категории, % |

Число заселенных деревьев, % |

|

Крупные |

20-24 |

500 |

8,9 |

11,8 |

|

Средние |

12-16 |

4 230 |

75,6 |

6,8 |

|

Мелкие |

4-10 |

868 |

15,5 |

4,1 |

множения на всех фазах онтогенеза [3]. В таких странах, как Грузия, Турция и Бельгия, ризофагу отводится большая роль в подавлении роста численности дендроктона.

Цель данного исследования – разработка технологии разведения большого ризофага в лабораторных условиях с целью контроля численности большого елового лубоеда.

Обследование действующих очагов показало, что встречаемость большого ризофага на заселенных вредителем деревьях составляла в среднем до 55 %, однако это не оказало значительного влияния на численность дендроктона. В связи с этим актуально искусственное разведение этого энтомофага.

В настоящее время в филиале Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства «Сибирская лесная опытная станция» разрабатывается технология выращивания большого ризофа-

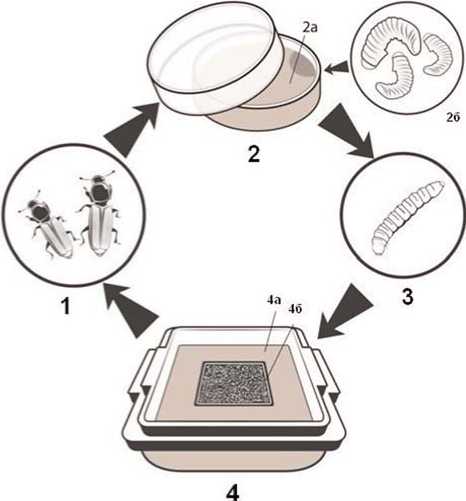

Рис. 2. Схема разведения большого ризофага Rhizophagus grandis Gyll. (по С. А. Иванову, 2014): 1 – имаго Rhizophagus grandis; 2 – инкубатор размножения; 2а – субстрат из измельченной влажной сосновой коры с кусочком свежей коры; 2б – личинки Dendroctonus micans; 3 – личинки Rhizophagus grandis; 4 – садок питания;

4а – влажный мелкозернистый песок;

4б – содержимое инкубаторов га. На базе лаборатории биотехнологий полностью воспроизводится цикл развития большого ризофага – от получения яиц до состояния взрослого насекомого. Технология процесса выращивания основана на анализе опыта ученых-энтомологов Турции, Бельгии, Грузии и собственных исследований. Схема разведения большого ризо-фага приведена на рис. 2.

На первом этапе выращивания происходит закладка инкубаторов. В качестве инкубатора следует использовать небольшой уплощенный пластиковый контейнер размером 5 x 5 x 3 см. В инкубатор помещают измельченную влажную сосновую кору и небольшой кусочек свежей коры. Вверху делается небольшое углубление, в которое помещают 20–25 личинок Dendroctonus micans Kugel. и одну пару Rhizophagus grandis Gyll. После этого контейнер плотно закрывают и оставляют на 20 сут в теплом и затемненном помещении. В течение этого времени жуки откладывают яйца, из которых впоследствии выйдут личинки. Спустя указанный срок инкубаторы вскрывают.

На втором этапе цикла выращивания содержимое инкубаторов, не сортируя, перемещают в садки. В качестве садка используют большой контейнер размером 20 x 20 x 10 см, заполненный увлажненным песком мелкой фракции. В песок погружают контейнер меньшего размера, верхний уровень которого находится вровень с уровнем песка. Меньший контейнер заполняют содержимым инкубаторов. Примерно один раз в 1–2 сут личинок ризофага подкармливают предварительно замороженными личинками мух либо личинками дендроктона (при наличии последних). Личинки разрезают или перемалывают в кашицу. Как и инкубаторы, контейнеры хранятся в темном помещении при температуре +20 0С. По мере необходимости в контейнерах увлажняют песок. Развитие личинок в садках продолжается 10–20 сут, после чего предкуколки покидают субстрат из коры и погружаются в песок. Некоторая их часть остается в субстрате, где и окукливается.

Куколки развиваются около 15 сут, после этого еще 10–15 сут жуки не покидают субстрат.

Примерно через 30 сут после начала процесса окукливания можно приступать к просеиванию песка через энтомологическое сито. Жуков извлекают, подсчитывают и помещают во временный контейнер с измельченной корой в качестве субстрата в хранилище с температурой воздуха +2…+4 °C, где их можно хранить до 6 мес. В целях предотвращения гибели жуков от высушивания рекомендуется помещать в контейнер влажный кусочек ваты.

Технология выращивания предусматривает дополнительный этап – разведение большого елового лубоеда. Личинки лубоеда необходимы на первом этапе размножения ризофага. Для поддержания популяции используют еловые отрубки высотой 50 см и диаметром 25–30 см. Толщина коры в отрубках – не менее 5 мм. С обоих концов отрубки необходимо покрывать слоем парафина для предотвращения потери влаги. На отрубках вырезают неглубокие квадратные площадки со стороной 1 см. Поверх площадок необходимо закрепить небольшие бумажные стаканчики с предварительно помещенными туда денд-роктонами. В каждом стаканчике прокалывают отверстия для улучшения доступа кислорода внутрь. На один отрубок следует посадить 5–8 жуков. Жуки самостоятельно погружаются под кору. Заселенные таким способом отрубки необходимо поместить в пластиковые емкости, заполненные предварительно стерилизованным песком, и хранить в теплом темном помещении. Развитие личинок под корой продолжается 50–55 сут, после этого отрубки вскрывают и личинок извлекают.

Перед выпуском ризофага в естественные условия для действующего очага составляется тематическая карта с использованием дистанционного пилотируемого летательного аппарата. Заселенные деревья отмечают путем нанесения QR-кода на ствол.

Количество жуков ризофага, выпускаемых в очаг массового размножения дендроктона, должно составлять не менее 4-х пар (самец+самка) на дерево в парцелле заселения или не менее 50 пар на 1 га. Минимальное количество жуков способ- ствует закреплению популяции, но для более быстрого подавления популяции следует выпускать как можно большее количество жуков. Выпуск до 25 пар на одно пораженное дерево позволит за несколько месяцев довести популяцию ризофага до уровня, которого в естественных условиях она достигла бы через 3 года. По мнению грузинских энтомологов, для полного подавления популяции дендроктона необходимо, чтобы соотношение хищник-жертва было равным или близким 1:1 [3]. Жуков следует выпускать при отсутствии осадков, легком ветре (1–3 м/с) или без ветра и температуре воздуха 18 °C.

Спустя 3 мес с момента выпуска большого ризофага в очаг массового размножения вредителя следует провести обследование территории. При обследовании проводят осмотр всех деревьев на контрольных участках, подсчитывают количество вновь образованных повреждений, вызванных деятельностью дендроктона. Для изучения активности ризофага рекомендуется вскрыть несколько ходов дендроктона и подсчитать количество ризофага и дендроктона на всех жизненных стадиях. В дальнейшем обследования с целью получения данных об участке следует проводить ежегодно. В течение 5 лет должна наблюдаться тенденция к сокращению популяции дендроктона. Проектируемая приживаемость ризофага на опытных участках планируется на уровне 75–80 %.

Разрабатываемая технология позволит на практике значительно снизить объемы санитарных рубок для борьбы с дендроктоном, а впоследствии отказаться от них полностью. Биологический метод борьбы исключает опасность расширения очага вредителя и распространение его на не мпораженные лесные участки, оставляя стабильным экологическое состояние лесных культур сосны. Проверку эффективности данной технологии планируется осуществлять путем ежегодного заселения имаго большого ризофага в очаги массового размножения дендроктона на протяжении 5 лет за счет бюджетных средств филиала ВНИИЛМ «Сибирская лесная опытная станция».

Список литературы Разведение жуков-блестянок в лабораторных условиях для управления очагами массового размножения дендроктона в лесных культурах сосны

- Руководство по планированию, организации и ведению лесопатологических обследований. Приложение № 3 к приказу Федерального агентства лесного хозяйства от 27.12.2007 № 523 «Об утверждении методических документов».

- Лунев А. Г. Короед-дендроктон на Ишимской равнине/А. Г. Лунев, Л. С. Матусевич//Лесн. хоз-во. -1999. -Вып. 6. -С. 38-40.

- Коломиец Н. Г. Большой еловый лубоед в сосновых лесах Сибири/Н. Г. Коломиец, Д. А. Богданова. -Новосибирск: Наука. Сиб. предпр. РАН, 1999. -112 с.