Разведочные работы на Кушеватской протоке (правобережье Большой Оби) в 2022 году

Автор: Зольников И.Д., Анойкин А.А., Филатов Е.А., Макаров С.С., Левицкая П.С., Бордюгова Е.А., Перфильев С.С., Джуманов А.Т., Выборнов А.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена результатам работ 2022 г. на верхнепалеолитическом памятнике Кушеват (Шурышкарский р-н ЯНАО). Исследования на объекте ведутся с 2019 г. В 2022 г. здесь была заложена серия шурфов, общей площадью 106 м2. Результаты работ подтвердили, что толща рыхлых отложений на памятнике состоит из четырех основных пачек: покровно-субаэральная, оплывневая (велофлюксий), овражно-балочные отложения, аллювий Большой Оби. Костеносный горизонт залегает на глубине от 1,5 до 3,5 м в зависимости от конкретного участка, однако всегда на контакте пачек: овражно-балочных отложений и Обского аллювия. Также установлено, что костеносный горизонт начинает выклиниваться вверх по склону, а концентрация фаунистических остатков в нем резко сокращается. При этом шурф, заложенный практически на водораздельной площадке, вскрыл на гипсометрическом уровне аллювиальной пачки старичные отложения. Полученные результаты позволяют предполагать, что стоянка была локализована не на водоразделе, а непосредственно у реки на более низких высотных отметках. В ходе работ была получена представительная коллекция плейстоценовой фауны, включающая остатки северного оленя, мамонта, шерстистого носорога, овцебыка, бизона и зайца. При этом на расколотой плечевой кости северного оленя были обнаружены следы антропогенного воздействия. Также в костеносном горизонте найдено несколько предметов из камня, также, возможно, являющихся артефактами. Имеющийся комплекс естественно-научных данных, а также предварительные результаты AMS- и OSL-датирования позволяют утверждать, что костеносный горизонт, скорее всего, сформировался в интервале 45-40 тыс. кал. л.н., что позволяет считать Кушеват наиболее древним и северным памятником палеолитического времени, известным в регионе в настоящее время.

Нижняя обь, поздний неоплейстоцен, верхний палеолит, палеонтология, палеогеография, стратиграфия

Короткий адрес: https://sciup.org/145146389

IDR: 145146389 | УДК: 902.21 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0097-0103

Текст научной статьи Разведочные работы на Кушеватской протоке (правобережье Большой Оби) в 2022 году

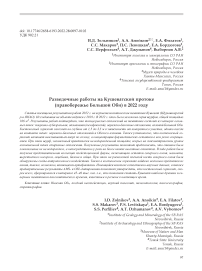

В 2022 г. Нижнеобским палеолитическим отрядом ИАЭТ СО РАН были продолжены исследовательские работы в Кушеватской протоке на правобережье р. Большая Обь (Шурышкарский р-н Ямало-Ненецкого автономного округа), начатые в 2019 г. и проводящиеся до настоящего времени [Зольников и др., 2020а; 2021а, б]. В ходе разведочных работ предыдущих лет здесь, на территории нежилого пос. Кушеват, был выявлен памятник верхнего палеолита, получивший одноименное название (рис. 1). Основным критерием выбора участка обследования послужило наличие на этом отрезке прото-

Рис. 1. Карта-схема района исследований.

1 – населенные пункты; 2 – участок исследовательских работ.

ки мысов южной экспозиции, образованных серией небольших безымянных речек, рассекающих берег широкими, но короткими долинами. В течение трех лет на береговых мысах левого и правого берега одного из таких водотоков, впадающего в протоку на территории поселка и делящего его на две части, проводились шурфовочные работы. На начальном этапе исследований в 2019–2020 гг. на этом участке была заложена серия из 14 шурфов, перекрывших территорию общей площадью ок. 10 тыс. м2.

Места шурфовки определялись предварительным обследованием берега и локализацией на бечевнике компактного скопления обломков палеофауны. Было сделано предположение, что берегом речки на этом участке частично разрушен костеносный слой на границе субаэрального и аллювиального ярусов II надпойменной террасы, что подтвердили дальнейшие раскопочные работы. Общая мощность субаэрального комплекса на этом участке достигает 8,5 м. Под ним залегают аллювиальные отложения большой реки (ПалеоОби) и ее мелкого притока, четко различающиеся по текстурно-структурным признакам, что указывает на древний возраст последнего и на то, что здесь были вскрыты отложения палеоустья притока, т.е. этот участок представляется перспективным для поиска материалов палеолитического времени. В результате вскрышных работ 2020 г. в трех шурфах (№ 7, 10 и 12) был обнаружен костеносный горизонт, залегающий in situ под подошвой субаэрального покрова в отложениях, представленных переслаиванием аллювия речки и прибрежных склоновых отложений [Зольников и др., 2020а]. В 2021 г. работы на этом участке были продолжены. Итоговая общая площадь раскопок составила 76 м2 (рис. 2, 1). В результате было установлено, что слой с палеофауной имеет локальное распространение в пределах устьевой части по правому берегу современного лога (заполняется водой в весенний паводок и осушается в осеннюю межень) Кушеватской курьи. Из этих отложений получена представительная коллекция остеологического материала поздненеоплестоценового возраста (ок. 150 экз.), где были в основном представлены остатки северного оленя, а также присутствовали кости мамонта, шерстистого носорога, овцебыка, бизона и зайца [Зольников и др., 2021а]. При анализе полученного материала было выявлено два рога северного оленя со следами антропогенного воздей- ствия (резка, рубка) [Зольников и др., 2021б]. Кроме того, в слое зафиксировано несколько предметов из камня: два небольших скола и мелкий истощенный нуклеус, сохранивший прямую ударную площадку, с которой в продольном направлении производились снятия удлиненных сколов прямоугольных очертаний. В качестве сырья использовались окремненные осадочные породы. По результатам работ этого этапа исследований было выдвинуто предположение, что

Рис. 2. План памятника Кушеват с указанием участков вскрышных работ ( 1 ) и наконечник из раскопа 2 ( 2 ) (рисунок А.В. Абдульмановой).

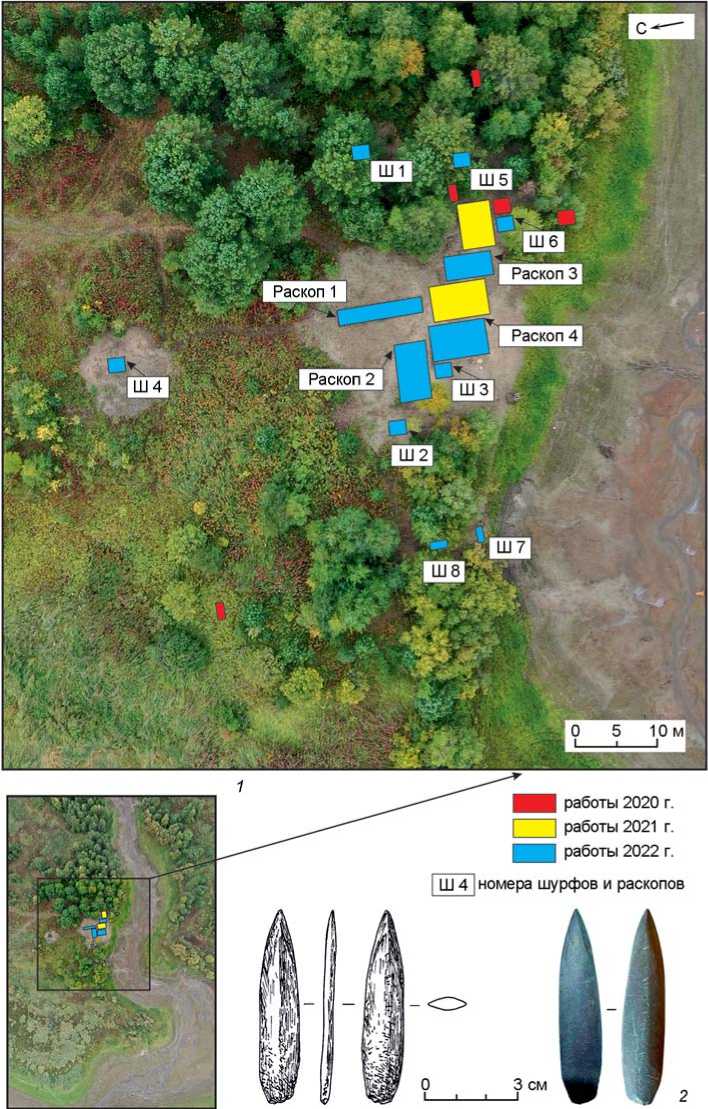

Рис. 3. Стратиграфический разрез западной стенки раскопа № 1 ( 1 ) и южной стенки шурфа № 4 ( 2 ) на памятнике Ку-шеват (работы 2022 г.).

а – песок; б – алевропесок; в – алеврит; г – гумусированные отложения до гитии; д –почвы; е – текстуры; ж – глиняные окатыши гравийной размерности; з – номера слоев.

шурфовкой вскрыты периферийные участки стоянки, где материал фиксируется в переотложенной позиции. Об этом свидетельствуют в т.ч. углистые примазки и обломки угля, которые фиксировались в естественных углублениях, сформированных, вероятно, в ходе аллювиального седиментогенеза. С этой точки зрения костеносный горизонт аккумулировал мусорные отходы со стоянки, которая должна быть расположена выше по склону относительно участка работ 2021 г. [Зольников и др., 2021а].

Для проверки этой гипотезы в 2022 г. на местонахождении с целью прослеживания границ распространения костеносного горизонта выше по склону от участка работ 2021 г. был заложен раскоп 1, имеющий вид траншеи (2 × 10 м).

Раскоп был пройден на глубину 4,7 м и вскрыл следующие отложения (сверху вниз) (рис. 3, 1 ):

0,0–0,1 м. Слой 1. Современная лесная почва. Мощность 0,1 м;

0,1–0,5 м. Слой 2. Светло-серый с палевым оттенком алевритовый песок. Солифлюксий по перевеянному пе ску (солифлюкционные текстуры). Мощность 0,3–0,4 м;

0,5–0,8 м. Слой 3. Серый с табачным оттенком алеврит нечетко тонко-мелко параллельно слоистый пологонаклонно по палеосклону. Делювий.

Мощность 0,3 м;

0,8–2,6 м. Слой 4. Серый с бурым оттенком пятнисто-полосчатый иногда опесчаненный до алевро-песка, иногда пелитистый. Участками пескоалевро-пелит. Велофлюксий. Мощность 1,8 м;

-

2,6 –3,8 м. Слой 5. Серый с табачным оттенком с мелкими линзами и пятнышками песка алеврит. Более однородный и менее опесчаненный, чем в вышележащем слое. Велофлюксий. Мощность 0,4–1,2 м;

-

3,8 –4,35 м. Слой 6. Серые с коричневым оттенком мульдообразное переслаивание глиняных окатышей (гравий) и песка. За счет смятия и «скучи-вания» вышележащим велофлюксием мощность местами увеличивается в несколько раз. Овражно-балочные отложения. Мощность 0,8–1,9 м. Костеносный горизонт приурочен к приподошвенной части слоя;

-

4,35 –4,65 м. Слой 7. Косослоистые серые, светло-серые пески с линзами параллельно (плоско)-косослойчатых песков. Русловый аллювий. Подошва не вскрыта. Видимая мощность 0,3 м;

В слое 6 зафиксирован редкий палеонтологический материал (5 экз.), а также мелкий (1,5 см) скол из интенсивно окремненной осадочной породы черного цвета. Весь фаунистический материал определимый и включает челюсть и плечевую кость северного оленя, бедренную кость сайгака, фалангу шерстистого носорога и ребро мамонта. Все кости фрагментированы.

По результатам предварительного осмотра палеонтологических материалов, канд. ист. наук Л.В. Зоткиной было сделано предварительное заключение о наличии возможных следов антропогенного воздействия на расколотой плечевой кости северного оленя. В настоящее время эти материалы находятся на стадии исследования.

Кроме раскопа 1 во время первого этапа работ, в месте предполагаемой стоянки на выположенной площадке, расположенной примерно в 30 м вверх по склону от участка работ 2021 г., был заложен шурф № 4 (2 × 2 м).

Шурф № 4 был пройден на глубину до 6,5 м. Полученный стратиграфический разрез имеет следующее строение (сверху вниз) (рис. 3, 2 ):

-

0,0 – 0,1 м. Слой 1. Современная серая лесная почва. Мощность 0,1 м;

0,1–0,4 м. Слой 2. Светло-палевый алевритовый песок с пятнисто-полосчатой текстурой. Солиф-люксий. Мощность 0,3 м;

0,4–0,8 м. Слой 3. Палевый алевропесок с полого-наклонной параллельной тонкой слоистостью. Делювий. Мощность от 2,5 см в западной стенке до 40 см в восточной;

0,8–1,7 (2,8) м. Слой 4. Криогенный клин, выполненный гумусом и светло-бурым алевритом. В юго-восточном углу мощность 1,9 м; в юго-западном углу 1 м;

1,7 (2,8) – 4,1 м. Слой 5. Палево-бурый, иногда с рыжеватым оттенком алеврит неслоистый. Вертикальные полоски светло-серые протяженностью до 7–8 см, толщиной до 1 см – корнеходы растений. Встречаются линзы и пятна светло-бурого с рыжеватым оттенком мелкозернистого песка с неправильными очертаниями (солифлюкционные включения). Субаэральный покров. Мощность 2,4 м;

4,1–4,25 м. Слой 6. Палеопочва эфемерная. Серо-бурый слой толщиной 5–6 см (гумусированный). Под ним светло-бурый опесчаненный слой толщиной ~10 см. Общая мощность 0,15 м;

4,25–5,2 м. Слой 7. Палево-темно-бурый алеврит песчанистый с редкими мелкими включениями неслоистый. Субаэральный покров. Мощность 0,95 м;

5,2–5,6 м. Слой 8. Бурый с рыжеватым оттенком алеврит (слойки 1–2 см) с прослоями рыжеватого песка (1–3 мм). Слоистость прерывистая параллельная. Генезис – старичный аллювий (заполнение поверх старичного болота). Мощность 0,4 м;

5,6–6,4 м. Слой 9. Серый гумусированный алеврит. Гития. Старичное болото. Включения светлосерого с рыжим оттенком песка мелкозернистого. Видимая мощность 0,8 м.

Палеонтологические остатки и каменные артефакты в шурфе не зафиксированы.

Первым этапом работ было установлено, что костеносный горизонт начинает выклиниваться вверх по склону, а концентрация фаунистических остатков в нем резко сокращается. Результаты шурфовки вы-положенной поверхности за бровкой склона, первоначально определяемой на основе современной геоморфологической ситуации как возможно сохранившаяся часть прибровочной зоны II террасы, показали, что стоянка на этом участке памятника не могла существовать в силу палеогеоморфологических факторов.

В связи с этим было принято решение изучить костеносный горизонт на максимально возможной площади и четко определить границы его распространения и особенности седиментогенеза на исследуемом участке.

Для реализации поставленной задачи было заложено несколько раскопов и шурфов, общей площадью 82 м2. Наиболее представительный фаунистический, а также археологический материал получен из раскопа № 2 (7 × 3 м), заложенного в 5 м к западу от раскопа № 1, в нижней части склона и ориентированного поперек его.

Раскоп был пройден на глубину 3,5 м и вскрыл следующие отложения (сверху вниз):

0,0–0,1 м. Слой 1. Современная серая лесная почва. Мощность 0,1 м;

0,1–0,4 м. Слой 2. Серый с желтым оттенком алевропесок без четко выраженной слоистости, но с пологоволнистыми солифлюкционными текстурами. Солифлюксий по перевеянным пескам. Мощность 0,3 м;

0,4–1,0 м. Слой 3. Серый с табачным оттенком алеврит параллельно пологонаклонно слоистый мелко-тонко. Делювий. Мощность меняется от 0,2 до 0,6 м;

1,0–1,5 м. Слой 4. Серый, более светлый, чем выше лежащий слой, представленный мелким переслаиванием алеврита пелитового, алевропеска и серого с желтым оттенком мелкозернистого алевритового песка. Пойменно-застойные фации палеоручья. Мощность 0,5 м;

1,5–2,3 м. Слой 5. Серо-бурый алеврит с пятнисто-полосчатой текстурой за счет рыжеватых включений песка мелкозернистого и серого пелитового алеврита. Велофлюксий. Мощность меняется от 0,2 до 0,8 м;

2,3–3,2 м. Слой 6. Переслаивание рыжеватого песка с мульдообразной слоистостью, серого с буроватым оттенком алеврита, алевропеска. Овражно-балочный аллювий. Мощность 1,0 м;

3,2–3,5 м. Слой 7. Светло-серый среднезернистый хорошо промытый песок. Видимая мощность до 0,7 м.

В слое 3 был зафиксирован единичный артефакт – небольшой каменный наконечник, изготовленный из серого сланца. Наконечник листовидный симметричный двояковыпуклый, основание округлое, слегка повреждено. Вся поверхность изделия несет следы шлифования, в острийной части по обеим плоскостям выделены четыре узкие, четко читающиеся грани, формирующие сходящиеся режущие кромки и ромбовидные в поперечном сечении

(см. рис. 2, 2 ). По форме и характеру обработки, вероятнее всего, наконечник относится к финальному этапу каменного века, а его прямые аналоги присутствуют в инвентаре энеолитической стоянки Горный Самотнел-1, расположенной на левобережье Нижней Оби в зоне перехода устья в Обскую губу [Тупа-хина, Тупахин, 2018]. Данную находку следует рассматривать как случайную, попавшую в отложения при их склоновом смещении и находящуюся в слое вне какого-либо археологического контекста.

В слое 6 присутствовал массовый фаунистический материал (23 экз.), включающий кости и зубы плейстоценовых млекопитающих. Большинство остатков (90 %) принадлежит северному оленю (фаланги, лопатки, лучевые и берцовые кости, позвонки). В единичных экземплярах представлены мамонт (ребро), шерстистый носорог (лучевая кость), лошадь (зуб) и донской заяц (большая берцовая кость). Все кости фрагментированы.

Кроме фаунистического материала в слое была обнаружена небольшая галечка окремненной осадочной породы желто-коричневого цвета с негативами бессистемных сколов, возможно имеющих антропогенное происхождение.

Также единичная находка палеофауны (фрагмент бедра северного оленя) была зафиксирована в шурфе № 2.

Помимо перечисленных точек вскрытия на Ку-шевате в 2022 г. было заложено еще два раскопа и пять разведочных шурфов, расположенных как в пределах предполагаемой границы залегания костеносного горизонта, так и по его периферии. Хотя каких-либо палеонтологических и археологических материалов в них зафиксировано не было, это позволило более четко оконтурить зону распространения остатков палеофауны, и дало дополнительный материал для реконструкции истории формирования плейстоценовых отложений на памятнике.

В результате работ 2022 г. культуросодержащий слой памятника был изучен на площадь 106 м2, что, с учетом материалов раскопок предыдущих лет, позволило четко локализовать участки концентрации остатков промысловой фауны, включающей кости со следами антропогенного воздействия, а также сопровождающие их каменные изделия.

Анализ общей стратиграфической ситуации на памятнике, выполненный на основе всех полученных разрезов, подтверждает сделанное ранее заключение, что толща рыхлых отложений на объекте складывается из четырех основных пачек. Сверху вниз это: пачка № 1 – покровно-субаэральная; пачка № 2 – оплывневая (велофлюксий, т.е. быстрый солифлюксий); пачка № 3 – овражно-балочные отложения; пачка № 4 – аллювий Большой Оби. Костеносный горизонт залегает на глубине от 1,5 до 102

3,5 м, в зависимости от конкретного участка, однако всегда на контакте слоев пачек № 3 и № 4. При этом его мощность, в среднем, не превышает 0,20– 0,25 м, а палеонтологические материалы и сопутствующие им единичные артефакты выдерживают горизонт рассеивания в пределах 0,10–0,15 м.

Исследования 2022 г. на Кушевате показали, что вверх по сколу от современного лога происходит постепенное выклинивание костеносного горизонта. При этом шурф, заложенный практически на водораздельной площадке, вскрыл на его гипсометрическом уровне старичные отложения. Таким образом, предположение, что формирование скоплений остатков палеофауны в этом слое связано с аккумуляцией отходов хозяйственной деятельности населения стоянки, расположенной выше по склону, не подтвердилось. Полученные результаты позволяют предполагать, что стоянка была локализована не на водоразделе, а непосредственно у реки на более низких высотных отметках. Анализ полученных разрезов показывает, что костеносный слой протягивается достаточно узкой (до 10 м) лентой вдоль правого борта Кушеватской курьи. Следовательно, дальнейшие археологические и палеонтологические находки следует ожидать именно в этой прибрежной полосе.

Работы 2022 г. на Кушевате позволили существенно уточнить границы распространения и особенностей залегание культуросодержащего слоя на памятнике, а также дополнительно подтвердили наличие на нем фаунистических остатков со следами антропогенного воздействия и единичных каменных артефактов.

Имеющийся комплекс естественно-научных данных, а также предварительные результаты AMS-и OSL-датирования позволяют утверждать, что костеносный горизонт, скорее всего, сформировался в интервале 45–40 тыс. кал. л.н., что позволяет считать Кушеват наиболее древним и северным памятником палеолитического времени, известным в регионе в настоящее время [Зольников и др., 2020б; 2021б].

По всей видимости, мы можем говорить о фиксации эпизода наиболее раннего, пионерного этапа заселения субарктических широт Homo sapiens во время МИС 3 [Зольников и др., 2021б].

С учетом имеющихся данных о раннем заселении северных районов Якутии и нижнего течения Печоры [Павлов, 2015; Питулько, 2016], факт обнаружения следов синхронного присутствия человека на Нижней Оби представляется вполне логичным.

К сожалению, в коллекции Кушевата нет пока выразительных изделий из камня, а наиболее вескими свидетельствами присутствия здесь человека служат следы антропогенного воздействия на костях. Показательным является и то, что это остатки северного оленя, основного промыслового живот- ного в этих широтах, а состав фауны на памятнике также на 95 % представлен промысловыми видами копытных. Специфика стоянки определяется теми природным условиям, в рамках которых осуществлялась хозяйственная деятельность первых обитателей этих территорий. В первую очередь, это дефицит каменного сырья и, как следствие, малый объем использования литических ресурсов, их вынужденная экономия и, соответственно, предельная утилизация и редкость каменных артефактов.

Тем не менее, результаты работ в 2019–2022 гг. на Кушевате позволили значительно удревнить время начального заселения человеком приполярных областей Западно-Сибирской равнины и отодвинуть границу ее заселения в бассейне р. Обь далеко на север. Обь стала одной из последних крупных сибирских рек, где в северных широтах были обнаружены следы палеолитического населения. Хотя проблема пионерного освоения севера Западной Сибири все еще находится в начальной стадии изучения, обнаружение стратифицированного комплекса палеолитического времени на данной территории само по себе событие значимое для палеолитоведения как региона, так и севера Азии в целом, и позволяет надеяться на обнаружение здесь новых стратифицированных стоянок древнекаменного века.

Работы выполнены при финансовой поддержке РНФ, проект № 22-17-00140 «Позднечетвертичная история магистральных долин Западной Сибири».

Список литературы Разведочные работы на Кушеватской протоке (правобережье Большой Оби) в 2022 году

- Зольников И.Д., Анойкин А.А., Филатов Е.А., Васильев А.В., Аржанников М.А., Чеха А.М Разведочные работы на правобережье Большой Оби в 2020 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020а. - Т. 26. - С. 82-88.

- Зольников И. Д., Анойкин А. А., Филатов Е.А., Васильев А.В., Перфильев С.С., Макаров CX., Уткин М.В., Чеха А.М. Разведочные работы на правобережье Большой Оби в 2021 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2021 а. -Т. 27. - С. 114-121.

- Зольников, И. Д., Анойкин А. А., Филатов Е.А, Выборнов А.В., Васильев А.В., Постнов А.В., Зоткина Л.В. Новые данные о заселении долины нижней Оби в позднем неоплейстоцене // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2021 б. - № 1. - С. 9-20.

- Зольников И.Д., Выборнов А.В., Анойкин А.А., Постнов А.В. Радиоуглеродные датировки палеонто логических образцов верхнего плейстоцена Нижней Оби // Радиоуглерод в археологии и палеоэкологии: прошлое, настоящее, будущее. - СПб.: Изд-во ИИМК РАН, 2020б. - С. 33-34.

- Павлов П.Ю. О первоначальном заселении севера Урала // Уральский исторический вестник. - 2015. -№ 2. - C. 50-60.

- Питулько В.В. Свидетельства раннего расселения человека в Арктической области Евразии: новые находки и перспективы исследований // Археология Арктики. - Калининград: РОСДОАФК, 2016. - Вып. 3. -С. 91-116.

- Тупахина О.С., Тупахин Д. С. Поселение эпохи энеолита Горный Самотнел-1: материалы и исследования // Археология Арктики. - Салехард, 2018. - Вып. 5. - 149 с.