Разведочные работы на побережье Красноярского водохранилища в 2020 году

Автор: Харевич В.М., Харевич А.В., Анойкин А.А., Акимова Е.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены итоги археологической разведки, проводившейся в средней части Красноярского водохранилища в 2020 г. В ходе работ были обследованы участки береговой линии общей протяженностью ок. 140 км. По правому берегу маршрут разведки пролегал от зал. Анаш до зал. Беллык. На данном участке было выявлено четыре местонахождения и одна стоянка. Наибольший интерес представляют материалы местонахождения Анаш в приустьевом участке одноименного залива. Облик подъемного материала и наличие разрушенных конструкций из каменных плит позволяет предполагать, что на местонахождении зафиксированы материалы двух комплексов, один из которых ассоциируется с разрушенными курганами тагарского времени, а второй представляет собой остатки разрушенной стоянки верхнего палеолита. Два местонахождения с верхнепалеолитическими находками обнаружены в зал. Быскар. В том же заливе в стратифицированном положении зафиксированы находки, относящиеся к раннему железному веку - Средневековью. По левому берегу на участке от зал. Черная речка до зал. Кокса было обследовано четыре местонахождения и две стоянки, как вновь выявленных, так и ранее известных. Обе открытые стоянки относятся к верхнепалеолитическому времени, стоянка Сабаниха-3 - к начальным его этапам, а стоянка Сидориха - к финалу. Со стоянки Сидориха была получена выразительная коллекция артефактов: нуклеусы для крупных пластин, микронуклеус, скребла на отщепах, скребки на отщепах и пластинах, резец. В береговом обнажении было заложено три шурфа-врезки, в двух из которых археологический материал зафиксирован in situ. Облик находок и стратиграфическая позиция материала позволяют предварительно отнести стоянку Сидориха к кокоревской археологической культуре. Работы 2020 г. показали, что, несмотря на многолетний процесс размыва берегов, памятники, расположенные в береговой зоне водохранилища, не уничтожены окончательно и нуждаются в скорейшем изучении.

Верхний палеолит, средний енисей, красноярское водохранилище, кокоревская культура

Короткий адрес: https://sciup.org/145145117

IDR: 145145117 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.279-286

Текст научной статьи Разведочные работы на побережье Красноярского водохранилища в 2020 году

Исследование палеолита бассейна Енисея ведется с конца XIX в. На данный момент известно более двухсот палеолитических стоянок и местонахождений, значительная часть которых была открыта в связи со строительством Красноярской ГЭС. Исследование палеолитических памятников, расположенных в береговой зоне Красноярского водохранилища, началось с момента закладки дамбы. За это время были открыты и исследованы десятки стоянок и местонахождений эпохи палеолита [Абрамова, 1979а, б; Лисицын, 2000; Палеолит

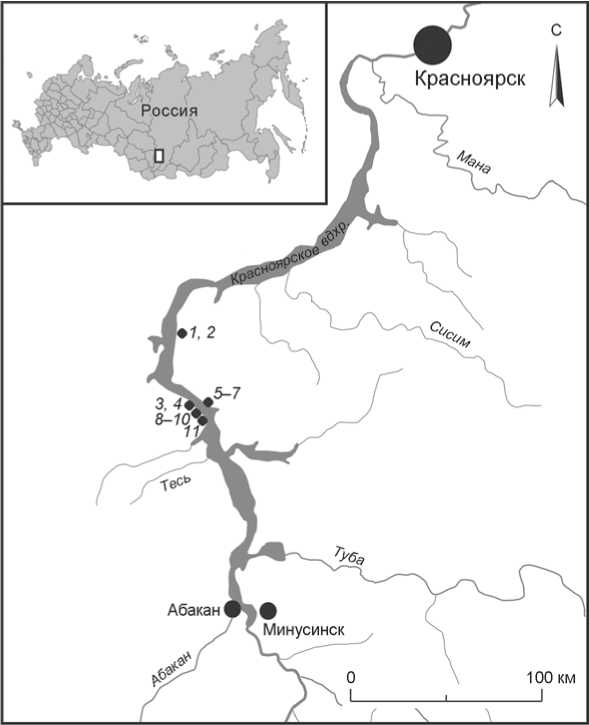

Рис. 1. Расположение памятников, обследованных в ходе археологической разведки.

1 – Усть-Анаш; 2 – Анаш; 3 – Сидориха; 4 – Сабаниха-3; 5 – Быскар-1; 6 – Бы-скар-2; 7 – Быскар-3; 8 – Тюрик-1; 9 – Тюрик-2; 10 – Караскын; 11 – Крутогорск.

Дербинского залива, 2018; Хроностратиграфия.., 1990]. Последняя масштабная археологическая разведка, проведенная в северной зоне Красноярского водохранилища в 2014 г., показала, что число стратифицированных комплексов, расположенных вдоль береговой линии, сократилось, а значительная часть ранее выявленных стоянок и местонахождений полностью уничтожена. Однако параллельно с уничтожением береговой абразией ранее известных стоянок происходит размыв новых комплексов [Харевич В.М. и др., 2014; Акимова и др., 2014], что делает мониторинг береговой зоны Красноярского водохранилища необходимым и актуальным.

В июле – сентябре 2020 г. отрядом ИАЭТ СО РАН была предпринята археологическая разведка в средней части Красноярского водохранилища. По левому берегу маршрут пролегал от зал. Черная речка до зал. Кокса, протяженность обследованного участка составила 90 км. По правому берегу была обследована береговая линия протяженностью 50 км от зал. Анаш до зал. Беллык (рис. 1).

Правый берег: участок от залива Анаш до залива Беллык

На данном участке р. Енисей протекает вдоль западных отрогов Восточного Саяна. В связи с этим большая часть береговой линии представляет собой скальные обнажения, в редких случаях покрытые маломощным чехлом рыхлых отложений. Исключение составляет междуречье р. Анаш и р. Тесь, где отмечены пониженные участки рельефа, покрытые лессовидными супесями и суглинками. Береговые обнажения, сложенные рыхлыми отложениями, зафиксированы в заливах и их приустьевых участках, самы- ми крупными из которых являются зал. Быскар и Беллык. При обследовании данного участка было выявлено четыре местонахождения и одна стоянка.

Местонахождение Усть-Анаш расположено на правом (северном) приустьевом участке зал. Анаш (рис. 1, 1 ). Немногочисленный археологический материал был рассредоточен по поверхности береговой отмели на участке протяженностью 600 м. К диагностической части коллекции относятся одноплощадочные монофронтальные нуклеусы для пластин, один из которых выбракован в начальной стадии использования, двухплощадочный монофронтальный нуклеус встречного скалывания для пластин, концевой скребок, скреблышко и две крупные пластины. Все предметы сильно окатаны. Мощность рыхлых отложений, вскрытых в береговом уступе, и облик диагностируемой части каменного инвентаря позволяют отнести артефакты местонахождения к верхнему палеолиту.

Местонахождение Анаш расположено на левом (южном) приустьевом участке зал. Анаш (рис. 1, 2 ).

Многочисленные находки экспонированы на поверхность береговой отмели протяженностью ок. 300 м, у берегового обнажения отмечен участок концентрации находок, содержащий нуклеус и полученные с него сколы. Также на поверхности береговой отмели зафиксированы два скопления каменных плит, предположительно представляющие собой остатки разрушенных курганов. У одного из них найдены локтевая и лучевая кости человека. Коллекция подъемного материала насчитывает 209 каменных артефактов и 44 фрагмента керамических сосудов. Остатки сосудов представлены неорнаментированными фрагментами тулова (38 экз.) и венчиков (6 экз.), относящимися к та-гарской культуре. Коллекция каменных артефактов включает два одноплощадочных монофронтальных нуклеуса, предназначенных для получения пластин (рис. 2, 4 ) и отщепов, нуклевидный обломок, ко-

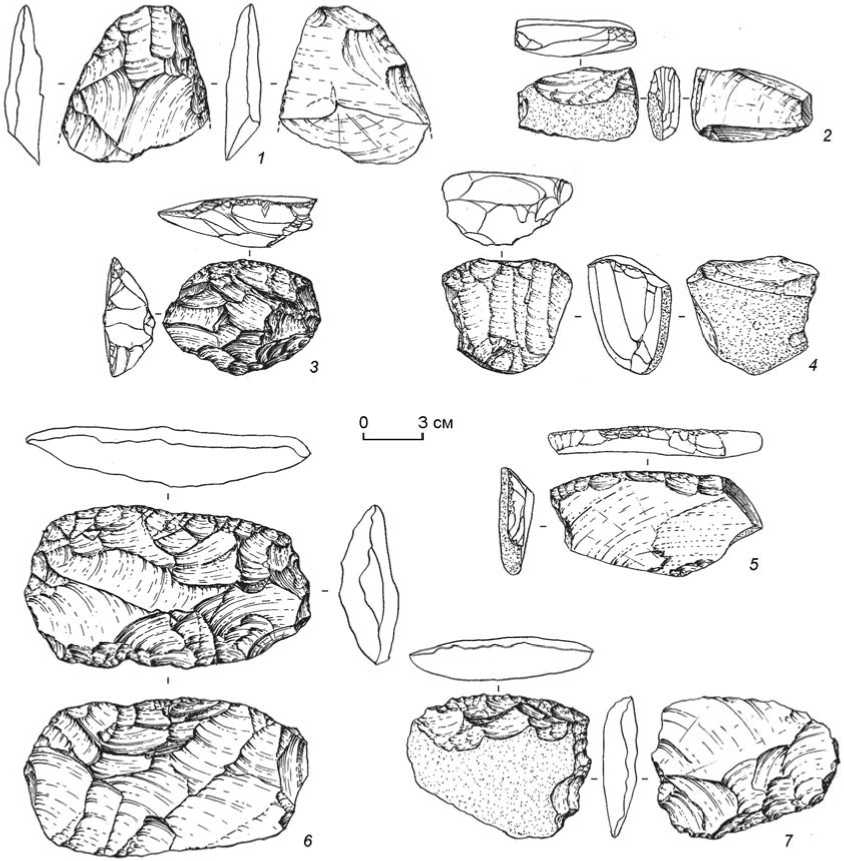

Рис. 2. Каменные артефакты c местонахождений Анаш ( 3–5 ) и Быскар-1 ( 1, 2, 6, 7 ).

1, 3, 5–7 – скребла, 2 – микронуклеус, 4 – нуклеус.

лотые гальки (3 экз.) и обломки (2 экз.). Индустрия сколов представлена отщепами (144 экз.), пластинами (8 экз.), пластинкой и техническими сколами (30 экз.), среди которых первичные, естественнокраевые отщепы, полуреберчатая и вторичная по-луреберчатая пластины. К орудиям было отнесено 18 предметов. Скребла представлены орудиями с лезвием по ½ периметра на гальке и отщепе, продольным выпуклым скреблом на гальке, продольным дорсальным и поперечным вентральным скреблами (рис. 2, 5 ) на отщепах и скреблом-унифасом (рис. 2, 3 ). К орудийному набору отнесены также струги (2 экз.) и отбойники (2 экз.) на гальках, от-щепы (5 экз.) и пластины (3 экз.) с ретушью. Значительная часть каменных изделий сохраняет на одной из плоскостей остатки карбонатной корки.

Сочетание в подъемной коллекции фрагментов сосудов и каменных артефактов, покрытых карбонатной коркой, позволяет предполагать наличие двух комплексов: первый, включающий остатки керамических сосудов и антропологический материал, ассоциируется с разрушенными курганами тагарского времени; второй комплекс, к которому относится большая часть каменных артефактов, относится к верхнему палеолиту.

Местонахождение Быскар-1 расположено на правом (северном) приустьевом участке зал. Бы-скар (рис. 1, 5 ), на мысу, имеющем южную экспозицию. Экспонированные артефакты были обнаружены на береговой отмели протяженно стью ок. 250 м. Всего было найдено 153 каменных артефакта, фрагмент гладкостенного керамического сосуда и фрагменты венчиков орнаментированных сосудов, относящихся к бронзовому и раннему железному веку.

Категории первичного расщепления представлены двухплощадочным монофронтальным нуклеусом на фрагменте гальки, выбракованным на начальной стадии использования, одноплощадочным монофронтальным нуклеусом с оформленным латеральным ребром, к фронту которого апплици-руется медиальный фрагмент пластины, торцовым нуклеусом для пластинок на двусторонне обработанной заготовке и торцовым микронуклеусом на первичном отщепе (рис. 2, 2 ). Помимо этого, были найдены колотые гальки (4 экз.) и нуклевидные обломки (2 экз.), а также двусторонне обработанные изделия (2 экз.). К индустрии сколов относятся от-щепы (63 экз.), пластины (20 экз.), технические сколы (21 экз.), среди которых представлены первичные и естественно-краевые отщепы и полуре-берчатая пластина. Отходы производства в коллекции представлены чешуйками (21 экз.) и обломками (7 экз.). Орудийный набор включает скребло-бифас (рис. 2, 6 ), поперечное дорсальное скребло на отще-282

пе, конвергентное дорсальное скребло на вентрально утонченном первичном сколе (рис. 2, 7 ), обломок дорсального скребла-унифаса (рис. 2, 1 ), фрагмент лезвия концевого скребка, двулезвийные долотовидные орудия (4 экз.) и выемчатое орудие на от-щепе. К галечным орудиям относятся наковальня на крупной плоской гальке и галечный струг. Типологический облик коллекции каменных артефактов позволяет отнести их к верхнему палеолиту.

Местонахождение Быскар-2 расположено по правому берегу зал. Быскар, на мысу, образованном слиянием р. Белой и Быскар (рис. 1, 6 ). Протяженность участка с подъемным материалом не превышает 100 м. Коллекция артефактов, собранная с поверхности береговой отмели, немногочисленна (59 экз.). К диагностируемой части коллекции относятся торцовый микронуклеус на двусторонне обработанной заготовке, пластины (4 экз.), микропластина, отщепы (17 экз.) и технические сколы (4 экз.), представленные первичными и естественно-краевыми отщепами, а также сколом подправки ударной площадки. Орудийные формы включают в себя поперечное дорсальное скребло на первичном отщепе, микроскребок и два отщепа с ретушью. Остальную часть коллекции составляют обломки и чешуйки. Часть находок сохраняет на поверхности карбонатную корку. Помимо каменных артефактов были найдены фрагменты неорнаментированного и орнаментированного керамических сосудов. Облик подъемного материала позволяет датировать его эпохой верхнего палеолита.

Стоянка Быскар-3 расположена по левому берегу зал. Быскар, напротив местонахождения Бы-скар-2 (рис. 1, 7 ). На поверхности береговой отмели был найден немногочисленный археологический материал, включающий обломок молота на гальке, неорнаментированный фрагмент керамического сосуда, обломки кварцита и жженые кости. В береговом уступе, на глубине 0,7 м от дневной поверхности был зафиксирован углисто-золистый слой мощностью до 0,4 м, содержащий остатки жженых костей. Предварительный анализ материалов с разрушенной части стоянки позволяет датировать ее в широком хронологическом диапазоне от раннего железного века до Средневековья.

Левый берег: участок от залива Черная речка до залива Кокса

В северной части обследованного участка р. Енисей протекает в узкой глубокой долине, ограниченной с запада Батеневским кряжем. К югу от зал. Ерба Енисей выходит в расширение, образо- ванное Минусинской котловиной. На отрогах Ба-тенеевского кряжа ранее уже фиксировались местонахождения и палеолитические памятники с большой концентрацией археологического материала [Лисицын, 2000].

Стоянка Сидориха приурочена к правому борту долины р. Сидориха, к небольшому заливу, переходящему в овраг и удаленному от устья р. Сидориха на 0,8 км (рис. 1, 3 ). Эпизодические сборы подъемного материала на приустьевых участках и в устье р. Сидорихи проводились Н.Ф. Лисицыным, однако собранная коллекция была малочисленной и невыразительной, в связи с чем исследователь не выделил Сидориху в самостоятельное местонахождение [С.Н. Лисицын, личное сообщение]. На настоящий момент неясно, насколько сборы Н.Ф. Лисицына соответствуют участку, обследованному в 2020 г.

Экспонированные артефакты, обнаруженные в ходе работ 2020 г., были рассеяны по обоим бортам залива и в устье оврага. Наибольшая концентрация находок отмечалась по правому борту залива и в его глубине. На приустьевых участках, сложенных скальными выступами и покрытых небольшим чехлом рыхлых отложений, подъемный материал отсутствовал.

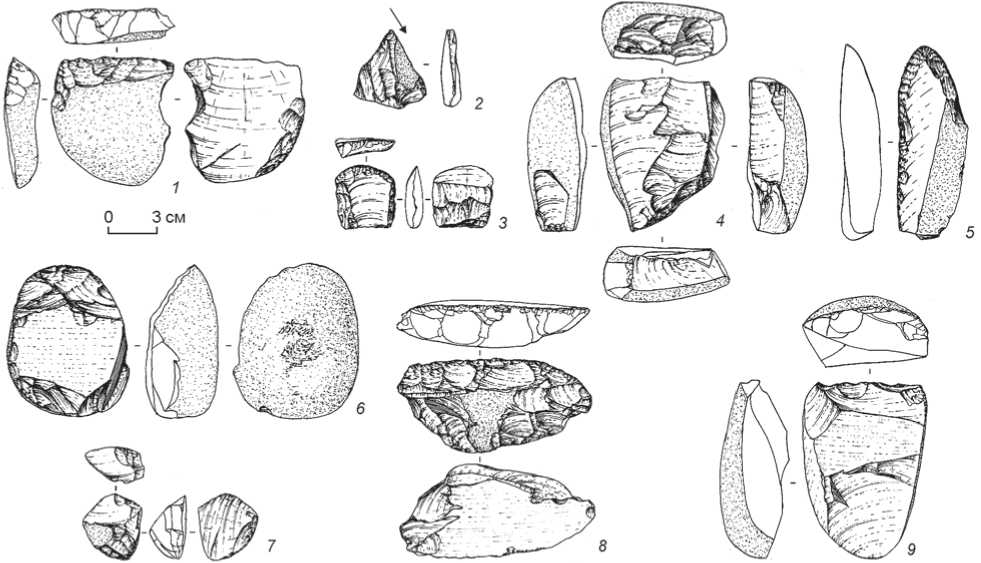

Коллекция подъемного материала насчитывает 110 экз. Нуклевидные формы представлены сработанным двухплощадочным монофронтальным нуклеусом для пластин на аргиллитовой гальке (рис. 3, 4); одноплощадочным монофронтальным конвергентным нуклеусом для отщепов, радиальным нуклеусом на кварцитовой гальке, торцовым микронуклеусом из микрокварцита и двумя нукле-видными обломками. Индустрия сколов представлена отщепами (43 экз.), крупными и средними пластинами (14 экз.), пластинкой, техническими сколами (26 экз.): первичными, естественно- и продольно краевыми сколами. К отходам производства относятся чешуйка и обломок. Орудийные формы немногочисленны (13 экз.), но выразительны. К скребкам отнесено два изделия - концевой скребок на крупной ретушированной по продольному краю пластине (рис. 3,5) и концевой скребок на от-щепе, вентральная поверхность которого обработана встречными пластинчатыми сколами (рис. 3, 3). В коллекции присутствуют два скребла - дорсальное продольное прямое скребло на подтрапециевидном отщепе и конвергентное скребло на первичном сколе (рис. 3, 1). Помимо этого, в орудийном наборе представлены косоретушный резец на от-щепе (рис. 3, 2); тронкированная пластина, проксимальная часть которой усечена вентральной ретушью; пластина и отщеп с ретушью. На гальках выполнены два струга, чоппер и отбойник, представляющий собой удлиненную, усеченную с одного конца гальку. Второй конец и оба фаса изделия покрыты многочисленными забитостями.

Рис. 3. Каменные артефакты со стоянки Сидориха.

1 - 5 - подъемный материал; 6-9 - культурный слой.

1, 8 - скребла, 2 - резец, 3, 5 - скребки, 4 - нуклеус, 6, 9 - чопперы, 7 - микронуклеус.

В береговом уступе, на участках с наибольшей концентрацией археологического материала было заложено три шурфа-врезки. Шурф-врезка 1 располагался в глубине залива, на небольшом останце в устье оврага. Стратиграфический разрез, вскрытый шурфом-врезкой 1, имеет следующее строение.

Слой 1. Дерн. Мощность – 0,10–0,15 м.

Слой 2. Горизонт современной почвы. Супеси темные гумусированные. Мощность слоя 0,3 м.

Слой 3. Супесь серо-бурая. Мощность слоя 0,15–0,2 м.

Слой 4. Супесь палевая с многочисленными кротовинами. Мощность слоя 0,6–0,65 м.

Слой 5. Супесь светло-серая с прослойками дресвы. В кровле слоя отмечен прослой красноцветного суглинка (мощностью до 7 см), ниже которого залегает археологический материал. Мощность слоя 0,3–0,35 м.

Слой 6. Супесь красноцветная. Мощность видимая 0,3 м.

Мощность культурного слоя составляет 0,15– 0,20 м. В нем найдены четыре артефакта: проксимальный фрагмент пластины; естественно-краевой отщеп; проксимальный фрагмент отщепа и чешуйка.

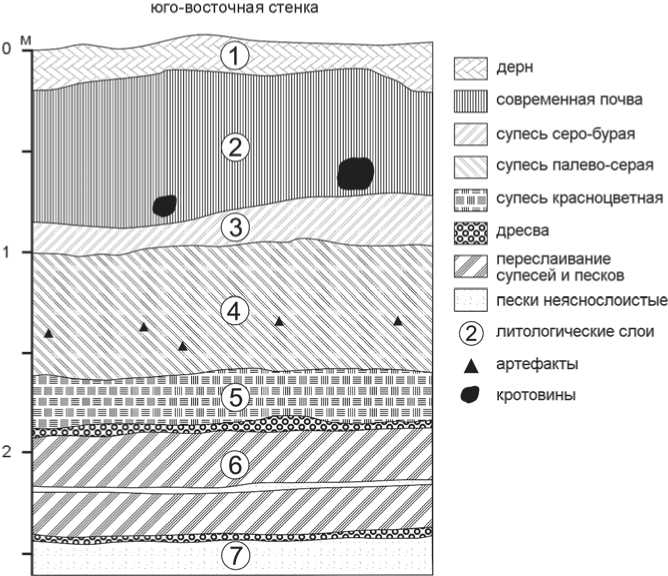

Шурф-врезка 2 был заложен по правому борту залива, в 50 м к северо-востоку от шурфа-врезки 1. В данном шурфе была зафиксирована следующая стратиграфическая последовательность (рис. 4).

Слой 1. Дерн. Мощность слоя 0,05–0,10 м.

Слой 2. Горизонт современной почвы. Супеси темные гумусированные. Мощность слоя 0,4–0,5 м.

Слой 3. Супесь серо-бурая. Кровля слоя прокрашена гумусом из слоя 2. Мощность слоя 0,25–0,3 м.

Слой 4. Супесь палево-серая, с отдельными кротовинами. В средней части слоя отмечен прослой красноватой супеси, к которой приурочен археологический материал. Мощность слоя 0,6–0,65 м.

Слой 5. Супесь красноцветная. В подошве слоя отмечены маломощные (1–2 см линзы дресвы). Мощность слоя 0,25–0,3 м.

Слой 6. Переслаивание супесей серых, красноватых, серых песков. Кровля и подошва слоя маркируются прослоями дресвы мощностью до 6 см. Общая мощность слоя 0,5–0,55 см.

Слой 7. Пойменные отложения, пески неяснослоистые. Мощность видимая 0,3 м.

В рамках раскопочных работ из культурного слоя была получена небольшая, но выразительная коллекция. К диагностируемой части коллекции отнесены: торцовый микронуклеус с праволатеральным оформлением ударной площадки на отшепе из микрокварцита, на латерали частично сохранилась галечная корка (см. рис. 3, 7 ); два обломка микронуклеусов; поперечное дорсальное выпуклое скребло-унифас на отщепе, один фас которого практически полностью обработан от-щеповыми снятиями, кроме небольшого участка, сохранившего галечную поверхность (рис. 3, 8 ). Остальная часть коллекции представлена дву-

Рис. 4. Стоянка Сидориха. Стратиграфический разрез.

мя отщепами. Фаунистический материал включает в себя фрагменты трубчатой кости и ребра. В нижней части культурного слоя найден позвонок крупного копытного.

К юго-востоку от шурфа-врезки 2 в береговом уступе были найдены два чоппера. Оба орудия оформлены на расколотых гальках (рис. 3, 6, 9 ). По фасу одного из них локализованы два компактных участка с многочисленными забитостями.

Шурф-врезка 3 был заложен по правому борту залива в 52 м к северо-востоку от шурфа-врезки 2 и в 80 м к юго-западу от устья. Стратиграфический разрез аналогичен вскрытому в шурфе-врезке 2, археологический материал в слое не был обнаружен.

Высотные отметки культурного слоя, зафиксированного в береговом уступе, соответствуют одному уровню. По всей видимости, археологический материал, залегающий in situ , относится к одному комплексу. Стратиграфические разрезы, вскрытые шурфами-врезками, имеют схожее строение и соответствуют классическому для данного района разрезу финального плейстоцена – раннего голоцена [Лисицын, 2000]. Разница в последовательности литологических горизонтов, формирующих среднюю и нижнюю части разреза, видимо, связана с тем, что шурф-врезка 1 и шурф-врезка 2 расположены по разным бортам оврага.

Типологический облик находок, полученных в стратифицированном и экспонированном состоянии, очень близок. В обеих коллекциях присутствуют торцовые микронуклеусы из микрокварцита, крупные пластины, галечные орудия со следами забитостей по плоскостям. В береговом обнажении зафиксирован только один культурный слой. Все это позволяет отнести экспонированные и стратифицированные артефакты к одному комплексу, стратиграфическая позиция которого соответствует финальному палеолиту. Культурная атрибуция данной индустрии затруднена относительно небольшим числом типологически выраженных предметов. Однако ряд черт каменного инвентаря, таких как: сочетание в первичном расщеплении нуклеусов для крупных пластин и микронуклеусов, наличие в орудийном наборе резца, концевого скребка на ретушированной пластине и пластины с ретушью характерны для индустрий кокоревской археологической культуры [Абрамова, 1979б; Лисицын, 2000; Харевич В.М., Акимова, Вашков, 2017]. Это позволяет предварительно отнести комплекс стоянки Сидориха к кокоревской культурной традиции.

Сабаниха-3. К востоку от выявленной стоянки Сидориха, на участке протяженностью ок. 1 км, по расположению соответствующем ранневерхнепа- леолитической стоянке Сабаниха [Лисицын, 2000], была собрана коллекция подъемного материала (614 экз.). В береговом уступе была заложена зачистка, в которой артефакты были зафиксированы in situ (см. статью Харевичa В.М. и др. «Возобновление археологических работ на верхнепалеолитической стоянке Сабаниха (средний Енисей)» в этом сборнике).

К югу от стоянки Сабаниха были обнаружены несколько пунктов с немногочисленными экспонированными находками, часть из которых обследовалась ранее [Там же]. Из них наиболее интересны местонахождения Тюрик I и Крутогорск, где были найдены двухплощадочные монофронтальные нуклеусы встречного скалывания для пластин.

На участке расширения водохранилища от зал. Ерба до зал. Кокса были найдены только отдельные невыразительные находки. По всей видимости, это обусловлено резким расширением долины р. Енисей и малой мощностью чехла рыхлых отложений.

Заключение

Подводя итог разведочным работам 2020 г. в средней части Красноярского водохранилища, можно отметить следующее. За последние 20 лет число экспонированных и стратифицированных комплексов, пригодных для полноценного исследования, значительно сократилось. Сохранившиеся стоянки приурочены либо к узким долинам с высокими и крутыми бортами, либо к небольшим заливам, где волноприбойная деятельность водохранилища ограничена малой площадью открытых участков и не формируются мощные волны, являющиеся одним из основных факторов разрушения рыхлых отложений. Археологические объекты таких долин, подобно стоянкам Сидориха и Саба-ниха, изначально располагались на участках с высоким гипсометрическим уровнем. Процесс разрушения данных объектов, хотя и в замедленном темпе, продолжается, что делает необходимым их изучение в ближайшие годы. В противном случае данные материалы по палеолиту бассейна р. Енисей будут безвозвратно утеряны. В целом работы 2020 г. показали, что потенциал акватории Красноярского водохранилища в исследовании палеолита Енисея не исчерпан.

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 18-3920003 «Палеотехнологии в среднем – верхнем палеолите Северной и Центральной Азии как динамическая система: изменения и взаимодействие составных частей».

Список литературы Разведочные работы на побережье Красноярского водохранилища в 2020 году

- Абрамова З.А. Палеолит Енисея. Афонтовская культура. - Новосибирск: Наука, 1979а. - 160 с.

- Абрамова З.А. Палеолит Енисея. Кокоревская культура. - Новосибирск: Наука, 19796. - 200 с.

- Акимова Е.В., Харевич В.М., Орешников И.А., Стасюк И.В., Томилова Е.А., Гурулев Д.А. Новые памятники рубежа плейстоцена - голоцена в северной зоне Красноярского водохранилища // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - 2014. - Т. XX. - С. 7-10.

- Лисицын Н.Ф. Поздний палеолит Чулымо-Енисейского междуречья. - СПб.: Петербургское востоковедение, 2000. - 230 с. - (Труды ИИМК РАН; т. II).

- Палеолит Дербинского залива / Е.В. Акимова, И.В. Стасюк, В.М. Харевич, С.А. Лаухин, А.Н. Мотузко, А.Ф. Санько. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. - 180 с.

- Харевич В.М., Акимова Е.В., Вашков А.А. К проблеме верхней границы кокоревской культуры в позднем палеолите Енисея (по материалам стоянки Троицкая) // Вести. Том. гос. ун-та. - 2017. - № 418. - С. 182-190.

- Харевич В.М., Акимова Е.В., Орешников И.А., Стасюк И.В., Томилова Е.А., Гурулев Д.А., Кукса Е.Н. Разведочные работы на севере зоны Красноярского водохранилища // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - 2014. -Т. XX. - С. 91-94.

- Хроностратиграфия палеолитических памятников Средней Сибири (бассейн Енисея) / Н.И. Дроздов, В.П. Чеха, С.А. Лаухин, В.Е. Кольцова, Е.В. Акимова, А.В. Ермолаев, В.П. Леонтьев, С.А. Васильев, А.Ф. Ямских, Е.А. Демиденко, Е.В. Артемьев, А.А. Викулов, А.А. Бокарев, И.В. Форонова, С.Д. Сидорас. - Новосибирск: Наука, 1990. - 184 с.