Разведочные работы в левобережье нижнего течения р. Кондомы у поселка Тайлеп

Автор: Постнов А.В., Бычков Д.А., Акимова Е.В., Ахметов В.В., Мартюшов Р.А., Марочкин А.Г., Герман П.В., Веретенников А.В., Плац И.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Спасательные археологические работы

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

На территории южной части Кузнецкой котловины известно значительное количество разнотипных археологических объектов, концентрирующихся в долинах рек. Одним из такихучастков можно считать нижнее течение р. Кондомы, где со второй половины XX в. ведутся эпизодические исследования, направленные на поиск и изучение местонахождений периода позднего палеолита. В 2020 г. экспедицией ИАЭТ СО РАН проводились разведочные работы по уточнению сведений на двух таких объектах - поселениях Тайлеп-1 и -2. Основной задачей являлось определение границ распространения культурного слоя единого позднепалеолитического местонахождения, но формально разделенного на два объекта археологического наследия. Второй задачей было выявление шорского грунтового могильника, относящегося к п. Тайлеп. Для решения поставленных задач были выбраны три определяющих метода исследования: аэромагнитная съемка с беспилотного летательного аппарата, закладка стратиграфических разрезов на перспективных участках ландшафта и естественных обнажениях и единая для всего участка обследования геодезическая съемочная сеть. В результате применения междисциплинарного подхода были определены границы распространения культурного слоя на позднепалеолитическом местонахождении на площади порядка 5,5 тыс. м2, определен стратиграфический контекст залегания материальных остатков этого времени и проведена топографическая съемка на участке расположения данного объекта. Благодаря использованию классических методов полевых археологических работ и инновационных малоинвазивных технологий, удалось локализовать месторасположение невыраженного в современном ландшафте грунтового могильника, оставленного шорским населением п. Тайлеп. Для обеспечения необходимой общей точности полевых измерений при проведении настоящих работ и планируемых в дальнейшем археологических раскопок, научастке обследования площадью 4,7 га была создана съемочная геодезическая сеть путем замкнутого теодолитного хода.

Кузбасс, кондома, тайлеп, поздний палеолит, местонахождение, новейшее время, грунтовый могильник, разведка

Короткий адрес: https://sciup.org/145145681

IDR: 145145681 | УДК: 902.21+ | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.901-908

Текст научной статьи Разведочные работы в левобережье нижнего течения р. Кондомы у поселка Тайлеп

Бассейн р. Кондомы является одним из основополагающих элементов пространства южной части Кузнецкой котловины. Начинаясь в северных отрогах хребта Бийская грива, река формирует долину, протянувшуюся на северо-запад и постепенно расширяющуюся. В нижнем течении реки долина имеет ширину порядка 2,5 км с часто меандриру-ющим руслом. Широкая разливная пойма со старичными озерами и заболоченными участками, ограниченная террасовидными выступами высоких водораздельных хребтов, была привлекательна для заселения человеческими коллективами, начиная с позднего палеолита до Новейшего времени.

Первые открытия свидетельств освоения этой территории человеком в глубокой древности были сделаны А.П. Окладниковым в 1962 г. у с. Кузе-деево [1968]. Обнаруженный тогда «клад» каменных изделий, отнесенный исследователями к поздней поре палеолита, побудил ряд специалистов к целенаправленным поискам объектов эпохи камня в нижнем течении р. Кондома. В конце 1970-х гг. определенные результаты были получены С.В. Маркиным, которым на обследуемой территории был выявлен ряд палеолитических местонахождений [Маркина, Маркин, 1985]. Обобщив результаты полевых работ и проведя ряд аналитических исследований, им была подготовлена монография, в которой подробно описаны позднепалеолитические каменные индустрии с данной территории [Маркин, 1986].

С 1984 г. и по настоящее время археологическими разведками и раскопками в южной части

Кузнецкой котловины занимается Ю.В. Ширин. За столь продолжительный период им было открыто и исследовано значительное количество памятников эпохи бронзы, раннего железного века и Средневековья [Окунева, Ширин, 1999; Ширин, 2004, 2005]. В 2003 г. при обследовании площадки левобережного террасовидного выступа р. Кондома вблизи п. Тайлеп им были обнаружены изделия из камня позднепалеолитического облика. Основу собранной коллекции составили сколы, бóльшая часть которых – отщепы. Из изделий выделяется несколько концевых скребков на отщепах и нож на реберчатом сколе. На месте сборов подъемного материала были заложены зачистки естественных обнажений и по полученным профилям определены стратиграфические условия залегания данных материалов [Ширин, 2010, с. 17]. В последующем эти материалы вошли в обобщающую работу по палеолиту Горной Шории [Палеолит…, 2005]. С 2016 г. разведочные работы в низовьях р. Кондомы проводятся Р.А. Мартюшовым. В 2019 г. в левобережье реки им было выявлено поселение Карачияк-1, по стратиграфическим условиям залегания относящееся к раннему голоцену, а по облику каменной индустрии схожее с ранее обнаруженными здесь местонахождениями эпохи камня [Мартюшов, Мартыненко-Фриауф, Немых, 2019]. Таким образом, к настоящему времени можно констатировать, что в нижнем течении р. Кондомы концентрируются местонахождения эпохи камня, по облику индустрий относящиеся к рубежу позднего плейстоцена – раннего голоцена. К этому числу относятся также и объекты в окрестностях п. Тайлеп, предварительные результаты изучения которых освещает настоящая работа.

Местонахождения изделий из камня, обнаруженные Ю.В. Шириным в 2003 г. в окрестностях п. Тайлеп, были поставлены на государственный учет под названиями «Поселение Тайлеп-1» и «Поселение Тайлеп-2». Через некоторое время на этом же участке начал разрабатываться угольный разрез «Корчакольский», в зону расширения которого попали данные объекты культурного наследия. В 2016 г. в целях планирования мероприятий по обеспечению сохранности этих объектов А.В. Фрибусом и С.В. Баштанником на них были проведены разведочные работы, результатом которых стало уточнение границ их территории. В заложенных исследователями шурфах были обнаружены различные отходы каменного производства и несколько скребков на отщепах. Также ими была предпринята попытка по визуально определимым признакам локализовать месторасположение шорского грунтового могильника, относящегося к п. Тайлеп, который фиксируется на картах XIX в. как центр отдельного шорского улуса, что позволяет определить время его возникновения не позднее 1885 г. [План…]. В 2019 г. руководство угольного разреза обратилось в ИАЭТ СО РАН с предложением уточнить границы территории поселений Тайлеп-1 и -2, известных к тому времени и имевших статус объектов культурного наследия федерального значения, а также определить местоположение и границы территории шорского могильника, относящегося к п. Тайлеп. Для выполнения этой задачи в полевом сезоне 2020 г. была проведена археологическая разведка.

На этапе планирования полевых работ методы решения поставленных задач определялись в рамках междисциплинарного подхода. Это было обусловлено, прежде всего, тем обстоятельством, что локализация грунтового могильника на участке местности площадью 108 га путем точечных вскрышных работ крайне затруднительна. Также было необходимо все закладываемые стратиграфические разрезы и обнаруживаемый в них археологический материал фиксировать в системе координат изучаемых объектов, которая была бы увязана с используемой в регионе местной системой координат. С учетом данных обстоятельств для решения описанных задач были определены три основных метода: сплошная аэрогеофизиче-ская магнитометрическая съемка с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обследуемого участка местности, закладка стратиграфических разрезов на перспективных участках ландшафта и естественных обнажениях, построение съемоч- ной сети временного закрепления с последующей съемкой топографических планов обследуемых объектов.

В настоящее время данное сочетание методов в археологической полевой практике применяется достаточно широко как для исследования уже выявленных памятников археологии [Эпов и др., 2016], так и для поиска и определения границ ранее неизвестных объектов [Чемякина, 2008], в т.ч. и под водой [Ольховский, Степанов, 2013]. Применение магнитометрических методов позволяет определять границы невыраженных в современном рельефе погребенных археологических объектов, обнаруживать характеризующие исследуемый археологический объект детали (расположение мест использования огня, подземных сооружений, концентрации предметов) до начала его раскопок. Применение магнитометрической съемки с использованием БПЛА делает возможным оперативное обследование значительных по площади территорий. Выбираемая высотность съемки позволяет регулировать детальность получаемых карт магнитного поля. Наиболее репрезентативным и детально описанным является опыт аналогичной высокоточной магнитометрической съемки при помощи БПЛА, проведенной для уточнения местоположения курганов могильника Новая Курья в северной части Кулундинской степи [Балков и др., 2019].

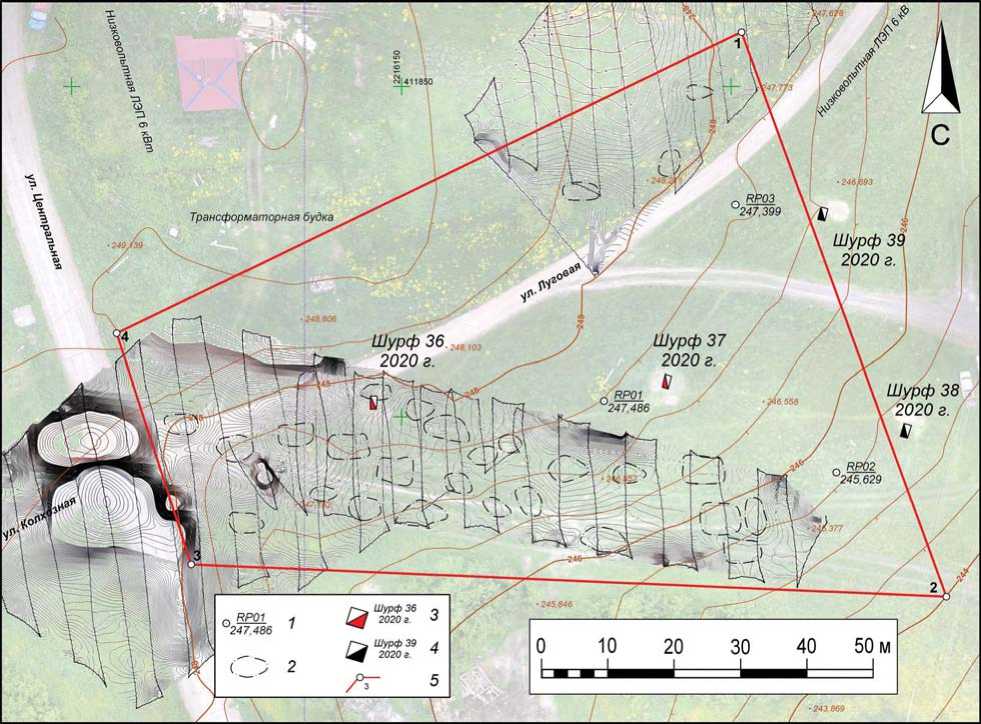

Аэромагнитная съемка с БПЛА проводилась ООО «Скан Аэро Финанс» на всей территории поиска грунтового могильника, площадь которой составила 108 га. Пределы данного участка местности определялись из информации, собранной предшествующими исследователями и в ходе опроса местного населения. Съемка осуществлялась с БПЛА, к которому был прикреплен магнитометр с феррозондовым трехкомпонентным датчиком, непрерывно записывающим вектор магнитной индукции. Чувствительность датчика составляла 50– 70 пТл при общем уровне электромагнитных шумов не более 0,2 нТл. БПЛА двигался по заданным параллельным траекториям с азимутами 14° и 104°. По этим же траекториям проводилась аэрофотосъемка обследуемой территории. В обобщенном виде полевые наблюдения представляли собой систематизированную совокупность таких данных, как траектории полета БПЛА, точки наблюдений и фотоснимки, магнитометрические измерения с датчика на БПЛА и с магнитовариационной станции, находящейся на удалении ок. 500 м от участка обследования и фиксирующей «естественный» магнитный фон. Путем статистической обработки собранных данных и исключения технологических наблюдений производится усреднение первичных показаний, записанных с частотой порядка 1 600 Гц, до шаговых в интервале от 10 до 100 Гц. Это позволяет достигать плотности точек наблюдения в диапазоне от 1 до 20 на м2. Магнитометрические измерения на полученных плотностях переносятся на плоскость. В результате была составлена магнитная карта и ортофотоплан местности с разрешением не более 5 см на пиксель. Привязка магнитометрических измерений осуществлялась через координирование опорных точек в системе координат WGS-84 (World Geodetic System). На полученных картографических материалах определялись несколько контрастных малоамплитудных аномалий, концентрирующихся на южной окраине п. Тайлеп (рис. 1).

Для предложения доказательной интерпретации наблюдаемых магнитных аномалий на обследуемой территории было заложено четыре шурфа – два вне аномалии и два в месте расположения аномалий. В двух последних были зафиксированы могильные пятна с мешанным заполнением, фик- сируемым ниже подошвы дерново-почвенного слоя. Обнаруженные в шурфах объекты были интерпретированы как могильные пятна, поскольку соответствовали типичным индивидуальным погребениям обрусевшего местного шорского населения: ровная прямоугольная форма, мешанное заполнение, ориентация запад – восток. Выявленные погребения не исследовались полностью, исходя из нецелесообразности этого: решалась задача определения местоположения могильника, а не его рекогносцировочного исследования. Вариант с обнаружением более поздних захоронений исключается тем фактом, что с приходом советской власти кладбище поселка было перенесено к югу от него. В остальной зоне обследования было заложено 14 шурфов для подтверждения отсутствия в ней археологических объектов. Таким образом, применение магнитометрического метода позволило определить перспективные места для закладки шурфов и получить необходимые сведения, доказывающие местоположение искомого объекта,

Рис. 1. Карта-схема территории грунтового могильника Тайлеп-3 на основе ортофотоплана с наложением магнитных карт (масштаб 1 : 500, сечение рельефа 0,5 м, система координат условная, система высот Балтийская). 1 – пункты планово-высотного обоснования временного закрепления, увязывающие топоплан, ортофотоплан и магнитную карту; 2 – магнитные аномалии, интерпретируемые как погребения; 3 – шурфы с обнаруженными могильными пятнами; 4 – шурфы без признаков погребений; 5 – граница территории объекта археологического наследия и ее поворотная точка с номером.

который получил название «Грунтовый могильник Тайлеп-3».

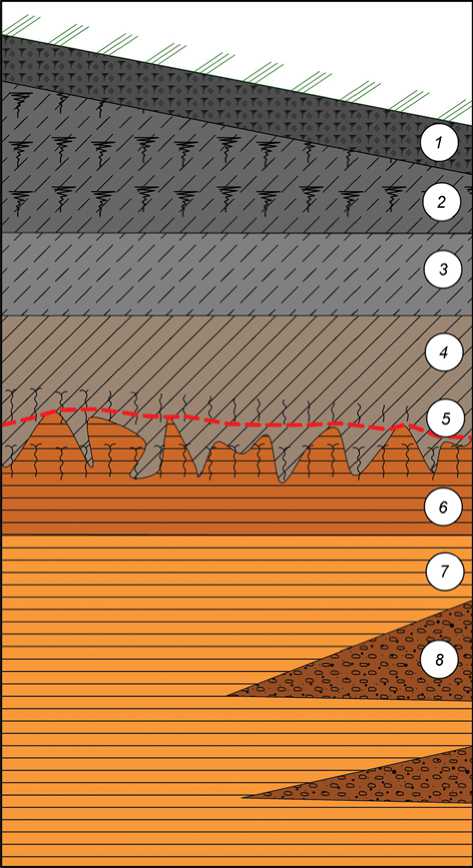

Уточнение границ распространения культурного слоя выявленных ранее поселений Тайлеп-1 и -2 проводилось путем закладки стратиграфических разрезов на перспективных участках ландшафта и на естественных обнажениях. Поскольку ко времени проведения данных работ естественный ландшафт вмещающего данные местонахождения левобережного террасовидного выступа претерпел некоторые изменения ввиду деятельности угольного разреза, то пространство для произведения вскрышных работ было ограничено. С запада периферия сохранившегося ландшафта определялась технологической дорогой и сопутствующими ей канавами и отсыпкой, с юга – отвалом отработанных пород, с востока – подножием террасовидного выступа и прилегающим к нему болотом. В пределах описанного пространства наблюдался вал шириной порядка 5 м и высотой до 1,5 м, протяженный с севера на юг. В общей сложности было заложено 47 стратиграфических разрезов (шурфов), включая 12 зачисток. После обобщения стратиграфических наблюдений по полученным профилям была составлена общая схема покровных отложений (рис. 2) на обследуемом участке местности.

-

1. Дерново-почвенный слой, мощностью 0,05– 0,15 м, состоящий из темной гумусированной супеси и включающий корни растений. В некоторых разрезах этот слой перекрывался техногенными напластованиями.

-

2. Темно-серая гумусированная супесь, мощностью 0,15–0,2 м, включающая мелкие корни растений. В подошве слоя периодически наблюдается более суглинистый и гумусированный прослой. Граница с нижележащим слоем имеет горизонтальное простирание на всех участках изучаемого пространства, ровная, четкая, проводится по изменению цвета и структуры.

-

3. Серая «пересыхающая» супесь, мощностью 0,35–0,4 м, включающая затеки и кротовины, заполненные субстратом вышележащих слоев, редкие корни растений, угольки. Структура рыхловатая, сыпучая. Быстрее остальных слоев высыхает на воздухе. В основном наблюдается в разрезах, заложенных вблизи или на бровке террасовидного выступа, к востоку от вала. Граница с нижележащим слоем ровная, ясная, размытая, проводится по изменению цвета, мехсостава и структуры.

-

4. Серо-коричневый суглинок, мощностью 0,3–0,5 м, плотной структуры, включающий кротовины, редко корни растений. В подошве слоя местами наблюдается карбонатизация в виде вертикальных подтяжек, отдельных конкреций. Граница слоя неровная, волнисто-рваная, четкая,

-

5. Культурный горизонт позднего палеолита приурочен к периферии между слоем серо-коричневого суглинка и рыже-коричневатой глины.

-

6. Рыже-коричневатая глина, мощностью 0,3– 0,5 м, плотная, липкая, мелкозернистая, в кровле содержащая следы карбонатизации, различного вида подтяжек, в т.ч. ожелезненных. Граница с нижележащим слоем неясная, размытая, проведена по изменению цвета.

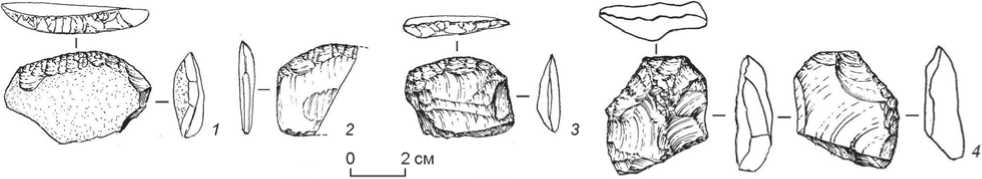

Рис. 3. Археологические материалы, обнаруженные при уточнении границ территории поселений Тайлеп-1 и Тай-леп-2 в 2020 г.

1–3 – скребки; 4 – долотовидное орудие.

-

7. Светло-рыжеватая глина, мощностью до 1 м. Структура плотная, однородная. В толще наблюдаются песчано-галечные прослои с несортированным плохо окатанным материалом, которые залегают под углом падения склона.

-

8. Несортированный слабо окатанный гравий-но-песчаник. Залегает несогласно, прослоями. Материал несортированный, разной зернистости и окатанности.

Рис. 2. Общая схема покровных отложений в месте расположения поселений Тайлеп-1 и -2 (масштаб условный).

1 – дерново-почвенный слой; 2 – темно-серая гумусированная супесь; 3 – серая «пересыхающая» супесь; 4 – серо-коричневый суглинок; 5 – культурный горизонт; 6 – рыже-коричневатая глина; 7 – светло-рыжеватая глина; 8 – несортированный слабо окатанный гравийно-песчаник.

ясная, проведена по изменению цвета, мехсостава. К нижней границе слоя приурочен обнаруженный в ней археологический материал в виде изделий из камня и продуктов его расщепления (рис. 3).

Обнаруженные в стратиграфических разрезах археологические материалы представлены несколькими скребками и продуктами расщепления камня (рис. 3) общим числом в 277 предметов. Отличительной чертой полученной коллекции является преобладание первичных сколов и обломков. От-щепы и пластины занимают менее 1/5 объема. В качестве сырья использовались кремневые гальки разного качества. Судя по предметам, отнесенным к отходам производства, выбраковке после первичного расщепления подвергалась значительная доля принесенного сырья. Эти предварительные выводы не противоречат суждениям о характере индустрии обследуемых местонахождений, описанном в публикациях [Ширин, 2010, с. 17; Палеолит..., 2005, с. 235–237].

Проведенные вскрышные работы в совокупности с их точной фиксацией в единой системе позволили определить границы распространения и уровень залегания археологического материала на глубине 0,6–1 м от современной дневной поверхности и его приуроченность к подошве серокоричневого суглинка. Данное стратиграфическое положение культурного слоя изучаемых объектов прослеживалось на всей площади обследования. В связи с этим был сделан вывод о том, что древний человек обитал на данном участке левобережного террасовидного выступа во время формирования данных культуросодержащих отложений. Решение вопроса о времени и климатических условиях его формирования было оставлено до проведения направленных на это исследований, поскольку при осуществлении описываемых работ не было получено материалов, содержащих такую информацию.

Границы распространения культурного слоя определялись исходя из расположения стратиграфических разрезов с обнаруженными археологическими предметами, в рамках вмещающих геоморфологических объектов и относительно техногенных изменений ландшафта объектами инфраструктуры угольного разреза. Зафиксированный археологический материал концентрировался «пятнами» внутри определяемых границ его распространения, без привязки к каким-либо геоморфологическим структурам или ландшафтным зонам. Таким образом, было установлено, что материальные остатки распространены почти по всей площади сохранившегося естественного ландшафта в описанных выше границах. Исключением является только южная периферия ареала их распространения, граница которой проходит по кромке техногенной траншеи, перерезающей террасовидный выступ поперек с востока на запад. Заложенные за ним, южнее, стратиграфические разрезы подтверждают отсутствие культуросодержащих отложений и находок.

Завершающим этапом полевых исследований была топографическая съемка территории обследуемых поселений Тайлеп-1 и -2 и выявленного местонахождения «Грунтовый могильник Тай-леп-3». Измерения на местности проводились с использованием электронных тахеометров относительно съемочной сети временного закрепления. Сеть была построена по всей территории обследования путем прокладки замкнутого теодолитного хода и состояла из 23 пунктов закрепления. Для привязки сети и ведущихся в ней измерений к используемой в регионе местной системе координат было проведено координирование трех опорных пунктов закрепления. Координирование производилось посредством двухчастотных GNSS-приемников (Global Navigation Satellite System) относительно трех пунктов государственной геодезической сети, расположенных в районе проведения работ. Благодаря надлежащему геодезическому обеспечению проводимых археологических исследований была достигнута необходимая точность измерений, позволяющая увязать между собой местоположение 47 стратиграфических разрезов, фиксируемого в них археологического материала в количестве 277 предметов, их стратиграфического контекста, измерения вмещающего их ландшафта и геоморфологических тел на площади 4,7 га.

В ходе проведенных полевых работ были решены все поставленные перед нами задачи по уточнению границ территории местонахождений позднеплейстоценового возраста и локализации грунтового могильника Новейшего времени. Применение междисциплинарного подхода позволило получить необходимые для решения задач сведения непосредственно во время проведения данных полевых работ и с минимальной погрешностью провести последующие исследования. Комплекс результатов методического и фактического характера позволил с новой стороны взглянуть на изучаемые объекты, их содержание и внешнюю форму.

Работа выполнена по проекту НИР № 0329-2019-0007 «Изучение, сохранение и музеефикация археологического и этнокультурного наследия Сибири».

Список литературы Разведочные работы в левобережье нижнего течения р. Кондомы у поселка Тайлеп

- Балков Е.В., Дядьков П.Г., Позднякова О.А., Кулешов Д.А., Евменов Н.Д., Карин Ю.Г., Гоглев Д.А. Высокоточная магнитная съемка с использованием БИЛА при поиске и исследовании курганов археологического памятника Новая Курья в Западной Сибири // Вести. НГУ. Сер.: Информационные технологии. -2019. - Т. 17, № 4. - С. 5-12.

- Маркин С.В. Палеолитические памятники бассейна реки Томи. - Новосибирск: Наука, 1986. - 175 с.

- Маркина Н.Т., Маркин С.В. Новые археологические памятники Горной Шории (по результатам полевого сезона 1979 г.) // Археология Южной Сибири. -Кемерово: Кем. гос. ун-т. - 1985. - С. 60-61.

- Мартюшов Р.А., Мартыненко-Фриауф А.А., Немых В.В. Результаты археологической разведки на горе Карачияк // Из кузнецкой старины. - Новокузнецк: Лотус, 2019. - С. 27-34.

- Окладников А.П. Страница из жизни палеолитического мастера: клад каменных изделий у пос. Аил (с. Кузедеево) // Из истории Сибири и Алтая. - Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1968. - С. 58-70.

- Окунева И.В., Ширин Ю.В. Поселения эпохи раннего железа в Томь-Кондомском предгорном районе // Кузнецкая старина. - Новокузнецк: Кузнецкая крепость, 1999. - С. 3-24.

- Ольховский С.В., Степанов А.В. Магнитометрические разведки в акватории Фанагории // Вопр. подвод. археологии. - 2013. - № 4. - С. 53-58.

- Палеолит Горной Шории / Г.Я. Барышников, А. Л. Кунгуров, М.М. Маркин, В.П. Семибратов. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2005. - 279 с.

- План Томской губернии Кузецкаго Округа Кондомо-бежбояковской волости Улуса Тайлепскаго, составленный в 1885 году // ГААК. Ф. 50. Оп. 5. Д. 537. Л. 1.

- Чемякина М.А. Археолого-геофизические исследования грунтовых могильников Западной Сибири // Вестн. НГУ. Сер.: История, филология. - 2008. - Т. 7, № 3. - С. 44-56.

- Ширин Ю.В. "Тандырные" приспособления у кузнецких татар // Интеграция археологических и этнографических исследований. - М.: Наука, 2004. -С. 288-290.

- Ширин Ю.В. Горная Шория в ареалах культур эпохи ранней бронзы // Западная и Южная Сибирь в древности. - Барнаул: Алт. ун-т, 2005. - С. 157.

- Ширин Ю.В. Результаты археологических разведок в бассейне р. Кондомы // Из Кузнецкой старины. - Новокузнецк: Полиграфист, 2010. - С. 5-43.

- Эпов М.И., Молодин В.И., Манштейн А.К., Балков Е.В., Дядьков П.Г., Матасова Г.Г., Казанский А.Ю., Бортникова С.Б., Позднякова О.А., Карин Ю.Г., Кулешов Д.А. Мультидисциплинарные археолого-геофизические исследования в Западной Сибири // Геология и геофизика. - 2016. - Т. 57, № 3. -С. 603-614.