Разведочные работы в устье реки Сибирки

Автор: Адамов А.А., Балюнов И.В., Данилов П.Г.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XII-1, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521189

IDR: 14521189

Текст статьи Разведочные работы в устье реки Сибирки

Основной целью разведочных работ в устье р. Сибирки, расположенной в Тобольском районе Тюменской области в 17 км от города Тобольска (вверх по течению реки Иртыш), было обследование состояния городища Искер и сбор подъемного материала. Проведенные работы показали, что городище интенсивно размывается и от верхней площадки столицы Сибирского ханства осталась полоса шириной всего не более 4 метров. Большая часть оставшейся площадки уже исследована раскопами А. П. Зыкова 1988 и 1993 годов и постоянно подвергается самовольной шурфовке «черных» археологов.

В то же время в логу, отделяющем площадку городища от террасы и по которому проходила линия обороны города, все еще остается большое поле деятельности для исследований. Раскопы А. П. Зыкова по краю террасы уже обвалились и в обнажении прослеживается мощный культурный слой, доходящий до 3,5 м, исследование которого позволит дополнить наши весьма скудные знания о городище.

На отмели вдоль береговой линии р. Иртыш с помощью металлоискателя было обнаружено более двадцати интересных изделий. Прежние сборы без металлоискателя позволяли найти только единичные находки в этом же месте. Собранные предметы существенно пополнили коллекцию с городища. На сегодняшний день самая большая коллекция сборов М. С. Знаменского хранится в Финляндии. Второй по значимости является коллекция Тобольского музея-заповедника, составленная из раскопок В. Н. Пиг-натти в 1915 г. [Пигнатти, 1915], сборов различных краеведов конца XIX – начала XX вв. и исследований А. П. Зыкова.

Понятно, что коллекция вещей, собранная нами, позволит расширить представления о замечательном памятнике, уже практически уничтоженном.

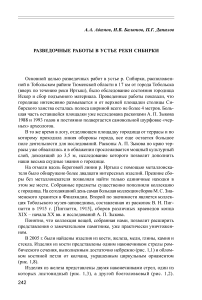

В 2005 г. были найдены изделия из кости, железа, меди, глины, камня и стекла. Изделия из кости представлены одним наконечником стрелы ромбического сечения, выполненным достаточно небрежно (рис. 1,1) и обломком костяной петли от колчана, украшенным циркульным орнаментом (рис. 1,8).

Изделия из железа представлены двумя наконечниками стрел, один из которых листовидный (рис. 1,3), а другой боеголовковый (рис. 1,2).

Рис. 1. Находки с городища Искер.

1, 2 - кость; 2, 3, 6, 11, 15, 17, 19 - железо; 4 - камень; 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16 - медь;

13, 20 - керамика.

Из других железных изделий нужно отметить два ножа: один с односторонней заточкой (рис. 1,17), а другой с двухсторонней (рис. 1,18). Обнаружен обломок железной петли, возможно, от металлического котла (рис. 1,6), а также несколько фрагментов от достаточно больших чугунных котлов, один из которых с ручкой (рис. 1,19). Такие котлы широко использовались вплоть до двадцатого века и их много среди этнографических экспонатов Тобольского музея-заповедника. Кроме того, были найдены обломок железного шила (рис. 1,15) и прямоугольной пряжки (рис. 1,11). Для заточки ножей использовались каменные точила (рис. 1,4).

Изделия из меди и бронзы представлены многочисленными обломками медных котлов (рис. 1,16) и, вероятно, фрагментом орнаментированного медного блюдечка (рис. 1,12), а также небольшой бронзовой пирамидкой (рис. 1,9), разновесом для весов (?), медной обкладкой деревянного сосуда (рис. 1,14), небольшим ключиком (рис. 1,5). Украшения представлены медным перстнем со вставкой, которая не сохранилась (рис. 1,10), обломком бронзовой пуговицы (рис. 1,7) и светло- голубой бусиной, аналогии которой широко представлены на Мангазее [Визгалов, Пархимович, 2004].

Очень интересными оказались два фрагмента от керамических сосудов ручной лепки. Один из них (рис. 1,13) можно с уверенностью датировать не ранее начала II тыс. н.э., а значит, на удобном мысу, на котором располагалась столица Сибирского ханства, человек поселился задолго до основания Искера и вывод А. П. Зыкова «…, что никаких ранних «дотатарских» культурных напластований городище не содержит» [Зыков, 2000, с. 23] нужно признать несколько поспешным тем более, что р. Иртышем, только с XVIII в. было смыта полоса террасы шириной не менее 100 м. Наши находки подтверждают и сборы Пигнатти, среди которых есть как сузгунская так и потчевашская керамика (Пигнатти, 1915, табл. I). Другой фрагмент баночного сосуда с рядом ямочных вдавлений по верхнему краю и пальцевидными вдавлениями по тулову (рис. 1,20) можно датировать временем существования Искера. Он изготовлен в керамических традициях тюркских позднесредневековых памятников Западной Сибири тех районов, где сохранялось собственное керамическое производство [Молодин, Соболев, Соловьев, 1990, рис. 21, Плетнева, с. 100]. Единичность таких находок на Искере, а в Тобольском музее хранится только еще один фрагмент подобного сосуда и большое число обломков медной и чугунной посуды свидетельствует об упадке собственного керамического производства, вытесненного доступными привозными котлами.

Если городище Искер расположено на правом берегу р. Сибирки, то на левом берегу разведочными работами были зафиксированы остатки старой русской деревни. На Генеральном плане Абалакской волости Тобольского округа за 1879 г. в этом месте указана деревня Выходцева [ГУТО ГА в Тобольске. Ф. 154. оп. 21. д. 124]. Наиболее раннее упоминание об этой деревне встречаем в «Дозорной книге» 1623 г., где вписана «деревня на старой Сибири на Яру», состоящая из одного двора, принадлежавшего служилым людям «Демке да Павлуку Выходцевым» [Дозорная книга…, 2001]. Деревня прекращает свое существование в конце XIX – начале XX вв., поскольку в «Списке населенных мест Тобольской губернии» за 1904 г. она не упоминается [Список..., 1904]. Таким образом, датировать д. Выходцеву представляется возможным началом XVII – концом XIX вв. Это место уже давно привлекает «черных» копателей, добывающих с помощью металлоискателя монеты в основном XVIII в. Памятник также осыпается, и на берегу Иртыша была собрана коллекция предметов, представленная гончарной керамикой, медным нательным крестом, железными изделиями.

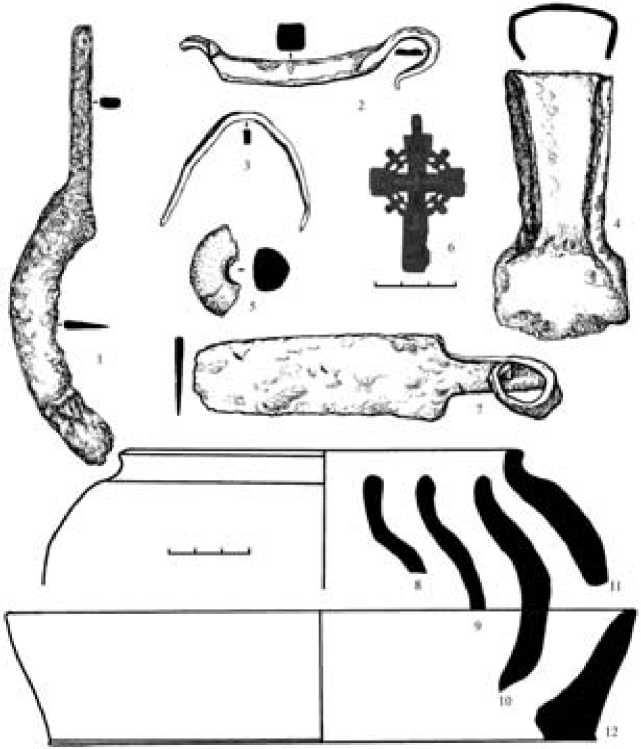

Собранный керамический материал позволяет выделить две основные категории посуды: горшки и миски (рис. 2). По размерам горшки можно подразделить на малые (диаметр горла 10–15 см) и средние (диаметр – 1622 см), количественно преобладающие. Взяв за основу качество отделки и форму профилей верхних частей сосудов можно также выделить две группы.

К первой группе относятся 19 фрагментов венчиков горшков (рис. 2,10,11). Эту группу составляет грубая толстостенная (0,8-1,2 см) керамика с низкой, иногда слабо выделенной, шейкой, плавно переходящей в округлое плечико, верхняя часть венчика имеет подовальную или приостренную форму. Характерным признаком этой группы является то, что следы формирования на гончарном круге прослеживаются только в зоне шейки, а зоны плечика и тулова достаточно грубо обточены (обструганы). Кроме этого, на ряде собранных фрагментов придонных частей прослеживаются следы ручного обстругивания боковой поверхности. Аналогичные следы обтачивания А. А. Бобринский объяснял желанием гончара уменьшить толщину стенок сосуда [Бобринский, 1978].

Вторую группу образуют 23 фрагмента венчиков (рис. 2,8,9). От предыдущей группы эти находки отличаются меньшей толщиной стенок (0,40,7 см), (известен только один фрагмент с толщиною около 1 см), а также более высокой и лучше профилированной шейкой. Верхняя часть венчика также имеет подовальную или приостренную форму, часто дополненную валиком по внешней кромке.

Найденная керамика орнаментировалась сравнительно редко. Отмечен орнамент, образованный беспорядочным лощением на черной и серой керамике (2 экз.), а также орнамент в виде волнистой линии на фрагментах коричневой и серой керамики (3 экз.).

Собранные фрагменты посуды находят аналогии среди гончарной керамики г. Тобольска. Горшки и миски здесь также являются наиболее распространенной категорией посуды, но отличаются большим разнообразием форм и размеров. Следует отметить, что горшки первой группы в материалах города практически не представлены, что позволяет сделать предположение об их «сельском» происхождении, в то время как изделия второй группы могут, вероятно, относиться к привозной продукции. В целом, собранная керамика типологически и по характеру орнаментации находит достаточно широкие аналоги в материалах русских памятников Сибири XVII-XVIII вв. [Артемьев, 1999, Карлова, Мельников, 1999].

Единственным найденным предметом меднолитейного производства является четырехконечный нательный крест (рис. 2,6). Его размеры составляют 6,8×3,4× 0,2 см. Крест двусторонний, с прямоугольными концами и лучистым венцом вокруг средокрестия. Оглавие имеет вид плоского ушка. На внешней стороне находки помещено рельефное изображение Галгофского креста, а также несколько монограмм под титлами, из них уверенно читаются ЦРЬ (верхняя оконечность) и IC, XC (боковые оконечности). Оборотная сторона полностью покрыта лигатурами, которые, веро-

Рис. 2. Находки с д. Выходцева.

1 - 3, 4, 7 - железо; 6 - медь; 5, 8 - 12 - керамика.

ятно, образуют текст какой-то молитвы. Близкие аналоги найденному кресту позволяют датировать его периодом XVII–XIX вв. [Станюкович, Осипов, Соловьев, 2003; Из глубины столетий, 1998]

К изделиям из железа относятся кованые гвозди, половина конской подковы с двумя шипами, удила (рис. 2,2). Ленточная корабельная скобка (рис. 2,3) в форме буквы «Л» относится к 1 типу по классификации Г. Е. Дубровина [Дубровин, Окороков, Старков, Черносвитов, 2001, с. 133]. Аналогичные скобки широко распространены на памятниках Русского Севера [Дубровин, Окороков, Старков, Черносвитов, 2001, с. 263], встречены они в материалах Западной Сибири – на Лозьвинском городке [Пархимович, 246

1986], в Мангазее [Белов, Овсянников, Старков, 1980], в Надымском городке [Кардаш, 2000]. Нож (рис. 2,7) с широким лезвием, частично обломанным, возможно, вторично использовался в качестве пробоя, поскольку черешок загнут в кольцо, лезвие имеет следы заточки по линии слома. Железные вещи имеют широкий круг аналогий в русских памятниках Европейской России и Сибири [Артемьев, 1999].

Среди обнаруженных на отмели вещей выделяются небольшой железный серп с частично обломанным лезвием (рис. 2,1), втульчатое тесло с ярко выраженными выступающими плечиками (рис. 2,4), обломок керамического пряслица (рис. 2,5). И серп, и тесло имеют прямые аналогии в материалах с городища Искер [Пигнатти, табл. IV,2,3]. Обломок пряслица также аналогичен пряслицам сибирских татар, широко представленных в материалах Искера. Такие пряслица, как и вообще глиняные пряслица, не встречаются в находках из раскопов г. Тобольска. Комплекс этих находки явно свидетельствуют о том, что д. Выходцева была основана на месте поселения сибирских татар, возможно, одновременного Искеру.

Таким образом, даже разведочные работы расширили наши знания о столице Сибирского ханства Искере и его ближайших окрестностях, о материальной культе ранних сибирских деревень.