Развитие адаптационного потенциала на этапе становления диагностической компетентности врача

Автор: Кулинцева Светлана Сергеевна, Мухарлямов Ф.Ю.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.6, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье впервые дано определение диагностической компетентности врача, приводятся обоснования, методика и результаты использования психологической коррекции с использованием образных представлений в рамках техник основной ступени кататимного представления образов для развития адаптационного потенциала врача на этапе становления диагностической компетентности.

Диагностическая компетентность врача, адаптация, адаптационный потенциал, психологическая коррекция с использованием образных представлений, на базе техник основной ступени кататимного представления образов

Короткий адрес: https://sciup.org/140187922

IDR: 140187922 | УДК: 612.017.2:614.23/.252.1

Текст научной статьи Развитие адаптационного потенциала на этапе становления диагностической компетентности врача

Актуальность

Анализ научных данных показывает, что на долю объективных факторов, обусловливающих врачебные диагностические ошибки, приходится около 30–40%, в то время как доля субъективных факторов, на которые оказывают влияние личностные качества врача, составляет уже 60–70%. Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время особое значение приобретают требования к личностному и профессиональному развитию медицинских специалистов. Достижение качественно более высокого уровня оказания медицинских услуг возможно только при эффективной профессиональной деятельности и высокой степени адаптации. Это становится возможным, если сформирована диагностическая компетентность врача (ДКВ).

Как правило, личность в начале своего профессионального пути испытывает повышенное психо-эмоциональное напряжение, которое может быть уменьшено путем активации адаптационных механизмов. В данных ситуационных условиях значение личностного опыта, знаний, умений, навыков молодого врача, то есть всего того, что мы называем компетентностью, будет зависеть от степени личностной психологической адаптации. Следовательно, операциональные характеристики ДКВ как составляющие профессиональной врачебной деятельности, зависят от психологической адаптации личности к условиям профессиональной среды.

Цель работы – исследование эффективности применения психологической коррекции с использованием образных представлений для развития адаптационного потенциала на этапе становления ДКВ.

Материалы и методы исследования

В исследовании приняли участие две группы врачей: первую (исследовательскую) составили врачи со стажем работы в клинике не более двух лет, в возрасте до 27 лет – 12 человек, из них 5 мужчин и 7 женщин; вторую (контрольную) – врачи, стаж самостоятельной практики которых был от 2 до 30 лет, в возрастной категории до 60 лет – 15 человек, из них 4 мужчин и 11 женщин, всего в исследовании приняли участие 27 человек, из них 9 мужчин и 18 женщин. Опытное исследование осуществлялось в 2008–2010 гг.

В исследовании использовались следующие методики: исследование «Уровня эмпатической способности» (УЭС) Бойко В.В.; «Социально-коммуникативной компетентности» (КСК) Фетискина Н.П.; «Социально-психологической адаптации» (СПА) Роджерса К. и Даймонда Р.; «Степень сопротивляемости стрессу» (ССС) Холмса и Раге.

Теоретической основой исследования послужили личностно-деятельностный подход, основанный на положениях «единства сознания и деятельности» Рубинштейн С.Л. (1930), общности строения внешней и внутренней деятельности Леонтьева А.Н. (1920–1930); знаково-символическое направление культурно-исторической теории развития высших психических функции Выготского Л.С. (1931); психология отношений Мясищева В.Н. (1940), где он выделил три группы отношений: отношение к себе; отношение к другим людям; отношение к миру объектов и явлений, которые в свою очередь характеризуются тремя компонентами – когнитивным, эмоциональным и поведенческим; понятие о личностном

потенциале как базовой индивидуальной характеристики, стержня личности, разрабатываемое Леонтьевым Д.А. (1987) на основе идей Мамардашвили М.К. (1958, 1973), Фрома Э. (1932, 1976) и Франкла В. (1946). Таким образом, в данном контексте личностный потенциал выступает как интегральная характеристика уровня личностной зрелости.

Становление профессионала невозможно без становления его профессиональной компетентности как комплексного феномена, тесно связанного с когнитивной, эмоциональной и волевой сферами личности (Абульханова-Славская К.А., 1980, 1999, Варданян Ю.В., 1999, Маркова А.К., 1996, Сластенин В.А., 1976 и др). Хотя профессиональная компетентность специалиста является предметом активного исследования, ее диагностическая составляющая остается недостаточно изученной. Это особенно ощущается в исследованиях, касающихся диагностической деятельности врача, где проявляются специфические знания, умения, особенности врачебного клинического мышления, а также стратегии врачебной деятельности (Аношкин Н.К., 2001, Андронов В.П., 1991, Быков Л.А., 1970, Сук И.С., 1984, Харди И., 1972, Янушке-вичус З.И., 1974).

Для изучения адаптационного потенциала врача на этапе становления ДКВ необходимо понять, что собственно представляет собой диагностическая деятельность врача. Проведенный анализ научной литературы, посвященной этому вопросу, выявил, что любая деятельность, и диагностическая соответственно, предполагает выделение в ее структуре следующих компонентов: мотивационного, операционального и рефлексивного, конкретное наполнение которых зависит от предметного содержания деятельности [8]. Идеи общей теории деятельности нашли отражение в исследованиях профессиональной деятельности и профессиональной компетентности.

В числе работ, раскрывающих структуру профессиональной деятельности врача, следует назвать прежде всего труды Билибина А.Ф. (1973), Лернера Г.И. (1988), Урван-цева Л.П. (1995), Царегородцева Г.И. (1973), в которых показано, что профессиональная медицинская деятельность с точки зрения ее структуры имеет две стороны – исполнительную (внешнюю) и отражательно-побудительную (внутреннюю, психическую). Внутренняя сторона представляет собой психическую деятельность, направляемую целями, потребностями и мотивами медика.

Показателями профессионального развития выступают изменения компонентов психологической структуры личности – когнитивного и исполнительского. Когнитивный компонент – это специфические особенности психических процессов (восприятия, мышления и др.), формирующиеся в ходе профессионализации, специальные знания об объектах и ситуациях трудовой деятельности и представления о профессии. Исполнительный – это схемы поведения, индивидуальный стиль деятельности, профессиональные деформации как результат нарушений, происходящих в мотивационной сфере. Поскольку и ориентировка в мире профессий, и исполнительные операции предполагают развитие определенных свойств личности, то в качестве еще одного показателя профессионализма выделяют развитие системы устойчивых личных качеств, создающих возможность успешного выполнения деятельности, т.е. профессионально важные качества или профессиональные способности, которые в свою очередь зависят от адаптационных возможностей личности.

На основе проведенного анализа была построена теоретическая модель ДКВ [4] в структуре профессиональной врачебной деятельности. Впервые дано определение ДКВ. ДКВ представляет собой интериоризированную способность и готовность клинициста решать диагностические задачи. ДКВ представляет собой интегральную, целостную, динамичную и концептуальную структуру субъекта, включающую его профессионально-личностные особенности, мотивационно-целевую направленность, а также ряд частных компетенций, основанных на профессиональных знаниях, конкретных методах, подходах и индикаторах процедуры постановки врачебного диагноза.

Основываясь на единстве интегральных психических образований: мотивационных, аффективных, рефлексивных, психомоторных, интеллектуальных, регуляционных, креативных, межличностных и т.д., развитие ДКВ и развитие адаптационного потенциала оказываются взаимосвязанными и взаимовлияющими на развитие друг друга.

Адаптация, по мнению А.Г. Маклакова (1990, 1996), является саморегулирующейся системой, способной приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям внешней среды. Психологические особенности личности, которые составляют его личностный адаптационный потенциал, в частности самооценка, включают в свою очередь механизмы психической саморегуляции, которая определяет степень адекватности своих действий. Адаптационный потенциал это открытые возможности индивида, которые способны включаться в новые, меняющиеся условия среды [3, 10].

Разработка данной программы определяется полученными в ходе экспериментального исследования данными, которые свидетельствуют о низком уровне развития у начинающих врачей отдельных компонентов ДКВ (по сравнению с опытными специалистами). К ним мы можем отнести:

– социально-коммуникативную адаптивность (способность к креативному взаимодействию с пациентом, внутренний контроль, эмоциональная устойчивость);

– эмпатические способности, включающие рациональную, интуиативную эмпатию, а также проникающую способность эмпатии, идентификацию как механизм межличностного общения и понимания людьми друг друга (полученные по данным опросника Бойко В.В.);

– доверие к себе и к своим профессиональным знаниям.

Наши психокоррекционные мероприятия были направлены на развитие рефлексивности, коммуникативных и эмпатических способностей как составляющих личностного ресурса адаптивного потенциала и ДКВ, необходимых для постоянного совершенствования профессиональной деятельности молодого специалиста-медика.

Основу психокоррекционной программы составляет методика ведения групповых занятий с использованием работы с образными представлениями в рамках основной ступени кататимного представления образов (КПО) по Х. Лейнеру.

Ведения образов с помощью техник КПО, разработанных Лейнером Х. (1954–1980) и его последователями [7, 12, 14, 16–19], способствует удовлетворению архаических потребностей, эмоциональной регрессии, символическому отражению бессознательных конфликтов, катарсическому выходу аффективного напряжения, развитию креативных способностей.

Система КПО основывается на двух основных положениях:

-

1. Человек способен развивать в своем воображении фантастические представления, которые известны не только как ночные сновидения, но и как дневные фантазии. При помощи своей имагинативной способности человек может каждый раз заново создавать свой образ исходя из самого себя и познавать себя в ходе тонкого диалектического процесса.

-

2. В результате эмпирических наблюдений, содержащих фантазии образов, выработан ряд специфических правил и закономерностей. Они подчинены первичному процессу при помощи неинтерпретирующего воздействия». [7, с. 10].

С психологической точки зрения КПО является проективным методом, где в воображаемых образах непосредственно отражаются глубинные психические процессы, проблемы и конфликты.

Преимуществом данного метода является его глубокая теоретическая обоснованность и тщательная разработка всего комплекса мероприятий. Концептуально данный метод использует в своем арсенале динамический подход к решению внутриличностных, социальных, коммуникационных проблем человека. Мотивы основной ступени КПО могут считаться отдельным самостоятельным краткосрочным психокоррекционным методом. Мотив – это фантазирование, представление «внутренней картины» в форме образов на свободную или конкретно заданную тему.

Наша психокррекционная программа рассчитана на 10–15 встреч по 2 часа каждая, в составе группы 8–10 человек. В начале занятия проводится предварительная беседа, затем собственно представление образа, после чего краткое описание того, что происходило в образе, индивидуальный рисунок образа и заключительная беседа.

Результаты исследования и их обсуждение

При помощи простой структурированной инструкции испытуемых вводят в состояние релаксации, необходимое для спонтанного представления определенного мотива, в состояние контролируемой регрессии. По ходу представления мотива участники группы описывают свои чувства, переживания, кататимную панораму образа, а ведущий при помощи специальных техник ненавязчиво контролирует, поддерживает и сопровождает членов группы.

В нашей работе мы использовали следующие мотивы основной ступени:

-

1. «Подарок»;

-

2. «Цветок»;

-

3. «Дерево»;

-

4. «Луг»;

-

5. «Ручей»;

-

6. «Гора. Подъем в гору»;

-

7. «Перед дальней дорогой».

После представления мотива для усиления глубины психо-эмоциональных переживаний каждый член группы рисует на отдельном листе бумаги свой образ. Психологический анализ рисунков способствует более полному раскрытию символического значения кататим-ного переживания. Корректная групповая интерпретация общего значения содержания образов, множественной детерминации символов способствует получению полноценной обратной связи для каждого участника. Акцент на собственных ощущениях и эмоциональных переживаниях помогает понять предполагаемые взаимосвязи индивидуальной динамики, множественность значения и глубину эмоциональной насыщенности символов в имагинациях, развить свои эмпатические и рефлексивные способности.

Используя когнитивную способность понимать происходящее, необходимо пытаться понять и обработать с рациональной позиции богатый материал кататимных образов, действие которых происходит преимущественно на уровне переживаний. Необходимо прежде всего содействовать раскрытию бессознательного символического материала.

Получение обратной связи после имагинативного представления образа членами группы оказывает положительное влияние на качество личностного осознания человеком самого себя, дает толчок к дальнейшему развитию личности, намечает цели и задачи, которые необходимо решить для более гармоничного сосуществования и становлению психической адаптивности. Адаптирован-ность в группе позволяет без длительных конфликтов и фрустраций проявлять свои творческие, конструктивные возможности, переживать состояния самоутверждения и собственной ценности, значимости.

Для развития эмпатических способностей необходимо постоянно фокусировать свое внимание на вербальных и невербальных сообщениях другого

человека; находиться в постоянном раппорте со своим партнером; уметь подстроиться под его темп речи, интонацию; «отзеркаливать» его движения, выражения, фразы; учиться использовать техники прояснения, уточнения, детализации и т.д. Необходимо учиться слышать и видеть, что же на самом деле хочет сообщить вам собеседник. И конечно нужно постоянно помнить об обратной связи; давать собеседнику понять, что вы его слышите, понимаете, сопереживаете. Для этого можно использовать приемы повтора последней фразы, усиления интонации и т. д.

Развитие адаптивности оказывает значительное влияние на утверждение образа собственного «Я». В ходе групповых занятий для участников одно из ведущих мест в личностном росте – это получение обратной связи, что способствует запуску анализа собственного поведения, пониманию мотивов и причин своих действий, собственной реакции на те или иные события. Интернализируя данный опыт, личность приобретает индивидуальную концепцию становление своего адаптационного потенциала.

Трансфер символических пробных действий на реальное поведение основывается на накопленном за несколько десятилетий опыте использования КПО.

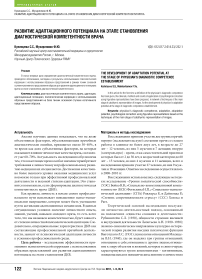

Эмпирические исследования эмпатии по В.В. Бойко как косвенного показателя ДКВ показали, что эмпатийные переживания претерпели определенные изменения у респондентов экспериментальной группы после проведения психокоррекционных мероприятий по следующим шкалам: 1 – рациональная эмпатия (49,2%), 2 – эмоциональная эмпатия (1,3%), 3 – интуитивная эмпатия (62,5%), 4 – установка на эмпатию (37,1%), 5 – проникающая способность эмпатии (105,1%), 6 – идентификационные способности эмпатии (37,8%). Полученные результаты до и после проведения эксперимента представлены в виде диаграммы (рис. 1).

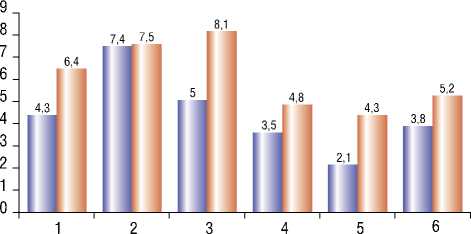

Показатели социально-коммуникативной компетентности также претерпели изменения: 1 – социально- коммуникативные затруднения (50,3%), 2 – нетерпимость к плюрализму мнений (25,4%), 3 – формализм в умозаключениях (40,1%), 4 – подчеркивание статусных различий (33,5%), 5 – ориентация на доминирование собственного мнения (100,1%), 6 – повышенная фрустрируемость (40,3%). Динамика названных показателей дается в форме лепестковой диаграммы, отражающей тенденции в ходе опытно-экспериментальной работы (рис. 2).

Выводы

Адаптационные механизмы личности в данном случае выступают как единые процессы деятельности, общения, самосознания, когда происходит преобразование внутреннего мира человека, реализация скрытых возможностей, помогающих полноценно включиться в адаптационный процесс, ведь психика принимает воображаемый мир почти точно таким же образом, как и реальный, и прежде всего это касается поведения при процессах научения. Образные представления и решения проблем в имагинациях оказывают, в соответствии с этим, обратное суггестивное влияние.

Психодинамический подход позволяет достигать этого эффекта через интериоризациою бессознательных психических процессов. В целом психическая адаптация личности врача на этапе становления ДКВ осуществляется путем разрешения внутриличностного конфликта, путем реструктуризации и трансформации проблемного материала и нахождения новых стратегий своего поведения в диаде врач-больной.

Анализируя вопрос об эффективности психокоррекционных занятий, можно сделать вывод, что в процессе эксперимента получают развитие следующие функции: – коммуникативные способности, оказывающие влияние на повышение межличностных взаимодействий в системе врач-больной;

– возрастает степень активности самоанализа, анализа ситуаций, т.е. идет активное развитие рефлексивных

I ■ до тренинга I ■ после тренинга

Рис. 1. Развитие эмпатических способностей в ходе эмпирического исследования по В.В. Бойко

Рис. 2. Динамика развития социально-коммуникативной компетентности (1 – результаты до эксперимента, 2 – результаты после эксперимента)

способностей и, как следствие, повышаются диагностические способности молодых врачей;

– в связи с использованием техник основной ступени кататимного представления образов развиваются креативные способности, что способствует развитию творческого мышления врача;

– повышается степень самооценки и уверенности в себе и, как следствие, в своих действиях.

Список литературы Развитие адаптационного потенциала на этапе становления диагностической компетентности врача

- Бойко В.В. Диагностика уровня эмпатических способностей//Практическая психодиагностика. -Самара, 2000. -490 с.

- Выготский Л.С. Психология развития человека. -М.: «Смысл», 2005. -136 с.

- Завьялов Е.К. Психологические механизмы социальной адаптации человека.//Вестник Балтийской педагогической академии. -2001, Вып. 40. -С. 55-60.

- Кулинцева С.С. Психолого-акмеологическая модель диагностической компетентности врача//Вестник Тамбовского ун-та. Вып. 5. -2009. -С. 181-188.

- Кулинцева С.С. Развитие диагностической компетентности специалиста в современных социокультурных условиях: Интеграци]ата на славанските культури: проблеми и перспективи. -2010. -С. 180-184.

- Кулинцева С.С. Краткосрочная реабилитационная программа при расстройствах адаптации//Сборник статей международной научно-практической конференции.-Воронеж: «НАУКА-ЮНИПРЕСС», 2010. -С. 77-82.

- Лейнер Х. Кататимное переживание образов: Пер. с нем. М.: «Эйдос», 1996. 253 с.

- Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. -М.; «Политиздат», 1975. 304 с.

- Леонтьев Д.А. Личностное в личности: личностный потенциал как основа самодетерминации//Ученые записки кафедры общей психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. Вып. 1/Под ред. Б.С. Братуся, Д.А. Леонтьева. -М.: «Смысл», 2002. -С. 56-65.

- Маклаков А.Г. Личностный адаптационный потенциал: его мобилизация и прогнозирование в экстремальных условиях//Психологический журнал. 2001. -Т. 22. № 1. -С. 16-24.

- Мясищев В.Н. Психология отношений/В.Н. Мясищев. -Воронеж, НПО «МОДЕК», 1995. -356 с.

- Обухов Я.Л. Символдрама: Кататимно-имагинативная психотерапия детей и подростков. -М.: «Эйдос», 1997. -112 с.

- Рубинштейн С.Л. Теоретические вопросы в психологии: Психология личности. -М., 1982. -С. 28-34.

- Садальская Е.В. Перспективы развития кататимно-имагинативной психотерапии: от сновидений наяву к психодинамической образной психотерапии//Кататимно-имагинативная психотерапия как психодинамическая образная психотерапия: Сборник статей/под. Ред. Садальской Е.В. -Вып. 1. -М.: Издательский дом «Атмосфера», 2008. -С. 10-25.

- Соловьева С.Л. Психологическая адаптация студентов медицинского института и психокоррекционная работа с ними//Теория и практика медицинской психологии и психотерапии: Сб. статей. -СПб., 1994. -С. 205-212.

- Bahrke U., Nohr K. Katathym imaginative Psyhotherapie: Eine Positionsbestimmung//imagination. 2005. № 4. Р. 73-92.

- Die Katathim imaginative Psychoterapie -ein tiefenpsychologisches Therapieverfahren. Halle/Saale: MGKB, 2008. -592 р.

- Hennig H., Fikentscher E., Bahrke U., Rosendahl W. Beziehung und therapeutische imaginationen. Katathim imaginative Psychotherapie als psychodynamischer Prozess. Lengerich: Pabst Science Publ., 2007. -354 р.

- Katathim-imaginative Psychotherapie als analytischer Prozess/Hrsg. Hennig H., Rosendahl W. Lengerich: Pabst Science Publ., 1999. -386 р.