Развитие антимонопольного регулирования как основа формирования конкуренции

Автор: Насырова С.И.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 1-2 (10), 2014 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140106738

IDR: 140106738

Текст статьи Развитие антимонопольного регулирования как основа формирования конкуренции

Основа развития современных рынков - это здоровая конкуренция, формирование которой является приоритетной задачей всей страны.

Современное государство должно содействовать развитию соперничества на разных рынках с целью развития и повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов независимо от формы собственности в тех сферах, где это способствует повышению общественного благосостояния, НТП, прогрессу образования, нравственному и духовному развитию и росту общества, защите прав потребителей [2, С. 216], а также способствовать развитию конкурентной среды, конкурентных отношений, мотивирующих хозяйствующих субъектов к снижению собственных затрат, быстрому реагированию на потребности покупателей, в том числе и обновленной продукцией.

Необходимость развития и поддержания соперничества на различных рынках была осознана в первую очередь иностранными экономистами, о чем свидетельствует развитие антимонопольного законодательства за рубежом. Так, например, среди первых стран, принявших законодательные акты в пользу поддержки конкуренции, ограничения недобросовестной конкуренции и защиты от монополистических образований, стали [1, С. 123]:

-

- Великобритания (1883 г., 1887 г. - законы о фабричных и товарных знаках);

-

- Германия (1886 г. - закон о недобросовестной конкуренции);

-

- Канада (1889 г. - закон о предупреждении и запрете объединений, связанных с ограничениями в торговле);

-

- США (1890 г. - закон Шермана - "Закон о защите торговли и промышленности от незаконных ограничений и монополий").

Наиболее разработанным принято считать антимонопольное (антитрестовское) законодательство США, которое основывается на трех актах [6, С. 178]: закон Шермана (1890 г.), направленный против монополизации торговли и коммерческой деятельности; закон Клейтона (1914 г.), ограничивающий горизонтальные слияния крупных фирм и деловую практику в области сбыта; закон Робинсона-Пэтмэна (1936 г.), которым был введен запрет на ограничительную практику в области торговли (ценовая дискриминация и др.). К закону Клейтона в 1950 г. была принята поправка Селлера-Кефовера, уточнявшая понятие незаконного слияния и ограничивающая вертикальные слияния. Также в 1914 г. был принят закон о Федеральной торговой комиссии (ФТК), на которую был возложен контроль за исполнением антитрестовских законов.

Таким образом, антимонопольное регулирование в зарубежных странах представлено более чем столетней историей, на протяжении которой наблюдаются существенные различия в реализации конкурентной политики, как в разных государствах, так и в рамках одной страны в различные временные периоды [4, С. 32], что свидетельствует о ее развитии, эволюции, приспособлении к конкретным условиям для определенной страны.

Государственная политика в области поддержания соперничества и регулирования монополистической деятельности в России разрабатывается и реализуется в целом по тем же направлениям, что и антимонопольная политика зарубежных стран.

Однако, относительно отечественного законодательства в области защиты конкуренции и пресечения монополистической деятельности следует отметить достаточно позднее становление. Так, в России началом создания антимонопольного законодательства стал Закон «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (1991 г.). При его подготовке был учтен зарубежный опыт антимонопольного регулирования и особенности экономики России. Этот закон явился основой для формирования в РФ антимонопольного законодательства, подготовки и принятия соответствующих нормативных документов [6, С. 178].

Следующим этапом развития антимонопольного законодательства России стал Закон "О защите конкуренции", принятый в 2006 г. и разработанный с учетом опыта не только США, но и Евросоюза. При этом, отметим, что данный закон практически полностью отменил Закон РСФСР от 1991 г. "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках".

Антимонопольное законодательство РФ постепенно совершенствуется, достигая развитого уровня. Об этом акте свидетельствует ежегодный Рейтинг эффективности конкурентных ведомств Всемирного обзора по конкуренции (Global Competition Review, GCR), где по итогам 2012 г. Федеральная антимонопольная служба России заняла 17 место (наряду с Австрией, Венгрией, Норвегией, Польшей, Португалией, Финляндией, Чехией, Швецией, Южной Африкой) [3]. Отметим, что ФАС РФ впервые появилась в данном рейтинге в 2005 г. на 38 месте из 38, хотя и данное начальное появление можно считать достаточно успешным, учитывая, что всего в мировой реальности насчитывается около 140 антимонопольных ведомств.

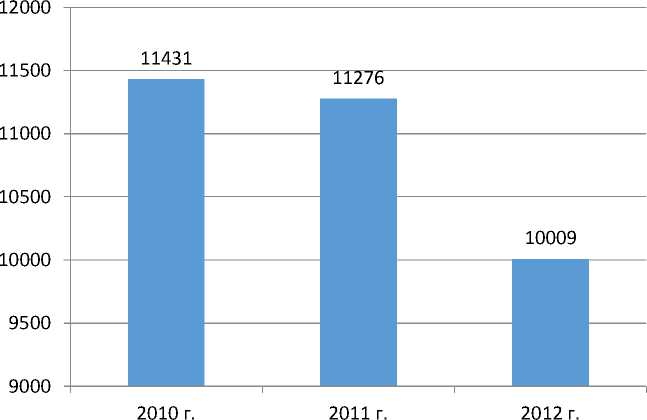

Кроме того, существенным показателем эффективности деятельности ФАС РФ в отношении развития конкуренции является также количество антимонопольных дел (рис. 1).

Рис. 1. Динамика антимонопольных дел, возбужденных ФАС России и ее территориальными органами в 2010–2012 гг. [5]

В 2012 г. по сравнению с 2011 г. количество возбужденных дел сократилось на 11,2 %, а по сравнению с 2010 г. уменьшилось на 12,4 %, что связано в основном с вступлением в силу "третьего антимонопольного пакета", который ввел институты предупреждения и предостережения.

Отметим также, что до принятия вышеуказанного "пакета" рост числа заявлений хозяйствующих агентов в ФАС России по поводу нарушений закона "О защите конкуренции" рассматривался как положительный момент с точки зрения увеличения заинтересованности экономических субъектов в деятельности на рынке, где господствует конкурентная среда. Однако "третий антимонопольный пакет" 2012 г. определил рост эффективности антимонопольного регулирования с точки зрения отсутствия сути дела после выдачи предупреждений и предостережений. Так, в 2012 году ФАС России и ее территориальные органы выдали 1423 предупреждения и 73 предостережения, при этом 75% выданных предупреждений было исполнено в срок.

Отметим так же тот факт, что в 2013 г. Федеральная антимонопольная служба России разработала Стратегию развития антимонопольного регулирования до 2024 г., основная цель которой сводится к формированию институтов в области защиты и развития конкуренции, соответствующих лучшим мировым стандартам [5].

Подводя итог, следует сказать о том, что в современной действительности вопросам защиты конкуренции отводится одно из ключевых мест, притом происходит постоянное совершенствование деятельности антимонопольного регулирования с целью получения обществом всех преимуществ от справедливой и здоровой конкуренции.