Развитие гибкости посредством стретч-тренировки

Автор: Пармузина Ю.В., Пармузина Н.В.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 3 (21), 2017 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время для системы оздоровительной физической культуры особенно актуальна проблема общего оздоровления и гармоничного развития личности. Одной из эффективных форм оздоровления являются занятия стретчингом (растягивание). В статье рассматриваются понятие и виды гибкости, стретчинга. Выявлены наиболее эффективные упражнения, направленные на повышение уровня гибкости

Гибкость, стретчинг, упражнения на растягивание

Короткий адрес: https://sciup.org/140229055

IDR: 140229055

Текст научной статьи Развитие гибкости посредством стретч-тренировки

Гибкость – это возможность совершать движения с максимальной амплитудой в суставе, в заданном ему направлении. Для чего нам нужно поддерживать гибкость? Есть несколько заключений:

-

1. Ослабление напряженности и скованности.

-

2. Снижение нагрузки на хрящи суставов, межпозвоночные диски и замедление их износа.

-

3. Более быстрое удаление шлаков (молочной кислоты, СО2, азота) из мышечной ткани.

-

4. Уменьшение нагрузки на нервную систему.

-

5. Улучшение координации и ловкости.

-

6. Понижение кровяного давления.

Выделяют несколько факторов, ограничивающих гибкость:

Физиологический предел удлинения коллагена

Некоторые отличительные особенности коллагена проявляются в высокой прочности на разрыв и относительной нерастяжимости [2].

Сухожилия

Самая главная функция сухожилия – передача напряжения от мышцы к кости, обуславливающая производство движения. В сухожилии нагрузка порядка 4% считается особенно значительной и соответствует пределу прочности и, следовательно, эластичности. Дальнейшее растягивание может привести к травме.

Физиологический предел удлинения коллагена

Высокая эластичность – это отличительная особенность эластина. Волокна эластина легко растягиваются, но при устранении растягивающей силы возвращаются практически к исходной длине. Только при растягивании более чем на 150% исходной длины они достигают точки разрыва.

Связки

Основная функция связок состоит в удерживании сустава (место соединения двух и более костей). Связки имеют различную форму; для них характерна более значительная «смесь» эластичных и тонких коллагеновых волокон, переплетенных с параллельными пучками. Следовательно, они гибкие и податливые, что обеспечивает свободу движений, и в тоже время прочные и нерастяжимые, что обуславливает их резистентность прикладываемым силам. Чем больше коллагеновых волокон, тем больше превалируют такие свойства, как стабильность, предел прочности на разрыв, ограниченный диапазон движения [3].

Фасция

Это понятие используется в науке, а точнее в анатомии для обозначения всех фиброзных соединительных структур, не имеющих специального названия. Подобно упомянутым выше тканям, фасция может иметь различную толщину и плотность в зависимости от функциональных потребностей и обычно представлена в виде перепончатых «простыней». Соединительная ткань составляет около 30% всей мышечной массы. Именно она позволяет мышцам изменять свою длину. При пассивном движении фасции мышцы обусловливают около 41% общего сопротивления движению.

Адаптация мышц к новой длине (удлинение)

Адаптация проявляется в увеличении количества саркомеров (примерно на 20%) на концах миофибрилл.

Адаптация мышц к новой длине (в сокращенном состоянии)

Адаптация приводит к потере большого количества саркомеров (до 40%), уменьшению растяжимости (увеличение пассивного сопротивления). Повышается количество коллагеновых волокон.

Растягивание кровеносных сосудов

Капилляры имеют извилистую конфигурацию. Ввытяжение мышцы вынуждает их выпрямиться, при этом длина сосудов не изменяется. После выпрямления капилляров дальнейшее вытяжение мышцы приведет к их растягиванию и линейному увеличе- нию длины отдельных сосудов. Растягивание сосудов приводит к снижению кровотока, но после устранения напряжения отмечается ускорение кровотока.

Растягивание нервов

Диапазон эластичности составляет 6-20% по сравнению с длиной в покое.

Показатели удлинения колеблются от 11 до 100%. Эти структурные изменения в значительной мере зависят от величины и характера деформирующей силы, а также от продолжительности ее воздействия. Растягивание сосудов приводит к снижению внут-риневральнго кровотока (удлинение нерва на 15% вызывает внутриневральную иши-мию, после расслабления кровоток восстанавливается). Другим последствием растяжения нервов может являться нарушение электрической проводимости. Для большинства периферических нервов характерны три особенности, защищающие их от физической деформации: ненатянутость (волнистая структура), расположение нервов относительно суставов (кроме локтевого и седалищного нервов), эластичность [3].

По мнению ряда авторов к снижению гибкости приводят:

-

1. Систематическое или концентрированное на отдельных этапах подготовки применение силовых упражнений (без включения растягивающих упражнений).

-

2. Общее функциональное состояние организма.

-

3. Внешние условия.

-

4. Возраст.

Нервная система

Рефлекс растяжения

Рефлексы – непроизвольные двигательные реакции, контролируемые нервномышечными веретенами. При стимулировании НМВ по чувствительному волокну распространяется импульс. Образуется синапс в спинном мозге вместе с двигательным нейроном [2], который возвращается в мышцу. Этот рефлекс вынуждает мышцу, подвергшуюся сильному и резкому растягиванию, сократиться.

Нервно-мышечные веретена

В наших мышцах имеются нервно-мышечные веретена. Это сенсорные рецепторы, участвующие в рефлексах. Нервно-мышечные веретена чувствительны к высоким уровням или резкому увеличению напряжения в мышце и реагируют на это включением рефлекса растяжения (защитная активация растягиваемой мышцы с целью предупреждения травмы).

Нервно-сухожильные веретена

Аналогично действуют нервно-сухожильные веретена, находящиеся в проксимальных и дистальных (точнее, в апоневрозах мышц) сухожилиях мышцы, однако их рефлекторное действие направлено на то, чтобы вызвать расслабление в своей мышце (агонист), уменьшить величину напряжения и возбудить антагонисты [2]. Оба рефлекса являются защитными. Кроме того, рефлексы нервно-сухожильных веретен являются благоприятной реакцией и активируются в течение 6-10 секунд статического положения, вызывающим ингибирование (инактивацию) мышц. Также они контролируют все степени мышечного напряжения.

Реципрокная иннервация

Мышцы «работают» в паре: когда агонисты сокращаются, антагонисты – расслабляются. Если мотонейроны, идущие к мышце, получают возбудительные импульсы, ведущие к мышечному сокращению, мотонейроны, идущие к противоположной мышце, должны получить сигналы, снижающие вероятность их разрядки и производство их сокращений.

Мышечное расслабление

Мышечное расслабление является полностью пассивным. Когда в мышечные волокна не поступают нервные импульсы, они расслабляется. Следовательно, расслабление представляет собой прекращение производства мышечного напряжения.

Приемы, позволяющие добиться максимальной амплитуды движения:

во время растягивающих упражнений мышцы условно делятся на агонисты, антагонисты и не относящиеся к упражнению. Агонисты – это мышцы, обеспечивающие конкретное движение, а антагонисты – мышцы, противолежащие агонистам относительно «работающего» сустава. Чаще всего именно они подвергаются растягиванию.

Расслабление

Мышечное расслабление – представляет собой прекращение производства мышечного напряжения. Мышечное расслабление является полностью пассивным. Когда в мышечные волокна не поступают нервные импульсы, они расслабляется. Чрезмерное мышечное напряжение снижает сенсорное осознание мира и повышает уровень энергозатрат, так как сокращающейся мышце требуется больше энергии, чем расслабленной. Кроме того, в мышцах, находящихся в состоянии постоянного напряжения, нарушается кровообращение [1]. Понижение кровоснабжения приводит к нехватке кислорода и жизненно необходимых питательных веществ и вызывает накопление в клетках токси- ческих побочных продуктов распада. Этот процесс вызывает утомление и возникновение болевых ощущений.

-

а) Статическое сокращение антагониста (1)

– вызывает «разрядку» нервно-сухожильных веретен (необходима

помощь партнера).

б) Сокращение агониста (2)

– приводит к расслаблению растягиваемых мышц.

-

в) Сокращение антагониста (1) с последующим напряжением агониста (2).

Виды стретчинга

-

1. Динамический.

-

2. Статический.

-

3. Баллистический (резкие, полноамплитудные движения).

-

4. Метод пропреоцептивного улучшения нервно-мышечной передачи импульсов.

-

5. Метод совмещенного с силовыми упражнениями развития гибкости.

Выделяют основные правила растягивания:

-

1. Удобное время и место.

-

2. Предварительная разминка (снижает вязкость).

-

3. Дыхание:

-

4. Симметрия упражнений.

-

5. Подбор удобных исходных положений.

Вдох: рефлекторное напряжение дыхательных мышц и мышц разгибателей позвоночника, повышение ЧСС и артериального давления.

Выдох: рефлекторное расслабление дыхательных мышц и мышц разгибателей позвоночника, снижение ЧСС и артериального давления.

Этапы подбора упражнений на растягивание

-

1. Определение функции мышцы.

-

2. Определение хода мышечных волокон (средний вектор).

-

3. Действие противоположное сокращению по ходу мышечных волокон.

-

4. Максимальная амплитуда с учетом строения сустава.

Диапазон движений суставов.

Голеностопный сустав (1 ось вращения).

Сгибание стопы – Диапазон сгибания колеблется от 0 до 50°.

Разгибание стопы – Диапазон от 0 до 20°.

Эверсия – диапазон составляет приблизительно 0-20°.

Инверсия – голеностопного сустава колеблется от 0 до 45°.

Коленный сустав (1 ось вращения).

Сгибание – Диапазон движения колеблется от 120о при выпрям ленном тазобедренном суставе, приблизительно до 135° – при согнутом и до 160° – при наличии пассивной силы.

Разгибание (выпрямление) коленного сустава – Выпрямление свыше 0° является чрезмерным.

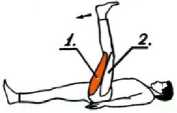

Тазобедренный сустав (3 оси вращения).

Сгибание – Диапазон сгибания при согнутой в колене ноге колеблется приблизительно от 0о до 120о.

Разгибание (выпрямление) – Активный диапазон движения состав ляет 10о чрезмерного выпрямления тазобедренного сустава при ноге, согнутой в коленном суставе, и 20о при выпрямленной ноге.

Отведение – Диапазон отведения одного тазобедренного сустава колеблется от 0 до 45º.

Приведение – При согнутом тазобедренном суставе диапазон увеличивается от 0 до 60°.

Внутреннее, или медиальное Вращение (пронация) – При согнутой в коленном суставе ноге диапазон движения составляет 0-45°, а при выпрямленной — несколько меньше.

Внешнее, или латеральное Вращение (супинация) – При согнутой в коленном суставе ноге диапазон движения составляет примерно 0-45°. Идеальное – 180° (90° каждой ногой) внешнее вращение достигается при 60- 70о внешнем вращении от верха колена и 20-30о снизу от колена.

Плечевой сустав (3 оси вращения).

Сгибание плеча – в плечевом суставе колеблется от 0 до 90° и может достигать 1800 (необходима супинация плеча).

Разгибание плеча – Для обеспечения максимального заднего поднимания, достигающего 60°, необходимо внутреннее вращение.

Внешнее, или латеральное, вращение плеча – Диапазон примерно 35о.

Горизонтальное отведение плеча – Диапазон горизонтального отведения составляет 030°.

Горизонтальное приведение плеча – Диапазон горизонтального приведения колеблется от 0 до 130°.

Локтевой сустав (1 ось вращения) и участок предплечья.

Сгибание предплечья – Диапазон сгибания локтевого сустава колеблется от 0 до 150° при интенсивном сокращении сгибателей и до

160° при расслабленных мышцах.

Разгибание предплечья – Диапазон колеблется от 0 до 10°.

Пронация предплечья – Диапазон колеблется от 0° до 80°.

Супинация предплечья - Диапазон супинации колеблется в пределах о 0-90о.

лется от 0 до 85°.

Лучезапястный сустав.

Сгибание лучезапястного сустава – Диапазон движения от 0 до 90°.

Разгибание лучезапястного сустава – Диапазон этого движения колеб-

Отведение запястья (сторона большого пальца) – Диапазон движения колеблется от 0 до 20°.

Приведение запястья (сторона мизинца) – Диапазон локтевого отклонения в 2-3 раза превышает диапазон радиального отклонения.

СТРЕТЧ-ТРЕНИРОВКА

-

1. Предварительная разминка.

-

2. PRE-STRETCH.

-

3. Основная часть: используются пропреоцептивный, статический и динамический методы (пассивный – с помощью тренера). Начинать с более тугоподвижной

конечности.

Основные цели тренировки:

-

1. Воздействие на тугоподвижные мышцы, окружающие основные суставы и влияющие на положение тела (изгибы позвоночника).

-

2. Восстановление функций суставов.

-

3. Специализированные растягивающие упражнения для отдельных видов спорта.

Запрещённые упражнения в стретч-тренировке:

-

1. Быстрые вращения шеей.

-

2. Работа с весом при выпрямленных руках.

-

3. Плуг.

-

4. Барьерный стретч.

-

5. Глубокие плие.

-

6. Шпагат.

-

7. Повороты туловища с неподвижным тазом.

Список литературы Развитие гибкости посредством стретч-тренировки

- Андерсон Боб. Растяжка для поддержания мышц и суставов. -М.: Попурри, 2017. -207 с.

- Нельсон А. Анатомия упражнений на растяжку. -М.: Попурри, 2014. -189 с.

- Семенихин Д.В. Фитнес. Гид по жизни. -Томск: СК-С, 2011. -288 с.