Развитие инноваций в коммерческих банках как фактор повышения эффективности функционирования на региональном уровне

Автор: Старостина Елена Сергеевна

Журнал: НБИ технологии @nbi-technologies

Рубрика: Ученые-экономисты об инновациях

Статья в выпуске: 3, 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14968150

IDR: 14968150

Текст краткого сообщения Развитие инноваций в коммерческих банках как фактор повышения эффективности функционирования на региональном уровне

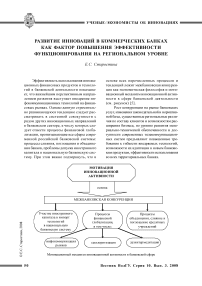

Эффективность использования инновационных финансовых продуктов и технологий в банковской деятельности показывает, что важнейшим перспективным направлением развития выступает внедрение ин-фокоммуникационных технологий на финансовых рынках. Однако данную стремительно развивающуюся тенденцию следует рассматривать в системной совокупности с рядом других инновационных направлений в банковском секторе, к числу которых следует отнести процессы финансовой глобализации, пронизывающие все сферы современной российской банковской системы: процессы слияния, поглощения и объединения банков, проблемы допуска иностранного капитала в национальную банковскую систему. При этом важно подчеркнуть, что в основе всех перечисленных процессов и тенденций лежит межбанковская конкуренция как экономическая философия и мотивационный механизм инновационной активности в сфере банковской деятельности (см. рисунок) [5].

Рост конкуренции на рынке банковских услуг, изменения законодательной и нормативной базы, существенные региональные различия по составу клиентов и возможностям расширения бизнеса, по уровню развития материально-технической обеспеченности и доступности современных телекоммуникационных систем предъявляют повышенные требования к гибкости внедряемых технологий, возможности их адаптации к новым банковским продуктам, эффективности использования во всех территориальных банках.

Мотивационный механизм инновационной активности в банковской сфере

Раскрывая экономико-правовое содержание проблемы участия иностранного капитала и иностранных банковских технологий в функционировании национальной банковской системы, следует отметить позицию Правительства РФ и Банка России, которая состоит в том, что «...ограничений для участия иностранного капитала в банковском секторе вводится не будет. Напротив, в общеэкономическом плане для стимулирования притока иностранного капитала, очевидно, требуется существенно улучшить правовое обеспечение прав кредиторов и инвесторов и обеспечить благоприятные налоговые условия для иностранных инвестиций, а также снижение некоммерческих рисков вложений. Необходимо принять также меры по повышению транспарентности финансового состояния и структуры собственности участников финансового рынка, включая, разумеется, и банки. Расширение присутствия иностранного капитала на российском банковском рынке важно еще и потому, что западный капитал способствует продвижению на российский рынок современных банковских технологий, новых финансовых продуктов, культуры банковского дела» [4, с. 13].

Как показывает практика, различные виды ограничений в отношении иностранных инвесторов широко применяются в странах с развивающимися рынками, однако ограничения имели место и в группе развитых стран, которые подчинены прежде всего национальным экономическим интересам [12, с. 51].

Действующее законодательство, регулирующее допуск иностранных банков в российский банковский сектор, номинально ограничивает возможные институциональные формы, что следует из ст. 2 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»: банковская система РФ включает в себя банк России, кредитные организации, а также филиалы и представительства иностранных банков [13]. Однако фактически до сих пор не существует законодательно прописанного механизма открытия филиалов иностранного банка, что де-факто означает отсутствие такой возможности (при том, что в законодательстве нет прямого запрета). Более того, создание таких филиалов имело место в России, но на основании индивидуального разрешения Банка России: подобным образом в начале 90-х гг. был открыт действующий вплоть до 2003 г. филиал армянского банка «Анелик РУ» [1]. Очевидно, что это диктуется позицией Банка России в отношении присутствия филиалов иностранных банков, которая заключается на настоящем этапе во временном ограничении их деятельности на территории страны.

Меры протекционистского характера, применяемые в России, следует считать достаточно оправданными в рамках трансформационного процесса, ограничивая российские коммерческие банки от конкуренции и агрессии со стороны более мощных мировых банковских «гигантов», активы которых, порой, превышают размеры всей банковской системы России (по данным журнала «The Banker» на начало 2006 г. активы каждого из 65 крупнейших мировых банков превышали 190 млрд долл. США, то есть суммарный показатель по всем российским банкам). На долю иностранных дочерних банков, работающих в России, приходилось более 12 % полученной чистой прибыли всей банковской системы (при доле этой группы банков в активах 7,7 %), а уровень рентабельности активов (3,6 %) и капитала (30 %) существенно выше аналогичных показателей по всем российским банкам (2,3 % и 15 % соответственно); удельный вес просроченной задолженности по кредитам небанковским заемщикам (0,5 %) почти в три раза ниже среднего показателя по банковской системе [12, с. 53].

Таким образом, расширение присутствия иностранных банков в России (в разных организационно-правовых формах) в рамках четко продуманной и последовательно реализуемой стратегии их допуска, основанной на балансе национальных интересов, с одной стороны, и интересов иностранных инвесторов, с другой стороны, будет способствовать повышению конкурентоспособности как национальной банковской системы, так и экономики страны в целом.

Проблема увеличения абсолютных размеров работающих активов касается более чем 800 относительно небольших кредитных организаций, на долю которых приходится около 10 % совокупных банковских активов [8, с. 44]. Особо остро эта проблема ощущается на региональном уровне. Одним из возможных способов ее решения является объединение небольших банков в один крупный, что требует решения ряда правовых проблем, а также оценки экономической эффективности интеграционных процессов как основы ускоренного внедрения банковских инноваций в региональных банках.

Система показателей эффективности банковского бизнеса отличается сложностью построения. Традиционно нижнюю границу эффективности задает точка безубыточности, в которой чистый доход покрывает постоянные затраты. В кредитных организациях преобладающую долю постоянных затрат составляют управленческие расходы. По мере укрупнения кредитной организации и увеличения активов уровень управленческих расходов снижается, и это создает своеобразные дополнительные конкурентные преимущества крупных банков. Уровень управленческих расходов зависит не только от размера банковских активов, но и от территориальных масштабов его деятельности. Поэтому с позиций повышения эффективности Н.Н. Медведевым и О.В. Михалевым предложены несколько возможных сценариев развития банковского сектора региона:

-

а) объединение всех банков субъекта Федерации;

-

б) объединение всех банков за исключением одного самого крупного с формированием двух региональных кредитных организаций;

-

в) объединение всех банков за исключением двух самых крупных с формированием трех региональных кредитных организаций [8, с. 46].

Очевидные преимущества описанных сценариев концентрации банковского капитала заключаются в создании более крупного и потенциально более надежного банка, что должно благоприятно сказываться на уровне межбанковской конкуренции в регионе, стимулирующей дальнейшее развитие и внедрение финансовых инноваций. Реорганизация банков в форме присоединения и слияния имеет ряд особенностей. К числу основных причин, которые служат толчком к началу слияний и присоединений в банковской сфере, относятся:

-

1) усиление конкуренции на рынке;

-

2) ужесточение требований Банка России к кредитным организациям;

-

3) продажа банков как непрофильных активов [2, с. 50].

В современных условиях присутствует усиление межбанковской конкуренции. На рынке банковских услуг серьезно обозначили свое присутствие несколько крупных иностранных банков. Однако они присутствуют только в Москве и лишь некоторые – в Санкт-Петербурге. Федеральные банки, создав крупные региональные сети, максимально усилили конкуренцию на региональных рынках. Однако это не приводит ни к крупным слияниям банков федерального масштаба, ни к объединению региональных банков для достижения федерального масштаба. Эти процессы связаны с тем, что параллельно с усилением конкуренции происходит расширение самого рынка банковских услуг вместе с ростом его инновационной привлекательности, и банки пока еще не подошли к критической черте, когда владельцам нужно принимать сложные решения о продаже бизнеса или договоренностях с партнерами об объединении.

Ужесточение требований ЦБ РФ также называют одной из причин, по которым банки могут начать объединяться. Ключевыми являются требования по капиталу и возможность войти в систему гарантирования вкладов. Однако это в настоящее время не является побуждающим мотивом к объединению банков. Какие-либо другие существенные изменения деятельности кредитных организаций не предполагаются, поэтому фактор возможного ужесточения требований регулирующего органа не побуждает субъекты банковского сектора к слияниям и присоединениям.

Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации предусматривает необходимость создания до 2009 г. в интересах развития рынка банковских услуг более благоприятных условий для консолидации, слияний и присоединений кредитных организаций. В частности, предусматривается внести в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» изменения, устанавливающие право требования досрочного исполнения денежных обязательств только кредиторам – физическим лицам, если обязатель- ства возникли перед ними до даты объявления кредитной организацией о ее реорганизации. Требования о досрочном исполнении кредитной организацией обязательства перед кредиторами – юридическими лицами – подлежат удовлетворению, если такое право было предусмотрено условиями договора между банком и кредитором – юридическим лицом. Этот порядок позволит обеспечить условия сохранения присоединяющей или созданной в результате слияния или преобразования кредитной организацией ликвидности и платежеспособности [7, с. 6–7].

Современная мировая финансовая система характеризуется существенными изменениями, введением многочисленных новшеств в организацию, методы управления банка и формы обслуживания корпоративных и индивидуальных клиентов. Глобализация финансовых рынков означает также сближение, сходность и идентичность цен и качества в определенный период времени на конкретный финансовый продукт во всем мире. При этом не учитываются местные затраты или другие местные условия. Глобальный пресс конкуренции также заставляет поддерживать темп введения инноваций, обычно более высокий, чем таковой на рынке, защищенном национальной протекционистской политикой.

Инфокоммуникация рынков заключается в повсеместном использовании участниками международных финансовых рынков новейших информационных систем, глобальных баз данных и интегрированных компьютерных систем управления. Цифровые технологии произвели революцию в финансовом мире и в дальнейшем будут влиять на него еще активнее. Дополнительные факторы глобализации, такие как секъюритизация, стандартизация, потоки капиталов, применение современных теорий по управлению портфелями активов, финансовые инновации и аспекты рыночной изменчивости, зависят напрямую от применяемых и в настоящее время развиваемых далее информационных технологий [6, с. 78].

Таким образом, наибольшее влияние на формирование современного банковского бизнеса оказали два взаимосвязанных процесса – глобализация и развитие информационно-коммуникационных технологий. Глобализация сопровождается дерегулированием банковской деятельности и либерализацией финансовых рынков. На волне дерегулирования практически повсеместно ликвидированы институциональные разграничения между различными видами банковской и финансовой деятельности: коммерческой, инвестиционной, страховой и т. д. В результате уничтожения входных барьеров банки вынуждены конкурировать одновременно на многих сегментах финансового рынка, причем не только друг с другом, но и с другими финансовыми организациями – страховыми компаниями, инвестиционными фондами, финансовыми компаниями и т. д. [11, с. 53].

Либерализация финансовой сферы стимулирует развитие заграничной филиальной сети банков и формирование международного банковского бизнеса, что, естественно, усиливает конкурентную борьбу, но одновременно активизирует процессы консолидации банковского капитала. Во всех странах увеличилось количество слияний и присоединений, расширились и стали более разнообразными формы интеграции банков и их кооперации с небанковскими кредитно-финансовыми органами. Банки, чтобы выдержать давление конкуренции, вступают в стратегические альянсы, участвуют в различных консорциумах, осуществляют синдицированное кредитование и т. п.

В результате глобализация и информационные технологии как две тенденции, определяющие современную мировую финансовую деятельность, оказывают противоречивое воздействие на банковский бизнес. С одной стороны, открывают перед ним инновационные технологические возможности, а с другой – усиливают давление старых, традиционных и новых конкурентов, требуют нестандартных, быстрых решений, затрагивающих стратегию их развития.

Под влиянием глобализации и информационно-коммуникационных технологий качественно изменились потребности клиентов в финансовых услугах. Два взаимосвязанных процесса определили характер произошедших изменений: дезинтермедитацию и секъюрити-зацию. Дезинтермедитация – это набирающая силу тенденция отказа кредиторов и заемщиков от услуг финансовых посредников, прежде всего банков, на финансовых рынках и ори- ентация на прямые связи «инвестор – эмитент ценных бумаг». В поиске более выгодного размещения свободных капиталов их владельцы отказываются от традиционных банковских депозитов и обращаются к более доходным и ликвидным ценным бумагам, предъявляя преимущественный спрос на услуги по финансовому консультированию и управлению портфелями. Характерной чертой последнего десятилетия стал выход на рынок ценных бумаг средних и даже мелких предприятий, наряду с активным участием в эмиссиях крупных национальных корпораций. В этих условиях банки неизбежно теряют часть традиционных доходов от прямого кредитования, но одновременно получают возможность расширять объем и спектр услуг по сопровождению выхода своих клиентов на открытый рынок, так называемый инвестиционный банкинг. Секъюритизация кредитных отношений, то есть обличение их в форму ценных бумаг, наибольшее воздействие до сих пор оказывала на американские банки. Но и в Европе данные процессы проявляются достаточно отчетливо и приводят к изменению структуры банковских балансов, доходов и расходов. Желание клиентов приобретать долговые обязательства банков, а не держать деньги на их депозитных счетах повышает общие издержки рефинансирования. Ориентация заемщиков преимущественно на рыночные инструменты внешнего финансирования (облигации, ноты, боны, краткосрочные коммерческие бумаги и т. п.) сокращает долю процентных расходов банков и стимулирует поиск источников непроцентных доходов. И снова встает вопрос об усилении конкуренции, поскольку на рынке ценных бумаг действуют свои посредники, и стремление банков найти там нишу для себя наталкивается на их естественное сопротивление [3, с. 31].

Базисные инновации уже сформировали современный технологический уклад начала XXI в. в наиболее развитых странах мира, основой которого является микроэлектроника и информатика, составляющие его ядро и, в свою очередь, образовавшие кластеры, то есть взаимосвязанные технологии производства. Высокие компьютерные, инновационные технологии являются основой для глобализации финансовой сферы [9; 10].

В России за годы реформ сформирована рыночно ориентированная банковская система. По мере повышения степени открытости экономики российские банки испытывают усиливающиеся воздействие всех тенденций, определяющих развитие современного банковского бизнеса, прежде всего глобализации и внедрения инормационно-комму-никационных технологий. Чтобы не потерять конкурентные преимущества, оно должны постоянно совершенствовать и обновлять операции и услуги в ответ на растущие потребности клиентов, внедрять более прогрессивные структуры управления, которые позволяли бы гибко реагировать на изменяющиеся внешние условия и одновременно обеспечивали бы контроль издержек и эффективности. Устойчивый экономический подъем в последние годы и связанный с ним рост спроса на кредиты дает российским банкам широкие возможности для ускоренного внедрения новых прогрессивных банковских и ин-фокоммуникационных технологий.

Список литературы Развитие инноваций в коммерческих банках как фактор повышения эффективности функционирования на региональном уровне

- Анелик РУ. -Режим доступа: http://www.anelik.ru.

- Бакарев, А. А. Некоторые вопросы реорганизации банков/А. А. Бакарев//Деньги и кредит. -2006. -№ 7 -С. 50-53.

- Белоглазова, Г. Н. Современный банковский бизнес. Ответы на вызов нового времени. (Глобализация и развитие информационных технологий как предпосылки изменения характера банковского бизнеса)//Проблемы современной экономики. -2006. -№ 1. -С. 31-38.

- Геращенко, В. В. Стратегические цели дальнейшего реформирования банковской системы и текущая ситуация в банковской сфере/В. В. Геращенко//Вестник Финансовой академии при Правительстве РФ. -2005. -№ 3. -С. 13-19

- Забашта, Е. А. Межбанковская конкуренция как мотивационный фактор инновационной активности в банковской сфере России/Е. А. Забашта//Экономический вестник Ростовского государственного университета. -2005. -Прил. № 6. -С. 42-47.

- Забашта, Е. А. Финансовые инновации и их роль в развитии коммерческих банков России/Е. А. Забашта//Материалы XXIII Научной сессии аспирантов экономического факультета Ростовского государственного университета. -Ростов н/Д: Изд-во Ростов. гос. ун-та, 2006. -С. 78-81.

- Лунтовский, Г. И. Проблемы и перспективы развития банковского сектора России/Г. И. Лунтовский//Деньги и кредит. -2007. -№ 5. -С. 6-8.

- Медведев, Н. Н. Объединение банков: оценка экономической эффективности/Н. Н. Медведев, О. В. Михалев//Деньги и кредит. -2004. -№ 12. -С. 44-47.

- Михайлов, Д. М. Финансовая глобализация как фактор экономического влияния/Д. М. Михайлов//Вестник финансовой экономики. -2004. -№ 4. -С. 13-23.

- Мовсесян, А. Информационные аспекты транснационализации/А. Мовсесян//Мировая экономика и международные отношения. -1998. -№ 2. -С. 121-129.

- Синев, В. М. Влияние глобализации на банковский бизнес/В. М. Синев//Деньги и кредит. -2006. -№ 3 -С. 53-55.

- Тальянцев, С. В. Проблемы допуска иностранного капитала в национальную банковскую систему/С. В. Тальянцев//Деньги и кредит -2007. -№ 8. -С. 33-38.

- Федеральный закон «О банках и банковской деятельности». -Режим доступа: http://www.garant.ru/.