Развитие экологического потенциала Республики Беларусь

Автор: Галковский С.В., Марковец А.А.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 11 (66), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются тенденции развития экологического потенциала. Охарактеризованы проблемы развития экологического потенциала Республики Беларусь на современном этапе.

Экологический потенциал, сброс сточной воды, загрязнение земель, выбросы загрязняющих веществ, рациональное использование

Короткий адрес: https://sciup.org/140246042

IDR: 140246042 | УДК: 574

Текст научной статьи Развитие экологического потенциала Республики Беларусь

Важную роль в развитии национальной экономики имеет экологический потенциал, который характеризует возможность сохранения и функционирования природных систем, рационального использования всех компонентов биосферы в интересах человека.

Экологический потенциал страны зависит от качества поверхностных и подземных вод. По уровню водообеспеченности Республика Беларусь находится в сравнительно благоприятных условиях, но проблема качества природных вод стоит весьма остро, несмотря на уменьшение объёмов водоотведения и проводимую реконструкцию очистных сооружений.

Качество природных вод определяется их химическим составом, который формируется в настоящее время под влиянием как природных, так и техногенных факторов.

Включение в состав природных вод не свойственных им веществ различного техногенного происхождения сопровождается процессом загрязнения воды, который обусловлен, как правило, сбросом сточных вод в речную сеть.

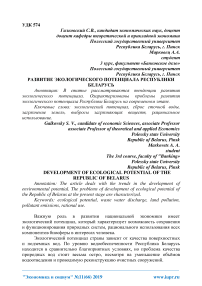

На рисунке 1 приведена динамика объёма сброса сточной воды в поверхностные воды.

Рисунок 1- Сброс сточной воды в поверхностные воды в Республике Беларусь, млн.м3/год.

Примечание – собственная разработка на основании источника [1].

Можно сделать вывод о том, что с 2014 по 2018 год наблюдались колебания сброса объёма сточной воды в поверхностные воды. Так, в 2014 году сброс сточной воды в поверхностные воды составил 954 млн м3/год, что на 84 млн м3/год или 9,66 % больше чем в 2015 году. На протяжении 2016 -2018 годов существенных изменений не наблюдалось. Так, например, в 2017 году по сравнению с 2016 годом наблюдалось увеличение объёма сброса на 5 млн.м3/год или на 0,5%. В 2018 году по сравнению с 2017 годом наблюдалась обратная ситуация, произошло уменьшение объёма сброса сточных вод в поверхностные воды на 19 млн. м3/год или на 1,8%.

Самым мощным источником загрязнения водных объектов в стране являются бытовые стоки, на которые приходится две третьих годового объёма сточных вод, доля стоков производства составляет четвертую часть.

Нагрузка на поверхностные воды зависит не только от объёма сброса сточных вод, но и также от объёмов талых и ливневых вод с городских территорий, сельскохозяйственных угодий и других источников загрязнения, которые не имеют системы водоотведения и очистки.

В условиях тесной взаимосвязи поверхностных и подземных вод процессы загрязнения постепенно распространяются на все большие глубины. Загрязнение подземных вод вблизи ряда промышленных центров было зафиксировано на глубинах более 50—70 м (водозаборы в Бресте, Гродно, Минске, Пинске и др.).

Наибольшую нагрузку, связанную со сточными водами, испытывают реки: Свислочь, Неман, Березина, Днепр, Западная Двина, Припять, Ясельда, Уза. В этих и других речных бассейнах не хватает водных ресурсов для разбавления сточных вод до нормативов водопользования.

В таблице 1 представлены данные о использовании воды на территории Республики Беларусь.

Таблица 1 – Использование воды в Республике Беларусь за период 2014-2018 гг. (миллионов кубических метров)

|

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

|

|

Всего |

1371 |

1270 |

1302 |

1264 |

1247 |

|

в том числе: |

|||||

|

хозяйственно-питьевые нужды, включая лечебные |

473 |

474 |

504 |

493 |

490 |

|

нужды сельского хозяйства (кроме рыбоводства) |

115 |

114 |

116 |

119 |

120 |

|

нужды рыбоводства |

378 |

293 |

344 |

335 |

307 |

|

нужды промышленности и иные нужды |

405 |

389 |

338 |

317 |

331 |

Примечание – собственная разработка на основании источника [1]

Из данных представленных в таблице 1, видно, что использование воды на территории Республики Беларусь в 2014-2018 годах сокращается. Больше всего использовалось воды на хозяйственно-питьевые нужды (включая лечебные). Меньше всего использовалось воды в рассматриваемом периоде на нужды сельского хозяйства (кроме рыболовства).

Стратегическая цель в области сохранения водного потенциала страны состоит в повышении эффективности использования и улучшении качества водных ресурсов, сбалансированных с потребностями общества и возможным изменением климата. Достижение этой цели потребует комплексного подхода к решению организационных, правовых и финансовоэкономических проблем водопользования и охраны вод.

Для того, чтобы улучшить состояние природных вод Республики Беларусь требуется совершенствование способов очистки сточных вод, создание водоохранных зон, принятие мер по предотвращению попадания в водоёмы стоков животноводческих ферм и комплексов, сокращение объёмов водоотведения путём внедрения оборотных систем водоснабжения, а также экономического стимулирования водоохранных мероприятий.

Радиоактивное загрязнение территории Республики Беларусь в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС является серьёзной экологической проблемой. Значительная часть территории страны площадью 4,8 млн га (23 % общей площади), на которой проживало 2,5 млн человек, была загрязнена радионуклидами. Радиоактивному загрязнению подверглись 1,3 млн. га сельскохозяйственных и 1,6 млн га лесных земель Республики Беларусь.

В результате проведения защитных мер и снижения подвижности цезия 137 уменьшилась его доступность для растений за послеаварийный период примерно в 10–12 раз, что привело к возврату части загрязненных земель в сельскохозяйственный оборот. К 2020 г. ожидается снижение площади радиоактивно загрязненных земель до 30 тыс. км2 (15% общей территории) против современных 43,5 тыс. км2 (21%) [2].

Загрязнение земель стронцием-90 носит более локальный характер. Уровни загрязнения почвы стронцием-90 в пределах 0,15 Ки/км2 и более выявлены на площади 2110 тыс. га, что составляет примерно 10 % общей площади страны. Максимальные уровни содержания стронция-90 в почве отмечены в границах 30-километровой зоны ЧАЭС и достигают 48,6 Ки/км2 в Хойникском районе Гомельской области. Земли, загрязненные стронцием-90, находятся в пределах зон загрязнения цезием-137.

Одной из важнейших проблем в контексте устойчивого развития экономики страны является защита атмосферы, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных городах и промышленных центрах Беларуси.

В таблице 2 представлены данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Таблица 2 - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Республике Беларусь за период 2014-2018 гг.

|

Единица |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

||

|

Выбросы загрязняющих веществ |

|||||||

|

1 |

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух |

1000 т / год |

1343,6 |

1258,9 |

1244,8 |

1240,6 |

1235,3 |

|

2 |

в том числе: |

||||||

|

3 |

от стационарных источников |

1000 т / год |

462,8 |

458,3 |

453,1 |

453,4 |

453,3 |

|

4 |

от стационарных источников |

% |

34,4 |

36,4 |

36,4 |

36,5 |

36,7 |

|

5 |

от мобильных источников |

1000 т / год |

880,8 |

800,6 |

791,7 |

787,2 |

782 |

|

6 |

от мобильных источников |

% |

65,6 |

63,6 |

63,6 |

63,5 |

63,3 |

Примечание – собственная разработка на основании источника [1].

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за последние четыре года свидетельствует о ярко выраженной тенденции к их снижению. Общий их объем снизился с 1343,6 тыс. т в 2014 году до 1240,6 тыс. т в 2017 году, или в 1,1 раза. Если в 2014 году объём выбросов от стационарных источников составлял 462 800 т/год, то в 2017 году – 453 400 т/год. Таким образом можно сделать вывод о том, что объём выбросов от стационарных источников на протяжении 2014-2018 годов уменьшился на 9 500 т/год или 2,07 %. При этом доля выбросов от стационарных источников гораздо меньше, чем от передвижных. В 2018 г. доля выбросов от мобильных источников уменьшилась до 63,3 %, а стационарных источников увеличилась до 36,7 %.

В таблице 3 представлены данные о среднегодовой концентрации диоксида азота в атмосферном воздухе по областным центрам Республики Беларусь за 2014-2018 годы.

Таблица 3 - Среднегодовая концентрация диоксида азота в атмосферном воздухе по областным центрам Республики Беларусь за 2014-2018 гг. (микрограммов в кубическом метре воздуха)

|

Населённый пункт |

Годы |

||||

|

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

|

|

Брест |

39 |

36 |

24 |

28 |

34 |

|

Гродно |

26 |

30 |

25 |

27 |

28 |

|

Минск |

37 |

35 |

32 |

30 |

30 |

|

Гомель |

26 |

27 |

27 |

39 |

24 |

|

Могилёв |

51 |

57 |

41 |

41 |

47 |

|

Витебск |

41 |

37 |

38 |

43 |

35 |

|

Всего |

220 |

222 |

187 |

208 |

198 |

Примечание - собственная разработка на основании источника [1].

Проанализировав данные из таблицы 3, можно сделать вывод о том, что в период 2014-2018 годов в Республике Беларусь наблюдается тенденция снижения среднегодовой концентрации диоксида азота в атмосферном воздухе. Наибольшая концентрация диоксида азота в атмосферном воздухе с 2014 по 2018 года наблюдалась в г. Могилёве и в 2018 году составила 47 микрограммов в кубическом метре воздуха.

В таблице 4 представлены данные о среднегодовой концентрации оксида углерода в атмосферном воздухе по областным центрам Республики Беларусь за 2014-2018 годы.

Таблица 4 - Среднегодовая концентрация оксида углерода в атмосферном воздухе по областным центрам Республики Беларусь за 2014-2018 годы (микрограммов в кубическом метре воздуха)

|

Населённый пункт |

Годы |

||||

|

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

|

|

Брест |

938 |

924 |

859 |

904 |

730 |

|

Гродно |

509 |

567 |

417 |

348 |

337 |

|

Минск |

470 |

430 |

401 |

413 |

477 |

|

Гомель |

500 |

530 |

588 |

549 |

589 |

|

Могилёв |

495 |

479 |

483 |

429 |

382 |

|

Витебск |

530 |

519 |

586 |

696 |

690 |

|

Всего |

3442 |

3449 |

3334 |

3339 |

3205 |

Примечание - собственная разработка на основании источника [1].

Данные, которые представлены на таблице 4, позволяют сделать вывод о том, что в стране наблюдалась тенденция снижения среднегодовой концентрации оксида углерода в атмосферном воздухе на протяжении 20142018 годов. Наибольшая концентрация оксида углерода в атмосферном воздухе в 2018 году наблюдалась в городе Бресте, а наименьшая – в городе Гродно.

Не взирая на то, что в Республике Беларусь существует тенденция снижения объёмов выбросов загрязняющих веществ, в белорусских городах проблема качества атмосферного воздуха сохраняется.

Устойчивость экологического потенциала страны зависит от мер по рациональному использованию земель в сельскохозяйственном производстве и других отраслях экономики. Если рассматривать влияние экономического развития на экологическую ситуацию, то нужно учитывать не только загрязняющие и иные неблагоприятные воздействия производственного комплекса на окружающую среду, но и сопровождающие данное развитие преобразования структуры землепользования. Это связано с тем, что изменения в соотношениях различных видов использования земель оказывают влияние на характер воздействий на окружающую среду, а также в целом на экологическое равновесие территории.

К 2020 г. ожидается дальнейшее сохранение тенденции сокращения площадей сельскохозяйственных земель в результате перепрофилирования около 10% сельскохозяйственных угодий, продолжающихся отводов для несельскохозяйственных целей. Перепрофилированию подлежат земли, загрязненные радионуклидами, эродированные, мелкозалежные осушенные торфяники. При этом следует продолжить практику государственного регулирования изменения целевого назначения и характера использования сельскохозяйственных земель.

Важной проблемой в Республике Беларусь является проблема сохранения ландшафтного и биологического разнообразия. Исходные ландшафты страны в значительной степени преобразованы, к трансформированным относят около 45 % их общей площади. Глобальные изменения природных ландшафтов произошли на урбанизированных территориях, в местах добычи полезных ископаемых, при проведении строительных работ, в результате мелиорации. Техногенная деградация ландшафтов является следствием неполного извлечения полезного продукта при добыче минерального сырья, некомплексной его переработки, что ведет к скоплению огромных масс отходов так называемой пустой породы, концентрации вредных веществ сверх допустимых норм в почве, водоемах, воздухе.

Образовавшиеся и накопленные отходы производства и потребления ведут к ослаблению экологического потенциала страны и представляют реальную угрозу здоровью людей. На территории Беларуси в 2018 году образовалось 60,7 млн. т отходов производства и производственного потребления. Основная часть неиспользованных промышленных отходов

(95,8 %) вывозится на полигоны и шлаконакопители предприятий, остальные — на полигоны твердых бытовых отходов (3,3 %) и оставлены на территории предприятий (0,5 %).

В составе отходов выделяется категория токсичных, которые представляют наибольшую угрозу загрязнения окружающей среды. По отношению к данной категории прослеживается та же тенденция, что и для отходов в целом. С течением времени их количество увеличивается.

Одним из источников образования токсичных отходов является промышленность. Сравнение динамики промышленного производства и образования токсичных отходов за период 2014-2018 года показывает, что темпы роста промышленного производства были значительно выше.

При размещении отходов из экологических систем изымаются значительные территории. Общая площадь земель, занятых под полигонами для захоронения отходов, составляет почти 3 тыс. га, из которых 1,3 тыс. га приходится на солеотвалы и шламохранилища ПО «Беларуськалий».

Приоритетными направлениями государственной политики в области управления отходами являются: сокращение объемов отходов путем внедрения ресурсосберегающих и малоотходных технологий; повышение уровня их переработки; экологобезопасное размещение; организация в городах системы раздельного (селективного) сбора отходов.

Фактором, обусловливающим стабилизацию экологического потенциала страны, является сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия, которое включает не только совокупность форм жизни, но и сочетание биотических сообществ в наземных, почвенных, водных и других средах обитания.

В настоящее время в стране действует Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года. Важнейшими принципами экологической политики в ней определены:

-

• поддержка целостности экологических систем посредством эффективного управления экологическим потенциалом страны;

-

• снижение давления на окружающую среду со стороны экономики (в процессе ее роста);

-

• защита окружающей среды как неотъемлемой части процесса развития;

-

• социальное и экологическое взаимодействие для повышения качества жизни;

-

• расширение сотрудничества с другими странами с учетом глобальной экологической взаимозависимости.

Проводимая в настоящее время экологическая политика предусматривает снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение ее качественного состояния на основе последовательного осуществления структурной перестройки экономики, совершенствования технологического уровня производства, включающего ресурсосбережение, применение малоотходных и безотходных технологий и производств, сокращение объемов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, утилизацию и переработку отходов, а также сохранение биоразнообразия, расширение сети особо охраняемых территорий.

Республика Беларусь осуществляет разностороннее международное сотрудничество по вопросам окружающей среды и природопользования, участвует в работе межправительственных организаций и органов, выполняет свои обязательства по международным конвенциям, протоколам и соглашениям.

Стратегическими целями экологической политики Республики Беларусь являются: создание благоприятной окружающей среды; улучшение условий проживания и здоровья населения; обеспечение экологической безопасности.

Для достижения этих целей необходимо решить комплекс задач, главными из которых являются: преодоление негативных явлений деэкологизации хозяйственной деятельности, восстановление нарушенных природных экосистем; обеспечение эффективного неистощительного природопользования; дальнейшая экологическая ориентация развития общества, предусматривающая взаимосвязь экологической, экономической и социальной составляющих устойчивого развития государства; выполнение обязательств по международным соглашениям в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Решение указанных задач должно базироваться на следующих основных принципах: платность природопользования и возмещение вреда, причиненного в результате вредного воздействия на окружающую среду («загрязнитель платит»);соблюдение и обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду; неотвратимость правовой и экономической ответственности за экологически опасное, нерациональное и неэффективное использование природных ресурсов; открытость экологической информации и участие общественности в принятии решений в области природопользования и охраны окружающей среды.

Список литературы Развитие экологического потенциала Республики Беларусь

- Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.belstat.gov.by/ - Дата доступа: 12.10.2019.

- Национальная стратегия социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года [Электронный ресурс]. - 2019. - Режим доступа: https://un.by/images/library/thematic-publications/sustainable-development/OON_sMall_Rus.pdf. - Дата доступа: 20.10.2019.

- Национальная экономика Беларуси: учебник/ В. Н. Шимов [и др.]; под ред. В.Н.Шимова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Минск: БГЭУ, 2018. - 650 с.

- Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь [Электронный ресурс]. - 2019. - Режим доступа: http://minpriroda.gov.by/ru/. - Дата доступа: 15.10.2019