Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств как фактор стабилизации и улучшения качества жизни сельского населения

Автор: Колесник Наталья Федоровна, Акашева Валентина Вячеславовна, Шибилева Ольга Викторовна

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Экономическая социология и демография

Статья в выпуске: 2 (115) т.29, 2021 года.

Бесплатный доступ

Введение. Поступательное развитие крестьянских (фермерских) хозяйств требует дальнейшего совершенствования применяемых методов государственной финансовой поддержки, необходимости полностью реализовать потенциал крестьянских (фермерских) хозяйств как наилучшего инструмента в использовании бюджетных средств, направляемых на повышение качества жизни сельского населения. Цель статьи - на основе проведенного исследования выявить ресурсы крестьянских (фермерских) хозяйств в увеличении занятости и росте доходов населения и определить систему приоритетных мер по долговременной государственной финансовой поддержке. Материалы и методы. В ходе исследования проанализированы официальные данные Мордовиястата и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия. При обработке эмпирического материала применялись экономико-математические методы, а также методы сравнения, группировок, абсолютных разниц. Совокупность применяемых методов позволила охарактеризовать динамику и главные тенденции развития крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Мордовия, исследовать изменения в их структуре и специализации по уровню концентрации производства и его эффективности, а также оценить взаимосвязь величины полученных грантов с объемами дополнительно полученной продукции. Результаты исследования. Посредством анализа организационно-экономических условий функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Мордовия дана оценка эффективности их грантовой поддержки. Обоснована необходимость увеличения государственной финансовой поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств в виде грантов и агростартапов, способствующих росту доходов, расширению потребительского спроса и увеличению занятости сельского населения. Обсуждение и заключение. Предложенные рекомендации по совершенствованию государственного регулирования будут способствовать повышению эффективности функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Мордовия в целях повышения качества жизни сельского населения. Результаты исследования будут полезны региональным и муниципальным органами власти при разработке территориальных программ развития аграрного сектора экономики.

Сельскохозяйственная организация, крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство, стоимость продукции, доля рынка, объем продукции скотоводства, темп роста, государственное регулирование, грант

Короткий адрес: https://sciup.org/147234640

IDR: 147234640 | УДК: 631.151:332.1 | DOI: 10.15507/2413-1407.115.029.202102.380-400

Текст научной статьи Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств как фактор стабилизации и улучшения качества жизни сельского населения

The authors declare that there is no conflict of interest.

Funding. The article was done with the financial support from the Russian Foundation for Basic Research as part of the scientific project No. 20-010-00113 A “Increasing the efficiency of the functioning of farms in the Republic of Mordovia in the context of economic sanctions”.

Введение. Важнейшими задачами современного этапа развития нашей страны являются увеличение занятости и рост доходов населения, снижение удельного веса бедных слоев, повышение качества жизни населения1.

Наиболее значимыми ресурсами в целях повышения качества жизни населения являются рост благосостояния, повышение доходов, занятости, развития социальной инфраструктуры. Большая роль в решении этих задач принадлежит крестьянским (фермерским) хозяйствам, тем самым возрастает актуальность исследования их возможностей и ресурсов в повышении доходов населения, в расширении налогооблагаемой базы местных бюджетов, в решении социальных проблем.

Для сельского населения, где доля бедных слоев продолжает оставаться самой высокой, наиболее перспективным видом бизнеса является производство сельскохозяйственной продукции с организацией крестьянского (фермерского) хозяйства. Это связано с наличием неиспользуемых земельных ресурсов, а также с тем, что для бизнеса в сфере услуг у населения нет достаточного потребительского спроса вследствие невысоких доходов. Однако и сельскохозяйственное производство вступило в новую макроэкономическую ситуацию, когда закончился длительный период постоянного дефицита продовольствия в стране и наступило время переизбыточного производства большинства продовольственных товаров. Возникающие сложности с реализацией продовольственных товаров складываются как в результате стабильно высоких темпов роста объемов производства в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, так и в результате стагнации доходов населения, особенно в сельских поселениях [1].

Потребление основных продуктов питания на душу населения пока не достигло дореформенных уровней и не соответствует рекомендуемым в нашей стране медицинским нормам, особенно в малодоходных группах населения. Важнейшей первоочередной задачей остается обеспечение экономической доступности продовольствия на основе повышения доходов большинства населения. Необходимо отметить, что постоянное увеличение потребительского спроса на отечественные продовольственные и непродовольственные товары является основой для роста всей экономики, наполнения бюджетов всех уровней, повышения качества жизни населения [2].

В современный период крестьянские (фермерские) хозяйства могут и должны взять на себя функцию стабилизации и роста доходов основной массы сельского населения за счет расширения объемов производства сельскохозяйственной продукции и увеличения своей доли в получаемых от агробизнеса доходах. В крупных сельскохозяйственных организациях работает небольшая группа сельских жителей в активном трудоспособном возрасте, а основная часть получаемой прибыли поступает в распоряжение собственников и инвесторов. Для большой группы сельского населения, подростков, пенсионеров, а также работников с традиционными компетенциями, которые не смогут встроиться в предприятия нового технологического уклада, основными источниками заработка и дохода остаются работа по найму в крестьянских (фермерских) хозяйствах или формирование высокотоварного личного подсобного хозяйства [3].

В ближайший период в стране будет существенно возрастать численность слабо востребованных трудовых ресурсов в связи с повышением пенсионного возраста, со стагнацией производства и высвобождением работников в традиционных отраслях промышленности, в особенности в моногородах. На эту ситуацию сильное влияние оказывает увеличение объемов импортных товаров, которые традиционно производились в нашей стране.

Вследствие действия всех отрицательных факторов на уровень доходов населения возрастает актуальность исследования возможностей и ресурсов крестьянских (фермерских) хозяйств в увеличении занятости и росте доходов населения, решения социальных проблем и определения системы приоритетных мер по долговременной государственной финансовой поддержке. При этом необходимо определить возможности применения обширного зарубежного опыта в российских социально-экономических условиях.

Цель статьи – на основе проведенного исследования российского и зарубежного опыта разработать предложения по повышению эффективности крестьянских (фермерских) хозяйств и их государственной поддержке в целях улучшения качества жизни сельского населения.

Обзор литературы. Научные исследования условий и эффективности функционирования фермерских хозяйств проводятся с момента их возникновения в высокоразвитых странах, в которых разнообразные фермерские хозяйства и их интеграционные объединения получили наивысшее развитие. В этих странах постоянно совершенствуются методы государственного регулирования, предлагаются новые, более эффективные, в дополнение к существующей системе, но не разрушающие ее основы. Эти проблемы исследуют, например, Н. Робсон, Р. Гассон, Б. Хилл2, Т. Кизос с соавторами [4].

Необходимо отметить, что наибольшего развития фермерские хозяйства и система государственного регулирования (а также и научные исследования в этой сфере) достигли в США. В современный период рассматривается проблема сохранения мелких по масштабам сельхозпроизводства фермерских хозяйств с целью повышения доходов сельских жителей, особенно в регионах с плохой социально-экономической обстановкой для развития других видов бизнеса. Для фермерских хозяйств, работающих в сложных природно-экономических условиях, разрабатываются дополнительные инструменты повышения доходов к уже существующим долговременным мерам, которые позволяют фермерам успешно реализовывать свои бизнес-проекты. При этом предлагаются направления совершенствования кооперационных взаимосвязей и развития интеграционных объединений [5; 6].

В исследованиях зарубежных ученых не ставится вопрос о необходимости государственной финансовой поддержки, а сельскохозяйственное производство не называют «черной дырой», в которой без видимой отдачи пропадают выделяемые средства. Финансовые ресурсы направляют фермерским хозяйствам с целью сохранения и роста доходов сельского населения, но не в виде пособий, а посредством расширения производственной деятельности. Вследствие этого разработки ученых направлены на совершенствование методов и инструментов государственной финансовой поддержки применительно к разным регионам, видам деятельности и различным хозяйствам. В каждом случае рассматривается эффективность поддержки либо на единицу полученной продукции, либо на единицу используемых ресурсов, т. е. на гектар посевной площади, на одну голову животных. Эти вопросы нашли отражение в трудах таких авторов, как Д. Коллин, Д. Лагакос, В. Во [7], С. Северини, А. Тантари [8], Л. Коуэн, Дж. Кейн, В. Райт [9] и других исследователей.

Необходимо отметить, что наиболее развитая система регулирования фермерских хозяйств работает в США, где имеется четкая цель на сохранение и рост доходов фермерских хозяйств. На достижение этой цели направлен весь комплекс применяемых методов (от прямых дотаций до контрактных закупок по гарантированным ценам). Цены рассчитываются по формулам в полном соответствии с используемым ресурсным потенциалом фермер- ских хозяйств данной территории. Однако уровень этих цен не гарантирует тепличных условий: если фермер из-за своей бесхозяйственности имеет издержки выше гарантированных цен, то компенсировать убытки ему никто не будет, придется брать кредит3 [10].

В исследованиях российских ученых также нашли отражение этапы становления фермерских хозяйств в нашей стране. В первые годы рыночных преобразований главная идея состояла в том, что получившие правовой статус крестьянские (фермерские) хозяйства на основе частной собственности на землю и другие средства производства, опираясь на трудолюбие, бережливость, инициативу, предприимчивость, смогут опередить по эффективности коллективные хозяйства. Однако вместо производственных проблем возникли проблемы по формированию эквивалентных отношений с поставщиками ресурсов, перерабатывающими предприятиями, торговлей [11].

В следующем периоде наибольшее развитие получили крупные сельскохозяйственные предприятия, животноводческие комплексы, а также агрохолдинги, которые объединили производство, переработку и реализацию продовольственной продукции. Ряд ученых, например Д. Б. Эпштейн4, в своих работах стали защищать теорию устойчивости и эффективности крупных сельскохозяйственных предприятий, другие – приходили к выводу о непер-спективности даже американских ферм (Б. А. Черняков5).

Естественно, что производственная эффективность крупных предприятий и высокомеханизированных животноводческих комплексов выше, чем мелких животноводческих форм, мелких по площади крестьянских хозяйств. Если же сопоставлять уровень технологических, экологических и экономических рисков, то приоритеты изменятся [12].

К числу актуальных проблем развития аграрного сектора относятся им-портозамещение, обеспечение продовольственной независимости страны, а также экономической доступности продовольствия для малодоходных групп населения, формирование экономических условий расширенного воспроизводства и эквивалентных взаимоотношений сельского хозяйства со всеми отраслями агропромышленного комплекса. Этому посвящены работы А. Г. Папцова [10], И. Г. Ушачева, В. С. Чекалина6, Д. В. Швандар, Е. М. Фро- ловой, Т. Ф. Буровой [13], В. В. Милосердова7 [14], А. Н. Асаула [15] и др. Так, в исследованиях А. Г. Папцова, В. В. Милосердова, И. Г. Ушачева на первый план выдвигается анализ макроэкономической эффективности от развития каждого из трех секторов аграрной экономики и их влияние на рост доходов сельского населения и сокращение численности бедных слоев [10; 14; 16].

Наиболее острой проблемой в настоящее время является сохранение и увеличение доходов сельских жителей, среди которых наиболее высокий удельный вес бедных слоев. Необходимо выделить такие исследования российских ученых, где на основе макроэкономического подхода рассматриваются и оцениваются возможности и ресурсы крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств населения в изменении демографической ситуации на селе, прекращении оттока населения, возвращении неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот. Наибольший вклад в решение этой проблемы внесли российские исследователи из научных школ, возглавляемых такими учеными, как В. Ф. Башмачников [3], В. Я. Узун [12], А. И. Алтухов [2], А. В. Чаянов8 и др. В частности, в трудах И. Н. Буздало-ва [17], А. В. Петрикова [18], А. П. Любимова [19] раскрывается новая макроэкономическая задача для крестьянских (фермерских) хозяйств по сохранению и росту доходов населения, по увеличению занятости, расширению количества рабочих мест, созданию более благоприятных условий для бизнеса и для работников, высвобождаемых из отраслей промышленности.

Таким образом, несмотря на широкий спектр исследований в области развития и эффективности функционирования фермерских хозяйств, представленных в отечественной и зарубежной научной литературе, имеется ряд нерешенных задач, в частности, отсутствует четкий механизм регулирования их деятельности на региональном уровне, обеспечивающий эффективное развитие фермерских хозяйств с учетом новых приоритетов в социальной сфере.

Материалы и методы. В качестве материалов исследования использовались официальные данные Росстата, Мордовиястата, ведомственная отчетность Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, а также результаты расчетов, приведенные в работах российских и зарубежных авторов. В целях совершенствования системы государственного регулирования и финансовой поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств исследованы действующие законодательные и нормативные акты, а также практика их применения на региональном и местных уровнях, что позволило определить приоритетные направления по совершенствованию нормативной базы.

В работе применялись методы теоретических обобщений, абстрактно-логического и статистико-экономического анализа, методы группировок, цеп- ных последовательных подстановок, абсолютных разниц. Для определения тенденций и перспектив развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Мордовия на основе официальных данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия проведен факторный анализ изменения их доли в общей стоимости сельскохозяйственной продукции в течение пяти лет. На основе метода абсолютных разниц получена оценка объемов высвобождаемого ежегодно рынка сельскохозяйственной продукции в результате сокращения объемов продукции в личных подсобных хозяйствах населения. Анализ производства и потребления молока и мяса на душу населения показал многократное превышение производимой продукции над потреблением внутри республики, что формирует затруднения в реализации продукции для малых форм хозяйствования.

На основе аналитических группировок получена оценка влияния уровня концентрации отрасли на ее эффективность, а также исследована взаимосвязь между суммой выданных грантов и объемами полученной продукции в отобранной однородной совокупности хозяйств, занимающихся исключительно молочно-мясным скотоводством, что позволило скорректировать методику отбора хозяйств на получение грантов.

Необходимо отметить, что действующая усеченная система показателей в отчетности крестьянских (фермерских) хозяйств затрудняет анализ производственной деятельности, тем более невозможно построить значимые для органов управления экономически обоснованные статистико-математические модели, для которых необходимо собрать дополнительную информацию как минимум по 100 хозяйствам.

Результаты исследования. Регионы Российской Федерации многократно различаются по уровню бюджетной обеспеченности, налогооблагаемой базе, объемам средств, направленных в экономику, по демографической ситуации, по развитию инфраструктуры. Вследствие важности региональных условий для развития крестьянских (фермерских) хозяйств необходимо в каждом регионе проводить совместный анализ в трех секторах аграрной экономики – в сельскохозяйственных организациях (СХО), крестьянских (фермерских) хозяйствах (КФХ), личных подсобных хозяйствах населения (ЛПХ). В производстве сельскохозяйственной продукции все они ориентируются на жителей региона, существующий и перспективный платежеспособный спрос, возможности и перспективы конкурентов из соседних регионов. Регионы Российской Федерации разделяются на дефицитные и профицитные по каждому виду продовольствия, что требует исследования межрегиональных поставок продукции [13]. Рассмотрим данный вопрос на примере Республики Мордовия.

В Мордовии производится молока в 1,9 раза, а мясной продукции -в 3,5 раза больше, чем потребляют ее жители. Крупные сельскохозяйственные организации и агрохолдинги расширяют выпуск готовых к реализации товаров и стремятся увеличивать свою долю на рынках соседних регионов.

У^У -

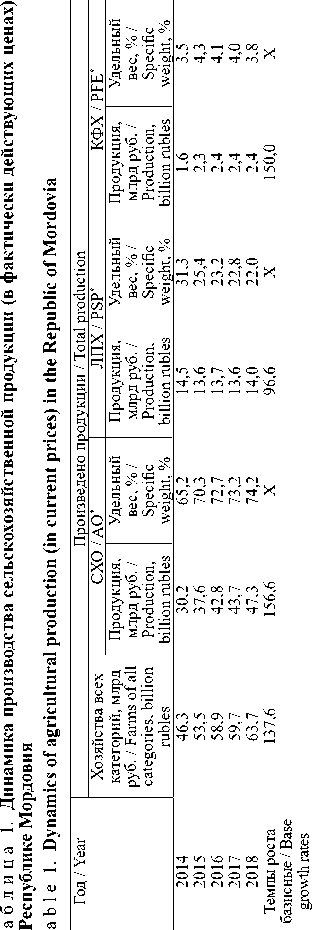

Только в течение пятилетнего периода стоимость продукции в СХО в фактически действовавших ценах возросла более чем в 1,5 раза (табл. 1).

Таким образом, физический объем всей продукции ЛПХ снизился на 22,4 %. Если бы в 2018 г. в ЛПХ произвели столько же продукции, как в 2014 г., то ее стоимость в фактически действовавших ценах составила бы 18,04 млрд руб., или на 4,04 млрд руб. больше. Это означает, что ежегодно стоимость продукции ЛПХ в фактически действовавших ценах сокращалась на 1 млрд руб., такой объем продовольственного рынка высвобождается в республике для сельхозорганизаций и крестьянских (фермерских) хозяйств (а это почти полностью касается двух видов продукции – молока и мяса).

Необходимо отметить, что по востребованности продукции главной отраслью в республике является молочно-мясное скотоводство, для развития которого в крестьянских (фермерских) хозяйствах создана хорошая ресурсная база. В них содержится 9,0 % от всего поголовья крупного рогатого скота, в том числе 10,6 % от всего поголовья коров.

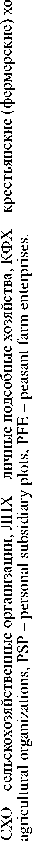

В анализируемом периоде в республике происходили разнонаправленные изменения в эффективности молочно-мясного скотоводства в трех основных секторах аграрной экономики (табл. 2).

В сельскохозяйственных организациях объем производства молока увеличился на 20,4 %, а их доля в общем объеме возросла с 69,1 до 78,2 %. В крестьянских (фермерских) хозяйствах производство молока возросло на 37,3 %, а их доля увеличилась с 5,7 до 7,4 %. В этот же период доля личных подсобных хозяйств населения снизилась с 25,2 до 14,4 %, а объемы производства уменьшились на 40,0 %.

В выращивании скота и птицы на мясо аналогичная тенденция: доля ЛПХ снизилась с 11,8 до 3,7 %, а доля КФХ возросла с 0,9 до 1,3 %. Доля сельскохозяйственных организаций в производстве мяса возросла с 87,3 до 95,2 %, что связано с рекордными темпами роста объемов мяса птицы (в 1,7 раза), а также высокими темпами роста объемов производства свинины (в 1,3 раза) при уменьшении производства говядины на 18,5 %. Эта ситуация является благоприятной для крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающихся выращиванием крупного рогатого скота на мясо.

В результате перераспределения объемов производства продукции очень существенно для КФХ расширяется рынок сбыта своей продукции, в основном это касается реализации молока и говядины. Следовательно, необходимо проанализировать возможности тех крестьянских (фермерских) хозяйств, которые занимаются разведением крупного рогатого скота.

В 2020 г. в республике функционируют 203 КФХ, занимающиеся разведением крупного рогатого скота. 70 из них содержат мясных коров, предназначенных только для получения мяса, в 9 хозяйствах – смешанное производство, где содержатся и мясные, и молочно-мясные породы коров, предназначенные для одновременного получения молока и мясной продукции.

н я н

о

<

молоко, тыс. т / milk, thousand tons 103,1 79,9 69,4 64,7 62,7

Крестьянские (фермерские) хозяйства / Peasant farm enterprises: скот и птица (в убойном весе) тыс. т / livestock and poultry 1,3 1,5 1,7 2,0 3,0

(slaughter weight), thousand tons;

молоко, тыс. т / milk, thousand tons 23,3 24,5 27,6 30,0 32,0

Разведением исключительно традиционных молочно-мясных пород занимаются в 124 КФХ, которые образуют одну типичную группу для углубленного анализа в целях определения возможностей и ресурсов малого бизнеса по сохранению и росту доходов сельского населения.

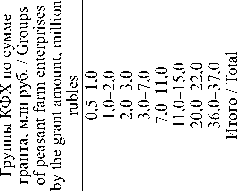

Одной из важных задач в анализе эффективности сельскохозяйственного производства является оценка влияния концентрации отрасли на результативные показатели, выявление наиболее перспективных производственных типов хозяйств по сочетанию отраслей и их размерам. Уровень концентрации по общему поголовью крупного рогатого скота показывает улучшение основных показателей от первой группы к восьмой. Так, продуктивность коров возросла с 3,85 до 6,13 т молока на одну корову (табл. 3).

С ростом концентрации скотоводства возрастает продуктивность коров и выход мясной продукции на одну голову общего поголовья крупного рогатого скота, увеличивается выход продукции с единицы посевной площади. Наиболее крупные хозяйства стали репродукторами молодняка животных, реализуют его на доращивание населению и другим КФХ. Крупные хозяйства становятся ресурсной базой для расширенного воспроизводства в скотоводстве, они способны обеспечивать молодняком животных другие хозяйства и, что очень важно, могут реализовывать излишки кормов9.

На наш взгляд, не оправдались два тезиса: это первоначальный тезис при реформировании аграрного сектора о преимуществах небольших семейных ферм перед крупными коллективными хозяйствами и подход о преимуществах укрупнения, а в итоге гигантомании в строительстве крупнейших животноводческих комплексов. Каждая из форм организации производства имеет свои преимущества и недостатки. Задача повышения эффективности сельскохозяйственного производства состоит в нахождении оптимальных размеров отраслей, а самое главное – в нахождении их оптимального сочетания и формировании производственных типов хозяйств определенной специализации и уровня концентрации основных, дополнительных и вспомогательных отраслей [14].

Необходимо отметить, что повышение концентрации скотоводства, увеличение поголовья животных, их продуктивности, объемов продукции тесно взаимосвязано с грантовой поддержкой крестьянских (фермерских) хозяйств в республике, которая начала активно реализовываться с 2012 г. За этот период КФХ получили 89 грантов на общую сумму 418,3 млн руб., которые и привели к росту объемов продукции скотоводства. Для оценки взаимосвязи количества полученных грантов, их размера в среднем на хозяйство, необходимо исключить две крайние малочисленные группы, полученные гранты которых по размерам не соответствуют принятой методике их распределения, поскольку отражают только специфические условия их получения (табл. 3).

При оценке взаимосвязей от второй группы к седьмой отчетливо видна прямолинейная взаимосвязь средней суммы гранта на хозяйство с поголовьем скота, в том числе с поголовьем коров, и с объемом получаемой продукции. Поэтому важнейшей задачей является совершенствование системы регулирования грантовой поддержки, чтобы повышать отдачу от вложенных средств.

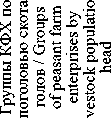

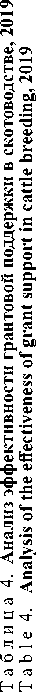

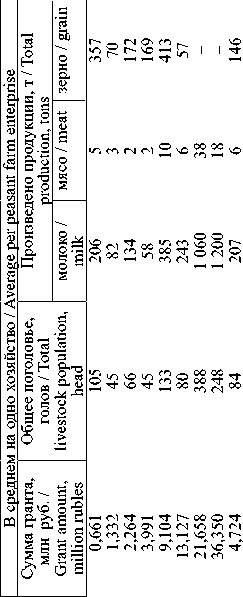

За период с 2012 по 2019 г. гранты получили и продолжают работу 89 крестьянских (фермерских) хозяйств, которые занимаются разведением крупного рогатого скота молочно-мясных пород для получения молока и откорма молодняка на мясо. Размеры полученных грантов различаются значительно – от 0,5 млн руб. до 37,0 млн руб. Это представляет затруднение при образовании интервалов, но выход существует при формировании интервалов с разрывом (табл. 4).

При оценке эффективности грантовой поддержки необходимо отметить снижение отдачи с возрастанием суммы гранта. Это отчетливо проявляется при сравнении четырех верхних групп, получивших гранты от 7,0 до 37,0 млн руб., куда относятся 20 КФХ. Вместе они получили 74,0 % от всей суммы выделенных грантов, но ими произведено только 60,0 % от объема молока, 52,1 % от мясной продукции и лишь 25,3 % от объема полученного зерна. В них содержится 47,0 % от всего поголовья крупного рогатого скота и столько же от всего поголовья коров.

Наиболее крупные гранты выделены, как правило, для самых крупных хозяйств, однако соотношение размеров грантов и достигнутых результатов нарушено. В среднем на одно хозяйство в этой совокупности из двадцати хозяйств получено молока и мяса в пять раз больше, зерна – в 1,2 раза больше, поголовье коров и общее поголовье – в три раза выше, а средний размер гранта выше уже в 9,8 раза. Необходимо отметить, что крупные суммы грантов не привели к пропорциональному росту объемов продукции, чем несколько мелких грантов на эту же сумму. В то же время мелкое товарное производство на слабо регулируемом рынке имеет повышенную рискованность. Отдельные хозяйства разоряются, а другие получают прибыль в большей степени за счет резкого изменения конъюнктуры рынка, и в меньшей – за счет эффективного хозяйствования. В этой связи следует отметить, что необходимо усовершенствовать методику начисления баллов претендентам на гранты, чтобы сократить влияние субъективного фактора на возможности получения, а также на суммы грантовой поддержки.

Обсуждение и заключение. В ходе исследования было установлено, что в решении большого количества сложных макроэкономических задач значительная роль принадлежит крестьянским (фермерским) хозяйствам, так как они предоставляют возможности для трудоустройства высвобождаемых из других отраслей работников с традиционными компетенциями, создают рабочие места для маломобильных групп сельского населения, что приводит к повышению доходов и сокращению численности и удельного веса бедных слоев.

Т а б л и ц а 3. Анализ концентрации скотоводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах молочно-мясной специализации, 2019 г .

T a b l e 3. Analysis of the concentration of cattle breeding in peasant farm enterprises specializing in dairy and meat production, 2019

Необходимо отметить, что увеличение числа хозяйств и объемов производства расширяет потребительский спрос на производственные ресурсы, вырабатываемые на отечественных предприятиях, в то время как на крупных животноводческих комплексах оборудование, запчасти, корма покупаются за валюту в других государствах. Таким образом, крестьянские (фермерские) хозяйства способствуют увеличению доходов работников многих отраслей и поэтому являются драйвером развития всей экономики. Вследствие этих причин вложения бюджетных средств в развитие крестьянских (фермерских) хозяйств приносят несопоставимый с другими сферами колоссальный экономический и социальный эффект, этот процесс имеет совершенно другую главную цель, чем увеличение объемов сельскохозяйственной продукции.

В качестве рекомендации по совершенствованию финансовой поддержки и в целях повышения отдачи от выделяемых грантов для крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающихся скотоводством, предлагается скорректировать методики отбора кандидатов. Необходимо стремиться к увеличению количества грантов, а не к увеличению размера гранта, так как меньшие суммы более эффективно используются. Кроме того, это позволяет вовлекать в активную деятельность большее количество населения и способствовать росту их доходов. Увеличение государственной финансовой поддержки, в том числе в виде грантов, приведет к образованию новых крестьянских (фермерских) хозяйств, увеличению объемов производимой продукции, укреплению налогооблагаемой базы местных бюджетов и расширению потребительского спроса на отечественное продовольствие.

В заключение хотелось бы остановиться на следующих моментах. В современный период развития нашей страны сокращается необходимость в переливе трудовых ресурсов из села в город, так как происходит стагнация в традиционных отраслях промышленности, которую усиливает расширяющийся импорт самых простых товаров. Начинают ускоренно развиваться предприятия нового технологического уклада с небольшой численностью работников, имеющих традиционные компетенции, но требующие сотрудников высокой квалификации в цифровой экономике.

Важная макроэкономическая задача состоит в том, где использовать высвобождаемых работников старшего поколения, за счет чего обеспечивать сохранение их доходов. В перспективе увеличится количество высвобождаемых работников в связи с повышением пенсионного возраста, соответственно, усилится движение трудовых ресурсов из города в село.

В сельских поселениях наиболее перспективным видом является аграрный бизнес из-за постоянной востребованности продовольствия, но необходимо подчеркнуть, что полностью обеспечить потребности населения могут крупные сельскохозяйственные организации и агрохолдинги. При современных технологиях они способны без фермерских хозяйств решить первую задачу продовольственной безопасности, т. е. обеспечить физическую

- доступность продовольствия. При этом остается нерешенной вторая задача продовольственной безопасности по обеспечению экономической доступности продовольствия – такого соотношения между ценами на продовольствие и доходами граждан, которое позволяет низкодоходным группам населения потреблять продукты не ниже рекомендуемых медицинских норм.

В стране складывается новая экономическая ситуация, совершенно незнакомая в предыдущие десятилетия, так как произошло превышение производства мясной и молочной продукции над потребительским спросом вследствие стагнации доходов основной массы населения. Значительная часть населения потребляет недостаточное количество продуктов не вследствие отсутствия их в шаговой доступности, а из-за низкого уровня доходов.

Экономическая ситуация в стране побуждает производителей колбасных изделий разбавлять в сложной пропорции дорогое мясо более дешевой соей и другими наполнителями. Это позволяет снизить цену реализации и получить конкурентное преимущество по сравнению с чисто мясной продукцией. Вторым приемом является удлинение сроков реализации за счет более глубокой консервации. Точно такая же ситуация в производстве молочной продукции, когда вместо натурального молочного жира применяются различные заменители.

Крестьянские (фермерские) хозяйства в состоянии производить высококачественную и экологически чистую продукцию, но они не смогут долго продавать ее по тем низким ценам, которых требует большинство покупателей. Однако потребители молочной продукции плохо представляют, что уже более полувека действует четкая экономическая пропорция или соотношение между ценой тонны дизельного топлива и ценой тонны получаемого сырого молока. Наиболее сильное влияние на издержки крестьянских (фермерских) хозяйств оказывают цены на другие производственные ресурсы, на газ, электроэнергию и т. д. При этом главным направлением государственной поддержки является выделение льгот на закупку этих ресурсов, цены на которые регулируются государственными органами. Уровень цен, как правило, зависит от цены ресурсов, а не от трудолюбия и бережливости крестьян.

Дальнейшее эффективное развитие всех сельскохозяйственных товаропроизводителей, перерабатывающих предприятий зависит от расширения потребительского спроса, так как в настоящее время продовольственные рынки наполнены, а доходы основной массы населения не растут. Главной проблемой для мелкого производства, тем более в условиях товарного насыщения, является сбыт всей продукции по ценам, обеспечивающим минимально необходимую рентабельность. Самостоятельно решать эту проблему могут не крестьянские (фермерские) хозяйства, а только их кооперативные объединения или государственные продовольственные корпорации. Этот вопрос является стержнем для решения многих макроэкономических проблем и требует своего решения. Первоочередной задачей агростартапов должно являться увеличение числа рачительных тружеников и опытных предпринимателей, не только прошедших теоретическую подготовку, но и закаленных суровым российским опытом. Они являются кадровым резервом при формировании кооперативных объединений и интеграционных образований, создаваемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. В этом отличие агростартапов от научных стартапов, задача которых – выявление прорывных технологий, и при этом продолжают развиваться три стартапа из десяти, а семь закрываются. Кроме того, благосостояние фермеров-производителей зависит от технической оснащенности хозяйств. Другими словами, улучшение благосостояния повышает техническую эффективность, а более высокий показатель технической эффективности приводит к улучшению благосостояния. Поэтому следует усилить политику субсидирования фермерских хозяйств [20].

В этих целях необходимо продолжать разработку механизмов государственной поддержки при формировании кооперативных объединений крестьянских (фермерских) хозяйств различного профиля и направления, но самое главное – по закупке продукции хозяйств, которые обеспечат и гарантированный сбыт, и минимально необходимый уровень доходности. При этом следует сосредоточить все бюджетные средства, направленные на поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств, в одном инструменте – в расчете экономически обоснованных цен закупки и объемах закупаемой сельскохозяйственной продукции.

Для успешного решения главных задач государственной социальной политики по повышению качества жизни населения необходимо полностью использовать потенциал крестьянских (фермерских) хозяйств, но для этого административным путем следует сформировать кооперативные объединения с государственным участием, которые станут основой для взаимоотношений государства и крестьянских (фермерских) хозяйств и распределителями бюджетных средств. Если опираться на опыт зарубежных стран, где кооперативы сформировались самостоятельно, в том числе кооперативные банки («Райфайзенбанк»), то пройдет несколько десятилетий, а проблемы бедности надо решать уже сегодня. Для сокращения бедных слоев населения более эффективно направлять бюджетные средства в стабилизацию доходов крестьянских (фермерских) хозяйств, а в меньших объемах ‒ на оказание продовольственной помощи малоимущим слоям населения, хотя, как показало исследование, в высокоразвитых странах финансовые средства распределяются в равных долях.

Практическая значимость исследования определяется возможностью использования рекомендаций по совершенствованию механизма финансовой поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств, способствующих их дальнейшему развитию и улучшению качества жизни сельского населения. Результаты исследования могут быть использованы региональными и муниципальными органами власти при разработке стратегии и программ развития крестьянских (фермерских) хозяйств региона с целью повышения их эффективности. В перспективе исследования по данной тематике будут направлены на решение социальных проблем сельского населения Республики Мордовия.

Список литературы Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств как фактор стабилизации и улучшения качества жизни сельского населения

- Зинченко, А. П. Хозяйства населения по итогам Всероссийских сельскохозяйственных переписей / А. П. Зинченко. - DOI 10.34677/0021-342x-2019-2-119-128 // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. - 2019. - № 2. - С. 119-128. -URL: http://elib.timacad.ru/dl/full/09-2019-2.pdf/info (дата обращения: 27.10.2020). -Рез. англ.

- Алтухов, А. И. Совершенствование организационно-экономического механизма устойчивого развития агропромышленного производства / А. И. Алтухов // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2016 - № 7. - С. 2-11. -URL: http://www.eshpp.ru/abstract/2016-07_abst.htm (дата обращения: 27.10.2020). -Рез. англ.

- Башмачников, В. Ф. Вовлечение крестьянских хозяйств в решение задач импортоза-мещения / В. Ф. Башмачников, В. В. Дрокин, А. С. Журавлев. - DOI 10.17059/2018-2-26 // Экономика региона. - 2018. - Т. 14, вып. 2. - С. 663-675. - URL: https://economyofregion. ru/arhiv/vovlechenie-krestyanskih-hozyajstv-v-reshenie-zadach-importozameshheniya/ (дата обращения: 27.10.2020). - Рез. англ.

- Survival Strategies ofFarm Households and Multifunctional Farms in Greece // T. Kizos, J. I. Marin-Guirao, M.-E. Georgiadi [et al.]. - DOI 10.1111/j.1475-4959.2011.00403.x// Geographical Journal. - 2011. - Vol. 177, issue 4. - Pp. 335-346. - URL: https://rgs-ibg.onlineli-brary. wiley.com/doi/full/10.1111/j.1475-4959.2011.00403.x (дата обращения: 27.10.2020).

- Young, A. Inequality, the Urban-Rural Gap and Migration /A. Young. - DOI 10.1093/qje/ qjt025 // The Quarterly Journal of Economics. - 2013. - Vol. 128, issue 4. - Pp. 1727-1789. -URL: https://academic.oup.com/qje/article-abstracM28/4/1727/1850694?redirectedFrom=-fulltext (дата обращения: 27.10.2020).

- Agricultural Decisions after Relaxing Credit and Risk Constraints / D. Karlan, R. Osei, I. Osei-Akoto, C. Udry. - DOI 10.1093/qje/qju002 // The Quarterly Journal of Economics. -2014. - Vol. 129, issue 2. - Pp. 597-652. - URL: https://academic.oup.com/qje/article-ab-stract/129/2/597/1867065?redirectedFrom=fulltext (дата обращения: 27.10.2020).

- Collin, D. The Agricultural Productivity Gap / D. Collin, D. Lagakos, V. Waugh. -DOI 10.3386/w19628 // National Bureau of Economic Research Working Paper Series. -2013. - Working Paper 19628. - Pp. 1- 45. - URL: https://www.nber.org/system/files/work-ing_papers/w19628/w19628.pdf (дата обращения: 27.10.2020).

- Severini, S. The Impact of Agricultural Policy on farm Income Concentration: The Case of Regional Implementation of the CAP Direct Payments in Italy / S. Severini, A. Tan-tari. - DOI 10.1111/agec.12010 // Agricultural Economics. - 2013. - Vol. 44, issue 3. -Pp. 275-286. - URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/agec.12010 (дата обращения: 27.10.2020).

- Cawan, L. The Role of Strategic and Tactical Flexibility in Managing Input Variability on Farms / L. Cawan, G. Kane, V. Wright. - DOI 10.1002/sres.2137 // Systems Research and Behavioral Science. - 2015. - Vol. 30, issue 4. - Pp. 470-494. - URL: https://onlinelibrary. wiley.com/doi/full/10.1002/sres.2137 (дата обращения: 27.10.2020).

- Папцов, А. Г. Роль государства в аграрном секторе развитых стран / А. Г. Пап-цов // АПК: экономика, управление. - 2017. - № 4. - С. 83-87. - URL: https://www. elibrary.ru/item.asp?id=28938306 (дата обращения: 27.10.2020).

- Гайсин, Р. С. Причины диспаритета цен между сельским хозяйством и промышленностью в свете теории межотраслевого рыночного равновесия / Р. С. Гайсин // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2015. -№ 10. - С. 18-23. - URL: http://www.eshpp.ru/abstract/2015-10_abst.htm (дата обращения: 27.10.2020). - Рез. англ.

- Узун, В. Я. Госпрограмма комплексного развития территорий: анализ проекта / B. Я. Узун // Экономическое развитие России. - 2019. - № 5. - С. 30-34. - URL: http://edrus-sia.ru/images/pdf/2019/05/red_0519_Uzun.pdf (дата обращения: 27.10.2020). - Рез. англ.

- Швандар, Д. В. Перспективы стабилизации российского рынка молока / Д. В. Швандар, Е. М. Фролова, Т. Ф. Бурова. - DOI 10.24891/fa.10.12.1362 // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2017. - Т. 10, № 12. - С. 1362-1379. - URL: https://www.fin-izdat.ru/journal/fa/detail.php?ID=72011 (дата обращения: 27.10.2020). -Рез. англ.

- Милосердов, В. В. Проблемы импортозамещения в системе продовольственной безопасности России / В. В. Милосердов // Известия Международной академии аграрного образования. - 2016. - № 29. - С. 41-47. - URL: https://www.elibrary.ru/item. asp?id=26932276 (дата обращения: 27.10.2020). - Рез. англ.

- Асаул, А. Н. Перспективы кластерной организации предпринимательства в агропромышленном комплексе Тувинской Республики / А. Н. Асаул, Б. А. Донгак // Научные труды Вольного экономического общества России. - 2016. - Т. 199, № 3. - C. 375-393. - URL: http://veorus.ru/upload/iblock/761/199_veor.pdf (дата обращения: 27.10.2020). - Рез. англ.

- Ушачев, И. Г. Импортозамещение в агропромышленном комплексе России. Тенденция, проблемы, пути развития / И. Г. Ушачев // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2016. - № 1. - С. 2-10. - URL: http://www. eshpp.ru/abstract/2016-01_abst.htm (дата обращения: 27.10.2020). - Рез. англ.

- Буздалов, И. Н. О фундаментальных основах аграрной политики / И. Н. Буз-далов // Агропродовольственная политика России. - 2016. - № 1. - С. 2-12. - URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26154314 (дата обращения: 27.10.2020).

- Петриков, А. В. Основные направления и механизмы реализации современной агропродовольственной политики / А. В. Петриков // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2016. - № 1. - С. 11-18. - URL: http://www. eshpp.ru/abstract/2016-01_abst.htm (дата обращения: 27.10.2020). - Рез. англ.

- Приоритетные направления повышения эффективности малых форм хозяйствования / А. П. Любимов, И. В. Васильева, В. Г. Шафиров [и др.] // Представительная власть - XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. - 2019. -№ 4. - С. 30-33. - URL: http://www.pvlast.ru/archive/index.1293.php (дата обращения: 27.10.2020). - Рез. англ.

- Danso-Abbeam, G. Do Farm-Level Technical Efficiency and Welfare Complément Each Other? Insight from Ghana's Cocoa Industry / G. Danso-Abbeam, L. J. S. Baiye-gunhi. - DOI 10.1186/s40008-020-00200-w // Journal of Economic Structures. - 2020. -Vol. 9. - URL: https://journalofeconomicstructures.springeropen.com/articles/10.1186/ s40008-020-00200-w (дата обращения: 27.10.2020).