Развитие механизма государственно-частного партнерства в инновационной сфере

Автор: Боркова Елена Аркадьевна, Трунин Виктор Иванович

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Государственное регулирование экономики

Статья в выпуске: 1 (139), 2023 года.

Бесплатный доступ

Основываясь на концепции и опыте реализации государственно-частного партнерства (ГЧП), в статье рассматривается механизм и практика развития модели ГЧП в инновационной сфере. Обобщены основные принципы сотрудничества, позволяющие государству и частному сектору извлекать взаимную выгоду. Исследование показало, что внедрение модели ГЧП в сфере инноваций снижает финансовое давление со стороны государства и содействует развитию инновационной сферы в разных секторах экономики, тем самым способствуя повышению общественного благосостояния. Предложения, вытекающие из результатов исследования, состоят в том, чтобы установить открытые, инклюзивные, доверительные отношения между бизнесом и государством, а также идентифицировать конкретные области партнерства в инновационной сфере.

Государственно-частное партнерство, инновационная сфера, инновации, государственное управление, финансирование, частные инвестиции

Короткий адрес: https://sciup.org/148325967

IDR: 148325967

Текст научной статьи Развитие механизма государственно-частного партнерства в инновационной сфере

Взаимодействие бизнеса и государства становится реальностью в современной России, об этом свидетельствует опыт достаточно успешной реализации партнерских проектов государственного и частного

ГРНТИ 06.56.31

EDN PPJXWR

Елена Аркадьевна Боркова – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры общей экономической теории и истории экономических учений Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Виктор Иванович Трунин – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Статья поступила в редакцию 08.02.2023.

секторов в различных отраслях экономики [1, с. 42]. Термин государственно-частное партнерство (ГЧП) предполагает взаимодействие 2-х основных субъектов: государства и частного бизнеса. ГЧП охватывает широкий спектр отношений взаимодействия государства и бизнеса, направленных на достижение национально значимых проектов [2, 3]. Целью исследования является анализ форм, моделей и механизмов реализации государственно-частного партнёрства в инновационной сфере. В частности, исследуется практика реализации проектов в разных отраслях национальной экономики.

Материалы и методы

В мае 2018 года Президент РФ подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Этот документ определил национальные проекты, в том числе основные направления развития инновационной сферы. В настоящее время механизм ГЧП получил широкое распространение и включил в себя ряд форм сотрудничества. ГЧП – один из способов развития общественной инфраструктуры, основанный на долгосрочном взаимодействии государства и бизнеса, при котором частная сторона участвует не только в проектировании, финансировании, строительстве или реконструкции объекта инфраструктуры, но и в его последующей эксплуатации.

В настоящее время такой вид партнерства в мире весьма развит, он представлен в основном проектами, связанными с общественной деятельностью. Партнёрство заключается на базе соглашения о государственно-частном партнерстве (СГЧП) или концессионного соглашения (КС), являющихся по своей природе гражданско-правовыми договорами. Способом заключения СГЧП и КС обычно являются торги в виде конкурса на право заключения. Под партнёрством подразумевается сотрудничество, при котором обе стороны равноправны и взаимодополняют друг друга. Существует два основных способа развития: государство и частные компании присоединяются к существующей организации или вместе создают смешанную, заключая договор о сотрудничестве или управлении компанией, реализации, лизинге и пр.

В процессе работы над статьей был использован аналитический метод познания процессов, а также сравнительный анализ и метод научного исследования. Формы и модели ГЧП, применение которых возможно в рамках национального законодательства, следующие:

-

• ВТО («Построй-Передай-Управляй») – контракт, по которому отстроенный объект сразу передается государству;

-

• ВОТ («Построй-Управляй-Передай») – механизм, дающий право пользования на срок соглашения, а после происходит передача государству;

-

• ВОО («Построй-Владей-Управляй») – с окончанием срока соглашения объект переходит в частную собственность;

-

• ВООТ («Построй-Владей-Управляй-Передай») – окупив все свои затраты, частная сторона передает объект государству;

-

• DBFO («Проектируй-Построй-Финансируй-Управляй») – частный партнер занимается проектированием, строительством, финансированием, эксплуатацией объекта, собственником которого может являться как частная, так и публичная сторона.

Государственно-частное партнерство в сфере инноваций

ГЧП в сфере инноваций является относительно новым инструментом и пока только развивается. Тем не менее, оно является одной из наиболее значимых и успешных форм взаимодействия бизнеса и государства. По мнению авторов, в России механизм ГЧП в сфере инноваций воплотился в жизнь с принятием ряда федеральных целевых программ, таких как: «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники на 2002-2006 годы, «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России» на 2007-2013 гг. и на 20142020 гг.

Данные программы в первую очередь основаны на софинансировании из внебюджетных источников, прямо не предусматривая конкретных механизмов реализации ГЧП. Более того, наблюдается значительное изменение соотношения финансирования в пользу государства (от 2:1 до 5:1). Однако уже 2019 году утверждена новая государственная программа «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», которая будет реализовываться в 2019-2030 годах, подразумевающая значительный прирост частного участия в реализации инновационных проектов и активное продвижение практик ГЧП.

Хотя отнести к инновационной сфере сегодня можно лишь весьма небольшую часть от общего количества российских проектов, реализуемых в рамках ГЧП, наличие общего предмета для партнерства и опыт применения на всех уровнях во многих отраслях, принятие специального закона о ГЧП и ряда федеральных программ являются значительным шагом для активного развития отношений ГЧП в инновациях, что дало толчок для создания бизнес-инкубаторов, технических парков, инновационно-технологических центров и наукоградов.

Схема такого партнерства выглядит так: государство способствует проведению фундаментальных исследований, так как это весьма рискованный этап, вложения в который могут окупаться довольно долго или вовсе не окупиться, а также задает направления в развитии и обеспечивает благоприятные условия для инновационной деятельности частных компаний, а те, выбирая для себя благоприятную среду, осуществляют прикладную деятельность, создавая новые технологии и их коммерциализируя. Обычно фундаментальные исследования проводятся на базе университетов, исследовательских лабораторий (например, в институтах РАН), посредством деятельности которых государство стремится достичь результатов, которые в будущем могут непосредственно использоваться обществом [4, с. 71].

В России представлено 4 основных механизма осуществления инновационной деятельности: (1) прямое участие; (2) государственный заказ; (3) субсидирование; (4) льготный режим. Однако, часть из них не предполагает рассматривать их в рамках ГЧП. Преимуществами механизма ГЧП для публичной стороны являются: возможность реализовать проект при отсутствии необходимого объема средств; возможность объединения различных этапов; возможность качественного улучшения общественной жизни и удовлетворения потребителей за счёт частной стороны, в том числе привносящей новые технологии; раздел рисков; сокращение срока выбора инвестора; повышение эффективности управления. Для частной стороны есть такие преимущества: закрепление партнерства с государством на долгий срок; возможность получение территорий для реализации проекта без торгов; софинансирование со стороны государства; правовые гарантии; увеличение выручки путём оказания платных услуг и снижения издержек в процессе реализации проекта; передача части рисков.

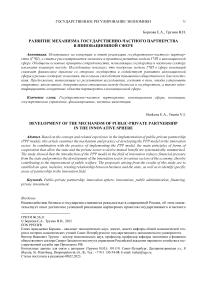

Основными целями государства в рамках ГЧП являются привлечение средств частных лиц для развития наиболее важных направлений в науке и развитии инноваций, а также координации развития инновационных процессов в экономике. Основными целями бизнес-структур, в свою очередь, являются снижение коммерческих рисков и сроков, в течение которых инвестиции в инновации начнут приносить прибыль. На рисунке 1 представлено количество запущенных проектов на базе ГЧП с 2012 по 2022 год.

Составлено авторами на основе данных Национального центра ГЧП.

Рис. 1 . Количество запущенных проектов (накопительным итогом)

Анализируя данные, можно заметить, что данный механизм партнерства приобретает все большее распространение, пусть и относительно стагнирует последние несколько лет. Тем не менее, есть явная перспектива дальнейшего роста количества успешных проектов, о чём говорят как восходящая линия тренда, так и общая ситуация, сложившаяся во взаимодействии государства и бизнеса. Но ряд проблем в развитии и продвижении ГЧП в инновационной сфере существует и ждёт решения. Наиболее важной задачей сейчас является преодоление разрыва между фундаментальными и прикладными этапами разработок и обеспечение долгосрочности отношений и обоюдной выгоды между государством и бизнесом.

Частная сторона заинтересована в наименее затратном получении продуктов фундаментальных исследований, снижении рисков. Также встает вопрос о том, насколько бизнес готов к партнерским отношениям с государственными научными организациями в области наукоемких и высокотехнологичных производств. Более того, отечественный сектор исследований и разработок очень зависим от государства и зачастую не воспринимает частные инвестиции [5, c. 234].

Еще одной проблемой успешной работы ГЧП является бюджетное финансирование научных организаций и вузов, являющихся партнерами промышленных предприятий, коммерциализирующих результаты научно-исследовательских работ. Выделение средств на исследования и коммерциализацию из разных источников осложняет согласование действий бизнеса и науки и эффективность передачи разработок в производство. Незначительность числа предприятий, ориентированных на инновации, играет в этом немалую роль. Согласно статистике, инновационно-ориентированными в последние годы являлись в среднем 7-10% предприятий, и лишь в последние 5 лет их доля значительно увеличилась (рис. 2).

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020

Рис. 2 . Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в их общем числе

Кроме того, даже инновационно-ориентированные предприятия зачастую относятся к сотрудничеству с государством с недоверием. Соответственно, для успешного развития механизма ГЧП необходимо проработать следующие аспекты: устранить существующие законодательные противоречия, такие как проблемы в защите прав интеллектуальной собственности; практической реализации различных научных разработок; а также налоговых льгот и финансовой поддержки со стороны государства; стимулировании потребителей наукоемкой продукции.

Важно доведение исследований до воплощения в готовый продукт, который можно успешно внедрить в определенную сферу жизни общества, так как ввиду различных причин сегодня огромная часть разработок в России попросту не находит применения на практике, так и оставаясь лишь неоконченным проектом, не оказавшим ни экономического, ни социального, ни технологического эффекта. Преодоление данного разрыва сегодня является одной из главных задач в партнерстве между бизнесом и государством.

Предварительное определение специфики и направленности проекта помогло бы избежать данной ситуации, так как обе стороны заведомо знали бы, какой конечный продукт они получат и могли бы планомерно продвигать его, не тратя средства и время на исследования в какой-либо общей научной области, не имея конкретных представлений, будут ли они иметь практический результат, или так и остановятся на фундаментальном этапе.

Практика развития ГЧП в инновационной сфере

Несмотря на то, что курс на цифровизацию общества и активное развитие ГЧП был взят правительством всего несколько лет назад, в нашей стране есть примеры вполне успешных проектов. Примером потен- циально перспективной направленности реализации проектов на основе ГЧП является развитие городской инфраструктуры посредством внедрения специальных сервисов. Проект «Умный город» – один из ярких примеров. Он представляет собой единую систему мероприятий, направленных на улучшение городской среды через использование различных инноваций и цифровых новшеств в таких направлениях, как городское управление; «умное» ЖКХ; «умный» городской транспорт и пр.

Основой его реализации являются нацпроекты «Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда». Главной целью является внедрение интеллектуальных систем безопасности, как экологической, так и общественной, а также реализация на практике автоматизированных систем в городах и энергоэффективных систем освещения. Согласно данным Министерства строительства РФ, около 16 млрд рублей из 80, требующихся на выполнение проекта до 2024 года, поступит от инвесторов в рамках ГЧП.

Среди так называемых «умных» проектов выделяется проект по переоснащению остановок общественного транспорта через внедрение систем навигации и видеонаблюдения. Также в последние годы активное развитие получили системы платных городских парковок, создаваемых на основе ГЧП. Так, соглашение с рядом муниципалитетов заключила организация «Городские парковки». Говоря о практической эффективности, можно отметить, что одна из таких парковок (в Воронеже) вмещает 6 тыс. парковочных мест (см.: https://tv-gubernia.ru/novosti/obwestvo/godovoj_abonement_ na_parkovku_v_centre_goroda). Еще одним примером ГЧП в данной сфере является соглашение о создании системы платных городских парковок между администрацией Нижнего Новгорода и ПАО «Мегафон» (см.: https://www.kommersant.ru/doc/5090854 ).

В качестве еще одного примера практики инновационного развития можно назвать совместный проект ГК «Ростех» и ПАО «Ростелеком» «Цифромед», целью которого является создание единого цифрового контура в сфере здравоохранения. В данный момент в рамках этого проекта уже собрано внушительное количество медицинских данных граждан РФ, но должным образом они все еще не обрабатываются, тем не менее, данная инициатива по-прежнему является весьма перспективной (см.: https://rostec.ru/news/rostekh-i-rostelekom-budut-sovmestno-razvivat-tsifrovoe-zdravookhranenie ).

Есть успешные проекты ГЧП и в транспортной отрасли. Так, на железных дорогах стартовало тестирование десятка первых в своем роде локомотивов, оснащенных искусственным интеллектом на основе уникальной отечественной разработки «Cognitive Rail Pilot», делающей возможным распознавание препятствий любого рода на пути состава. Несколько лет назад сотрудники НИЦ НАМИ в сотрудничестве с «Яндексом» и «КАМАЗом» разработали «Шатл» – беспилотный 12-местный электромобиль. Похожим ярким примером является беспилотный трамвай с автоматической системой управления компаний «Cognitive Technologies» и «ПК Транспортные системы» (см.: https://www.tadviser.ru/index.php ).

В сфере экологии также есть примеры успешных проектов. Так, в Пермском крае был запущен информационный ресурс, способствующий управлению лесным хозяйством – РГИС «Умный лес». «Ростелеком» представил ряд интеллектуальных сервисов видеоаналитики, самостоятельно обрабатывающих полученные данные и отправляющий их в местные коммунальные службы или управляющие организации.

Отдельного внимания заслуживает многофункциональный научно-индустриальный комплекс «Сколково», включающий в себя университеты, предприятия и бизнес-инкубаторы, вместе образующие систему приема, трансляции и коммерциализации инноваций. Основная цель комплекса заключается в создании технологий и основанных на них услуг, имеющих высокий практический и экономический потенциал и востребованность. С 2013 года «Сколково» развивается в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика», два этапа подпрограммы которой, непосредственно относящиеся к комплексу, были завершены в 2020 году, после чего было принято решение о продлении программы вплоть до 2024 года. Примечательно, что объём бюджетного финансирования за годы реализации программы составил 177 млрд рублей, а посредством ГЧП – 570 млрд руб. К партнерам проекта относится ряд университетов (РГУ нефти и газаимени И.М. Губкина; НИУ МГСУ и др.), исследовательских центров, корпораций.

16 сентября 2022 года произошел запуск акселератора ИТ-проектов под руководством РФРИТ, Фонда «Сколково» и Национального центра ГЧП, целью которого является повышение эффективности реализации проектов ГЧП в сфере ИТ. Акселератор был запущен на базе платформы «Росинфра». В рамках соглашения будет создан центр, регулирующий компетенции по ГЧП в указанной сфере для применения наиболее эффективных практик, их оптимизации и качественного улучшения уровня квалификации участников. Также будет создан единый проектный офис, учитывающий ключевые моменты данной сферы и напрямую работающий с предлагаемыми инициативами.

Сегодня также представляет интерес успешное партнерство в эксплуатации и развитии космической системы связи и вещания «Ямал», являющейся совместным проектом Роскосмоса и «Газпрома», включающей три спутника, наземные сети спутниковой связи и телевидения и комплекс управления. Такое партнерство создает явные перспективы для внедрения инноваций и развития инновационных отраслей. В 2021 году было заключено концессионное соглашение в отношении информационной̆ системы «Цифровое Приморье», реализуемой в рамках национальной программы «Социально-экономического развития Дальнего Востока». Цель проекта заключается в разработке общедоступного информационного пространства, которое будет учитывать информационные потребности граждан в ряде сфер, таких как транспорт, образование, коммунальные услуги и др.

Заключение

Инновационная сфера в рамках ГЧП остается крайне перспективной как для государства, так и для частного бизнеса и более того, нуждается в активном развитии [6, c. 42]. На базе государственно-частного партнерства осуществление исследовательской деятельности и процесс внедрения инноваций в экономику и общественную жизнь становятся в разы эффективнее, повышая уровень жизни в стране и уровень технологического развития, при этом являясь взаимовыгодным для обеих сторон партнерства. И хотя в России все еще остается ряд проблем и вопросов, нуждающихся в решении, ГЧП приобретает все большее распространение и в будущем может вывести инновационное развитие РФ на качественно новый уровень.

В целом следует отметить, что создание необходимых условий для развития ГЧП в инновационной сфере требует достаточно длительного времени, в течение которого должны быть понятны экономические, социальные, экологические и иные стимулы для соблюдения принципов социальной ответственности, а также поддерживающие подсистемы должны быть идентифицированы и созданы. Как показало исследование, достаточная институциональная база уже существует и действует. Важным аспектом устойчивого развития ГЧП в сфере инноваций также является внедрение мониторинга комплексных регламентов и исполнения закона, регулирующего механизм ГЧП.

Благодарности

Статья выполнена в рамках инициативной НИР Санкт-Петербургского государственного экономического университета «Формирование хозяйственных систем евразийского типа: динамика, противоречия, эффективность» (рег. № 121042600253-4)».

Список литературы Развитие механизма государственно-частного партнерства в инновационной сфере

- Боркова Е.А., Ватлина Л.В., Курбанов А.Х., Плотников В.А. Оценка влияния макроэкономических шоков на устойчивость развития секторов национальной экономики и проблемы экономической безопасности. СПб., 2022.

- Курбанов А.Х., Плотников В.А. Государственно-частное партнерство и аутсорсинг: сравнительный анализ структуры и характера отношений // В мире научных открытий. 2013. № 4 (40). С. 33-47.

- Плотников В.А., Маслюк А.В. Перспективы цифровизации процессов государственного управления // Управленческое консультирование. 2022. № 3 (159). С. 87-94.

- Радушинский Д.А. Особенности реализации соглашений о государственно-частном партнерстве в инновационной сфере // Петербургский экономический журнал. 2016. № 2. С. 70-78.

- Селищева Т.А., Ларионова Н.И. Механизм государственной поддержки высокотехнологичного сектора экономики России // Россия и Санкт-Петербург: экономика и образование в XXI веке. XXXVIII научная конференция профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов по итогам научно-исследовательской деятельности университета за 2015 год. СПб., 2017. С. 234-239.

- Ватлина Л. В. Проблемы и предпосылки актуализации технологий при государственном управлении // Социально-экономические предпосылки и результаты развития новых технологий в современной экономике. Материалы IV Международной научной конференции. Нижний Новгород, 2022. С. 42-45.