Развитие муниципалитетов побережья Белого моря

Автор: Дружинин Павел Васильевич, Курило Анна Евгеньевна, Морошкина Марина Валерьевна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Устойчивое развитие территорий, отраслей и производственных комплексов

Статья в выпуске: 2 т.26, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются данные по прибрежным муниципалитетам трех регионов Европейского Севера. Цель исследования заключается в выявлении возможностей социально-экономического развития прибрежных муниципалитетов. Проведен сравнительный анализ графиков динамики социально-экономических показателей за последнее десятилетие, рассмотрены причины происходивших процессов. Выявлено, что с начала рыночных реформ в муниципальных образованиях, находящихся на побережье Белого моря, убывает численность населения, причем чем дальше муниципалитет расположен от столицы региона, тем быстрее. Более благоприятная экономическая ситуация наблюдается в муниципалитетах Архангельской области, расположенных близко к столице региона, существенно хуже - в муниципалитетах Мурманской области и особенно Республики Карелии, находящихся далеко от Петрозаводска. Развитие западного побережья Белого моря сдерживается отсутствием качественной автодороги между Беломорском и Архангельском, которая могла бы повысить связность территории. По данным за последние два десятилетия были построены математические модели и на их основе разработаны сценарии развития регионов. В статье рассмотрены два сценария (инерционный и инновационный) и в их рамках оценены перспективы развития прибрежных муниципалитетов, что позволило получить новые результаты. Ожидается, что инвестиции в муниципалитеты западного побережья Белого моря будут расти за счет льгот, связанных со статусом Арктической зоны. Будущее развитие карельских муниципалитетов зависит от привлечения инвестиций АФК «Система» и ПАО «Северсталь», чьи предприятия расположены в Арктической зоне. Вложения в развитие федерального университета и научных организаций станут способствовать появлению инновационных проектов в случае ориентации исследований и образования на решение местных проблем, использование местных ресурсов и информационные технологии, причем необходимо участие крупного и среднего бизнеса. Дальнейшие исследования будут связаны с оценкой влияния развития транспортной инфраструктуры на побережье Белого моря.

Муниципальное образование, побережье белого моря, моделирование, прогнозирование, сценарии развития

Короткий адрес: https://sciup.org/147237350

IDR: 147237350 | УДК: 332.1(268.46)

Текст научной статьи Развитие муниципалитетов побережья Белого моря

В настоящее время все больше возрастает интерес мирового сообщества к арктическим территориям. Внимание к арктической зоне исходит как со стороны государств, в границах которых есть такие территории, так и со стороны неарктических государств. Этот интерес в основном является утилитарным и обусловлен наличием запасов природных ресурсов.

В России действует «Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года»,1 где обозначены направления государственной политики в данной сфере. В государственной программе «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации»2 выделена подпрограмма «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации». В этом документе обозначены приоритетные задачи для органов государственного управления по обеспечению устойчивого развития Арктической зоны по трем компонентам: социальному, экологическому и экономическому блокам. В других мировых арктических державах также существуют стратегические документы развития Арктики. А например, в Японии, не имеющей арктических территорий, в результате проведения целенаправленной государственной политики за последнее десятилетие произошел сдвиг от реализации небольших научных проектов по арктической тематике к крупной национальной программе (Sueyoshhi et al., 2021). В 2015–2020 гг. был реализован национальный проект «Арктические изменения для устойчивого развития», финансируемый ор- ганами государственного управления Японии, в котором участвовали ученые из тринадцати университетов и исследовательских организаций страны. Проект направлен на поиск возможностей устойчивого развития Арктики (Fukasawa M, 2021).

Специфика арктических территорий определяется их географическим положением и связанным с ним наличием суровых климатических условий (Жаров, 2015; Зайков, 2019; Кожевников, 2019). Эксперты ООН отмечают, что с позиций адаптационных возможностей арктической экосистемы и проживающего там населения этот регион относится к уязвимым регионам мира (Anisimov et al., 2007). Арктические экосистемы восстанавливаются значительно медленнее, чем это происходит в более южных широтах, а негативное воздействие ускоряется. «В Арктике экологические процессы, такие как размножение деревьев, фотосинтез и разложение, протекают медленно, и поэтому экосистемы очень хрупки при внезапном воздействии человека» (Vihervaara et al., 2010, p. 411). В настоящее время в Арктике «экологические, экономические и социальные изменения происходят быстрее, ускоряются и становятся все более экстремальными»3. Кроме того, «нигде изменения не происходят так быстро и опасно для человеческого населения, как в Арктике» (Desjardins et al., 2020, p. 239).

Причины повышения интереса к Арктике связаны с освоением новых месторождений природных ресурсов, военно-стратегическим значением этих территорий и, как следствие, экономическим ростом государства и повышением его конкурентоспособности (Фаузер, Смирнов, 2018; Фаузер и др., 2021; Дмитриева, 2019). На развитие Арктики в современных условиях в значительной степени влияют такие экзогенные факторы, как «изменение климата, … спрос на ресурсы, транспортные потребности, миграция, геополитические изменения и глобализация»4.

Население Арктики сталкивается с множеством социальных, экономических и экологических проблем, которые, в свою очередь, усиливают трудности повседневной жизни в суровых климатических условиях. Исторически образ жизни населения Арктики связан с преодолением трудностей, и «в некоторой степени, это воспринимается жителями как компонент благополучия» (Kaltenborn et al., 2017, p. 35). В таких условиях важен поиск решений текущих экзистенциальных проблем и выхода на траекторию долгосрочного устойчивого развития. Постепенно в мировом сообществе возникает понимание необходимости сотрудничества в области развития арктических территорий. «Если мы потеряем Арктику, мы потеряем весь мир», – под таким ярким названием проходил в 2018 году Первый Арктический форум в Финляндии, где обсуждались возможности сотрудничества по устойчивому развитию Арктики и демонстрировались реализованные примеры практик в различных областях жизнедеятельности. При этом возникает сложный выбор между благополучием сегодняшнего и будущего поколений (Halonen, 2018). Например, в Лапландии, где такие виды деятельности, как лесное хозяйство, добыча золота, туризм и оленеводство, являются основными источниками средств к существованию и находятся в сильной зависимости от состояния и степени нетронутости экосистем, эти связи более очевидны, чем в регионах с развитой промышленностью, расположенных южнее (Vihervaara, 2010).

Интерес к развитию добывающих отраслей со стороны государства объясняется возможностью получения доходов в бюджет и ростом благосостояния, для бизнеса – увеличением прибыли и конкурентоспособности, для населения – появлением новых рабочих мест в экономически слабых отдаленных районах. В некоторых случаях эти ожидания реализуются и происходит улучшение социально-экономического развития. А некоторые территории сталкиваются с ситуацией

«ресурсного проклятия», когда наличие природных ресурсов не приводит к повышению благосостояния местного населения вследствие неумелого управления доходами от их использования. В результате колебаний курсов валют искажается социально-экономическая система, что ведет к асимметрии власти, которая, в свою очередь, усиливается из-за расширения ресурсоориентированной экономики (Auty, 1993). В обществе сложилось понимание нестабильности добывающих отраслей, развитие территорий связывается с диверсификацией экономики. Многие территории направляют свое развитие в сторону сферы услуг и сельского хозяйства, ориентируясь на туризм и оленеводство как относительно стабильные альтернативы (Wilson, Stammler, 2019; Landauer, Komendantova, 2018). Но при развитии оленеводства возникают риски снижения доступности кормов вследствие изменения климата, поскольку не все пастбища бывают доступны из-за сокращения периода промерзания грунта, интенсивности ведения лесного хозяйства и изменения правил землепользования (Turunen et al., 2016). В арктической Норвегии, например, в связи со спадом нефтегазовой отрасли экономическое развитие связывают с рыбоводством и морским рыболовным туризмом (Aanesen et al., 2018), хотя рыболовство тоже подвержено серьезным структурным сдвигам. Экономические возможности, предоставляемые этим видом деятельности, ограничены, что объясняется зависимостью от ресурсной базы и квотированием вылова (Iversen et al., 2020).

Российские арктические регионы с началом реформ в 1990-х годах практически потеряли государственную поддержку. Начался спад экономики и отток населения на более южные территории. Причем чем дальше муниципальные образования находятся от региональной столицы, тем быстрее пустели их территории и сокращалось население (Дружинин, Зимин, 2019). Концентрация человеческого капитала в региональных столицах и крупных городах и деградация периферии сдерживают разви- тие Европейского Севера (Морошкина, 2020; Курило и др., 2020; Фаузер, Смирнов, 2020; Ускова, Секушина, 2021).

Научное сообщество рассматривает проблемы арктических территорий и возможности их преодоления, однако в исследовательских работах не все географические районы представлены широко. Цель нашего исследования заключается в выявлении возможностей социально-экономического развития и выработке предложений по формированию инклюзивной системы муниципального менеджмента прибрежных муниципалитетов Белого моря.

Новизна работы связана с построением сценариев развития арктических муниципальных образований, объединенных по географическому признаку принадлежности к водосбору Белого моря и использующих этот водный объект в хозяйственной деятельности. Практическая значимость результатов состоит в том, что показана необходимость формирования национальной концепции развития арктических прибрежных зон и возможности использования прогнозных сценариев в процессе планирования социально-экономического развития и координации действий органов власти на базе данной концепции.

Методика и данные

В статье анализируются данные по прибрежным муниципалитетам трех регионов Европейского Севера. Проводится сравнительный анализ их развития за последние десятилетия с использованием построенных графиков динамики социально-экономических показателей. На основе математических моделей и разработанных ранее сценариев развития регионов оцениваются перспективы развития прибрежных муниципалитетов (Дружинин, Зимин, 2019; Курило и др., 2020).

Сценарии развития регионов описаны в (Курило и др., 2021), там же приведены подходы к прогнозированию развития регионов и результаты расчетов по инерционному и другим сценариям. Параметры уравнения для прогнозирования в инерционном сценарии определяются по данным ретроспек- тивного периода. Для других сценариев они изменяются в зависимости от внешних шоков и трансформаций социально-экономической и структурной политик.

Прогноз динамики численности населения региона в инерционном сценарии осуществлялся по уравнениям, построенным по временным рядам за ретроспективный период. Изменение удельных весов муниципалитетов по численности населения определялось в зависимости от расстояния до регионального центра по модели, изложенной в (Дружинин, Зимин, 2019). Для инновационного варианта дополнительно рассматривались данные расчетов по развитию производства с учетом малого бизнеса. Для расчета отгруженной продукции в инерционном варианте использовались уравнения, построенные по временным рядам за ретроспективный период. Для расчетов по инновационному сценарию строились производственные функции. При оценке прогноза динамики инвестиций учитывался статус территории – относится ли она к Арктической зоне и является ли, соответственно, более инвестиционно привлекательной.

Данные для проведения исследований получены с сайтов территориальных органов Федеральной службы государственной стати-стики5. Определенные проблемы при проведении исследований были связаны с тем, что перечень показателей небольшой, часть показателей недоступна из-за конфиденциальности, отсутствуют индексы цен по муниципалитетам, нет динамики обобщающих показателей, точность данных по муниципалитетам невелика. В расчетах применялись индексы цен по регионам, прогнозирование осуществлялось через удельные веса муниципалитетов по рассматриваемым показателям.

Анализ данных

Большая часть территорий Беломорья имеет исторически сложившиеся экономические, социальные и культурные связи. Территория отличается суровыми климатическими условиями. Локализация населенных мест и распределение населения соот- ветствуют присущему Северу очагово-дисперсному характеру расселения. Во всех муниципальных районах численность населения убывает. Беломорье характеризуется поляризацией экономического пространства. Транспортная связность территории слабая: не во всех муниципальных районах есть автодороги, лишь часть Беломорья связана железной дорогой, есть 7 портов в акватории Белого моря (Архангельск, Мезень, Онега, Беломорск, Кемь, Витино и Кандалакша). Минеральный потенциал территории сформирован месторождениями и проявлениями металлоидов и общераспространенных полезных ископаемых. Биоресурсный потенциал определяется главным образом запасами древесины. Рыбохозяйственный потенциал представлен биологическими ресурсами Белого моря, пресноводных рек и водоемов. Традиционными видами хозяйственной специализации прибрежных территорий являются сезонный лов наваги, сельди, трески, камбалы, а также заготовка водорослей. В последние годы возобновлена добыча морского зверя.

С начала рыночных реформ в муниципальных образованиях, находящихся на побережье Белого моря, убывает численность населения, причем чем дальше муниципалитет расположен от столицы региона, тем быстрее (рис. 1). Более благоприятная ситуация складывается в муниципалитетах Архангельской области (АО), расположенных близко к столице региона, существенно хуже – в муниципалитетах Мурманской области (МО) и особенно Республики Карелии (РК). Относительная близость карельских муниципалитетов к Архангельску не оказывает положительного влияния из-за отсутствия качественной автодороги от Беломорска до Архангельска. Данная зависимость позволяет соотносить динамику развития муниципальных образований и региона в целом и строить прогнозы основных показателей муниципальных образований (Дружинин, Зимин, 2019).

В последнее десятилетие сложившиеся тенденции изменились незначительно, лишь стабилизировалась численность населения Архангельска и ускорился спад в Онежском

Численность населения, 1989 - 100%

о Архангельск

75 •

Расстояние

Лоухский • до столицы региона, км

500 600

0 100 200 300 400

Рис. 1. Изменение численности населения прибрежных муниципалитетов за 1989–2019 гг. (1989 год – 100%) в зависимости от расстояния до столицы региона

Рассчитано по: Муниципальные районы и городские округа Архангельской области и Ненецкого автономного округа, Муниципальные образования Республики Карелия, Муниципальные образования Мурманской области: стат. справочники.

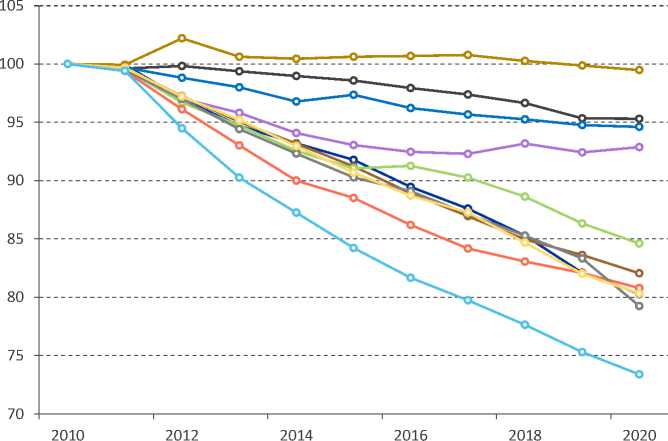

Численность населения, 2010 - 100%

Мезенский МР АО

Онежский МР АО

Приморский МР АО

ГО Архангельск

ГО Северодвинск

Кандалакшский МР МО

Ловозерский МР МО

Терский МР МО

Беломорский МР РК

Кемский МР РК

Лоухский МР РК

Рис. 2. Динамика численности населения прибрежных муниципалитетов в 2010–2020 гг. (2010 год – 100%)

Источник: Муниципальные районы и городские округа Архангельской области и Ненецкого автономного округа, Муниципальные образования Республики Карелия, Муниципальные образования Мурманской области: стат. справочники.

районе (рис. 2). Миграция из Архангельска в другие регионы компенсируется переездом населения в него из других муниципалитетов. Теперь в Архангельске проживает более половины населения десяти муниципалитетов, доля семи наиболее отдаленных замет- но сократилась, а ближайших к Архангельску Северодвинска и Приморского района даже незначительно выросла. Самая сложная ситуация фиксируется в Лоухском районе, где численность населения сократилась на четверть. Невозможность получить профессио- нальное образование в своем муниципалитете ведет к оттоку молодых людей, они уезжают на учебу в региональный центр, из которого не возвращаются в значительной степени из-за низкого качества жизни и отсутствия работы с достойной зарплатой. В результате в отдаленных от регионального центра муниципалитетах затруднено создание новых предприятий.

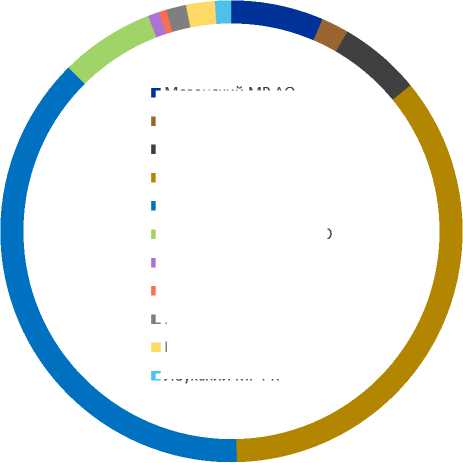

Большинство предприятий расположено в Архангельске и Северодвинске, их доля в объеме отгруженной собственной продукции и оказанных услуг превышает 73% (рис. 3). Относительно развиты еще три муниципалитета (примерно 6%): Кандалакшский (производство алюминия), Мезенский и Приморский, часть предприятий из столиц регионов уходит в пригородные районы.

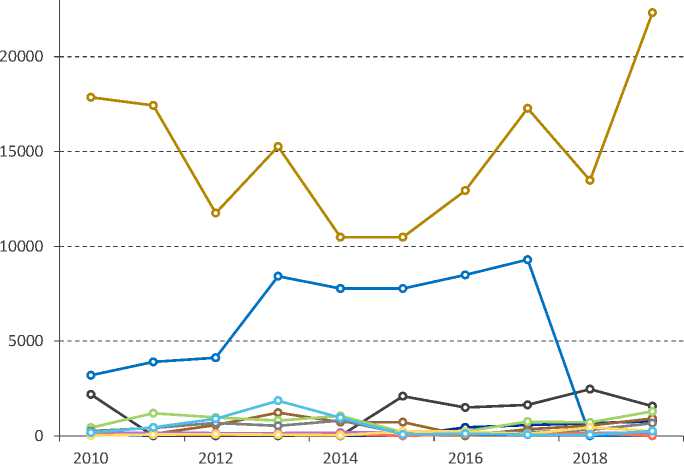

Основная часть инвестиций направляется в экономику Архангельска и Северодвинска, но промышленный Северодвинск получает инвестиций существенно меньше, чем Архангельск (рис. 4). Из других муниципалитетов выделяется пригородный Приморский район.

Рис. 3. Структура оборота предприятий прибрежных муниципалитетов, 2020 год

Источник: Муниципальные районы и городские округа Архангельской области и Ненецкого автономного округа, Муниципальные образования Республики Карелия, Муниципальные образования Мурманской области: стат. справочники.

Мезенский МР АО

Онежский МР АО

Приморский МР АО

ГП Архангельск

ГП Северодвинск

Кандалакшский МР МО

Ловозерский МР МО

Терский МР МО

Беломорский МР РК

Кемский МР РК

Лоухский МР РК

Инвестиции, млн руб.

Мезенский МР АО

Онежский МР АО

Приморский МР АО

ГО Архангельск

ГО Северодвинск

Кандалакшский МР МО

Ловозерский МР МО

Терский МР МО

Беломорский МР РК

Кемский МР РК

Лоухский МР РК

Рис. 4. Инвестиции в основной капитал прибрежных муниципалитетов в 2010–2019 гг., млн руб. в текущих ценах

Источник: Муниципальные районы и городские округа Архангельской области и Ненецкого автономного округа, Муниципальные образования Республики Карелия, Муниципальные образования Мурманской области: стат. справочники.

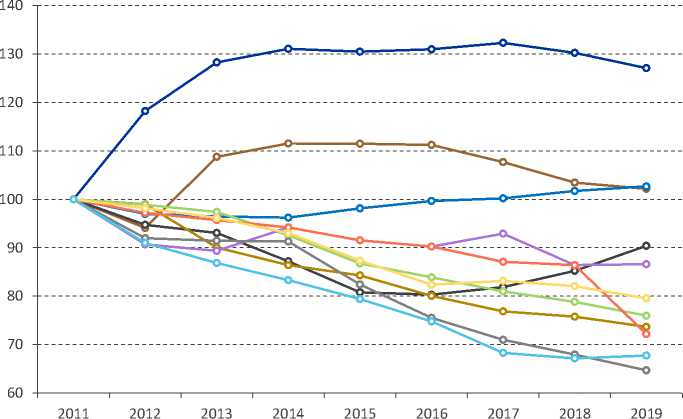

Занятость растет или незначительно убывает в прибрежных муниципалитетах Архангельской области за исключением Архангельска (рис. 5). В муниципалитетах Мурманской области и Республики Карелии численность занятых заметно снижается, причем в Лоухском и Беломорском районах Карелии она за десять лет упала примерно на треть.

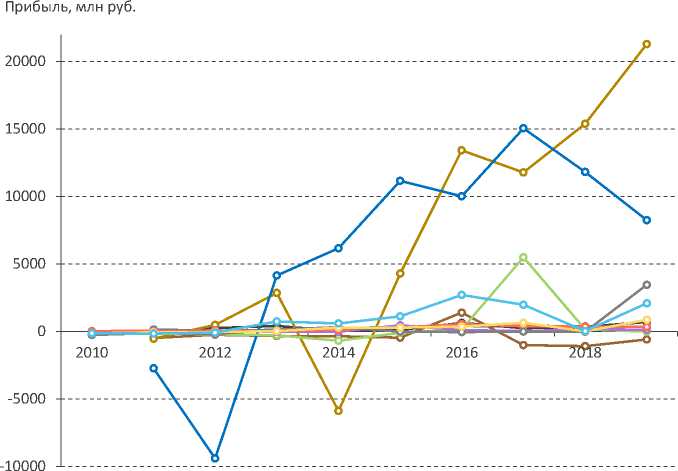

В большинстве муниципалитетов в начале 2010-х гг. финансовые результаты деятельности предприятий оказались отрицательными, и в дальнейшем получаемая предприятиями большинства муниципалитетов суммарная прибыль была невелика (рис. 6). Лишь экономика Архангельска и Северодвинска во второй половине 2010-х гг.

Динамика занятости, 2011 - 100%

Мезенский МР АО

Онежский МР АО

Приморский МР АО

ГП Архангельск

ГП Северодвинск

Кандалакшский МР МО

Ловозерский МР МО

Терский МР МО

Беломорский МР РК

Кемский МР РК

Лоухский МР РК

Рис. 5. Динамика занятости в прибрежных муниципалитетах в 2011–2019 гг. (2011 год – 100%)

Источник: Муниципальные районы и городские округа Архангельской области и Ненецкого автономного округа, Муниципальные образования Республики Карелия, Муниципальные образования Мурманской области: стат. справочники.

Мезенский МР АО

Онежский МР АО

Приморский МР АО

ГО Архангельск

ГО Северодвинск

Кандалакшский МР МО

Ловозерский МР МО

Терский МР МО

Беломорский МР РК

Кемский МР РК

Лоухский МР РК

Рис. 6. Прибыль прибрежных муниципалитетов в 2010–2019 гг., млн руб.в текущих ценах

Источник: Муниципальные районы и городские округа Архангельской области и Ненецкого автономного округа, Муниципальные образования Республики Карелия, Муниципальные образования Мурманской области: стат. справочники.

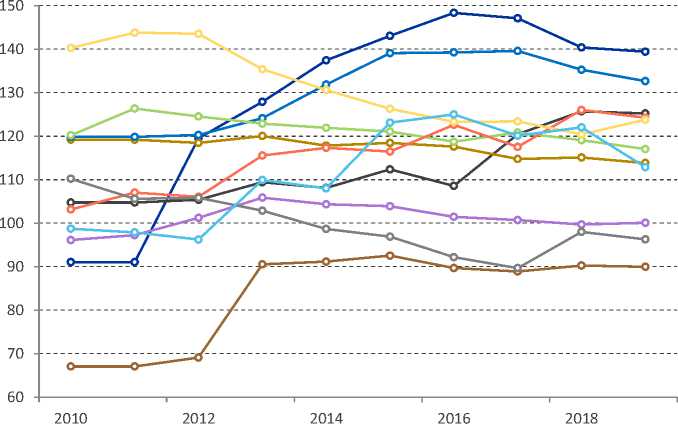

Среднемесячная зарплата, % от уровня РФ

Мезенский МР АО Онежский МР АО Приморский МР АО ГО Архангельск ГО Северодвинск Кандалакшский МР МО

Ловозерский МР МО

Терский МР МО Беломорский МР РК

Кемский МР РК Лоухский МР РК

Рис. 7. Динамика отношения средней зарплаты в прибрежных муниципалитетах к уровню РФ, % Источник: Муниципальные районы и городские округа Архангельской области и Ненецкого автономного округа, Муниципальные образования Республики Карелия, Муниципальные образования Мурманской области: стат. справочники.

стала эффективной, получая значительную прибыль. Кандалакшский, Лоухский, Беломорский и Онежский районы лишь в отдельные годы получали более 1 млрд руб. прибыли.

Средняя зарплата росла во всех муниципалитетах, причем в семи из них быстрее, чем в РФ в целом (рис. 7). Если в 2010 году зарплата была ниже, чем в РФ, в четырех муниципалитетах, то в 2019 году – только в двух. Необходимо отметить, что в двух карельских муниципалитетах зарплата росла медленнее, чем в РФ, а в Беломорском районе стала ниже средней по РФ, хотя в 2010 году превышала ее на 10%. Видимо, для того чтобы население не покидало периферийные территории, рост зарплаты должен существенно превышать общероссийский.

Результаты расчетов

Ранее были предложены возможные сценарии социо-эколого-экономического развития регионов европейской части Арктической зоны РФ: сырьевой, конфликтный и диверсификационный, предполагающие реализацию различных вариантов социально-экономической, структурной и экологической политики. Каждый сценарий распадается на несколько в зависимости от внешних шоков и реализуемой РФ политики (Курило и др., 2020).

Сырьевой сценарий распадается на три: инерционный (сохранение сложившихся тенденций в условиях постепенного сокращения спроса на углеводороды из-за климатических ограничений), рост добычи (переориентация на азиатский и внутренний рынки) и организованное сжатие (рост экономики городов за счет периферии). Диверсификационный также включает три варианта в зависимости от выбора основного направления инвестиций: инновационный, туристический и устойчивого развития. Конфликтный сценарий маловероятен, он связан с возможными военными конфликтами из-за доступа к месторождениям в Арктике.

Два сценария (инерционный и инновационный) рассматривались для прибрежных муниципалитетов (табл. 1). В рамках инновационного сценария не предполагалось строительство автодороги между Беломорском и Архангельском, которая могла бы повысить связность территории, но инвестиции в муниципалитеты западного побережья Белого моря будут расти за счет льгот, связанных со статусом Арктической зоны. Вложения в раз-

Таблица 1. Динамика численности населения прибрежных муниципалитетов, чел.

|

Муниципалитет |

1989 год |

2002 год |

2010 год |

2020 год |

2030 год |

|

|

инерционный |

инновационный |

|||||

|

Мезенский |

17796 |

13124 |

10330 |

8294 |

6600 |

6700 |

|

Онежский |

48691 |

40360 |

35376 |

29031 |

24000 |

24500 |

|

Приморский |

33130 |

30333 |

26327 |

25093 |

24000 |

26000 |

|

Архангельск |

424728 |

362327 |

348783 |

346979 |

345000 |

355000 |

|

Северодвинск |

251392 |

203377 |

192353 |

181990 |

170000 |

185000 |

|

Кандалакшский |

78239 |

60140 |

49544 |

41917 |

35000 |

38000 |

|

Левозерский |

18263 |

14311 |

11820 |

10979 |

10000 |

10500 |

|

Терский |

9752 |

7434 |

6288 |

5080 |

4000 |

4500 |

|

Беломорский |

31381 |

24003 |

19118 |

15151 |

12000 |

14000 |

|

Кемский |

27346 |

20685 |

17756 |

14263 |

11500 |

13000 |

|

Лоухский |

24715 |

20128 |

14760 |

10832 |

8000 |

8500 |

Рассчитано по: Муниципальные районы и городские округа Архангельской области и Ненецкого автономного округа, Муниципальные образования Республики Карелия, Муниципальные образования Мурманской области: стат. справочники.

Таблица 2. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства), млн руб. в ценах 2020 года

|

Муниципалитет |

2015 год |

2020 год |

2030 год |

|

|

инерционный |

инновационный |

|||

|

Мезенский |

20717 |

20656 |

20600 |

21000 |

|

Онежский |

6425 |

6153 |

5900 |

6200 |

|

Приморский |

14844 |

18385 |

23000 |

25000 |

|

Архангельск |

119246 |

113851 |

110000 |

140000 |

|

Северодвинск |

108788 |

121504 |

135000 |

145000 |

|

Кандалакшский |

36844 |

17335 |

17000 |

19000 |

|

Левозерский |

5278 |

2306 |

2300 |

2350 |

|

Терский |

2780 |

989 |

1000 |

1100 |

|

Беломорский |

3828 |

4513 |

5300 |

6100 |

|

Кемский |

4550 |

6431 |

8000 |

9000 |

|

Лоухский |

4305 |

3705 |

3200 |

3500 |

Рассчитано по: Муниципальные районы и городские округа Архангельской области и Ненецкого автономного округа, Муниципальные образования Республики Карелия, Муниципальные образования Мурманской области: стат. справочники.

витие федерального университета и научных организаций будут способствовать появлению инновационных проектов в случае ориентации исследований и образования на решение местных проблем, использование местных ресурсов и информационные технологии, причем необходимо участие крупного и среднего бизнеса. Развитие карельских муниципалитетов будет зависеть от вложений крупных фирм – АФК «Система» и ПАО «Северсталь», предприятия которых расположены в Арктической зоне.

В инерционном варианте расчеты велись по временным зависимостям с учетом изменения удельных весов показателей. В инновационном использовались производственные функции по данным регионов и затем через удельные веса оценивался оборот предприятий муниципалитета. Параметры производственной функции менялись в соответствии с трансформациями структуры экономики (табл. 2). Отметим, что эффект инновационного варианта для периферийных муниципалитетов проявляется слабо.

Обсуждение

Для преодоления деструктивных тенденций и выхода на вектор устойчивого развития необходимо проводить системную работу. Арктические муниципальные образования, объединенные береговой линией Белого моря, входят в состав разных субъектов Федерации и, к сожалению, зачастую при принятии управленческих решений не рассматриваются как единая социо-эколого-экономическая система (Ускова, Секушина, 2021). Формальными институтами, объединяющими эти муниципальные образования, могут выступить национальная концепция управления арктическими прибрежными зонами и интегрированная программа развития Белого моря (Курило и др., 2020). Данные документы позволят реализовать принципы стратегического планирования и управления развитием прибрежных территорий. При планировании социально-экономического развития необходимо учитывать как изменение климата, так и социальные, экономические и политические факторы, которые влияют на способность населения и предпринимателей к адаптации и играют важную роль в процессе принятия решений всеми участниками диалога. При этом в процесс планирования и прогнозирования траекторий развития следует вовлекать представителей различных социальных групп, заинтересованных в будущем своих районов и поселений. Такая возможность может быть реализована через разработку прогнозных сценариев с использованием партисипа-тивных технологий (Nilsson et al., 2017; Петров и др., 2018). Данная технология позволяет генерировать локальные релевантные сценарии будущих изменений, вложенные в глобальные сценарии трансформации (Nilsson et al., 2015). При этом в процессе планирования необходимо учитывать важность поиска и нахождения баланса между социально-экономическим развитием, добычей ресурсов и снижением нагрузки на окружающую среду, а это возможно лишь в результате построения диалога между всеми группами интересов: государственными структурами, предпринимательским сооб- ществом, населением, в том числе коренным, и общественными организациями (Макаров, Степанов, 2015).

Будущее развитие территорий во многом зависит от существующей экономической и институциональной структуры, в которой продолжается текущая деятельность и могут зародиться новые предпринимательские идеи. Появлению таких идей могут способствовать внешние импульсы развития, возникшие вследствие реализации современных образовательных программ, в том числе дистанционных, для действующих и потенциальных предпринимателей (Nilsеn, 2016).

Выводы

Прибрежные муниципалитеты существенно различаются по динамике социальноэкономического развития. Муниципалитеты западного побережья Белого моря находятся далеко от региональных столиц и быстро теряют население. Невозможность получить профессиональное образование в своем муниципалитете ведет к оттоку молодежи, уезжающей на учебу в региональный центр. Обратно молодые люди не возвращаются, поскольку качество жизни в региональном центре намного выше и есть вакансии с относительно высокой зарплатой. В результате в отдаленных от регионального центра муниципалитетах затруднено создание новых предприятий. Для изменения положения в муниципалитетах необходимо развивать систему среднего профессионального образования в содружестве с заинтересованным крупным бизнесом и образовательными учреждениями региональных столиц, прежде всего Архангельска. Региональным властям следует воссоздать систему среднего профессионального образования в содружестве с региональным бизнесом в муниципальных центрах, привлечь к преподаванию квалифицированные кадры и совместно с местными властями создать комфортные условия для выпускников. Способствовать этому может специальный экономический режим Арктической зоны, позволяющий активи- зировать развитие туризма. Прибрежные муниципалитеты не имеют значительных минерально-сырьевых ресурсов, леса низкопродуктивны и медленно восстанавливаются после перерубов предыдущего периода, активизация использования рыбных ресурсов и аквакультуры требует развития транспортной инфраструктуры. Реализация транспортных проектов повысит связность территорий и позволит усилить влияние обладающего научным и образовательным потенциалом Архангельска на прибрежные муниципалитеты, способствуя реализации инвестиционных проектов.

Список литературы Развитие муниципалитетов побережья Белого моря

- Дмитриева Т.Е., Бурый О.В. (2019). Опорные зоны развития Российской Арктики: содержание, рейтинги и проекты // ЭКО. № 1 (535). С. 41-59.

- Дружинин П.В., Зимин Д. (2019). Влияние внешних шоков на пространственную структуру населения приграничных территорий // Вестник СПбГУ. Сер.: Экономика. № 3. С. 397-418. DOI: 10.21638/ spbu05.2019.304

- Жаров В.С., Иванова М.В. (2015). Проблемы управления социально-экономическим развитием регионов Арктики // Вестник Мурманского государственного технического университета. № 3. С. 393-400.

- Зайков К.С., Кондратов Н.А., Кудряшова Е.В., Липина С.А., Чистобаев А.И. (2019). Сценарии развития Арктического региона (2020-2035 гг.) // Арктика и Север. № 35. С. 5-24.

- Кожевников С.А. (2019). Проблемы Европейского Севера и возможности его участия в развитии Арктической зоны РФ // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 12. № 1. С. 87-107.

- Контуры будущего Российской Арктики: опыт построения комплексных сценариев развития арктической зоны России до 2050 (2018) / А.Н. Петров [и др.] // Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического университета. № 53. С. 156-171.

- Курило А.Е., Дружинин П.В., Шкиперова Г.Т., Прокопьев Е.А. (2020). Социально-экономическое развитие прибрежных муниципальных районов Беломорья // Арктика: экология и экономика. № 2 (38). С. 97-108. DOI: 10.25283/2223-4594-2020-2-97-108

- Макаров И.А., Степанов И.А. (2015). Экологический фактор экономического развития Российской Арктики // ЭКО. № 11. С. 120-138.

- Пчельников М.В. (2016). Местное сообщество как политический актор в формировании экологического управления прибрежными территориями и сопредельными районами // Современные тенденции социального, экономического и правового развития стран Евразии: сб. научных трудов. М. С. 584-589.

- Ускова Т.В., Секушина И.А. (2021). Стратегические приоритеты развития малых и средних городов // Экономические и социальные приоритеты: факты, тенденции, прогноз. № 1. С. 56-70. DOI: 10.15838/esc.2021.1.73.5

- Фаузер В.В., Смирнов А.В. (2018). Мировая Арктика: природные ресурсы, расселение населения, экономика // Арктика: экология и экономика. № 3. С. 6-22. URL: DOI: 10.25283/2223-4594-2018-3-6-22

- Фаузер В.В., Смирнов А.В. (2020). Миграции населения российской Арктики: модели, маршруты, результаты // Арктика: экология и экономика. № 4 (40). С. 4-18. URL: DOI: 10.25283/2223-4594-2020-4-4-18

- Фаузер В.В., Смирнов А.В., Лыткина Т.С., Фаузер Г.Н. (2021). Российская и Мировая Арктика: население, экономика, расселение / отв. ред. В.В. Фаузер. М.: РОССПЭН. 307 с.

- Aanesen M., Falk-Andersson J., Vondolia G.K., Borch T., Navrud S., Tinch D. (2018). Valuing coastal recreation and the visual intrusion from commercial activities in Arctic Norway. Ocean and Coastal Management, 153, 157-167. DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2017.12.017

- Anisimov O.A. et al. (2007). Polar regions (Arctic and Antarctic). Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment. Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press. Cambridge. Available at: https://www.ipcc.ch/ site/assets/uploads/2018/02/ar4-wg2-chapter15-1.pdf (accessed 01.03.2021).

- Auty R.M. (1993). Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis. Routledge, London. Desjardins S., Friesen T., Jordan P. (2020). Looking back while moving forward: How past responses to climate change can inform future adaptation and mitigation strategies in the Arctic. Quaternary International, 549, 239-248. DOI: 10.1016/j.quaint.2020.05.043

- Fukasawa M. (2021). Arctic Challenge for Sustainability (ArCS) project. Polar Science, 27. DOI: 10.1016/j.polar.2021.100651

- Halonen M., Sepponen S., Mikkola J., Descombes L. If we lose the Arctic, we lose the world. Report of the 1st Arctic Resilience Forum 10-11 September 2018 in Rovaniemi, Finland. Available at: https://oaarchive.arctic-council.org/ bitstream/handle/11374/2379/Arctic-Resilience-Forum-Final-Report-_-2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Iversen A., Asche F., Buck M., Henriksen E., Stein J., Svalestuen S. (2020). The growth and decline of fisheries communities: Explaining relative population growth at municipality level. Marine Policy, 112. DOI: 10.1016/j.marpol.2019.103776

- Kaltenborn B., Linnell J., Thomassen J., Lindhjem H. (2017). Complacency or resilience? Perceptions of environmental and social change in Lofoten and Vesteralen in northern Norway. Ocean & Coastal Management, 138, 29-37. DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2017.01.010

- Landauer M., Komendantova N. (2018). Participatory environmental governance of infrastructure projects affecting reindeer husbandry in the Arctic. Journal of Environmental Management, 223, 385-395. DOI: 10.1016/j.jenvman.2018.06.049

- Moroshkina M.V. (2020). Asymmetry of development of coastal cities in the Arctic zone of the Russian Federation. 5th International Scientific Conference «Arctic: History and Modernity». IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 539 012063. DOI: 10.1088/1755-1315/539/1/012063

- Nilsen T. (2016). Why Arctic policies matter: The role of exogenous actions in oil and gas industry development in the Norwegian High North. Energy Research & Social Science, 16, 45-53. DOI: 10.1016/j.erss.2016.03.010

- Nilsson A.E. et al. (2017). Towards extended shared socioeconomic pathways: A combined participatory bottom-up and top-down methodology with results from the Barents region. Global Environmental Change, 45, 124-132. DOI: 10.1016/j.gloenvcha.2017.06.001

- Nilsson A.E., Carlsen H., Watt L.M. (2015). Uncertain Futures: The Changing Global Context of the European Arctic. SEI Working Paper 2015-12. Available at: sei-wp-2015-uncertain-futures-nilssonv2.pdf

- Sueyoshi T., Fukasawa M., Enomoto H., Saitoh S., Kikuchi T. (2021). Background and activities of the Arctic Challenge for Sustainability (ArCS) project. Polar Science, 27. DOI: 10.1016/j.polar.2021.100647

- Turunen M.T., Rasmus S., Bavay M., Ruosteenoja K., Heiskanen J. (2016). Coping with difficult weather and snow conditions: reindeer herders' views on climate change impacts and coping strategies. Climate Risk Management, 11, 15-36. DOI: 10.1016/j.crm.2016.01.002

- Vihervaara P., Kumpula N., Tanskanen A., Burkhard B. (2010). Ecosystem services - A tool for sustainable management of human-environment systems. Case study Finnish Forest Lapland. Ecological Complexity, 7, 410-420. DOI: 10.1016/j.ecocom.2009.12.002

- Wilson E., Stammler F. (2019). Beyond extractivism and alternative cosmologies: Arctic communities and extractive industries in uncertain times. The Extractive Industries and Society, 3, 1-8. DOI: 10.1016/j.exis.2015.12.001