Развитие нервной, мышечной и сердечнососудистой систем у пациентов со сколиотической деформацией I-II степени в онтогенезе. Сообщение I. Динамика показателей ЭЭГ у пациентов со сколиотической деформацией I-II степени в возрасте от 6 до 18 лет

Автор: Бутуханов В.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2012 года.

Бесплатный доступ

Проблема развития сложной нервной системы, обеспечивающей управляющую функцию в онтогенезе, у пациентов со сколиотической деформацией I-II степени является актуальной и мало разработанной. Целью настоящей работы явилось изучение развития специфических и неспецифических регуляторных систем на основе вероятностного анализа фоновой биоэлектрической активности мозга у пациентов со сколиотической деформацией I-II степени в онтогенезе. Исследования были проведены на 104-х пациентах в возрасте от семи до 18 лет со сколиотической деформацией I-II степени. Функциональное состояние коры больших полушарий оценивалось по данным ЭЭГ лобно-теменного отведения. У пациентов в возрастной группе от шести до 10 лет получены достоверно высокие значения активности - и -ритмов и низкие значения 2- и -активности по сравнению с другими возрастными группами, что свидетельствует о незрелости как фронто-таламической, так и неспецифической регуляторных систем. Полное созревание регуляторных систем головного мозга у пациентов со сколиотической деформацией I-II степени происходит к 18 годам.

Сколиоз, онтогенез, центральная нервная система

Короткий адрес: https://sciup.org/142121547

IDR: 142121547

Текст научной статьи Развитие нервной, мышечной и сердечнососудистой систем у пациентов со сколиотической деформацией I-II степени в онтогенезе. Сообщение I. Динамика показателей ЭЭГ у пациентов со сколиотической деформацией I-II степени в возрасте от 6 до 18 лет

The problem of development of the complex nervous system providing a controlling function in ontogenesis in patients with I-II degree scoliosis is of current interest, and it is little worked out. The aim of the present work was to study ontogenesis of specific and non-specific regulatory systems in patients with I-II degree scoliosis on the basis of the probabilistic analysis of the brain bioelectrical background activity. The studies were performed in 104 patients at the age of 7-18 years with I-II degree scoliosis. The functional condition of cerebral hemisphere cortex was evaluated by the data of frontoparietal lead EEG. The reliably high values of ∆- and θ-rhythm activity were obtained in patients of the age-related group of 6-10 years, as well as the low values of α2- and β-activity, in comparison with other age-related groups thereby evidencing the immaturity of both the frontothalamic and non-specific regulatory systems. Complete maturation of the brain regulatory systems in patients with I-II degree scoliosis takes place by the age of 18 years. Keywords : scoliosis, ontogenesis, central nervous system.

По мнению Т.Б. Величковского с соавт. [2], к основным этапам формирования ребенка в онтогенезе необходимо отнести достижение гармоничного роста и развитие – основные функции детского организма.

Дифференцировка (развитие) и рост неразрывно связаны между собой. Особенностью этих процессов является то, что определенные стадии развития могут наступать только при достижении определенных размеров органа или системы и всегда сменяют друг друга. Чередование периодов роста и дифференцировки служит естественным биологическим маркером этапов возрастного развития.

Исследованиями H.T. Epstein [27] были выде-ле-ны пять стадий увеличения веса мозга (УВМ) чело- века в постнатальном развитии, которые наступают возрасте 3-10 месяцев, 2-3 года, 6-8, 10-12 и 14-16 лет. УВМ связывается авторами с ветвлением отростков нервных клеток и миелинизацией аксонов. Анализ периодов изменения мощности α-ритма и средней частоты ЭЭГ со стадиями УВМ человека выявил их совпадение во времени.

На разных возрастных этапах меняется вклад различных мозговых структур, лежащих в основе гетерохронности созревания таких компонентов управляющих функций как способность сопротивляться отвлечению, возможности переключения и усвоения сложных алгоритмов, обеспечения этих процессов, а также характер их взаимодействия. Выделяются критические периоды в созревании морфофункциональной системы произвольной регуляторной деятельности, когда происходят как значимые перестройки в формировании мозгового аппарата, так и качественные преобразования со стороны управляющих функций. Это возраст 8-12 месяцев, 3, 5-6 и 9-10 лет [4, 5, 6].

Отмечается положительная возрастная динамика среднего балла высших психических функций от трех к четырем и от четырех к пяти годам (эволюционный скачок) и отрицательная динамика от 5 к 6 годам – своего рода «регрессивный скачок» или «диссолюция» [8]. Функциональное состояние организма у школьников, оцениваемое по показателю активности регуляторных систем (ПАРС), также меняется волнообразно. Первый его подъем отмечен у детей в возрасте 6-7 лет (7 лет – максимум, затем снижение до 11 лет), второй – у детей 11-12 лет (12 лет – максимум, затем снижение до 16 лет) и третий - у подростков 17-18 лет (18 лет - макси - мум) [3, 15].

Проблема развития сложной нервной системы, обеспечивающей управляющую функцию в онтогенезе, у пациентов со сколиотической деформацией I-II степени является актуальной и мало разработанной. Существует достаточное количество информативных методов, оценивающих функциональное состояние ЦНС, одним из которых является анализ биоэлектрической активности мозга по данным ЭЭГ. В то же время вероятностный подход в анализе ЭЭГ развивающегося мозга представлен недостаточно.

Целью настоящей работы явилось изучение развития специфических и неспецифических регуляторных систем на основе вероятностного анализа фоновой биоэлектрической активности мозга у пациентов со сколиотической деформацией I-II степени в возрастных группах от 6 до 10, от 10 до 14 и от 14 до 18 лет.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Одним из неинвазивных методов исследования функционального устройства коры головного мозга человека остается анализ пространственно-временной организации ритмической электрической активности. Особое значение электроэнцефалографические методы приобретают при исследовании созревания мозга у детей, поскольку возрастная динамика формирования показателей ЭЭГ отражает основные этапы развития морфофункциональной организации корковых и подкорковых нейронных сетей [20].

Исследования были проведены у пациентов в возрасте от шести до 18 лет со сколиотической деформацией I-II степени. Все пациенты по возрасту были разделены на три группы: 20 пациентов – в возрасте от шести до 10 лет (7,7±0,9 года); 35 пациентов – от 10 до 14 лет (12,5±0,7 года); 49 пациентов – от 14 до 18 лет (16,2±0,9 года). Функциональное состояние лобно-базальных (орбитофронтальных) отделов коры с учетом их анатомических связей с подкорковыми структурами (таламическими ядрами, лимбическими структурами, гипоталамусом и др.) оценивалось по данным ЭЭГ лобно-затылочного отведения. Реги- страция ЭЭГ и последующая обработка результатов осуществлялась с помощью электронно-вычислительного комплекса по методике, разработанной в отделе экологической физиологии НИИ экспериментальной медицины РАМН [17]. По ЭЭГ определялось вариационное распределе-ние ритмов ∆ (1,75-3,5 Гц), 9 (3,6-7,0 Гц), а, (7,1-10,5 Гц), а2 (10,6-14,0 Гц), в! (14,1-21,2 Гц) и в2 (21,3-28,0 Гц). Для каждой группы испытуемых строились графы вероятности переходов основных ритмов ЭЭГ по методике, предложенной С.И. Сороко с соавт. [16]. Оценка вероятности переходов ритма в ритм может служить индикатором созревания как отдельных структур головного мозга, так и нейрональных сетей, в частности, фронто-таламической структуры и неспецифической регуляторной системы, обеспечивающих программирование, регуляцию и контроль психической деятельности.

Статистическая обработка включала оценку среднего арифметического, доверительного интервала. Для характеристики межгрупповых различий применялся t-критерий Стьюдента. Достоверным считали уровень значимости р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Согласно морфологическим исследованиям [18, 20, 21], возраст 5-6 лет является важным этапом в развитии лобной коры головного мозга. В этом возрасте отмечается высокий темп роста ассоциативных слоев, увеличение объема нейронов, компактность нейронных группировок, активное формирование базальных дендритных комплексов в различных полях лобной доли. Расширяется система связей нейронов лобных полей с другими структурами мозга. Морфофункциональное созревание лобных отделов коры и их связей к шести годам является важным условием формирования фронтально-таламической (ФТ) регуляторной системы. Эта система включает префронтальную кору, ме- диодорзальное ядро таламуса и связи между ними [1, 9]. В этом же возрасте отмечены признаки формирования второй восходящей «неспецифической» системы активации [9], которая включает в себя кору, неспецифические ядра таламуса (высшие отделы РФ) и связи между ними. Действие ее реализуется через неспецифические (центральные) ядра таламуса, куда кроме сенсорных сигналов поступают сигналы из новой коры, лимбической системы, подкорковых ядер, мозжечка. С ними, очевидно, связаны перестройки спонтанной ритмики ЭЭГ, определяющие динамику высших мозговых процессов: переживание, эмоции, мышление, организацию новой деятельности и т.д. [10].

Анализ фоновой электрической активности мозга детей 5-6 лет позволил выявить определенные паттерны ЭЭГ, свидетельствующие о морфофункциональной незрелости фронто-таламической регулирующей системы [9]. На ЭЭГ это проявляется билатерально синхронной электрической активностью в виде групп регулярных колебаний θ- (реже ∆) диапазона в лобных и центральных областях головного мозга. При незрелости неспецифической активации снижается уровень когерентности α-колебаний в различных зонах коры [9].

Установлено, что существенным фактором, влияющим на успешность обучения детей 6-8 лет, является морфофункциональное созревание фронто-таламической регуляторной системы. У неуспевающих детей ЭЭГ-признаки несформированности этой системы отмечаются в различных выборках в 60-80 % случаев [9]. Незрелость фронто-таламической регуляторной системы негативно влияет на состояние практически всех компонентов программирования, регуляции и контроля деятельности.

Возраст 9-10 лет является значимым как с точки зрения развития мозга в целом, так и его лобных отделов. По данным Л.К.Семеновой с соавт. [18], к 9-10 летнему возрасту увеличивается ширина клеточных группировок, расширяется сеть аксонных коллатералей, усложняются горизонтальные взаимосвязи, увеличивается объем нейронов и заканчивается миелинизация в лобной коре. В этом же возрасте снижается скорость мозгового метаболизма глюкозы, который к 16-18 годам достигает взрослого уровня [31].

В таблице 1 представлено распределение мощности ритмов ЭЭГ у пациентов со сколиотической деформацией I-II степени в возрасте от 6 до 18 лет.

Как показали результаты наших исследований, у пациентов со сколиотической деформацией I-II степени в возрастной группе от 6 до 10 лет получены достоверно высокие значения активности А- и 9-ритмов по сравнению с другими возрастными группами (таблица). Большинство авторов мощность низкочастотной активности (∆-, 9-диапазонов) у детей связывают с развитием интеллекта [12, 26], дефицитом внимания, сочетающимся с гиперактивностью [24, 32]. В свою оче- редь, существует представление о негативной связи мощности низкочастотной θ-активности с уровнем зрелости мозговых структур [12]. Высокая мощность ∆- и θ-диапазонов ЭЭГ, согласно данным других исследователей, говорит о незрелости как фронто-таламической регулирующей системы, так и неспецифической активации [9].

Это же подтверждается высокой активностью а 1 (24,3±2,6 %) по сравнению с активностью а2 (17,1±1,3 %) и низкими значениями активности в ( и в2, соответственно (12,2±2,2 %; 6,9±1,8 %). Наиболее выраженное влияние не-зрелости фронто-таламической регулирующей системы наблюдается в возрасте 7-8 лет и отражается в повышении импульсивности, в трудностях переключения с программы на программу, в снижении устойчивости усвоения программы, в трудности создания стратегии деятельности, в снижении самоконтроля. Влияние незрелости неспецифической активации в 7-8 лет проявляется в трудностях контроля, которые могут быть устранены при привлечении внимания ребенка к его ошибкам и в мнестической сфере – в инерт-ности элемента программ [19].

В группе пациентов в возрасте от 10 до 14 лет наблюдается достоверное снижение ∆- (2,7±0,9 %) и θ-активности (21,8±3,0 %), достоверное повышение а2- (23,9±0,8 %) и в^активности (14,5±2,0 %), относительно первой возрастной группы испытуемых. Снижение А- и 9-ритмов и повышение а2-ритма отражает динамику в созревании специфических и неспецифических регуляторных систем. Klmesch с со-авт. [28] и другие исследователи проверяли гипотезу, согласно которой эффективность мнемической деятельности связана с развитием таламо-кортикаль-ных сетей и частотой α–ритма. Было установлено, что испытуемые с более высокой частотой α-ритма имели лучшую память, чем лица с низкой частотой. Корреляция между фоновой частотой и эффективностью запоминания подтвердилась. Мощность ЭЭГ в α-диапазоне является показателем деятельности системы памяти и внимания [6, 25]. Увеличение β-активности указывает как на усиление воздействия на кору больших полушарий со стороны регуляторных систем подкорковых образований и развития мозга в целом, так и его лобных отделов.

Таблица 1

Вариационное распределение мощности ритмов ЭЭГ (%) у пациентов в возрасте от 6 до 18 лет со сколиотической деформацией I-II степени

|

∆ |

θ |

α1 |

а2 |

β1 |

в 2 |

|

1,5-3,5 Гц |

3,6-7,5 Гц |

7,6-9,5 Гц |

9,6-12,5 Гц |

12,6-17,5 Гц |

17,6-30 Гц |

|

Пациенты в возрасте от 6 до 10 лет (7,7±0,9) (n=20) |

|||||

|

4,02±1,3*,** |

33,3±3,5 ** |

24,3±2,6 |

17,1±1,3 * |

12,2±2,2 ** |

6,9±1,8 ** |

|

Пациенты в возрасте от 10 до 14 лет (12,5+0,7) (n=35) |

|||||

|

2,7±0,9 * |

21,8±3,0 * |

27,4±3,3 |

23,9±0,8*, *** |

14,5±2,0 *** |

8,4±1,7*** |

|

Пациенты в возрасте от 14 до 18 лет (16,2±0,9) (n=49) |

|||||

|

2,9±0,8 |

19,0±2,0 |

25,4±2,1 |

17,9±2,6 |

20,3±2,1 |

12,8±1,7 |

Примечание: * - р < 0,05 достоверность между первой и второй, ** - р < 0,05 - между первой и третьей и *** - р < 0,05 – между второй и третьей группами больных.

При исследовании дипольных источников β1-активности показано, что их локализация находится в лобно-базальных структурах коры [11]. С деятельностью лобно-базальной коры связывают формирование процессов эмоциональной деятельности и самосознания [5]. Положительная динамика в ∆-, θ- и α-активности позволяет сделать вывод о продолжающемся развитии фронто-таламической и неспецифической регуляторных систем. По отсутствию динамики в β2-активности, вероятно, можно судить о еще мор-фофункциональной незрелости некоторых элементов коры больших полушарий.

В третьей возрастной группе (от 15 до 18 лет) мощность А- и 9-активности практически не изменяется относительно второй возрастной группы испытуемых. Отмечена тенденция к уменьшению мощности в диапазоне α-ритма (таблица 1). Этот факт был отмечен и другими исследователями [33]. Значительно возрастает в-активность, величина которой становится достоверно выше не только относительно первой, но и второй группы испытуемых (таблица). Выраженная десинхронизация может означать переход от взаимодействия осцилляторов таламуса внутри данного диапазона (например, α) с другими осцилляторами более высоких частот. Возможно, преобладание более высоких частот обусловлено взаимодействием с осцилляторами других глубинных структур мозга (миндалины), собственная частота которых находится в диапазоне 25-60 Гц [10].

Начало младшего школьного возраста (710 лет) знаменуется событием, которое в психологии принято обозначать как кризис семи лет [4]. Морфологические изменения, происходящие во фронтальной коре в 7-8 лет, свидетельствуют о постепенном формировании более специализированных связей фронтальной коры с другими структурами мозга, специализации лобных областей и усилении их роли в реализации психических функций [22].

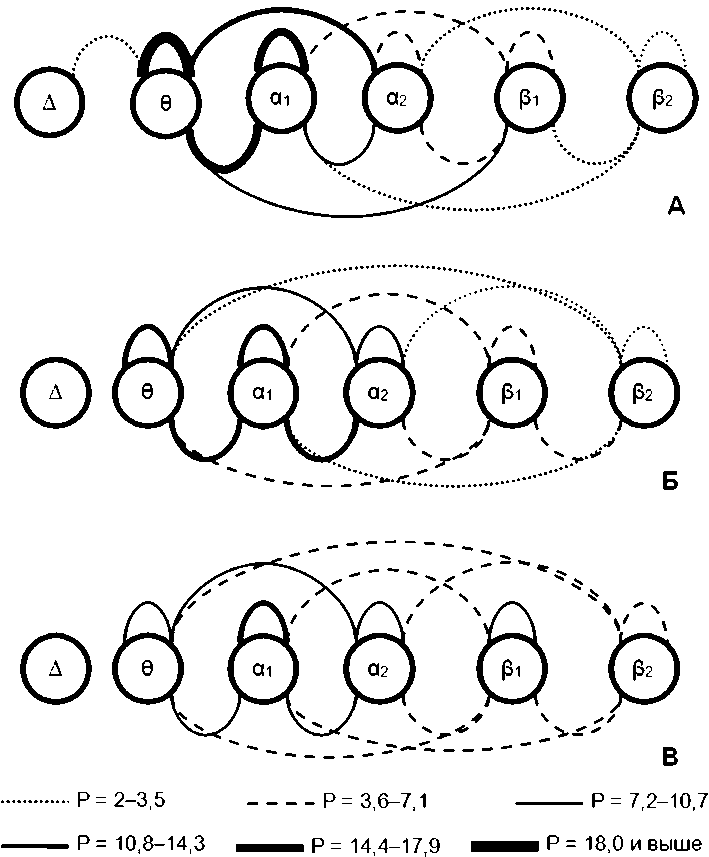

Использование методики, направленной на изучение вероятности переходов ритмов в себя и в другие ритмы ЭЭГ (синхронизация и взаимодействие их основных ритмов), позволило выявить следующие закономерности. В первой группе у пациентов в возрасте от 6 до 10 лет была характерна высокая вероятность перехода θ в θ-ритм («9-ядро») и а1- в а1-ритм, низкая вероятность перехода а2- в а2-ритм , в(- в в^ритм, очень низкая в2-в в2-ритм и отсутствие перехода А- в А-ритм. Вероятность перехода одного из ритмов в собственный ритм отражает веретенообразную активность данного ритма, связанную с взаимодействием существующих внутри частот данного диапазона нескольких осцилляторов, слегка отличающихся по периоду колебаний [10]. Установлено, что А-ак- тивность генерируется в структурах ствола мозга, 9-ритм - в структурах лимбической регуляторной системы [29], альфа-ритм - системой осцилляторов таламуса. В отношении интерпретации β-ритма возникают сложности. Установлено, что нейронные элементы коры не способны к длительной генерации ритмических колебаний. Они затухают после нанесенного раздражения через 2-5 сек. с частотой колебаний в пределах двух Гц. Возможно, преобладание в ЭЭГ высоких частот обусловлено взаимодействием с другими глубинными структурами мозга (миндалина), собственная частота которых находится в диапазоне 25-60 Гц [10]. Тем не менее, несомненным фактом является то, что в-активность связана со зрелостью элементов коры больших полушарий, в частности, с отражением постсинаптических потенциалов [10].

Одним из необходимых условий для прогрессивного развития нейронов коры и нейронных объединений в коре являются корково-подкорковые взаимодействия на этапах онтогенеза. Функциональное созревание глубинных регулирующих систем мозга может оказывать разное влияние на реализацию произвольной регуляции деятельности, высших психических функций у детей и создавать необходимые условия для формирования межцентральных от-ношений в мозге [7, 9].

При исследовании вероятности переходов одного ритма в другие в первой группе у пациентов в возрасте от 7 до 10 лет было установлено высокое взаимодействие 9- с а 1 - и а2-ритмами, т.е. высокое взаимодействие между лимбической и таламической системами. Отмечается уменьшение взаимодействия между ритмами, начиная от ∆– к β-ритму (рис. 1, А).

Для второй группы пациентов в возрасте от 10 до 14 лет относительно первой группы было характерно уменьшение вероятности перехода θ- в θ-и а 1 - в а 1 -, увеличение а2- в а2-ритм и равновеликая вероятность переходов внутри этих ритмов. Увеличивается вероятность переходов а 1 - в а2-ритм, в | - в в2-ритм, т.е. между таламусом и корой головного мозга. Появляется вероятность перехода θ- в в2-ритм, т.е. между лимбической системой и корой головного мозга (рис. 1, Б).

В третьей группе пациентов в возрасте от 14 до 18 лет относительно первой и второй групп больных наблюдается уменьшение количества переходов θ- в θ-ритм, увеличение переходов β1- в в 1 - ритм, практически сохраняются значения переходов а- в а-ритм и 9- в а2-ритм, и снижаются а 1 - в а2-ритм. Увеличивается вероятность переходов 9-и а- в в2-ритм, а2- в в , - и в2-ритмы, т.е. между лимбической системой, таламусом и корой больших полушарий и снижается вероятность перехода θ- в α1-ритмы, т.е. между лимбической и таламической системами (рис. 1, В).

Рис. 1. Графы распределения вероятности переходов ритмов ЭЭГ у пациентов со сколиотической деформацией I-II степени в возрасте от 6 до 10 лет (А), в возрасте от 10 до 14 лет (Б), в возрасте от 14 до 18 лет (В)

ВЫВОДЫ

-

1. У пациентов со сколиотической деформацией I-II степени в возрастной группе от шести до 10 лет получены достоверно высокие значения активности А- и 9-ритмов и низкие значения а2- и в-активности по сравнению с другими возрастными группами, что свидетельствует о незрелости как фронто-таламической, так и неспецифической регуляторных систем.

-

2. Полное созревание регуляторных систем головного мозга у пациентов происходит к 18 годам.

-

3. С увеличением возраста, по данным ЭЭГ, наблюдается уменьшение синхронизации 9- и а 1 -

- ритмов и увеличение а2-, в1- и в2-ритмов. Взаимодействие между ∆- и θ-ритмами, θ- и α1-ритмами уменьшается и увеличивается между 9- и а2-, в1-и в2-ритмами, а1- и а2-, в1- и в2-ритмами, в1- и в2-ритмом.

-

4. Оценка вероятности переходов ритма в ритм и внутри себя может служить индикатором созревания как отдельных структур головного мозга, так и нейрональных сетей, в частности, фронто-таламической структуры и неспецифической регуляторной системы, обеспечивающих программирование, регуляцию и контроль психической деятельности.