Развитие отраслей лесопромышленного комплекса как инструмент реализации региональных модернизационных процессов во второй половине ХХ в. (на примере Карелии)

Автор: Кулагин Олег Игоревич

Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist

Рубрика: Экономическое развитие

Статья в выпуске: 1 (48), 2020 года.

Бесплатный доступ

Введение. Развитие промышленности в экономической истории России часто становилось одним из главных факторов активизации модернизационных процессов. При этом особенно активно в периоды модернизационных рывков развивались отрасли, максимально актуальные и жизненно необходимые для государства. К таковым можно отнести развитие металлургии, машиностроения, угольной и нефтяной отраслей и т. д. Важно понять, как развитие той или иной промышленной отрасли повлияло на развитие модернизационных процессов в российских регионах. Исследование региональной специфики позволяет более скрупулезно раскрыть особенности реализации российских модернизационных процессов, так как на общегосударственном уровне можно проследить только макротенденции. Отечественный лесопромышленный комплекс (ЛПК) всегда был важным элементом советской, а затем российской экономики. Карелия в течение второй половины ХХ в. развивалась как моноотраслевой регион с преимущественным развитием отраслей ЛПК. В результате ЛПК стал инструментом реализации модернизационных процессов в республике, что не могло не отразиться на состоянии и развитии ресурсного потенциала региона. Материалы и методы. Исследование основано на анализе преимущественно статистических материалов, отражающих влияние отраслей ЛПК на развитие региональных модернизационных процессов. Изучение региональных особенностей социально-экономического развития Карелии как моноотраслевого региона позволяет выявить особенности модернизации в отдельных регионах России, где развитие отраслей ЛПК стало основой экономического развития. В процессе исследования применялись историко-системный, историко-динамический, историко-сравнительный, историко-генетический методы. Результаты исследования. В ходе анализа статистических данных по Карелии были выявлены основные тенденции производственного, социально-инфраструктурного и демографического развития республики под влиянием развития отраслей ЛПК. Определены основные причины, приведшие к постепенному снижению показателей социально-экономического развития. Показано, что общей причиной снижения ресурсного потенциала Карелии стало сохранение на протяжении десятков лет однобокой ориентации на развитие преимущественно отраслей ЛПК. Обсуждение и заключение. Карелия в течение рассматриваемого периода формировалась как моноотраслевой регион с преимущественным развитием отраслей ЛПК, что прямо повлияло на успешность реализации в республике модернизационных процессов. Наметившийся с середины 1960-х гг. спад в развитии отраслей ЛПК республики привел к снижению производства древесины, общему спаду промышленного производства, слабой развитости отраслей по производству товаров народного потребления, отсутствию развитой социальной инфраструктуры.

Лесопромышленный комплекс, модернизационные процессы, карелия, инструмент, моноотраслевой регион

Короткий адрес: https://sciup.org/147218540

IDR: 147218540 | УДК: 338.45:94(47)

Текст научной статьи Развитие отраслей лесопромышленного комплекса как инструмент реализации региональных модернизационных процессов во второй половине ХХ в. (на примере Карелии)

Развитие промышленности в экономической истории России нередко становилось одним из главных факторов активизации модернизационных процессов. При этом особенно активно в периоды модернизационных рывков развивались отрасли, максимально актуальные и жизненно необходимые для государства. К таковым можно отнести развитие металлургической [1; 7], угольной [3] и других отраслей [5]. Важно понять, как развитие той или иной промышленной отрасли повлияло на развитие модернизационных процессов в российских регионах. Исследование региональной специфики, на наш взгляд, позволяет более скрупулезно раскрыть особенности реализации российских модернизационных процессов, так как на общегосударственном уровне можно проследить только макротенденции.

Развитие отраслей лесопромышленного комплекса (ЛПК) играло большую роль в развитии отечественной экономики. В силу особенностей ЛПК стал удобным инструментом освоения и развития советским, а затем российским государством регионального пространства. Карелия на протяжении практически всего ХХ в. формировалась как регион, где отрасли ЛПК составили основу экономического развития. Таким образом ЛПК, явившись инструментом активизации модернизационных процессов в республике, оказал серьезное влияние на количественные и качественные характеристики ресурсного потенциала Карелии.

Обзор литературы

Проблемам интерпретации концепции модернизации уделено значительное внимание исследователей. Особенно активный интерес к данной теории проявился в 1990-е гг., когда в процессе деидеологизации исторической науки активно шел поиск новых методологических подходов. Однако применение теории модернизации привело к появлению негативных интерпретаций отечественной истории советского периода. Советский вариант модернизации ряд исследователей назвали имперской моделью развития [15], моделью консервативной модернизации [6], рецидивирующей моделью модернизации [13] или псевдомодернизацией [17].

В настоящий момент одной из наиболее востребованных считается многолинейная модернизация, в центре которой возможности проведения модернизации для разных стран по собственному пути с учетом национальных особенностей [14].

Материалы и методы

Исследование основано на анализе преимущественно статистических материалов, отражающих влияние отраслей ЛПК на развитие региональных модернизационных процессов. Исследование региональных особенностей социально-экономического развития Карелии как моноотраслевого ре- гиона позволяет выявить особенности модернизации в отдельных регионах России, где развитие отраслей ЛПК стало основой экономического развития. В процессе исследования применялись историко-системный, историко-динамический, историкосравнительный, историко-генетический методы.

Результаты и обсуждение

В условиях ускоренного послевоенного восстановления экономики Карело-Финской ССР важнейшим показателем реализации производственного потенциала Карелии в советское время стали темпы роста валовой продукции крупной промышленности, высокие показатели которых предполагались послевоенным пятилетним планом [8, с. 688].

Как ни странно, но именно в период активного интереса государства к развитию лесозаготовительной промышленности в КФССР темпы заготовки древесины выросли на территории Карелии в несколько раз, а темпы роста валовой продукции по республике ежегодно снижались. Это было связано с тем, что ускоренное развитие лесозаготовительной промышленности значительно повысило ее удельный вес в общем выпуске валовой продукции: с 16,5 % в 1946 г. до 27,3 % в 1955 г. В то же время понизилась доля машиностроения и металлообработки (с 18,8 до 8,9 %), целлюлозно-бумажной промышленности (с 28,0 до 19,4 %), что ярко иллюстрировало сырьевую направленность экономики республики [8, с. 693].

В документах Совета Министров СССР за 1949 г. отмечалось: несмотря на то, что лесозаготовкам в КФССР в первые послевоенные годы со стороны государства было уделено большое внимание, стало очевидно, что лесозаготовительная промышленность продолжала работать неудовлетвори-тельно1. Министр лесной промышленности СССР Г. М. Орлов в письме, адресованном заместителю председателя Совета Министров СССР Л. П. Берии, подчеркивал, что запланированный государством объем вывозки древесины по КФССР на 1949 г. был выполнен всего на 80 %2.

К середине 1960-х гг. среди республиканских ведомств, не выполнивших план, оказались все отрасли регионального ЛПК: предприятия лесной промышленности и лесного хозяйства – 98 %, предприятия целлюлознобумажной промышленности – 98 %, предприятия лесопильной и деревообрабатывающей промышленности – 98 %3. При этом из 65 предприятий Управления леспрома по КАССР план выполнили 36, не выполнили – 29 (44,6 %) на сумму 669,3 тыс. руб.4

Объем промышленного производства за четыре года десятой пятилетки по республике возрос на 9,5 % при плане на этот период по пятилетнему плану 20,8 %5. Пятилетний план по темпам роста объема производства выполнили 34 % всех предприятий. Самые низкие показатели выполнения были у отраслей ЛПК – 99 %6.

В 1990-е гг. в Карелии осталась отраслевая структура производства, ориентированная на преимущественное развитие отраслей ЛПК. В конце 1990-х гг. удельный вес ЛПК составлял почти 55 % в структуре экономики республики. Для сравнения, лишь в Архангельской области данный показатель оказался близким к карельским – 52,7 %7.

В 1990-е гг. объемы промышленной продукции, производимой в Карелии, оказались самыми низкими в сравнении со всеми регионами СЭР. В 1992 г. индекс промышленного производства в Карелии оказался ниже всех регионов СЭР в сравне- нии с 1991 г. – 82,9 %. Для сравнения: в Республике Коми – 88,7 %, в Архангельской области – 89,4 %, в Вологодской области – 94,5 %, в Мурманской области – 85,9 %8.

Одним из основных индикаторов развития производственного потенциала региона стал объем вывозимой древесины. В 1945 г. в Карелии было вывезено 1 783 тыс. м³ древесины. В 1950 г. эти показатели составили уже 6 634 тыс. м³, а в 1955 г. – 12 363 тыс. м³. Показательно, что в 1945 г. карельская древесина составляла 18,25 % от всей заготовлявшейся на северо-западе страны; в 1955 г. этот показатель составил почти 50,0 %9.

К середине 1960-х гг. вывоз древесины в Карелии достиг пика, и объективная необходимость требовала постепенного снижения заготовок леса. Объемы лесозаготовок в республике в 1970-е гг. снижались по причине истощения сырьевых баз предприятий. В итоге в 1970 г. план по объединению был уменьшен по сравнению с планом 1969 г. на 295 тыс. м³ и к 1975 г. не должен был превышать 13 млн м³10.

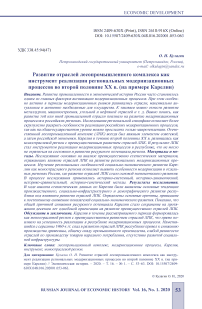

К 1975 г. по вывозу древесины Карелия переместилась на четвертое место (рис. 1), уступив Архангельской области, Коми, Вологодской области11. Отличие Карелии от других лесопромышленных регионов Европейского Севера заключалось в том, что уменьшение объемов вывоза древесины началось после достижения пиковых значений в середине 1970-х гг. По степени исчерпания лесных ресурсов для республики как моноотраслевого региона начался постепенный спад в социально-экономическом развитии.

Рис. 1. Вывоз древесины по регионам (млн плотных кубометров) Pic. 1. Timber export by region (in million dense cubic meters)

В течение 1980-х гг. по производству деловой древесины среди регионов СЭР Карелия заняла предпоследнее место (см. рис. 1)12. В конце 1980-х гг. практически по всем регионам СЭР и СЗЭР наблюдалось кратковременное увеличение заготовки древесины, которое с началом рыночных преобразований сменилось резким снижением.

В 1990-е гг. в Карелии продолжилось снижение показателей заготовки древесины на фоне общего для всей страны спада промышленного производства. В 1990 г. по РСФСР всего было вывезено 303,8 млн м³ древесины. Из пяти регионов СЭР Карелия, откуда было вывезено 10 768 тыс. м³ древесины, заняла четвертое место. К 1999 г. вывоз древесины по стране уменьшился более чем в три раза по сравнению с 1990 г.

и составил 90,1 млн м³. Карелия, сохранив предпоследнее место по СЭР, снизила вывоз древесины почти в два раза – 5 845,6 млн м³ (см. рис. 1)13.

Одним из последствий ориентации республики на преимущественное развитие отраслей ЛПК стала слабая развитость отраслей, которые могли бы обеспечить относительную независимость региона в обеспечении населения продуктами питания.

В 1958 г. по производству мяса Карелия из девяти регионов СЗЭР (без Ленинграда) заняла 7-е место – 3 041 т, а в 1960 г. – уже предпоследнее место (4 320 т)14. Во второй половине 1960-х гг. предпоследнее место региона по производству мяса сохранилось15. В течение 1970–1980-х гг. по производству мяса республика продолжала устойчиво оставаться на предпоследнем месте среди регионов СЭР, опережая лишь Мурманскую область16. К 1990-х гг. по производству мяса Карелия заняла последнее место среди всех регионов СЭР – 1,6 тыс. т17.

Примечательно, что заместитель председателя Госплана КАССР Л. П. Кица в воспоминаниях указывает, что в середине 1970-х гг. руководству республики приходилось ежегодно осуществлять так называемые картофельные командировки. Завозить картофель ввиду его нехватки приходилось из Владимирской, Ивановской, Калининской, Смоленской и даже Пермской областей. Более того, руководство республики обращалось за поставками картофеля в Могилевскую, а также Свердловскую области18.

По производству молока республика во второй половине 1970-х – 1980-х гг. устойчиво занимала предпоследнее место среди регионов СЭР, опережая лишь Мурманскую область (1976–1980 гг. – 147 тыс. т, 1981–1985 гг. – 156 тыс. т, 1986–1990 гг. – 166 тыс. т)19. По производству яиц Карелия, занимавшая в 1976–1980 гг. 3-е место среди пяти регионов СР, в 1981–1990 гг. заняла устойчиво последнее место среди всех реги-онов20.

К концу 1980-х гг. Карелия среди регионов СЭР занимала последнее место по общему производству товаров народного потребления – 581 млн руб. Предпоследнее место заняла тогда Коми Республика – 844 млн руб. По производству продуктов питания Карелия занимала последнее место – 271 млн руб. (предпоследнее место: Коми – 284 млн руб.). По производству непродовольственных товаров КАССР заняла предпоследнее место – 310 млн руб. (последнее место: Мурманская область – 186 млн руб.)21.

Важнейшим компонентом социальноэкономического развития региона является объем и качество жилищного строительства. Большой приток населения в Карелию, особенно в послевоенные годы, требовал создания необходимых жилищных условий для людей, которые в основном должны были работать в лесу и тяжелых климатических условиях. Данная задача усложнялась необходимостью быстрейшего выполнения производственных планов, установленных государством в рамках послевоенного восстановления народного хозяйства.

Главной проблемой при формировании жилищной инфраструктуры была сохранявшаяся неосваиваемость выделявшихся финансовых средств. В результате показатели обеспеченности жильем на одного человека в начале 1950-х гг. снизились до 2,6 м² по сравнению с концом 1940-х гг.22 Более того, в те годы существовала практика вселения нескольких семей в одно помещение, что еще более усугубляло ситуацию. Для быстрейшего решения жилищной проблемы использовались землянки, шалаши и другие малопригодные для нормального проживания помещения [10].

Таким образом, именно в 1950-е гг. была создана в основном жилищная инфраструктура лесных поселков Карелии. В рассматриваемый период наибольшей популярностью при строительстве жилья для рабочих получили сборно-щитовые дома. В то время их удельный вес составлял около 70 % всего жилого фонда отрасли. Популярность этих построек заключалась в легкости сборки и относительной дешевизне, что отвечало потребностям лесозаготовительной промышленности. Однако данные постройки страдали рядом недостатков. Главный из

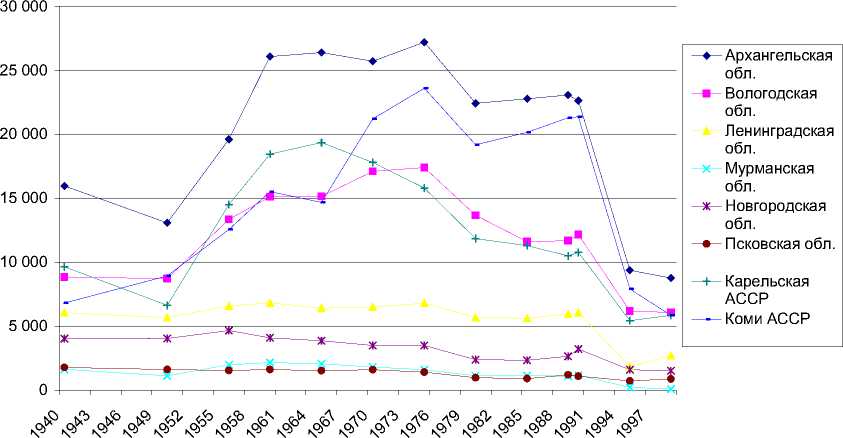

Рис. 2. Ввод в действие жилых домов по регионам (тыс. м²) Pic. 2. Commissioning of residential buildings by region (thousand m²)

них был связан с их непригодностью для использования в условиях северного климата [10].

Количественные показатели формирования в Карелии нормальной жилищной среды также оставляли желать лучшего. Во второй половине 1960-х гг. Карелия оказалась на третьем с конца месте по объемам жилищного строительства среди регионов СЗЭР (рис. 2)23.

В второй половине 1970-х гг. темпы жилищного строительства в республике были ниже, чем в других регионах северо-запада (см. рис. 2). Эта тенденция нашла отражение в официальной статистике24.

По мнению партийного руководства республики, к концу 1980-х гг. уровень развития социальной инфраструктуры Карелии был существенно ниже, чем в большинстве регионов РСФСР. К началу 1990-х гг. реги- он был среди отстающих по уровню благоустройства жилого фонда. По показателям жилья, оборудованного центральным отоплением, водоснабжением, канализацией, Карелия более чем на 10 % отставала от других регионов Российской Федерации. Около 130 лесных поселков имели удельный вес благоустроенного жилья всего 15 %. При этом более 30 % жилищного фонда в данных поселках состояло из щитовых домов, построенных в 1950-е гг.25 Уровень обеспечения объектами социальной инфраструктуры ставил Карелию на 50–60-е места среди российских регионов [4].

В 1990-е гг. при общем снижении объемов жилищного строительства Карелия сохранила одни из самых низких показателей среди северо-западных регионов РФ. В 1990 г. Карелия опередила по этому показателю лишь Новгородскую и Псковскую об- ласти. К середине 1990-х гг. самые низкие темпы сохранились у Карелии, кроме Новгородской и Мурманской областей. В 2000 г. Карелия оказалась на предпоследнем месте среди северо-западных регионов26.

Демографическая ситуация в Карелии в довоенный и послевоенный периоды в наибольшей степени была связана с развитием лесной промышленности. Ускоренный рост населения происходил в первые послевоенные годы за счет массовой реэвакуации местных жителей, привлечения рабочей силы из различных республик и областей СССР, а также демобилизации из Советской армии и высокой рождаемости. В первой половине 1950-х гг. ежегодный прирост населения КАССР был значительно выше, чем в среднем по СССР. Заметный механический прирост населения в 1930–1950-е гг. серьезно повлиял на количественный и качественный состав населения Карелии [16, с. 123].

При этом с конца 1950-х гг. в КАССР наблюдалась тенденция снижения темпов прироста населения. Если в течение первого послевоенного десятилетия темпы роста в Карелии были значительно выше общесоюзных, то за конец 1950-х – середину 1960-х гг. они оказались ниже средних показателей по СССР. Причиной создавшейся ситуации стало, с одной стороны, резкое сокращение притока населения извне и увеличение тех, кто покидал регион. С другой стороны, на ситуацию повлияло значительное снижение естественного прироста населения из-за уменьшения показателей рождаемости. С середины 1950-х по середину 1960-х гг. сальдо миграции населения было за редким исключением отрицательным27.

Со второй половины 1950-х гг. главным источником прироста населения Карелии стала рождаемость, уровень которой в то время стал постепенно снижаться.

Характерно, что показатели прироста населения в период пиковых значений лесозаготовок в Карелии были ниже, чем в некоторых лесопромышленных регионах того же экономического района. Во второй половине 1950-х гг. в Карелии численность населения выросла на 36 тыс. чел., в Коми – на 146 тыс., в Архангельской области – на 62 тыс. чел.28

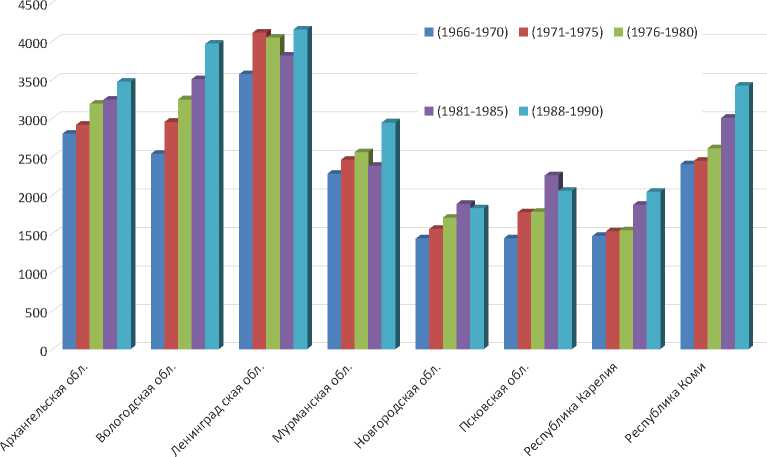

В 1970–1980-х гг. естественный прирост населения в Карелии (на 1 000 чел.) был выше, чем по регионам северо-запада РСФСР (рис. 3). Начиная с 1990-х гг. происходит заметное снижение показателей естественного прироста населения как на уровне Карелии, так и по Российской Федерации (см. рис. 3). К 2000-м гг. Карелия по данному показателю заняла 4-е место среди регионов Северо-Западного федерального округа29.

Заключение

Таким образом, на протяжении второй половины ХХ в. отечественный лесопромышленный комплекс являлся важным инструментом модернизации советской, а затем российской экономики. Карелия в течение рассматриваемого периода формировалась как моноотраслевой регион с преобладанием отраслей ЛПК в экономике, что прямо повлияло на успешность проведения в республике модернизационных процессов. Наметившийся с середины 1960-х гг. спад в развитии отраслей ЛПК привел к общему спаду промышленного производства в республике. Одним из последствий однобокой ориентации промышленного развития Карелии стала слабая развитость других отраслей региональной экономики. Основой жилищной инфраструктуры республики в рассматриваемый период, особенно в сельской местности, стали дома, построенные в лесных поселках.

Рис. 3. Естественный прирост населения (на 1 000 чел.)

Pic. 3. Natural population growth (per 1 000 people)

В результате постоянное невыполнение планов капитального строительства и низкое качество строящегося жилья стали одной из главных причин оттока населения и снижения показателей демографического потенциала региона.

В результате анализа эффективности развития ЛПК в качестве основного инструмента реализации ресурсной модели модернизации в Карелии позволяет сделать вывод о его противоречивом влиянии. На стадии ускоренного индустриального рывка второй половины 1940-х – 1950-х гг., когда страна в рамках послевоенного вос- становления продолжала воспроизводить экстенсивную индустриальную модель развития 1930-х гг., характеризовавшуюся высокой ресурсозатратностью, ЛПК мог выступать как эффективный инструмент социально-экономического развития региона. Однако с середины 1960-х гг., когда наряду с накопившимися проблемами развития экономики страны и необходимостью постепенного перехода к строительству постиндустриального общества, потенциал ЛПК не мог оставаться единственным инструментом региональной модернизации.

Список литературы Развитие отраслей лесопромышленного комплекса как инструмент реализации региональных модернизационных процессов во второй половине ХХ в. (на примере Карелии)

- Арсентьев Н. М. Московское горное правление в истории российской индустриализации. -Саранск : Издательский центр ИнСтИтут, 2019. - 212 с.

- АрсентьевН. М. Российская модернизация в XIX - начале XX в.: проблемы экономического развития и социально-политического выбора // Экономическая история Сибири XX - начала XXI века : в 2 т. Т. 1 / под ред. Е. В. Демчик. - Барнаул, 2015. - С. 9-17.

- Баканов С. А. Как шахтеры стали «аристократами»: социальные эффекты развития угледобычи в СССР и Польше (1945-1970-е гг.) // Вестник Томского государственного университета. История. - 2017. - № 47. - С. 87-96.

- Батулин С. Н. Проблемы развития социальной инфраструктуры в Карельской АССР // Проблемы и перспективы развития народнохозяйственного комплекса Карелии. Тезисы докладов на Всесоюзной научно-практической конференции. - Петрозаводск, 1989. - С. 72-74.

- Богатырев Э. Д. Транспортная логистика казенной поташной промышленности России в условиях модернизационных процессов конца XVII - первой половины XVIII века // Урал индустриальный. Бакунинские чтения. Индустриальная модернизация России в XVIII-XXI вв. : материалы XIII Всероссийской научной конференции. - Екатеринбург, 2018. -С. 16-25.

- Вишневский А. Г. Серп и рубль: Консервативная модернизация в СССР. - Москва : ОГИ, 1998. - 429 с.

- Запарий В. В., Носырев М. Б. Сырьевые ресурсы металлургического комплекса Урала в 1990-е годы // Горный журнал. - 2017. - № 6. - С. 95-99.

- История Карелии с древнейших времен до наших дней / под общ. ред. Н. А. Кораблева, В. Г. Макурова, Ю. А. Савватеева, М. И. Шумилова. - Петрозаводск : Периодика, 2001. - 943 с.

- Кица Л. П. Как это было... : из дневника председателя Госплана Карелии. - Петрозаводск : Скандинавия, 2006. - 639 с.

- Клементьев Е. И., Кожанов А. А. Сельская среда и население Карелии 1945-1960 гг.: ист.-социол. очерки. - Ленинград : Наука, 1988. - 212 с.

- Красильщиков В. А. Модернизация и Россия на пороге XXI века // Вопросы философии. -1993. - № 7. - С. 40-56.

- Михайлова С. Ю., Музякова А. Л., Шумилова О. В. Университетская подготовка кадров для промышленности в Чувашии: направления, формы, динамика изменений в 70-80-е годы ХХ века // Вестник Чувашского университета. - 2016. - № 4. - С. 113-120.

- Наумова Н. Ф. Рецидивирующая модернизация в России: беда, вина или ресурс человечества? - М. : Эдиториал УРСС, 1999. - 176 с.

- Побережников И. В. Модернизация: теоретико-методологические подходы // Экономическая история. Обозрение. - М., 2002. - Вып. 8. - С. 155-158.

- Хорос В. Г. Русская история в сравнительном освещении. - М. : Центр гуманитар. образования, 1996. - 170 с.

- Экономические проблемы развития производительных сил Карельской АССР. - Ленинград : Наука, Ленингр. отд-ние, 1971. - 144 с.

- Piiranen T. Towards to a new social order in Russia: Transforming structures in everyday lift university of Helsinki [На пути к новому общественному порядку в России: трансформация структур в повседневной жизни Хельсинкского университета]. - Helsinki, 1997. - P. 12-13.